基于认知理论的培优教学设计与实践——以“近地卫星发射所需能量”为例

汪 飞

(江苏省海门中学,江苏 海门 226100)

认知理论强调教师根据学生已有的心理结构,设置恰当的问题情境,引起学生的认知不平衡,激发学生的认知需要,促使学生开展积极主动的同化和顺应活动,在解决问题的过程中掌握一般原理,并将新知识纳入自己的认知结构,从而使认知结构获得发展.社会建构理论指出学习在强调个体心智活动的主动性同时更应兼及社群与集体之间的互动、磋商、讨论,直至形成共识.因此教师的工作应当是在充分了解学生现有的心理特点和认知规律的基础上,采取恰当的教学策略有效促使学生概念变化,最终帮助学生构建成完整的科学物理概念.本文通过若干教学片段设计借助对话学习在课堂实践中努力实现疑难问题“近地卫星发射所需能量”的教学突破.

1 原始问题 物理模型简化

问题背景:从牛顿提出人造地球卫星发射的草图到苏联利用运载火箭成功发射第一颗人造地球卫星历时近300年.制约卫星成功发射的关键因素无疑是如何给卫星提供所需的能量将卫星送入预定轨道运行.利用多级运载火箭和卫星自带的燃料动力系统将卫星送入预定轨道运行的运动过程和技术手段是非常复杂的.

模型简化:在中学物理的卫星发射问题中,常不考虑卫星实际发射过程所需的复杂的技术手段,而只关注将卫星送入预定轨道所需的能量.因此常对卫星的实际发射过程进行简化建立一个理想化的卫星发射模型.设想卫星自身携带一种轻质高能的燃料,燃料释放高速气体推进卫星给卫星提供能量.

设计意图:模型的建立过程,是对原始物理问题进行分析,通过科学抽象、概括等思维模式,抓住主要因素,舍弃次要因素和无关因素,形成一个可以代替原型又适合中学物理研究实际的物理模型的过程,从而将物理事实、物理现象转换成值得研究的物理问题.

2 创设悖论 诱发认知冲突

设置例题:在赤道上向正东方向发射一颗近地卫星,不计空气阻力的影响,但要考虑地球自转的影响,已知地球半径R,地面附近重力加速度g,地球自转的角速度为ω,万有引力常量G,卫星质量为m.试计算发射这颗卫星要消耗多少能量?

学生观点1.以赤道地面为参考系.

学生观点2.以地心为参考系.

设计意图:教育实践和教育心理学实验都表明,学习动机推动着学习活动,能激发学生的学习兴趣,保持一定的唤醒水平,指向特定的学习活动.在教学实践中我们可以设置问题通过学生的互动交流产生不同观念的对立、交锋,从而引发学生观念的冲突、激发学生学习动机.以上两种解答在不同参考系下对近地卫星发射所需能量进行分析得到了截然不同的结果.学生讨论评价后认为:实际情况下,卫星发射所需的能量是一定的,并不会由于选取参考系的不同而改变.如此有意识创设具有新奇性、不和谐性的“类悖论”情境,能打破学生原有认知平衡,学生开始对自己的观念产生不满,迫切要求改变原有观念以求得新平衡.

3 模型类比 激活旧有概念

图1

创设情境:如图1所示,在光滑的小车上用一物块压缩一轻质弹簧,假设小车在水平面上能始终以速度v做匀速运动,某时刻释放弹簧,物块与弹簧分离时可加速至相对车厢速度为u,求此过程弹簧释放的弹性势能?

图2

原因探究:如图2所示,在地面系中车向前运动时,车壁对弹簧和物块组成的系统的作用力的作用点是移动的,即车壁对弹簧和物块组成的系统是做功的.这就意味着在地面系中物块动能增加并不等于弹簧释放弹性势能,还要加上车子提供的能量.那么在地面系中弹簧释放的弹性势能到底是什么表达形式呢?

结论拓展:可见,弹簧释放的弹性势能并不随着参考系的改变而改变.这里我们不妨转换一下研究对象和研究思路.以小车、弹簧和物块三者组成的系统为研究对象,从系统内力做功的角度来分析这个问题.弹簧的作用力是系统的内力,系统内力做功与参考系的选取无关,只和相对位移有关.由于弹簧释放的弹性势能是系统内力(弹簧弹力)做功的效果,故不论是小车参考系还是地面参考系,物块相对于小车的位移是不变的,系统中弹簧弹力做功相同,释放的弹性势能也必然相同.

同化顺应:我们将近地卫星发射问题与上述力学模型进行类比,对应关系如图3所示,可以得出卫星发射所需的能量等于燃料气体对卫星和地球做的总功,是系统的内力功,与参考系的选取无关.

图3

设计意图:奥苏贝尔认为影响学习的最重要因素是学生已有的认知结构.他强调学生的学习应该是有意义的接受学习,这种学习是通过新知识与学生认知结构中的有关观念相互作用而进行的,其结果是新旧知识意义的同化.这就需要教师在充分了解学生的前概念基础上进行教学设计,在原有知识的可利用性、新旧知识间的可辨别性以及原有知识的稳定性和清晰性上揭示学生错误概念向科学概念转变的规律,引导学生对本例力学常见模型的熟悉情境中分小车、地面两种参考系深入探究,让学生在比较鉴别中认识新旧知识的联系和区别.在不断完善丰富学生原有图式的同时为“吸纳新刺激物”对图式进行修改的顺应打下基础.

图4

4 消除悖论 优化认知结构

建立模型:如图4所示,设卫星在赤道上的A点发射,通过燃料燃烧喷射高速气体与地球相互作用一段时间后,在C点速度达到要求进入近地圆轨道运行,AC对应的圆心角为α,同时赤道上的A点运动到达B点,AB对应的圆心角为β.由于α、β角度极小,可将AC、BC近似看作直线.设高速气体对卫星和地球的作用力大小为F,属于卫星、燃料气体和地球组成系统的内力.为了便于问题的分析,认为气体的作用力F为恒力.

消除悖论:以赤道地面为参照系,卫星的位移为BC,对卫星应用动能定理有

在地面参考系中,地面位移为0,燃料气体对地球的作用力做功为0,所以消耗燃料的能量等于

设计意图:让学生经历“从矛盾到统一、从失败到成功”一波三折、迂回曲折的学习过程最终消除“类悖论”来掌握解决问题的一般原理,不但可以使学生获得成功感,而且还一步培养了学生创新的热情.这样在平等磋商氛围中设置不同观念的对立、交锋的教学设计体现了学科教学的对话与修炼的本质,既有通过同他人的沟通展开探究对象意义的“对话学习”,又有追求自我完善的“修炼学习”,通过呈现集体思维促进个体认知结构的优化.

5 评价修正 抽象拓展建构

反思评价:以上在近地卫星发射的理想化模型中对卫星发射所需的能量问题分析中,我们默认了地球的自转角速度是不变的.实际上,根据力学原理,高速气体对地球的作用力F会产生相对于地心的力矩FR,地球的自转角速度会发生变化.需要进一步理论探究修正.

理论探究:分地面、地心参考系对卫星发射所需的能量进行理论上的探讨.

5.1 地心参考系

地心参考系为惯性系,将地球视为质量分布均匀的球体,设地球质量为M,地球相对于地心的转动惯量为I,卫星刚发射时,地球的自转角速度为ω0,卫星进入近地轨道后,地球自转角速度为ω1.在地心系中,卫星和地球组成的系统遵循角动量守恒和能量守恒,设卫星发射过程中燃料提供的能量为ΔE.

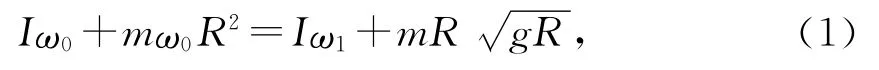

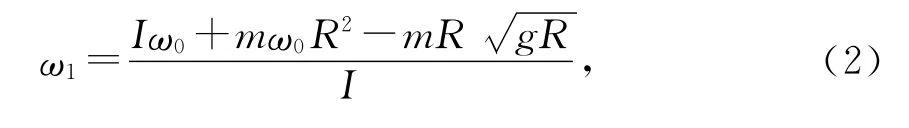

由角动量守恒方程得

解得

由能量守恒方程得

将(2)式代入(3)式得

5.2 赤道参考系

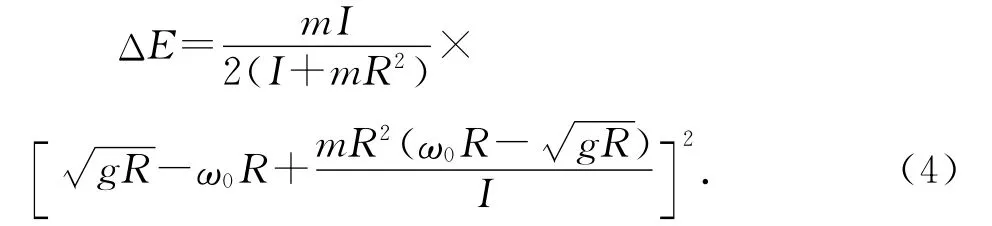

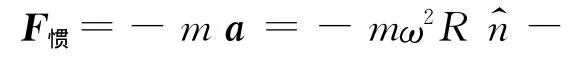

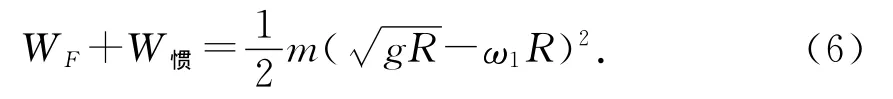

在赤道参考系中,燃料气体对赤道的作用力对地球不做功,故燃料气体对卫星和地球做的功为WF,燃料提供的能量

在卫星发射过程中有

将(5)、(7)、(8)式代入(6)式解得

考虑到地球质量远大于卫星质量M≫m,有

得出结论:近地卫星发射所需的能量的确与参考系的选取无关,是由卫星发射过程中卫星、燃料气体和地球组成的系统的内力做功决定的.可以看出我们习惯上选取地面参考系来求解近地卫星发射所需的能量,并不是由于选取地心参考系是错误的或行不通的,而仅仅是由于在高度近似的情况下选取地面参考系的求解较为方便.

设计意图:布鲁纳认为学习过程同时包括获得、转化、评价三个过程.本次教学设计中的力学模型类比环节即为知识的获得,消除悖论环节即为知识的转化,而评价则是对知识转化的一种检查,通常包含对知识合理性进行判断和检验.本例中通过评价引入更深层次理论的探究,并且通过实际近似将已有的知识进一步结构化,最终形成了区分明显、内容丰富、有层次的认知结构.

1 黄晶.合作对话建构 促进概念转变[J].物理教学探讨,2010,28(5):77~79.

2 梁旭.认知物理教学研究[M].杭州:浙江教育出版社,2011.

3 侯春锋.浅议发射卫星需要的能量[J].中学物理教学参考,2011,40(4):13~14.