初中欧姆定律教学中的控制变量法与比值定义法——兼论用复比定理证明多变量乘积组合关系

胡扬洋 刘 锐 郑 珊 张婷玉

(1.首都师范大学教育学院,北京 100048;2.首都师范大学物理系,北京 100048)

1 初中欧姆定律学习困难的再探讨

初中欧姆定律教学的困难有深层而又复杂的原因.欧姆定律教学实际上涉及电压、电流、电阻3个概念的精确关系以及物理内涵.本节课之前分别安排了对这3个概念定性的介绍,欧姆定律一节则相当于对整个关系描述过程的“收官”.故而电压-电流-电阻-欧姆定律的教学应该被视为一个整体给以布局,而布局的重点如何、教学的分寸怎样,则关乎学生对整个知识结构的正确理解.

实际上,即使是教师的教学方面也并非无可挑剔,虽然实验中明确无误地声称用到了“控制变量”的科学方法,并且教师也理解“导体的电阻是导体本身的一种性质”,但是由于潜意识中有“非线性原件”“电阻随温度变化”等认识,因此在教学时,教师往往对欧姆定律中电阻的确定性不敢十分的强调.

其实,电阻、电压、电流等概念由于都缺少必要的感性支撑,因此对其描述都相当困难.这3个概念在描述中的独立性不太好,往往会造成一种相互勾连的印象.即教师无论是在描述电流还是电压的时候,都绕不开对“电阻”的描述,甚至仿佛就是在说电阻.

造成本节教学困难有着深层的原因.从认知发展水平而言,“形式运算”的类型有F1理论思维、F2组合思维、F3函数观念和比例思维、F4分离和控制变量、F5概率和相关思维等5种形式.我们的研究发现,初中欧姆定律部分内容需要的认知水平包括了F1~F4等4种形式运算模式,是初中物理学习内容中所需认知水平最高,且运算模式最多的两个知识点之一.[1]

综上所述,正是欧姆定律的复杂性使教师无法形成清晰稳定且始终一致的教学理解与教学策略,使得本节的学习困难与教学困难长期未能得到解决.

2 对多变量乘积组合关系错误证明的分析

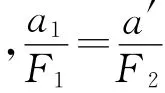

另一种证明方法则貌似更为“清晰”:当质量m相同时,有a∝F,即

当加速度a恒定时,F∝m,即

以上两种证明方式均属同一思路,即分别控制变量,然后将方程“联立”.然而在数学上则是错误的.实际上,“联立”的前提就是“同时成立”,然而这亦包括前提“当……不变”的同时成立.对这种思路,乔际平先生认为:“……在一个物理过程中要求m既要是常量,又要是变量,加速度既要是变量,又要是常量,这是根本不可能的,没有这样的物理过程,因而在物理上是不能成立的.”[5]

而事实上,数学上的“联立”相当于取变量范围的“交集”,每个等式限定条件之间则是逻辑上“且”的交集关系,而非“或”的并集关系.由是观之,则第二种证明得出的“F=kma”,其实应包括成立条件:“当m,a,F均为恒定时”,而非“既是变量,又是常量”(只能是常量).若此,则最终得出的等式两边其实都是常数,也就失去了“定律”的意义.

为何教学中长期以来会存在这样错误的推导方式?笔者认为,这是缘于中学应用物理知识机会多于获取物理知识机会而造成了思维定势.公式在习题中可以联立,是因为联立的是已经得到的普遍规律,而所求的是某状态的物理量.但是此处则是要在变化的物理量中得出普遍的规律,因此不可贸然联立,并需要区分一般与特殊、规律与“伪规律”.

3 用复比定理证明多变量乘积组合函数关系

多变量的乘积组合函数关系究竟如何证明?欧姆定律是否可以使用基于多变量乘积组合的“控制变量法”?对此,彭征、郭玉英、张渺提供了一种“更普遍的证明方法”.

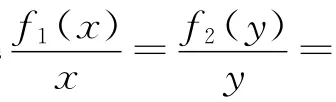

已知:z=f(x,y)=f1(x)y=f2(y)x,x>0,y>0,z>0.

求证:z=Cxy,其中C为常数.

证明:由z=f(x,y)=f1(x)y=f2(y)x,得z2=f1(x)y·f2(y)x.由于z>0,所以

至此,多变量的乘积组合函数关系得以证明,可以作为一条规律使用.在数学上称为复比定律.[6]

4 中学物理教学中控制变量法的争议与分析

笔者认为,与“控制变量法”相对应,“多变量组合”问题在当下的提出凸显了特殊的意义.因为控制变量法在课改中被着重强调,并引发了一些争议.

有学者认为:“对于多因素问题,目前的初中课程、教学和评价过度使用了控制变量法,而忽视了其他探究方法.”并且该学者的研究表明:“对于多因素问题,大部分学生不管控制变量法适用与否,都简单化地采用控制变量法制订探究方案.”“为了应考,教师不得不采用大量习题,对学生进行控制变量法训练.这种过度使用让学生习得了简单化甚至泛化的控制变量法,严重窄化了研究思路,形成了很强的思维定势,导致机械照搬控制变量法.”[7]笔者认为,这一观点反映了教学中的客观现实.

亦有学者反对将“控制变量”作为一种实验方法,认为:“控制乃实验立足的条件,任何实验都不会缺少.”“什么时候说‘控制变量’都没错,笔者质疑的是把‘控制变量’作为诸多实验方法中的一种方法,并命名为‘控制变量法’!”[8]近年来还有其他学者主张将中学物理中的“控制变量法”改称“控制实验条件”.对此,笔者认为,支撑此种观点的依据尚未得到理论的澄清.因为科学方法亦存在普遍与特殊之分,如果控制变量是科学实验的基本条件,那么为何不能作为一种普遍意义上的科学方法?因此,要从根本上厘清“控制变量法”引发的争议,还需要从科学方法的内部分类与结构出发.

图1

邢红军教授依据物理学与心理学研究,从科学方法的来源出发,将科学方法分为思维方法和学科方法(对物理而言即为物理方法)两类.(如图1所示)其中前者就是弱认知方法(weak cognitive methods),是主观的,是大脑的功能,需要训练才能使学生形成与掌握,例如直觉、灵感、分析、综合、抽象、概括、判断、推理等;后者就是强认知方法(strong cognitive methods),是客观的,不是大脑的功能,需要传授才能使学生习得与掌握.例如隔离体法、内插法、外推法、文献法、调查法等.[9]笔者认为,这种分类不仅标准明确、而且具有教育性,很好地实现了类中的同质性与类间的异质性,为科学方法在教学层面的实施创造了很好的基础.

然而实践表明,“控制变量”既非具体的学科方法,也非基本的“思维方法”,而是一种“科学推理”的基本形式.科学推理以皮亚杰的认知发展理论为基础,是运用逻辑思维依据科学事实进行推理,进而做出解释或得到结论的能力.主要包含体积和质量守恒,比例推理,控制变量推理,概率推理,相关推理,假设演绎推理等能力维度.这种能力不依赖于某一专门领域,而是个体的一种一般能力.[10]因此笔者认定,控制变量是推理思维方法的一种形式.比较而论,“推理”是一种哲学、逻辑学上最基本的思维方法,而“控制变量”作为一种具体推理形式,则是一种“次基本”的思维方法,然而却尚未具体到某种学科方法的层次.

以上认识不仅明确了控制变量在整个科学方法体系中的地位,也为理解科学方法体系的内部结构特征提供了启示.分析可见,科学方法并非截然地被分为思维方法与学科方法两个不同质的类别,而是一个由抽象到具体的连续分布的体系.如图2,最基本的思维方法处于“弱认知方法”的一极,最具体的学科方法处于“强认知方法”的另一极,每种科学方法都处于这个连续体之间的某个位置.如控制变量法,则处于偏向思维方法一极的某个位置.表明其更多地体现了抽象性、普遍性与基础性.

图2

以上认识表明,科学方法体系包括从具体到抽象的、不同抽象层次的方法.因此,“控制变量”的教学不应让学生的认知总是停留在“控制”状态,而是能够通过物理方法的使用,进一步理解确定与随机、绝对与相对、稳定与动态之间的关系以及其中的物理内涵.

其实,任何科学研究都绕不开对变量(实验条件)的控制,然而若止步于此则会影响研究的深入与具体.然而当前物理教学中连“位移-时间关系”的教学都简单地采用了控制变量与多变量组合了,实际上未能体现应有的物理内涵.这中教学逻辑的失当,造成了学生对知识的掌握不牢.对使用控制变量法的初中欧姆定律教学,师生不禁要问:怎么想起来要去探索电流与电压、电阻的关系?而这一问题的解答需要更为具体的物理学科方法的介入与展开.

5 运用比值定义法进行欧姆定律教学的合理性

初中欧姆定律联系了之前众多概念,这意味着需要运用科学方法,将它们合乎物理逻辑地连结起来.近来的“物理高端备课”研究为初中欧姆定律教学提供了突破性的思路与范例(见邢红军教授“初中物理‘欧姆定律’的高端备课”).初中欧姆定律高端备课采用比值定义法作为突破本节教学的路径.这两种思路在对比之下显出了传统教学“控制变量法”的跛足之处.控制变量法最终没有解决公式中比例系数的问题,并且,单纯用控制变量进行研究,只能得出因素分析意义上的“拟合”相关关系,而得不出“解析解”.此外,由于控制变量法突出了过程性、历时性的特点,使其有可能时学生对该概念产生误解,并容易让学生失去对电阻的确定感.而先发展对电路中电阻的确定感,才能由把握确定走向把握不确定,并进一步发展出理解随机、概率的思维方式.

造成以上状况的根本原因在于“控制变量”以其作为一种推理思维方法的抽象性架空了更为具体的物理学科方法的凸显,这是我国物理科学方法隐性教育在当前的另类反映.而以比值定义法得出电导-电阻概念,进而得出欧姆定律,则实现了物理方法与思维方法的一以贯之.由此合乎逻辑地得出,过程的每一步都蕴含物理意义,使学生对电阻概念的理解足够深刻.其启示价值在于,物理知识的内涵与科学方法并不是机械的连结,而只有经由科学方法合乎逻辑地得出,物理知识才能体现足够充实的内涵.

这种由物理概念到物理规律的教学逻辑亦体现了物理学科结构与物理教学方法论的启示.事实上,物理教学中形成物理概念与掌握规律之间存在着不可分割的、辩证的联系,[11]这在本章内容中得到了鲜明的体现.历史上,在欧姆定律发现之前,电流强度、电压、电阻等概念都尚未提出,甚至连现成的测量仪器和实验方案都没有,[12]而欧姆定律的发现才使相关概念得以廓清.物理规律反映的是概念之间本质的、必然的、稳定的联系,因此,从相关规律中理解、甚至定义概念就是物理教学合理且经常的方式.而由“联系(规律)”理解概念,再到由概念理解“联系(规律)”,则是教学逻辑的合理辩证.

学生在本节中体验到了在概念与概念的关系(规律)中理解概念,以及概念与规律学习的辩证统一性.这种方式在物理教学中并不鲜见,磁感应强度、质量等概念与电阻一样,都是由相关规律给以界定的.物理学的这种学科结构应被师生有意识地理解、反思.

6 欧姆定律教学中控制变量法的角色与指向

以上讨论在一定的深度与高度理顺了初中欧姆定律教学中控制变量法与比值定义法的问题,而控制变量法在本节教学中的价值则需要进一步的、更为完整的认识.

已有论者指出:“控制变量法和其他科学方法要有机整合.”[3]前述对科学方法体系结构与层次的认识则表明:将不同层次的科学方法混淆,只能造成僵化、固化、异化.而亦不能将一种科学方法与其他方法对立起来.本节涉及的控制变量法与比值定义法亦然.若此,则控制变量法在本节中的研究指向究竟何在?

科学方法体系的层次结构以及上述研究的另一个启示是:研究问题的抽象化程度要与科学方法的抽象程度匹配.就控制变量法而言,“控制变量”只能用来研究更高或同等抽象层次的问题,无法用来得出更为具体的问题.具体而论,欧姆定律定量表达式的得出,就是比控制变量更为具体的问题,比其更为抽象或同等抽象的则是定律中的“因果逻辑”问题.

事实上,欧姆定律作为“电路中的动力学方程”,其电压为因,电流为果,也是应该在教学中强调的.单纯使用比值定义法则会缺失对因果性的理解.因此教学中应先使用控制变量法,定性地研究并揭示电压与电流的因果关系,这就是控制变量在本节中的指向与应该扮演的角色.然后在此基础上,使用比值定义法得出定量表达式.这种顺序体现了由抽象到具体的教学逻辑.以上这一认识对其它涉及控制变量法知识的教学亦有普遍意义.

此外,需要再次强调的是避免单纯使用控制变量法.该种方法背后的“因素分析”模式正如有论者批评的那样:在这种模式下,“理论被终结了”.“不需要理论的纯粹的相关性分析的方法”[13],其实抽掉了物理学理论的、本质的一面.某种程度上,这种模式构成了对物理学的“解构”,长久若此,物理教学就会失去厚度.

1 蔡燃.初中物理教学内容认知水平的研究[D].北京:首都师范大学,2009.

2 彭征,郭玉英,张渺.中学物理控制变量方法中的多变量组合问题探讨[J].物理之友,2014,30(1):9-11.

3 金伟,王蕴菊.用控制变量法探究问题时,我们在想什么[J].中学物理,2012.30(18),6-8.

4 冯利,于海波.牛顿第二定律教学应该注意的几个问题[J].中学物理,2011,29(13):32-33.

5 《乔际平教育思想文集》编委会,乔际平教育思想文集[M].北京:首都师范大学出版社,2011:83.

6 张公元.电阻定律和欧姆定律的关系[J].河北煤炭师范学院学报(自然科学版),1981,(1):99-93.

7 罗国忠.初中生过度使用控制变量法的实证研究[J].物理教师,2010,31(3):40-41.

8 王绍符.控制变量并非一种实验方法——质疑“控制变量法”之说[J].物理通报,2013,(12):115-116.

9 邢红军,陈清梅,胡扬洋.科学方法纳入课程标准:基础教育课程改革的重大理论问题[J].教育科学研究,2013,7.

10 艾彤.科学推理能力和物理问题解决能力的对比研究[D].北京:首都师范大学,2013,4.

11 阎金铎,田世昆.初中物理教学通论[M].北京:高等教育出版社,1989:136.

12 钟霄参.物理学史[M].杭州:浙江教育出版社,1985,195.

13 Tim Harford.大数据,还是大错误?[EB/OL].霞飞译. http:/select.yeeyan.org/view/47326/403015 2014-4-8.