汉语工具宾语的次范畴及其形成机制*

——从“吃大碗”的再考察说起

邵琛欣

陕西师范大学文学院 陕西 西安 710119

1 引言

“工具宾语”指的是动词宾语位置上的名词性成分充当的语义角色(或语义格)是和动词所表示的行为相关的工具、材料或方式。这是一个包含句法和语义两个层面的语法范畴。自上世纪六七十年代,丁声树(1961:37)、赵元任(1979:157)、吕叔湘(1979:72)、朱德熙(1981:110)等观察到汉语的工具范畴可以作动词宾语这一事实,并把“吃大碗”、“洗凉水”、“抽烟斗”等作为典型用例之后,“工具宾语”就作为汉语非受事宾语的一种重要类型而得到学术界的广泛关注。潜藏其中的变换分析法,即“吃大碗”是“用大碗吃”,也成为确定工具宾语的默认方法。

此后对工具宾语的研究主要体现在两方面:

第一,用例越来越丰富,《动词用法词典》(孟琮等1987)中被标注出工具宾语(包含材料宾语)和方式宾语的动词总数多达156个 ,①《汉语动词用法词典》(孟琮等1999)在此基础上修订而成,可以带工具宾语和方式宾语的动词数量增至175个。这一方面说明宾语位置确实是汉语工具范畴的重要句法表现之一(李临定1983),另一方面,有限的用例也说明工具宾语是个封闭的语法范畴,是“带有熟语性质的格式,很特殊,不能类推”(徐杰1986)。

第二,在方法论上提出了更完善的鉴定模式(谢晓明和乔东蕊2009),重新筛选工具宾语的用例,并且通过类型学上的旁格宾语结构(孙天琦2010)或认知语言学(任鹰2005;徐默凡2004)来解释工具宾语的形成条件。与此同时,也有一批学者从转喻的角度否定了工具宾语的存在(陈昌来2001;刘磊和蔡华祥2011)。

我们认为,无论是用结构主义的变换分析法支持工具宾语的存在,还是用认知语言学的转喻机制否定它的存在,都只观察到了工具宾语的某些性质,但不够充分,处理方式也都过于单一化。比如“吃大碗”可以变换为“用大碗吃”和“吃大碗饭”,而“抽烟斗”却只能变换为“用烟斗抽”,不能变换为“*抽烟斗烟”。“糊纸”除了可以变换为“用纸糊”且不能变换为“*糊纸窗户”之外,还可以变换为“把纸糊窗户”。这说明工具宾语的语义及其变换分析其实是很复杂的,不能一刀切。

另外,在变换分析中还存在着前后语义结构关系是否平行的问题,即“吃大碗”真的就是“用大碗吃”的意思吗?丁声树先生最早提出的这个经典用例是否具有真实语料的支撑呢?那些能够变换为“把”字句的工具宾语和受事宾语之间又有怎样的联系?

本文将从“吃大碗”的重新考察和分析着手,用真实的语料说明“吃大碗”的宾语并不是真正的工具,而是发生转喻后的受事,其本质是汉语允许用名词性的定语指代定中结构的中心语,但也不能因此就否定汉语工具宾语的存在。然后,我们遵循严格的语义结构关系平行性原则,用变换分析法找出工具宾语内部的差异,区分典型工具、受事性工具和工具性受事三种语义角色;从范畴斜坡、上下文约束、动词的语义结构等方面分析工具宾语的多重形成机制。

2 “吃大碗”的再考察和重新分析:工具性受事

“吃大碗”用例的使用最早见于丁声树先生(1961:37)的《现代汉语语法讲话》“宾语”一节。在讲到现代汉语的动词和宾语有各种不同关系时,他指出:其实就是同一个动词也常带各种关系不同的宾语。比如,“写文章、写黑板、写魏碑”,“写”字跟这三个宾语的关系都不一样。“写文章”是写出来才成为文章,“写黑板”是在黑板上写,“写魏碑”是摹仿魏碑写字。“吃饭”是把饭吃下去,“吃大碗”是用大碗吃,“靠山吃山,靠水吃水”是依赖山水为生。“糊窗户”是把窗户糊起来,“糊纸”是用纸糊上去。“洗衣裳”是把衣裳放在水里洗,“洗凉水、洗热水”是用凉水,用热水洗澡。……

这是第一次明确将“吃大碗”分析为“用大碗吃”,但没有提供任何语境的依据。赵元任(1979:157)在《汉语口语语法》“动宾结构的语法意义”一节中指出“他吃小碗”中的宾语是工具。朱德熙(1981:110)在《语法讲义》“述语和宾语”一节,举例说明“宾语是动作凭借的工具”时,用到“洗冷水”和“抽烟斗”两个例子,仍不见具体的语句环境。后来在《语法答问》(1985:29)中才有“我喜欢洗凉水”这样完整的句子。

我们看到,前人对“吃大碗”的语义解释大都缺乏语境的还原,只是简单套用丁声树先生的意见。如果找不到可靠的真实语料,“吃大碗”就有“生造例句”的嫌疑。宾语位置作为工具范畴的非典型句法表现,除了有深层语义结构的非线性排列作为内在理论支持,外在因素也是不能忽略的。于是,我们到语料库中检索了“吃大碗”的实际使用情况。

在北京大学中国语言学研究中心的现代汉语语料库(CCL)中,我们只检索到6例“吃大碗”的话语片段,其中3例出现在分析语法的文献中,另外3例的完整形式都是“吃大碗面”。例如:

(1)上次吃大碗面的情景又浮现在眼前。(1993年9月《人民日报》第3版)(2)切忌在上床前吃大碗面后就呼呼入睡。(2006年新桂网《健康生活》)(3)“请你吃大碗面,多加油醋!”春儿笑着说。(孙犁《风云初记》)

其中,例(1)所在文章对“大碗面”这样描写:“那大碗面不愧为大碗面,碗特别大,面也实实在在的。”还有“某小饭馆,价目表上写着大碗面1.00元”。这里显然强调的是面,而不是大碗这个工具。因此可以说,在CCL中没有“吃大碗”的实际用例。

我们又进一步利用Google、百度等搜索引擎,检索了网络上出现的“吃大碗”用例,这些例子则更接近语言事实,根据具体语境我们分出两种情况:

第一种,“吃大碗”单独出现。用于带有生活习惯色彩的陈述句。例如:

(4)吃拉面一定要吃大碗(某新浪博客)

(5)以前,我吃大碗每天都很饱,现在,我吃100g米饭,都嫌多。(论坛帖)

(6)这里吃的东西份量都很足,不建议吃大碗。(论坛帖)

和例(4)表意相近的还有另一种形式,如“吃刀削面就得吃大碗的”。这两种形式表明,“吃大碗”=“吃大碗的”=“吃大碗的面”。同样,例(5)中的“吃大碗”与“吃100g米饭”相对,表明这里的“大碗”指的是“大碗的米饭”。例(6)的前文是:“在此处吃早餐,很便宜,牛腩面很好吃,一进这个苏木就可以看见,大碗9元,中碗8元,小碗7元。”可见,大碗、中碗、小碗是对牛腩面的分类,指的是“大碗/中碗/小碗的牛腩面”。

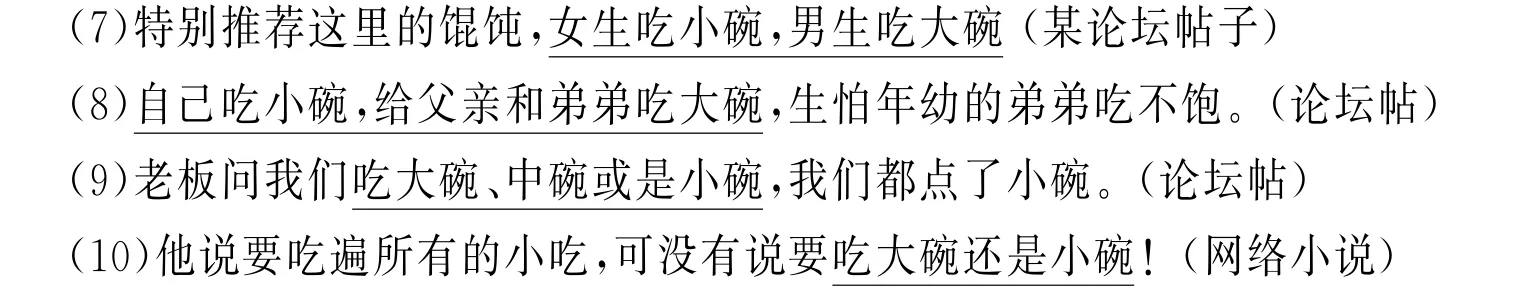

第二种,“吃大碗”和“吃小碗”共现,形成可选集合,以供选择或分配。例如:

通过这些例子,我们可以进一步探求“大碗”的所指。概括地说,上下文都是在某地(商家)进食的场景。场景中包含的要素有三个层面:制作食物者及其使用的制作工具、售卖食物者及其采用的售卖标准、食者及其所食之物。这些要素根据表达需要进入说话者的透视域。食物可以分装在不同大小的碗中以不同的价格出售,这在售卖者层面形成了一定的售卖标准。用“大碗、中碗、小碗”这样的容器名词指代面量的多少,是从容器到所容物的转喻。买者从这些标准中选择自己所需,并不是选择用什么工具来盛面,而是选择面量的多少。碗作为工具只出现在制作者层面,即大碗面要用大碗盛,小碗面要用小碗盛。在一些特殊的情境中,小碗面也可以用大碗来盛,就不能叫做“吃大碗”。

因此,上述若干例子都没有表达“用大碗或小碗吃”的意思。我们无法从“吃”和“大碗”词汇意义的简单加合中得出整个结构的意义,必须要考虑其它方面的要素,即认知领域的转喻。用“大碗”指代大碗的面,除了符合从容器到所容物的一般转喻规律外,我们还从句法上获得了一些证据,即:大碗+N→大碗+的→大碗。例如:

(11)你们在食堂吃大碗米还是小碗米?(论坛帖)

(12)温家宝河北农家“问政”午餐同吃“大碗烩菜”(人民网)

(13)我居住的白族村寨,个个都是吃大碗肉的好手。(张家界旅游网)

(14)吃馄饨吧,那有大碗的也有小碗的,你吃大碗还是小碗?(论坛帖)

“大碗”、“小碗”可以直接修饰名词,被修饰的名词可以通过“的”字结构转指,当这种转指用法逐渐固定后,“的”字省去,表所容物的“大碗”和表容器类工具的“大碗”形成“同形异义”,转喻便在这样的语法过程中得以实现。②陈昌来(2001)曾提出这样的变式关系:用大碗吃面——吃大碗面——吃大碗。我们认同这个链条中的后半部分,但不赞同它们来源于“用N+VO”的形式。因为“吃大碗面”指的是吃盛在大碗里或吃用大碗盛着的面。完成转喻的“大碗”还可以受数量词或指示代词修饰。例如:

(15)两人坐下,禅师看了一下面条,便将大碗推到居士面前,说:“你吃这个大碗。”

“吃这个大碗”,既不是“把这个大碗吃了”,也不是“用这个大碗吃”,而是“吃这个大碗面”。

综上,我们认为,“吃大碗”是具有特定行业色彩的用语,同类的还有“喝大杯/中杯/小杯”,“喝大瓶/小瓶”,“吃大盘/小盘”,而表示“用大碗吃饭”的用例几乎找不到。③在检索的语料库中,不带行业色彩的“吃大碗”只有一例:黄妹在家里都是用大碗吃饭,而这里都是用小碗,……“不怕,黄妹,姜老师陪你吃大碗。”(解放日报)这里的“吃大碗”表示的是“用大碗吃饭”,两者之间可以进行变换分析,但带有较强的语境制约,属于“上下文约束变换”(陈保亚1991)。这说明“吃大碗”已被人们接受为熟语,“大碗”也不是典型工具宾语,而是从工具转喻来的带有工具性质的受事。

3 变换分析与工具宾语的次范畴

一个动词所带的语义角色是工具还是施事,是目的还是结果,有时并不是处处都能分得清楚,但是转换规则是明确的,这就是“转换的初始性”(陈保亚2000)。我们用变换式来确定语义关系,就是在用转换作为形式标准。这里的转换就是变换分析 。④“变换”是结构主义参照系中的概念,“转换”是生成语法参照系中的概念。其实变换分析和转换分析一样,都

在研究工具宾语时,前人一直都在默认使用这种方法,但是却常常忽略了其中的语义结构关系平行性原则。朱德熙(1986)将Harris(1965)的变换理论(Transfor mational Theory)引入汉语语法分析时,就特别强调了原句式和变换句式构成的矩阵要遵循平行性原则。这里的平行性不是指变换前后的表层句式意义相同,而是指深层语义结构关系一致。(陈保亚2009:443)不仅包括矩阵中竖行上下句子之间的一致语义关系,而且包括横行左右两侧的一致语义关系。更进一步说就是,如果变换前后语义结构关系不一致,那么两种句式之间就不具备变换关系。

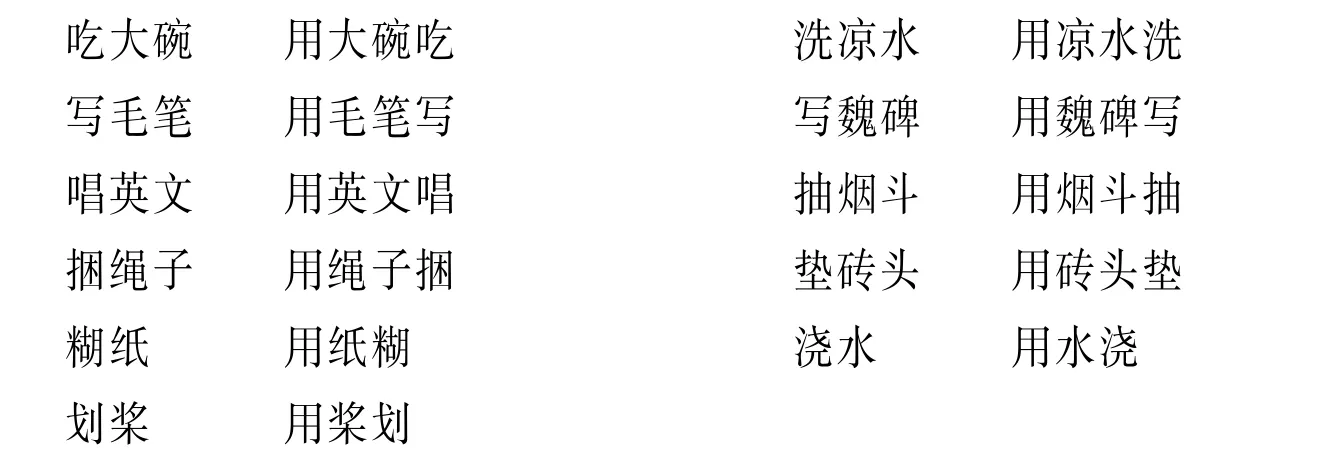

从已有的“工具宾语”研究思路来看,大都是默认了“V+NPi”⑤指工具角色,NPi指工具宾语。与“用+NPi+V”之间有变换关系,并由此形成鉴别工具宾语的变换分析矩阵。例如:

一般认为,因为“吃大碗”可以变换成“用大碗吃”,所以“吃大碗”就是工具宾语。其他的例子也是以此类推,于是就在“V+NPi”与“用+NPi+V”两种句式间建立了这种变换关系。但是,“在不同的句式之间建立变换关系不是一件简单的工作,往往需要反复检验、修正,不可能径情直遂,一步完成”(朱德熙1986)。正如我们结合实际语料已经证明的那样,“吃大碗”在语义上并非等同于“用大碗吃”,而是转喻指吃大碗里的食物。“吃大碗”的“大碗”是受事,而“用大碗吃”的“大碗”是工具,因此前人默认的那种变换关系都只是一种不平行的变换,也就不具备变换关系。因而,这些在语义关系上丧失了平行性的变换式,也就不该作为“V+NPi”与“用+NPi+V”变换关系的实例。

同样,矩阵中左侧竖行的句子在语义上是否平行也需要进一步验证。于是,我们在将“用”字式(A

可以看成是从IP模式中引申出来的,都试图解决线性分析不能解决的问题。由于“变换分析”这一术语在国内使用较为普遍(方经民1991),故下文相关论述统一使用“变换”。式)作为典型工具范畴的鉴定模式之外,又将“把”字式作为受事范畴的鉴定模式(C式),将定中结构作为转喻的鉴定模式(B式),⑥要注意的是,这条鉴定标准对于“容器-所容物”和“方式-结果”两种类型的转喻是平行周边的,如,喝大杯→喝大杯饮料,唱英文→唱英文歌;但对“洗凉水”这种规律还不明确的转喻而言,就是不周遍的。来对传统研究中被统一处理的工具宾语用例进行了多次变换分析,从而将矩阵竖行的用例分成不同小类,形成不同的工具宾语次范畴。具体的变换分析如下:

甲组的工具宾语不能变换为语义关系平行的“用”字式和“把”字式,但是却是唯一能够变换为述宾结构定语式的用例。这一类的工具角色不仅包括工具(大碗、毛笔)、材料(凉水),也包括方式(仿宋体、英文)。乙组的工具宾语可以变换为同义的“用”字式,不能变换为述宾定语式和“把”字式。这一类的工具角色只有工具和方式。丙组的工具宾语同样也是可以变换为同义的“用”字式且不能变换为述宾定语式,却可以变换为“把”字式。这一类的工具角色只有工具和材料。如果将丙组的“捆绳子”、“糊纸”等看作是一种歧义结构,那么变换分析刚好达到了分化歧义句式的目的。

通过这样的三次变换分析,我们看到工具宾语的语义并非如以往所认为的那样统一而单纯,而是可以分出三个次范畴,这也正是变换分析法的实质作用所在。我们认为,动词宾语位置上的“典型工具”是只能变换为“用”字式的乙组用例,因为“用”是现代汉语工具范畴的显著标记;而既能变换为“用”字式,又能变换为“把”字式的丙组用例,我们称之为“受事性工具”,因为“把”字句带有处置特征,“把”的宾语就是被处置的受事。甲组则是以“吃大碗”为例的工具性受事,其本质上是可以变成语义平行的“吃大碗饭”,所以从某种意义上可以说它并不是真正的工具宾语。

4 受事性工具宾语的多重形成机制

如前文所述,受事性工具宾语在句法上可以变换为“用”的宾语,也可以变换为“把”的宾语,在语义关系上既可以是动作行为使用或凭借的工具、材料,也可以是动作行为直接作用的受事。这一类工具宾语除了前面提到的“捆绳子”、“糊报纸”、“浇水”外,还有:

包裹类:裹纱布 包牛皮纸 扎头绳 绑皮筋

填塞类:填沙子 垫砖头 堵石头 塞棉花 装箱子 补旧布 埋土

涂抹类:粘胶带 涂油漆 搽面霜 抹胭脂 点药水 刷浆

附着类:铆钉子 锔锔子 膏油

遮盖类:蒙手绢 盖被子 挡窗帘 顶杠子

制作类:绣红线 织毛线

给予类:赔偿美金 贿赂名牌 招待好酒 喂奶粉

“裹纱布”可以是“用纱布裹伤口”,也可以是“把纱布裹伤口”;“塞棉花”可以是“用棉花塞枕头”,也可以是“把棉花塞枕头”;“喂奶粉”可以是“用奶粉喂孩子”,也可以是“把奶粉喂孩子”。观察与这类带有受事性的工具宾语共现的动词,我们发现,这些动词的语义类主要集中在包裹类、填塞类、涂抹类、附着类、遮盖类、制作类和给予类。除给予动词是公认的三价动词外,其他的都是二价动词。也就是只有“赔偿”、“贿赂”、“招待”、“喂”的工具宾语才是必有论元,而其他动词的工具宾语只能作为非必有论元。这样的处理对工具宾语论元性质的判定并不统一。这些动词既然能像三价动词那样带工具宾语,那么它们应该在语义结构上有相似的特征。这个语义特征就是[+使附着],其中也包括领属关系转移后的抽象附着义,主要针对给予类动词。

包裹类动词表示动作实施者对某个客体实施包裹行为,行为过程的第三个参与者是用来包裹之物,它同时受到包裹行为的直接作用而发生状态的变化,从与被包裹客体分离到附着其上。例如“包”这个动词要想实现对某个客体进行包裹的行为,必须要包含用来包裹且受到该行为作用的物品——即受事性工具,“包书本”需要用到纸一类的材料才能完成,所以工具范畴可以看作是这类动词的必有论元。

填塞类动词的语义结构中也需要三个参与者,填塞的施事、被填塞的对象和填塞之物,缺少任何一个,整个动作行为都不可能实现。填塞之物在经历一段短小的位移后,最终附着在被填塞的对象上。如“填坑”必须有所填之物才能完成填充的动作,虽然在表层不出现这个所填之物也是合法的句子,如“大家在填坑”,但深层语义一定预设了用来填坑的物体。

同样,涂抹类动词的语义结构包含涂抹的施事、被涂抹的对象和涂抹之物,遮盖类动词的语义结构包含遮盖的施事、被遮盖的对象和遮盖之物。制作类动词的语义结构则包含制作的施事、制作的成品和制作的材料。这和给予类动词需要给予的施事、给予的对象和给予之物的语义结构相似,因此可以把受事性工具作为这些带有[+使附着]语义特征的动词的必有论元。在这类动词的语义结构里,工具是比时间、处所更为核心的论元角色。我们曾提出“在我们还没有弄清楚哪些语符V需要工具格以前,工具格应该在V语符库中标注。”(陈保亚2009:296)那么现在看来,我们已经找到了需要工具格的这类动词。正是由于这类动词语义结构的特殊性,宾语位置上的语义角色才具有双重性,因而也就为受事性工具论元的进入提供了必要条件。

另一方面,Hopper&Traugott(1993/2003:6)在语法化研究中曾提出“斜坡”(cline)概念,用来解释语言历时演变时范畴与范畴之间的连续过渡性。无论是从实词到虚词的语法化过程,还是新词汇意义出现的词汇化过程,都不是一蹴而就的,总是存在一个中间过渡阶段。如汉语史“以”从动词到介词的演变中,某个阶段是动词用法与介词用法共存。不仅语法范畴如此,语义范畴也具有这样的连续性。我们将在“双及物构式语义地图”(Malchukov,Haspel math&Comrie 2007)所体现的范畴斜坡基础上,结合汉语工具双宾语的历时演变,分析“工具”与“受事”之间的联系。

图1双及物构式语义地图

如图1所示,双及物构式在“与事-受事”、“对象-工具”、“受事-处所”⑧为了行文术语统一,此处没有直译英语的the me(主目)、recipient(接受者)、patient(受事)、goal(目标),而采用汉语学界通行的“受事”、“与事”、“对象”、“处所”。其所代表的语义关系本质上是一致的。三个概念上存在连续空间,并且形成一条“GIVE——FEED——HIT——SPRAY/LOAD”的动词语义链。

现代汉语由于缺乏工具双及物构式,所以并不适用这个语义地图,但在古汉语中却有工具双宾语,虽然没有与之对应的HIT类动词,但是有其他动作类动词补充这个节点,因此也可以利用语义地图解释“工具”和“受事”之间的语义联系。如,在上古汉语中存在这样的用例:

(16)晋侯赏桓子狄臣千室(左传·宣公15年)(17)晋侯饮赵盾酒(左传·宣公2年)(18)及食大夫黿(左传·宣公4年)

(19)师瞩之目,越子囚而伐之。(左传·定公14年)

(20)生子同日,壮又相爱,复贺两家羊酒。(史记·韩信卢绾列传)

(21)及泉,盈其隧炭,陈以待命。(左传·昭公17年)

(22)其惩恶也,加之刑罚。(史记·儒林列传)

(23)夫差乃取其身流之江,抉其月,著之东门。(吕氏春秋·知化)

例(16)“赏”是GIVE类(给予类)动词,在“与事-受事”双宾结构中“桓子”是与事,“狄臣千室”是典型的受事;例(19)、(20)“瞩”、“贺”是动作类动词,在“对象-工具”双宾结构中“之”和“两家”是对象,“目”和“羊酒”是典型的工具;例(23)“著”是PUT类(放置类)动词,在“受事-处所”双宾结构中“之”是受事,“东门”是处所。这三种结构的语义关系可以很明确地区分出来,彼此的界限很清楚。

但是,例(17)、(18)中的“饮”、“食”是 FEED 类(喂食类)动词,双宾结构中的“赵盾”、“大夫”是对象,“酒”、“黿”则有人认为是受事(张文2013:148),有人认为是工具(邵永海1990);例(21)、(22)中的“盈”、“加”是SPRAY/LOAD类(填加类)动词,双宾结构中的“隧”、“之”可以分析为对象,也可以分析为处所,“炭”、“刑罚”可以分析为工具,也可以分析为受事。这两种解读的原因在双及物构式的语义地图上可以得到较好的说明。

首先,在“GIVE——FEED——HIT——SPRAY/LOAD”语义链上,FEED类动词的双及物构式位于“与事-受事”构式和“对象-工具”构式之间,这意味着该类动词的远宾语的语义角色也处于受事和工具的中间状态,因此“饮赵盾酒”、“食大夫黿”中的“酒”和“黿”可以具有双重语义角色,是带有受事性质的工具双宾语。现代汉语中“喂奶”、“招待饺子”中工具宾语的受事性即来源于此。

其次,SPRAY/LOAD类动词在语义链上则刚好介于“对象-工具”构式与“处所-受事”构式之间,所以该类动词的远宾语也同样兼具工具和受事的双重属性,因此“盈其隧炭”、“加之刑罚”中的“炭”和“刑罚”也是带有受事性质的工具双宾语。现代汉语中“塞棉花”、“填沙子”等工具宾语的受事性即来源于此。

喂食类动词和填充类动词不仅在语义结构上为工具宾语提供了必要条件,语义范畴斜坡上“工具”和“受事”之间的过渡地带也为其受事性工具宾语的存在提供了合理性依据。另外,在汉语史中一直都有典型工具宾语和受事性工具宾语的用例。例如:

(24)验之古今,则凤、麟可得审也。(论衡卷十六·讲瑞篇)

(25)底筑填香泥。(入唐求法巡礼行记·卷二)

(26)小姐看望先生,相待兄妹之礼如此,非有他意。(西厢记·张君瑞害相思)(27)原来这亭子四面俱是游廊曲栏,……糊着纸。(红楼梦·第二十七回)

“验之古今”和“相待兄妹之礼”分别表示“用古今的情况来检验”、“用兄妹之礼相待”,是出现在东汉和元代的典型工具宾语(双宾语)用例,“筑填香泥”和“糊着纸”是分别出现在唐代和清代的受事性工具宾语用例。我们可以看到,宾语位置虽然不是汉语工具范畴句法表现的优势选择,但在汉语历时发展中具有一定的延续性和继承性,这是汉语工具范畴句法表现的重要特点。

5 结语

我们通过严格遵循平行性原则的变换分析法,区分出了汉语工具宾语的三个次范畴——典型工具、受事性工具和工具性受事。每一类别的工具宾语拥有不同的形成机制。“抽烟斗”类的典型工具宾语是类型学上非核心论元允准机制作用的结果。“糊纸”、“喂奶粉”类的受事性工具宾语则是动词语义结构和范畴斜坡共同作用的结果,一方面,带有[+使附着]语义特征的动词使“工具”成为该类动词语义结构中的必有论元;另一方面,双及物构式的语义地图间接证明“工具”和“受事”是一个范畴斜坡,中间存在的过渡地带为受事性工具提供了合理依据。而传统认为是工具宾语典型用例的“吃大碗”、“洗凉水”等,因为在真实语料库中几乎不见,所以其与变换式“用大碗吃”、“用凉水洗”之间的语义平行性受到质疑,反而与“吃大碗饭”、“洗凉水澡”之间建立起平行的受上下文约束的变换关系,这是转喻机制作用的结果。综上可见,对汉语工具宾语的分析不能一刀切,其内部的复杂性既体现了语言的历史保留,也反映了语言在使用中的不断创新。

Chen,Baoya(陈保亚).1991.Shangxiawen yueshu bianhuan he yuyi xianzhi上下文约束变换和语义限制[Transfor ma-tion constrained by context and semantic restriction].Xinan Shifan Daxue Xuebao(Zhexue Shehui Kexue Ban)西南师范大学学报(哲学社会科学版)[Journal of Southwest China Nor mal University(Hu manitiesand Social Sciences)]1991.2:96-99.

Chen,Baoya(陈保亚).2000.Lun yuyanxue zhong zhuanhuan guize de biyaoxing论语言学中转换规则的必要性 [On the necessity of transfor mation in linguistics].Beijing Daxue Xuebao(Zhexue Shehui Kexue Ban)北京大学学报(哲学社会科学版)[Journal of Peking University(Hu manities and Social Sciences)]2000.3:127-135.

Chen,Baoya(陈保亚).2009.Dangdai Yuyanxue当代语言学 [Contemporary Linguistics].Beijing:Gaodeng Jiaoyu Chubanshe北京:高等教育出版社 [Beijing:Higher Education Press].

Chen,Changlai(陈昌来).2001.Gongju zhuyu he gongju binyu yiyi工具主语和工具宾语异议 [Objection of subject of instrument and object of instru ment].Shijie Hanyu Jiaoxue世界汉语教学[Chinese Teaching in the Worl d]2001.1:65-73.

Ding,Shengshu(丁声树).1961.Xiandai Hanyu Yufa Jianghua现代汉语语法讲话 [Lectures on Modern Chinese Gra mmar].Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆 [Beijing:The Commercial Press].

Fang,Jingmin(方经民).1992.Bianhuan fenxi he yuyi yueshu变换分析和语义约束[Transfor manalysis and semantics restrictions].Hanyu Xuexi汉语学习[Chinese Language Learning]1992.3:8-12.

Harris,Zelling S.1965.Transfor mational Theory.Language.41:363-401.

Hopper,Paul J.&Elizabeth Closs Traugott.1993/2003.Gra mmaticalization.New York:Cambridge University Press.

Li,Linding(李临定).1983.Binyu shiyong qingkuang kaocha宾语使用情况考察 [Research on usage of objects].Yuwen Yanjiu语文研究[Linguistic Research]1983.2:31-38.

Liu,Lei(刘磊)&Huaxiang Cai(蔡华祥).2011.Lun“Chidawan”de yuyige论“吃大碗”的语义格 [Semantic roles of Chi Dawan].Baise Xueyuan Xuebao百色学院学报[Journal of Baise University]2011.1:92-95.

Lü,shuxiang(吕叔湘).1979.Hanyu Yufa Fenxi Wenti汉语语法分析问题 [Issuesin Chinese Gra mmatical Analyses].Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆 [Beijing:The Commercial Press].

Malchukov,Andrej.,Martin Haspel math,&Bernard Comrie.2007.Ditransitive constructions:A typological overview.Paper for the Conference on Ditransitive Constructions.MPI-EVA.Leizig.2007.11:23-25.

Meng,Cong(孟琮)&Huaide Zheng(郑怀德).1987.Dongci Yongfa Cidian动词用法词典 [Dictionary of Verb Usage].Shanghai:Shanghai Cishu Chubanshe上海:上海辞书出版社 [Shanghai:Shanghai Dictionary Press].

Meng,Cong(孟琮),Huaide Zheng(郑怀德),Qinghai Meng(孟庆海),&Wenlan Cai(蔡文兰).1999.Hanyu Dongci Yongfa Cidian汉语动词用法词典[Dictionary of Chinese Verb Usage].Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆[Beijing:The Commercial Press].

Ren,Ying(任鹰).2005.Xiandai Hanyu Feishoushi Binyuj u Yanjiu现代汉语非受事宾语句研究[Non-patient Object Sentencein Modern Chinese].Beijing:Shehui Kexue Wenxian Chubanshe北京:社会科学文献出版社[Beijing:Social Sciences Academic Press].

Shao,Yonghai(邵永海).1990.Cong Zuozhuan he Shiji Kan Shanggu Hanyu de Shuangbinyu Jiegou jiqi Fazhan从《左传》和《史记》看上古汉语的双宾语结构及其发展 [Double-object Construction in Ancient Chinese and its Develop ment from Zuozhuan and Shiji].Beijing Daxue Shuoshi Xuewei Lunwen北京大学硕士学位论文 [Master’s thesis,Peking University].

Xie,Xiaoming(谢晓明)&Dongrui Qiao(乔东蕊).2009.Gongju binyu dejianding moshiji qi dianxingxing工具宾语的鉴定模式及其典型性[On the identifying of object of instrument and typicalness].Hanyu Xuexi汉语学习[Chinese Language Learning]2009.4:12-16.

Xu,Jie(徐杰).1986.“Gongju”fanchou he rongna“Gongju”fanchou dejufa jiegou“工具”范畴和容纳“工具”范畴的句法结构[Category of instrument and syntactic structure containing it].Huazhong Shifan Daxue Xuebao(Zhexue Shehui Kexue Ban)华中师范大学学报(哲学社会科学版)[Journal of Huazhong Nor mal University(Hu manities and Social Sciences)]1986.5:105-115.

Xu,Mofan(徐默凡).2004.Xiandai Hanyu Gongj u Fanchou de Renzhi Yanjiu现代汉语工具范畴的认知研究 [Cognitive Research on Instrument Category in Modern Chinese].Shanghai:Fudan Daxue Chubanshe上海:复旦大学出版社[Shanghai:Fudan University Press].

Zhang,Wen(张文).2013.Hanyu Shuangbinj u Lishi Yanbian ji Xiangguan Jiegou Wenti Yanjiu汉语双宾句历时演变及相关结构问题研究 [A Diachronical Study of Chinese Double Object Construction and Relevant Constructions].Beijing Daxue Boshi Xuewei Lunwen北京大学博士学位论文[Ph.D.dissertation,Peking University].

Zhao,Yuanren(赵元任).1979.Hanyu Kouyu Yufa汉语口语语法 [A Gra mmar of Spoken Chinese].Translated by Shuxiang Lü.Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆 [Beijing:The Commercial Press].

Zhu,Dexi(朱德熙).1981.Yufa Jiangyi语法讲义 [Lecture Notes on Grammar].Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆 [Beijing:The Commercial Press].

Zhu,Dexi(朱德熙).1985.Yufa Dawen语法答问 [Questions and Answers on Gra mmar].Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆 [Beijing:The Commercial Press].

Zhu,Dexi(朱德熙).1986.Bianhuan fenxi zhong de pingxingxing yuanze变换分析中的平行性原则[Parallel principlein transfor manalysis].Zhongguo Yuwen中国语文[Studies of the Chinese Language]1986.2:137-149.