轻动词句法属性研究之我见*

朱乐奇

北京航空航天大学外国语学院 北京 100191

1 引言

轻动词是一种特殊的语类,轻动词概念的提出为研究语言中的一些特定结构(如致使结构、双宾语结构、虚化动词、动结式等)提供了新的视角。学界对轻动词的句法、语义等特征做过诸多研究。但是,轻动词的普适性仍然值得探讨。本文从轻动词的界定出发,通过汉语事实的分析,探讨轻动词的本质属性和适用度。

2 轻动词的界定

2.1 轻动词概念的起源与早期含义

轻动词(light verb)概念最早源自叶斯柏森的语法著作。叶氏在分析英语的V+NP结构时,发现这类动词短语的语义重心在后面的NP上,而动词主要表示该短语的类属性质,如例(1)所示。而这些短语具有一个共同的特点,即充当宾语的名词都对应有一个同形的动词,而整个短语的意义与这个同形的动词大致相当,如例(1)’所示(引自Jespersen 1949:117-118)。

除了上述动词外,叶氏还列举了make、put、do之类的动词。由于这类结构中的动词语义很轻,叶氏把它们叫做light verb。叶氏的轻动词概念有两点贡献:一是把这种结构中的动词归为同一类来对待,即这些动词具有类属意义;二是明确指出该类结构的语义重心在短语的“名词”上,而动词本身的语义很轻。但是,这样的认识完全建立在有形词语之上,没有超越形态即语法的认识。

2.2 轻动词的功能语类属性

关于轻动词的深刻理解主要来自生成语法研究。Larson(1988)在探讨英语双宾语结构和与格结构(dative construction)时,提出VP壳(即双层动词投射)的构想,如图1所示。

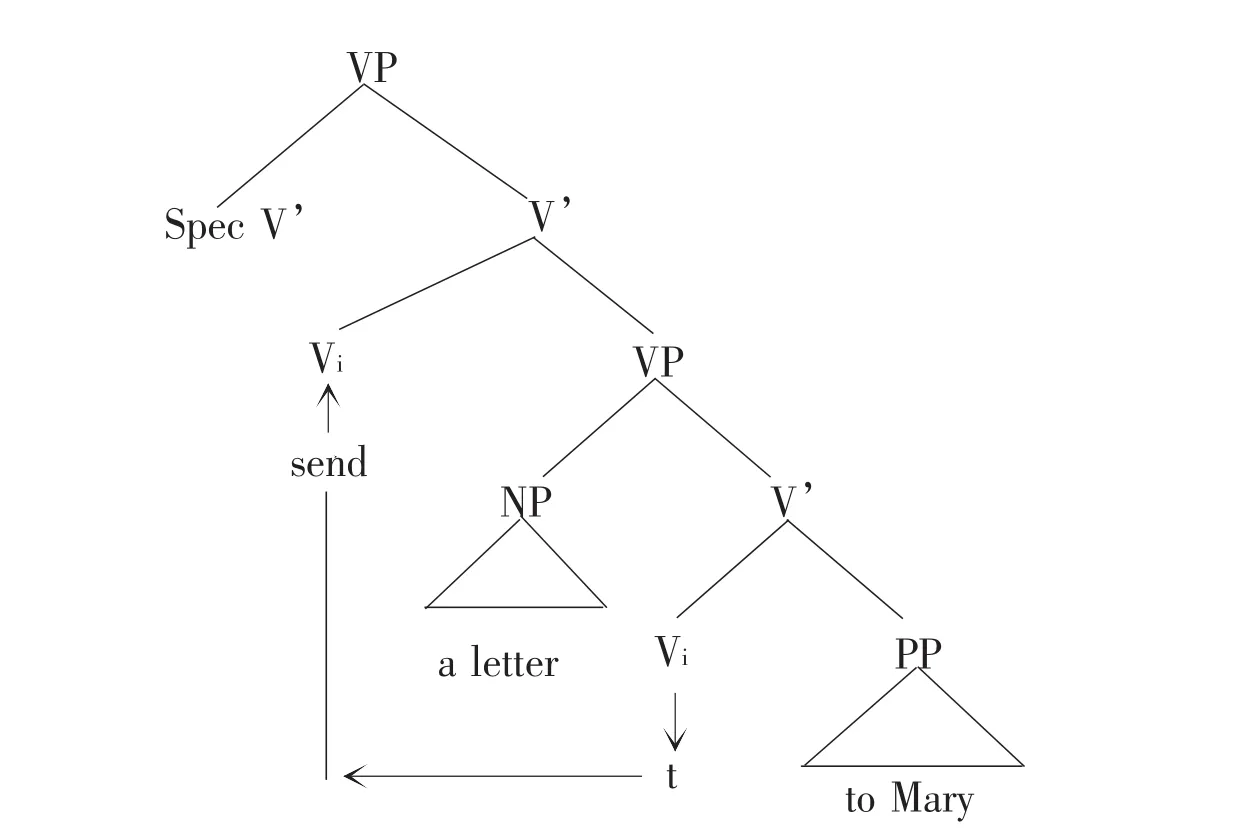

图1 Larson的动词壳

虽然Larson在文章中没有直接使用light verb一词,而是用VPshell(VP壳),但是,该理论构想中的上层V’实际上起着轻动词的作用。Larson认为send和give这类三元谓词,无论是双宾语结构还是与格结构,其题元角色的指派是相同的(Larson 1988:350)。

图1有两层动词投射(两个VP),下层动词投射中有两个论元:目标goal(to Mary)和受事patient(a letter)。在单一补语和指示语的原则下(Larson 1988:380),还有一个论元(施事)没有句法位置。为此,Larson设计的双层动词投射把施事置于上层动词投射的指示语位置上,从而解决了三元谓词施事的句法位置问题。

尽管图1中的两层动词投射都是VP,属于动词范畴,但两层投射在短语或句子结构中的地位和作用不同。下层动词投射的中心词是实义动词send,属于词汇语类(lexical category)。上层动词投射的中心词是一个语义上很轻的空动词。下层动词投射的中心词带一个名词短语或介词短语做补语。上层动词的中心词只带一个动词短语做补语,即V带VP补足语。

轻动词在后来的论著中发生了些微变化,尤其是Chomsky明确用小写的v表示轻动词(Chomsky 1995,1998,1999,2001),并把轻动词归入核心功能语类(corefunctional category)(Chomsky 1998:15-16)。Chomsky(1995:315-316)提出,除非宾格动词(unaccusative)结构没有轻动词外,其他带外论元的动词,包括非作格动词(unergative),都带有一个动词壳,即轻动词,如图2所示。不少生成语法学者与Chomsky持类似观点,有的还扩大了轻动词结构的范畴,例如Radford和Adger。Radford(1997:199-218)认为轻动词可用来解释作格动词、动结式动词、双宾语动词、宾语控制动词、非作格动词等动词构成的短语结构,Radford还特别提及轻动词可用来解释普通的二元及物动词(如read)和非宾格动词。Adger在论及句子推导时,提出句子结构为:CP>TP>vP>VP(Adger 2003:333),在每一个动词投射(VP)之上都有一个轻动词投射(v P)(Adger 2003:140)。这种句子结构主张保持了理论体系的一致性,有利于构建一个具有较强解释力的理论体系。这样的理论构想显示,轻动词的适用范围在扩大,即由语义很轻的具体动词演变为抽象的功能语类。但关注其语义属性的理论观点并不少见。

图2 Chomsky的轻动词

2.3 作为事件谓词的轻动词

除了视轻动词为功能语类外,还有一种观点把轻动词分析为事件谓词。这种观点把动词的语义特征分解开来进行归类,根据语义特征的类型将动词分为若干类别。例如,Huang在Vendler(1967)、Mc-Cawley(1968)、Dowty(1979)、Jackendoff(1987)、Hale&Keyser(1993)等研究的基础上,把形形色色的动词语义上的共性部分(义素)抽象出来,归为四类:1)DO;2)BECOME/OCCUR;3)BE/HOLD;4)CAUSE(Huang 1997:53)。DO 指活动(activity)类的动词,如cry、read、study、teach、swi m 等。BECOME/OCCUR指起始(inchoative,状态变化)类动词,如bloom、collapse、die等。BE/HOLD指状态(stative)的动词,如be fat、like、know等。CAUSE指致使类动词,如kill、destroy等。DO、BECOME、BE和CAUSE四类中的任何一个均指某一类动词的属性和类型,是该类动词句法语义上的共核部分,而不指某一具体动词,即Huang所称的“纯动词”(pure verb)或轻动词(Huang 1997:45-53)。尽管这些“纯动词”是动词语义类型上的概括,但Huang把这些动词的语义特征提升到句法结构的高度,并用它们来解释汉语中的一些形义错配的语言现象。例如,“你走你的阳关道,我过我的独木桥。”、“他教了三年英文、两年数学。”(Huang 1997:56-59)这样的句子中,都有一个底层动词向上层轻动词DO移位的句法操作。Lin(2001:287)在用轻动词解释汉语动词短语结构时做了更为细致的描写,归纳出三大类十三个轻动词,即1)选择主语的轻动词(6个):DO、EXIST、CAUSE、PROCEED、INCLUDE、OCCUR;2)选择宾语的轻动词(3个):USE、AT、FOR;3)没有指示语的轻动词(4个):-le、-zhe、-guo、-de。Lin文用于轻动词分类的语义要素超出了DO、CAUSE之类的动词性成分,把AT、FOR也纳入其中。这种做法等于将句法语义成分剥离出具体动词词项。类似的思路还见于Tang(2010)的研究。Tang文从动词的事件性入手对轻动词特性做了探讨,把汉语的谓语分为表示事件意义的轻动词和表示基础词汇意义的词根(Tang 2010:91)。这些研究的共同特点是,把具体动词依据其类别特征进行归类,得出为数有限的几个表示事件意义的事件谓词,称之为event predicate或verbalizing head。虽然这些命名与轻动词不同,但将句法语义成分剥离出具体动词的做法相同。

3 轻动词在英汉语中的实现

3.1 句法-语义属性

与表达具体词汇意义的语类(如动词、名词、形容词)相比,轻动词表达语法和结构意义,是句法-语义结合体。也就是说,落实在具体词项上的(即形态化的)轻动词表达的词汇意义比较空泛,这种高度概括的语法意义通常表现在语法结构的类型上,如致使结构和动词接非核心论元的结构等。本节针对致使结构和动词加非核心论元结构展开讨论,以便揭示轻动词的本质属性。

3.1.1 致使结构

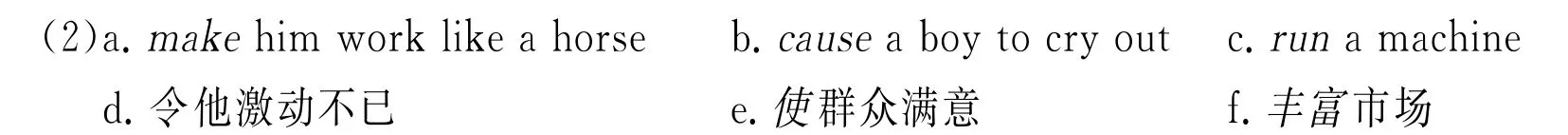

致使结构不仅存在于英、汉等语言,还常见于其他语言(如法语、日语等),堪称人类语言的普遍现象。例(2)是英汉两种语言中常见的致使结构,非常清楚地展示出轻动词的句法-语义属性。

我们可以从上述例子提炼出一个表“致使”义的句法-语义成分[+CAUSE],该成分落实在斜体词项上,例(2)的结构类型可以统一表述如下:v[+CAUSE]+NP+VP。这个表“致使”义的v[+CAUSE]使整个结构可以解读为:使NP产生某个行为或具有某个性状。从例(2)可以看出,[+CAUSE]既可以单独表述出来(如a、b、d、e),也可以融合在主动词之上(如c、f),且融合在主动词之上的[+CAUSE]也可以剥离出来,单独表述,即run a machine可以表述为make a machine run,“丰富市场”可以表达为“使市场丰富”。

3.1.2 虚化动词+名物化动词

除致使结构外,英汉语还存在相当数量的“虚化动词+名物化动词”结构,如例(3)所示。

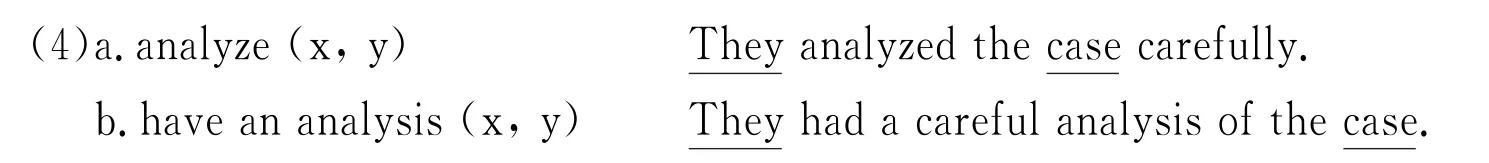

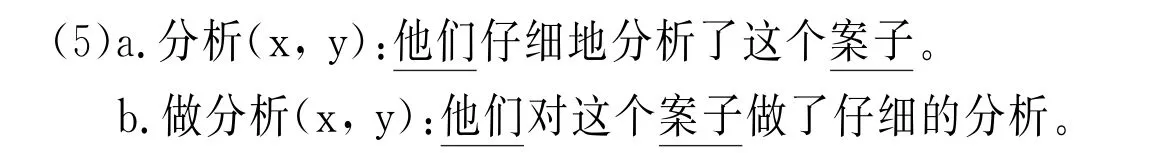

上例中所有短语的动词表达的语义与其原有意义相距甚远,如have不表示拥有,take不表示拿,give不表示给予,“打”不表示击打。可以说这些动词已虚化成表行为的“DO”,结构的语义重心落在后面名物化动词上,有的虚化动词甚至可以互换而不影响短语的语义表达,如take/have a rest,take/have a walk。这些短语的句法结构可以表示为:v[+DO]+NP。由于VP中的动词中心词原始语义已经弱化,原有语义内涵和论元结构发生了变化,整个短语的论元结构由名物化的动词决定,如例(4)所示。

例(4)a的动词analyze有二个论元x和y,为二元动词。例(4)b并不因为添加了动词have而增加论元,该短语的论元结构依然由analysis决定,短语作为一个整体带二个论元x和y。汉语也存在相同的结构,如例(5)所示。

例(5)a中,“分析”作为二元动词带有一个施事和一个受事。例(5)b名物化了的“分析”依然保留了原有的论元结构和语义,尽管“分析”在语类上是一个名词,但在逻辑语义上是一个谓词(predicate)。从表层结构看,“做”带了主语和宾语,似乎带了两个论元(“他们”和“分析”),但我们无法为“案子”这一论元找到“谓词”,因为“对”不是谓词,就像例(4)b的of不是谓词一样。我们认为,v[+DO]+NP结构中的v只标明短语的句法属性,不改变其后的名词化动词原有论元结构和语义指向。若从各个具体词汇的“打/搞/做/have/take/give……”中抽象出“DO”,而把各个具体词汇作为大V,则v[+DO]+NP可以改写成:v[+DO]+V+NP[+Predi]。这个带有句法-语义特征[+DO]的v必须落实在有具体形态的V之上,并与名物化的谓词构成表层上的VNP结构。

3.1.3 动词+非核心论元宾语

汉语还有一类动词接非核心论元宾语的结构,如例(6)所示。

例(6)中各句划线的结构都是动词后面接非核心论元宾语,即施事、受事以外的宾语,如场所、时间、工具、目的、方式等。这类结构有一个特点,其动词在逻辑语义上包含一个介词,休星期五=休(+在)星期五;切这把刀=切(+用)这把刀;献身国家和民族=献身(+为)国家和民族;唱(+用)美声。这类结构中的宾语本应是做状语的,而现代汉语中,做状语的介词短语通常都在动词前面,因此,这类结构的底层语言结构实则为:介词(Preposition)+非核心论元宾语+动词。也就是,这类结构在逻辑语义上存在以下关系:动词+非核心论元宾语→介词+非核心论元宾语+动词。或者说,这类结构的深层语言结构是:RPEP+NP+VP。这个包含在动词中的表达施受以外各种语义关系的隐性介词,因为表达的是施受关系以外的各种旁格关系(oblique),这里姑且缩写为POBLIQUE。因为汉语中的POBLIQUE是个无语音形式的句法成分,所以没有实现在具体介词之上,PREP+NP+VP的句法-语义结构可改写为:v[+POBLIQUE]+NP+VP。这类结构之所以在表层结构上表现为V NP形式,是因为主动词V最终提升至v所致。

3.2 作为事件谓词的轻动词

正如C表达句子的语气、T表达句子的时态一样,轻动词(v)表达动词结构的类型。上文所讨论的三类轻动词结构类型分别是:1)v[+CAUSE]+NP+VP;2)v[+DO]+V+NP[+Predi];3)v[+POBLIQUE]+NP+VP。

根据上文的论述,上述1)、2)、3)分别包含[+CAUSE]、[+DO]或[+POBLIQUE],其结构可以统一表述如图3。

图3汉语三类轻动词树型图

根据Chomsky(1995,1999)的特征核查理论,轻动词v作为探头,吸引带有相同形式特征的V,致使底层的动词中心词V移动至v,如图4所示。图4下层的动词短语中心词(V)都有一个向上层动词短语的中心词(v)的移位,经过移位,轻动词v的位置在汉语中有以下几种形态实现形式:1)致使结构的v为“令、使”等,或包含致使义的实义谓语动词(即轻动词与实意动词合二为一);2)虚化动词+名物化动词中的v为“搞、做”等;3)动词+非核心论元宾语的v为纳入旁格义的谓语动词(即表示旁格义的介词与谓词合二为一)。

图4汉语三类轻动词移位树型图

4 轻动词的“宽”、“窄”与理论解释力

轻动词理论引入汉语研究虽然取得了一定的成绩,但也引发一些认识问题,尤其是Lin(2001)的论述。Lin文对汉语轻动词的归类就出现泛化问题,他把某些助词也算作轻动词。在他的三大类十三个轻动词当中,第三大类有四个轻动词“-le、-zhe、-guo、-de”,即汉语的 “了、着、过、得”,如下所示(引自Lin 2001:254):

上述例句b、c、d中,“了、着、过”分别表示“完成、进行、经历”时、体特征。我们认为把这些表时、体特征的动词后缀和助词列为轻动词似乎不妥,理由如下。

首先,“-le、-zhe、-guo、-de”算作轻动词,却没有穷尽汉语表时、体意义的动词后缀和助词,如表起始意义的“起来”,表继续的“下去”。例如:

(8)他们玩儿着玩儿着,忽然哭起来了。(赵元任1979:129)

(9)你那样做下去,结果一定不好。(同上)

汉语还有一些动词后缀和助词表示类似的时、体意义,如“呢”、“来着”(朱德熙1982:209)。按照Lin(2001)的思路,上述助词也应当属于轻动词。

其次,轻动词被过度泛化,v和T的句法属性和实现被混为一谈。汉语表时、体意义的动词后缀和助词本身是形态标记(参见王力1989:90;赵元任1979:129),犹如英语的have+-ed、be+-ing、-ed。表时、体意义的形态标记在句子的层级结构中应归入表时体意义的短语TP(IP),而不是比TP更低的vP。在有关英语时、体形态标记的研究中,have+-ed、be+-ing、-ed没有纳入轻动词范畴。

再者,轻动词的归类标准不统一。Lin(2001)的三类十三个轻动词中,前两类(选择主语的轻动词和选择宾语的轻动词)是动词本身句法语义类型概括的结果,而第三类却是对动词后缀和助词的归类。尽管这二者都与事件相关,但它们二者与事件的相关程度有较大差异。前者是从动词语义的主要属性出发,后者是从动词结构的附着成分出发。如此划分的结果就容易重叠和混淆,如第一类选择主语的轻动词PROCEED和第三类的“-zhe”,二者均指向事件的进行。

我们认为,轻动词理论应用到研究具体语言现象时,应当注重标准统一、同质,避免轻动词概念的泛化。与轻动词处理“泛化”相对的是概念的“窄化”,即过于具体或者叫过于狭窄地看待轻动词。例如,上文中把选择宾语的轻动词分为三个:USE,AT,FOR。如果表示旁格意义的用法可以处理为轻动词现象,则汉语远不止这三个,如例(10)所示。这类动宾结构的语义关系还有很多,上述三个轻动词USE,AT,FOR显然不足以覆盖所有这些语义关系,因此,理论上缺乏足够的解释力。

总之,在研究具体语言时,轻动词概念的使用应当尊重客观事实,既不能无限泛化,也不能将其狭义地解读为某一句法功能。

5 结语

本文以动作、行为类动词结构为主,分析轻动词在汉语中的表现和形态实现方式,提炼出三类轻动词,即:CAUSE、DO、POBLIQUE。根据Chomsky(1995)关于轻动词结构表达致使或施事的观点,我们没有把表示静态的BE/HOLD纳入其中。

正如Chomsky(1995,1999)论述的那样,轻动词是功能语类,表达动词的结构和类型,没有具体的词汇意义。相对于有论元结构和命题意义的动词,轻动词的语义比较空泛,或者说轻动词仅表达动词结构的句法-语义属性。Chomsky(1995:315-316)在阐述带多个内论元的动词时指出,V在此类结构中提升至轻动词v,v-VP结构表达外论元的致使角色或施事角色;同样的道理,及物动词结构也存在VP壳。而且,如果(作格)不及物动词是隐性及物动词,那么只有非宾格动词才是简单VP结构。很显然,乔氏的论述给轻动词的适用范围留下较大的余地。汉语事实表明,轻动词可以有不同的形态实现方式,既可以表现为“令、搞、打、做”等提升至v,也可以表现为主动词V提升至v。

Adger,David.2003.Core Syntax.Oxford:Oxford University Press.

Chao,Yuen-Ren(赵元任).1979.Hanyu Kouyu Yufa汉语口语语法 [A Gra mmar of Spoken Chinese],translated by Shuxiang Lü.Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆[Beijing:The Commercial Press].

Chomsky,Noam.1981.Lectureson Government and Binding.Berlin:Walter de Gruyter&Co.

Chomsky,Noam.1995.The Mini malist Program.Cambridge:The MIT Press.

Chomsky,Noam.1998.Minimalist inquiries:the framework.MIT Occasional Papers in Linguistics 15.Cambridge Mass.:MITWPL.

Chomsky,Noam.1999.Derivation by phase.MIT Occasional Papersin Linguistics 18.Cambridge Mass.:MITWPL.Chomsky,Noam.2001.Beyond explanatory adequacy.MIT Occasional Papers in Linguistics 20.Cambridge Mass.:MITWPL.

Dowty,David R.1979.Wor d Meaning and Montague Gra mmar.Dordrencht:Kluwer Academic Publishers.

Hale,Kenneth&Samuel Jay Keyser.1993.On argument structure and thelexical expression of syntactic relations.The View from Building 20:Essaysin Linguisticsin Honor of Sylvain Bromber ger,ed.by Kenneth Hale and Samuel Jay Keyser,53-104.Cambridge:The MIT Press.

Huang,James C.-T.1997.On lexical structure and syntactic projection.Chinese Languages and Linguistics 3,ed.by Feng-fu Tsao and Samuel Wang,45-89.Taipei:Academia Sinica.

Huang,James C.-T.(黄正德),Audrey Li Y.-H.(李艳惠),&Yafei Li(李亚非).2013.Hanyu Jufaxue汉语句法学[The Syntax of Chinese],translated by Heyou Zhang.Beijing:Shijie Tushu Chuban Gongsi北京:世界图书出版公司[Beijing:World Publishing Corporation].

Jackendoff,Ray.1987.The status of thematic relations in linguistic theory.Linguistic Inquir y 18:369-411.

Jespersen,Otto.1949.A Modern English Gra mmar on Historical Principles,VI,Mor phology.London:George Allen&Unwin Ltd.

Larson,Richard K.1988.On the double object construction.Linguistic Inquiry 19:335-391.

Lin,Tzong-Hong Jonah.2001.Light Verb Syntax and the Theory of Phrase Structure.Ph.D.dissertation,University of California,Irvine.

Mc Cawley,James D.1968.Lexical insertion in a transfor mational grammar without deep structure.Proceedingsof the Fourth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society,71-80.Chicago:Chicago Linguistic Society.

Radford,Andrew.1997.Syntax:A Mini malist Introduction.Cambridge:Cambridge University Press.

Tang,Sze-wing(邓思颖).2008.Qingdongci zai hanyu jufa he cifa shang de diwei轻动词在汉语句法和词法上的地位[Light verbs in Chinese syntax and morpholoy].Xiandai Zhongguoyu Yanjiu现代中国语研究[Contemporary Research in Modern Chinese]2008.10:11-17.

Tang,Sze-wing(邓思颖).2010.Xingshi Hanyu Jufaxue形式汉语句法学 [For mal Chinese Syntax].Shanghai:Shanghai Jiaoyu Chubanshe上海:上海教育出版社 [Shanghai:Shanghai Education Press].

Vendler,Zeno.1967.Linguisticsin Philosophy.Ithaca,NY:Cornell University Press.

Wang,Li(王力).1989.Hanyu Yufa Shi汉语语法史[A Historical Research on Chinese Grammar].Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆 [Beijing:The Commercial Press].

Zhu,Dexi(朱德熙).1982.Yufa Jiangyi语法讲义[Lecture Notes on Gra mmar].Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆 [Beijing:The Commercial Press].

Zhu,Xiulan(朱秀兰)&Qiaolan Li(李巧兰).2007.Cong qingdongci lilun jiaodu kan hanyu fangyan zhong de“shigan jiegou”从轻动词理论角度看汉语方言中的“使感结构”[On the make-feel structurein Chinese dialect with the help of light verb theories].Lanzhou Xuekan兰州学刊[Lanzhou Academic Journal]2007.8:192-194.

——论胡好对逻辑谓词的误读