“汉语为非格标语言说”献疑

河南大学 张培翠 中国矿业大学 马宝鹏

“汉语为非格标语言说”献疑

河南大学 张培翠 中国矿业大学 马宝鹏

胡建华(2007)提出汉语为非格标语言,然而其立论的基础并不坚实:一方面它所列出的语言材料过少。另外,胡文提出假设所依赖的汉语现象,完全可以在生成语法既有的理论框架内得到解释。认真考察其假设、语料与论证后,本文认为,汉语为非格标语言的提法尚可商榷。

汉语;格;题元角色;焦点;献疑

1.引言

《外语教学与研究》2007年第3期发表了胡建华先生的《题元、论元和语法功能项——格标效应与语言差异》一文(以下简称“胡文”)。该文提出汉语是一种非格标语言,其证据有三:

第一,现代汉语中,主宾语在句子中的实现(似乎)不仅不受动词题元角色( theta-role)选择的限制(如例〈1〉和〈2〉),而且也不受论元结构的制约(如〈3〉)(胡建华2007:163):

(1)写毛笔;捆绳子;吃大碗;吃食堂

(2)a.那瓶酒喝醉了老王。

b.这瓶酒醉得我站不起来了。

(3)a.跑博士点

b.王冕死了父亲。

第二,汉语中有施、受颠倒情况,即主语是受事,而宾语却是施事,如(2)。这在英语中不允许出现,如(4),日、韩语也不允许这种现象。(胡建华2007:163-164)

(4)a.*That barn painted me totally exhausted.

b.*This movie watched me to tears.

第三,格在现代汉语中的存在很难从经验和理论上验证。首先,现代汉语NP没有任何意义上的格标记;其次,现代汉语悬空话题句可以合法存在,而这难以用格理论来解释(胡建华2007:165)。

(5)a.他们,我看你,你看我。

b.水果,香蕉最好吃。

胡文由此指出“现代汉语主宾语对施、受题元角色的选择似乎具有一定的自由度” (胡建华2007:164),进而提出了格标效应,以解释这类现象。如下:

(6)格标效应:

A.格标语言:(a)所有的NP都必须有格;(b)动词题元必须释放,有格NP通过占据题元位置(θ-position)得到题元标记(θ-marking);(c)有题元标记的NP才可以做论元。

B.非格标语言:(a)NP可以无格;(b)动词题元可以不按常规释放,NP可以不通过占据题元位置获得题元;(c)不占据题元位置的NP可以不是论元。

应当承认,胡文对汉语的特点把握准确,在这一基础上提出的解释也极有洞见。然而,仔细阅读该文,我们发现,其中某些观点仍有待商榷。作为后学者,我们不揣谫陋,仅就自己的疑惑之处略陈管见,请师友们批评指正。

2.“汉语非格标语言说”献疑

首先,语言的取材问题。像胡文这样子对语言做出分类的研究,按理说应该在取材的问题上做到语种数量充足,兼顾谱系、地域和类型三方面的平衡性。胡文所涉及的语言只有英、汉、日、韩4种,且这些语言不具有典型的代表性。胡文在没有深入考察各类语言的基础上就做出格标语与非格标语区分的结论,是不是略显仓促了些?以往的研究不乏提供语言分类的新见解,但都是在大量调查和充分论证的基础上完成的,其结论也经得起推敲。这其中最为学界津津乐道的当属Greenberg(1963)与Li & Thompson (1976)。Greenberg实际掌握的语料就涉及30多种语言(其1966年修订本的语言分类附录中给出了142种语言),这些语言遍及亚欧非澳和南北美6大洲,涉及汉藏、印欧、阿尔泰、闪-含、芬-乌、南岛、尼日尔-刚果、印第安诸语系,以及系属不明的日语、朝鲜语。Li & Thompson也是调查了几十种语言方得出汉语为 “话题突显语言”的结论。其他又如Berlin & Kay (1969)研究颜色词共性,涉及上百种语言;Keenan & Comrie (1977)研究名词短语可及性的等级序列,涉及50多种语言;Hawkins(1983)研究语序共性,涉及350种语言;Dryer(1992)研究语序和谐性涉及625种语言,Dryer(2003)则增加到了910种语言;Rijkhoff(2002)研究名词性短语,涉及50种语言;Siewierska(2004)研究人称范畴,涉及700种语言;唐正大(2006)研究关系从句,涉及189种语言;陆丙甫、罗天华(2009)研究中国境内双及物结构语序,涉及语言128种。反观胡文,我们发现,他所涉语言不过4种,在4种语言的基础上做出这么一个假设,是不是有些仓促?

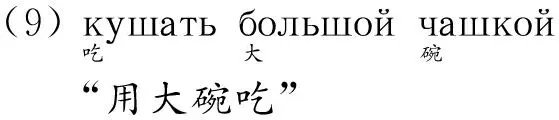

其次,英、日、韩语的代表性不足。我们知道,英、日、韩虽有形态标记,但其形态标记都不够丰富。有趣的是,例(1)所体现的自由度恰恰是典型格标语言的特征,如俄语中有以下表达:

诚然,(4)在英、日、韩语中不能说。但我们可以认为,这类句式在汉语中形成的原因恰恰与动词宾语NP格需求(demand for Case)有关。致使性语素“-得”的出现会改变动词所指派的题元角色,使其变为致使者(Causer)与受致者(Causee),后者通常表现为一个(非限定性)小句(TP),其主语夺取了动词所指派的宾格,导致V的宾语无法在原位(in-situ)实现,转而出现在话题位置(原主语隐遁),从而形成了这一结构(详见Zhuang 2012)。英语之所以不允许这类结构,是因为英语既非话题突显语言(Topic-prominent language),亦非代词脱落语言(pro-drop language)。日韩语不允许这类结构则是因为日韩语中心语居后(head-final),且其宾语是有标记的,即便主宾语颠倒,丝毫不妨碍施受关系理解。

再次,胡文还拘泥于传统的“主语”、“宾语”等语法范畴,称(1)—(3)中动词前后成分为“主语”、“宾语”,是否妥当?

其实,对于汉语,“主语”、“宾语”概念的提法本身就不见得妥当,如很早之前,“主语”的概念早就受到赵元任(Chao 1968:67-104)、Li & Thompson(1976)等的质疑,认为汉语是一种话题突显(topic-prominent)的语言。而汉语中“宾语”的概念更是遭到了许多人的反对,如吕叔湘(2002:520)就建议改用“补语”来代替“宾语”。可见,胡文从主语、宾语的角度讨论这些特殊的结构,其出发点就已埋下了问题的种子。

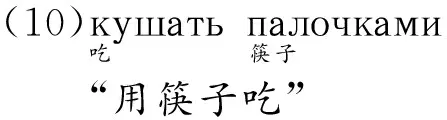

此外,胡文只谈了结构格,而忽略了语义格,是否恰当?事实上,语义格并不需要通过结构(管辖)指派,如上面俄语例句(7)—(10)中的NP所表现的工具格形态就不是通过结构获得的。事实上,许多语言的状语成分会以宾格形式出现,如韩语的期间短语与频率短语(Wechsler & Lee 1996):

(12)中的期间短语与频率短语带有宾格(韩语中的ul常被视作宾格标记),但这个格的指派,与管辖毫无关系,却与情境界定者(situation delimiter)*此指事件动词所指派的特定的题元角色 (Wechsler & Lee 1996:647)。相关(Wechsler & Lee 1996)。也就是说,它们的格指派是通过语义方式完成的。

与此明显不同的是,相应英语中的期间短语与频率短语通常需要通过介词的管辖获得,如下:

(13)a.Jessica Simpson says she cried for five minutes after proposal.

b.I laughed for a long time when Steve....

c.Mr.Li has taught us Chinese for three years.

d.Iranian demonstrators have assaulted for three times the British embassy in Teheran

但是,不能因为有些语言不采用结构格就说这些语言没有“格”——韩语这类的语言便是一个反证——更不能因为汉语中存在(1)—(5)这样的例子,就说汉语是一种非格标语言。

有趣的是,胡文取消了格,却又抛出一个“句位”的概念。是否可行?如果假定句位的观点可取,那么就要设定另一套机制来规定各个动词所在句子的句位,双宾语句就要有3个句位,不及物动词则有一个句位……如此一来,世界的语言就要一分为二,一类语言通过句位安置NP,一类语言通过格位安置NP,两种语言井水不犯河水——这显然与语言共性的追求背道而驰。

前贤们成功的研究已经说明,假定汉语有格不仅不影响我们对以上特殊结构的有效探索,而且还有助于对汉语特殊句式的解释,更有利于对语言共性的探索。

以李亚非先生对VV动结式为例,李先生便是结合题元合并(Higginbotham 1985)与格理论做出了极为完美的解释:

如果[动结式]复合动词充当小句VP的中心语,那么它只会向其NP论元指派两个结构格,主格和宾格。这就意味着这类动词最多能有两个论元接受题元角色的指派。其中一个接受主语位置的格,另一个接受宾语位置的格。因此,如果两个构件语素的题元角色总数一旦超过两个,就必然会导致题元合并现象,从而保证每个题元角色最后都指派给格标论元,以满足题元标准的要求。(Li 1990:184)

再以领主属宾句“王冕死了父亲”为例,学者也多是借助于格理论对其进行解释,如徐杰(1999,2001)、韩景泉(2000)、孙晋文、伍雅清(2003)、刘晓林(2004)、潘海华、韩景泉(2005)、陈宗利、肖德法(2007)、马志刚(2008)等。

或许有人会说,(14)无法用格理论来解释的:

(14)a.他们,我看你,你看我

b.水果,香蕉最好吃

事实上,胡先生之前的文章中已提及一个悬垂话题概念(Pan & Hu 2002,2008),恰恰能解决这一问题(亦见潘海华、韩景泉2005;杨大然2008)。

另外,胡文的个别说法本身似乎没经过严谨的考证,囿于我们见解浅薄,仅列出以下几条:

A.胡文指出:“英、日、韩这3种语言中,不及物动词不能带宾语,所以这几种语言没有(3)这样的句子”(胡建华2007:163)

这一观点本身存在两个问题:一是(3)中动词后的成分本身是不是宾语就值得商榷;再就是,不能因为英、日、韩这3种语言中的不及物动词不能带宾语,就断言这几种语言没有(3)这样的句子。事实却是,日语中恰恰存在一种与“王冕死了父亲”(3b)颇为相似的句子,如(15)所示(引自徐曙、何芳芝2010):*值得注意的是,从语法上来看,日语中“父”的身份是一个施动主体(“に”是一个被动格助词)。但不管怎样,我们不能否认日语中存在类似于(3b)的例子。

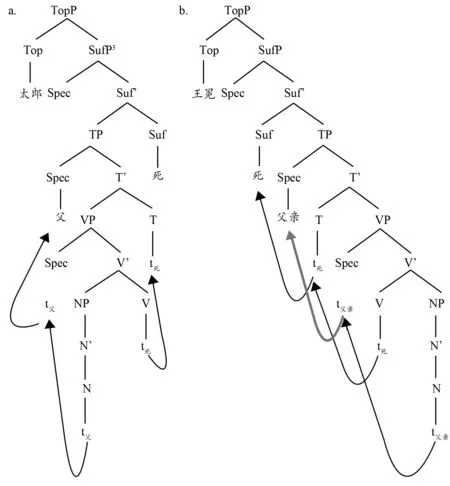

虽然是(15)在表面上与(3b)不同,但生成过程却颇为相似,表面的不同极有可能来自于参数差异。如下(引自庄会彬 未刊稿):

(16)*Top表示话题,Suf表示承受(Suffer)。需要指出的是,庄会彬这里使用的Suf和后面的Foc并没有什么不同。对此,庄会彬的解释是,Suf占据的即是Foc位置,现在用Suf更加贴切。由此可见,日语例句(15)“父”之后的“に”,与其看作是被动标记,倒不如看成是一个承受标记,毕竟日语中被动句的特征就是普遍带有受到伤害或者恩惠的感情色彩。

讨论日语,这类现象按理说不应该忽略。

B.“有格NP通过占据题元位置(θ-position)得到题元标记(θ-marking)”(胡建华2007: 165)。

我们不妨讨论一下例(17):

(17)a.Susan seems to have answered the question.

b.[IP SusaniI [VP seems [IP tito have answered a question]]

严格说来,小句动词的外θ-角色是指派给DP语迹的,但由于根句的主语位置是一个θ’-位置,语迹就把θ-角色输送给它的先行语。这样,语迹与它的先行语构成了移动链(chain)。先行语为链首(head),语迹为链尾(root/tail),这表明θ-标准是一个指派θ-角色给单个单元以及论元链的条件。*应该说,θ-标准是关于链的条件。当然,这里的链指的不仅是移位范畴,还包括非移位的范畴,如例句中的{Susan}、{the question},这种链只含有一个成分,也就是说,它不是移动形成的,我们称之小链(trivial chain),如果一条链所含的成分多于一个,如{Susan, t},即移动形成的链,则为非小链(non-trivial chain)。

C.胡文认为汉语无格的原因可以归咎于汉语中AgrS以及AgrO的缺失。

事实上,Chomsky在提出这一概念时的设想是,这类成分是普遍的,可以用于任何语言。后来Chomsky出于多方面的考虑,最终还是取消了这两个投射。胡文以AgrS、AgrO假说来支持他的汉语无格说,其基础并不够牢靠。

3.几类汉语特殊结构的生成语法解释

事实上,胡文所谈的汉语几类特殊结构,现有的生成语法理论框架实际能够给予较好的解释。而这些解释,都绕不开格位。汉语的格位问题实际上是两个问题:一是汉语是否是一种格标语言。二是汉语中的格如何指派。

3.1 汉语的格位问题

以往的研究表明,汉语是一种格标语言。这一点不仅为生成语法框架内的现代汉语研究所验证,而且也为早期结构主义框架内的汉语研究所察知。不仅现代汉语如此,据研究,上古汉语中甚至可能存在显性的格范畴,如王力(2004:304-305)就指出:“‘吾’和‘我’的分别, 就大多数的情况看来是这样:‘吾’字用于主格和领格,‘我’字用于主格和宾格。当‘我’用于宾格时,‘吾’往往用于主格;当‘吾’用于领格时,‘我’往往用于主格。在任何情况下都不用于动词后的宾格。”例如“今者吾丧我” ( 《庄子·齐物论》),“二三子以我为隐乎” (《论语·述而》)。张世禄(2000:191-192)也指出,“吾”、“我”,“余(予)”、“朕”的用法区别反映了原始汉语的某种格位关系。另外,时兵(2003)曾提出,“于”在上古汉语中是一个格助词。因此,我们不妨先假定汉语是一种格标语言,并在这一基础上讨论汉语的格指派问题(如果这一问题能够顺利解决,再回头讨论汉语动词的题元结构)。

接下来,我们所要面对的首要问题是要解释“写毛笔”结构/句式。实际上,这一现象是由汉语的赋格方式所致。*实际上,黄正德先生曾提出的以下英汉参数差异同样能用来解释这一现象:汉语动词不论类别都可带有一个固有格(可供查核一个名词短语),但英语则一般只有给予类的双宾动词具有固有格。

在讨论汉语的赋格方式之前,我们有必要先了解两个基本术语:结构格(structural Case)与内在格(inherent Case)。根据Chomsky(1986),结构格是指无需涉及题元关系,在S-结构上决定的格,而内在格则是那些涉及题元关系,在D-结构上决定的格。然而,两种格的区别没有因为这一定义区分而泾渭分明,而且在语言事实面前纠缠不清,如(18)中的介词for指派给DPBill的(固有)格,显然是在S-结构上决定的(移位的结果):

(18)a.For Bill to be criticized is surprising.

b.[CPfor [IPBilli] [I’to [VPbe criticized ti]]]] is surprising

另外,还有一种情况是,介词向其宾语指派格,但不指派题元,如(19)中的of:

(19)Mr.Li taught us three years of Chinese.

这种问题的出现,与格的性质并不相关,而与英语的赋格方式有关,英语依赖于结构赋格。

大致说来,语言中存在两种基本的赋格方式:结构赋格(格通过结构(管辖关系)指派)与语义赋格(名词短语通过语义自动获得格)。英语中的格指派主要是依赖于第一种方式,主要通过介词的管辖获得。*应该承认,在当今的口语中,这个介词for经常省略。这或许说明,英语正在走汉语历史上走过的路子——赋格方式的转型。同样是期间短语与频率短语,在韩语中与情境界定者(situation delimiter)*事件动词所指派的特定的题元角色 (Wechsler & Lee 1996:647)。相关,而与管辖毫无关系,如(12)所示(韩语中的ul传统上被视作宾格标记)。也就是说,它们的格指派是通过语义方式完成的(Wechsler & Lee 1996)。*Maling (1989)也曾论证韩语中此类短语从动词那里获得格。但Maling认为这个格是结构格,而事实并非如此,究其根本,它不是在S-结构上(通过管辖关系)指派的。

现在我们再来看汉语期间短语与频率短语的分布。观察(20):

(20)a.张三跑了两个小时。

b.张三跑了两公里。

c.*张三漆了房子两个小时。

d.?张三漆了房子三次。

e.张三(漆房子)漆了两个小时。

f.张三(漆房子)漆了三次。

g.张三漆了两个小时(的)房子。

h.张三漆了三次房子。

上例表明,汉语的期间短语与频率短语必须紧随动词出现,如(20c)—(20f),或者出现在NP的定语位置,如(20g)—(20h)。这表明,汉语的赋格方式,与韩语不同,是结构赋格。

有了以上讨论,“写毛笔”现象已不难解释,我们知道,这里的“毛笔”需要有格才能为题元角色所见,而它获得格的方式不外乎二者:借助于介词或动词的管辖,获得介词或动词所指派的旁格或宾格,分别如(21)、(22)所示:

(21)以毛笔写(字)

(22)用毛笔写(字)*有人可能会说这里的“用”是个介词。即便如此,也丝毫不影响本文的论证。

倘若两者都无法满足,“毛笔”还有另外一种方式获得“格”,即进入动词所管辖的位置,获得动词指派的宾格,成为“代体宾语”(邢福义1991)。如(23)所示:

(23)写毛笔

事实上,汉语中不仅有些“工具”、“处所”短语会以代体宾语的形式出现。在一定条件下,期间短语、频率短语同样会成为代体宾语。譬如:

(24)他吃了三个小时

显然,这里,“三个小时”夺取了动词“吃”指派的宾格,导致其真正的“饭”无法实现。(后者若要实现则只能复制动词,以附加语(adjunct)的形式出现(Huang 1982),即,“他吃饭吃了三个小时”。)

有趣的是,英语中也不乏类似的例子:

(25)a.Mr.Li taught history for three years.

b.Mr.Li taught three years of history.

(26)a.John loaded the hay onto the trunk.

b.John loaded the truck with the hay.

也就是说,(25b)中的期间短语夺去了taught指派的宾格,导致taught的宾语history只好以of结构实现。(26b)中的the trunk本为目标,但它夺取了动词load指派的宾格;load真正的宾语hay则只能以with结构实现。

3.2 汉语的题元合并现象

讨论到这里,问题却是远没有结束,还有一个重要的现象需要解释,那就是,这一结构中的题元角色该如何指派?

在生成语法框架讨论动词的搭配问题,不可避免地要讨论该动词的题元结构,具体包括以下内容(黄正德2007:3)

(27)动词的题元结构:

a.论元数目:动词属于单元、双元或三元述词。

b.语义选择:论元所担任的论旨角色(施事、客体、受事、地点或命题等)。

c.范畴选择:论元所属的语法范畴(名词短语、介词短语、子句等)。

举例来说,“吃”属与二元谓词,它的两个论元必须由DP来担任,分别被指派题元角色施事、受事。如果按照这一标准,很显然,(1)—(3)的论元实现不仅不受动词题元角色选择的限制,而且也不受论元结构的制约。

进一步考察,就会发现,“写毛笔”一词中,为保证每个题元角色最后都指派给格标论元,满足题元标准的要求,可能会发生题元合并现象(Higginbotham 1985),即有两个题元角色指派给“毛笔”,一个是“写”的受事,一个是工具。

假定存在一个“张三写毛笔”的结构,我们知道,这一结构中,至少有3个题元角色需要得到指派,它们分别是,施事、受事、工具。然而,动词“写”只能向其论元指派两个格,主格和宾格。这就意味着,它最多能有两个论元接受题元角色的指派。一个接受主语位置的格,另一个接受宾语位置的格。这时候,为保证每个题元角色最后都指派给格标论元,以满足题元标准的要求,不可避免,要发生题元合并现(Higginbotham 1985;Li 1990)。也就是说,要有两个题元角色指派给“毛笔”,一个是“写”的目标,一个是工具。

仔细观察,就会发现,语言中题元合并和格需求双重作用而导致的宾语,不仅存在代体宾语,还包括大量的真宾语。如下:

(28)a.挖地道

b.挖金子

正如邢福义先生所指出,这类宾语并非动词“挖”所作用的对象,而是其目标。也就是说,这里的“地道”、“金子”可能都获得两个题元角色,分别为“受事”、“目标”,从而满足题元标准的要求(参见庄会彬2014)。

3.3 论元结构改变的现象

至于“那瓶酒喝醉了老王”这样的句子,黄正德(Huang 1988)已在生成语法理论的框架下做了较好的解释。黄先生认为,“喝”与“醉”结合而成动结式,会产生致使义,从而导致其论元结构的改变,能够携带两个论元,即致使者(Causer)与受致者(Causee)。然而,“喝醉”这一结构中,至少有3个题元角色需要得到指派,它们分别是“喝”的施事、受事与“醉”的经历者。这时,不可避免,会发生题元合并。对此,李亚非先生(Li 1990:184)认为与格指派的关系密切:

如果[动结式]复合动词充当小句VP的中心语,那么它只会向其NP论元指派两个结构格,主格和宾格。这就意味着这类动词最多能有两个论元接受题元角色的指派。其中一个接受主语位置的格,另一个接受宾语位置的格。因此,如果两个构件语素的题元角色总数一旦超过两个,就必然会导致题元合并现象,从而保证每个题元角色最后都指派给格标论元,以满足题元标准的要求。

也就是说,动结式最多能有两个论元接受题元角色的指派。一个接受主语位置的格,另一个接受宾语位置的格。这时候,为保证每个题元角色最后都指派给格标论元,以满足题元标准的要求,不可避免,要发生题元合并现(Higginbotham 1985; Li 1990)。也就是说,要有两个题元角色指派给“老王”,一个是“喝”的施事,一个是“醉”的经历者。

3.4 焦点结构现象

“王冕死了父亲”这一句式,前贤有过大量的讨论(徐杰1999,2001;韩景泉2000;逯艳若2002;孙晋文、伍雅清2003;潘海华、韩景泉2005;安丰存2007;杨大然2008;马志刚2008;胡建华2008;刘探宙2009;庄会彬2013等)。

前贤们在动词的性质、领有名词的来源、题元结构、赋格问题等方面做了深入的探讨。其中,格的指派问题成了最让前贤们纠结的问题之一。譬如,徐杰(1999,2001)认为领有名词获得的是主格,而隶属名词在原位得到部分格;韩景泉(2000)提出了“格传递”的分析模式。孙晋文、伍雅清(2003)设计了两步推导,以解决动词前后两个名词的格问题。刘晓林(2004)坚持不及物动词也可以赋宾格。潘海华、韩景泉(2005)提出,动词之后的论元可以将空主语位置的主格继承过来。陈宗利、肖德法(2007)认为领有名词与领属短语都带有主格。马志刚(2008)则指出“王冕”是一个无格论元。或许,也正是这类问题的纠结,使得“格”问题在汉语里扑朔迷离,难以捉摸。而根据庄会彬(2013),这一现象完全可以避开“格”的纠缠,而认为它是话题化与焦点化双重作用的结果。

首先,“王冕”一词应该位于Spec,TopP位置。之所以这样处理,有两个根据:一、汉语是一种话题突显(topic-prominent)的语言(Li & Thompson 1976),也就是说,汉语句子的第一个成分更多地应看作话题;二、以往的研究也表明,“王冕”的悬垂话题地位(Pan & Hu 2002,2008;潘海华、韩景泉2005;杨大然2008);赵元任先生早已指出:“汉语句子中主语与谓语的语法意义与其说是动作者及其动作倒不如说是话题及其说明”(Chao 1968:69),也就是说,“汉语的主语其实就是话题”(沈家煊2013)。*值得一提的是,悬垂话题的出现不需要格。

“王冕死了父亲”句式中“父亲”的由来就只存在两种可能:第一种,把“父亲”视作主语,源自Spec,VP位置,如(29)所示;第二种,“父亲”源自动词“死”的补足语位置(如果认可“死”是一个非宾格动词的话),如(30)所示。

(29)[TopP王冕 [FocP[Foc’[TP[VP父亲 [V’死了]]]]]]*“死了”的形成问题,在GB理论框架内曾颇有争议,有的学者认为汉语是一种体降落的语言(Asp-lowering)(Cheng & Li 1991);有的学者则将其处理为动词提升(V-raising)(胡建华 2008)。这一争执在最简方案中已不存在,因为动词从词库一出来便已经“羽翼丰满”(full-fledged)了。

(30)[TopP王冕 [FocP[Foc’[TP[VP[V’死了 父亲]]]]]]

无论“父亲”的基础生成(base-generated)位置如何,“王冕死了父亲”句式都可以分两步推导出来:

先是出于格的需要,“父亲”移到主语位置(Spec,TP):

(31)[TopP王冕 [FocP[Foc’[TP父亲 [VPt父亲[V’死了]]]]]]

(32)[TopP王冕 [FocP[Foc’[TP父亲 [VP[V’死了t父亲]]]]]]

接着,“死了”经过焦点化操作(或者说出于特征核查的要求),提升到了Foc0位置上,即“父亲”之上。如下(其中,〈33〉是在〈29〉的基础上推导而来,〈34〉是在〈30〉的基础上推导而来):

这时,“父亲”成为Foc0位置动词的唯一补语,并被恰当地指派[+Foc]特征。当然,如果Spec,FocP不带有[+Foc]强特征,VP“死了”无需通过移位来进行特征核查,留在原位,所生成的表面词序是“王冕父亲死了”。

可见,例(1)—(3)所给出的几种汉语特殊结构,都能在生成语法的理论框架内做出很好的解释。如果说,为解释这些看似特殊现象而将语言一分为二地划分为格标语言和非格标语言,这是完全没有必要的。

4.结语

从以上讨论不难看出,胡文仅靠对有限的4种语言进行观察,便抛出格标语言与非格标语言的区分。这一提法尚可商榷。事实上,胡文所赖以提出假设的汉语事实,完全可以在生成语法既有的理论框架内得以解释:“写毛笔”现象实为格需求与题元合并双重作用的结果,“那瓶酒喝醉了老王”现象是题元结构改变与格指派双重作用的结果,“王冕死了父亲”则是一种汉语的焦点结构现象。因此,没有必要为它们特设格标语言与非格标语言之分野。就目前来说,我们掌握的材料还不够多,对各种语言的情况了解还不透彻,现在就说汉语是一种非格标语言还为时尚早。即便是真的有必要区分格标与非格标语言,我们也应该经过大量论证和跨语言的大规模调查之后,再下结论也不迟。

Berlin, B.& P.Kay.1969.BasicColorTerms[M].Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Chao, Y.R.1968.AGrammarofSpokenChinese[M].Berkeley: University of California Press.

Cheng, L.L.S.& Y.Li.1991.Double negation in Chinese and multi projections[R].Paper presented at the 3rdNorth America Conference on Chinese Linguistics.Cornell University.

Chomsky, N.1986.KnowledgeofLanguage:ItsNature,OriginandUse[M].New York: Praeger.

Dryer, M.S.1992.The Greenbergian word order correlations [J].Language68(1): 43-80.

Dryer, M.S.2003.Word order in Sino-Tibetan languages from a typological and geographical perspective [A].G.Thurgood & R.LaPolla (eds.).TheSino-Tibetanlanguages[C].London/New York: Routledge.43-56.

Greenberg, J.1963.Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements [A].J.H.Greenberg (ed.).UniversalsofLanguage[C].Cambridge: The MIT Press.73-113.

Hawkins, J.A.1983.WordOrderUniversals[M].New York: Academic Press.

Higginbotham, J.1985.On semantics [J].LinguisticInquiry16(4): 547-593.

Huang, C.T.J.1982.LogicalRelationsinChineseandtheTheoryofGrammar[D].Ph.D.dissertation.Massachusetts Institute of Technology.

Huang, C.T.J.1988.WoPaoDeKuaiand Chinese phrase structure [J].Language64(2): 274-311.

Keenan, E.& B.Comrie.1977.Noun phrase accessibility and universal grammar [J].LinguisticInquiry(8): 63-99.

Li, C.N.& S.A.Thompson.1976.Subject and topic: A new typology of language [A].C.N.Li (ed.).SubjectandTopic[C].London/New York: Academic Press.457-489.

Li, Y.1990.On V-V compounds in Chinese [J].NaturalLanguage&LinguisticTheory(9): 177-207.

Maling, J.1989.Adverbials and structural case in Korean [J].HarvardStudiesinKoreanLinguistics(3): 297-308.

Pan, H.& J.Hu.2002.Representing topic-comment structure in Chinese [R].Paper presented at the 16thPacific-Asia Conference on Language, Information and Computation, eju, Korea, 31 January - 2 February.

Pan, H.& J.Hu.2008.A semantic-pragmatic interface account of (dangling)topics in Mandarin Chinese [J].JournalofPragmatics(11): 1966-1981.

Rijkhoff, J.2002.When can a language have adjectives? A implicational universal [A].P.A.Vogel & B.Comorie (eds.).ApprochestotheTypologyofWordClasses[C].Berlin: Monton de Gruyter.217-257.

Rizzi, L.1997.The fine structure of the left periphery [A].L.Haegeman (ed.).ElementsofGrammar[C].Dordrecht: Kluwer.281-337.

Rizzi, L.2001.On the position “int(errogative)” in the left periphery of the clause [A].G.Cinque & G.Salvi (eds.).CurrentIssueinItalianSyntax[C].Amsterdam: Elsevier.287-296.

Rizzi, L.2003.Locality and left periphery [A].A.Belletti (ed.).StructuresandBeyond:TheCartographyofSyntacticStructures(Vol.2)[C].Oxford: Oxford University Press.223-251.

Siewierska, A.2004.Person[M].Cambridge: Cambridge University Press.

Wechsler, S.& Y.S.Lee.1996.The domain of direct case assignment [J].NaturalLanguage&LinguisticTheory(14): 629-664.

Zhuang, H.2012.Syntax-SemanticsMismatches:TheCaseofFakeAttributivesinChinese[D].Ph.D.dissertation.Shandong University.

安丰存.2007.题元角色理论与领有名词提升移位[J].解放军外国语学院学报 (5): 11-16.

陈宗利,肖德法.2007.“领主属宾句”的生成句法分析[J].外语与外语教学 (8): 9-12.

韩景泉.2000.领有名词提升移位与格理论[J].现代外语 (3): 261-272.

胡建华.2007.题元、论元和语法功能项——格标效应与语言差异[J].外语教学与研究 (3): 163-168.

胡建华.2008.现代汉语不及物动词的论元和宾语——从抽象动词“有”到句法-信息结构接口[J].中国语文 (5): 396-409.

黄正德.2007.汉语动词的题元结构与其句法表现[J].语言科学 (4): 3-21.

刘探宙.2009.一元非作格动词带宾语现象[J].中国语文 (2): 110-119.

刘晓林.2004.也谈不及物动词带宾语的问题[J].外国语 (1): 33-39.

陆丙甫,罗天华.2009.中国境内的双及物结构语序[J].汉藏语学报 (3):56-70.

逯艳若.2002.领主属宾语分裂移位句的语义、句法及语用分析[J].暨南大学华文学院学报 (2): 53-58.

吕叔湘.2002.吕叔湘全集 (第二卷)[C].沈阳: 辽宁教育出版社.

马志刚.2008.局部非对称成分统制结构、题元角色和领主属宾句的跨语言差异[J].语言科学 (5): 492-501.

潘海华,韩景泉.2005.显性非宾格结构的句法研究[J].语言研究 (3): 1-13.

沈家煊.2013.“名动包含”的论证和好处[R].第一届全国语言学暑期高级讲习班讲稿.中国人民大学,2013年8月13日.

时 兵.2003.也论介词“于”的起源和发展[J].中国语文 (4): 343-347.

孙晋文,伍雅清.2003.再论“领有名词提升移位”[J].语言科学 (6): 46-52.

唐正大.2006.与关系从句有关的三条语序类型原则[J].中国语文 (5): 409-422.

王 力.2004.汉语史稿[M].北京: 中华书局.

邢福义.1991.汉语里宾语代入现象之观察[J].世界汉语教学 (2): 76-84.

徐 杰.1999.两种保留宾语句式及相关句法理论问题[J].当代语言学 (1): 16-29.

徐 杰.2001.普遍语法原则和汉语语法现象[M].北京: 北京大学出版社.

杨大然.2008.领有名词短语分裂与汉语话题结构[J].解放军外国语学院学报 (3): 17-23.

张世禄.2000.古代汉语教程[M].上海: 复旦大学出版社.

庄会彬.2013.“王冕死了父亲”句式的CP分裂假说解释[J].外国语言文学 (3): 242-250.

庄会彬.2014.代体宾语的句法语义允准问题[J].澳门语言学刊 (2): 116-128.

(责任编辑 杨朝军)

通讯地址: 475001 河南省开封市 河南大学外语学院(张)

221116 江苏省徐州市 中国矿业大学外国语言文化学院(马)

致 谢: 本研究的开展,得到了国家留学基金委的资金支持(CSC NO.201507900004)以及河南大学王志坚老师、冯君亚老师、何晓芳老师、中国社会科学院刘娜博士等的帮助。文稿付梓之际,本文责任编辑杨朝军教授又提出了诸多宝贵意见。一并敬致谢忱。所余讹误,概由作者负责。

H043

A

2095-5723(2015)03-0032-09

本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“句法-语义错配——汉语伪定语现象研究”(14YJC740115)的阶段性成果之一。

2015-04-17