校园,何故成为开发者争夺重点?

俗话说有人的地方就有故事,校园是年青人的故事,也是创业者的故事。工具类、社交类、游戏娱乐类和餐饮服务类等各类应用在校园内遍地开花,一方面得益于几千万年轻互联网用户,另一方面则利用了在校大学生的传播力和辐射力。

去年,一款“国内最大的大学生泡妞平台”《超级课程表》刷爆朋友圈,这款内置点名神器、翘课等社交功能的APP在2012年7月就获得创新谷第一笔天使投资,6个月后又拿到奇虎360的第二笔天使投资。2013年6月,《超级课程表》以200万的用户数获得红杉资本千万元人民币级别的A轮投资。而在去年,余佳文又宣称获得阿里巴巴(以下简称“阿里”)领投的数千万美元B轮融资。

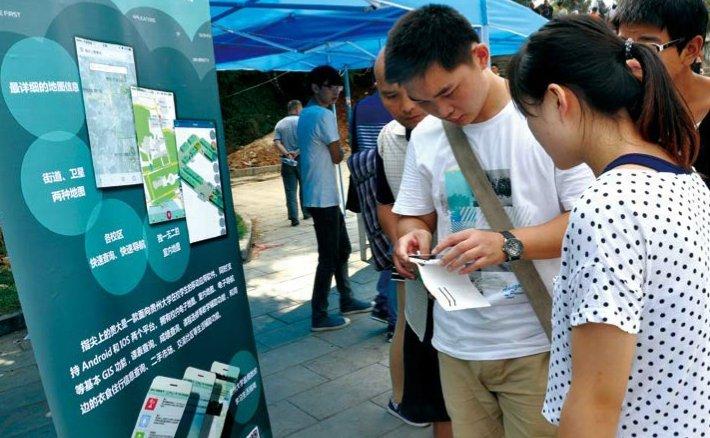

不管这些数据真实与否,可以肯定的是阿里和红杉这样的资本巨头已然盯上校园市场并开始开疆扩土。与《超级课程表》类似的《课程格子》也早已获得创新工场和IVP的百万元人民币天使投资。随着对市场的深入,工具类APP未来盈利也逐渐清晰—融合分期付款购物、试水O2O、接入游戏平台甚至粗暴植入广告等都是水到渠成的事儿。这也在暗示着与校园生活相关的服务,如教务通知、选课和图书馆图书查询等也存在很大商机。

工具类APP受巨头追捧的同时,社交类产品也没闲着。荷尔蒙经济是社交产品发展的永恒驱动力,从“摇一摇”的《微信》,“看附近”的《陌陌》,再到《师兄帮帮忙》、《11点11分》和tataUFO等,学生都是核心用户。

2011年“光棍节”,尚处于雏形阶段的《师兄帮帮忙》网站刚在公测时迅速蹿红,2013年初已面向全国100所重点高校开放,累计用户120万。同样作为校园交友的《11点11分》在上线数月的时间里便累积了数十万用户,其用户日活跃率保持在20%。工具出身的《课程格子》,也欲发展社交和服务,打造校园版58同城。同样,阿里系老兵狄玮杰创建的分时社交“黑白校园”,这个半匿名,主打图文信息流的移动论坛,白天吐槽、晒照、二手交易、聊学习和工作等“正经”话题。而到了晚上,用户随机分配ID,身份转入完全匿名,上线后便获得学生热捧。师兄师妹,男神女神在线上线下之间,虚拟现实之中,拉开了校园社交的新产品链。这也刚好借机人人网退潮,新主流社交平台尚未崛起的社交空白期,社交创业热情暗潮涌动,空间巨大。

而作为成熟的餐饮市场,校园外卖市场也成为热点,甚至一枝独秀,引领O2O创业大潮。学生是除了白领之外的最大外卖消费群体,校园自然成为外卖平台寸土必争的战场。《饿了么》在获得大众点评8 000万美元的D轮融资后,加速扩张,由原先的16个覆盖城市扩充到150多个。作为大众点评的对手,美团的外卖业务也已覆盖全国百余城市和高校。为加速抢夺大学校园外卖市场,《饿了么》和《美团》通过基层员工发传单来拉客户,去年被曝出发生多起冲突。

此外,深耕白领市场的“黑马”《外卖超人》也开始发力校园市场,据说2015年其团队规模将扩至300人。尽管校园学生市场客单价低,利润率低,但高校区拥有优质的目标消费群和巨大的潜在市场,巨头自然不肯放过。

如此激烈争夺、殚精竭虑,无论哪个细分行业,不管何种进入方式,创业者们无非是死盯着这群学生,校园就是创业者的优质市场。

为什么会是天生的?因为他们对新鲜事物接受能力强。在校大学生普遍追求个性,喜欢跟风,对新生事物不排斥,并且愿意尝试。喜欢潮流,同时具有很强的分享意识,同时他们的热情容易被激发,容易产生随机消费甚至冲动性消费。

大学生并没有形成完整的稳定的消费观念,自控能力也不强,多数消费是由媒体宣传诱导或身边同学影响而产生的。他们的消费可比喻为潮汐消费现象—一个新事物、新品牌在某个大学生市场中获得高度一致的群体认同感,在某一个节点呈现突然的高峰。比如,开学季智能手机潮和暑期游戏潮,以及开学时课程APP下载量飙升等。

因为智能手机的普及,大学生不但使用手机刷微博、看视频、看电子书、听音乐和玩游戏,就连学习时,也拿它来查资料,做练习。他们比其他人群更加了解手机厂商的动态,知道市场最新出现了哪些设备,他们无论在路上还是课上,都低着头看手机,不再依靠电视、广播和报纸了解时事新闻。他们一般没有固定收入,缺钱但有时间,对品牌的消费欲高,但对价格敏感,喜欢团购,拼单AA制等活动是他们的最爱。

他们也就是未来的主流消费群体—大学生。目前,他们尚处于消费的初始阶段,处于价值观和品牌观念形成的阶段,也就是品牌忠诚形成、固化的关键期。同时,他们所具有的相对较高的学历和综合能力使得他们将成为未来高收入人群。创业者也都纷纷发现,应该抓住大学生市场,利用大学生特定消费或应用场景,解决大学生刚性需求,在高频且普遍消费的使用惯性下培养用户忠诚度,实现快速切入市场形成入口。

除了优质的消费群体—大学生之外,消费环境—校园,也是创业者进入校园市场另一个重要的原因。

校园拥有人员密集和人数庞大的特性,据相关数据显示,2014年高校毕业生人数达727万,按此推算,目前高校学生在2 500万人左右。如此庞大的数量,其实代表着背后更加庞大的市场。而人员密集有利于快速截取用户,获得先发优势,形成捆绑效应。在每位创业者眼里,每个大学校园市场,都是一块让他们垂涎欲滴的“肥肉”。

另外,校园相对来说是一个比较闭塞的环境,学生的消费都在这个封闭的市场环境展现。他们的生活范围较为固定,在以兴趣为纽带的小圈子里。再加上他们乐于口碑相传,校园流量的变现能力巨大。作为最大的时尚化群体,学生频繁使用网络社交工具,让创业开发者更易开展营销活动,且成本低廉,信息传达迅速直接。其实,在大多创业者眼里校园市场虽是块诱人的“肥肉”,但也是一块难啃的骨头。就目前来说,各种APP在校园市场已呈泛滥之势,巨头们通过各种融资积极进入校园市场,但在校园社交、就业招聘、游戏、外卖和O2O旅游等行业中,都还没出现完全称得上“龙头”的产品。

可以预见的是,创业者和巨头们都期待自己的产品成为校园市场中的翘楚,并会为此引发激烈竞争。疯狂融资过后,拿着钱的创业者们就要开展新一轮的“大战”。