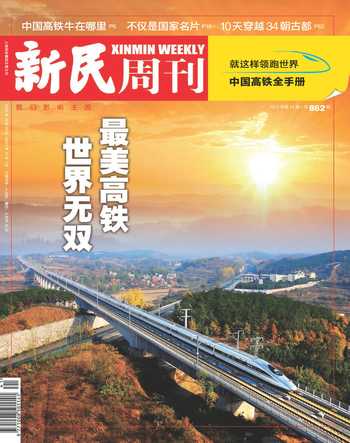

哈大高铁:为中国高铁代言

2012年12月3日,哈大高铁运行的CRH380B高寒动车组以200公里时速飞驰沈。

2012年12月1日,哈大高铁正式开通营运,它是我国在高寒地区修建的首条、也是世界上第一条新建高寒高速铁路,全长921公里,设计时速350公里,沿途共设23个站,经过10个城市,东三省的主要城市自此连为一线,每年新增货运能力数千万吨,大大缓解了哈大线运输紧张局面。

哈大高铁是中国高铁最先进技术的集大成者,它的建成运营成为中国向俄罗斯等高寒地区国家输出“中国高铁”的最有力说明。

哈大高铁设计施工难度巨大,沿线冬季极端最低温度零下40℃左右,最大积雪厚度30厘米,沿线土壤最大冻结深度达205厘米,让我们来看看是如何克服高寒带来的设备、技术问题的。

铁路如何突破高寒难题

毫无疑问,突破严寒束缚是哈大高铁最重要的环节。沈阳铁路局的相关工作人员介绍,作为我国目前在高纬度严寒地区设计建设的标准最高的一条高速铁路,也是世界上首条高寒地区建成运营的高速铁路,哈大铁路突破了防冻胀路基、接触网融冰、道岔融雪装置等业界公认的三大技术难题。

技术人员先后完成了高寒地区冬季冻土路基与涵洞防冻胀技术研究、高寒地区无砟轨道关键技术研究、接触网融冰及道岔融雪等多项课题研究,为国内高寒地区高速铁路设计提供了技术支持。

东北地区由于冬夏季温差巨大,容易出现冻土路基膨胀,这种现象就叫做冻胀。对此,哈大高速铁路围绕冻胀发生的三个要素:温度、水分及土壤,实施多种路基与涵洞的防冻胀技术。例如,设置防冻层、隔断层、防冻胀护道、支挡结构物,在路基冻结深度范围内填筑非冻胀性填料。核心思想是控制路基中水的含量,让水分冬天一冻,刚好把路基中的缝隙填满,不会过度膨胀,这样路基就不会随着天气变化出现冻胀循环。

在防冻胀技术方面,青藏铁路的经验也十分值得借鉴。例如,青藏铁路路基两旁埋设了高效导热的热棒、热桩,可以将热量导出。在路基中铺设的通风管,可使土体温度明显降低,在通风管的一端安装自动温控风门,当温度较高时,风门会自动关闭,温度较低时,风门自动打开,这样可以避免夏季热量进入通风管。在路基顶部和路基边坡铺设遮阳棚、遮阳板,可以有效地减少太阳辐射,降低地表温度。不过,这些设备整体实施的成本也比较大。

实事求是地讲,在冻土区和季节性冻土区修筑铁路面临的挑战实在是太过巨大,即便采取诸多防冻胀技术,但也可能无法完全杜绝冻胀所遗留下来的问题。建成于20世纪70年代苏联时期的第二条西伯利亚铁路在1994年的时候被发现线路病害率达27.5%,而运营近百年的第一条西伯利亚铁路在1996年接受调查的时候线路病害率为45%。

当然还有一种办法,就是架桥,在桥上铺架铁轨,但是架桥造价太高,在俄罗斯的高寒铁路施工中可能不会被广泛应用。不过在全长921公里的哈大高铁中,有2/3以上路段在高架桥上。

哈大高铁建设中,在世界上首次实现了高寒地区高速铁路采用多种结构形式的无砟轨道。所谓无砟轨道,就是用混凝土、沥青混合料等整体基础取代散粒碎石道床的轨道结构,其轨枕本身是混凝土浇筑而成,路基也不用碎石,钢轨、轨枕直接铺在混凝土路基上。

无砟轨道是当今世界先进的轨道技术,由于地处东北严寒地区,冰冻期长、温差大,轨道结构及部件的耐久性较为突出。为了解决严寒地区特殊恶劣的气候条件下无砟轨道设计中存在的关键技术难题,技术人员在铁道部科技司主持下开展了《严寒地区无砟轨道关键技术》等重大课题的试验研究,内容涉及严寒地区轨道结构选型研究、无砟轨道选型研究及结构设计、多种类型砂浆调整层、不同施工工艺的轨道板试铺试验研究,确定了哈大高铁合理的轨道结构型式、结构设计参数、验证了无砟轨道结构及关键部件对严寒气候条件适应性,为无砟道结构大规模应用提供了科学数据和技术支持。

以道岔融雪为例,大连至哈尔滨全线最大积雪厚度在17至30厘米间,由于风向和风速问题,沿线还存在产生风吹雪灾的可能。积雪融化时间长,道岔易受雪埋,冬季道岔积雪清扫问题比较突出。如果道岔尖轨与基本轨间积雪不及时清扫,道岔动作时将会使积雪挤压成冰状,可能造成尖轨不密贴,使列车进路受到影响。

为了保证高速行车安全畅通,必须保证道岔尖轨与基本轨间处于无雪无冰状态,道岔转动灵活,尖轨与基本轨保持密贴,沿线各车站(场)、线路所、动车所共计27个车站(场、所)必须全部设置道岔融雪装置。

道岔融雪简单说来就是为道岔加热,装置由室内室外两部分组成。主要设备有专门为道岔转辙部位、可动心和道岔外锁闭部位配置的道岔融雪加热元件,车站(场、所)咽喉区设置融雪控制柜、隔离变压器、轨温传感器、雨雪传感器等设备和传输电缆、控制电缆,采用具有客运运用经验的电加热方式,主要部件采用国产化产品。

调度中心和各车站装有远程和车站两级控制的终端设备。既可以自动启动,也可以手动操作。由于极端温度下的耗电量大,设计采用了专用动力变压器为融雪装置独立供电。哈大高铁采用了分咽喉分散供电的方式,大大减少了电能传输过程中的损耗。该系统设备参考哈尔滨枢纽融雪系统试验站试验验证结论,在传统电加热方式基础上合理配置了加热功率,使系统运用更加可靠。

哈大高速铁路地处我国东北,冬季寒冷多雾雪。在白天,由于列车运行接触导线有电流通过时不易结冰,但到了夜间,高铁线路需综合维修,没有列车运行,这时接触网容易出现覆冰,进而影响接触导线寿命,严重时造成接触网系统破坏,引起列车晚点和失去动力。为了解决接触网覆冰造成的供电故障和除冰难题,技术人员开展了哈大高铁专线接触网融冰技术研究,对接触网覆、融冰机理进行了深入的理论研究和现场试验验证,取得了融冰电流、时间与环境温度、风速等因素的相关经验公式、导线临界融冰电流曲线、导线安全性校验方法等一系列成果。在此基础上,他们提出了适应各种环境,并且不影响动车运行的交流融冰方案和接触网覆冰在线监测系统方案。

同时他们还研讨了接触网覆冰情况的在线监测,使运营管理人员在室内即可了解现场的覆冰情况。该系统通过在线监测装置、通信设备、覆冰在线监测主机等将接触网的图像、环境温度湿度、风速、风向、导线温度等数据上传至覆冰在线监测系统,监测软件系统则运用视频能分析技术、覆冰厚度经验公式等分析得出接触网的覆冰情况,分析得出融冰电流和融冰时间,为接触网融冰提供重要参考,便于管理人员及时采取融冰、除冰措施,为铁路安全运行提供保障。

有了相关的技术支持,还需要架设接触网导线,将电力输送给动车组列车,提供牵引动力的“导体”。而架设接触线则是哈大高铁电力工程建设的关键步骤之一。工程要求精度非常高,例如接触线每米自身平直度误差要控制在0.1毫米范围内。工程人员经过多次技术攻关,终于达到了平直度仅为0.02毫米的精确度。

耐寒神车CRH380B

即使行驶在零下近40摄氏度的低温环境下,车辆安全依然能够安全运营,车厢内更是温度宜人。完全满足这样的需求的正是CRH380B型高寒动车组这样的耐寒神车。作为目前世界上适用于零下40℃高寒地区运营速度最高的动车组,研发团队在调查分析了哈大高铁沿线近30年的气象记录,发现这一地区的最低气温纪录是零下37.3℃,于是决定将动车组的适应最低气温锁定在零下40℃。

为了能在零下40℃至零上40℃的环境中运行,也为了阻拦风雪攻入车下设备舱造成车辆故障,CRH380B型高寒动车组用特殊材料设计了具备自然通风功能的封闭型防雪设备舱,即使车外暴雪肆虐,车内一直保持着人体最佳适应的22摄氏度。

列车从冰冻环境瞬时进入湿热环境的时候,暖湿气流与低温车体相遇,车体设备以及管路之间会产生冷凝水,可能导致电气原件发生短路或损坏。为了解决这个问题,CRH380B型高寒动车组在车体、设备舱、管理系统上采用多项冷凝水防护和处理技术,使得冷凝水能及时排掉,成功跳出“冷凝水陷阱”。

2012年12月3日,东北地区开始新一轮强降雪,新开通的哈大高铁迎来了暴风雪的首次“实战考验”。

CRH380B型高寒动车组还设计有门廊加热系统、司机室挡风玻璃加热系统、净污水管路伴热系统,在卫生间更增加收集洗手盆排水的灰水箱,灰水最终收集到车下污物箱中,避免直接排到车外。

用高寒动车组的制造企业——中国北车长客股份公司设计团队的话来介绍:“它能将列车飞奔刮起的凛冽狂风和漫天飞舞的暴雪拦截在车外,能让车内乘客在温暖舒适的室内,通过‘减速’玻璃欣赏窗外的雪域风光,能够阻止列车中的洗手池、厕所等用水凝结成冰,确保列车高速运行时材料、结构、控制系统均充分适应极度低温环境。”

为了达到防寒防冻的目的,哈大高铁车厢进行了全方位的防寒隔热优化——车厢地板增加6毫米的纳能材料;卫生间地板和电气柜下增加防寒材料;车厢内各部件与车体连接处采用隔断热桥结构……

通过这些改造,CRH380B型高寒动车组在高寒的环境中运行,不必增加采暖功率就能提供近22摄氏度的车内温度,保证旅客在冬季的最佳舒适性。

实际上,针对高寒地区特殊环境,原铁道部专题组织了22项科研课题,解决了路基“冻胀”控制技术难题。研制了适应低温运营环境的高寒动车组,掌握了牵引供电、通信信号等设备低温适应性技术,形成了高寒地区高速铁路成套技术。

“相关技术都经过了试验验证和运行试验,在运行试验期间动车组最高试验时速达到385公里。哈大高铁的建成通车,标志着我国已经掌握了在高寒地区修建高速铁路的技术。” 铁道部科学技术司司长周黎表示。

从“哈大”到走出国门

2014年10月14日,李克强总理与梅德韦杰夫共同参观“开放式创新”莫斯科国际创新发展论坛展览。在中国自主研发的新一代高速动车组展台前,梅德韦杰夫询问这种高铁是否能在高寒地区运行?李克强总理自豪地说,中国高铁拥有在高寒地区运行的丰富经验,技术有保障,完全能在俄罗斯西伯利亚的荒野上生存下来。

总理这样说自然是有底气的。自从2012年12月1日开通哈大高铁以来,在这条自然环境恶劣的线路上,哈大高铁已经安全运营了将近3年时间。哈大高铁按照冬、夏季两个列车运行模式,分别按时速200公里和300公里两个速度等级开行列车,从哈尔滨到大连的旅途时间从过去的13个小时缩短到3个小时。

高寒动车CRH380B型。

而世界上首条全线位于高寒地区的高铁线路齐哈客运专线也于今年8月正式通车运营。动车驶出哈尔滨北站后仅仅3分钟,时速就提升至240多公里,运行80分钟后抵达齐齐哈尔南站,比以往的火车运行时间缩短了一半多。

由此看来,哈大铁路实在是杠杠滴,中俄高铁合作空间到底有多大呢?

俄罗斯存在着高铁市场的刚性需求,根据俄罗斯2030年前铁路交通发展战略,俄罗斯有意建设2万公里新铁路,其中包括5000公里高速铁路。然而,目前俄罗斯运行的高速铁路仅有一条为2014索契奥运会修建的连接奥运雪山馆和奥运主场馆的索契高速铁路,全长163公里,运行时速仅为180公里。另外,俄罗斯还有三条正在运行的动车线路:莫斯科到圣彼得堡、圣彼得堡到芬兰赫尔辛基、莫斯科到下诺夫哥罗德,不过这三条线路是在既有铁路上改造而成,因此算不上严格意义上的高寒高铁。以其中运行速度最高的莫斯科到圣彼得堡的“游隼号”(由德国西门子制造,仅可在俄罗斯的宽轨轨距中运行,适用于当地特殊的气候条件)为例,“游隼号”以250公里的最高时速运行的持续时间不到20分钟,很难称得上是一条高铁线路。

俄罗斯目前规划中的高铁项目主要包括:莫斯科—圣彼得堡高铁项目(高铁1号线),线路全长为658公里,设计时速为400公里,预计2018年前建成;还有一条是莫斯科—叶卡捷琳堡高铁项目(高铁2号线)。“莫斯科—喀山高铁”是俄罗斯2008年11月颁布的《2030年运输发展战略规划》的组成部分,未来将延伸至叶卡捷琳堡。项目总里程770公里,最高设计时速400公里,轨距为1520毫米。铁路建成后,莫斯科—喀山间列车运行时间将从现在的14小时压缩至3.5小时。

2015年6月18日,张高丽副总理与俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫共同见证了《莫斯科至喀山高铁项目勘察设计合同》的签署,为中俄加强经济合作注入的一剂强心剂。莫斯科至喀山高铁项目也成为中国高铁走出国门的第一单,标志着中俄在共建丝绸之路经济带的实践中迈出了具有深远意义的一步。

据测算,莫斯科—喀山高铁项目,不含增值税项目造价高达10683亿卢布(213亿美元)。中国将提供部分融资。未来规划中,莫斯科—喀山高铁还将从喀山出发,向东到叶卡捷琳堡,而后经过阿斯塔纳,直至中国新疆乌鲁木齐,从而连接上兰新客专、宝兰客专、西宝客专后融入中国“四纵四横”高速铁路网络,再通过郑徐、京沪、京广、沪汉蓉、哈大等高铁,直达中国的北京、上海、广州、成都、哈尔滨等重要城市。从莫斯科往西未来还可以通过莫斯科—圣彼得堡高铁、圣彼得堡—赫尔辛基等线路到达欧洲大陆。

新丝绸之路经济带从东边通过中国联着亚太经济圈,西边通过俄罗斯联着欧洲经济圈,被认为是“世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊”。莫斯科—喀山高铁将为沿线国家和新丝绸之路经济带辐射地区的经济贸易交流提供一条便捷的大通道,对于改善沿线交通基础设施,扩大中俄经贸合作等具有重要意义。

除此之外,高铁沿线经过的莫斯科、弗拉基米尔、下诺夫哥罗德、切博克萨雷和喀山等重要城市,有克里姆林宫、莫斯科红场等众多自然和人文景观,将形成极具魅力的黄金旅游带,有利于整合区域旅游资源,加快沿线旅游业的发展。据预测,2020年总客运量将达到1050万人次。

在莫斯科—喀山高铁展现出迷人前景之前,通往中、朝、俄边境,被誉为“东北最美高铁”的吉(林)图(们)珲(春)高铁也已于9月20日正式开通运行,这意味着中国首条通往俄罗斯和朝鲜边境的高铁全线贯通。 按照现有的铁路运行图,吉图珲高铁已与哈大高铁、盘营高铁、沈丹客专和丹大快速铁路等共同构成东北地区铁路快速客运网。同时,它也是少有的直通中国边境地区的高铁,这条线路向东可以与朝鲜罗津港、俄罗斯符拉迪沃斯托克自由港相连,向西可以与蒙古国乔巴山、俄罗斯相连,从而构建成为新的欧亚大陆桥。

中国在哈大高铁上的技术突破,无疑将助推中国高铁走进包括俄罗斯在内的高寒地区的市场,为这一地区的发展注入新的动力。