最文艺的车站 浦口火车站

钱亦蕉

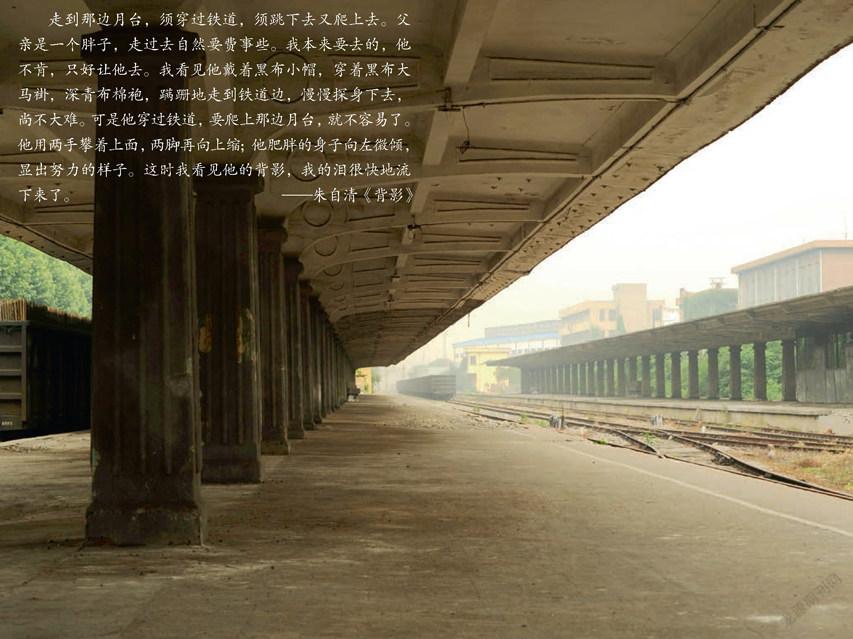

现代文学家朱自清的《背影》是耳熟能详的名篇,“父亲”爬上的那月台,穿过的那铁道,就在南京浦口火车站。这个火车站,在现代文学以及现代历史中都留下了深深的印迹。

历史里的浦口

浦口火车站位于南京长江北岸,又称南京北站,建于1908年,真正通车,却已经在民国三年(1914)。火车站是当年连接河北、山东、安徽、江苏等11省的交通枢纽,南北交通要道津浦铁路的终端。

1918年冬,朱自清去北京上学,在浦口火车站与父亲告别,写下了《背影》。1919年春,毛泽东送湖南留法学生去上海,在浦口火车站丢失了一双布鞋,陷入困顿,幸遇老乡,解了燃眉之急。1927年,郭沫若在浦口火车站中转渡江,到南昌去寻找革命同志。1929年5月,孙中山的灵柩由北京运抵浦口火车站,然后过江至中山陵。1949年4月25日,邓小平和陈毅由合肥到达浦口火车站,当夜过江,进驻总统府,迎来南京解放。

月台(单柱伞形长廊)。

南京长江大桥建成后,它逐渐功能性没落,1985年曾恢复部分客运,后又停止客运,到2004年永久性停运。

现在,浦口火车站旧址为全国重点文物保护单位,被列为中国最文艺的九个火车站之一,是中国唯一保存民国特色的火车站。因此,一些年代剧都选择到这里取外景,比如《情深深雨蒙蒙》、《金粉世家》等等。今年南京市政府已启动改造计划,希望把这里打造成影视基地,并把主体大楼建成火车历史博物馆,更远处会建成文化创意产业园和民国风情商业街区。

车站总是象征着离别,不仅朱自清的《背影》跟离别有关,《情深深雨蒙蒙》里面,依萍在浦口火车站徘徊,响起的插曲就叫《离别的车站》。

我来到这里的时候,浦口火车站后面的街区,红墙上写着一个个大大的带圈的“文”字,部分已经拆迁,部分残垣断壁后面似乎还有些住宅的烟火气。非常庆幸,在它还没有完全变成影视基地前,可以再看一眼它的旧貌。

静止的浦口

一路向北,在中山码头换乘渡轮,过长江,就到达浦口码头。摆渡,二元一位,投币的时候,脑海中忽然闪过三十多年前在上海坐摆渡船过黄浦江时投入箱子里的塑料圆牌子。过栈桥,上轮渡,起航,驶向对岸就像穿梭时间隧道。

回望一眼芦苇中的浦口码头,穿过马路,眼前就是浦口火车站了,这里如今更像一个小小的公园。绿荫里立着一块“全国重点文物保护单位——浦口火车站旧址”的石碑,中间是一个圆球雕塑,这里应该就是中山停灵台了——当年孙中山先生灵柩运到南京浦口火车站,就在这里停灵,国民政府及其所有重要领导人在此举行了盛大的接灵仪式,然后才送往中山陵的。

正前方就是那具有英格兰式建筑风格的米黄色大楼——车站候车大楼,上面还留着“南京北站”四个大字,底下是遮雨候车长廊,后面有直通月台的单柱伞形长廊——《情深深雨蒙蒙》里面书桓拄着拐杖从火车上下来,依萍飞奔过去的场面,就在这个月台上演。左侧是连接轮渡码头的拱形雨廊,建筑高挑空旷,十分大气,不时有游客驻足拍照。可以遥想当年,这里是怎样一种乘客、挑夫、贩夫走卒川流不息的繁忙景象。

右手边有一栋半废弃的小楼,上面还有“售票处”的字样(这里原是浦口火车站电报房,后成为南京北站的售票处),或许这里后来已经变成了民宅,只是不知今日还有没有人住在里面。再往前走,画着拆迁图标的红砖小楼上还有嵌着铁路标记的“食堂、招待所”字样,另一处斑驳铁门上方写着“行李包裹提取处”,兵营旧址、红房子、邮局等等旧建筑都还在。要知道,当年的浦口火车站周边,轮渡、驳运、汽车、邮局、医院、学校、饭店等,一应俱全,迎送南来北往的旅客,现在仅仅靠这些剥落的旧迹来回忆那时的繁华了。

连接轮渡码头的拱形雨廊。

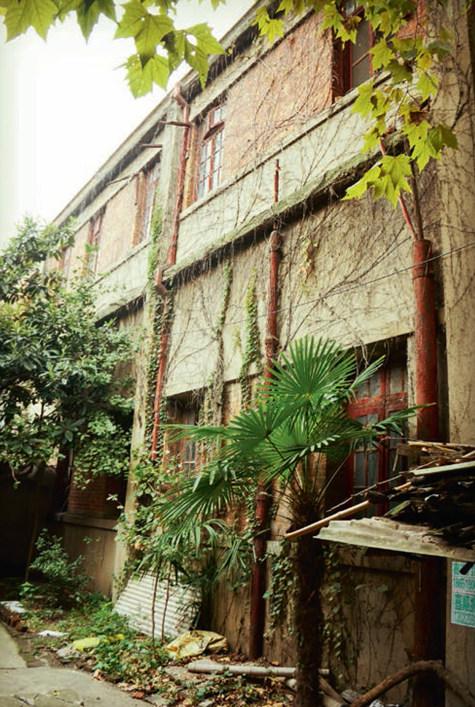

红墙上的爬山虎。

候车楼前遮雨廊。

南京北站售票处(原浦口火车站电报房)。

这个街区的住宅建筑一律砖木结构,满墙的爬山虎和斑驳的红砖,透着一丝苍凉,还有废品回收站和老旧的理发店,都像是回到80年代。路边有一对夫妇摆摊卖用碎玉米膨化制成的长长的玉米棒,这也是三十年前的记忆。

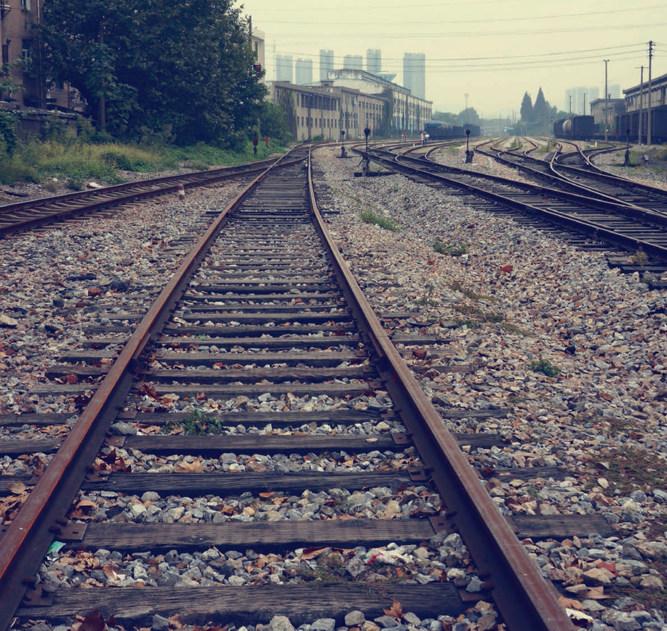

绕过这群楼,后面有一个道口,两边就是保留着的浦口火车站的铁路了。几条铁轨交叉蜿蜒伸向远方,信号灯和看守人的小木屋也都还在,好像这并不是一个废弃很久的车站一样。有来拍婚纱照的男女,在铁轨上穿行。还有一些携手而来的文艺青年,随意地在这个区域里慢行探寻。

生活在这里像是静止的,然而,这里的每一个静谧都遥遥呼应着往日的喧嚣。