文革时期《人民日报》社论的名词特征分析

首都师范大学外国语学院 廖迅乔

文革时期《人民日报》社论的名词特征分析

首都师范大学外国语学院廖迅乔

文革时期《人民日报》社论中的高频名词限定了语篇世界的基本构成,因此影响读者对现实的理解。高频名词反映政治主体、政治观念和政治事件三个基本范畴,这些范畴都可以归为“无产阶级”和“资产阶级”两个对立的元范畴。这种高度极端化的认知图式加强读者的政治敏感度和阶级斗争意识,为政治运动作好意识形态上的准备。

一 引 言

词汇是概念的语言形式,概念是词汇的思想内容。“文革”期间《人民日报》社论中的高度政治化的词汇向民众反复灌输大量与政权斗争、阶级对立相关的概念,并将这些概念固化为读者常规性的、存在记忆中的认知结构,也即意象图式,引导读者按照已有的认知系统对外来信息刺激进行分析解释,强化固有的认知方式,最终形成整个社会的集体记忆。

本文将焦点放在文革社论的高频名词。作为实词,名词传递实在的词汇意义,其数量上的优势使之成为最能够体现社论的概念系统。其次,名词表述的意义集

中在政治范畴,是社论建构语篇世界基本概念的核心手段。按照Werth的观点,语篇世界是交际者在分析和加工语篇信息的过程中构建的认知表征,是构成读者认知世界中国最核心的层面,因此最能够反映语篇对读者观念的影响①Werth,P.Text Worlds:Representing Conceptual Space in Discourse.London:Longman,1999.。

本文的语料取自1966年到1971年 (红卫兵时期②高尚斌:《关于“文化大革命”阶段划分的浅见》,《党史研究与教学》1994年第4期。)的122篇样本社论(共计16万余字)。我们首先采用2011版ICTCLAS③ICTCLAS(Institute of Computing Technology,Chinese Lexical Analysis System)是中国科学院计算技术研究所研制的汉语词法分析系统。软件对样本进行词汇切分和词类标注,同时结合《现代汉语词典》④中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》(第5版),商务印书局,2005年。判定词类,然后采用软件AntConc3.2.2⑤AntConc是由日本早稻田大学科技学院Laurence Anthony编写的一款绿色、跨平台语料处理软件。对词汇进行统计和检索,取得名词3565个。在此基础上,本文借鉴孙清兰关于提取文本高频词的计算公式(n表示高频词中的最低频率值,D表示词汇总数)⑥孙清兰:《高须词与低频词的界分及词频估算法》,《中国图书馆学报》1992年第2期。最终确定高频名词159个,作为定性分析的对象。总的来讲,社论的高频名词表述的意义集中在政治范畴。政治范畴又可以进一步细分为政治主体、政治观念和政治事件三个类别。这三个类别可以归总为两个“元范畴”,即无产阶级范畴和资产阶级范畴。下面我们定性分析各个类别。

二 政治主体名词

政治主体主要指具备参与政治活动、建立政治关系、发挥政治作用和表明政治立场的能力的个体、团体、结构和组织⑦吴大英:《政治主体论》,太原:山西教育出版社,2001年。。从宏观上看,国家拥有统治社会的实际政治权力,是基本的政治主体。从微观上看,社会个体成员是政治权利和政治义务的承担者,也具有政治主体的属性。政治主体的概念不仅对区别物质性和非物质性政治上层建筑有意义,而且对区别变化着的政治程序和相对不变的政治实体也有意义。社论中表述政治主体的高频名词主要有:人民 (2176次)、无产阶级 (1951次)、主席 (1239次)、毛主席 (1217次)、群众 (832次)、赫鲁晓夫 (738次)、资产阶级 (732次)、国家 (491次)、党 (416次)、美国 (300次)、越南 (255次)、当权派 (210次)等。

从意义来看,上表中的高频名词可分为“无产阶级”、“资产阶级”、“领袖”、“政治组织”和“国家”这几个概念群,其中围绕“无产阶级”这一概念的名词最多,而最能够体现此概念的名词是“人民”。作为文革社论中出现频率最高的名词,“人民”本指住在同一国家或地区、享有一定权利的人的集合;但该词在社论中的搭配关系显示,其含义被缩小,特指拥护无产阶级专政、支持无产阶级革命、坚持社会主义道路的社会成员,例如“中国人民”、“越南人民”。从这个意义上讲,在社论中,“人民”一词的外延的核心组成部分就是“无产阶级”,即丧失生产资料、靠出卖劳动力为生的雇佣劳动者阶级。与“无产阶级”相对的是“资产阶级”。“资产阶级”指在生产商品的资本主义社会中拥有生产工具的阶级,在社论中被统称为“反动派”,包括“走资派”、“当权派”、“苏修”、“走狗”、“叛徒”、“侵略者”等。“走资派”与“当权派”经常合用,即“走资本主义道路的当权派”,在社论中主要指以刘少奇、彭德怀、罗瑞卿等为首的,打入革命内部的,破坏社会主义路线的反革命分子。

表达“领袖”这一概念的主要名词是“主席”,社论中在绝大多数情况下该名词专指“毛主席”,这两个词分别以1239和1217的高频位列第三和第四高频名词。社论不仅强调毛主席的绝对政治权威和伟大政治作用,而且还反复引述其思想言论,将其构建为无产阶级的“红太阳”。与之形成鲜明反差的是“赫鲁晓夫”。社论大量刻画该人物险恶的政治用心,将其丑化为反动、罪恶的资产阶级头目。

表达“政治组织”的常见名词是“党”。“党”在绝大多数情况下指“中国共产党”,而“党中央”相应地特指“中国共产党党中央”。另一个表达“政治组织”的名词是“委员会”,即“革命委员会”,专指文革时期全国范围夺权运动开始后在各个省市成立的行政组织,例如“北京革命委员会”、“陕西革命委员会”等。“组织”和“单位”在多数情况下是对各级革命政治主体的概括,例如“各级 (革命)组织”、“各个单位”。与无产阶级政治组织对立的是“集团”,与该词搭配的词基本上都具有负面政治色彩,例如“修正主义集团”、“反革命集团”、“叛徒集团”。

“国家”的内涵指占据统治地位的阶级在一定范围内实行主权的主体。在社论的词汇搭配关系中,“国家”的外延主要包括“社会主义国家”、“非洲国家”、“阿拉伯国家”、“拉丁美洲国家”、“中小国家”等。“国”则主要以“两国”的形式出现,指“中朝两国”、“中喀两国”、“中智两国”等建立了友好邦交的无产阶级政权。与“国家”类似的还有“共和国”,其外延主要有“朝鲜人民民主共和国”、“阿尔巴利亚人民共和国”、“卢旺达共和国”等。

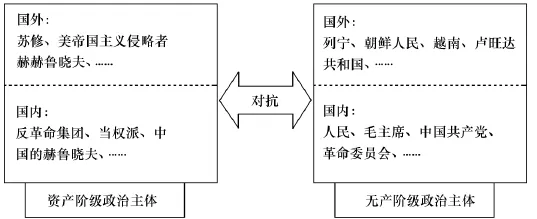

上述政治主体可以按照“国内—国外”和“资产阶级—无产阶级”两个维度进行划分,如下:

图1 政治主体的分类

可以看出,无论是在国内范围还是在国外范围,社论都给不同政治主体赋予“革命”或“反革命”的政治色彩,将各类主体用二元对立的方式划拨到两个范畴中,借此突出尖锐的政治矛盾。

三 政治观念名词

第二类政治范畴是政治观念及其具体实现形式。政治观念指个人或群体关于政治的看法和态度,社论中表述政治观念的高频名词主要有:帝国主义(856次)、社会主义 (647次)、毛泽东思想 (642次)、路线 (581次)、资本主义 (444次)、修正主义 (353次)等。

社论中出现的各种“主义”繁多,除了“社会主义”、“资本主义”、“马克思列宁主义”、“帝国主义”、“军国主义”等之外,还有“经济主义”、“泛斯拉夫主义”、“小团体主义”、“复国主义”等。但凡具有一定政治倾向性的观点都会被贴上“主义”的标签。其次,“思想”、“理论”、“著作”、“观”、“精神”、“文化”等也是社论用来表述某种认识的常用词,最常见的是“毛泽东思想”、“毛主席著作”、“革命理论”、“无产阶级世界观”、“革命精神”、“无产阶级文化”等。另外,“武器”、“红旗”虽然从字面上看与观念无关,但在很多情况下被用来隐喻某种思想观念,因此也可以视为表述政治观念的词汇。例如在“以毛泽东思想为武器”或者“毛泽东思想的红旗”等。

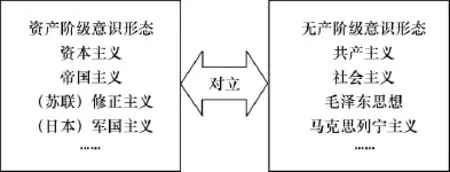

如同政治主体一样,社论中的政治观念也都具有鲜明的政治色彩,可以划分为无产阶级意识形态和资产阶级意识形态两类。无产阶级意识形态反映无产阶级利益,为无产阶级服务,例如“毛泽东思想”、“社会主义”、“马克思列宁主义”、“无产阶级大民主”、“社会主义道路”、“革命方向”等;资产阶级意识形态反映资产阶级利益,为资产阶级服务,例如“资本主义”、“帝国主义”、“(苏联)修正主义”、“投降政策”等。社论反复强调,无产阶级和资产阶级之间在意识形态方面的斗争是长期、曲折和激烈的,两者之间谁胜谁负的问题还没有真正解决。

图2 政治观念的分类

四 政治事件名词

最后一类政治范畴是政治事件,即一定社会阶级或集团在通过国家政治权力实现自身利益的过程中所发生的各种事件。与前两类政治范畴相比,社论中表述政治事件的名词并不多,主要有:“文化大革命”(535次)、专政(425次)、战争 (283次)、阴谋 (148次)、任务 (126次)、矛盾 (126次)、事业 (152次)等。这些名词都被用于刻画两个对立阶级之间的斗争,展示阶级对抗的不同表现形式。其中,“矛盾”在社论中特指“阶级矛盾”,表现为两个阶级之间“你死我活”的“战争”,例如无产阶级对资产阶级的“革命战争”,或者反动阶级发动的“侵略战争”;而在社论所处的文革时期,阶级矛盾集中表现为无产阶级对资产阶级的“文化大革命”。这场政治运动被视为全民族的“伟大事业”和“历史任务”,同时也是无产阶级对资产阶级专政的集中体现,即统治阶级依靠国家机器对敌对阶级实行强力控制。可以看出,政治事件同样可分为来自两个敌对的政治阵营的两类:一类是由无产阶级参与的革命运动,另一类是由资产阶级发动的反革命活动,两者的阶级性截然相反。

五 名词与语篇世界

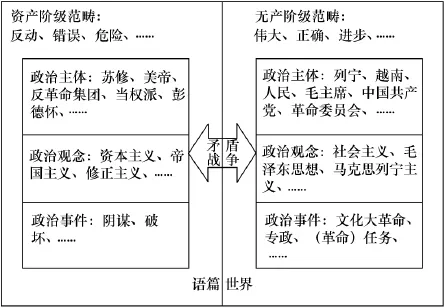

社论高频名词表述的政治主体、政治观念和政治事件基本上都可以根据政治色彩划分为“资产阶级”和“无产阶级”两个范畴。政治主体分为来自无产阶级阵营的、进步的、革命的主体,和来自资产阶级阵营的、落后的、反革命的主体。这两个对立的政治阵营表现出的政治观念自然也截然相反:一方是正确、进步的无产阶级意识形态,另一方则为错误、反动的资产阶级意识形态。在不同意识形态的指导下,两个对立政治阵营从事的政治活动也针锋相对:一方是无产阶级对资产阶级的革命专政,另一方则为资产阶级对无产阶级的阴谋破坏。

文革社论的高频名词决定了社论语篇世界的构成。在“文革”社论中,语篇世界包含的唯一范畴是政治范畴,政治范畴内部存在鲜明的矛盾性,如下图所示:

图3 社论中语篇世界的政治性和对立性

政治范畴主要由高频名词建立,包括政治主体、政治观念和政治事件三个类别。政治主体指具有政治能动性的社会个体或团体。政治观念是政治主体持有的政治观点和态度。政治事件也可以理解为政治活动,是政治观念在政治主体的社会实践活动中的外在实现。政治主体、政治观念和政治事件三者紧密结合,使政治成为社论所构建的语篇世界中一切范畴的本质属性。

政治范畴之间表现出无产阶级和资产阶级 (分别由图中左侧方框和右侧方框表示)之间的对立性。这两股政治力量形成两个不同的政治阵营,各自奉行不同的政治理念,贯彻不同的政治路线,相互之间泾渭分明,不可通融、不可调和 (由两个方框之间实线表示),存在尖锐的阶级矛盾。政治范畴的对立性还表现在无产阶级和资产阶级的性质上。社论通过褒义或贬义形容词进行评价性描述,赋予两个范畴相反的特性,从而实现价值判断的目的。无产阶级范畴具有“伟大”、“强大”、“坚强”、“正确”、“新”、“统一”、“友好”、“广大”等积极正面的属性,而资产阶级范畴则带有“反动”、“错误”、“旧”、“坏”、“疯狂”、“危险”等消极负面的属性,两者之间是先进性与落后性的差别。为了突出无产阶级和资产阶级之间的“黑白”反差,社论还频繁采用“最”、“极”、“都”等副词加深性质的程度,加大两者之间的区别。最后,对立性还表现在两个范畴之间的相互关系上。社论通过高频动词 (例如“革命”、“斗争”、“批判”等)和副词 (例如“总是”、“一定”、“反复”等)建立无产阶级和资产阶级之间尖锐的矛盾关系,展示双方围绕政权进行“你死我活”的阶级斗争,强调对抗关系所达到的激烈程度 (由双向箭头表示)。

这样的语篇世界不仅成为政治的世界,即政治主体将其奉行的政治观念外化为政治事件的世界,而且也被“非黑即白”地划拨到两个相互隔离、互不通融的区域。任何主体都必须选择政治立场,进行阶级斗争,任何观念和事件都受到政治审查和价值评判。正确与错误之间的斗争成为语篇世界中唯一且永恒的主题。

从认知的角度看,高频名词对语篇世界的建构就是在读者头脑中建立既定认知图式的过程。文革社论通过高频名词向读者头脑中灌输大量的文革概念,以“毛泽东”、“革命”、“无产阶级”、“资产阶级”等为中心建构文革图式。该图式中各个概念相互关联,建立起组合或聚合的逻辑关系,比如,“毛泽东”与“领袖”、“红太阳”、“英明”等概念之间可以建立横向关联;“革命”与“斗、批、改”、“群众路线”、“十月革命”等子概念建立纵向关联。不同的概念共同构成一个巨大的“文化大革命”信息网络,每一个概念的提取都会触发与之关联的一系列概念,从而帮助读者建立概念之间的逻辑关系,形成“文化大革命”的观念和态度。

这种文革图式的第一个作用是引导读者在现实世界中选择关注的对象。事物是否成为关注对象取决于该事物在认知图式中的地位和状况,取决于该事物和图式中各个概念的相互作用和关系。图式内若无相关的概念,或图式中的概念尚未与某事物建立关联,那么该事物即使是呈现在主体面前,也很难成为他的关注对象。这种选择功能使读者无意识地筛选和处理与文革相关的内容,而将其他信息屏蔽掉。文革图式越是固化,读者认识活动的范围就越是受限:他们的政治敏感度不断提高,阶级斗争意识不断加强,思想则越来越僵化。文革图式的第二个认识功能是充当读者摄取、接收和加工整理客体信息的参照准则或规范,帮助他们形成对对象的综合理解。主体人需要对摄取的众多信息进行过滤筛选,然后加以整理组合,经历一个从表象到抽象,从抽象到再现的认知过程。这一个过程所遵循的规范、模板或者参照就是脑中的图式。社论驱使读者将现实世界纳入文革图式中,赋予其政治性和对立性,将各种现象都解读为阶级斗争的外在表现或内在动因,执著地搜寻暗藏的阶级敌人,坚信世界就是自己所预设的样子。