基于制度与技术约束的机械专利规避设计

李 辉,檀润华,霍江涛,江 屏

(河北工业大学 国家技术创新方法与实施工具工程技术研究中心,天津 300130)

1 问题的提出

专利规避设计是绕开竞争专利的权利保护范围从而实现不侵权的专门创新设计[1]。已拥有核心技术专利的企业,利用专利规避设计可实施主动性专利防御,以保持企业的技术优势;未取得核心技术专利的企业,可通过专利规避设计突破专利壁垒,从而得以参与市场竞争。

专利规避设计是一项源于美国的合法竞争行为,最初只是当做专利系统工作的一种方式,旨在鼓励发明和促进大众文化进步[2],将发明问题解决理论(Theory of Invention Problem Solving,TRIZ)应用于专利规避设计是由Ikovenko博士[3]于1991年首次提出。近年来,围绕目标专利的规避设计方法已引起了企业界和众多学者的关注。例如Chang等[4]提出集成TRIZ 冲突矩阵与概念设计的思路,并应用于产品规避设计的过程模型;Hung等[5]提出一种将TRIZ与现有专利技术集成的规避方法;江屏等[6]提出基于功能裁剪方法实现专利规避设计的流程;Liu等[7]从规避策略与需求分析的角度,提出一种基于TRIZ解决问题的专利集成创新设计过程;Chen等[8]从专利侵权原则出发,提出一种基于TRIZ的复杂专利规避方法;徐业良等[9]将公理设计的设计矩阵概念应用于专利规避设计流程,并应用于电磁驱动冲击型手工具的规避设计;李鹏等[10]将TRIZ技术应用于专利规避设计,但未进行深入的流程化设计;车慧中等[11-12]根据法律专利侵权判断原则对专利管理进行分析研究,从而有助于确立目标专利及对规避后的专利进行评价。

目前专利规避多从技术的角度出发,应用不同的创新工具求解规避方案,但是对专利规避设计的前端研究比较模糊,且存在以下缺陷:①制度约束研究不够透彻,主要体现在:一是未依据专利撰写的语言特点,正确提取专利的权利信息;二是未依据专利制度约束建立完整的专利权利地图;三是依据专利侵权原则确立的规避策略未形成具体的规避路径,结合功能裁剪的研究遗漏了部分重要信息。②在现有技术约束方面缺乏专利组合维度分析,对专利规避对象的价值及种类判断缺乏论述。实际上,对一个产品不同保护层次的专利应当有不同的对应方法来规避,对处于不同维度的专利(如处于高维度的核心专利或者处于低维度的保护性专利)进行规避的重视程度以及策略应当有所区别。因此需将专利技术约束与制度约束相结合,才能实现对目标专利的有效规避。

本文提出从技术约束和制度约束两个方面进行专利规避,并基于TRIZ 方法提取制度约束条件和突破技术约束条件,实现专利规避,具体研究思路如图1所示,其中制度约束条件包括专利撰写规则、专利信息阅读规则及侵权原则,而技术约束条件包括专利价值评估、核心专利确定和现有专利维度分析。TRIZ方法的作用具体表现为:①利用TRIZ分析工具提取制度约束条件,并将其转变成专利规避遵循的设计准则;②利用不同的TRIZ 创新工具突破技术约束,形成新的技术方案。鉴于专利因不同学科、种类而有所区别,本文将专利规避对象限定为机械产品专利,通过完善制度约束与技术约束条件并应用TRIZ理论来实现专利规避。

2 基于技术与制度约束的专利规避设计方法

2.1 基于TRIZ的专利规避制度约束确定方法研究

2.1.1 基于专利解释制度约束的信息阅读图构建

专利权利范围的解释制度约束是构建专利权利范围图的前提与规避成功的保证。规则如下:

规则1 权利范围的解释以专利文件权利要求记载的必要技术特征所组成的完整方案为准,即权利范围=权利要求的字面含义+等同特征。

规则2 独立权利要求的保护范围最大,当字面含义存疑时,需要从专利说明书、从属权利要求书中提取限制性解释信息。

规则3 权利要求书的前序和特征部分合并构成了整体技术方案,作为划定权利范围的基础。其中特征部分描述的技术特征是整个专利方案中唯一的创造性部分。

基于专利信息解释制度约束建立如下专利信息阅读图:①基于专利文件的背景技术部分,提取目标专利所解决的主要技术问题;②从独立权利要求书中提取解决主要技术问题所采用的技术方案,涵盖所有的必要技术特征T;③从从属权利要求中提取辅助技术方案及特征;④从说明书技术效果及实施例中提取每项必要技术特征所对应的功效。因为捐献原则与禁止反悔原则会缩小目标专利权利要求的范围,所以剔除涉及此类限制的技术特征。专利信息阅读图如图2所示。

2.1.2 基于专利撰写制度约束的权利信息提取方法研究

机械产品专利撰写规则要求专利信息要描述三大层次和五大属性,三大层次包括组件SA、元件SC和特征件CP。其中:组件为完成某个分功能由多个零件组成的一个集合,相当于机械设计中的部件;元件是将机械产品拆卸到最分散程度时仍保持自身完整的最小机械构成,相当于零件;特征件是零件上尚需继续进行定义的独特技术特征,某些情况下特征件所提示的功能及相应的解决方案是专利具备创造性的关键,例如圆珠笔笔帽的特征件是固定于笔帽体的一侧、用于夹在衣服兜上的长条笔夹,笔头的特征件是从笔杆上拧下来、可更换笔芯的空心带孔圆锥体,来复枪枪管的特征件是一条条螺旋状的下凹沟槽和凸起的棱线构成的保证射击精确性的膛线。五大属性包括名称、连接关系、位置、材料和结构特征,不同层次上提取的属性信息不同。组件层重点提取连接关系和结构特征,元件层重点提取材料、连接关系和结构特征,特征件层重点提取结构和位置特征。

基于专利撰写制度约束提取专利权利信息分为两步:

步骤1 应用功能树分析方法,针对独立权利要求提取三大层次信息,尤其重视提取现有设计中经常忽略的特征件信息(CP1,CP2),如图3所示。

步骤2 基于目标专利权利信息阅读图,建立考虑专利三大层次、五大属性信息的功能模型,判定组件、元件、特征件及其之间的连接关系或位置信息(标注为Δ),以及超系统(简称SS)和目标(TARGET),涵盖权利要求中的全部必要技术特征。建立专利权利要求的功能模型图,如图4所示。

2.1.3 基于专利侵权原则制度约束的规避路径构建

专利侵权制度约束是提取规避路径的依据,具体规则如下:

规则1 专利侵权判定首先适用全面覆盖原则,其次适用等同原则,即技术方案与目标专利方案相比,不能涵盖目标专利所有的技术特征,替换的技术特征与原专利相应的技术特征也不等同。

规则2 禁止反悔原则和贡献原则是对等同原则的限制,即在专利审查中,专利权人为获得授权放弃的技术特征或者仅记载在说明书中未记载在权利要求书中的技术特征均非构成侵权的等同特征。

规则3 侵权原则不但适用于对整体技术方案的判断,而且适用于对涵盖组件、元件、特征件的每项必要技术特征的判断。

因此建立具体的制度约束评价表如表1所示。

表1 基于侵权原则的制度约束评价表

续表1

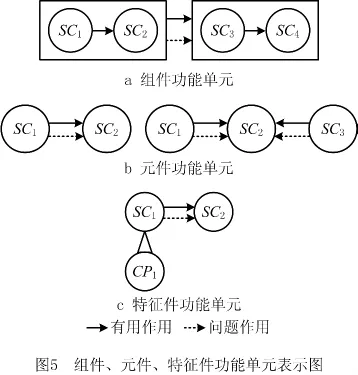

功能裁剪与突破专利侵权原则的约束有契合之处,JANTSCHGI等用以下问题来描述裁剪的过程:①是否可以删除组件或(辅助)功能;②是否可以删除必要的功能;③是否一些组件的功能或组件本身可以被替代;④是否有不需要的功能可以由其他功能排除;⑤是否有操作组件可以由其他组件替换;⑥是否有操作组件可以由已存资源替代;⑦是否系统可以取代功能本身;⑧是否有大量可利用且能使用的资源。裁剪分别针对组件、元件和特征件的功能单元进行操作,其中执行元件作用于目标元件,作用包括有用与问题作用,而问题作用包括过剩、不足和有害作用,具体如图5所示。

本文针对一个功能单元建立面向不同侵权原则的具体规避路径。

(1)突破全面覆盖原则的删除法路径,如表2所示。选择表2中的删除法路径,希望的规避结果是形成要素省略发明。

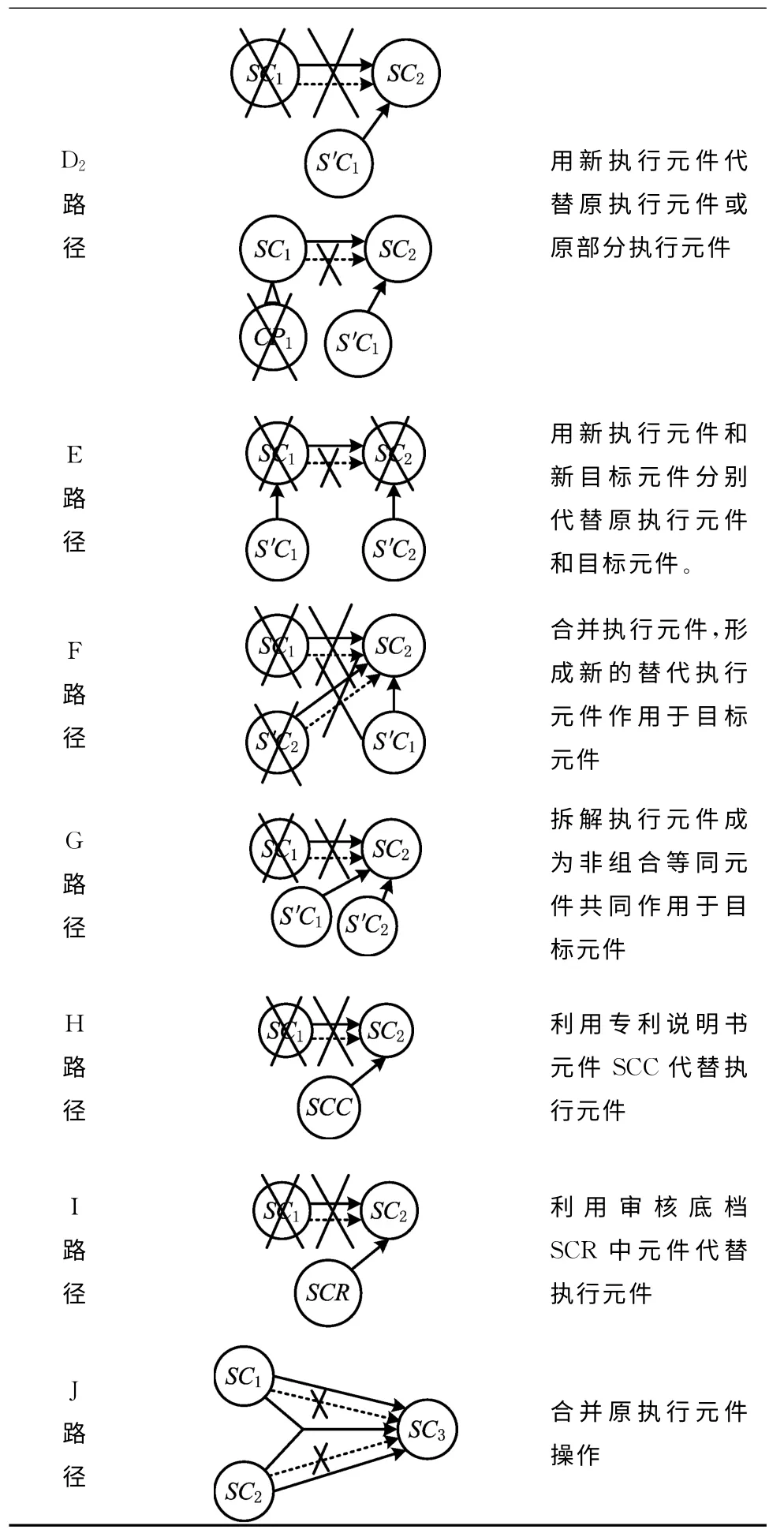

(2)突破等同原则的替换法路径,如表3所示。选择表3中的替换法路径,希望的规避结果是形成要素替代发明和要素关系改变的发明。

表2 突破全面覆盖原则的删除法规避路径

表3 突破等同原则的替换法规避路径

续表3

(3)表4中传统的路线模型是侵犯全面覆盖原则的,要将表4中的路线与删除法或替换法中的路线组合使用才能避免侵犯专利权。

表4 组合使用的功能单元规避路径

基于专利制度约束的设计路径可应用于专利规避设计流程中的路线选择。

2.2 基于TRIZ理论的专利规避技术约束突破方法研究

2.2.1 专利技术约束

确定技术约束的专利检索和分析方法大多针对某项技术可检索到的现有专利整体进行分析,受检全率与检准率的影响,分析结果对确定专利规避对象和制定规避策略均存在一定的局限性。因此本文面向专利规避的技术约束,是指面向一个竞争专利权人(企业或者个人)的专利及专利战略进行分析,包括三个方面:①确立专利价值评估模型,识别其核心专利和重要专利;②针对核心专利进行多维度的现有技术状态分析;③根据风险专利的类型制定专利策略,以挖掘技术机会,有针对性地选择规避方法。

(1)专利组合维度图构建

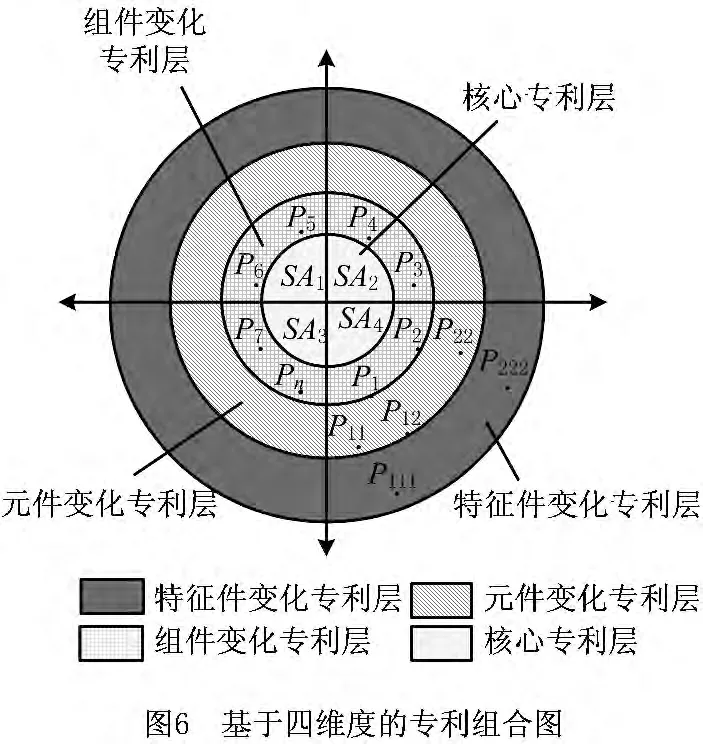

单一专利保护作用存在局限性,专利组合可将彼此存在明显区别而又密切相关的专利形成专利组合,企业往往选择专利组合进行保护,以巩固专利竞争优势,因此本文利用专利组合维度图来区分不同维度的专利以及不同专利组合的作用和特点。

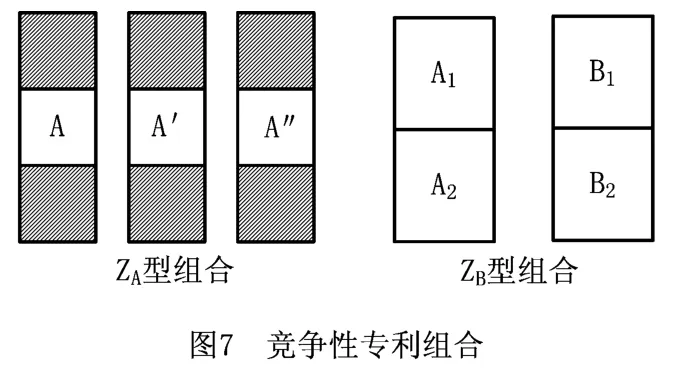

机械产品专利组合具体的维度划分为:①针对核心产品专利主功能实现的原始创意层;②针对分功能或者子功能实现的组件变化层;③针对功能元实现的元件变化层;④针对元件独立特征改进的特征件变化层,如图6 所示。其中核心专利由SA1,SA2,SA3,SA4四个组件构成,它们将企业的专利组合整体划分为四个区域,每个区域分层次挖掘更多的技术点进行专利保护,形成针对不同层次变化的各种专利方案,用Pn表示。机械产品专利组合维度图上处于同层的专利(如P1与P2)属于竞争性专利或者互补性专利,竞争性专利(如图7)包括ZA型组合和ZB型组合,前者由针对同一个关键组件、元件或特征件相同效果不同结构方案的专利组成,后者由解决同一问题采用不同原理的专利组成。针对核心专利总功能实现的竞争性专利属于ZB型组合。

图6中P11和P12的互补性专利间数据关系如图8所示:包括ZC型组合和ZD型组合,前者由针对某个重要问题对应的专利方案,如P1挖掘更多新问题解决方案的专利构成,后者基于旧问题采取的效果更好的解决方案,图8中ZD型组合的A,B,C具有进化关系。

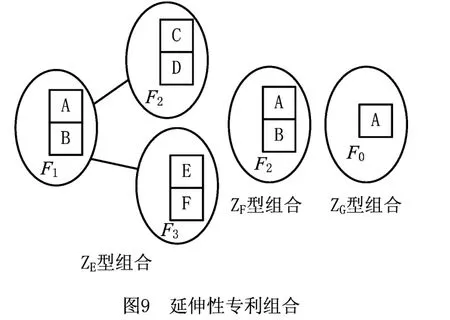

根据机械产品四维度的专利组合图,可进一步延伸出不同种类的其他组合方向,成为原专利的延伸性专利或者支撑性专利。延伸性专利针对某层的重要专利(如Pn)进行其他领域的延伸拓展,专利间的数据关系如图9 所示,包括ZE型组合、ZF型组合和ZG型组合。ZE型组合即为Pn寻找新的可集成的领域形成的专利组合,ZF型组合即为Pn寻找新的应用领域形成的专利组合,ZG型组合即删除元件后带来的出人意料的技术效果构成的专利组合。

支撑性专利即针对核心专利进行上下游配套领域技术点的挖掘,形成新的专利方案,专利间的数据关系构成ZH型组合,如图10所示。

(2)专利技术约束构建

专利价值评估与专利组合分析的关系密切。专利价值评估首先选定影响专利价值的重要参数,然后为每个参数设定不同等级的分值,分别建立专利品质和专利价值评估模型:

针对专利权人(竞争企业或竞争个人)某项产品技术的所有专利,利用多维度技术状态分析建立核心专利组合维度图。考虑到每个维度上均有要素改变的侧重点,根据制度约束部分设定的相应规避路线,对位于不同维度上的专利可以对应选择不同的技术约束突破方法。

将竞争对象专利组合维度图上的专利进行专利价值和品质的计算,横轴表示专利品质、纵轴表示专利价值,建立针对竞争者的专利战略分析矩阵图(如图11),同时以专利价值和品质为依据,将矩阵分为四个象限,其中第一象限为专利品质不高,而专利价值高,且专利组合欠缺;第二象限为专利价值和品质都高,且存在专利组合;第三象限为专利价值和品质都低;第四象限为专利品质高但价值低。

考虑到落入专利战略分析矩阵图不同象限中的专利特点不同,提出不同象限的专利规避策略。具体为:针对第一象限专利品质不高、但价值高且组合欠缺的特点,应重点挖掘各种组合类型的专利技术,并将该象限作为重点规避区域;针对第二象限专利品质和价值都高且存在组合的特点,规避难度较大,应重点挖掘针对核心专利的延伸性专利和支撑性专利,寻找漏洞,挖掘专利技术机会;针对第三象限专利价值和品质都低、容易规避,应依据企业自身经济条件选择投入或放弃规避;第四象限专利品质高、价值低且规避难度大,不建议将该象限专利作为规避对象,其规避意义不大。

2.2.2 基于TRIZ理论的技术约束突破

TRIZ理论是由前苏联学者Altshuller[13]提出的一套供研发人员解决问题的系统化理论方法,它包含突破思维惯性的方法、技术预测工具和解决问题的系统化方法,可利用TRIZ工具对目标专利的相应技术特征进行重新设计,突破其技术约束。功能分析与裁剪、冲突分析与发明原理、物质场分析与76个标准解、资源分析、技术进化及效应是TRIZ理论中的重要工具,可根据目标专利的类型选择相应的TRIZ方法加以突破,故基于TRIZ的技术约束突破如表5所示,其实质是从目标专利总功能、目标专利功能单元、资源分析三个角度进行技术约束突破。

表5 基于TRIZ的技术约束突破表

(1)面向目标专利总功能的技术约束突破

考虑到实现某种特定功能的技术存在从当前状态发展到下一状态的过程,其在各种技术系统进化下存在多种进化路线[13],因此从对目标专利技术的总功能出发可标定原理状态,选择不同的技术进化路线,挖掘针对总功能的新问题。也可利用效应分析,从TRIZ效应知识库中搜索实现相同功能的效应,得到不同效应给予解决同一技术问题不同原理的启示,实现对总功能的问题挖掘。

(2)面向目标专利功能单元的技术约束突破

应用制度约束中面向不同规避原则的功能裁剪路径进行问题挖掘,对裁剪后新转换的问题进行物质场分析或者冲突分析,选择不同的裁剪路径,建立规避对象元件的存在问题集P(P1,P2,…,Pn-1,Pn)。发现的问题越多,对某项技术特征优化的可能性越大,创新的选择范围就更大。针对不同问题,分别选定40个发明原理、76个标准解及效应知识库进行启发创新,完成技术约束突破。

(3)基于资源分析的技术约束突破

在四个维度上,技术特征改变引起的系统变化均需重新选择内外部资源来满足规避过程需要,特别是应用到添加功能元来改善系统功能状态,资源分析可以为需要的资源查找提供有效的方法,以突破目标专利的技术约束。

2.3 基于专利技术与制度约束的规避过程建模

综合专利制度与技术约束特点,本文提出基于专利技术与制度约束的规避过程,该建模过程主要由技术约束确立、制度约束确立、技术约束突破、制度约束评价四部分组成,如图12所示。

步骤1 技术约束确立。

确立技术约束分三步进行:①根据企业专利预警策略,检索竞争专利权人的专利;②建立专利组合维度图,对风险专利群进行价值评估,选定存在主要竞争关系的目标专利作为规避对象;③在专利战略矩阵分析图上标定目标专利,并制定相应的专利规避策略。

步骤2 制度约束确立。

分解对象主要由三步组成:①基于专利制度约束建立专利阅读图;②建立专利权利范围图;③基于功能模型图进行规避区域划分,将功能组件SAn划分为一个规避区域,目标专利的总功能应包括各个规避区域(SA1,SA2,…,SAn)。

步骤3 技术约束突破。

选择制度约束中建立的面向不同规避原则的裁剪路径,从总功能和功能元两个角度进行问题挖掘。根据不同问题选取TRIZ理论工具。

步骤4 制度约束评价。

针对得到的规避技术方案,利用专利制度约束中建立的侵权评价表进行评判,甄别出不侵权的技术方案。若技术方案均侵权,则重复上述步骤。

3 实例分析

3.1 技术约束确立

本文选定的竞争专利的专利权人为个人,其机械产品专利单一、市场范围小、没有专利组合,但对于其他个人竞争者来说,要想降低参与市场竞争的成本,需要对其进行专利规避。本文以一种“用于粉条加工的揉面机”为例,将其对应的专利号为ZL200520031671.0[14]的专利作为原型专利(对于专利权人来说专利唯一,属于其核心专利)来说明本文所提专利规避方法。本文省略技术约束中的价值计算,策略目标是挖掘出竞争性专利。

该专利提出的用于粉条加工的揉面机,采用电机驱动曲柄连杆机构带动揉面锤,通过输送搅龙将面团输送到U 型揉面斗中,揉面锤在揉面斗揉面,原理如图13所示。

3.2 制度约束确立

(1)基于制度约束,建立专利权利要求阅读图,得到六项必要技术特征集T(T1,T2,T3,T4,T5,T6),如图14所示。

(2)建立基于专利三大层次信息的功能树,如图15所示。

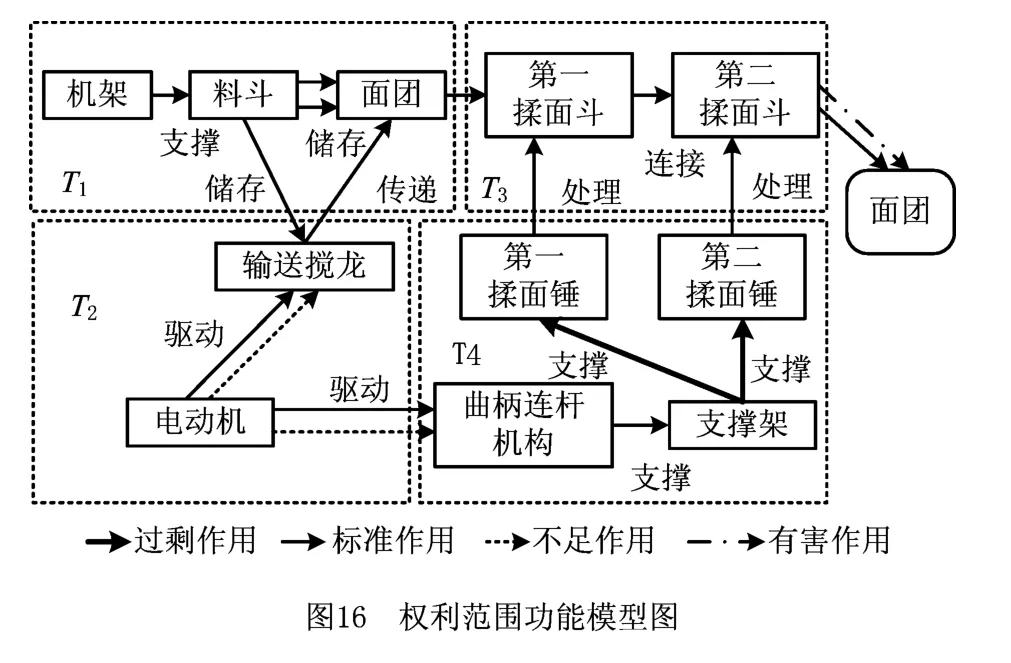

(3)建立针对权利要求的功能模型图,并划分针对组件层的规避区域,如图16所示。

3.3 技术约束突破

3.3.1 挖掘问题

基于功能单元的问题挖掘过程为:针对每个功能单元,对元件之间的作用关系属于标准作用、不足作用、过剩作用还是有害作用进行逐项判断,汇总尽可能多的问题,建立问题集W(W1,W2,W3,W4),并在表6中标识,然后选择规避路线进行裁剪操作,转换问题。本案例的问题转换过程如下:

(1)选择K 规避路径,针对传输机构组件层进行功能裁剪,如图17所示,问题转变为如何通过改变位置特征来增强输送搅龙对面团的作用力。

表6 基于特征分析的问题集

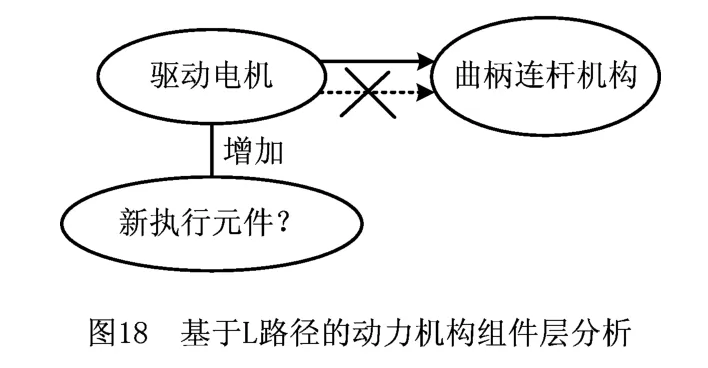

(2)选择L 规避路径,针对动力机构组件层进行功能裁剪,如图18所示,问题转变为增加新的执行元件来增强原驱动电机的作用扭矩。

(3)同问题一。

(4)选择D1规避路径,针对执行机构组件层进行功能裁剪,如图19所示,问题转变为寻找新的执行元件来替换原曲柄连杆机构。

基于总功能的问题挖掘,从原专利解决的技术问题出发,挖掘出问题W5:原专利技术无法在机械化生产时将面粉内的空气排出,影响揉面效果。问题转化为通过增加新的执行元件,解决原面粉内空气无法排出的有害效果。

3.3.2 解决问题

针对不同问题,选用不同的TRIZ 解决问题的方法。问题W4对应的规避区域T4是原专利吉普生式权利要求类型中的区别技术特征,故作为本文的重点规避区域。针对重点规避区域T4,该技术手段存在的问题是:寻找新的执行元件来替换原曲柄连杆机构,解决两个揉面锤共用一个支撑架,曲柄连杆机构带动两个揉面锤同向上下往复运动,噪声大、费动力的问题。冲突分析后转换成如下TRIZ标准问题:①改善的特征为时间损失;②恶化的特征为装置的复杂性和功率;③查找冲突矩阵,发明原理有10(预操作),6(多用性),20(有效作用的连续性),35(参数变化)。应用发明原理20即采用有效作用的连续性来启发设计方案。

针对问题W4应用发明原理“有效作用的连续性”带来的启示,结合设计经验,所采用的理想解为:两揉面锤各有一个支撑架,两个揉面锤的支撑架之间由杠杆连接,其中一个揉面锤的支撑架通过曲柄连杆机构和动力驱动装置使两个揉面锤反向上下往复运动。

对于问题W1,W2,W3和W5,用TRIZ 理论中的通用问题及通用解进行类比设计,由于为非重点规避区域,本文简述结果。

针对问题W1“如何通过改变位置特征来增强输送搅龙对面团的作用力”,得到改变后的一种设计方案T′1,即“改变进出料口的位置,进料斗设在梯形机架的上部,出料斗设在梯形机架的下部,作面团从进料斗的输送搅龙自流到出料斗”。

针对问题W2“增加新的执行元件来增强原驱动电机的作用扭矩”,改进后的一种设计方案T′2为“在驱动电机上增加一个减速器”。

针对问题W3“如何通过改变位置特征使面团的输送方式更省力”,改进后的一种设计方案为T′3,即“两个U 形揉面斗位于出料口一侧的下方,面团到达出料口后在输送搅龙的挤压作用和自身重力的双重作用下自上而下进入揉面斗中。

针对问题W5“原专利技术无法在机械化生产时将面粉内的空气排出,影响揉面效果”,改进后的一种设计方案T′5为“在所述揉面斗内设有抽空机,减速器的第三输出轴通过传输机构带动抽空机转动”。

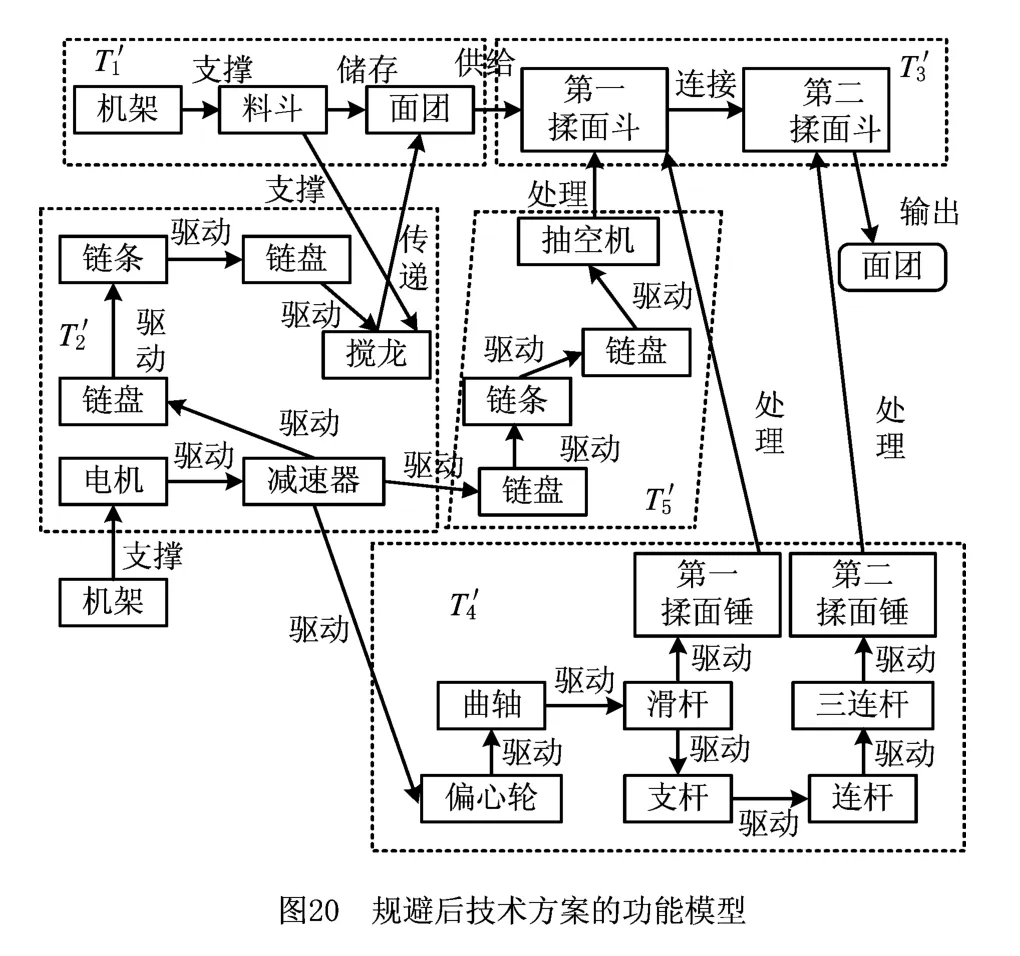

综上,得到的技术方案所对应的功能模型如图20所示。

依据该技术方案,采用电机驱动,经减速器减速后,从输出轴两端输出动力,一端经链传动驱动搅龙转动,另一端由滑杆将动力传递到偏心轮,偏心轮通过曲柄连杆带动两个揉面锤上下运动、在揉面斗中进行揉面,形成的新技术方案使竞争者获得了自有专利权,其原理如图21所示。

3.4 制度约束评价

由规避技术评价表,针对规避后的技术方案进行制度约束评价。规避后技术方案的五项必要技术特征中有T1′,T2′,T3′,T5′四项不符合法律规定,构成侵权,但是由于第四项技术特征T4′属于实质改变特征,五个特征组合形成的新技术方案仍为成功规避的技术方案,该方案的技术评价表如表7所示。

表7 基于制度约束的创新设想评价表

原专利权人与竞争者因规避方案的创新性产生了纠纷,在专利诉讼中竞争者的设计方案被判定不侵权,从侧面证明了基于技术与制度约束的规避设计方案的可行性。

4 结束语

本文提出一种应用TRIZ 理论提取制度约束、突破技术约束并最终实现基于制度与技术双重约束的专利规避方法。针对专利法律制度约束的特点,首先提出专利制度约束条件下的专利信息阅读图和专利权利范围图的建立,以及面向专利规避的功能裁剪路径的确定;其次在针对现有技术进行维度分析及核心专利识别的基础上确立专利技术约束,并采用TRIZ理论中分析、解决问题的工具进行技术约束突破;综合专利制度及技术约束解决方法,提出一套包括技术约束确立、制度约束确立、技术约束突破、制度约束评价四个步骤的专利规避方法;最后针对实际专利规避实例,采用本文所提专利制度及技术约束的专利规避方法,进行了专利规避论证,结论表明本文所提专利规避方法有效。

专利规避已成为企业参与市场竞争的有力手段,如何将TRIZ创新方法充分应用于专利这一创新载体,将是今后一个重要的研究方向。

[1]LI M,MING X G,HE L N,et al.A TRIZ-based trimming method for patent design around[J].Computer-Aided Design,2014,62(1):20-30.

[2]PATRICK B,PINKERTON J,PATRICIA P,et al.Design around valid US patents[R].Bonita Springs,Fla.,USA:Patent Resources Group,Inc.,1994.

[3]IKOVENKO S.Approaches of walking around competitive patents using TRIZ tools.[D].Moscow,Russia:State Research Institute of Patent Information and Expertise,1991:135.

[4]CHANG H T,CHEN J L.An eco-innovative design method based on design around approach[C]//Proceedings of the 3rd International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing.Washington,D.C.,USA:IEEE,2003:575-582.

[5]HUNG Y C,HUS Y L.An integrated process for designing around existing patents through the theory of inventive problem-solving[J].Journal of Engineering Manufacture,2007,221(1):109-122.

[6]JIANG Ping,LUO Pingya,SUN Jianguang,et al.Method about patent design around based on function trimming[J].Journal of Mechanical Engineering,2012,48(11):46-54(inChinese).[江 屏,罗平亚,孙建广,等.基于功能裁剪的专利规避设计[J].机械工程学报,2012,48(11):46-54.]

[7]LIU Y,JIANG P,WANG W,et al.Integrating requirements analysis and design around strategy for designing around patents[C]//Proceedings of the 2nd International Conference on Computing,Control and Industrial Engineering.Washington,D.C.,USA:IEEE,2011:29-32.

[8]CHEN W C,CHEN J L.Innovative method by design-around concepts with integrating the algorithm for inventive problem solving[J].Journal of Mechanical Science and Technology,2014,28(1):201-211.

[9]XU Yeliang,XU Boer,HONG Yongjie.Development of a design methodology based on patent and axiomatic design[J].Journal of Quality,2009,16(3):153-163(in Chinese).[徐 业良,许博尔,洪永杰.结合专利资讯与公理设计之创新设计流程[J].品质学报,2009,16(3):153-163.]

[10]LI Peng,AN Jiping.Introduction to TRIZ theory in the application of patent design around[J].Invention and Patent in China,2013,12(2):29-32(in Chinese).[李 鹏,安纪平.浅谈TRIZ理论在专利回避设计中的应用[J].中国发明与专利,2013,12(2):29-32.]

[11]LAI Y H,CHE H C.Evaluating patents using damage awards of infringement lawsuits:a case study[J].Journal of Engineering and Technology Management,2009,26(3):167-180.

[12]LAI Y H,CHE H C.Modeling patent legal value by extension neural network[J].Expert Systems with Applications,2009,36(7):10520-10528.

[13]ALTSHULLER G.And suddenly the inventor appeared:TRIZ,the theory of inventive problem solving[M].Worcester,Mass.,USA:Technical Innovation Center,1996.

[14]XUE Shengguo.A dough kneading machine used for processing vermicelli:China,2819822[P].2006-09-27(in Chinese).[薛胜国.用于粉条加工的揉面机:中国,2819822[P].2006-09-27.]

[15]ZHAO Zhangren.A dough kneading machine used for processing vermicelli:China,201001359[P].2008-01-09(in Chinese).[赵章仁.用于粉条加工的揉面机:中国,201001359[P].2008-01-09.]