最简句法要“知其然”更要“知其所以然”——《最简句法教程:基础与展望》简评

邓昊熙

(梧州学院国际交流学院,广西梧州543002)

一、引言

今年恰好是Chomsky系统地提出“最简方案”(Minimalist Program,以下简称MP)的第二十个年头。MP在过去的二十年里发展迅速,在语言学界产生了巨大而深远的影响。对于MP的理解以及在句法分析中如何实现MP的基本精神一直是学界关注的重点问题。本文回顾Howard Lasnik、Juan Uriagereka以及Cedric Boeckx三位最简句法领域中顶尖学者所合著的《最简句法教程:基础与展望》(A Course in Minimalist Syntax:Foundations and Prospects)一书中的主要内容并对该书作简要评述,目的在于通过理顺MP与“原则与参数”(Principles and Parameters,以下简称P&P)理论之间继承与发展的关系,从而加深我们对于MP基本精神的理解。本文认为,从理论建构的角度看,最简句法不仅要“知其然”更要“知其所以然”。

《最简句法教程:基础与展望》一书是由David Lightfoot主编的《生成句法》(Generative Syntax)丛书当中的一本。这套丛书的目的是引领读者如何从P&P框架下的管辖与约束(Government and Binding,以下简称GB)理论过渡到MP的研究框架。因为MP对原有的理论体系作了较大的修改,以前很多的研究都需要做出重新的分析。这套丛书就是希望在这一点上能给读者有所交待并希望给读者以启发。该书共分为七章,主要讨论了MP中的基本概念和设想(第一和第二章)、推导的经济性(第三章)、表征的经济性(第四章)、语言运算中“最后手段”(last resort)的特性及其意义(第五章)、逻辑式(logical form,以下简称LF)及其相关的操作(第六章)以及运算系统与其它接口层的关系等还有待分析的问题(第七章)。应该说,这本书已经涵盖了MP中(包括理念上的以及技术上的)所有的核心问题。

二、各章内容简介

第一章Minimalist Expectations:Preliminary Assumptions,with a Review of Some Familiar Notions秉承了Chomsky在MP框架下讨论问题的一贯做法,首先从宏观的角度讨论了MP的基本概念和总体思路。作者认为,理想化使对于普遍语法的研究有别于传统的描写性研究,能使我们把精力都集中在对语言能力而非语言运用的研究当中,能使我们更加关注隐藏在各种语法结构背后的更为一般的原则。在对历史的回顾中,作者讨论了在生成语法发展历程中词库与运算系统之间的关系、讨论了X-阶标理论如何取代短语结构规则以及讨论了题元角色在语法中的地位等问题。在表征层的问题上,作者指出,由于MP认为语言是满足声音和意义接口层的最完美的形式,所以MP摒弃了原来P&P框架下的四个层面中的D-结构和S-结构,只保留两个接口层LF和语音层PF。对于模块性、格位和题元关系的问题,作者认为模块性不是MP追求的目标,但却是MP的前提假设之一。这几个小节的讨论基本属于回顾性质。该章剩余部分的讨论则是开放性的。作者认为理论的优雅性与事实之间存在张力,如果某一种理论只能服务于某一种现象,那么这种理论就带有临时性,是不优雅的。因此,作者指出,理想的情况应该是把一些看起来不相关的语言结构联系起来,归结到某一个参数的变异上。作者通过对于题元准则、格过滤式等具体问题的讨论来印证自己的观点。此外,作者还强调了“弱式最简命题”WMT与“强式最简命题”SMT之间的区别。WMT也叫“方法论上的最简主义”,主要是讨论“我们是否可以使理论变得更好”、“我们是否可以使原则变得更具解释力”等问题。其实对于这些问题的探讨体现了伽利略式的研究风格。所谓的“伽利略式的研究风格”指的是,人们正在构建的抽象理论体系才是真理;现象则是对真理的某种歪曲。所以,最具意义的不是去考虑现象,而是寻求那些确实能够给予人们以深刻见解的原则,以此解释事物为何会如此这般,如果事实驳斥理论的话,那么事实就可能是错误的。Chomsky一直坚持认为我们应该像伽利略一样,不考虑理论的覆盖面问题,有意忽略和无视反面例证,以维持有关规则和原则的正确性,保证理论构建事业的继续进行。生成语法研究目的不是描写事实和现象,而是探索和发现那些隐藏在事实和现象背后的本质和原则。如果说,“方法论上的最简主义”是生成语法一贯的宗旨的话,那么MP的特点就在于它倡导“强式最简命题”SMT。SMT也叫“实质最简主义”或“本体论上的最简主义”。该命题认为人类的语言在满足语言系统必须满足的条件上是“完美”的。对于SMT的讨论贯穿于Chomsky关于MP的分析中。回答“在与大脑中各个系统之间的相互作用中,语言系统在设计上是否是完美的”这样一个问题是MP一直以来孜孜以求的目标,这也成为了MP与众不同之处(Martin et al,2000)。本书作者坚持Chomsky关于SMT的思想。在本章最后一部分里,作者还把语言学与流体力学作了比较,认为这两门学科在局部性、保留性以及对称性等三方面具有很强的相似性,从而把语言放在一个更加宏大的科学背景当中加以研究。

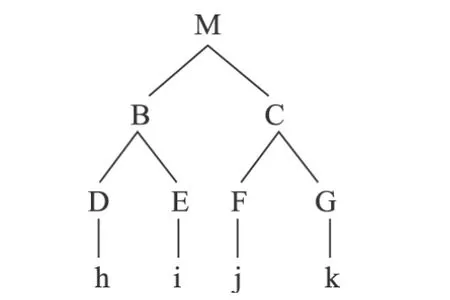

第二章From Rules to Principles and Beyond:A Strongly Constructivist System,with a Detailed Presentation of Phrase-structure在第一章回顾历史的基础上,开始转向对运算具体技术操作手段的探讨。作者首先区分了“限制性系统”与“结构性系统”的区别:前者认为运算系统的生成力十分强大,通过某些“过滤装置”排除掉一些可能的但却是非法的结构;而后者则认为运算系统只生成那些合法的结构表达式,因此“过滤装置”就没有存在的必要。由此可见,结构性系统更加符合MP的理念。本章一个值得关注的地方是作者花了很大的篇幅来讨论Kayne(1994)所提出的线性对应公理LCA。Kayne(1994)第一次系统地从形式的角度讨论如何从成分之间的结构关系推演出这些成分之间的线性关系。LCA引发了广泛的关注和讨论,如Chomsky(1995)、Fukui&Takano(1998:27-86)、Epstein et al.(1998)、Chametzky(2000)、Moro(2000)等。虽然其中不乏修改甚至是反对的意见,但也足以证明其影响是巨大的。LCA的核心思想是,成分之间所存在的非对称性成分统领关系 (asymmetrical c-command)决定了成分之间在线性顺序上的先后关系。结构上的关系就能推演出线性上的关系而无需设立其它原则或规则,单就这一点来说,LCA是符合MP的基本精神的。同时,如果我们认为成分之间在线性顺序上的先后关系就是它们的发音顺序的话,那么Kayne(1994)所提出来的LCA则在实践着MP对于运算系统与PF之间接口关系的追求。但是LCA无论是在概念上还是在语言的经验事实上都存在一些问题。比如说,在下面的结构(1)中,由于非终端节点D和E对称性成分统领对方,所以LCA无法决定终端节点h和i之间的先后顺序。同样地,LCA也无法决定j和k的先后顺序。这对于LCA来说确实是个大问题。处理的方法有很多。比方说,Chametzky(2000:79)干脆就认为语言中不允许这样的结构出现。但本书的作者认为可以采用Uriagereka(1999:251-282)所提出的“多重拼读”(multiple spell-out)来处理。多重拼读的思想在于允许运算系统多次把已经形成的构件(object)输送到拼读中去,而不像我们一直所认为的那样拼读只能发生一次。

(1)

例如在结构(1)中,当B节点已经形成,运算系统就把B输送给拼读,B就变成了一个终端节点,它以一个整体的形式继续参与下面的运算,但是后续的运算将不能再作用于B的内部成分。因此,当C节点的形成晚于B节点,那么B节点就会非对称性成分统领C节点及其下面的节点,所以B的终端成分就会在线性顺序上先于C的终端节点。这不失为一个好的处理办法。Chomsky(2001:1-52)也指出运算过程中会出现多次拼读。不过,这样的处理办法还有其它问题需要回答。例如,B和C节点的形成是同时进行的还是分别进行的?运算系统如何得知到了节点B就要发生拼读?当B和C节点是同时进行时,是什么机制决定到底是哪个节点先送往拼读?本书作者似乎没有对这些问题做出解释说明。作者在本章的最后部分讨论了光杆短语结构,并提出了“第一守恒法则”:词汇信息守恒法则。其主要思想是在运算推导过程中,不能增加也不能减少词项的信息,因此词项的信息在整个运算过程中是守恒的。

第三章题为The Economy of Derivations:Featuring Movementsof Various Sorts and Waysto Constrain Them。作者在本章集中讨论了“移位”这个句法操作手段以及各种限制移位的条件。具体说来,作者讨论了在生成语法发展的不同阶段对于中心语移位的技术操作、这些操作所涉及的限制条件以及这些操作给语言间的差异所造成的影响。生成语法早期提出了“词缀跳跃”。它能解释英语和法语中存在的一些差异(主要是动词和副词之间的先后顺序问题)。“词缀跳跃”从其本质上说是一种自上而下的移位方法。如果我们坚持认为成分移动后所留下的语迹必须要被其先行词成分统领的话,“词缀跳跃”就面临问题了,因为词缀下降后没有被其先行词成分统领。面对这一问题,作者回顾了词缀先下降与动词结合,然后动词再隐性提升的方法:在隐性层面上,原来处在Infl位置上的词缀下降到动词位置与之结合,留在Infl位置上的语迹会因为没有语音内容而被删除,所以动词的复合体[V[I]]就能隐性地提升到该位置。但这样的方法显得很不经济。所以在MP框架下采用的方法是根据功能语类AgrO、AgrS和T的特征强弱来决定动词的移位是显性的还是隐性的,并由此导致语言间的差异。需要注意的是,在中心语移位过程中可能会跨越另外的中心语,这样的移位是不被允许的,因为它违反了中心语移位限制或者从更一般的意义上说,违反了空语类原则。作者还结合“延迟原则”讨论了经济性策略。作为经济性策略之一的“延迟原则”认为,如果移位能延迟到LF再进行的话,那么就没有必要在显性层面上作移动,因为在LF上的移动相比于显性移动会更加经济。但是,如果在运算过程中涉及核查语义无解特征的话,那么即使是违反“延迟原则”,显性移动也必须进行。为了能保证推导的成功收敛,必须强制性地作显性移动以核查语义无解特征,但这样做就违反了“延迟原则”。如果要遵循“延迟原则”,移动只能留到LF才能进行,这样就会导致推导崩溃。正是在这样的角力下,作为一种策略的经济性是可以被违反的。本章从第6小节开始,结合具体的语言事实讨论了移位所涉及的限制条件,侧重在对于“最小连接条件”MLC的分析上。作者分析了中心语移位、wh成分移位、超级提升以及孤岛等语言现象,指出了成分统领关系与MLC之间存在密切的关系:只有当移位的目标与移位的成分之间存在成分统领关系时,该条件才能发挥作用。关于特征移位,作者讨论了Chomsky(1995)对于这个问题的分析。对于转换而言,最重要的是语类X是否吸引特征F。如果是,那么根据经济性原则,就只移动特征F而语类Y本身不作移动。但这样会导致语类与特征相分离。因此在拼读之前,如果语类X吸引特征F,那么只好把包含有该特征F的语类Y也一并地吸引过来。大致上,作者与Chomsky的思路相吻合,只是作者认为当特征F被吸引到语类X上而同时语类Y也被吸引过来时,特征F会重新“回归”到语类Y身上。在关于循环性的问题上,作者结合西班牙语和意大利语的语料,分析了拼读循环进行的可行性。值得注意的是,此处是本书作者第一次提及Chomsky(2000:89-155)等较新思想的地方,目的是为以后引出“语段”、“语段不可渗透条件”等思想作好准备,同时也表明Chomsky的新近思想并非无源之水、凭空想象。

在第四章The Economy of Representations:Featuring Chain Uniformity and Case中,作者把第三章中关于推导经济性的分析扩展到表征式上。作者首先提及“充分解释原则”:如果一个推导能满足充分解释原则的话,那么它在PF和LF层面上是成功收敛的。这是优化的表征式所应该满足的其中一个条件。不过,鉴于Chomsky有些表述比较模糊,我们需要区分下面三个概念:一是“可解读条件”,二是“被终结的推导”,三是“经济的推导”。由于没有被核查的强特征会导致推导的终结,所以对已被终结的推导我们无需再去考虑它是否能成功收敛。因此对于推导是否是优化的考虑仅仅局限在哪些能成功收敛的推导当中,崩溃的或已被终结的推导是不会与成功收敛的推导相竞争的。作者通过对“语链一致性条件”(Condition on Chain Uniformity,CCU)以及由此所发展起来的“第二守恒法则”(即“结构信息守恒法则”)的讨论来对表征式加以限制,以使表征式能符合经济性的要求。需要指出的是,CCU要求出现在语链当中每一个连接都具有某个一致的特性,这在实际语料分析中往往会被违反。解决的方法是把导致语链不一致的中间语迹删除,因为中间语迹对解读没有太大的影响,但需要保留最初处于论元位置的语迹(即链尾)和处于链首的成分,从而能弱化CCU。“结构信息守恒法则”要求在句法推导中生成的可解读结构单位不能被改变。该法则的理论来源可以追溯到Emonds(1970)的“结构恒定假设”上。该假设的功能在于对移动做出限制:移动只能是中心语移动或XP-指示语移动,而不能出现中心语-指示语移动或XP-中心语移动。如果说这是表征式与LF接口的要求,那么表征式与PF接口的要求则是,当这两者交互作用时所得到的必须是合理的线性化顺序,而所谓的“合理的线性化顺序”则取决于在第二章已经讨论过的LCA和“多重拼读”。另外,作者结合被动结构、管辖、PRO以及例外授格结构,集中分析了让生成语法学家忙乎了几十年,而让传统语言学家忙乎了近两千年的经典问题—格位。作者结合自己与Chomsky的研究结果(Chomsky&Lasnik 1993:506-569)指出,PRO有空格。此外,格位核查是抽象的LF操作,与语类是否发音无关,只与该语类是否是论元有关。

第五章The Last Resort Character of Linguistic Computations:On What Derivesthe Movement Operation and Related Topics着重讨论了“最后手段”在运算中的基本属性。作者一开始就确立了中心语-补足语以及指示语-中心语是句法运算中的核心结构关系,所有的格位核查都是基于指示语-中心语这样的结构关系而进行的,这在理论的概括性上又提升了一个等级。本章主要讨论英语的存现结构。该结构中最重要的就是填充词there与动词后副主语之间的关系。如果我们把T的EPP特征看成是强特征,且在推导过程中已经没有其它的名词性成分能提升到句首位置,那么填充词there进入推导当中的一个很重要的原因就是为了核查并删除T的EPP特征。从这个意义上说,there的插入是保证推导能成功收敛的“最后手段”。此外,填充词there与动词后的副主语所构建起来的关系与语链很相似,因此作者用CHAIN与一般意义上的语链(chain)相互区别开。在分析了CHAIN与一般语链的异同后,作者倾向于把两者合二为一,统一用chain来指代。作者结合Belletti(1988:1-34)所提出的“部分格”(partitive)假设和自己的研究(Lasnik 1992:381-405),指出了“部分格”假设所存在的问题,提出即使是“部分格”也是基于结构关系的一种格。结合具体的语言事实,我们可以发现在英语的存现结构中,其实是动词后面的副主语与动词相一致而不是填充词与动词相一致,所以我们可以假设副主语隐性地提升到填充词的位置上。问题是这样的提升其动机是什么?这是作者花了大量笔墨尝试回答的基本问题。这里需要区分一对概念:“自利性”和“开明的自利性”。前者是Chomsky提出的概念,主要是指成分的移位只服务于能核查自身的语义无解特征,与其它成分的特征无关。后者是Lasnik对于“自利性”的一种弱化,认为如果一个成分在推导的较早阶段为另一个成分进行了操作,以便在推导的较后阶段能使自身的要求得以满足,那么这样的操作会得到允准。简单说来,“开明的自利性”认为一个成分可以为了满足其它成分的特征核查而发生移位操作。作者结合自己与Chomsky的研究结果(Chomsky&Lasnik 1993:506-569)指出,可以把填充词there处理成一个LF层面上的词缀,如果副主语不移位,在LF层上there的形态特征就会得不到满足,推导就崩溃。而至于副主语的不定指效应则可以看作是LF词缀自身的特点所致。当推导进行到某一阶段出现EPP特征时,究竟是从词库里选另外的词项来满足EPP特征还是提升已经形成的结构当中的某个成分来满足EPP特征?Chomsky认为从词库中选词更符合经济原则,所以他提倡合并优先于移动。但这个观点遭到了包括作者在内的很多人的质疑。其中一个原因在于,在推导过程中插入从词库中另选的词可能只能在局部上符合经济性的要求,而这个推导发展到最后可能会导致崩溃。如果是这样的话,那么插入从词库中另选的词这个操作就无法满足全局性的经济要求。本章还讨论了“最后手段”在运算中的地位。我们往往认为“最后手段”只是作为一种“修补”的方式出现在运算当中,但作者却从理论构建的高度上去分析“最后手段”的作用。由于运算可能会产生很多结构,涉及很多词项,这些词项的线性排列关系会随着它们之间相互关系的复杂程度而发生变化。“最后手段”会降低线性化的难度或者大量地减少线性化的可能性。从这个意义上说,“最后手段”不是对于已有理论框架的修修补补,它应该在理论的完整性上发挥更加重要的作用。

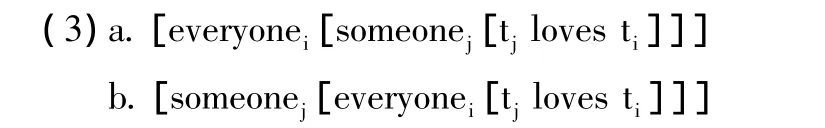

第六章LF Processes:Why We(Don't)Need Them and What They Might Be主要讨论运算系统与LF接口层的关系,着重在于分析量化词提升QR以及重构等手段如何处理包括量化域歧义、隐性的wh移位、承前省(antecedent-contained deletion)等在内的复杂的语义现象。量化词辖域的问题是十分复杂的问题,特别是当涉及如同下面的结构时,要给出一个合适的解决方法是一个巨大的挑战:

(2)Someone loves everyone.

这句话存在歧义。它涉及到如下两种LF表征结构:在(3a)中everyone占广域,而在(3b)中someone占广域。换句话说,这两个结构都涉及某种形式的移位操作。问题是这样的移位不是我们一般意义上的移位,它除了有语义上的差异以外,没有其它更为明显的效应。正如作者所指出的那样,这样的移位仅仅服务于量化词的特征要求,与格特征和EPP特征都没有关系。在MP的框架下,这样的移位操作与移位作为运算的“最后手段”的思想是否一致?作者在本章中花了大量的篇幅来分析QR,但似乎到最后都没有给出一个统一的答案。对于LF存在的合理性问题,作者对于LF部门在理论中的存在提出了质疑,但同时也表示LF表征式的地位是很牢固的,因为它是句法运算与语义的接口层面,是人类自然语言与其它形式系统的一个重要区别。或许正如本章的小标题一样,作者也没能对于LF及其表征式在语法理论当中的地位给出明确的回答,这可能在某种程度上反映了当今对于LF的研究还存在很多值得我们继续探讨的问题。

第七章标题是 Roles,Cycles,Binding,and Related Problems:Including a Discussion of Open Questions Relating to Wh-movement。这一章是全书中开放性最高的一章。它主要探讨除了LF以外,运算系统与其它(包括题元角色、约束关系在内的)语义方面的相互作用。其中,作者提及以题元角色为基础的“词汇语义”概念究竟是我们关于自身周围世界的一般性思考还是语言学理论必须解释的语言事实。在GB理论下,同标在约束理论中起着十分重要的作用。在MP框架下,我们可以通过结合成分统领来重新定义约束三原则。本章的另外一个特点是它具有承前启后的作用。作者有意识地把Chomsky(2000:89-155,2001:1-52)等新近的关于“语段”的思想融合进本书当中,具体体现在对于句法推导循环性的讨论当中。最后,作者结合循环性来讨论了wh成分移位的问题,但他们的主要目的在于引领读者做出思考,作者并没有给出现成的答案。

三、简评

通过对本书各个章节内容的梳理,不难发现本书具有高度的理论性和高度的开放性两大特点。本书虽以“教程”为名,但实际上并不是一本介绍性的入门著作。它要求读者对于生成语法,特别是MP有一个基本了解。同时,本书也不是一本教给我们如何用现成的理论和技术手段去分析语言现象的教材,因为通过上面的分析我们可以发现,对于很多问题,即使是作者也没有给出明确答案。这就正如Chomsky反复强调的那样,MP只是“方案”,并不是既定不变的理论。或许这也恰恰就是MP能引发我们诸多思考的原因所在。

通过阅读本书,我们可以在更深层面上把握MP的基本思路。如果说通过仔细研读Chomsky(1995)可以大致了解何为MP,它有哪些基本的概念和技术操作,是“知其然”的话,那么本书就通过回顾这些思路以及技术手段的发展过程来表明Chomsky(1995)为什么会提出这样的思路,为什么会有这些技术操作手段,是“知其所以然”。我们往往只在意一个已经成型的理论或固定的技术操作手段,而可能会忽视理论演变发展的过程。这一点对于理论的构建是不利的。把握好理论发展的脉络,我们会发现理论的演变发展有其极为深厚的积淀。有人会质疑,Chomsky讨论的语料很少,所涉及的面极为有限,比如说,他老是讨论英语的存现结构。的确,通过研读Chomsky的著作,我们会经常发现他关于存现结构的分析。本书的第五章也花费了大量的篇幅来讨论存现结构。但恰恰是对于像存现结构这么“有限”的语料的分析,理论的高度得到不断地提升。这是符合Chomsky一贯坚持的“伽利略-牛顿”式的研究风格的。深化Chomsky的MP精神及思想是这本书的要旨。如果我们简单地认为Chomsky的MP为我们定下了“标准”,那么这本书就是要告诉我们这些所谓的“标准”是怎么得来的?为什么会是这样?会不会有其它的可能性?基于这样的考虑,该书分析整理了一些理论和技术操作的历史背景以及其发展的脉络,旁征博引,充分显示了作者的理论功底及对相关语言现象分析的驾驭能力。从这个意义上说,这本书有助于我们把握理论的发展过程,能给我们在理论的深入和建构上提供很多启示。

本书的目的在于探讨在MP所强调SMT下,如何才能使运算推导趋于更加经济和更加简洁,但本书并没有给“最经济”、“最简洁”下任何的定义。或许我们以后的研究也只能是不断地向“最经济”“最简洁”迫近,但这应该就是科学的魅力所在。

Belletti,A.(1988).The case of unaccusative[J].Linguistic Inquiry(1).

Chametzky,R.(2000).Phrase Structure:From GB to Minimalism[M].Malden,Mass.:Blackwell Publishing.

Chomsky,N.(1995).Minimalist Program[M].Cambridge,Mass.:The MIT Press.

Chomsky,N.(2000).Minimalist Inquiries:The Framework[A].In Martin,R.,Michaels,D.& Uriagerieka,J.(eds.),Step by Step.Cambridge,Mass.:The MIT Press.

Chomsky,N.(2001).Derivation by Phase[A].In Kenstowicz,M.(ed.),Ken Hale:a Life in Language.Cambridge,Mass.:The MIT Press.

Chomsky,N.&Lasnik,H.(1993).The Theory of Principles and Parameters[A].In Jacobs,J.,von Stechow,A.,Sternefeld,W.& Vennemann,T.(eds.),An International Handbook of Contemporary Research.Berlin:Walter de Gruyter.

Emonds,J.(1970).Root and Structure-preserving Transformations[D].Cambridge,Mass.:MIT.

Epstein,S.D.,Groat,E.M.,Kawashima,R.& Kitahara,H.(1998).ADerivational Approach to Syntactic Relations[M].Oxford:Oxford University Press.

Fukui,N.and Takano,Y.(1998).Symmetry in syntax:merge and demerge[J].Journal of East Asian Linguistics(1).Kayne,R.(1994).The Asymmetry of Syntax[M].Cambridge,Mass.:The MIT Press.

Lasnik,H.(1992).Case and expletives:notes toward a parametric account[J].Linguistic Inquiry(3).

Martin,R.,Michaels,D.& Uriagerieka,J.(2000).Step by Step[C].Cambridge,Mass.:The MIT Press.

Moro,A.(2000).Dynamic Antisymmetry[M].Cambridge,Mass.:The MIT Press.

Uriagereka,J.(1999).Multiple Spell-out[A].In Epstein,S.D.& Hornstein,N.(eds.),Working Minimalism.Cambridge,Mass.:The MIT Press.