漳州布袋木偶戏的前世今生

梁广程

布袋木偶戏属于木偶戏的一种,是用布袋木偶来表演的戏剧,古代又称布袋傀儡戏,是中国艺苑中的一枝奇葩。漳州布袋木偶戏和木偶头雕刻于2006年5月20日申遗成功,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

一、傀儡与傀儡戏

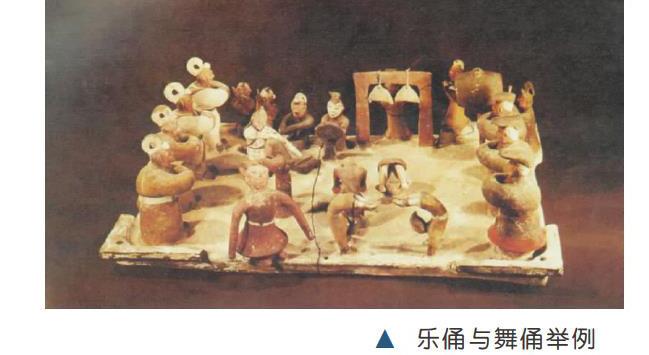

木偶,古代称傀儡、魁儡子、窟儡子。用木偶来表演的戏剧叫木偶戏,古代称傀儡戏。傀儡的前身是俑。俑是古代殉葬的人形偶,与墓中的鸡、豚、狗、马同等地位,在墓中都是为墓主人死后享乐的工具。俑既是墓主人的守卫者又是奴隶,供主人使唤,娱乐消遣,驱祟御凶。

傀儡二字,本是戴恶神面具用以驱鬼的意思。傀儡是对神的模拟。古代的傀儡戏原是驱鬼逐疫的仪式,《说文 页部》:“今逐疫有魌头”;“方相之称魌头,得义于丑”。表示装丑逐祟的意思,所以它的主角不是鬼而是神,方相(祭祀仪式的主持者)在祭祀仪式上戴魌头①而舞、表演傀儡戏显示与神灵的“沟通”。傀儡戏吓鬼不吓人,是借神的力量服务于人的“神戏”。

傀儡戏产生于何时?迄无定论。但多数学者认为:“源于汉,兴于唐”。根据考古实物,河南安阳殷墟(中国商朝晚期都城遗址,前1319-前1046年)出土了商代奴隶陶俑。春秋、战国(前770-前221年)就有了木俑和乐俑。长沙马王堆西汉墓发掘出的乐俑、歌舞俑,造型和工艺水准较前朝又有很大进步。俑是最初的木偶实物。这些木偶初期是祭仪器具,后来成为人们喜庆娱乐活动的一种工具。东汉末年(184-220年)魏国扶风人马钧(生卒年不详),先是发明了指南车,又奉魏明帝诏制“木偶百戏”,马钧用木头制成木偶,与轮盘连接,用水力驱动,通过传动机件,使上层的所有木偶都动了起来。有的会击鼓,有的会吹萧,有的会跳舞,有的会耍剑,有的会骑马,称“水转百戏”。虽然这些木偶只会重复简单的动作,而且没有故事情节,但木偶已经具有可操纵的雏形。1978年,在山东莱西县院里乡岱野村东西汉(公元前202-公元8年)古墓中出土了一个奇异的大木偶。身高193厘米,全身主要大关节都可以活动。整体用13块木条组成,躯干、四肢都参照人体骨胳长短、粗细分别制作,关节处用卯榫衔接。木偶头颅用整块木头雕刻,口、鼻、耳、目等器官刻工精细,形象逼真。木偶全身关节部能自由活动,可立、可坐、可跪。这个发现,显示出木偶由殉葬的“俑”向娱乐的“偶”过渡;同时表明,木偶制作拟人化。因而多数人认为,中国木偶艺术“源于俑”。这具木偶(现存青岛博物馆),为研究我国傀儡戏的起源提供了珍贵的实物资料。

南朝宋史学家、文学家范晔(398-445年),在他撰写的《后汉书·五行志》中,对汉代出现的“作魁儡”有过描述。“作魁儡”兼有制作木偶和操作木偶的意思。

北齐时代(550-577年)我国已经出现由人操纵、以木偶装扮人物,在庙宇、广场当众表演的带有片段故事情节的木偶戏。

隋代(581-618年),木偶的制作高度发达,据《大业拾遗记》记载,在当时的“百戏”②中多“水饰”③、“机关木人”④,多扮演神话、传说、三国故事,人物众多。可见隋代时已经把木偶表演作为百戏中的一种。

宋代孟元老(生卒年不详,北宋东京开封府人),在南宋绍兴十七年(1147年)撰写的《东京梦华录》中,记录了许多宋徽宗赵佶(1082-1135年)当朝期间的民间逸事,内中就载有“杖头傀儡”⑤、“悬丝傀儡”⑥、“药发傀儡”⑦等傀儡戏品种。南宋临安府钱塘人吴自牧(生卒年不详)所撰写的《梦粱录》,是一本介绍南宋(1127-1279年)都城临安城市风貌的著作。据《梦粱录》记载:“凡傀儡,敷演烟粉、灵怪、铁骑、公案、史书历代君臣将相故事话本,或讲史,或作杂剧,或如崖词。如悬线傀儡者,起于陈平六奇解围故事也,今有金线卢大夫、陈中喜等,弄得如真无二,兼之走线者尤佳。更有杖头傀儡,最是刘小仆射家数果奇,其水傀儡者,有姚遇仙、赛宝哥、王吉、金时好等,弄得百伶百俐。兼之水百戏,往来出入之势,规模舞走,鱼龙变化夺真,功艺如神。”由此可知,南宋时,不但傀儡戏的品种繁多,而且戏剧的故事情节相当完整多样。

元代(1279-1368年),由于城市经济的发展,各种伎艺集中演出在勾栏瓦舍,特别是作为都城的开封、大都、杭州等地更为繁盛,加之元朝的贵族对歌舞、戏曲、杂耍的爱好,杂剧、百戏艺术空前繁荣。受这些因素的影响,傀儡艺术也有不俗的表现。元朝诗人姬翼在《鹧鸪天》写道:“造物儿童作剧狂,悬丝傀儡戏当场。般神弄鬼翻腾用,走骨行尸昼夜忙。”这是为提线木偶所作的小诗。元朝僧人圆至《观傀儡诗》云:“锦裆丛里斗腰肢,记得京城此夕时。一曲太平钱舞罢,六街人唱看灯词。”元末杨维祯(1296-1370年,元末明初著名诗人、文学家、书画家和戏曲家)在松江看了世袭木偶艺人朱明表演的木偶戏《尉迟平寇》《子卿还朝》后,专门为他写了一篇《朱明优戏序》称赞他的演技,文章说:“玉峰朱明氏,世习窟儡家。其大父应俳首驾前。明手益机警,而知辨歌喉,又悉与手应,一谈一笑,真若出于偶人肝肺间,观者惊之若神。”赞扬朱明表演时说白、歌唱都能和操纵木偶动作紧密结合,使木偶表现出如同真人般的情感。这反映了当时木偶戏演技已达到相当水平,同时剧目已具备了与杂剧相似的反映现实生活的内涵。

明、清、民国以来,木偶戏由城镇勾栏瓦舍演出,进入乡村的集市广场,形成木偶戏大发展,木偶的品种也越发多样,福州串头戏、泉州嘉礼戏、漳州布袋戏、广东杖头、潮州铁枝、合阳线戏、吴桥扁担戏、四川大木偶等等,演出剧目不胜枚举,出现了百花齐放、姹紫嫣红的新局面。日本发动侵华战争后,国内经济萧条、百业凋零,木偶戏业者纷纷失业、改行。新中国成立后,尤其是改革开放以来,木偶戏由民间走向专业化,演出由广场走进剧场,木偶造型、木偶品种和舞台美术逐步现代化,木偶戏与多媒体的结合,促使木偶艺术一派繁荣兴旺。

二、漳州布袋木偶戏沿革

布袋戏又称布袋木偶戏、手操傀儡戏、手袋傀儡戏、掌中戏、小笼、指花戏,是我国汉族传统傀儡戏的一种。

布袋木偶的头部,用木头雕刻而成,内部雕空,偶身躯干和四肢及服装,都是用布料做成。演出时,将手套入戏偶的服装中,五指分别操作偶头和四肢躯干进行表演。因为戏偶的偶身很像是用布料成做的袋子,而有布袋戏之通称。布袋戏小巧玲珑,活泼多彩,便于演出。古时候,一位艺人,挑着担子,随街行走,随时打开行头,立即上演,很受群众欢迎。

专家普遍认为,木偶布袋戏起源于福建漳州、泉州一带。

毫无疑问,布袋戏是受其它傀儡戏的启发而创造出来的,它产生的年代较晚,但却是后起之秀,在我国众多的傀儡戏品种中,它一直璋显出勃勃生机,传播弥广,深受欢迎。布袋戏起源于何时,现已很难明确考证。晋代著名小说家王嘉(?-390年)在他撰写的《拾遗录》中记载: “南陲之南,有扶娄之国,其人善机巧变化……或于掌中备百兽之乐,宛转屈曲于指间。人形或长数分,或复数寸,神怪倏忽,玄丽于时。”似乎是布袋戏最早的描写。近代女学者丁言昭曾在敦煌莫高窟31窟中,发现一幅画于盛唐的壁画《弄雏》,画中是一位妇女举起手臂,运动指掌给孩子们作表演的状态。王嘉关于指掌技艺的记述和唐壁画所描绘的情境,与后来的布袋戏表演,有可比拟之处。据此有专家认为布袋戏或者可能出现于唐或晋之前,然而没有发现更明确的实物和记载,还是难以作为精确的证据。

据清代人沈定均修订的《漳州府志》记载,明万历时,“元夕初十放灯至十六夜止,神祠用鳌山置傀儡搬弄。”说明清代漳州木偶戏已相当兴盛。清朝中叶后,布袋木偶戏开始进入繁荣时期,福建地区出现不少布袋戏班社,并形成若干不同的表演流派。主要有福春派和福兴派,各具特色。清道光年间,有姓有名的布袋戏艺人就有50多人。街头巷尾,布袋戏的演出时时可见。

清代学者李斗(1749—1817年)在《扬州画舫录》载“……以五指运三寸傀儡,金鼓喧嗔,词白则用叫颡子,均一人为之 ,谓之肩担戏。”《扬州画舫录》所记的“肩担戏”,从表演形式上看,应该就是布袋木偶戏。清嘉道年间大学者周学曾(生卒年不详),主持编纂了道光版《晋江县志》(1830年完稿)卷七十二《风俗志·歌谣》记载:“有习洞箫、琵琶,而节以拍者,盖得天地中声,前人不以为乐操土音,而以为御前清客,今俗所传弦管调是也。又如七子班,俗名土班,木头戏俗名傀儡。近复有掌中弄巧,俗名布袋戏。演唱一场,各成音节。”这是有关“布袋戏”称谓的最早记载。

晚清,布袋木偶戏进入鼎盛时期,在福建龙溪、漳浦、海澄、长泰等县,乡乡有专业或业余戏班。

民国初期,福建地区有各类布袋戏班社100多个。民国10年(1921年)前后,仅在福建龙溪、海澄等地就有18个。民国19年,漳州布袋戏表演家金童兴应侨胞之聘,远渡新加坡、缅甸仰光一带演出3年之久。日本侵华战争以后,社会经济萧条,布袋戏走向衰落。新中国成立之后,在百花齐放、百家争鸣方针的指导下,布袋戏又有了飞跃的发展。在进入改革开放时代之后,人们的生活质量有很大的提高,布袋木偶戏更是遍地开花。 长久以来,布袋木偶戏成为闽南人民精神生活不可分割的一部分,许多居民,从总角到耄耋之年,都与布袋木偶戏相伴,正式成为乡恋、乡情、乡愁之一种。

三、布袋木偶戏的表演呈式

布袋木偶戏角色,大致与真人演出的中国戏曲中人物角色的行当分类相同,也有生、旦、净、末、丑各种行当,再加上布袋木偶戏特有的飞禽走兽类角色。传统的布袋木偶戏表演者只有正、副手,一般为父子或师徒。正手除操纵木偶表演外,还兼唱、念、道白。副手只操纵木偶配合正手表演。舞台是六尺(2米)长的“一字台”,正、副手面向观众,并排坐定,操纵木偶在台板上表演。1951年后,专业布袋木偶剧团改“坐式”为“立式”表演,舞台表演区改为宽8尺、深3尺左右,并增加了边条幕。 舞台长为16尺。以后又进行了多次调整。现在剧团使用的舞台有三种规格:通用舞台长11尺,深9尺;下乡舞台长8尺,深7.5尺;出国专用舞台长9尺,深8尺;高均为3.3尺至3.6尺。

(一)手指的操纵

布袋木偶一般高一尺(30厘米),60年代,木偶增大为1.2尺,“样板戏”的主要人物大1.5尺,以五指操纵。食指套入头颈,为主干,拇指、中指分别操纵木偶的左右臂,手掌为躯干。演员左右手可以同时套上两个布袋木偶,表演两个不同角色的人物形象。 如同钢琴演奏一样,人的双手经过正规有序的基本功练习,可以演奏极为复杂多声部钢琴曲,布袋木偶的表演也同理,必须经过正规有序的基本功练习,才能得心应手地操纵布袋木偶。为使十个手指得心应手地操纵木偶,还必须对手指进行长期、艰苦的基本功训练 ,例如“劈指”“抖手”“腕功”以及“臂功”⑧等基本功。

有时,为了剧情的需要,表演者不但要装扮人物,还要装扮各种动物,这时,手指的技巧将更加复杂。布袋木偶表演是最神奇的手指操纵艺术形式。

(二)口技

口技,指表演者给木偶配音。我们知道,木偶是个哑巴,不会发声,发声主要靠表演者的嗓子。表演者一个人表演多个角色,一边用手指操纵木偶,一边用嗓子说话和模仿各种音响效果。因此口技的运用成为表演成败的关键。

口技中重要的一环是语言,这是布袋戏表演的精髓,俗称“千金道白四两技”。不但要把握生、旦、净、丑等行当的发声,还要准确把握各个人物角色的声音性格,随时改变不同音色与语气,来展现故事人物的情感。

此外,还要模仿诸如音乐声、锣鼓声、鞭炮声、礼花绽放声、鸡鸭、猫狗、牛羊、青蛙、蟋蟀和现实生活中各种环境噪声。有时双手操控两个木偶打斗跳跃,双脚敲响锣声鼓点,嗓音发出变化万千的音响,一心多用。稍不留神,配合失当,演出就会失败。

(三)配乐

传统的演出很少使用乐队,如果需要配乐,多由表演者用口技模仿。有时表演者双手操控木偶的同时,还会用一脚踩鼓一脚踩钗的方法,获得配乐效果,这是高难度技巧。目前专业布袋木偶剧团演出时,有两种配乐方式:一种是常用的录音带配音;一种是乐队现场演奏配音。乐队配音一般都在剧团所在地演出时用。大凡外出异地演出,为了演出队伍的精干,大都采用录音设备配乐。

(四)传统布袋木偶戏与多媒体的结合

1980年,我国台湾布袋木偶戏艺术家,在传统的布袋木偶戏表演呈式的基础上,加入了现代多媒体因素,创发出“霹雳布袋戏”⑨品种。霹雳布袋戏的表演呈式,并没有废弃原来的传统,还是以手袋木偶的操纵动作为主体,以表演者旁白讲故事为轴线,但木偶头雕刻、服装、道具、音乐、音响,舞台布景都变成现代动画式的。表演过程中,用摄象机录下,用电脑再加工,再作成DVD光盘,作为电视连续剧在有线电视台播出。剧情多为魔幻、神怪、武打等。霹雳布袋戏吸引了广大观众,受到热烈欢迎。

四、漳州市木偶剧团

在福建省众多的布袋木偶剧团中,不乏艺术水平高超者,漳州市木偶剧团是其中之一。漳州市布袋木偶戏于2006年申遗成功,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,就是以漳州市木偶剧团作为蓝本存档。

漳州市木偶剧团自1959年组建以来,以其强烈的民族风格、精细缜蜜的表演、高超的技艺和丰富的演出剧目,获得广大观众的点赞,成为我国优秀的木偶剧团。漳州市木偶剧团专业演出人员二十多人,其中国家级演员十多人,还有专职木偶戏编剧多人。剧团积存的传统剧目319个(1561本),新创作的剧目丰富多彩、题材广泛。 建团以来,足迹遍及长城内外、北国南疆,十多次参加国家、国际木偶戏比赛中获得奖项:1960年,陈南田主演的《大名府》《雷万春打虎》在布加勒斯特举行的第二届木偶傀儡联欢节荣获一等表演金质奖章; 1980年3月《八仙过海》参加全国皮影戏调演,荣获文化部颁发“优秀演出奖”;1983年4月《黑旋风李逵》获首届福建省电视优秀作品奖,同年10月参加建国35周年全国电视节目展播获一等奖;1984年11月《擒魔传》获上海美影厂“鼓励奖”,它是我国首部多集宽银幕木偶故事片,影片发行国内外;1986年《岳飞》获福建省第二届电视作品优秀奖;1990年神话剧《钟馗元帅》获福建省第十八届戏剧会演“艺术创新奖”“优秀剧本奖”“布景设计奖”;1992年民间故事剧《狗腿的传说》在北京举行的全国木偶皮影戏汇演中获“优秀剧目奖”;1994年童话剧《口技猎人》获全国儿童剧“金猴奖”囊括编剧、导演、表演、雕刻、舞美、音乐、灯光等七项奖;1999年10月儿童剧《少年岳飞》获文化部第九届文华奖“文华剧目奖”“文华导演奖”“文华舞美(雕刻)奖”;2000年《神笛与宝马》获福建省现代戏调演优秀演出奖;2001年电视木偶剧《森林里的故事》获中宣部“五个一工程奖”;2003年7月木偶传统剧《铁牛李逵》在金狮奖第二届木偶皮影比赛中荣获银奖;2004年6月在捷克布拉格举行木偶比赛中荣获“最佳动画奖”,获得水晶杯,获奖剧目《大名府》《两个猎人》;2005年12月于西班牙国际木偶节获政府文化奖和组委会奖;2005年12月《卖马闹府》等剧目于西班牙国际木偶节获政府文化奖和组委会奖;2006年5月在赛尔维亚、黑山举行的第十三届苏博蒂察国际儿童艺术节上漳州市木偶剧团荣获“出色掌上艺术最佳优秀表演奖”,这也是本届艺术节上唯一团体大奖,获奖剧目《大名府》《卖马闹府》;2006年6月捷克布拉格第10届国际木偶节也获得了“最佳荣誉表演奖”,获奖剧目《比艺招亲》《卖马闹府》。这样骄人的业绩,放在任何一个专业文艺单位,都是让人震憾的成就,何况在一个演职员不足30人的小小木偶剧团。1962年现代著名学者郭沫若(1892一1978年)看过漳州木偶剧团的演出 后,题词一首《西江月》:“创造偶人世界,指头灵活十分;飞禽走兽有表情,何况旦生净丑;解放以来出国,而今欧美知名;奖章金质有定评,精益再求精进。”

五、木偶头雕刻

漳州木偶头,与布袋木偶戏结合在一起时,是木偶戏道具的一部分。如果木偶头单独放置时,则是民间工艺美术品。漳州木偶的整体造型包括头、四肢、服装、冠盔等。木偶头雕刻仅指头部造型。漳州木偶头雕刻是特殊技艺,它与漳州布袋木偶戏于2006年5月20日一起被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

传统的布袋木偶,木偶头是脸谱式的,木偶雕刻师按照剧目中的某个人物的形象,雕刻成典型脸谱,主要为生、旦、净、末、丑各种传统角色,加上特有的飞禽走兽。木偶头脸上的神态是凝固的,如果雕刻师把木偶头雕刻成笑脸,那么在整出戏的表演中,木偶头都是笑着的,当剧情需要它表现哭泣时,它还是个笑脸,无法表现剧情在瞬间中的不同表情变化。这就要求木偶雕刻师具有一定的文化素质、敏锐地把握人物性格、同时兼备极高的雕刻技巧,雕出的木偶头尽量满足整出戏的要求。

古时候,木偶戏表演者通常自己制作木偶,随着时间的推移,木偶戏班越来越蓬勃发展,木偶头的制作水平要求越来越高,于是出现了专事木偶头制作的作坊。早在清代嘉庆十二年(1807年),木偶雕刻家徐梓清在漳州东门开设“成成是”木偶作坊。随着木偶剧团的增多,木偶头作坊像雨后春笋般发展起来,同时涌现出众多的木偶雕刻家并代代相传,形成了不同雕刻风格的流派。在众多的流派中,最为业内人士称道的是“南江北徐”,“南江”指的是南派木偶雕刻大师江加走;“北徐”指北派木偶雕刻大师徐年松。

江加走(1871-1954年),泉州北郊花园头村人,父亲江金榜(1852-1889年)是个多才多艺的农民,农忙时种地,农闲时雕刻神像和布袋戏木偶头,有时还兼事家具漆画。江加走出生时家境并不富裕,年幼时读过几年私塾便辍学了。但他聪明好学,平时对父亲的雕刻技艺由喜爱而偷学,到11岁时,父亲正式把手艺传给了他,18岁时,父亲病逝,他继承了父业,成为江家技艺传人。经多年的精心钻研,并对其它不同流派雕刻风格进行对照、参考,创造性地改造了千篇一律的传统木偶造型,在父亲传授于他的50多种木偶头像模式基础上,创作出了285种不同性格的木偶头像,雕刻和粉彩的木偶头像达万件。 他深刻剖释古典木偶脸谱规律,总结出脸部形象的美、丑、忠、奸、贤、愚特征,又在欢喜、恼怒、悲哀、快乐、疑惑、慌乱等表情上的变化,加以概括、夸张和变形,使木偶头“活”起来,惟妙惟肖,活灵活现。 1920年,江加走成功创作、雕刻了大型布袋木偶戏《封神演义》全套木偶头像,由此声名远播,承揽了泉州、漳州、厦门、福州和南洋各地的提线、布袋木偶头的雕刻和粉彩业务,成为木偶头雕刻一代大师。新中国成立后,江加走随木偶戏剧团到上海、苏州等地并赴京演出,以后又到罗马尼亚参加国际木偶节。江加走的木偶头像遂名闻国内外。江加走病逝后,上海人民美术出版社出版精装《江加走木偶雕刻》公开发行,1984年江加走的传记被收入中国科学院近代史研究所主编的《民国人物传》。 他的作品被视为国宝,已作为国家一级文物收藏。1972年9月,日本首相田中角荣来中国进行“破冰之旅”,周恩来总理会见了田中角荣首相,并将江加走雕刻的一个木偶头作品作为国礼赠给田中角荣。可见江加走木偶头雕刻艺术的功力。

江加走为我国木偶头雕刻艺术留下一份十分珍贵的财富,深具文化艺术研究价值。可喜的是,江加走所遗下的木偶头雕刻艺术由其子江朝铉承继下来,江朝铉逝世后,其孙江碧峰又承继父业,并继续传承给下一代,使江派木偶头雕刻艺术后继有人。

徐竹初(1938—) 出生于福建省漳州市一个木偶头雕刻世家。从徐竹初的太高祖徐梓清算起,200多年薪火相传,到徐竹初这一辈已是第六代。从太高祖徐梓清的“成成是”作坊到父亲徐年松的“天然”作坊,一直是闽南赫赫有名的木偶头手工作坊。徐竹初幼年时代起,受父亲的雕刻艺术熏陶,对雕刻产生浓烈兴趣。十岁开始学习雕刻木偶,十五岁时,木偶雕刻作品在福建崭露头角。1955年,徐竹初的木偶头雕刻作品荣获“全国少年儿童科学技术和工艺作品展览”特等奖。他创造性地改变了木偶头眼、眉不能活动的传统,徐竹初的木偶在脑袋里面设置了机关,把手伸进去轻触里面的小木板,木偶的下颌和眉毛眼睛就可以上下活动,比固定的木偶更加传神而有趣。2005年被中国艺术研究院聘为“民间艺术创作研究员”。四十多年来,他继承发展创作了木偶造型五百多种,作品先后在中国美术馆及世界许多国家巡回展出并获奖,同时被美国、俄罗斯、法国、日本、匈牙利等国家及香港等地的艺术博物馆收藏。他曾为三十多部木偶艺术电影片和电视剧设计并制作木偶,出版了《徐竹初木偶雕刻艺术》等专著画册。徐竹初系国务院特殊津贴的专家,中国国家一级美术设计师,2008年5月,徐竹初被中国艺术研究院聘请为该院的研究员,成为福建获此殊荣的首位民间艺人。

徐竹初的创造特性,在于强调了木偶戏人物的戏剧性表情特征与性格特征,他以深刻洞察力剖析剧本中角色的行为表现,一方面保持了对称、均衡、对比、中庸的艺术法则,另方面运用夸张、变形、强调、减弱、提炼、概括等艺术手段,造成作品强烈的张力和吸引力。他是个工作狂和精品主义者,所以他的作品经得住时间的考验。他骄傲地宣称:“我的木偶可以在自然条件下保存上百年仍鲜艳如新。”如今,徐竹初的作品成为收藏者的珍品。他的儿子成为他雕刻艺术的传承人。

江加走和徐竹初的木偶头雕刻艺术,根植于古代漳州、泉州的泥塑、石雕、木刻艺术的基础之上,所以他们雕刻的木偶头工艺精湛细腻,刀法出神入化,形象逼真,性格鲜明,脸谱造型和粉彩具有鲜明的民族特性和地方特色,是雕刻和彩绘完美结合的稀世珍品。

六、漳州布袋木偶戏和木偶头雕刻的现状思考

漳州布袋木偶戏和木偶头雕刻于2006年5月申遗成功后,获得业内人士的热烈欢迎,同时引起广大群众的关切和兴趣。然而随着社会进入网络多媒体时代,传统民间艺术与现代多媒体艺术之间的矛盾,日渐凸显。一方面,布袋木偶戏演员认识到漳州布袋木偶戏是祖国的艺术瑰宝,作为祖传的技艺,自己有责任传承下去。另方面现在布袋木偶戏的演出规模小,报酬低,“现在一场演出收费仅约1000元左右,按路程远近略有增减,扣除付给员工的工资及相关费用,所剩无几,甚至比一般工匠的收入低。而且现在演出场次少,三天打鱼两天晒网,一年下来,仅够一家人勉强过日子。”布袋木偶戏表演师郑青松如是说:“观众看到的是戏台上的精彩,却不知道戏台后面的艰辛。一场戏演3小时,中间不停歇。表演时根据剧情的需要,得给戏偶更换头盔及戏服,添加器械,还得根据戏偶的动作,扭动身体或踏步转圈,为了使戏偶与现实中的动作一样,惟妙惟肖,在表演打斗的剧烈场面时,表演者双手演双人,戏偶前后左右上下舞动,表演者身体也得快速地前进后退,上抬下蹲,一会儿工夫,已累得气喘吁吁。而不停地念口白与唱,口干舌燥,就得不停喝水。夏天表演时,天气热,加上戏台前后的灯所产生的热量,温度极高,一场演出下来,浑身被汗水湿透。因演出的地方主要在农村,住宿条件差,有时只能用自带的被席随便找个地方打地铺。”这是目前农村布袋戏班的现实写照。居于种种原因,当前出现了布袋戏演员后继乏人的现象。俗语说:“台上公仔动,台下十年功。”是说要培养一个合格的布袋戏演员,起码要经过十年的基本功训练,而且要从少年时期就开始培养。这是一个十分艰巨的工程。在目前的经济条件下,已经没有多少家长舍得把自己的宝贝孩儿送去学布袋戏。同样的,木偶头雕刻也遇到同样的问题,由于农村布袋戏班的萎缩,木偶头雕刻量也必然随之萎缩,木偶头雕刻家也存在接班人的问题。

注释:

①魌头,古时汉族民间打鬼驱疫时用的面具,《说文 页部》:“今逐疫有魌头”。

②“百戏”一词产生于汉代。《汉文帝篡要》载:“百戏起于秦汉曼衍之戏,技后乃有高絙、吞刀、履火、寻橦等也。”可见百戏是对汉族民间诸技的称呼,尤以杂技为主。

③“水饰”又称“水傀儡”,是一种在水上表演木偶戏技艺之艺术形式,它最早形成于何时,尚未见于记载,但至少于汉唐间即滥觞。

④“机关木人”,古代用水流推动或人力推动的木偶。

⑤“杖头傀儡”,是用一小直棍,一头安装木做傀儡头部,另有两个小曲棍作为左右臂,支撑傀儡上衣;由表演者双手配合把持木棍动作,使傀儡活动起来。

⑥“悬丝傀儡”,即“提线木偶”:细小木棍上系丝线数根,再将丝线系于傀儡的头部和四肢或系于其坐骑、手中所持器物,人在幕后挑动木棍带动丝线,使傀儡动作。河南博物院现存北宋一彩色磁枕,其图案表现的就是孩童在玩耍“悬丝傀儡”的情形,这也是这一表演形式的历史见证。

⑦“药发傀儡”,是古时候的一种类似戏法的表演,在炸药或烟火爆发的刹那间,变出一个傀儡。宋话本《灯花婆婆》中记载:(表演者)将两指拈起灯杖,打一剔,剔下红焰蛾的灯花蕊儿,落在桌上……只见那灯花三四旋,旋得像碗儿般大一个火球,滚下地来,‘篎的一响,如爆竹之声,那灯花爆开,散做火星满地,登时不见了,只见三尺来高一个婆婆。”

⑧劈指:布袋戏偶架势要撑得正,拿得直,就是要能使食指与中指、无名指、小指撑开成为九十度,且越能弯向手背越好。劈指的练习方法就如同做运动前的拉筋,左手帮右手,右手帮左手,慢慢将食指根部左右的筋拉开,再练习将中指、无名指、小指慢慢扳成与食指垂直的角度。抖手:抖手就是戏偶在做生气、害怕等情绪时,身体配合做出抖动的动作。抖手的练习方式有两种:一种是只有手掌左右抖动,一种是连小臂、大臂一起抖动。

⑨“霹雳布袋戏”,起名“霹雳布袋戏”的缘由是每部戏的名称都冠以“霹雳”二字,如《霹雳金光》、《霹雳紫脉线》、《霹雳兵燹》、《霹雳皇龙记》等。自从《霹雳金光》上演后就一发不可收,连续播出十多年,迄今一千多集,剧中主要人物不下数百,“宏大直逼三国,细致堪比红楼”。剧情亦真亦幻,既环环相扣,又可独立成章。由于霹雳布袋戏吸引了广大的观众,而使剧中主要人物成为不少观众的偶像。其周边商品包括木偶、剧集原声带、电脑网络、线上游戏及其他人物商品等带来庞大的商机。

参考文献:

[1]漳州布袋木偶剧团:《漳州木偶剧团介绍》。

[2]泉州网:《江加走木偶雕刻》,2014年6月。

[3]导报老宋:《记泉州江碧峰与江氏家族的南派木偶》,2012年7月。

[4]任元成:《徐竹初及其木偶雕刻艺术》,1995年5月。

[5]郑德鸿:《漳州老行当——漂泊中的布袋木偶戏》,2014-12-6。