减少教学的浪费

【摘 要】目前中小学数学教学中存在很多教学浪费的现象,如教学机械重复、纠缠于枝节性的问题等,往往徒增学生负担而成效甚微。针对这一现象,选取“积的变化规律”为教学主题,进行了将两节课的内容并到一节课中教学的实验,取得了有说服力的效果。

【关键词】教学的浪费 积的变化规律 教学

一、引言

顾泠沅教授曾指出,现在的小学数学教育存在很多教学浪费的现象,教材和教学很多时候纠缠于枝节性的问题而忽视了知识的逻辑主干,教学时往往反复操练、机械重复,原本一节课可以解决的问题要用两三节课来处理,徒增学生的负担而没有成效。针对这一问题,顾泠沅教授曾亲自设计了一节小学数学课,指导研究团队进行了实验,取得了令人信服的结果。

针对顾泠沅教授指出的这一问题,笔者选取小学数学“积的变化规律”为教学主题,采取同课异构的方式,在绍兴市鲁迅小学进行了以“减少教学的浪费”为研究主题的教学实验,该教学实验的结果进一步验证了顾泠沅教授的观点。

二、研究方法与过程

(一) 参与人员与研究对象

绍兴市鲁迅小学是一所六年制公办小学,有60余年的办学历史。学校师资力量雄厚,是绍兴市基础教育的一所窗口学校。鲁迅小学和畅堂校区每个年级有几个平行班,班级规模50人左右。2013年10月,趁指导教育实习的机会,笔者在鲁迅小学和畅堂校区进行了持续一周的教学实验活动。本次实验由绍兴文理学院数理信息学院数学师范专业实习生YLQ执教,笔者教给其教学设计思路并进行教学指导,该校的经验教师F老师也参与了本次实验的指导。执教的班级是鲁迅小学四年级的两个平行班,两个班学生基础相当。

(二)研究材料

本次实验执教的内容是人教版四年级上册第三章“三位数乘两位数”中第四节“积的变化规律”,主要学习两个因数的乘积随因数的变化而变化的规律。在这之前学生主要学习了三位数乘两位数的乘法运算及运用它们解决实际问题的规律。

(三)研究思路与过程

“积的变化规律”的教学,常规的教学是分为两个课时,第一个课时学习一个因数变化时积的变化情况,第二个课时学习两个因数同时变化时积的变化情况。本次教学实验采取了同课异构的方式,一个班级按常规的教学思路分两个课时教;另外一个班级本着顾泠沅的“减少教学的浪费”的思想,精简练习,一个课时学完所有的内容。并将教材中的因数按整十倍扩大或缩小延伸到任意数的扩大或缩小,将两个因数仅有同时反向变延伸到两个因数任意地变。

两次课都对学生进行了前后测,测试题由笔者设计(见附录),在测试前选若干学生进行了试做。两次课的课堂教学都进行了录像,两次课结束后都对学生进行了访谈,对该校的实习指导老师也进行了访谈,访谈都做了记录。

对于收集到的数据,课堂教学运用录像带分析法进行了分析,前后测试卷采用定量和质的分析结合的方法进行了分析,对访谈记录做了质的分析。数据统计工具用的是Excel 2007。

三、研究结果与分析

本次同课异构,将按常规方法教的两节课称为第一次课,将两节课合并精简后执教的称为第二次课。对两次课的教学情况及教学效果进行分析比较,结果发现不同理念下的两次课不仅课堂教学情况发生了改变,教学效果也截然不同。

(一)两次课堂教学情况比较分析

第一次课是分开的两节课,将第一次课的第一节课和第二次课的课堂教学情况进行比较。

两次课都用了情境问题导入的方式,除去导入、课堂小结、布置作业等环节,两节课的主要教学环节及用时如表1所示。第一次课两个因数同时变化的情况是放在第二节课中的,因此第一节课没有这个环节,而第二次课笔者本着“减少教学的浪费”的理念,将这部分内容并入了第一节课。相应地第一次课在应用上耗时就比较多了。

从教学理念与行为来看,改进前后课堂教学有两处发生了本质转变。

1. 积的变化规律探究

一个因数变化有因数变大或变小两种情况,教师第一次课在这两方面的探究都耗费了一定的时间。笔者指出,两种情况只不过是方向不同,原理一致,只要搞清楚其一,另外一个就容易了,而两个因数同时变化也是一个因数变化的延伸,一个因数变化的情况清楚了则两个因数同时变化也不难理解了。因此第二次课,教师将重点放在一个因数扩大积的变化规律的探究上。

在探究因数变大积的变化规律时,教师都是通过具体例子引导学生归纳出规律。第一次课在探究因数缩小积的变化规律时,教师重复了这一过程。改进后的第二次课,教师在得出积随因数变大的规律后,引导学生思考“如果因数变小积会怎么变”,结果学生不仅能很快答出“积也变小”,而且知道“因数除以几,积也除以几”的规律。

两个因数同时变化的情况,第一次课用了整整一节课的时间去解决,而改进后的课这部分内容以思考题的形式处理,只用了6′08″的时间。教师首先展示“4×12=48”这一算式,然后让学生思考如下四道题:

(4×2)×(12÷2)= (4÷2)×(12×2)=

(4÷4)×(2×2)= (4×4)×(12÷2)=

在学生顺利解决这四道题之后,教师进一步引导学生归纳出两个因数同时变积的变化规律,使学生由具体的数字运算上升到对抽象规律的理解。

2. 积的变化规律的应用

关于应用积的变化规律进行运算,笔者认为学生在掌握了变化规律的基础上,不需要耗费太多的时间去练习。第一次课教师除安排了大量的计算题外,还安排了两道应用题,用了59.92%的课堂时间处理练习。第二次课精简了练习,依照分层教学的理念,安排了一组基本的计算题和一道延伸性的应用题。从后测的结果来看,学生只要理解了运算规律,正确应用于运算不需要太多的时间练习。

(二)两次课教学效果比较分析

两次课教学的效果主要从后测的情况来看,并结合前测和访谈的结果。

1. 测试结果

第一次上课班级人数47人,第二次上课班级人数53人,对两次课后测的结果进行了统计分析。从测试结果来看,在合理设计的前提下,同样的内容用一节课教的效果并不比两节课差。

(1)积的变化规律的应用

关于积的变化规律的应用,后测分别出了用于简便计算、灵活应用和实际应用三类问题,测试结果如图1所示。同样的内容第一次课用了双倍的时间,但从效果来看和第二次课没有本质的差距。无论是将积的变化规律应用于简便计算,还是灵活应用和实际应用问题,学生用一节课学习的掌握程度和两节课是一样的。

从测试结果也可以看出,将积变化规律应用于计算不需要太多的操练,教师教学应该在延伸性内容灵活应用和实际应用上多下功夫。

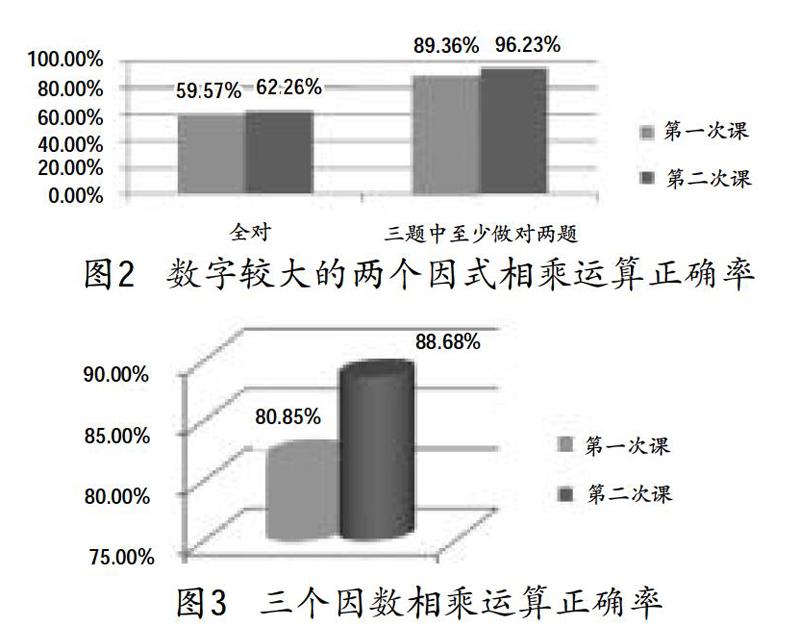

(2)对后续学习的影响

为考察本节课内容对后续学习的影响,后测分别设计了数字较大的两个因数相乘和三个因数相乘的运算题。数字较大的两个因数相乘由于计算的数字较大,学生容易出错,为更全面地反映问题,不仅对全部做对的人数占比进行了统计,也统计了部分做对的人数占比,结果如图2所示。可以看出,两次课的效果没有本质差别。三个因数相乘主要考察学生对积的变化规律的理解和灵活运用,结果如图3所示,第二次课的正确率比第一次课略高。

2. 访谈结果

实验过程中和结束后,执教教师YLQ分别对执教班级学生和该校参与实验的经验教师进行了访谈,访谈的结果进一步佐证了该实验做法的有效性。

(1)学生访谈结果

第一次课的第一节课后,执教教师YLQ在执教班级选择了中等水平的两位学生进行了访谈,两位学生的反应是一节课学一个因数变化的情况比较轻松,可以将两个因数同时变的情况并到一节课中。

YLQ:要是在这节课里老师把两个因数都发生变化的情况也让你们探究,你们觉得自己可以掌握吗?

学生1:我觉得应该可以吧,这节课学得挺轻松的。

学生2:老师让太多学生回答问题了,我觉得有点浪费时间。应该可以把这个内容加上吧,可以接受的。

第二次课后,YLQ仍然选择两名中等水平的学生进行访谈,两位学生也反映这种教法可以接受,如下为第二次课后访谈片段。

YLQ:这次上课,你们觉得自己掌握得如何?

学生1:前面只有一个因数发生变化的情况掌握得比较好,后面探究的情况思路理解了,但是做题目的话有点慢。

学生2:前面的规律掌握了,后面学习的内容就是分两次用那个规律就可以了。

YLQ:后面的测试,你觉得难度大不大?

学生1:还可以吧,我觉得自己对于两个因数都发生变化的题目,做得有点慢。应用题我一开始列竖式直接算的,得出结果后,我发现直接应用后面学习的那个规律会快一点。

学生2:不是很难啊,我都会做。

(2)教师访谈结果

实验结束后,执教教师YLQ对F教师进行了访谈,F教师对这次实验的做法及其效果是肯定的,而且认为在日常的教学中可适当推广这种做法。如下是访谈片段。

YLQ:F老师,我们这次教学实验,第二次课把两节课的内容放到一节课中上,您觉得这个做法可行吗?您通过课堂观察,教学效果怎么样?

F老师:这次教学改进主要针对的是课时安排问题。一般情况下,教师都会按照教参上的课时安排来进行教学,除非要赶进度或者有其他特殊情况。从课堂情况来看,这次教学改进效果还是有的,大部分学生对于这一个新增的上课内容是可以掌握的。这次改进在规律应用环节比较考验教师的备课能力,因为我们要在原来例题的基础上进行精选,教师要更加严谨地斟酌每个例题的可选性。对于学生来说,上课需要更加集中注意力,课堂上时间的利用率要大于教学改进之前的课。

YLQ:也就是说这样的做法是可行的,效果是可以的。那您觉得这样的做法可以在平时的教学中大力推广吗?

F老师:在一些探究式的教学中可以进行推广,可以提高教学的效率。对于概念性知识的教学和操作性知识的教学的课时,还是不建议推广。

四、结论与反思

本教学实验精简了教学内容,将常规两节课的内容并到一节课中教学,无论是课堂观察、测试结果还是访谈结果都说明,一节课的效果和两节课效果是同样的,也就是说用两节课的时间来教学该内容是一种浪费。在目前的中小学数学教学中,存在很多这样的浪费。如何在研究教材、把握学情的基础上精心设计教学,减少教学上的浪费,避免不必要的重复和操练,提高教学效率,从而减轻学生负担,是广大数学教育研究者和一线教师需要钻研的教学问题之一。

PISA测试中国上海的学生两次取得傲人的成绩,引起了中外教育界的广泛关注,但国外教育专家在了解了中国的基础教育后指出“中国学生的学习是全天候的”,中国学生的学习成绩是拼命学习换来的。如果减少一些教学上的浪费,“全天候”的现象也许会有所转变。本教学案例是减少教学浪费的一个典型,希望能起到抛砖引玉的作用,引发更多的研究。

参考文献:

[1] 俞宏毓. “长方形、正方形的面积与周长”教学指导研究报告[J].数学教育学报,2014(6).

[2] 俞宏毓. 教师发展指导者工作的案例研究[D].上海:华东师范大学,2013(6).

[3] 俞宏毓. 多样的归一—— “比赛场次”的教学改进实践[J].教学月刊(小学版),2015(10).

[4]俞宏毓. 关于“扇形的面积”的教学指导研究报告[J].数学教育学报,2013(2).

[5]顾泠沅,王洁. 以课例为载体引领教师发展[J].人民教育,2003(6).

[6]俞宏毓. 中国数学教育研究现状分析——基于《数学教育学报》载文研究[J].数学教育学报,2015(8).