“一题一课”在习题教学中的实施策略

邵珠利

【摘 要】数学习题是数学模型的重要表现形式,是众多专家、学者、教师智慧的结晶。然而在习题教学时,“拿来主义”“简单使用”“四处寻题”“大量操练”者均多,习题教学俨然成为教师寻题—学生做题—讲评订正的过程。实际上,“小题”亦需“大做”,教师才能真正发挥习题效益,减轻学生课业负担。具体来论,教师在习题教学中可以通过拓展延伸、整合迁移和体验感悟等策略对这一问题加以破解。

【关键词】一题一课 习题 策略

日本数学教育家米山国藏在从事多年的数学教育研究之后,说过这样一段话:学生们在学校所学到的数学知识,在进入社会后,几乎没有什么机会应用。然而不管他们从事什么职业,那种铭刻于头脑中的数学精神、数学的思维方法、研究方法、推理方法和着眼点等,都随时地发生作用,使他们受益终身。如何在习题教学中努力落实“有关数学精神、数学的思维方法、研究方法、推理方法和着眼点”等?笔者认为:“小题”亦需“大做”,才能真正发挥习题效益,减轻学生课业之负担,落实减负增质目标。对此,笔者尝试开展“一题一课”习题教学,并总结出以下几点策略。

一、拓展延伸策略:见树木、识森林

拓展延伸策略顾名思义,即以教材习题为蓝本,分析习题的知识结构链,在学生的认知范围内,适度拓展习题内涵,合理延伸习题外延,有效发挥习题功能价值,拓宽学生视野。

(一)横向拓展延伸:研究透彻

横向拓展延伸,即对习题在同一水平层面上进行开发与设计,可以补充不同类型、同一层次习题;也可针对同一习题从不同角度进行思考,目的是将同一习题(或同一类习题)研究透彻。

下面是四年级下册第二单元“观察物体”中的习题。笔者认为直接摆出这个图形,对于学生积累观察物体的经验以及空间观念的培养不够落地,于是进行了如下设计:

【环节一】只出示从前面看到的图形,思考:搭成这样的图形最少( )块,最多( )块。再动手操作、验证。

【环节二】在环节一的基础上再出示从左面看到的图形,思考:搭成这样的图形最少( )块,最多( )块。再动手操作、验证。

【环节三】在以上两个环节的基础上最后出示从上面看到的图形,思考:搭成这样的图形最少( )块,最多( )块。再动手操作、验证。

以上三个环节始终围绕原习题展开研究,笔者将想的过程与摆的过程相结合,逐步操作,虽提高了难度,但对学生空间观念的培养起到了积极的促进作用。

(二)纵向拓展延伸:关注深度

纵向拓展延伸,即对习题在纵深上进行开发与设计,目的是将同一习题(或同一类习题)挖深,拓宽学生视野。

下题是三年级下册第四单元“两位数乘两位数”中的习题。

此习题是学生刚刚学了“两位数乘两位数”计算方法后安排的一道习题,旨在通过计算、观察、发现规律,在探索规律的过程中激发学生的探究欲望,感受数学的魅力。基于以上分析,笔者设计了如下教学环节:

【环节一】列竖式计算,尝试探索算式规律。

11×11= 24×11= 32×11= 43×11= 72×11=

【环节二】验证规律,达成共识。

【环节三】直接运用规律,快速计算。

【环节四】规律变式,培养灵活应用能力。

(1)不列竖式,快速计算下列式题。探索“拆数”后再巧算的方法。

12×22 14×33 23×33 32×44

(2)不列竖式,猜测78×11、56×11的结果,再列竖式进行验证;探索“进位”的巧算方法。

学生在教师的引导下不断体验探索与获得成功的快乐,由于节奏慢、起点低、步子小,所以班内的绝大部分学生都能较好理解这种速算方法。

二、整合迁移策略:举一隅、反三例

整合迁移策略,即以教材习题为模板,分析习题内在结构与特点,关联整合相关内容,促进知识与方法的迁移,培养学生数学思维能力,帮助学生透过形式看本质,提高他们举一反三的能力。

(一)变换题型呈现形式,把握习题本质内涵

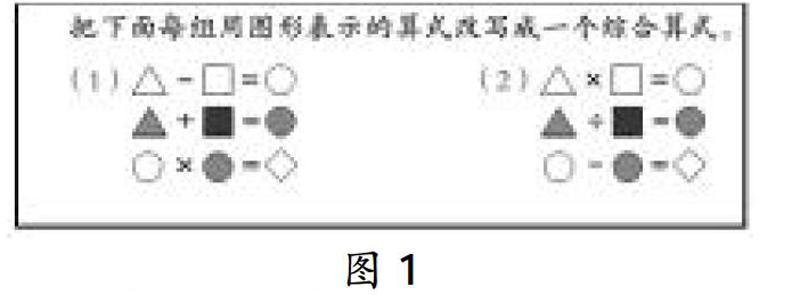

在四年级下册第一单元“四则运算”单元中,学习了加、减、乘、除法意义及各部分之间关系后,教材编排了如图1题目。

在后续学习了“括号”这一内容后,又编排了如图2题目。

而这种根据分步算式改写成综合算式的习题编排还有一次编排在“总复习”中(如图3题目)。

就此类习题笔者有如下四点分析:

【分析一】从知识发展及学生认知序列角度分析,图1题目应该编排在“括号”内容学习之后,且应该编排在图2题目之后,这样既符合知识学习的序列,也符合学生认知的序列。

【分析二】此类习题本质是通过变换习题呈现形式,让学生进一步熟练四则运算的计算方法,理解并掌握四则运算的运算顺序。只是习题呈现形式不同,有必要让学生理解习题本质。

基于以上分析,笔者设计了如下习题教学环节:

【环节一】基本练习:从学生熟悉的计算引入。

能否将右面这三个算式合并成一个综合算式?

【环节二】变换形式:寻找联结点。

出示图4,小组讨论与上题有什么关联。

【环节三】提供教材习题,巩固强化认知。

学生独立完成教材习题“图2题目”“图3题目”。

【环节四】建立符号化认知,领略习题本质。

完成教材习题“图1题目”,完成符号化认知建构。

(二)注重开放设计,拓展思维空间

习题的开放设计(条件开放、问题开放、答案开放、方法开放……),有利于拓展学生思维空间。在教材中有些微不足道的“小题目”却蕴含着较好的开放设计资源,能够达成对学生思维能力的有效培养。

图5是五年级下册第四单元“分数的意义和性质”单元中的习题。该习题是在学生学习了分数的意义、通分、分数与小数互化等基础知识后,安排在单元最后一个练习中的习题。

在本单元“通分”这一内容学习后的“做一做”中也有类似习题(见图6)。直观感觉两题相仿,但仔细研究却发现并不完全相同。图6题目的要求是“说一说,应该怎样比较分数的大小”,而作为单元结束的练习(见图5)没有这一要求。这一细小变化引起了笔者关注。那么二题的教学目标应该如何设定呢?

笔者认为图6题是刚刚学了通分后比较两个分数的大小,所以主要就是运用巩固通分的方法,而图5题是安排在单元最后一个练习中的习题,如果也将目标定位于此,未免过于简单。

由于学生在“通分”后学习了分数与小数的互化,而且这种方法也可以用来比较两个分数的大小,能不能依托图5题进一步整体建构对分数大小方法的研究?于是笔者设计了如下习题教学环节:

【环节一】交流比较方法,整体建构认知。

先独立在书中练习,再交流汇报方法。学生方法整理:

和是同分母分数,直接比较。

和是同分子分数,直接比较。

和适宜用通分母、通分子以及化小数的方法比较。

和适宜用通分母、通分子以及化小数的方法比较(因为分子比较小,且有2倍关系,所以用通分子比较的方法更简单)。

通过整理,学生整体清晰了在什么情况下采用什么策略比较分数大小更适宜的问题。

【环节二】其他方法探究,拓展思维空间。

(1)交叉相乘比乘积。如和,因为2×6=12,9×1=9,12>9,所以>。

(2)与1相减比差量。如和,因为1-=,1-=,>,所以<。

通过这样的习题教学设计,学生能够灵活根据分数数据特点选择合适的方法进行比较,拓展了他们的思维空间。在日常教学中,如果我们能够长此坚持下去,就会避免学生只为追求正确答案而不关注解题思路的解题状况,他们会主动寻求解决问题的策略,学生的创新意识将得到较好培养。

三、体验感悟策略:重过程、润无痕

体验感悟策略意旨从教材习题能否增强学生过程体验、能否利于感悟数学思想方法角度出发,围绕此习题设计增强学生体验与感悟的环节和内容,培养学生数学情感,渗透数学思想方法。

(一)增强过程体验,积累活动经验

图7题是五年级下册总复习中的一道习题。此题是一道经典题。教师在教学过程中往往不注重让学生经历从平面到立体、从二维到三维的学习过程,导致学生很难找出相关数据,从而给解答带来困难。据此笔者设计了如下教学环节:

【环节一】出示原题,动手操作。

(1)幻灯出示原题(只呈现文字,不出示图形)。

(2)请学生利用手中事先准备好的长方形纸片画一画、剪一剪、折一折,观察、交流。

【环节二】结合图形,探索交流,独立计算。

(1)小组代表操作手中图形汇报讲解,明晰所求问题和所需数据。

(2)课件出示示意图,结合手中图形小组进一步进行讨论:示意图中的数据与手中折成的图形数据之间的关系。

(3)独立计算,校对正误。

【环节三】题型变式,培养解决问题能力。

题型改编意图:题(1)重点考察学生逆向思维能力。题(2)重点考察学生灵活解决问题能力。解答题(2)常规思路是要依据题(1)计算出的高以及给定长方形的长和宽,计算出铁盒的长和宽,再进行相应计算。比较简便的计算方法还有两种,方法一利用倍比关系进行计算:1260÷(2.5÷0.5)=252(cm3);方法二先利用原水深与体积计算铁盒底面积,再根据上升水高度计算这部分水的体积:1260÷2.5×0.5=252(cm3)。

学生在此习题的解题过程中,通过动手实践,操作感知,完成了从平面到立体、从二维到三维再从三维到二维的有效转换,在变式运用过程中进一步培养了学生逆向思考及解决问题的能力,为学生积累了宝贵的数学活动和学习的经验。

(二)关注核心素养,感悟思想方法

《义务教育数学课程标准(2011年版)》强调“数学教学要关注学生数学核心素养的培养,培养学生创新精神和应用意识,感悟数学思想方法魅力”。

下图是五年级下册第六单元“分数的加法和减法”的习题。该习题既有规律的观察与运用,又蕴含拆数、抵消等方法,还可以进行几何直观、数形结合等思想方法的有机渗透。笔者进行了如下设计:

【环节一】独立计算,同桌交流讨论算式特点。

(1)学生先独立计算1- ,- ,- ,然后讨论交流式题特点。

(2)展开联想,你还能想到哪些具有这样特点的算式。学生汇报,老师有序板演。

【环节二】应用规律,尝试计算。

(1)应用环节一中三道式题结果,尝试计算++=?同桌交流,请同学讲解。

(2)尝试计算进一步引导学生发现算式计算规律,即通过抵消后都可以转化成1-计算最终结果。

(3)运用计算规律,不动笔思考:

【环节三】变式探索,方法渗透。

一块正方形菜地,它的种白菜,种黄瓜,种萝卜,种茄子,其余种土豆,蔬菜共占这块地的几分之几?

(1)学生方法整理。

方法1:直接通分计算。方法2:受上述计算方 法启发,运用规律计算。

(2)教师引导学生理解“画图”方法,渗透数形结合思想。

数感、符号意识、空间观念、几何直观……是教学中要着力关注的核心素养,在此习题展开教学中,笔者以数学核心素养为着眼点,精心设计,环环相扣,将数学核心能力培养真正落到实处。“一题一课”易于在小班习题教学中实施和开展,笔者仅是作了一些粗浅尝试,还有许多领域需要进一步探索。

参考文献:

[1]米山国藏.数学的精神、思想和方法[M].成都:四川教育出版社,1986.

[2]郑毓信.数学思维与小学数学[M].南京:江苏教育出版社,2008.

[3]郑国平.数学思想方法:数学课堂活的灵魂——小学数学教学中渗透数学思想的实践与思考[J].小学教学参考,2010(12).