中国高校通识教育:回顾与展望

庞海芍,郇秀红

(北京理工大学 教育研究院,北京 100081)

中国高校通识教育:回顾与展望

庞海芍,郇秀红

(北京理工大学 教育研究院,北京 100081)

摘要:自1995年开展文化素质教育以来,很多大学开始自主探索具有素质教育和通识教育价值取向的本科培养模式改革。文化素质教育和通识教育相辅相成,先后历经了发起和推广阶段、改革与探索阶段、深化与提高阶段。目前,通识教育已经呈现出一些新的发展趋势,如通识教育选修课开始由数量增加转向质量提高;通识教育课程的内涵正在扩大;各高校已经形成系列化、高水平、特色化的文化素质“第二课堂”;在素质教育理念指导下,一些大学率先进行了通识教育的人才培养模式改革探索等。面向未来,通识教育和文化素质教育必须在理论与实践两方面与时俱进,在本科教育理念、人才培养模式、管理体制机制等方面进行创新。

关键词:通识教育;文化素质教育;通识课程;人才培养模式改革

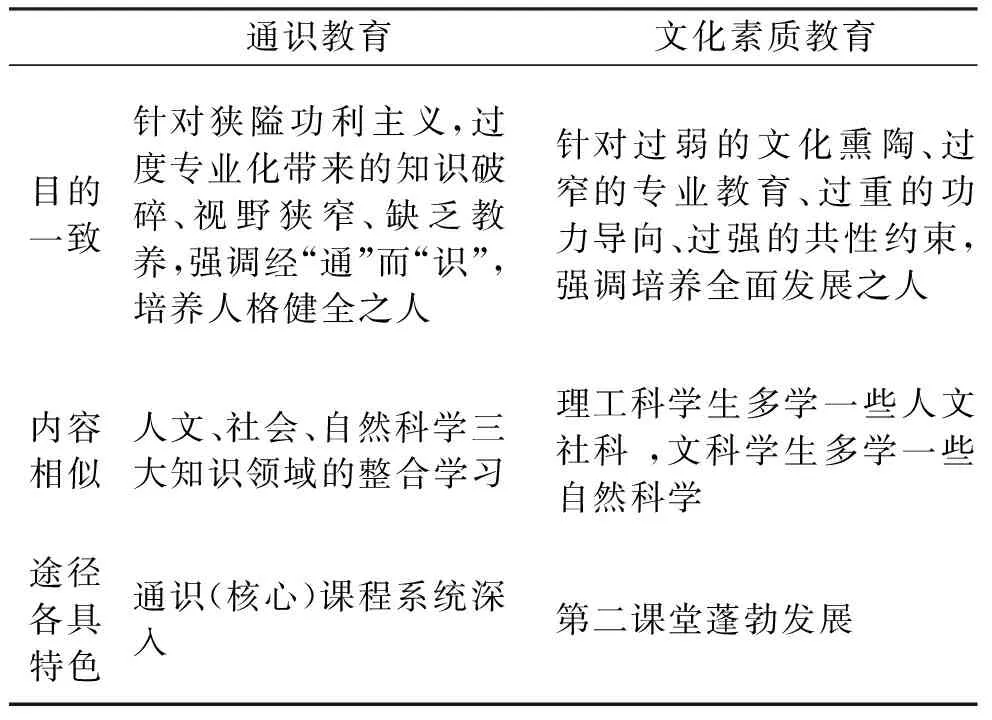

中文“通识教育”一词是由美国的general education 概念翻译而来,同时也吸收了古希腊liberal education的思想。对这两个英语概念在不同历史时期、不同国家和地区曾有多种翻译,如中国大陆及港台地区,general education曾译为通才教育、普通教育、一般教育、全人教育、通识教育,liberal education曾译为自由教育、博雅教育。直到21世纪初,“通识教育”这一概念才得到了华人社会的普遍认同,并逐渐流行开来。通识教育的内涵是指通过对知识的融会贯通,使受教育者具备“择其善而识之”的能力,成为人格健全、视野开阔、和谐发展的完整之人。“通识”教育绝不是“普通常识”的教育,也不是什么都通一点、样样都不深入的教育,而是强调在“通”的基础上学会识别判断,形成正确的价值选择和判断能力。20世纪八九十年代,中国高校开展的以文化素质教育为切入点和突破口的素质教育与liberal education和general education有许多相通之处,作者比较了文化素质教育和通识教育的异同(见表1),认为两者有着异曲同工之妙:概念不同、但目的一致,都强调“以人为本”,培养人格健全、全面和谐发展的完整之人;在内容上均提倡不论何种学科专业学生,都需要涉猎人文、社会、自然科学三大知识领域;在途径上,西方的通识教育课程体系系统比较完善值得借鉴,中国文化素质教育第二课堂蓬勃发展值得发扬。在大学针对教育的过分专业化用通识教育更为恰当,在中小学针对较强的应试取向用素质教育更为贴切。

表1 通识教育与文化素质教育比较

一、 中国高校开展通识教育简史

中国高校开展通识教育的历史起点在哪里,不同学者对此有不同的观点。如台湾大学黄俊杰教授等认为儒家、道家与法家诸子的教育观中即蕴含着通识教育思想[1];武汉大学冯惠敏教授以清末民初为起点,梳理了中国现代大学通识教育的概况[2]。通识教育作为一个舶来概念,虽然与中国传统文化中的一些教育思想不谋而合,但从西方引入中国并进行系统实践先后有两次。

第一次是民国时期,通识教育(当时也称作通才教育)曾被蔡元培、梅贻琦、潘光旦、朱光潜等教育家引入中国的大学教育并进行实践[3],提出了“培养学生之完全人格,体智德美四育和谐”“通识为本、专识为末”等一些著名论断。20世纪50年代,中国高校全面学习苏联建立了专才教育培养模式,通识教育几乎“销声匿迹”。

第二次实践始于1978年改革开放以后,通识教育开始再次出现在一些研究者和管理者的视野中。如1987年即有文章介绍香港中文大学的通识教育[4],1988年杭州大学张维平的博士论文研究的就是《高等学校中的普通教育》,1989年杨东平教授出版了专著《通才教育论》[5]。在国际交往中,一些大学领导也开始接触到通识教育理念,如前华中师范大学校长章开沅在文章中谈到,1988—1990年多次参加国际教育会议及对外交流活动,感受到“通识教育与人文精神是当今世界各国有识之士关心的热点”[6]。20世纪末,海峡两岸和香港多次召开通识教育与文化素质教育研讨会[7],使国内大学的管理者开始更多地接触和了解“通识教育”。这些无疑都促进了通识教育理念在中国大陆的传播。

20世纪90年代,时任教育部副部长周远清、华中科技大学校长杨叔子院士等提出了富有中国特色的文化素质教育理念,在教育部的大力推动下,各高校轰轰烈烈地开展了文化素质教育活动。至此,自20世纪50年代开始由于过分强调专才教育而中断了近半个世纪的通识教育再次拉开帷幕,与中国的素质教育理念相辅相成,引发了高等教育深刻而全面的变革。鉴于新中国成立后对旧制教育的全面改造,民国时期教育的历史继承性和当今的影响力微弱,中国高校文化素质教育和通识教育的发展历程应该从1995年算起,大致可以划分为三个阶段*关于阶段划分参阅:余东升.高校文化素质教育研究[M].北京:高等教育出版社,2009:34-62.。

(一) 发起和推广阶段(1995—2000年)

这期间有三个重要文件,一是1995年7月,教育部(时称国家教委)发出的《关于开展大学生文化素质教育试点工作的通知》,正式吹响了实施文化素质教育的号角。二是1998年教育部《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》,进一步明确了加强文化素质教育的重要性和紧迫性、途径与方式、师资队伍建设等具体问题。三是1999年召开的全国第三次教育工作会议,中共中央、国务院颁发了《关于深化教育改革 全面推进素质教育的决定》,将素质教育推向高潮。

该时期产生了一批素质教育理论研究成果,探索了素质、素质教育与文化素质教育的内涵,知识、能力、素质三者之间的关系,文化素质教育的时代意义等[8]。素质教育实践活动蓬勃开展,各高校普遍成立了文化素质教育工作指导委员会,开展了大量丰富多彩的 “第二课堂”活动,开设了文化素质教育选修课程。素质教育研究及实践交流活动繁荣,“素质教育”“文化素质教育”从无人知道到家喻户晓,迅速在教育界乃至全社会引起强烈反响并得到普遍认同。1995年以来,教育部先后两批设立了“大学生文化素质教育试点院校” 157所,批准建立了93个“国家大学生文化素质教育基地”,大大推动了中国高校文化素质教育和通识教育实践的发展。

(二) 改革与探索阶段(2000—2010年)

进入21世纪,文化素质教育开始“沉寂”,论文及研讨交流活动均大大减少。也许是人们关于文化素质教育的话语已经穷尽,也许是理论上的“应然”与实践中的“实然”难以统一,文化素质教育在2000年之后逐渐降温,与此同时,“通识教育”悄然出现并逐渐升温。此时的教育行政部门也缺乏及时指导和应对措施,各高校则试图从美国和我国香港、台湾地区的大学通识教育中借石攻玉,寻找新的出路,自发开始了五花八门的通识教育实践探索。如很多大学开设了“通识教育选修课”(有的称作文化素质教育选修课);一些大学如清华大学、上海交通大学、武汉大学等提出本科教育实施“通识教育基础上的宽口径专业教育”人才培养模式;还有一些大学创办了通识教育人才培养模式改革实验班、通识教育学院,如北京大学元培学院、复旦大学复旦学院、浙江大学求是学院等。这些改革引起了很多关注,高校自发的通识教育交流与研讨活动增多。

伴随着文化素质教育理念在中国的大力提倡,通识教育的意义和重要性很快得到较高认同。作者2007年的一项调查表明,79.2%的教师认为“现在的大学教育应该更注重通识教育与专业教育的结合”。这一时期,通识教育与文化素质教育相辅相成,相伴发展。

(三) 深化与提高阶段(2010年至今)

2010颁发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》首次把素质教育上升到了教育改革发展的战略主题的高度,指出:“坚持以人为本、全面实施素质教育是中国教育改革发展的战略主题,是贯彻党的教育方针的时代要求,其核心是解决好培养什么人、怎样培养人的重大问题。”事实上,随着教育改革的不断深入,实施了一二十年的文化素质教育也开始由表层的繁荣进入深层的改革,开始触及人才培养模式和大学管理体制改革等深层次问题。在通识教育实践中,不论是局部的课程改革还是全方位的培养模式探索都显现出重重困难。如各高校普遍存在重科研轻教学、重专业轻通识现象,使得素质教育常常“说起来重要,做起来不重要”。北京大学、复旦大学等进行的通识教育人才培养模式探索则遇到了“双轨制”的冲突、转变专业教育模式的困难等[9]。大学师生对文化素质教育的评价也不乐观,作者所做的调查表明,认为“自1995年至今文化素质教育成效非常好”的师生只有4%,26%的师生认为“比较好”,43%评价“成效一般”,还有17%和10%的师生认为文化素质教育成效“不太好和不好”[10]11。究其原因则在于,我们的大学教育已经深深铭刻了专业教育的印记,通识教育的推进,从知识到课程、从教师到学生、从培养目标到管理制度,都要走“拓宽”之路,打破现有的体制局限[11]。高校人才培养模式改革开始进入深水区,文化素质教育的进一步深化和提高必然涉及本科教育理念、人才培养模式的综合改革,也终将引发大学组织结构、管理体制和运行机制等更深层次的变革。

2011年成立的中国高等教育学会大学素质教育研究会作为全国首个大学素质教育学术研究与交流组织,凝聚了一批热爱、关心、从事素质教育事业的仁人志士,对于深入开展素质教育重大理论和实践问题的研究探索,推动素质教育的深化和提高无疑具有重要意义[12]。再加上21世纪高等教育的内部和外部环境已经发生了很大变化,培养高素质创新人才的重任更为迫切,素质教育和通识教育需要从理论和实践两方面进行深入研究和积极探索。

二、 中国高校通识教育的实践路径分析

从1995年至今实施文化素质教育和通识教育20年来,的确引发了中国高等教育领域深刻而全面的变革,在促进高等学校教育教学改革、提高人才培养质量,促进大学文化建设、提升大学文化品位,促进大学生全面发展、培养德智体美全面发展的高素质人才等方面发挥了不可替代的重要作用。目前,各高校的通识教育普遍形成了第一课堂的通识教育课程、第二课堂的素质教育活动、人才培养模式改革实验三大主要路径(见表2),开展了丰富多样的实践探索。

表2 中国高校通识教育(素质教育)内容体系

(一) 通识教育课程建设

中国高校通识课程建设呈现出两个主要特点。一是通识选修课从无到有,从少到多,已经从注重增加数量发展到提升质量,开始进行系统设计、政策扶持、培育精品、提升品质和地位。一般而言,中国高校的本科课程主要由公共基础课、专业基础课、专业课三大部分组成,这是学习苏联建立的 “专才”培养课程体系——“三层楼”课程结构。课程构建的思路是从培养一个专才所需要的专业知识和能力出发设计专业课程,根据专业课程需要设计学科基础课程和公共基础课程。学习公共基础和专业基础课程的目的都是为了更好地学习专业课程,使大学毕业生成为某个专业领域的专门人才。20世纪80年代开始,随着大学对过分狭窄的专业教育的纠正,各高校在本科培养方案中的“公共基础课”部分普遍增设了公共选修课,1995年开展文化素质教育以来,逐渐将其改造为文化素质教育选修课或通识教育选修课。如北京理工大学1986年即开设了5门全校任意选修课,目的是增加学生的学习自由度,加强人文社会科学教育;1999年更名为公共基础任选课,要求每个大学生修读6学分;2003年发展为通识教育选修课,内容涉及人文社会科学、自然科学、工程技术等领域,课程数量大大增加[10]68。

经过二十多年的发展,各高校普遍开设了从几十门到数百门数量不等的通识选修课(有的称作文化素质教育选修课)。多数高校采取了分布选修的方式,即将通识选修课程根据学科性质划分为几个模块,要求学生从不同领域中选修一定的学分。表3列举了5所高校当前的通识教育选修课程情况。

表3 中国5所大学的通识选修课程/学分

注: 相关数据由各校教务处或本科生院公布资料整理而成。

通识选修课程是中国高校自主设置的凸显通识教育理念和特色的课程。设立初期,由于缺乏深刻认识和有效管理等原因,通识选修课普遍存在着 “内容杂、结构乱、质量差、地位低”的问题,难以有效发挥素质教育的作用。近几年,一些大学意识到了这一问题,开始加强了通识选修课的顶层设计和政策支持,有的在原有通选课的基础上重点建设一批“通识核心课程”;有的将原有的通选课通过政策扶持改造为通识核心课程。一些高校还成立了通识课程委员会,聘请不同专业学者对通识课程进行总体设计和质量审核;采取多项措施如激励名师授课、配备助教、小班研讨、阅读经典等提升质量。这一系列举措使通识选修课程开始向“系统化、规范化、精品化、核心化”方向发展,课程质量和地位正在不断改善和提高。如清华大学文化素质教育基地2006年开始在八大课组的文化素质教育课程基础上启动了 “文化素质核心课程”项目,采取名师授课、小班辅导、阅读经典、深度学习等教学形式,有专项建设经费支持,目前已有100多门核心课程。上海交通大学从2009年9月开始将原有的通选课改造为通识教育核心课程。学校成立了通识课程委员会和四个课程模块专家组对通识课程进行顶层设计,采取遴选立项、期满验收、定期复评、不断更新的方法进行建设,通过立项的核心课程每年每门给予2万元建设经费,等同于上海市精品课程。学校提倡小班教学,每班50人,且配备一名助教随堂听课,进行课外辅导及小班讨论等。

尽管如此,由于通识教育选修课所占本科课程总学分比重较低(为4%~12%),与公共必修课和专业课相比不太受重视、地位偏低,因此仅靠通识选修课程很难实现通识教育的理念和目标。

近几年随着人们对通识教育内涵的深入理解,逐渐认识到所有公共基础课程均应发挥通识教育作用,于是在通识课程建设方面呈现出第二个特点,即一些大学开始把公共必修课(包括思想政治课、外语、计算机、军体等)也看作通识教育课程,使通识必修和通识选修一起承担通识教育使命。如浙江大学将本科课程体系划分为四个部分:通识课程、大类课程、专业课程、实践教学。其中,通识课程包括必修课(思政类、军体类、外语类、计算机类)和通识选修课、通识核心课等。但目前主要还是名称的改变,即将原来的全校公共基础必修课称作通识必修课,课程的实质——课程内容、价值取向、教学理念及方式方法还没有根本改变。

事实上,通识教育是美国高等教育的一大特色,因此中国高校在建设通识选修课时,大都借鉴美国经验。然而由于教育理念不同,中国和美国大学具有不同的本科课程体系和结构。在通识教育的育人理念下,美国大学强调在一二年级进行人文、社会、自然科学相融合的文理通识教育,之后才进行专业选择。因而,美国大学的本科课程结构一般为:通识课程+主修课程+自由选修课程。以北京大学和哈佛大学、北京理工大学和麻省理工学院为例(见表4、表5),我们发现,美国高校通识教育课程的分量和地位实际上是和中国高校公共必修课与通识选修课之和相当的。简单狭义地认为通识课程仅仅是“通识教育选修课”是有失偏颇的,中国高校的公共基础课部分均应视作通识教育课程[13]。

仅从学分比例看,中国大学的公共基础课占总学分的比例与美国大学的通识课程比例相比并不低,差别主要在于课程类别的丰富性、内容构成的多样化以及教学理念与方式方法的不同。特别是思想政治理论课,是非常富有中国特色的通识必修课程,与美国大学的通识核心课程地位和分量相当,但如何提高课程品质、增强课堂吸引力、改善教学效果,是当前面临的最大挑战。中国高校的公共基础课在专才教育时期更注重发挥“打实专业基础”的作用,那么在强调素质教育的今天应该加强两大功能:一是打实基础,即除了为专业学习打实基础之外,还要培养一些核心能力,如独立思考与判断、有效表达与沟通、社会责任感、价值选择与判断等,为一生做人打实基础;二是拓宽视野,即要了解本专业之外的其他知识领域,目前各高校的通识选修课大都有此功能。

表4 北京大学与哈佛大学学士学位课程结构(2012)

注: 相关数据根据北京大学教务部编《北京大学本科生教学手册(2009年版)》和哈佛大学通识教育课程网站资料整理而成。

表5 北京理工大学与麻省理工学院学士学位课程结构(2012)

注: 相关数据根据北京理工大学和麻省理工学院官网资料整理而成。

(二) 第二课堂活动

所谓第二课堂是指在教学计划之外,引导和组织学生开展的各种有意义、健康的课外活动,也可以称之为隐性课程、潜在课程、非形式化课程。由于其相对易于操作,1995年开始的文化素质教育就是从第二课堂迅速启动的,各高校普遍从经费、人力、物力上予以支持,大大促进了第二课堂的繁荣与发展,从形式到内容和质量都得到了极大丰富、完善和提高,在营造大学文化氛围、陶冶大学生人文情操中功不可没。

第二课堂也是富有中国特色的通识教育途径,一般由各大学的学生工作系统如学生工作处、团委、文化素质教育基地等组织进行。主要形式有课外讲座、文化体育活动、读书活动、社团活动、科技竞赛以及社会实践、人文环境建设等。经过一二十年的经营,第二课堂已经走向系列化、高水平、特色化,很多大学都形成了自己的特色品牌活动,成为一道道亮丽的风景线。

在课外讲座方面,如华中科技大学1994年开创的“人文讲座”曾在高校引起巨大反响,至2008年已举办1 400余场,根据讲座内容整理出版的《中国大学人文启示录》传播广泛。北京理工大学学生事务部门创立的“聆听智慧”“共青讲堂”“名家讲坛”三个品牌系列讲座,分别从理想信念教育(高深)、综合素质提升(宽广)、科研思维能力培养(精专)等不同角度激励和引导学生,让他们领略大家风范、品味思想精粹、提升人文素养、扩展人生格局。清华大学文化素质教育基地主办的“新人文讲座”,北京大学的“中华文明之光”“世纪大讲堂”,哈尔滨工业大学的“201讲坛”,东南大学的“华英文化系列讲座”……[14],几乎每个大学及院系都有自己的品牌活动。

“高雅艺术进校园”也曾如春风般吹遍校园,使各大学的文化艺术活动、艺术节、大学生艺术团等如雨后春笋般迅速成长。全国大学生艺术展演活动“五月的鲜花”就是由文化素质教育打造的一个著名品牌。在文化素质教育思想的引领下,大学生科技活动也得到了提升,“大学生挑战杯课外科技竞赛”成了一个颇富影响力的全国品牌。

但是第二课堂的不足之处在于随机性大、随意性强,如何保证学生的参与度和覆盖面,建立可持续发展机制,保障课外活动的质量等,是第二课堂面临的最大挑战。为此,一些大学也在探索第一课堂和第二课堂相结合的路径。如哈尔滨工程大学文化素质教育基地采取了第二课堂学分化等政策,将他们创办的“启航讲坛”纳入学分计算,保证每个大学生都能参与其中。学校每年邀请文学、历史、哲学、艺术和自然科学等多个领域的专家学者进行系列讲座,目的在于丰富大学生文化生活,开阔学术视野,提升审美情趣,养成健全人格*哈尔滨工程大学大学生文化素质教育基地主办的2009年、2010年《文化素质教育通讯》。。

(三) 人才培养模式改革

实施通识教育,表面看是开设一些通识课程、增加一些通识教育内容,实际上是涉及教育理念和人才培养模式的深刻变革,也必将触及大学的管理体制乃至组织制度变革。目前,一些大学提出了本科教育实施“通识教育基础上的专业教育”培养模式,主要有以下一些改革路径。

一是成立“通识教育人才培养模式”改革实验班,如北京大学元培学院、北京理工大学徐特立学院、中山大学博雅学院、宁波大学阳明实验班等。这些学院每年仅招收几十名大学生,但大都设计了较为完善、系统的通识教育制度,如一二年级加强通识教育,之后进行专业分流,自由选择专业、实行导师制等,对本科四年进行全程管理教育。

二是成立通识教育学院或书院式的住宿学院,力图通过组织变革加强全校的通识教育。其主要有如下特点:负责全校一年级或一、二年级本科生的教育教学管理,之后学生进入各专业学院学习;高考入学后按学科大类进行培养和管理,打下坚实宽厚基础,为二年级的专业分流工作做好准备;改革大学生住宿管理,充分发挥宿舍的育人功能。如浙江大学求是学院专门负责全校一年级新生及专业确认前学生的通识教育培养,本科生在二年级主修专业确认之后,回到各专业学院学习。西安交通大学实行了书院制的学生管理体制,将全校所有本科生从专业学院剥离出来,划分为八个书院进行统一管理,使宿舍成为育人场所,宿舍采取不同专业的学生组合住宿,加强跨专业的交流。

由于组织变革带来的职能和利益调整,各高校的通识教育学院与专业学院之间存在一定的张力和冲突,使得一些学校的改革时进时退。

三、 通识教育面临的困境与出路

中国高校的通识教育目前依然面临着转变教育理念、改革教育教学观念的困难,也遭遇到来自管理体制改革、组织制度变革的阻力。通识教育要想走出困境,还要深刻理解通识教育内涵,正确认识通识教育在大学中的定性与定位,正确处理通识教育与专业教育的关系。

通识教育是一个内涵丰富、多层面、历史和地域的概念。结合中国国情,我们应从三个层面进行理解(见图1)。通识教育首先是一种教育理念,针对过分专业化带来的知识割裂、视野局限、思维偏狭、追逐功利等弊端,强调培养“健全的人”。在理念层面,我们应该用通识理念统领本科教育,致力于培养健全之人,而不是处于附属专业教育的地位,当作专业教育的基础、补充、纠正;应该着眼于培养健全之人的目标,构建教育内容和课程体系,改革教学方式方法,而不仅仅是把“通识”停留在使学生拓宽知识、开阔视野层面,为他们进一步学习专业打下更好的基础上。毫无疑问,通识教育可以促进专业学习,但通识理念更应该引领专业教育,引导大学生的全面成长和发展。其次,通识教育也常指一部分教育内容,即指通识教育内容(课程),主要是通过人文、社会、自然科学三大知识领域的整合学习,拓宽视野,健全思维方式,避免过分专业化及知识面狭窄导致的视野局限、思维偏狭。在内容层面,通识教育和专业教育共存于一所大学,并不是非此即彼、互相排斥。最后,通识教育还是一种人才培养模式,这里的模式不是指统一样式和标准,而是强调建立相关制度,保障通识教育目标实现,制度化为一种通识教育的人才培养模式。在模式层面,通识教育则是与专才教育(专业教育)相对应的一种人才培养模式,需要从教育思想到专业设置,从教学内容、教学方法到教学制度等做出相应的制度改革。

图1 通识教育的三个层面关系

从这三个层面理解通识教育的内涵,既可以上升到教育理念的高度把握其本质,又充分认识其作为人才培养模式的复杂性与多样性,还能从内容层面入手推动通识教育实践。事实上,缺乏理念的通识是肤浅的,缺乏内容的通识是空洞的,缺乏制度保障的通识是短暂的。

最终,要从根本上提高通识教育的地位和品质,在理念层面,高校要转变社会本位论的教育目的观,建立个体本位论的教育目的观,从注重 “造才”到注重“育人”,从注重“教”到注重“学”,真正做到以人为本,以学生为中心。在内容层面,要在素质教育和通识教育理念下,思考“什么知识最有价值”,改变专才教育的课程体系,重新规划大学四年的课程体系、改革教学方式方法,平衡通识教育和专业教育。在制度设计方面,要打破专才(专业)教育一统天下的局面,通过大学组织结构、管理机制调整,建立大学教育的新范式。

参考文献

[ 1 ]黄俊杰.大学通识教育的理念与实践[M].台北:台湾通识教育学会,1993:47.

[ 2 ]冯惠敏.中国现代大学通识教育[M].武汉:武汉大学出版社,2004:7.

[ 3 ]杨东平.大学精神[M].沈阳:辽海出版社,2000:225.

[ 4 ]陈卫平,刘梅龄.香港中文大学的通识教育及启示[J].高等教育研究,1987(2):74-78.

[ 5 ]杨东平.通才教育论[M].沈阳:辽宁教育出版社,1989:11.

[ 6 ]章开沅.通识教育与人文精神[J].高等教育研究,1995(2):1-3.

[ 7 ]胡显章.走出半人时代——海峡两岸和香港学者谈通识教育与文化素质教育[M].北京:高等教育出版社,2002: 507.

[ 8 ]周远清,阎志坚.论文化素质教育[M].北京:高等教育出版社,2004:238.

[ 9 ]陈向明.大学本科通识教育实践研究[J].大学研究与评价,2008(4):81-88.

[10]庞海芍.通识教育:困境与希望[M].北京:北京理工大学出版社,2009.

[11]王生洪.追求大学教育的本然价值——复旦大学通识教育的实践与探索[J].复旦教育论坛,2006(5):5-10.

[12]郭大成,庞海芍.素质教育与大学使命[M].北京:北京理工大学出版社,2013:10.

[13]庞海芍.通识教育内涵解读[J].北京大学教育评论,2010,8(12):125-135.

[14]余东升.高等学校文化素质教育研究 [M].北京:高等教育出版社,2009:122.

(责任编辑刘伦)

General Education in China: Review and Expectation

PANGHaishao,HUANXiuhong

(Graduate School of Education, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081,China)

Abstract:Having developed cultural quality education for 20 years since 1995, many universities began to independently explore the reform of undergraduate cultivation mode with value orientation of quality education and general education. Cultural quality education and general education will accelerate each other and they also have gone through the stages of launch and promotion, reform and exploration and further deepening and improvement. At present, general education has shown some new development trends, such as general education elective courses start to change from the number increasing to quality improvement, the connotation of general education curriculum is expanding, various universities have formed cultural quality of “second class” with three characteristics-the series, high-level and specialization. Under the guidance of the quality education concept, some universities take the lead to conduct the general education reform of professional cultivation mode and so on. In the future, general education and cultural quality education must keep pace with the times in the two aspects of theory and practice and make innovations in terms of the undergraduate education concept, personnel training mode, management system and other aspects.

Key words:general education; cultural quality education; general education courses; talent cultivation mode reform

doi:10.13316/j.cnki.jhem.20151127.015 10.13316/j.cnki.jhem.20151127.012

收稿日期:2015-10-19

基金项目:教育部人文社会科学规划基金(11YJA880078)

作者简介:庞海芍,研究员,北京理工大学教育研究院书记,大学素质教育研究分会秘书长,从事高等教育管理、通识教育、教师发展研究。

中图分类号:G640

文献标志码:A

文章编号:1673-8381(2016)01-0012-08

郇秀红,硕士研究生,从事通识教育、专业选择研究。

网络出版时间: 2015-11-27

网络出版地址: http://www.cnki.net/kcms/detail/32.1774.g4.20151127.1129.030.html