卓越教师培养背景下专业课程设置调查与建议

钟勇为,程思慧,蔡朝辉

(1. 江苏大学 教师教育学院; 2. 江苏大学 外国语学院,江苏 镇江 212013)

卓越教师培养背景下专业课程设置调查与建议

钟勇为1,程思慧1,蔡朝辉2

(1. 江苏大学 教师教育学院; 2. 江苏大学 外国语学院,江苏 镇江 212013)

摘要:本研究以数学与应用数学师范本科专业、英语师范本科专业为例,通过对数百名师生的访谈与问卷调查,以及对相关课程设置文本的内容分析,探讨并揭示了教师教育专业的课程结构、课程设置存在的主要问题与改进路径。结果表明:我国教师教育专业总体上尚未构建起与卓越教师培养相适应的现代教师教育课程体系;相比高师院校,综合大学并未显现出预期的比较优势,相反,其课程体系的教师教育功能遮蔽问题更为凸显。有关方面有必要树立卓越的大学办学理念,秉持“师范性与学术性并举,适度优先师范性”与“和合”理念,寻求实现课程设计的学术理性主义取向与认知过程发展取向、自我实现取向的彼此兼顾乃至和合,强化师范生教学实践能力的培养。

关键词:教师教育专业;课程设置;卓越教师

目前,全国中小学课程改革已进入一个“深水区”。随着新课改的深入推进,越来越多的有识之士发现,中小学教师素养已成为一个“瓶颈”制约着新课改的成效。举办教师教育的高校是培养中小学教师的主阵地。其教师教育专业的课程设置合理与否,关系到中小学教师职前培养质量的高低,影响着我国基础教育新课改的发展。早在2008年有人便指出:“我国现行教师教育课程体系在课程结构、课程类型、课程内容、课程空间等方面存在着明显的弊端,已无法适应我国教师教育改革发展。”[1]那么,在2011年《教师教育课程标准(试行)》尤其是2014年教育部《关于实施卓越教师培养计划的意见》(以下简称《意见》)出台后,我国教师教育专业课程设置现状又如何呢?它是否符合“卓越教师培养计划”的规定与要求?此外,开放型、综合化的教师教育体制(模式)已确立并施行十余年,综合大学的教师教育专业是否如预期那样在课程结构和课程功能方面具有比较优势?审视相关研究文献发现,学界对此尚未给出令人信服的判论。此类研究成果或缺乏对相关专业课程设置文本的内容分析与调查,从而在某种意义上影响了问题解决之对象、手段的针对性与恰切性;或调查样本数量过少且多调查高师院校,从而在一定程度上降低了结论的可信度。于是,作者设计并开展了以下研究。

一、 研究方法与设计

只有寻求定量分析与质性研究相结合并通过较大样本的综合调查,才能全面揭示我国高校教师教育专业课程设置的实际状况,继而为相关政策调整打下必要基础。因此,本研究以英语师范本科专业(以下简称英师)和数学与应用数学师范本科专业(以下简称数师)为例并按如下步骤进行。

(一) 文献研究与访谈

作者在查阅、分析及梳理相关文献并经过反复研讨后,设计了一个访谈提纲,并采用分层随机抽样的方式,于2014年对包括江苏大学、渤海大学在内的4所大学数师、英师方面的22名大学教师和53名大四学生,以及5所中学的27名中学教师(数师、英师的毕业生)进行访谈。由于他们在学历、职称等方面具有较强的代表性,所以作者将访谈记录整理成文字报告,以利于调查问卷制作和进一步分析。

(二) 问卷试测、施测及数据处理

由于相关师生对其专业课程设置若干问题的认识具有一定的可靠性、稳定性和深刻性,他们的看法大致能反映出现行课程设置现状。因而,文章在对访谈材料和文献资料进行分析和归纳的基础上,从师生的感知入手,从课程结构、课程功能的满意度以及存在问题与改进等方面设计题项。自行研制的《教师教育专业课程设置现状的调查问卷》经过若干次修订后,在江苏大学及镇江市第二中学进行试测;确认有较好的信度、效度并经技术性修订与完善后,开始对全国相关高校作分层抽样施测。本研究前后共发放问卷382份,收回325份,回收率为85.1%,其中有效问卷316份(源自非“211”类高校的占76.3%,源自高师院校的占61.8%),有效率为97.2%。在来自7省份16所高校的有效调查对象中,有175名数师和英师专业的学生、88名任教数学或英语的大学教师和53名初中数学教师和英语教师。对有效问卷所反映出的数据,文章采用SPSS15进行处理分析。

(三) 课程设置文本的内容分析

数师、英师的人才培养方案作为表达数师、英师课程设置思想与行动计划的文字文件,是数师、英师课程设置的一种重要文本。本研究对众多高校的数师、英师人才培养方案进行客观揭示、定量分析,以寻求实现事实判断与价值判断的相得益彰,进而揭示相关问题的症结所在。近年通过网页查找、去邮、去电等方式最终获取的63所高校英师样本、41所高校数师样本,既具有随机性、广泛性,又不乏代表性。

二、 研究结果与分析

(一) 问卷及访谈调查分析

课程结构是为课程理念和课程目标的实现提供支撑,通过对课程类型、课程内容或活动方式等课程要素进行取舍而最终表现出来的课程各要素之间的先后和比例关系。课程结构合理与否,直接影响到课程功能的彰显程度。

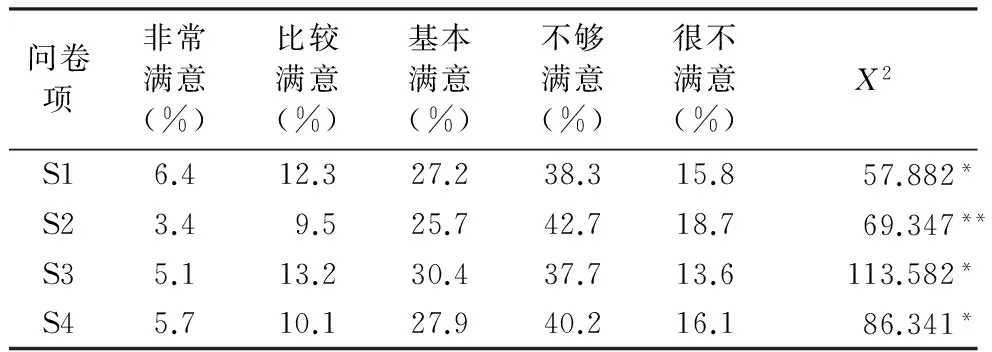

1. 对本专业课程结构合理性的认识。从表1看出,56.4%的人认为本专业的课程类型(空间序)不合理,但在课程的先后顺序(时间序)安排问题上只有36.4%的人认为不合理。此外,53.5%的人认为课程的学时比例不合理,59.8%的人认为课程内容不合理。除了学时比例问题,人们对上述其他3个问题的看法皆有显著性差异。可见,众人认为现行课程结构的突出问题主要体现在课程类型、课程内容的不合理,这点在综合大学可能更为突出——相比高师院校,综合大学有更高比例的人群持不合理意见(见表2)。访谈中也有不少人士直陈课程类型单一,科目本位课程过多,提出应增加选修课比例、进行课程合并(如语音实践和英语语音学合并)等建议;也有人表示对课程过于集中在第5、6学期的不解,以及对由于活动课程与校本课程的缺乏而使得课程体系的实质性结构重知识轻经验和情意的不满;还有一些人认为,基础课仍需加强,专业课以适度为宜,主张课程设置应注意专业课与基础课的衔接……综上可知,数师、英师课程结构的设计尚未足够重视课程构成要素的数量与性状问题,致使其课程结构序变方式容量不足。而课程结构“序变方式越多,序变能力就越大,课程结构就越能适应更多的环境变化”[2]。进言之,现今教师教育专业课程体系还较为固化,缺乏应对社会变化的内在质素。

表1 对本专业课程结构合理性的看法

注: (1) S1表示你认为课程的类型(空间序)是否合理;S2表示你认为课程的先后顺序(时间序)安排是否合理;S3表示你认为课程的学时比例是否合理;S4表示你认为课程的内容是否合理。

(2) *P<0.05,**P<0.01,下同。

表2 不同院校师生对本专业课程结构

注: 不合理意见包括“不够合理”与“很不合理”两种看法;卡方值为78.602,P=0.000。

2. 对本专业课程职业准备功能的满意度评价。良好的课程设置应体现“宽口径、厚基础、强能力”,彰显“为职业生活做准备”的课程功能。那么,数师、英师的课程设置是否很好彰显了这一功能,比如是否有利于师范生培养课程参与能力、教学研究能力等基础教育新课改所推崇的技能,且为其毕业去向的多种选择提供厚实的知识基础?调查显示,54.1%的人在现行课程设置适应新课改对教师的课程参与能力要求问题上表示不满意,61.4%的人在现行课程设置适应新课改对教师的教学研究能力要求问题上表示不满意,51.3%的人在现行课程设置为学生胜任教育教学工作提供厚实的知识基础问题上表示不满意,56.3%的人在现行课程设置为学生考研及到非教育部门就业提供厚实的知识基础问题上表示不满意(见表3)。进一步分析可知(见表4、表5):受调人员在基本满意和不够满意这两大突出意见的选择上存有非常显著性的差异,而不够满意是最为突出的意见;对比高师院校相关情况,源自综合大学的师生对数师、英师课程职业准备功能持不满意意见的人数比例明显要高。

表3 对本专业课程职业准备功能的满意度评价

注: S1表示你对现行课程设置适应新课改对教师的课程参与能力要求方面满意否;S2表示你对现行课程设置适应新课改对教师的教学研究能力要求方面满意否;S3表示你对现行课程设置为学生将来胜任教育教学工作提供厚实的知识基础方面满意否;S4表示你对现行课程设置为学生将来考研及到非教育部门就业提供厚实的知识基础方面满意否。

表4 对本专业课程职业准备功能满意度评价分析

表5 不同院校师生对本专业课程职业

注: 不满意意见包括“不够满意”与“很不满意”两种看法;卡方值为67.372,P=0.001。

3. 对现行课程设置之问题与改进举措的看法。研究发现,不同身份的受调者对现行教师教育专业课程设置存在问题的看法有差异。大四学生普遍认为主要问题是选修课过少、存在悬缺课程、实践环节不力和师范性不突出。而多数大学教师和初中教师则认为是培养目标模糊、远离基础教育课改实践以及实践环节不力(见表6)。若不区分身份,分析众人的看法后发现,选择师范性不突出、实践环节不力和选修课数量少的比例比较高,分别占84.5%、78.2%和76.6%,其次是远离课改实践、培养定位模糊和存在悬缺课程,分别占74.1%、69.6%和67.1%。要指出的是,在开放性的访谈中,有部分人还指出实践中存有选用教材陈旧以及课程设计取向有偏误等问题。

表6 对本专业课程设置主要问题的评判 单位: %

通过研究文献并结合访谈情况,本研究从内容与方略这两大层面设置若干改进现行课程设置的举措供师生选择。结果表明(见表7),人们更倾向于关注改进的内容或方向而非改进的机制或方略,选择寻求多元主体参与设置、提升设置人员素养选项的比例较低。在较为突出的意见中,有38.6%的人认为改进现行教师教育专业课程设置之关键是“完善条件性课程”[3],另有21.3%的人认为是“强化教育实践课程”,反映出人们对师范生掌握一定教育理论与技能的理性认识和重视。进一步分析可知,人们在这两项举措的选择上亦存有非常显著性的差异(见表8)。由此可以说,完善条件性课程是众人认为最为关键的举措。而访谈中有不少教师要么强调“教育理论课程亟待加强”,要么呼吁“增强教师职业技能类课程”,亦佐证了人们对完善条件性课程的重视。

表7 对改进本专业课程设置之关键举措的看法 单位: %

表8 对改进本专业课程设置之关键举措看法分析

(二) 课程设置文本调查分析

1. 专业培养目标。作为专业教育的出发点与归宿,专业培养目标制约和影响着本专业课程设置的深度与广度。以英师为例,调查发现,有27所高校(占42.9%)明确以培养“从事英语教学和教学研究的教师及其他教育工作者”为培养目标,有35所高校(占55.6%)则以 “复合型英语人才”或“高级专门人才”为培养目标。众所周知,自21世纪以来,本科毕业生已不大可能进入高校任教或担任行政、教辅人员,也难以被视为高级专门人才,因而,有必要根据当今社会与教育发展的变化对培养目标进行调整。否则,笼统、不实际的培养目标定位,容易带来学科专业课程的芜杂从而影响师范生人才培养特色的彰显,不利于学校内外教育资源功能的发挥,从而制约师范生培养质量的整体提升,也与《意见》倡导的“分类培养”旨趣不符。当然,有的高校在这方面还比较务实,定位相对理性、具体,如东北师范大学明确以培养“高素质、专业化中学英语教师”为目标。

2. 课程结构比例。为了更好地考察该专业的知识体系、课程性质与教师教育功能,本研究从公共必修课、专业必修课、选修课和教育专业课程四个方面进行统计分析。统计结果表明,我国高校英师总学时平均为2 672学时,其中,公共必修课为665学时,专业必修课为1 494学时,选修课为513学时,分别占总学时的24.9%、55.9%和19.2%。而数师总学时平均为2 698学时,其中,公共必修课为857学时,专业必修课为1 269学时,选修课为572学时,分别约占总学时的32%、47%和21%。可见,教师教育专业的必修课比例比较高(占总学时的80.8%),选修课学时只占总学时的五分之一左右(真正体现学生课程自由选择权的任选课其比例则更低),而在欧美不少大学,其选修课总数普遍占学校课程总数的35%以上。诚如有学者所言:“一所学校,如果所有课程不容选择、皆为必选或50%~60%以上的课程皆为必选或准必修,并且很多还必须是标准答案,这样的大学还是自由的学术共同体吗?”[4]选修课学时比例过低,折射出相关高校在这方面认识和行动的滞后。调查还发现,教育专业课程(不含实践课程)平均为242学时,仅占总学时的9%左右,这一比例远低于欧美国家的相关数据——如法国为20%,英国和德国为25%,美国为18.4%[5]76。这也不难理解问卷调查中缘何多数人会指陈师范性不突出的问题。

以英师为例并分别按院校属性、院校类型为分类标准进行T检验后发现(见表9),在公共必修课学时方面,高师院校与综合大学存有显著性差异(前者明显比后者多);在专业必修课学时和选修课学时方面,“211工程”大学要多于非“211工程”大学,高师院校要多于综合大学;在总学时方面,“211工程”大学虽多于非“211工程”大学,但它们之间的差异并不显著,而高师院校与综合大学之间则存有显著性差异,即高师院校明显多于综合大学;在教育专业课程学时方面,“211工程”大学与非“211工程”大学的差别显著(前者少于后者),而高师院校与综合大学更有着非常显著性的差异,高师院校其平均为265学时,在综合大学则只有184学时。总之,从学时角度看,可以说“211工程”大学要比非“211工程”大学更重视学科专业课程,但在教育专业课程方面则相反。而高师院校各类学时皆明显多于综合大学的相应学时,从一定侧面映射出这两类高校对举办高师教育的重视与支持程度。

表9 不同类别院校的英师平均学时比较

3.课程开设概况。从数师的专业课程看,几乎所有样本都开设了诸如数学分析、解析几何、高等代数、复变函数、近世代数、数理统计等核心课程,以使学生夯实学科基础、提升数学素养。但总体上看,现行设置呈现出重基本理论轻基本技能之倾向——如微分方程、数学建模等课程,仍有10%以上的高校未开设。至于大学物理这一理工科大学生必修的基础课程,有6个样本将其放至公共必修模块或未开设,说明有的高校未充分认识到高等数学与大学物理间相互依托、相互促进的内在关系。从英师的专业课程看,高校目前都把前4个学期定位为基础阶段,都开设了诸如基础(综合)英语、听力、口语、阅读等核心课程,以使学生夯实语言基础知识,掌握基本语言技能;后4个学期则开设了高级英语、翻译、第二外语、英语写作等课程,以扩充学生的知识面,提高其综合运用专业知识的技能。但总体上看,综合基础类课程和语言学类课程开设较多(英语语言学、词汇学分别有60所和54所高校开设),而文学类课程则偏少。此外,一些高校不同程度地存有悬缺课程。例如,英语测试学在现代应用语言学领域内占有非常重要地位,但还有近半数的高校未开设。

那么,这些高校又开设了哪些教育专业课程?本研究按开设院校个数由多到少选取前14门课程进行分析。以下是这些课程在高校样本的开设情况(见图1、图2)。

图1 63所高校英师开设教育专业课程概况

图2 41所高校数师开设教育专业课程概况

《意见》指出,要“打破教育学、心理学、学科教学法‘老三门’的课程结构体系,开设模块化、选择性和实践性的教师教育课程”。但从对必修课、限选课中的教育专业课程的统计来看,不少学校虽开设了现代教育技术课程,使得传统教育专业课程的“老三门”格局有所变化,但这种格局仍谈不上多大改进:其一,教育专业课程时数仍然偏少,课程的模块化与选择性未得以体现;其二,积极回应基础教育新课改而开设基础教育新课程标准、教育评价学及教育研究方法等课程的高校少之甚少。此外,微格教学(microteaching)作为一种培养卓越教师、提升教学水平的有效方法,现行课程设置亦未对其给予应有的重视,将其作为一门课程单列开设的高校不及四分之一,且不少高校只是将其放在学科教学法或其他技能课程中走个过场,让学生录像1次,加上分析评价时间充其量也就人均半课时左右。而国外高校对此则比较重视:在英国,在四年制的教育学士课程都安排微格教学,共计210课时;悉尼大学和新南威尔士大学教育学院此门课程开课13周,每周开设4课时。

作为教师教育之重要组成部分的教育实习又如何?调查显示,大部分高校将其安排在第7学期,普遍为期8周,但有的高校只有4周。而欧美不少国家的教育实习时间都比较长。譬如,英国要求学生要在实习基地集中实习24周;而法国的连续性教育实践长达486学时,占两年时间的25.7%[5]77;美国教师教育院校协会规定教育实习至少12周,且其中不包括正式实习之前的早期实地经验。我国高校教师教育专业教育实习8.2周的平均周数表明,不少高校或未真正认识到教育实习在进一步形成师范生合理的知识与能力结构,培养师范生优良的师德、师能、师艺等方面具有特殊的功能。其实,即使算上各种教育见习及综合实践活动,也与《意见》要求的“师范生到中小学教育实践不少于1个学期”的要求相去甚远。

总体来看,数师和英师科目本位课程数量都占绝对优势,而相关课程、融合课程较少,广域课程和经验课程更为缺乏。课程类型的偏失折射出课程编制人员课程思想的偏狭与落后,也不利于学生综合素养的提升,从而势必会影响《意见》提出的“培养一大批师德高尚、专业基础扎实、教育教学能力和自我发展能力突出的高素质专业化中小学教师”这一目标的实现。

三、 研究结论与建议

经上述调查与分析后发现,问卷、访谈与课程设置文本三者调研结果趋于一致,因而基本可得出如下结论:我国教师教育专业总体上尚未构建起与基础教育新课改相协调、与卓越教师培养相适应的现代教师教育课程体系,远未达成《意见》提出的构建公共基础课程、学科专业课程、教师教育课程比重适当、结构合理、理论与实践深度融合的课程体系;相比高师院校,综合大学并未显现出预期的比较优势,相反,其课程体系的教师教育功能遮蔽问题更为凸显。相关方面有待作如下反思与改进。

(一) 树立卓越的大学办学理念

近20年来,不少地方高师院校为了谋求更好的“发展”盲目攀高求大,而纷纷向综合大学转型,但“在实际操作过程中,很多学科、专业只是简单地增设、简单地移植,没有进行科学整合与优化,没有进行学科的融合与交叉,没有形成学科的竞争与机制,短时间内没有形成综合化机制和动力,只是浅显的综合,没有实现专业资源的共享,没有形成专业集群优势,因此,还不是真正意义上的综合大学,其综合性优势并未在教师教育中发挥更多的作用”[6]。有些高校虽然设立了诸如教师教育学院这一所谓承担全校师范生教师专业化培养任务的机构,但多数并未真正构建起教师教育专业实行由教师教育学院招生和管理,教师教育学院和各相关专业学院共同培养,学科专业与教师教育双向强化的培养模式和机制。值得一提的是,受大学定位及功利化、庸俗化办学思想的影响,一些高校的教师教育在综合化后转而处于被放逐的边缘化窘境——访谈中教师所言“学校考虑到学生考编难而减少甚至停止了一些教师教育专业的招生,学院在修订课程体系时提出的诸如增设教育专业课程、延长教育实习时间以及引进学科课程教学论方面的师资等要求,相关部门也通常置若罔闻、不予满足”。另有教师则直陈“不少综合大学往往确立理工优先的政策导向,以至于师范生培养在学校资源分配、政策扶持等方面往往处于弱势,相关专业的教师也通常觉得没地位而难以潜心搞好教学及其研究……”

教师教育大学化本无过错,问题就在于相关大学能否在理念、政策、资源等方面构建支持与保障教师教育的有效机制。而多方面的信息表明,由于一些综合大学的决策者认识与理念的偏误,造成学校未能实现教师教育资源的有效整合和长足拓展,是招致教师教育边缘化、专业课程体系师范性不彰的重要原因,以至于此类大学的师范生在就业时因培养质量整体不高,而普遍不如部(省)属重点师范大学乃至地方师院的师范毕业生受欢迎。高师教育的当代转型迫切要求相关决策者对自身教育理念作深刻反思进而树立更为卓越的办学理念。卓越的办学理念作为高校决策者在其培育的与社会生态环境相适应的教育观念、人才观念、竞争观念、创新观念等基础上提炼而成的符合时代要求的一种价值理念与精神文化,它必然是在一种开放包容、兼收并蓄、借鉴扬弃的过程中形成的。故而,高校决策者摒除功利化思想之余,还有必要整体、辩证地审视大学发展定位、培养目标设定、专业结构调整、课程体系优化、教学内容整合、教学方法与手段的革新等环节内生着的相互对立与冲突的价值主题,并寻求对其进行调和与统合,从而形成关于大学较为圆熟、协同的价值体系,继而为大学相关课程设置改革提供适切的理念基础和精神土壤。若缺失这方努力,上述问题的解决便少了一份价值期待、一股精神力量、一个理性目标和一种文化氛围。

(二) 秉持和合思想改进课程设置

众多师生认为改进现行课程设置的主要路向是完善条件性课程和强化教育实践课程。然而,无论是为了提升师范生的教育理论素养与职业技能而完善条件性课程,抑或是为了增强教育实践质量而强化教师行为模拟训练课程,都不免会带来相关理论课程或实践课程的增加。在国定课程占据相当比例的当下,课程改进无疑应寻求理论课程与实践课程的适度平衡、有机统一。中华文化传统之内在精髓和灵魂的和合辩证思维可作为教师教育专业课程改进的基本逻辑。即相关院系须深刻领悟“应用型数学”或“功能型英语”之专业旨趣,树立“师范性与学术性并举且适度优先师范性”与“和合”理念,运用“生生法”“创新法”“意境法”等和合学的重要方法,寻求实现课程设计的学术理性主义取向与认知过程发展取向、自我实现取向的彼此兼顾乃至和合。

具体言之,我们要借鉴并融合国外两种课程设计策略,即“一个是发展、编纂和给学生尽可能多的知识……另一策略是让学生变得才思敏捷,教给他们推理技能和分析、解释新情况的方法”[7],合理设定普通教育课程、学科专业课程和教育专业课程这三大模块的学时比例,“采取必修课与选修课并列,学科课程与活动课程结合,优化教师教育类课程结构,体现‘多课程、精内容、短课时、长学时、重能力’的特点”[8],注重小模块式学习,重视课程群的规划与设计。以数师为例,除通识教育平台课程和学科专业基础平台课程外,专业方向平台课程可由学科教育课程、学科数学课程和课程设计基础课程组成,以确保学生知识、技能、能力形成的完整性和规范性。当然,课程编制之初需强调课程功能的彰显与预测,并鼓励教师开设更多符合学生需求的校本课程、经验课程,以使课程体系在保持师范性与学术性矛盾之间的适度张力之同时,实现课程体系形式结构与实质结构的合目的性改造。

(三) 强化师范生教学实践能力的培养

我国高校当前对师范生教学实践能力的培养主要采用教育专业课程的学习和固化的教育实习的模式进行。这种培养模式存在的主要问题是学生的理论学习与实践教育相分离,从而造成其教学实践能力培养质量长期徘徊不前。在地方高校面临转型发展、相关高校落实《意见》以及师范生2015年起进入教师资格考试范围并对教师教育专业的教学改革构成倒逼机制这一背景下,加强对师范生教育实践能力的培养势在必行。相关院校可考虑以下几个改进方略:

一是寻求理论学习与实践训练的深度融合。即破除现行的“先理论后实践,先学科知识后教学技能”方式,秉持“实践和理论并重,长期实习与短期见习相结合”策略,教育实习可安排在第5、第7学期,时长皆为8周,其余每个学期安排为期1至2周以见习为主的实践活动;同时将每门课程学时分设讲课和实践两部分学时,以搭建平台促成学生寻求教育理论与教育实践相结合。鉴于师范生的能力及其对教学的领悟不尽相同,无论是见习还是实习,都应当根据他们的能力进行异质组合,并统一时间安排研讨会议、交流心得。

二是寻求“放养”与“圈养”两种方式相得益彰。“放养”指学生根据自己的特点自主获取所缺知识或技能;“圈养”是专家教授统一进行指导、教学。两种方式各有所长,应相互补充。“圈养”要注意指导和评价的有效性和及时性,要避免泛泛而谈、避重就轻地点评,而应全面深入地进行评价,并且给出实际具体的修改意见,帮助他们明确未来努力的方向。此外,无论是大学教师还是一线的中小学指导教师,都应该学会“放养”学生,激发并督促他们自主探索,从而提升自身的教学道德与能力。

三是大胆借鉴德国职教领域的“双元制”模式,即由中小学和高校共同完成职前教师教育。此举无疑与“卓越教师培养计划”提出的“建立高校与地方政府、中小学‘三位一体’协同培养新机制”相契合。可行的做法有,高校的相关院系与中小学合作办学,鼓励双方的教师开展行动研究,吸纳中小学骨干教师参与高校某些课程的编制、实施与考核,注重在课程中充分融入优秀中小学教育教学案例。总之,要通过理念革新和机制构建来促成生动有效的教学实践活动,帮助师范生提升其从事教学的意识、方法水平与能力,进而为其培养成为卓越教师打下坚实基础。

(宋晓平、周建敏、夏春娣、高宇、杨媛媛等师生对本文有一定贡献,在此表示衷心感谢!)

参考文献

[ 1 ]付义朝. 构建新型教师教育课程体系[N].中国教育报,2008-11-10(6).

[ 2 ]郭晓明.课程结构论[M].长沙:湖南师范大学出版社,2002:95.

[ 3 ]龙文祥,董兴开.基于教师专业发展的高师教育类课程设置研究[J].高等教育研究,2008,29(5):62-66.

[ 4 ]顾海兵.选修课比重是真正大学的首要标志[N].科学时报,2011-09-09(B3).

[ 5 ]高悌.新世纪高师课程的研究与实践[M].天津:天津人民出版社,2000.

[ 6 ]刘爱生.地方师范院校的转型:成效、前景与道路[J].教育学术月刊,2010(1):50-53.

[ 7 ]LaBoskey V K.Case Investigation: Preservice Teacher Research as an Aid to Reflection[M]//Shulman J H.CaseMethodsinTeacherEducation. New York: Teachers College Press,1992: 175-193.

[ 8 ]伍德勤.综合性大学教师教育类课程结构及教学模式[J].课程·教材·教法,2005,25(8):71-74.

(责任编辑马双双)

Survey and Proposal of Curriculum Provision for Teacher Education Program under the Background of Excellent Teacher Training

ZHONGYongwei1,CHENGSihui1,CAIZhaohui2

(1.School of Teacher Education, Jiangsu University; 2. School of Foreign Languages, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)

Abstract:This paper takes the undergraduate program of mathematics and applied mathematics(normal) and undergraduate program of English(normal) as examples, discusses their curriculum structure and main problems existing, and reveals improving path of teacher education program by conducting interviews and questionnaire on hundreds of teachers and students, and by making content analysis on universities’ related curriculum provision texts. The result shows that our teacher education program in general has not yet built up a modern curriculum system that meets the need of the excellent teacher training. Compared with normal colleges, comprehensive universities have not shown their comparative advantage as expected. On the contrary, their curriculum systems conceal the functions of teacher education even further. It is necessary for relevant personnel to sets up the excellent educational philosophy, uphold not only the ideas of “teacher-training and academic promotion simultaneously and giving the former moderate priority” but also “Harmonious Integration”, seek the appropriate way to take the academic rationalism orientation, cognitive process development orientation and self-realization orientation into account in curriculum design, and strengthen students’ abilities in teaching practice.

Key words:teacher education program; curriculum provision; excellent teacher

doi:10.13316/j.cnki.jhem.20151127.020

收稿日期:2015-03-27

基金项目:江苏省教育“十二五”规划课题(D/2011/01/024)

作者简介:钟勇为,副教授,教育学博士,从事高等教育学、课程与教学论研究。

中图分类号:G642.3

文献标志码:A

文章编号:1673-8381(2016)01-0025-08

程思慧,硕士研究生,从事课程与教学论研究。

网络出版时间: 2015-11-27

网络出版地址: http://www.cnki.net/kcms/detail/32.1774.G4.20151127.1129.040.html