基础教育中的城乡差异是否在大学延续

——高校城乡学生学业表现差异的实证研究

卢晓东,于晓磊,陈 虎,黄晓婷

(1. 北京大学 中国教育财政科学研究所; 2. 北京大学 哲学系; 3. 北京大学 教务部,北京 100871)

探索争鸣

基础教育中的城乡差异是否在大学延续

——高校城乡学生学业表现差异的实证研究

卢晓东1,3,于晓磊2,陈虎3,黄晓婷1

(1. 北京大学 中国教育财政科学研究所; 2. 北京大学 哲学系; 3. 北京大学 教务部,北京 100871)

摘要:文章对部属重点A高校2004—2009六届本科生的入学机会和大学学业表现进行了实证研究。结果发现,六年间该校农村户籍学生比例在10%~15%之间,与全国农村户籍人口比例相比,城乡学生入学机会差别很大。学生入学后,城镇学生群体学业表现大幅度领先农村学生群体,这一差异到本科毕业也未能消除。基础教育的城乡差异似乎在大学中延续。农村户籍学生是A大学的学习弱势群体,需要补习教育等额外帮助。仅关注城乡学生入学机会公平远远不够,政策视角应延伸到基础教育阶段、大学入学机会公平和大学教育三个阶段。

关键词:城乡差异;基础教育;弱势群体;入学公平;学业表现;学习经历

城乡差异是目前中国大陆高等教育研究和政策中的一个热点问题,这一问题又可以分为两个方面:一是城镇和农村户籍学生入学机会公平,特别是农村学生进入重点大学的机会公平问题;二是城镇和农村户籍学生进入大学后在学业表现方面是否存在差异。后一问题意味着基础教育城乡差异是否会在大学延续。

研究与舆论普遍关注城镇和农村学生大学入学机会公平,这一领域已有大量研究,重要的研究者包括杨东平、丁小浩、谢维和等,研究视角和数据基础各有不同。其中,王伟宜以四川省四所不同类型的大学为研究对象,采用分层抽样方法对1982、1990、2000和2010级学生的学籍和户籍进行研究,发现“对农村子女来说,由于缺乏各种资源,除极少数天赋较好者之外,大部分人难以达到高层次院校的入学标准,结果是院校层次越高,农村子女所占比例越少。近三十年的调查结果显示,总体上,部属重点高校中城乡子女间的入学机会差距最大,其次是普通本科院校,专科院校中的差距最小”[1]。2015年9月,北京大学招生办公室公布了新生数据,当年校本部共招生3 159人,其中留学生295人,国内录取的2 864人中,农村户籍生源416人,占新生总数的14.53%[2]。由于教育部有全面的大学生电子学籍注册数据库,因此可以完成全国范围内当年、多年、局部、全面的城乡学生入学机会分析,但这样的研究也许因为具有一定敏感性而没有见到。

城镇和农村户籍学生进入大学后,其学业表现是否存在差异呢?对于这个问题存在两种定性猜测。一种观点认为,城镇学生在学习习惯、家庭背景、基础教育等方面具有全方位优势,这不但使其在入学机会方面具有优势,其优势也将在大学延续;另一种观点认为,即使基础教育城乡存在差异,但进入大学后学生将站在同一条起跑线上,农村学生具有与城镇学生相同的天然禀赋和素质,他们进入大学后愿意付出更多后天努力,因而学业表现不一定差于城镇学生。究竟城乡学生在进入大学后的学业表现是否存在差异,有多大程度差异,由于学业表现定量数据较难以获得,因而全面的定量研究相对较少。熊静、余秀兰以东南大学、南京大学363份学生问卷为基础对此问题有所研究,但问卷数量较少,且为学生主观填写,因此仍有待客观全面数据支持[3]。本研究选取北京某教育部属重点高校A大学2004—2009级六个年级学生的户籍和学业信息,试图从一所研究型大学的视角客观回答以上问题。

一、 入学机会的城乡差距

表1为A大学2004—2009级学生中城镇学生与农村户籍学生的人数和比例。A大学农村学生占当年入学学生的比例多年徘徊于10%~15%之间,最低的2008年仅为10.2%,而同期全国农村人口比例一般在50%以上。

表1 A大学农村学生在校生比例

表1显示,2004—2009年A大学农村学生比例变化趋势总体下降,与同期全国农村人口比例总体下降趋势一致。随着中国城镇化进程的推进,城镇人口逐渐增多而农村人口不断减少,A大学农村学生比例与中国城镇化进程相关联。调查发现,2004—2009年间全国农村人口占50%以上,在一个农村人口比例如此高的国家,A大学农村学生比例在10%~15%之间,确实处于较低水平。A大学是部属重点高校,其农村生源比例特征与王伟宜等多位研究者的研究结论相吻合。

在基础教育存在城乡差异的前提下,仅使用高考成绩作为单一“公平”的录取指标,一所大学所录取的城乡学生比例会呈现出城乡差异。为了弥补城乡教育差异,北京大学在自主招生中单独推出了“筑梦计划”,对部分农村学生降分录取,2015年共录取学生67人。教育部近年推出“农村贫困地区专项招生计划”和“农村学生单独招生计划”,根据“教育部关于做好2015年重点高校招收农村学生工作的通知”,全国计划招生总人数超过5万人,北京大学2015年经由以上计划录取189人。这些计划大大促进了高等教育资源分配的城乡均衡,对统一高考和自主招生的公平性形成了有效补充。但除去以上降分录取专项外,北京大学通过单一高考实际只录取农村生源160人,占2015年录取人数的5.59%。这一数据再次凸显出城乡基础教育巨大的、甚至有些危险的差距。判断城乡间基础教育差距另一个更加深入的指标就是城乡学生入学后的学业表现是否存在差异?

二、 数据与方法

本研究对象为A高校2004—2009级学生,数据中包含全面的学生基本信息和成绩,包括学号、院系、性别、户籍类型等。

本研究衡量学生群体学业表现的量化数据基础指标为GPA(Grade Point Average),GPA=所学课程学分绩点之和÷所学课程学分之和。

GPA是衡量学生学业表现的主要指标,但它是单一量化变量。由于其可以计算统计一段学习时间多门课程的综合表现,因而是综合指标。本研究选取大学一年级GPA以衡量入学初期学生学业水平,选取本科四年所有课程GPA衡量学生整体学业水平。在删除户籍不明以及辍学、退学等不完整数据后,包括港、澳、台注册学生在内每年约有2 600名学生可用信息。

单一GPA亦有缺点。不同专业GPA横向不可比,因此本研究基于GPA而继续采用优异指数EI(Excellence Index)研究城乡两个群体学生学业水平的相对水平[4]。其中,农村学生群体EI指数是指GPA 排名在所有学生中前30%的农村学生人数与后30%的农村学生人数比值,城镇学生EI指数内涵相同。EI<1,说明该群体学生大部分分布于后30%,整体学业表现相对较低;EI=1,说明该群体学生整体学业表现处于平均水平,即处于前30%的学生与处于后30%学生所占比例相等;EI>1,说明该群体学生大部分分布于前30%,整体学业表现相对优秀。30%比例是基于研究者对该校教师的访谈而设定的比例参数。

三、 城乡学生学业表现差异

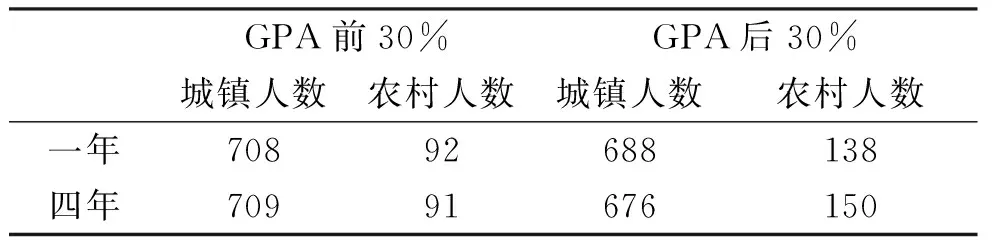

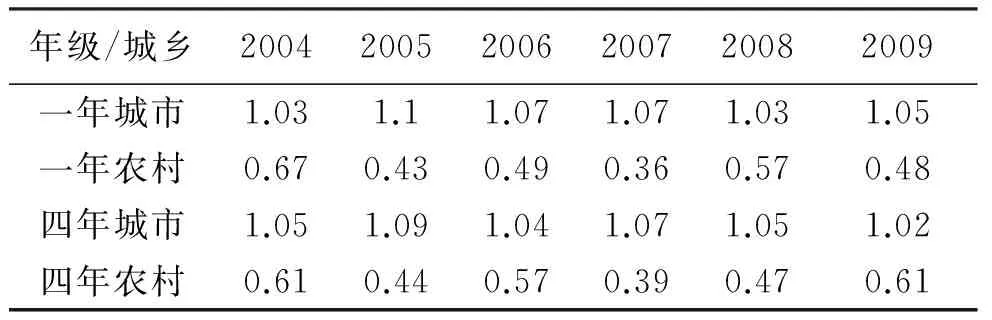

首先以2004级学生数据初步分析(见表2、表3)。其中一年级各院系学生GPA前30%中以城镇学生为主,城镇学生一年级EI指数为1.03;居于后30%的农村学生人数多于在前30%的农村学生,农村学生一年级EI指数为0.67。

经过四年学习,EI的分布情况似乎没有太大变化。四年级毕业时各院系学生GPA前30%中也以城镇学生为主,居于前30%的城镇学生略多于后30%的学生,城镇学生四年EI指数为1.05;居于后30%的农村学生人数继续多于前30%的农村学生,四年EI指数为0.61,成绩差的农村学生更多一些。

表2 2004级学生学业表现GPA区间分布人数 单位: 人

表3 2004—2009年级城乡学生EI数据

表3中,六个年级城镇学生群体EI指数始终高于1.0,农村学生群体EI指数徘徊在0.3~0.6之间,相差较大。从波动上看,城镇学生六年EI极差为0.06左右,其学业表现相对稳定;农村学生群体六年的EI极差为0.3左右,其群体学业表现波动较大,有些年份表现非常不好。六个年级的EI数据说明,城镇学生学业表现显著高于农村学生。特别值得注意的一点是,农村学生大学一年级的学业表现就不佳,毕业时虽然作为个体的学生名次可能有所变动,但整体学业表现继续不佳。即使A高校本科教育被认为十分优秀,但这种优秀却难以使农村学生的学业表现在四年中获得相对提升(绝对提升存在)。

四、 讨论与建议

中国城乡基础教育差异体现在四个方面。第一是学校教育。城镇学校硬件和师资水平超过农村学校,城镇学生自小就接受优质教育,其优势甚至起于幼儿园时期,比如城市会有国外教师任教的双语幼儿园。城乡教育差异关键在师资。城市和经济发达地区中小学可以留用博士、硕士作为教师,但与此同时,由于师资可以基于市场原则自由流动,因此城市和经济发达地区对农村优秀师资还存在“吸血效应”,农村教师在积累了丰富教育经验、取得很好教育成绩后,基于工资等条件的巨大差距,优秀教师会向城市和经济发达地区流动。李涛基于对四川芥县基础教育的田野调查发现,在村落社会中,农村教育体系仅作为“人才抽水机”而存在,处于教育生态链中价值位阶上的“最末端”。其使用的“人才抽水机”概念与吸血效应同义。在李涛所参与的对江西、重庆等9省市20个区县调研中发现,在5 285个总体有效样本数中,发生过事实性流动的高达3 366个,占总有效样本63.69%,在样本量为2 274个的农村教师中,有1 556个教师具有潜在外部流动意愿,占样本量68.43%,其中87.76%的农村教师想流出农村实现外部性流动,而乡镇中学教师潜在外流比例最高,为76.51%。农村教师群体中事实流失率和潜在流失率都偏高[5]。

第二是课外补习教育(影子教育)。这类教育不仅与课程学习内容相联系,甚至延伸至体育、音乐、演讲、国外旅行等素质教育层面。城镇学生不仅在课程学习成绩上优于农村学生,还在各类技能、素养、信心等方面全面超过农村学生。曾满超等人对中国大陆初中生课外学习城乡差异的分析表明,城镇学生参加课外补习的比例和相关支出均高于农村学生[6]。薛海平使用中国家庭追踪调查2012年数据(CFPS 2012)继续研究课外补习,发现来自较好家庭社会经济背景以及大中城市的学生更可能接受课外补习,其结论认为,我国义务教育阶段课外补习活动扩大了城乡和不同阶层义务教育阶段的学生获得教育资源和教育结果的差距[7]。

第三是家庭层面。城镇学生父母及亲属有更好学历、背景、视野以及领先的教育观念,在学业帮助、挫折辅助、视野开阔等方面能为子女提供农村家庭无法提供的教育背景和帮助。如果考虑流动儿童、留守儿童等因素,差异更加显著。

第四是环境因素。城镇学生成长环境更加开放和现代化,学生会很早接触网络、艺术馆、博物馆、动物园、音乐艺术演出等,受到国际化、开放、现代观念潜移默化影响,因而对其未来职业有所了解和规划。这些因素对学生未来成长十分重要,农村环境很难提供。

20世纪90年代之前,城乡基础教育差距并没有拉大,农村学生依靠学校正常教育和自身努力,在天生资质相差不大情况下,通过付出更多努力还有很大机会进入部属重点高校。但随着市场经济逻辑的发展和城乡基础教育差距扩大,城镇学生也开始付出更多努力,加之上述四种优势逐渐增加,城镇学生起点优势和过程优势凸显,结果在以单一高考成绩作为“公平”录取指标的情况下,使得农村学生被重点高校录取的机会越来越小。“高等教育机会的不平等首先是基础教育阶段机会不平等积累的结果。”[8]文章在对城乡学生入学后学业表现的实证研究的基础上进一步发现:

第一,城乡基础教育阶段的差异在大学将延续。对A高校2004—2009级学生学业表现的研究表明,城镇学生群体EI指数始终大幅度高于农村学生群体,农村学生大学一年级的学业表现不佳,毕业时学业表现继续不佳,他们的学业表现似乎被固定住了。

第二,对A高校的研究发现,农村学生是大学显著的学习弱势群体。大学如果缺乏对农村学生的特别关注,其本科教育中的核心元素如自由选课、通识教育、小班研讨课教学、本科生科学研究、大学国际化都很难使农村学生相对受益。例如,通识教育要求学生开放心灵,超越简单的职业需求、专业主义和功利主义,生发出“通识学习”的观念和行动[9],但对于农村学生,特别是家庭第一代大学生而言,直接、迅速改变家庭经济状况的要求更强烈,其理由值得大学教师和管理者的理解和支持。对于农村第一代大学生而言,如果该大学通识教育的主要内容是强迫性阅读哲学经典,这类通识教育对农村学生很难生发出意义,并且可能成为学习阻碍。小班研讨课要求学生积极表达、具备批判性思维等,这类要求对农村学生挑战性太大,使得他们很难在这类课程中有优秀表现。大学国际化要求学生具备较好的语言能力和经济基础,只有这样才能出国学习、参与学术会议等,但农村学生在这一领域很难参与,即使获得特别资助而能参与也很难有很好表现。熊静、余秀兰在东南大学和南京大学对农村学生的访谈就有以下内容呈现:“别人英语都很好,我们当时不考英语听力,听力不行,口语不行,就没有信心和人家比。”[3]

基于以上发现,文章认为仅关注城乡学生在入学机会方面的公平远远不够,应当将政策视角延伸到基础教育、入学机会公平和大学教育三个阶段,为此提出如下政策建议:

第一,教育部“农村贫困地区专项招生计划”和“农村学生单独招生计划”的政策十分必要和及时。我国应逐渐扩大总计划的规模,增加对“985工程”和“211工程”高校农村户籍学生专项计划比例要求,使得大部分“985工程”和“211工程”高校农村生源比例短期内达到和超过20%。

第二,城乡基础教育阶段的差异将在大学延续,这表明仅在高校录取阶段给予农村生源补偿已经来不及。在要求城市优秀教师在晋升高级职称前,普遍有2~3年时间支援农村学校外,我国还应当要求直辖市和其他城市重点中学,以寄宿制方式录取更多农村生源,其中应该特别考虑学生家庭背景因素,重点支持家庭第一代大学生。

第三,大学应该建立弱势学生群体教育支持体系,组建相关机构。首先,大学应当对农村学生学业水平进行分析,如果发现农村学生为学习弱势群体,应当给予特别帮助,如给予农村学生更大的专业选择自由,使其根据兴趣选择专业,直接改变家庭经济情况;成立学习中心(Learning Center),对农村学生予以专项帮助,包括表达能力,计算机能力,人生规划,求职、实习等方面能力的培养,重点提供一对一帮助;以高校暑期学校为平台,要求农村学生提前一个月入学,有针对性地专门设计大学教育,对其欠缺予以补课辅导。

文章在对A大学学生学业表现分析的同时发现城乡差异与中西部差异并存,西部省份的学生学业表现也欠佳,这很可能意味着西部城市学生也是学习弱势群体[4]。文章结论只是根据部属重点高校A大学六个年级学生学业表现数据获得,虽然结论本身与之前多项研究成果相印证,但仍具有一定局限性。作者对西南交通大学教务处长的访谈也发现该校同样存在城乡学生学业表现差异,但仍建议高校采用类似方法研究农村学生学业表现,积极发现学习弱势群体,逐步建立弱势学生支持体系。由于A大学本科教育中具备很强的通识教育、小班研讨课、本科生科学研究、大学国际化等研究型大学教育因素,也许在一般教学型高校,城乡学生不会有如此大的差距,相关实证研究值得期待。

(特别感谢北京大学社会学系谢立中教授!)

参考文献

[ 1 ]王伟宜.我国城乡子女高等教育入学机会差距变化研究(1982—2010)[J].教育发展研究,2013(1):5-11.

[ 2 ]北大新生2015大数据[EB/OL].(2015-09-15) [2015-09-12].http://www.mxzzzs.com/zxyw/134-17635.html.

[ 3 ]熊静,余秀兰. 研究型大学贫困生与非贫困生的学习经历差异分析[J].高等教育研究,2015,36(2):46-55.

[ 4 ]邓溪瑶,乔天一,于晓磊,等. 高校分省招生计划的效率判据[J].中国高教研究,2014(12):23-27.

[ 5 ]李涛.政策误区让农村教师岗位成过渡[N].中国青年报,2015-09-21(10).

[ 6 ]曾满超,丁小浩,沈华. 初中生课外补习城乡差异分析——基于甘肃、湖南和江苏三省的初中学生课外补习调查[J].教育与经济,2010(2):7-11.

[ 7 ]薛海平.从学校教育到影子教育:教育竞争与社会再生产[J].北京大学教育评论,2015(3):47-69.

[ 8 ]李海涛.中国教育不平等问题的统计研究[M].杭州:浙江工商大学出版社,2009:45.

[ 9 ]卢晓东.从通识教育深入到通识学习[J].中国高校科技,2015(1):54-57.

(责任编辑刘伦)

Will the Rural-Urban Gap in K-12 School Continue in University: An Empirical Case Study of Students Academic Performance

LUXiaodong1,3,YUXiaolei2,CHENHu3,HUANGXiaoting1

(1. China Institute for Educational Finance Research,Peking University; 2. Department of Philosophy, Peking University;3. Office of Educational Administration, Peking University,Beijing 100871,China)

Abstract:This is an empirical study on university entrance fairness and student academic performance gap between urban and rural students using University A’s 2004 to 2009 grade cohort data. The results show that in these six cohorts, the proportion of rural students was between 10-15%。Comparing with the national rural population ratio, the rural student admission opportunity was much lower than desired. In addition, the academic performance of urban student group was much better than their rural peers. The rural-urban academic performance gap was constantly found from their first year in university till graduation. Rural students in University A are disadvantaged and need additional help. It is not enough for us only to focus on university entrance fairness. The policies aiming at narrowing rural-urban students’ achievement gap should be extended to K-12 schools and university education.

Key words:the gap between urban and rural students; K-12 school; disadvantaged students groups; university entrance fairness; academic performance; learning experience

收稿日期:2015-10-08

基金项目:国家社会科学基金项目(13BGL27)

作者简介:卢晓东,北京大学中国教育财政研究所客座研究员,北京大学教务部副部长,从事高等教育管理、教育财政、比较高等教育和院校研究。

中图分类号:G640

文献标志码:A

文章编号:1673-8381(2016)01-0056-05

专栏主持/王长乐

于晓磊,硕士研究生,从事科技哲学和科技政策研究。

主持人简介: 王长乐,江苏大学教师教育学院教授,从事大学理论及教育机制理论研究。

网络出版时间: 2015-11-27

网络出版地址: http://www.cnki.net/kcms/detail/32.1774.g4.20151127.1123.002.html