《乘战车的人》主人公形象解读及其格雷马斯符号学矩阵分析

陈明慧

皖北卫生职业学院公共基础部,安徽宿州,234000

《乘战车的人》主人公形象解读及其格雷马斯符号学矩阵分析

陈明慧

皖北卫生职业学院公共基础部,安徽宿州,234000

摘要:《乘战车的人》是诺贝尔文学奖获得者帕特里克·怀特的重要作品,国内迄今鲜有人研究。从深陷苦难而挣扎着的四位主人公于孤独境遇中呈现出的不同封闭类型及其不同的自我救赎路径来梳理、论述其中的人物形象及关系。作品中四名主人公的设置能够对应于格雷马斯著名的符号学矩阵模型,因此,在前述分析的基础上,进一步抽取出了救赎与封闭的对立义素,再将这两种义素置于符号学矩阵中,对人物进行更客观的分析,进而透视作品意义。在很大程度上,是对小说发表十余年后澳大利亚蓬勃成长的新的民族性的准确预言,体现出作品植根于民族土壤的丰厚根基及其重大的社会意义。

关键词:符号学矩阵;民族特征;经典性

小说《乘战车的人》出版于1961年,是诺贝尔文学奖得主、澳大利亚著名作家帕特里克·怀特所作。彼时的“澳大利亚独特的社会状况、民族心理和地理条件使现代主义文学在其国内的勃兴,比欧美晚了足足40年”[1],直到20世纪60年代帕特里克·怀特一系列作品的出现,这一面貌才有改观。《乘战车的人》这部小说集中展现了怀特的写作技巧和宗教情怀,“苦难和赎罪”一直是怀特作品突出的主题[2]。

关于这部作品的研究不多,仅有王培根的《〈乘战车的人〉中的意识流》,庄天赐的《帕特里克·怀特的心理叙述手法》等,他们关注的主要是作品的创作方法。王培根的《书为心画,言为心声——评怀特和他的〈乘战车的人〉》则是对整部作品的介绍和评析。总之,国内对《乘战车的人》还缺乏更加广泛而深入的研究,尤其在人物形象的分析方面。

任何一部经典小说,必然有典型人物的成功塑造,典型人物就是一部小说的灵魂,是经典小说之所以经典的关键,《乘战车的人》的成功也在于塑造了一些具有典型意义的人物形象。本文将就这些人物形象展开分析,试图加深理解这部作品的艺术价值与社会意义。

1深陷苦难而挣扎着的四位主人公

《乘战车的人》通过描写几个穷困坎坷、潦倒又

参考文献:

[1]郭志刚.中国当代文学史初稿[M].北京:人民文学出版社,1984

[2]汪名凡.中国当代小说史[M].南宁:广西人民出版社,1991

[3]鲁原,刘敏言.中国当代文学史纲[M].北京:中国文联出版社,1995

[4]周绍萍.新时代新生活的演绎[J].新余高专学报,2003(3):56-58

[5]朱光潜.西方美学史[M].北京:商务印书馆,2006

[6]中共中央文献研究室.毛泽东文艺论集[M].中央文献出版社,2002

[7]周立波.创作经验漫谈[M].人民文学出版社,1979

(责任编辑:胡永近)

不乏乖张的人,即小说中设置的四个主人公——黑尔小姐、杜博、希梅尔法布和博尔德太太,折射出战后澳大利亚社会与宗教在城市展开的冲突,揭开了一段被尘封的澳大利亚历史。

黑尔小姐、女佣戈德博尔德太太、土著画家阿尔夫·杜博、犹太人希梅尔法布,他们出身迥异,却都由于各自的原因而陷入困境,殊途同归的命运把他们联系在了一起。

黑尔小姐怪僻的性格和后来的遭遇主要是由于家庭原因造成的。她的父母修建了雕栏玉砌、金碧辉煌的私人宅第——赞那杜。赞那杜极盛时,常有亲朋好友自国外专程前来作客,尽管黑尔小姐在物质上得到很大满足,然而严苛的父母令她感到自己是“家里唯一的、丑陋的,和不必要的女儿”[3]58,因而养成了孤僻乖戾的个性,并放弃了走进婚姻的机会,成为老处女。在父母双亡后,家道中落,随着年纪渐长,她发现自己无力打理房子,便雇佣了管家乔莉夫人,然而两个女人之间却又发展成强烈的爱恨交加关系,黑尔小姐实际上成为了大房子的囚徒。

土著人阿尔夫·杜博的人生困境主要是社会原因造成的。他因为身份被划为另类,并且因为同性恋和恋童癖被进一步隔绝于社会主流之外。杜博将精神追求寄托在绘画艺术上,然而挚友希梅尔法布遇害后,杜博也吐血而亡。

希梅尔法布的遭遇主要是由于宗教原因。黑尔小姐某日与希梅尔法布相遇在赞那杜的杂草丛中,两位天涯沦落人惺惺相惜,交谈中引出了希梅尔法布的故事。来自富有的德国犹太家族、毕业于牛津大学的希梅尔法布曾有着一帆风顺的青少年时期,然而,美好的一切犹如过眼烟云,于战争开始之后戛然而止。二战期间,德国纳粹掀起一次次反犹太人高潮,希梅尔法布的父亲被迫皈依了天主教,希梅尔法布没有遵循父亲的建议——皈依基督教,融入欧洲社会,而遭受了一系列的侮辱与苦难:德国人并没有念及他辉煌的过去,无情地解除了他的职务;朋友们也待他冷如冰霜;他辛苦经营起来的家园与犹太教堂一样被人纵火烧得荡然无存;他深爱的妻子被强行架走,从此杳无音信。除了自己的经历,他还亲眼见到德国人像驱赶家畜一样,将犹太人逼进毒气室,成批成批地毒死。他之所以能够死里逃生,是因为他活着对德军还有点用。二战结束后,他孤身一人辗转来到澳大利亚,最终在一家自行车灯厂找到一份在铁罩上钻孔的活,勉强度日。此时的他,早已锋芒不再,有的只是一脸沧桑和对过去惨痛的记忆。

戈德博尔德太太是黑尔小姐的女佣,身处社会底层,勤劳善良,为了生计而背井离乡、疲于奔命。

同在苦难中挣扎的四位主人公作出的反应各不相同,或是自我封闭,或是自我沉缅与麻醉,或是自我拯救,唯有戈德博尔德太太能够放下过去,依旧保持平静和仁爱之心来对待自己的生活和外界的社会,表现出一种宽容博大的胸怀。

2四位主人公在孤独境遇中呈现出的封闭与非封闭性反应

由于不同的外因以及性格等内因,四位主人公陷入困境,与世隔绝,“就像是一本合上的书”[3]142,让人难以理解。他们的孤独也不尽相同,黑尔小姐与阿尔夫·杜博堕入的是永恒的孤僻甚至死亡,希梅尔法布则是因为曲高和寡的精神追求而高处不胜寒,戈德博尔德太太则是缘于内心的充实、沉静与超然。

家庭成员之间的疏离是他们陷入孤独困境的原因之一。

父亲的死让黑尔小姐觉得深感内疚:她觉得是自己的态度杀死了自己所爱的父亲,因为她不知道如何表达自己的感情,拒绝敞开心扉。她的自我封闭钝化了她对环境的感知能力,她没有察觉到周围的异动,等到家道中落、与残酷的真相迎面相撞的时候,一切都已无法逆转,黑尔小姐的生活在瞬间倾覆了。父母的死曾让她痛苦不已,她用更深的自闭来麻醉自己,直到遇到希梅尔法布,才开始敞开心扉,但是希梅尔法布的死又令她精神崩溃,最终她走上了绝路。

阿尔夫·杜博出生于河道纵横的保留地,是一个混血儿,母亲是位土著妇女,父亲是个白人。他很小的时候,父亲就离开了他,母亲也离世了,他是被教区长收养而长大的。在这样的环境中,他形成了自己的双重性格:很聪明但也很懒;虽然孤僻、沉默,但也忠厚、正直。为了摆脱监护人的严厉管教和束缚,他离家出走,过起了漂泊游荡的生活:捡过垃圾,打过零工,接受别人的施舍和冷眼;遇到过妓女,得了梅毒。后来辗转来到希梅尔法布干活的巴兰纳格利自行车车灯厂,找到一个扫地的工作,成了一个“只能整天跟扫帚打交道”,“体面人不愿挨近的畜生”[3]393。怀特借阿尔夫·杜博这个人物突出了作品的反讽意味,作为原住民,他渴求更多的自由与话语权,梦想自己的艺术作品脱颖而出,但尽管为此付出了代价,美丽的梦想最终慢慢化作泡影。

作为大屠杀的幸存者,希梅尔法布在受到战争蹂躏以及欧洲难民潮冲击后,逐渐变得孤僻寡言,他在书中以见多识广、博学多才、饱经风霜、历尽坎坷的形象出现。后期他信仰上乃至生活中只同上帝对话,而不屑于混同市井之辈的姿态,使他与周边平庸的环境格格不入。

出身贫寒、勤劳朴实、乐善好施的劳动妇女戈德夫人,眼神“平稳而阴沉”[3]77。原本有着幸福家庭生活的她,为了生计背井离乡,虽然疲劳,却很适意。严酷的生活使她悟出一个道理——“人的本能是互相仇视的”[4]。但即便自己的生活并不如意,她内心的仁爱与善良仍旧使她对黑尔小姐照顾有加,整个冬天都在照料她的主人。她到妓女卡利尔太太家找丈夫时,与一个澳洲土著人不期而遇,这个澳洲土著人为了“爱的使命”倒下去了并喷血而亡,最后还是戈德夫人弯身给他擦净了血迹。平时她给希梅尔法布洗衣服,也照顾他的饮食起居,尤其是他病入膏肓时,她主动和孩子们将他抬到自己家里,给予无微不至的护理。由于严酷生活的压制与内心强烈的“母爱”,她似乎与世隔绝了,宛如“安放在死者坟墓上的一尊石像,总在那永恒的盔甲里挣扎着”[3]622。但这其实不是真正的封闭,而是因为她遵循着人生如四季般生老病死运行的规律,而显出一种表面上的不够热烈。为此,她还尽量对自己的行为进行了修正——“竭力给予可以记得的尽量多的人至少一刻的解放”[3]622,从而显现出一种与其他三位主人公的自我封闭不同的非封闭性。

3四位主人公的自我救赎与非救赎

“苦难和赎罪”一直是怀特作品突出的主题,《乘战车的人》是一部具有宗教色彩的小说,它通过对四个主人公一生坎坷的描写阐释出主题:人世间的苦难,无论外在内在都是来自于人的原罪,必须要赎罪才能获得救赎。救赎过程探讨的是人与造物主的关系以及如何与造物主意愿合一的问题。具体来说,是个人或社会借助宗教从痛苦和己所不欲的状况下解脱。

命运似乎决意给青年才俊的希梅尔法布以不应有的惩罚,一系列沉重的打击直接导致了他的自我封闭和与世隔绝。他少年得志,似乎要一帆风顺、前程似锦,几乎就要跻身社会上层,但一切都让他猝不及防。这深刻地影响和改变了希梅尔法布,他在寻找救赎之路,一切都是从自省开始的,他没有因自身的遭遇而自绝于上帝,而上帝最终似乎也没有抛弃他,最后他在对宗教信仰的孜孜以求与受难中成了一个圣徒式的人物。至少从形式上来看,他的自我救赎是最纯粹的,直接诉诸于宗教信仰的手段。

黑尔小姐的自我救赎之路则是一个无效的循环,她的灵与肉开始时是爬过了一段长长的“臭水沟”——长期离群索居,被人认为是“精神病患者”,生命的热情受到压抑。遇见希梅尔法布后,黑尔小姐反省了自己的自我封闭,开始主动找人攀谈,于是她交到了朋友,开始打开自己的心扉,讲述她的心路历程,与希梅尔法布分享她对自由和希望的眷恋。尽管她的自我救赎因希梅尔法布的横死而中断,生命也随之走向终点,然而怀特通过她的救赎之路,表达了这样一种观点,即上帝会在人走向歧途的时候给予适时的一击,意在说明此时能够救赎自己的只有自己。

《乘战车的人》被誉为象征主义运用的典范,其救赎主题很大程度上也是通过象征主义的运用达到了淋漓尽致的地步。标题中的战车象征着救赎的载体;故事展开的主场所、象征性的伟大建筑赞那度象征人类富丽堂皇却摇摇欲坠的精神建筑。黑尔小姐的父母建立的富裕的家,尽管外表光鲜亮丽,却使居住者沦为其囚徒。

土著画家杜博逃避生活碾压的手段是作画,他最后关起门来,与世隔绝,借助艺术创作这种有些虚无和飘浮的手段来抚慰自己。他的行动不是一种宗教信仰上的,甚至也不是一种信仰上的强烈自觉的追求,是非救赎的。他的画作“四个神人”,也有较强的象征意义。第一个“神人”指代戈德夫人,通过帮助和拯救他人获得自我救赎的宁静,以魁伟、洁白、不可亵渎的形象镌刻在大理石上,象征永恒的大理石负载着戈德夫人高洁的品性,她也是四个主人公中唯一的幸存者,定期去缅怀赞那度的遗址。第二个“神人”象征黑尔小姐,头戴“刺铁丝王冠”[3]581,别人看似难以接近,但有时也会扎伤自己,并被迫过着与世隔绝的生活。第三个“神人”有着“粗糙的狐皮色的外套”[3]581和一张猪嘴,象征土著人文化,指代阿尔夫·杜博,也表现了怀特对土著人命运的关注。构成第四个“神人”的是“流着血的小枝、被溅脏的叶片”[3]581,象征遭受迫害的犹太人,对应的是希梅尔法布被钉死在十字架、血溅刑场的惨景。这四位车手被表现成在金色雾霭中乘着战车翱翔在空中,则寄托着作者美好的悲悯愿望,即最终他们或许能在一个幻想的世界里得到救赎。

4关于四位主人公的符号学矩阵分析

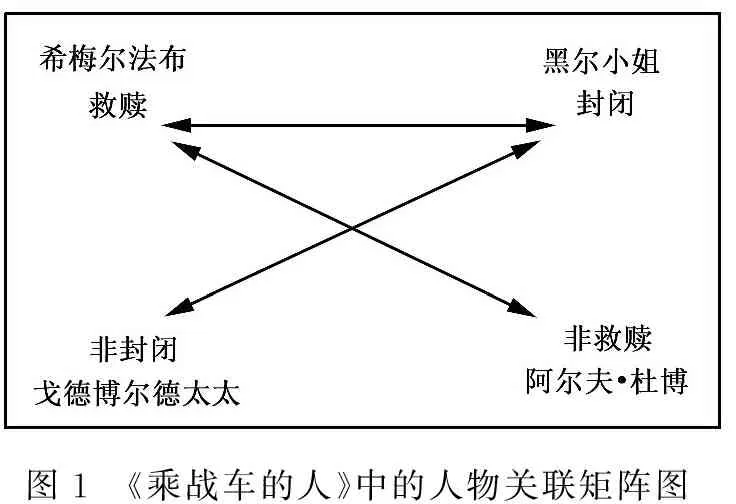

前面从三个不同的角度对《乘战车的人》中的人物形象进行了分析,并提炼出了作品中人物行为特征的关键义素,在此基础上,将四位主人公放在格雷马斯的符号学矩阵[5](图1)中加以客观透视,将有助于进一步把握这些人物的同或异,并有助于明确小说的经典性与澳大利亚民族性间的关联。作为结构主义符号学家,格雷马斯以索绪尔现代语言学的二元对立范畴为基础,又超越了列维-斯特劳斯的二项对立模型,在义素的反义关系之外,又引入了义素的矛盾关系,建立起了因为效力非凡而享有盛誉的符号矩阵模型。

图1 《乘战车的人》中的人物关联矩阵图

“救赎”与“封闭”居于语义轴的两端,是对立关系;而“非救赎”则占据了语义轴上“救赎”之外所余下的全部位置,两者是一对矛盾关系,(“非封闭”与“封闭”的关系亦然)。在理解救赎与封闭之间的对立关系时,需要参照“苦难”这一中介项,两者的对立主要体现在面对“苦难”时的相反态度。

希梅尔法布被乌合之众的群氓施以暴力,“像钉十字架那样被绑了起来”时[3]523,其受难姿势也是基督式的,甚至他最终的死亡日期也别有深意——“耶稣受难日那天一大早”[3]564。对于苦难,他持一种开放的接受态度:“他的嘴甚至都没想去忍受痛苦,但却轻微地张开了,宛若想接受任何更深一层的苦难。”[3]521他试图通过对宗教的皈依,来化解和升华苦难,并得到自我救赎。但也正因为这种救赎只求助于信仰而忽视与世界对话的极端自我性,导致其个体的最终毁灭,本质上仍然回归于封闭。

黑尔小姐因为其貌不扬,自幼就受到父亲的奚落,后来变得离群索居,尽管她一度曾受到救赎者希梅尔法布的感召和吸引,但“抑或她未曾选择明确的方向,是因为方向最终已选定了她”[3]557,似乎出于不可选择和无可抗拒的孤独命运,在那个犹太人的房子被焚毁后,她还是“离开了撒尔沙帕里拉,此后,便从那里销声匿迹了。”[3]588而且最终很可能变成了一具无名女尸,作者给她安排的,或者是其命定的结局,显然不够好。面对不幸和苦难,她是封闭的,也是非救赎的。

阿尔夫·杜博表面上显得沉默、木讷、随遇而安,但却保守着自己的绘画天分所带来的秘密乐趣,作画成为他救赎自我和灵魂的并不完美的手段,这一手段的不完美性,作者也明确意识到了:“而用绘画表达某些痛苦——可最后,必定是苍白无力的。”[3]521而且他最终付出的代价是鲜血和生命——“用自己的金色给上述那些东西镀上了金。”[3]581他处于一种非救赎和非封闭的懒散状态,听从命运和自身弱点的摆布,作者加之于其的是同情,而非希望。

戈德博尔德太太沉稳地照拂和治疗着包括前述三位主人公在内的周围的人们,她“似乎在为不相干的事物生活着。在她的生活过程中,她已为普通物体和琐碎举动产生出一种爱恋和尊重。”[3]606其开放和人性的胸襟呼应着澳大利亚这块孤立又博大的新大陆,而小说使我们相信,这块大陆要得到守护和救赎,也无疑得依靠“脚跟仍然稳稳地站在那块土地上”[3]623的戈德博尔德太太一类人坚韧、包容、博爱的行动。实际上,多元文化的东风在作品出版十年后的1970年代初期就吹拂进了澳大利亚,成为澳大利亚必定如此的国家选择[6]。

小说《乘战车的人》作者帕特里克·怀特,以敏锐的观察力和社会感受力描述了二战前后四位主人公在救赎与封闭的人生境遇中不同的人生选择和生存状态。四位主人公灵魂上均具有某种超然特质、生命历程又不乏乃至充满苦难。帕特里克·怀特在小说中对救赎与封闭的主题作了充分探讨,对民族性在其间的正当选择作了充分展现,对时代多元文化的发展趋势作了预言,对从而使小说《乘战车的人》成为了一个时代的民族寓言和经典。他与几乎同时期的植根民族性进行写作的日本作家川端康成等人一同证明,民族国家中植根本土的文学作品经典性的来源是对民族性的深入把握和充分展现。这对我国民族性、文学经典及两者关系的研究有一定的启示作用。

[1]黄源深.澳大利亚现代主义为何姗姗来迟[J].外国文学评论,1992(2):53-55

[2]庄天赐.帕特里克·怀特的心理叙述手法[J].沈阳大学学报,2004(1):78-81

[3]怀特.乘战车的人[M].王培根,译.呼和浩特:内蒙古人民出版社,1997

[4]王培根.书为心画,言为心声:评怀特和他的《乘战车的人》[J].齐齐哈尔师范学院学报,1996(6):40-43

[5]格雷马斯.符号学与社会科学[M].徐伟民,译.天津:百花文艺出版社,2009:128-135

[6]王晓凌.试论澳大利亚多元文化主义[J].安徽大学学报:哲学社会科学版,2007(7):145-149

[7]王培根.《乘战车的人》中的意识流[J].解放军外语学院学报,1996(2):82-87

(责任编辑:刘小阳)

doi:10.3969/j.issn.1673-2006.2016.07.017

收稿日期:2016-03-26

作者简介:陈明慧(1976-),女,安徽宿州人,硕士,高级讲师,主要研究方向:外国文学。

中图分类号:I106.4

文献标识码:A

文章编号:1673-2006(2016)07-0065-04