“以店为家”与“多处为家”一个印尼非核心区域华人群体家庭策略与商业经营的考察①

童 莹

(中山大学 社会学与人类学学院,广东 广州 510275)

“以店为家”与“多处为家”

一个印尼非核心区域华人群体家庭策略与商业经营的考察①

童莹

(中山大学 社会学与人类学学院,广东 广州 510275)

印尼;北马鲁古;印尼华人;族群研究;华人经济;商业经营

论文以印尼北马鲁古省的华人为考察对象,探讨其商业经营与家庭策略间的互动关系。文章认为,海外华人商业的成功,集中展现了个人、家庭、社群以及同“非中国”环境中的其他族群与地方社会的复杂互动。“以店为家”与“多处为家”并置的策略,是当地华人保持家庭稳固的绝佳选择,也是主动适应其商业经营的最终结果。值得注意的是,年轻华人在多处的家之间钟摆式地流动,也造成当地“空巢”商店,而由“空巢”现象带来的经营隐患和生存威胁,则导致当地华人社会安全感的缺失。

中国人迁徙东南亚的历史悠久,从最初的“下南洋”、“穷走夷方”,直至华南——东南亚双边社会的形成,时间跨度长达数个世纪,足迹遍布整个东南亚社会。据记载,至迟在元代,中国海商就已越过中间代理人,直接到被誉为“香料群岛”的印尼马鲁古群岛北部从事香料贸易,并逐渐定居于此。然而,囿于诸多原因,*香料群岛华人人口较少的历史成因是多方面的,主要包括地理位置偏远、殖民者对香料“走私贸易”的打压、20世纪末社会冲突造成的华人外流等原因。当地华人至今人口稀少,因而未得深入研究。目前学术界对印尼华人的分析主要是以苏门答腊和爪哇华人的资料为主,缺乏对印尼东部,尤其是马鲁古群岛与巴布亚地区华人的实地考察。

东南亚华人的商业经营一直是海外华侨华人研究中的传统领域。以往的研究可归纳为三种主要分析框架:其一,强调华人的文化传统、族群性与商业经营的关联,尤其是突出“家”观念及其衍生出的一整套行动逻辑,还有以血缘、地缘为基础的在地化社会组织在华人资本积累与商业网络拓展中的关键作用;*陈达指出,家族制度和社会习俗影响着早期南洋闽粤华侨的资源管理(陈达:《南洋华侨与闽粤社会》,商务印书馆1939年版);田汝康的研究表明宗族组织在华人社群经济发展中起着重要作用(Tien Ju-kang,The Chinese of Sarawak: A Study of Social Structure, London School of Economics and Political Science, 1953)。其二,突破族群的界限,关注华商与非华商的互动,从社会、经济和政治等多维层面对跨国商业网络进行综合研究;[1]其三,一些学者质疑“华人方式”经商是华人企业获得成功基础的观点,提出有些华人企业家甚至疏远了传统以家族、同乡为纽带的“关系网”,而根据居住地特定的社会与政治状况来调整经营方式。[2]

华人在“跨国文化圈”的经济活动通常借助族群内的各类组织[3],“跨界中华”[4]中形成的多层次社会网络也是其重要基础,但这并不意味着海外华人“家”文化的实践是一成不变的。其实,华人在商业经营中并非单向度地利用传统的家庭经营模式,而是根据家庭内部原有的特点做出反应,及时地调整家庭策略来适应迁入地的社会结构和政治经济环境。陈杰研究的华南侨乡的“两头家”就是早期华人移民为维持故乡与他乡生活平衡而采取的家庭策略。[5]欧爱玲对印度加尔各答客家华人制革商的研究就特别注意到个人与家庭在移民国种姓制度下所采取的发展策略。[6]海外华人商业的成功,集中展现了个人、家庭、社群以及同“非中国”环境中的其他族群与地方社会的复杂互动。为试图说明这一问题,本文将以笔者于2014年9月至2015年3月在印尼北马鲁古省特尔纳特岛华人聚居社区——瓜马拉马商业街(Pertokoan Gamalama)的实地调查为基础,通过对长期跟踪调查的华人商业家庭的分析,来展现作为“绝对少数”的华人社群如何以传统“华人型”商店为核心,适时地调整家庭策略,进而推动家庭发展的动态过程。

一、华人商业街区的形成与概况

廖建裕教授在研究印尼华人时提出,要注意分析“土生华人”与“新客华人”间的群体差异和族群认同。[7]爪哇、苏门答腊地区用“Peranakan”来指代华人与印尼本地族群通婚的后裔。北马鲁古居民则使用另一词语“Hi-ta-ci”来指代这一群体。“Hi-ta-ci”是“Hitam tapi Cina”的缩写,意思是“皮肤黑但是中国人”。马鲁古群岛是马来人种和巴布亚人种的过渡地带,而华人与马鲁古人结合的后裔在一定程度上保留了美拉尼西亚人的体质特征。经调查,笔者发现,当地人口中所指的“Hi-ta-ci”群体虽有着华人血统,但并不认同华人的族群身份,因此只能称之为“华裔”。而本文所讨论的北马鲁古华人主要是指保持华人族群身份与文化认同的群体。

中国与北马鲁古群岛之间的经济联系最早可追溯至汉代。而元代汪大渊根据亲身经历所著的《岛夷志略》则首次清楚指出了中国船队曾远航至马鲁古群岛进行香料贸易。根据当地中国元朝海商的后裔以及特尔纳特苏丹王室的叙述,这些中国海商是来自福建省的穆斯林,他们在特尔纳特岛与同样留居当地的阿拉伯人联姻,后代逐渐融合于当地。*受篇幅所限,本文不能详细呈现历史文献与田野材料方面的证据,另单独撰文分析北马鲁古华人社群的历史变迁。16世纪初,北马鲁古群岛的苏丹和地方酋长开始邀请中国人永久居住在北马鲁古。[8]而郑和下西洋滞留不归的士兵,以及活跃于菲律宾到东印尼望加锡地区的中国海商是明朝北马鲁古华人移民的主体。18世纪,特尔纳特岛已经出现华人聚居的社区,并形成了瓜马拉马商业街区的雏形。19世纪末20世纪初,北马鲁古群岛的华人人口获得较大增长。除了特尔纳特以外,其他岛屿上也出现了华人聚居村落。苏哈托时期,政府号召人口密集地区的居民向马鲁古群岛、巴布亚等地区移民,不少印尼华人也从爪哇迁到北马鲁古地区,仅特尔纳特岛一地华人的人数已超过2500人。*本文有关特尔纳特华人人口的数据由特尔纳特孔教联合会提供,其他数据如无特别标注,则均来自笔者对入户统计、个案访谈和问卷调查资料的整理。1999年,马鲁古群岛发生基督徒与伊斯兰教徒的大规模冲突,大部分华人外逃至华人较为集中的城市避难,一些北马鲁古华人留居当地不归。这些因素使得北马鲁古华人社群至今仍保持着较小的规模。

特尔纳特岛华人总数不超过800人,且90%以上在瓜马拉马商业街经营规模不大的店铺,其余10%为律师、医生以及经营旅馆、房地产和资本借贷行业的商人。瓜马拉马街区位于特尔纳特岛东海的集镇,北接特尔纳特苏丹王宫及王室土地,南临特尔纳特市政府。这里聚集着大大小小152家商铺,其中127家由华人经营,因此又被称为“Kampung Cina”(中国村)。格尔茨在研究爪哇岛小城镇经济发展模式时留意到,华人的商业街区多处于市镇的中心地带,通常与传统巴刹(Pasar)相邻,以此来优化和整合小城镇的商业资源。[9]瓜马拉马商业街与全岛最大的传统巴刹相连,距离货物出口海港不超过500米。地理区位的优势,极大地便利了华人批发商在本地族群和外岛*对印度尼西亚的研究中,“外岛”通常指除爪哇岛以外的其他岛屿。本文为了行文方便,在此处借用“外岛”一词指代马鲁古群岛以外的印尼岛屿。市场间的贸易往来。

2014年特尔纳特岛华人商业经营类型统计表

王赓武先生将海外华人的移民模式分为四种形态:华商、华工、华侨和华裔。[10]自元朝中国人远航至北马鲁古群岛进行丁香贸易始,当地华人一直以经商为生。早期北马鲁古华人主要用沿途贸易所得的商品来交换丁香,这种贸易类型一直持续到18世纪末。19世纪,华人主要经营北马鲁古海产的出口,重点参与了从北马鲁古群岛到中国的海参贸易。现代以来,当地的华人更多地是驾驶私人货船,往返于爪哇、苏拉威西与北马鲁古,穿梭于群岛内不同岛屿间兜售布匹、服装、日用杂货等商品。印尼建国以后,北马鲁古华人经商更趋多元化,几乎涉及到所有的行业类型。

北马鲁古华人生计方式的单一性,与群岛的地理、经济发展模式与族群的产业分工有着密切的关联。由于处于环太平洋地震带的核心区域,北马鲁古群岛是各种自然灾害的高发地带,而火山岛的地形和土壤不适于进行大规模的农业耕作与工业生产。到目前为止,北马鲁古群岛的经济发展仍完全依赖海产及土产的出口。尽管欧洲殖民者带来的种植园经济破坏了当地自生自发的经济秩序,但土地仍归王室及原住民所有,并作为家族遗产得以继承下来。掌握传统捕捞技术的渔民又控制着区域内的所有渔业资源。因此,作为移民群体的北马鲁古华人只能以经商为业。尽管北马鲁古华人大部分祖籍福建漳州、泉州一代,但由于来源分散,且经历了数次人口重组,因此区域内不具备宗族组织形成的基础,而当地的华人多以家庭为单位来经商。北马鲁古的土产和海产首先被集中于区域内的集散中心——瓜马拉马商业街,然后再供应至外岛消费地;而其他商品皆来自爪哇岛与苏拉威西岛,并经由特尔纳特岛分销到群岛各处。几十万本地居民的生计依赖着特尔纳特岛的贸易中转效益,而不足特尔纳特岛总人口0.4%的华人*根据特尔纳特市人口统计局的资料,2012年特尔纳特岛的人口为19.1万人,而当地华人不超过800人。几乎垄断了北马鲁古群岛所有的中转贸易。

壮语、汉语接触背景下的田阳平话词汇探究…………………………………………………………………………… 黄彩庆(3/70)

二、“以店为家”:总体策略下的商业垄断

北马鲁古群岛华人经营的商店为传统的“华人型”,即“下店上家”的格局。门市部一般在商店一楼的前厅,后厅设有雇员餐厅和仓库,而华人的家则在二、三楼。多数华人商店还配备了与华人家庭居所相区隔的员工宿舍。这些商店对华人而言,并不仅仅是谋生手段,而是家庭发展的全部指望,饱含了所有家庭成员的技术投入和情感奉献。商店是当地华人在社会生活中获得安全感的重要资源。

个案一:J先生,54岁,祖籍福建,20世纪90年代末,他开始与亲戚合作经营土产生意。5年后,他从原来的合伙经营中脱离出来,单独经营了一家土产收购店。尽管单独经营困难,但他从来没有后悔。他说:“即使商店很小,那也是我们自己的商店。有了商店,我们全家可以一起慢慢地做好它。”

在特尔纳特,华人亲戚朋友间合作经营商店的案例并不少见。尤其在初涉新兴行业时,人们会通过亲属与熟人网络来整合有限的资本与人力资源,共同承担市场带来的风险。在这个阶段,每个合伙人根据个人的特长和优势,承担相应的工作。例如,在J先生参与的合伙经营过程中,他负责评判土产的不同质量等级并定价,J先生的姐夫料理财务核算,J先生姐夫的二弟则承担着与外岛商人洽谈生意、拓展商业网络的工作。在合作经营的五年时间内,三个家庭都居住在商店的楼上,平日的饮食和日常开销统一从商店的盈利中支出,子女的教育费用则由各个家庭自行承担。年底时,每个家庭按照当初投入的资本获得相应比例的盈利分红。合伙人间达成的基本默契是,在单个家庭能够独立面对行业经营与市场风险时,合伙关系可以随时解散。提出“单干”的合伙人及其家庭需要另外购买商铺和房屋,并搬离原来的商店。从合伙人变为同行竞争并不会带来社群内部成员关系的紧张,因为获得家庭的独立经营权是特尔纳特华人商业经营的首要原则。

儒家传统所规定的理想家庭是在父系家族的组织下,父母、兄弟、子女共同生活在一起的同居共财模式。[11]特尔纳特华人对中国儒家传统有传承也有发展。特尔纳特华人店铺的店主虽为男性,但多为夫妻共同经营。丈夫主要负责与外界的商业往来,而妻子基本待在商店中主持日常的经营。子女从小耳濡目染,在父母的熏陶下具备基本的经商素养和能力,他们成年后也参与到家庭的商业经营活动中来。与中国传统文化中男性家长掌握决断权的情形不同,特尔纳特华人家庭中的妻子和成年子女都有权代表家庭与顾客协商并做出决断。男性家长在经营权与管理权上的让渡,不仅调动了家庭成员的积极性,避免了“一言堂”带来的经营问题,也有意识地培养了下一代管理者。

特尔纳特华人子女大学毕业后,大部分选择回到特尔纳特,继续经营家庭生意。这一时期,店铺的所有权仍然归男性家长所有,无论儿子或女儿,只要参与店铺的经营,每月都可以获得相同数额的工资。女儿出嫁脱离家庭生意后,父亲则不再支付其工资。男性家长在对已婚儿子和女儿的财产分配上,采取了完全不同的策略。如果儿子婚后提出单独居住,自立门户,那么男性家长会采取提前分家的策略。即核算出目前家庭的总资产,再除以男性继承人的数量,所得的资本全数交付给婚后迁出的儿子自行打理。而其他未成家的儿子应得的财产则暂由父母保管,待到他们组建核心家庭时采取同样的策略。另一种情况是,如果儿子愿意继续打理家庭商业,婚后与父母、兄弟组成联合家庭,那么男性家长会按照儿子所占的比例在年底予以盈利分红。待到其他男性继承者也组建了核心家庭之后,父母就会完全退出商店的管理与决策,选择跟随其中一个家庭居住。而其他儿子可选择与兄弟共同经营,也可于分家后在特尔纳特或别的地区经营新的商店。

当地华人的家户经营模式不仅可以充分调动家庭成员的积极性,还有效地节省了人力资本。对每一个家庭成员而言,商店不仅是父母的,更是自己核心家庭发展的依托。家族成员共享的经营理念和规范,尤其是对“诚信”的坚持,是当地华人取得商业成功的重要原因。同居共财、代际继承等核心原则保证了特尔纳特华人家庭商业发展的稳定性。对当地每个华人家庭来说,他们不仅要面对市场风险,更要探索如何内嵌到当地的社会结构中来谋求发展。来自泗水的华人移民G先生在访谈中就指出:“在泗水,我们华人想做什么生意,去做就好了。在这里,华人不仅要和本地的居民搞好关系,还要和苏丹以及地方政府搞好关系。传统巴刹里全是本地人,我们的商品分销到各处全要通过他们”。[12]

在特尔纳特岛,前民族国家时期形成的王国体系对地方的经济和政治生态仍产生重要的影响。所有的政治资源均掌握在“以王国后裔”自居的香料园主的手中。这些香料园主将土产交易获得的资本投入到地方政治集团的权力争夺中,也因此获得了较高的政治地位。普通的特尔纳特平民由于缺乏向上社会流动的资本,除了从事农业、渔业外,还在岛屿的传统巴刹和村庄内经营农产品、副食品等零售商业。而来自哈马黑拉岛等地贫苦的基督徒则成为特尔纳特低薪劳动力市场的主力军。缺乏生产资料与政治资源的华人,只能充分利用业已建立的跨区域华人商业网络,来试图垄断外岛与区域内小岛间的中介贸易。

由于当地华人人数极少,且经营的行业多种多样,因此未形成相应的商业、行会组织。在这种情形下,要保持华人群体在地方经济中的优势地位,必须建立华人商界中的基本共识和行商规范。其中,确保家庭经营的独立性和行业的良性竞争原则显得尤为重要。尽管瓜马拉马商业街区的华人大部分都沾亲带故,但他们在日常的商业经营中并不会因为熟人网络而影响家庭的商业决断。无论是亲戚、朋友还是同行业中的商业巨头,从不干涉其他家庭的经营,也杜绝因抢夺供销渠道和商业资源带来的恶性竞争。以土产行业为例,特尔纳特华人土产商店一共有9家,其中有3个家庭原来是合伙关系,两个家庭之间是姻亲关系,另外还有两个商店老板的妻子是亲姐妹,但从未发生过以亲友身份干涉其他店铺经营的情况。

三、“多处为家”:跨界流动与商业网络的扩展

在全球化驱动的流动性成为现代生活主要特征的背景下,人们对于确定性、安全感的眷恋与变幻莫测的社会环境之间的张力构成现代生活的重要问题。[13]家庭在变动不居的现代社会中也是流动的,且根据时空环境不断地被重构。[14]“以店为家”展现了北马鲁古华人常规的家庭发展,但这并不是他们生活的全部图景。事实上,由于历史传统以及种种现实原因,“跨界”流动已经成为北马鲁古华人生活的常态。在频繁地来来往往的过程中,“故乡”与“他乡”的概念被不断转换与重置。

对“祖先的家”的眷念是华人“家”文化实践的重要一环。北马鲁古华人社群中二战以来的新客华人较多,这一代华侨对祖籍地与原生家庭仍保持着极深的认同与情感,并通过祭祖、探亲等形式保持着与迁出地的社会联系。而经过“多次移民”才定居在北马鲁古的土生华人与“故乡”的联系则更为复杂。

案例二:X女士,65岁,祖籍广东开平。祖父母是泰国的华侨,到父亲一代已经移居到印尼的西加里曼丹。20世纪30年代,她的父亲迁到特尔纳特,并与当地新客华人郭姓女子结婚,养育兄妹3人。60年代,她的哥哥回到了泰国,姐姐跟随母亲回到了老家开平。从2000年到2015年,X女士去泰国21次,回广东开平14次。通过这些省亲的机会,她与其他地方的亲戚重新获得联系,并利用他们的商业资源和人脉,扩展了自己的生意。

按照X女士的说法,她的哥哥是家族内第一个从事电机的进口与批发生意的。随后,他将自己的经验介绍给分散在印尼各地的亲友。在特尔纳特岛的X女士由于受到资本与区域经济发展的限制,并不能参与到跨国的商业活动中,但却依靠其他地区家族成员的引荐及帮助,获得印尼国内本田、东风等电机在北马鲁古的代理资格。她与丈夫所经营的电机商店由于垄断了国外品牌产品的代理权而获得了较快的发展。X女士的案例展示了当地华人如何利用家族成员在“祖先的家”聚集时的情感链接来拓宽商业网络。

处于印尼跨区域贸易链条底端的特尔纳特华人中介商,不仅要获得本地居民的信赖,还要设法与泗水、雅加达等上游市场的商人建立良好的合作关系。通过扩展商业网络来分散经营风险,并尽可能地压低成本,是特尔纳特华人获得商业成功的关键。这种经营策略也使得特尔纳特岛华人必须投入大量的时间与精力在与上游市场商人的商业往来与情感维系上。不少华人为了经商的便利,就在泗水、雅加达、三宝垄、望加锡、万鸦老等地置办了房产。

1999年,以马鲁古群岛南部基督徒与穆斯林间发生的冲突事件为导火索,引发了整个群岛区域内的宗教冲突。当年8月,北马鲁古哈马黑拉岛的考澳人(Kao)基督徒与马基安人(Makian)穆斯林发生严重族群冲突,并迅速蔓延至整个北马鲁古省。这场破坏程度极大的宗教冲突一直持续到2000年6月,造成了马鲁古群岛9000多人死亡,10多万人流离失所。特尔纳特、贾伊洛洛、托贝洛等地区的华人为躲避战乱纷纷外逃至苏拉威西的万鸦老、望加锡,爪哇的泗水、三宝垄等地区。这些流亡在外的北马鲁古华人失去了故乡商店的依靠,只能尝试融入居住地所在的华人社群。

案例三:M女士,68岁,祖籍福建金门。1999年冲突发生时,举家逃亡到泗水南部的华人聚居区。按照M女士的叙述:“刚到泗水的时候,我们生活很困难,没有办法做生意。后来慢慢地,住在我们家周围的邻居开始介绍我们一些赚钱的办法。一个廖姓的大姐就帮我女儿介绍很多儿童服装的批发商,后来我女儿就开始开婴幼儿用品商店。2005年我们全家就回到特尔纳特,我和我的老公重新开了照相馆,女儿就在旁边又做了一间屋子,卖婴幼儿用品。”

异地的漂泊感以及经商的挫败感促使很多北马鲁古华人在2005年后返回家乡,重新经营原来的商店。对于这些回流至特尔纳特的华人而言,尽管融入外岛生活不易,但好几年的居住体验给他们提供了更便利的机会来了解上游市场的运作。与居住地华人社群的接触,还为他们积累了更多的人脉资源。许多在异地社区生活中结识的朋友后来成了北马鲁古华人生意上最可靠的伙伴。而外岛的房屋不仅作为这些华人外出经商时的歇脚地,更成为他们单调乏味的日常经营生活之外的休息港湾。对他们而言,外岛的房屋早已超过了“居所”的概念,成为寄托了美好期许和归属感的“家”。到目前为止,已经返乡多年的北马鲁古华人还让佣人帮他们照看和打扫外岛的房屋,因为他们常会返回到外岛的家中居住一段时间。

造成北马鲁古华人频繁地来往于“商店的家”与“外岛的家”的原因是多方面的,除了经商需求之外还包括很多现实生活的困境。北马鲁古群岛除了哈马黑拉岛之外,其他岛屿穆斯林人口占到95%以上。伊斯兰文化的强势地位也使得华人群体的日常生活受到极大的限制。最让当地华人感到拘束和难以适应的是猪肉的禁食。在穆斯林人数占压倒性优势的西部小岛上,猪肉买卖毫无疑问是被禁止的,就连哈马黑拉岛的基督徒也不敢公开养猪。

区域经济落后、医疗条件差也是造成当地华人“钟摆式”流动的重要因素。华人不信赖北马鲁古的公立医院和私人诊所,举凡常规身体检查或患较严重的疾病都外出就医。更为富裕、且闲暇时间充足的华人会去新加坡或者中国广州体检和治疗,不具备出国就医条件的至少也会选择万鸦老、望加锡、泗水和雅加达等地口碑极高的诊所。当然,北马鲁古缺乏娱乐和购物场所也是造成当地华人,尤其是年轻一代更愿意居住在外岛家中的原因。与父辈相比,年轻人更向往和适应大城市的生活,也更易于融入外岛家所在的社区。这些年轻人一方面到上游市场来寻找商机,另一方面又在当地建立了个人的社交网络。

迫于现实生活的压力和经商的需要,北马鲁古华人必须在“以店为家”的总体策略之下适时地调整家庭成员分工、居住模式以及相处方式以避免家庭解体的发生。因此,“以店为家”与“多处为家”并置可以说是北马鲁古华人保持家庭稳固的最优选择。北马鲁古华人在“商店的家”、“外岛的家”与“故乡的家”之间的来来往往,作为一个案例,不仅凸显了家庭策略与商业经营的社会链接,还展现了东南亚华人在“故乡”与“他乡”的多重转化中家庭结构与成员关系不断重组的过程。然而,即使采取了最好的策略,家庭成员的流动性大再加之代际间的冲突,仍给北马鲁古华人的商业经营和家庭发展带来了隐患。

四、余论:“空巢”与安全感的缺失

“以店为家”与“多处为家”策略之所以能够维持平衡,很大程度上是由年长一代华人牺牲了自己的闲暇时间而促成。尽管联合家庭共营是北马鲁古华人经商的基本策略,但实际上,中老年人才是商店日常运作的主导者。年轻一代虽也参与到店铺的经营活动中,但远没有像父辈那样全身心地投入。笔者对特尔纳特的100个华人商业家庭进行了调查,发现子女长期与父母共居在特尔纳特的华人家庭所占的比例非常较少。半数以上的家庭都是子女一半时间留在特尔纳特,另一半时间待在外岛的家中。而父母只有趁子女回特尔纳特看店的时候,才能外出度假、购物和检查身体。

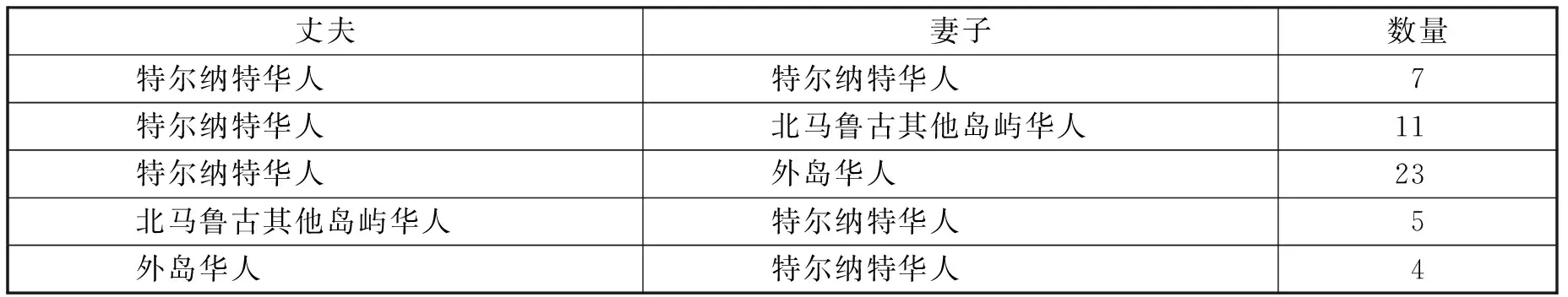

对年轻一辈而言,与外岛华人联姻也是造成他们长期离家的重要因素。笔者随机选取了特尔纳特40岁以下的50对华人夫妻进行了调查,发现夫妻二人均来自特尔纳特岛的仅为7例。与外岛华人联姻给原生家庭带来的最大考验就是居住模式和家庭结构的变迁。就年长一辈的角度而言,他们当然希望儿子婚后能留在特尔纳特。因此,有些家长会要求儿子即使在外岛择偶,也要尽量选择愿意待在特岛照看家庭生意的女性。而现实的情况却是,大城市华人的生计方式已经日趋多样化,越来越多的人从事经商以外的其他行业。不少嫁入北马鲁古的华人年轻女性向往更自由和丰富的生活,而不愿长期看店。尤其是怀孕、生产的时期,即使是本地的华人妇女也更愿意待在外岛,以便享受更好的医疗和服务。

特尔纳特华人青年婚姻状况表

注:样本总数50个。

异地分居成为北马鲁古华人夫妻生活的常态。为了更好地经营自己的核心家庭,年轻丈夫也要投入很多时间去外岛陪伴妻子与孩子。居住模式的改变直接反映出北马鲁古华人家庭中的代际冲突。父母将家庭生意的延续视为根本,所以希望子女能够留居特尔纳特。而年轻一辈更注重核心家庭的发展及与妻子和子女间的情感经营。这种无法避免的代际冲突使北马鲁古华人社会中出现了“空巢”商店的现象。由于子女长期在外,这些留守商店年长的华人店主在很多方面更加依赖于商店中的工人与保姆。劳工群体中的佼佼者凭借着个人的勤劳与努力,获得了华人老板的信赖,彼此间建立了超越雇主与店员、资本家与工人、华人与原住民身份界限的特殊情感。

尽管如此,从整体上看华人老板与劳工间的阶级界限和族群区隔仍十分明显。贫富差距大是北马鲁古群岛的主要社会特点之一。华人老板、穆斯林香料园主非常富有,而来自哈马黑拉岛的基督徒劳工每月的平均工资则为人民币400~750元。在社会秩序稳定的时期,不同群体在北马鲁古社会的产业链中各司其职,和谐共处。然而一旦群体间发生利益冲突或受到地方政治力量的煽动,处于区域社会最底层的劳工群体易受到潜藏的民族主义情绪以及“仇富心理”的影响,实施针对华人店主的暴力事件。留守“空巢”商店的老人,由于缺乏子女和家庭成员的保护,往往处于孤立无援的境地。2012年9月,经营副食品批发的华人独居老板L老人遭到住宿在店里男性工人的抢劫与杀害。2015年3月15日,笔者又亲历了特尔纳特岛华人家具店主T先生被已辞退的工人入室杀害的事件。

经历了苏哈托时期30多年的排华政策,作为北马鲁古群岛绝对少数族群和弱势群体的华人一直小心翼翼地处理与各种政治力量的关系。经商所带来的收益是缺乏政治资源的华人在当地的立身之本。商店经营不仅是帮助华人融入地方社会的主要途径,更是常居在北马鲁古的华人家庭和个人生活的全部希望。由家庭结构变迁所引发的经营隐患以及偶发的暴力事件,也造成当地华人社会安全感的缺失。

陈志明教授提出了“世界华人民族学文化圈”这个概念来考察中国与不同地区海外华人的涵化与文化认同的多样表达。[15]经过在迁入国长达数个时期的繁衍和在地融入,印尼华人社会早已不是想象中的单元体,而是由带有不同地方文化特色的华人社群组成的多元体。其中既包括新客华人与土生华人在文化与认同上的差异,也包括同一国家内部不同地区华人社群的地方特性。因此,要全面地了解东南亚华人商业的发展不仅要进行综合性的研究,还要尽可能多地了解不同地域,尤其是非传统研究区域的华人社群的生存境遇。

[注释]

[1]刘宏:《社会资本与商业网络的建构:当代华人跨国主义的个案研究》,《华侨华人历史研究》2000年第1期。

[2]迈克尔·雅各布森:《脱离华人移民社群:北苏拉威西万鸦老的华人企业家》,《南洋资料译丛》2007年第1期。

[3]麻国庆:《全球化:文化的生产与文化认同——族群、地方社会与跨国文化圈》,《北京大学学报》2000年第4期。

[4]刘宏:《中国崛起时代的东南亚华侨华人社会:变迁与挑战》,《东南亚研究》2012年第6期。

[5]陈杰:《两头家:华南侨乡的一种家庭策略——以海南南来村为例》,《广西民族大学学报》2008年第3期。

[6]欧爱玲:《血汗和麻将:一个海外华人社区的家庭与企业》,北京:社会科学文献出版社,1993年,第15页。

[7]廖建裕:《印尼华人研究的一种方法》,《东南亚研究》1993年第4期。

[8]Willard A. Hanna, Des Alwi,TurbulentTimePastinTernateandTidore, East Indonesia: Rumah Budaya Banda Naira Moluccas, 1990, pp. 4-10.

[9]Clofford Geertz,PeddlersandPrinces:SocialDevelopmentandEconomicChangeinTwoIndonesianTowns, Chicago and London: The University of Chicago Press, pp. 28-32.

[10]王赓武:《中国与海外华人》,香港:商务印书馆,1994年,第233~262页。

[11]麻国庆:《家与中国社会结构》,北京:文物出版社,1999年,第21~36页。

[12]2015年1月25日下午特尔纳特岛瓜马拉马商业街粮食批发店店主G先生接受访谈时亲口所述。

[13]张少春:《“做家”:一个技术移民群体的家庭策略与跨国实践》,《开放时代》2014年第3期。

[14]E. Kofman, “Family-related migration:a critical review of European studies”,JournalofEthnicandMigrationStudies, Vol. 30, No. 2, 2004, pp.243-262.

[15]陈志明著,段颖、巫达译:《迁徙、家乡与认同——文化比较视野下的海外华人研究》,北京:商务印书馆,2012年,第13~16页。

[责任编辑:张焕萍]

“Store as Home” and “Multiple Homes”: Family Strategies and Business Management of Chinese Overseas in a Non-core Area of Indonesia

TONG Ying

(School of Sociology and Anthropology, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Indonesia; North Maluku; Chinese Indonesians; ethnic studies; business management; Chinese economy

Through the examination of Chinese Indonesians in North Maluku, this paper discusses the dynamic relations between their business management and family strategies. The author believes that the success of Chinese economy overseas shows the complex interactions between individuals, families, social groups and the other non-Chinese groups. The combination of “store as home” and “multiple homes” is not only the best choice for Chinese overseas to maintain the stability of their family, but also the result of flexible adaptation to their business management. However, massive mobility of young Chinese in “Pendulum Model” among several homes causes the problem of “Empty Nest” stores. The potential threats caused by “Empty Nest” lead to the lack of social security among overseas Chinese in North Maluku.

2015-11-30;

2016-01-18

童莹(1987—),女,湖北武汉人,中山大学人类学系2012级博士研究生,研究方向为海外华侨华人研究、印尼社会研究。

D634.334.2

A

1002-5162(2016)01-0029-09

* 本文为国家社会科学基金重点项目“东南亚华人跨国流动与海上丝绸之路的文化交流研究”(项目编号:14AZD069,项目负责人:麻国庆)的阶段性成果;受中央高校基本科研业务费专项资金“南部边疆与南中国海研究协同创新中心建设专项”(项目编号:99113-31650002,项目负责人:梁庆寅、麻国庆)以及中山大学2014年博士生海外访学与合作研究项目的资助。

感谢中山大学哲学系梁庆寅教授、人类学系麻国庆教授的悉心指导,以及《华侨华人历史研究》匿名评审专家及编辑部为拙稿修改提出的宝贵意见和建议。笔者在田野调查过程中还得到印度尼西亚安达拉斯大学 Nursiyrwan Effendi教授、海龙大学 Pak Fahmi的热心帮助,特此感谢。