回归“体育”

本刊主笔_宗争

回归“体育”

本刊主笔_宗争

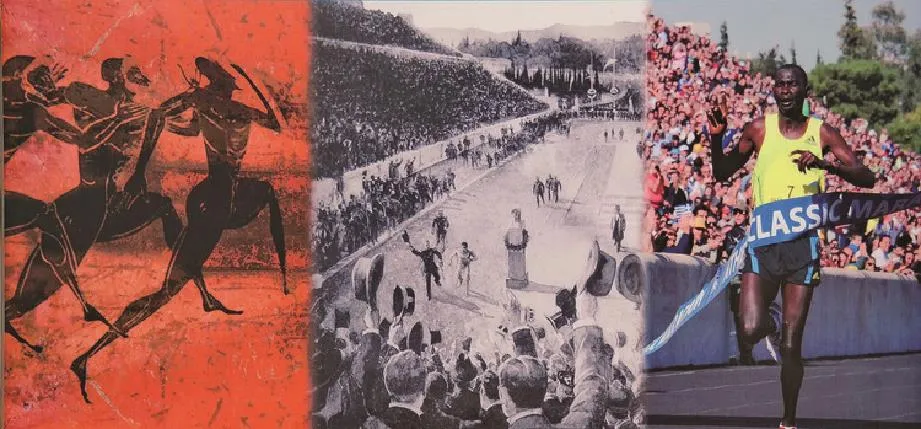

这幅宣传画展示在首届现代奥运会的帕那辛纳克体育场入口处,三张图片分别表述了为纪念女神雅典娜而举办的泛雅典运动会的古希腊竞技、第一届奥运会的盛况和2004年雅典奥运会场景。

北京时间2016年8月6日,第31届夏季奥林匹克运动会将在巴西的里约热内卢拉开序幕。没错,是第31届,距离1894年在希腊雅典举办的第一届现代奥林匹克运动会,仅仅只过去了122年。

而与之相对应的,是一个历史更为悠久、持续时间更长的古代奥林匹克运动传统——从公元前776年开始,到公元394年止,历经1170年,共举行了293届古代奥林匹克运动会。

在两个“奥林匹克”之间,相隔1500年,这意味着,现代体育观念的树立和崛起,并不是历史顺延和演变的结果。

“体育”,是个“现代”概念。

“现代奥林匹克之父”的奔走

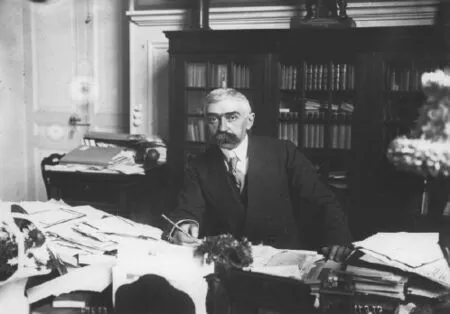

法国人顾拜旦,被誉为“现代奥林匹克之父”。如果没有顾拜旦,就没有现代奥利匹克运动会。为了复兴奥林匹克运动,顾拜旦几乎付出了所有的精力和财产。当然,普通人付出全部恐怕也难成此大业。顾拜旦有世袭的男爵爵位,父母都是贵族后裔,父母离世后,他继承了大笔的遗产。因此,顾拜旦才有能力奔走于欧洲及英美各国,接近首相、王储和皇室成员,向他们宣讲自己的理念和设想。

后来的事情显而易见,顾拜旦的梦想成真。他至少留给后世两件礼物:一件是持续举办的现代奥林匹克运动会,另一件则是一首小诗《体育颂》。

啊,体育,天神的欢娱,生命的动力!

你猝然降临在灰蒙蒙的林间空地,受难者激动不已,你像是容光焕发的使者,向暮年人微笑致意。你像高山之巅出现的晨曦,照亮了昏暗的大地。

这是《体育颂》的第一句。顾拜旦算不上诗人,以文学的标准来衡量,他的诗或许称不上佳作。这一句像极了宗教诗歌,作为一位虔诚的教徒,这也正是顾拜旦的最大诉求。顾拜旦说,“现代田径运动已经构成一种新的宗教,同古希腊的竞戏一样,建构了一种膜拜和偶像,激发起人的一种本能欲望,高峰体验中已使其升华为一种英雄主义。”他希望能够在追求价值多元的现代社会,构建一种新的宗教,将体育运动与神圣、严肃的宗教仪式融合起来,从而复兴已经失落的精神文明,最终抵达团结、友好、和平的世界大同。

顾拜旦1906年写给“法国体育促进会暨体操联合会”秘书长夏尔·西蒙的信中,首次提出引入奥林匹克宣誓仪式的建议,这一设想直到1920年的安特卫普奥运会才转变为现实,但顾拜旦始终认为,“类似的仪式必须再次回归,我们这样做,就是在现实中不要眼睁睁地看着现代体育因堕落因素的侵蚀而发生质变。”奥林匹克运动会绝不仅仅是各种田径比赛的罗列相加,它寄托着太多超出运动本身的文化价值。人类学家维克多·特纳称,“庆典即为一种真正的、欢乐的严肃仪式,由庆祝热情而产生出来的物品化的梦想与幻想对于健康社会而言是完全必需的,无论庆典活动被禁锢在规定的程式或结构之中,还是通过社会的‘体验顶峰’得以表达,它们都是从全人类这一整体意识的高度产生出来的。”顾拜旦的宏远目的,就是要令奥林匹克运动会成为人类共同的庆典。

100多年后的今天,当我们坐在电视机前观看奥林匹克运动会的时候,我们或许可以说,顾拜旦当初的宏愿已经达成了。乔治·维加雷洛在《从古老的游戏到体育表演》一书中也写到,“事实上,希腊和古代社会每四年举行一次的奥林匹克运动会与当今体育运动开展的盛况相比较,尽管有迷人的理想意趣,但从没今日体育的激情澎湃、荣誉的执着追求、大批体育迷偶像崇拜的盛大场景……”

1937年9月2日,顾拜旦男爵因心脏病在洛桑与世长辞,终年74岁。遵照他生前的遗愿,顾拜旦的遗体安葬在瑞士洛桑,而其心脏则安葬在古希腊奥林匹克的发源地——奥林匹亚。他希望即使自己已长眠于地下,但其心脏仍能与奥林匹克运动的脉搏一起跳动。

如果没有顾拜旦,就没有现代奥利匹克运动会。

无法复制的古老传统

尽管非常相似,但现代奥林匹克并不是(也很难成为)古希腊奥林匹克运动会的复制品。

几乎古希腊的所有集会活动,运动会、戏剧节、丰收节,都无一不与神祇或英雄相关。就像马克·戈顿所说的,“古希腊宗教表现最为真切的是,古希腊的节日能够把希腊宗教的所有行为汇聚在一个有机的空间里。”

由于拥有大量的奴隶,古希腊城邦的公民无须从事重体力劳动,闲暇时间很多,虽然没有“周末”,但几乎每个月都有节日。他们将精力投入在艺术、哲学、运动和政治上,甚至都顾不上谈婚论嫁——老夫少妻的现象极其常见。特殊的生活模式来源于特殊的精神诉求,也造就了一段与众不同、无法浮现的历史格局。

古希腊人于公元前776年规定每4年在奥林匹亚举办一次运动会,目的主要是为了促进各个城邦之间的交流与和平。希腊人,作为世界上最先懂得游戏趣味的人,他们的游戏活动包括各类体育赛事,而且规模很大,这些比赛对他们来说非常重要,进行比赛的时候,他们都以神的名义宣布停战,以便全希腊人都可以无所顾忌地、安全地参加比赛。

17世纪末,在希腊富豪扎巴和阿维诺夫出资下,复原了这座古希腊竞技场。奥林匹克博物馆入口前方有两尊双神像石雕

当时各个城邦有他们自己算年的方法,并没有一个共通的纪元。但是各城邦之间每年度最重要的大事就是泛希腊的大运动会。为了祭祀神祇而举行的体育竞技并不限于古代奥林匹克运动会,前者是在祭祀宙斯,然而也有为了祭祀波塞冬举行的伊斯特米亚竞技大会(Isthmian Games)、在德尔斐为阿波罗举办的皮媞亚竞技大会(Pythian Games)、纪念大力士神海格力斯的尼米亚竞技大会(The Nemean Games)。这四个运动会以奥林匹克为首,依照顺序分别在四个地点举行,这样形成的一个四年周期,称为奥林匹克周期,成为城邦之间计算年份的方法。

在每四年进行一次盛会中,希腊人关于理想生活的想象将会得到实现,竞技大会不仅仅是体育竞技和角力,赛诗、赛歌、跳舞、弦管琴笛的竞赛也将同时进行。人类最基本的感知能力将在这里得到淋漓尽致的发挥,同时,最高级的精神生活将在这里得到体现。撰写古希腊《神谱》的赫西俄德说:“游戏的情绪是伴随情境变化,如神圣、喜庆,手舞足蹈的动作伴着兴奋和紧张的情绪,欢声笑语、心旷神怡随之而起,游戏成为人感知能力显现的最佳载体。”

古奥运会中的优胜者会得到至高的荣耀,佩戴上象征和平的橄榄枝头环或月桂花枝头环,古希腊的能工巧匠会仿照他们认为的天神模样,用大理石为他们塑像。在古希腊人看来,取得胜利绝不仅仅是个人的实力和运气,而是神祇眷顾的结果。古希腊人的英雄情结有更深刻的思想基础,他们坚信自己是神祇的后裔,而所谓的“英雄”(hero)的首要涵义便是“半人半神”。运动会上的那些希腊健儿,被“运动员的诗人”品达赞颂为“身手矫健的年轻人”,角逐几乎是全希腊最高的荣誉。一个奥林匹克的优胜者被游行、献祭、盛筵,颂歌等盛誉包围,享受如同天神一般的高级待遇。

赛会在圣地举行,带有浓厚的宗教色彩,促成这一切的是一种浑然天成的情感——竞赛是一种激发和展示人类“阿瑞忒”的手段,同时也是对神祇最好的供奉。“阿瑞忒”(Arete)是美德女神,这个词也泛指高贵、和谐、英勇、无畏和人类一切卓越的品质。

人们举行赛会,是为了彰显“阿瑞忒”的光辉,是为接受神性之光的照耀,体现神祇后裔的卓尔不群,而不仅仅是某种技能的竞技。古希腊讽刺作家琉善曾如此描写,“古希腊的竞戏,娱乐来自那里,如果你是观众席中的一员,你将大饱眼福,技巧、勇敢、野蛮、力量与美丽、信念、爱和欲望等一览无余。”

中国人亦有庆典仪式的古老传统。《东京梦华录》记载,“正月十五日元宵……歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里。垂髫之童,但习鼓舞,时节相次……灯宵月夕,乞巧登高,教池游苑。”中国文化发源的早期,乡村氏族通过竞赛举行的庆典仪式,祈求上苍降下福祉,子孙满堂,五谷丰登。每一种仪式的顺利完成,每一场游戏或竞赛取得胜利,都是风调雨顺、政通人和、天人合一的吉兆。

相比之下,中国人的庆典更趋于生活化和个人化,登高远眺、采花折枝、饮酒赏花、社戏傩舞……中国传统文化强调的是对生命的体认,人与自然的和谐共融,对天人关系的调养,而非趋利争胜的竞技。

然而,无论是古希腊的传统,还是古中国的情愫,它们俱已成为了历史的回响,难以复现了。

← 首届现代奥运会,雅典奥运会上,比赛中,最终获得冠军

↑ 雅典奥运会奖牌,正面是希腊神话中的主神宙斯的头像,宙斯的手上托着一个地球,球上立着胜利女神。

身体运动如何成为“体育”

在英语中,至少有三个单词对应着汉语的“体育”——Sport、Athletic 和Physical Education。

sport这个词是disport(消遣、嬉戏)的简写,拉丁语desporto,dis即des,意即“away”,porto即“carry”,合起来则是carry away(转移开)。所以,从词源上讲,sport的意思是“从工作中转移开去”,直接的含义就是消遣、休闲、娱乐。娱乐的方式有很多,唱歌、跳舞、游戏都可以达到令人愉悦的目的,并不专指身体运动,况且身体运动也不一定能够获得愉悦,更多的是锻炼过程当中的疲惫和伤痛。

Athletic来自Athlos,意为比赛,尤其是获取奖品的比赛。

Physical Education(身体教育)可能是最接近今天“体育”概念的词,最早见于1748年法兰西学院院士杜博斯的《诗画论》,在教育学中广被提及的卢梭和斯宾塞其实并没有使用过这个词。卢梭在《爱弥儿》一书中提出的是“自然教育”(Education Natural)或“自然的教育”。18世纪的法国,贵族阶层的儿童通常交由乳母抚养,乳母同时照顾很多婴儿,不免顾此失彼,无法保证儿童健康成长。将婴儿裹入襁褓的做法也非常流行。卢梭要求依儿童少年的自然本性关心其成长发育,不提倡过多人为的拘束和塑造。如,“身体和精神是不可分离的,只有身体强壮和生气勃勃,精神才能得到发展”,“一个好的仆人首先必须身体健壮”。身体教育或自然教育主要针对的是婴幼儿,强调对儿童成长的养护、保育,更类似于今天所说的婴幼儿卫生,运动和锻炼虽然是自然教育的一部分,但却是青少年阶段的事。

直到1808年居里安的《教育概论:身体的、道德的和智力的教育》和同时期捷克夸美纽斯的《大教学论》面世,真正意义上的“体育”概念才出现。1803年康德的《论教育学》中也提出教育应分为“自然性教育”和“实践教育”,认为自然性教育主要是“养育”即关于人的自然本性教育,包括由父母、保姆或护士所进行的养育,如喂食、衣着、摇篮、游戏、休息、卫生等,当然还有心灵方面的认知能力,如认识、感官、想象力等方面的教养。

18、19世纪,随着欧洲各国逐渐确立起明确的现代政权意识和版图区划,民族国家崛起,欧洲各国开始考虑如何构建本国民族性的问题。体育成为很好的意识形态教育抓手,团体性的体育运动被引入校园,德国、法国率先在中学校园中推广体操活动,强调整体划一和协同合作,在潜移默化中建立起强烈的集体认同感。随后,各国纷纷效仿。

19世纪末和20世纪初,我国首先通过日本认识和引进了“体育”一词,日本西川政宪的《国民体育学》一书是国内首次出现的体育学原著,其中描述了当时国际上的体育理论,其中介绍最多的是卢梭、康德等自然教育家的思想,被认为是体育本义介绍的著作,其中介绍的对象范围规定为婴幼儿及到十五六岁的青少年,主旨是“宣扬体育的本义目的是要使那少年世界的人都有国民的体魄,并养成尚武风气。”

最初的说法是“国民体育”,集体主义精神也是题中之义。在1928年国民党制定的《国民体育之振兴及其进行方案》1929年发布的《国民体育法》,直到1949年中华人民共和国提出的“提倡国民体育”等一系列政策,都以“国民体育”为核心概念。

不难发现,从“休闲娱乐”到“身体教育”,再到“国民体育”,体育的概念发生着深刻的改变,与最初的意义已经相去甚远。

中国人的庆典更趋于生活化和个人化。中国传统文化强调的是对生命的体认,人与自然的和谐共融,对天人关系的调养,而非趋利争胜的竞技。图为绍兴水乡社戏

中国人的弯路

1917年,青年毛泽东以“二十八画生”为笔名,在《新青年》杂志第3卷第2号上发表了他的著名体育论文——《体育之研究》。青年毛泽东对“国力苶弱,武风不振,民族之体质日趋轻细”的状况,深感忧虑。在探索救国救民的道路中,毛泽东看到了体育对增强民族体质、提倡武风、挽救民族危亡的重要作用。在这篇文章中,毛泽东阐述了体育“强筋骨、增知识、调感情、强意志”的四大作用,同时提出了学校教育要“三育并重”的思想。毛泽东的体育观念与当时广为流传的“国民体育”思想如出一辙,均受到日本国民体育教育观念的深刻影响。只不过,面对旧中国武风渐衰的格局,毛泽东提出了“体育占第一位置”的观念,他认为“体者,为知识之载而为道德之寓者也。其载知识也如车,其寓道德也如舍。”所以“体育一道,配德育与智育,而德智皆寄于体。无体是无德智也。”

许多年以后,毛泽东提出“发展体育运动,增强人民体质”为主的“新体育”精神,或可视为当初的体育观念的延续。

建国后,基于向苏联看齐的召唤,学习苏联的计划全面展开。借鉴苏联的国民生产计划的经验,《中华人民共和国国民经济与社会发展的五年计划纲要》亦被制定出来,直到当今的“五年计划(规划)”。它主要是为中国国民经济的发展提前做出的规划,如:关于全国重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系,目的是为国民经济发展远景规定目标和方向,其中包括体育,于是我国逐步建立起苏联模式的中国体育管理制度和运行机制。

毛泽东阐述了体育“强筋骨、增知识、调感情、强意志”的四大作用,同时提出了学校教育要“三育并重”的思想。

1952年,以荣高棠为团长的中国代表团使五星红旗第一次飘扬在赫尔辛基奥运会的上空

具体国情下,我国体育的确为中国走向世界,及中国与世界文化的交流提供了重要的载体功能,如1953年至1957年中国进入第一个五年计划时期,并在《一五计划》指导下取得巨大成功,从此使得此计划得以延续下来。1952年,以荣高棠为团长的中国代表团使五星红旗第一次飘扬在赫尔辛基奥运会的上空;1959年和1965年两届全国运动会的召开把我国体育事业的发展推向高潮;1957——1966年,达到劳卫制和青少年体育锻炼标准的人数达到4200万人,人民体质水平大大提升;另外竞技水平大幅度提高,容国团夺得新中国第一个世界冠军,全国达到等级运动员的人数也超过1000万,全国纪录5000多次,世界纪录142次等。

正如毛泽东在1956年所说,“过去说中国是‘老大帝国’,‘东亚病夫’,经济落后,文化也落后,又不讲卫生,打球也不行,游水也不行……”现在依靠党和政府制定的一系列政策方针,开拓了中国体育繁荣昌盛的大好局面。刘少奇也在1956年召集国家体委领导干部汇报工作时指出,“现在,体育已发展成为全民的事业。”此“全民的事业”其实只是“全民关注的事业”,并不是“全民参与的事业”。这也就是我们通常所说的“体育的举国体制”,体育的发展重冠军,轻国民;重荣誉,轻教育;重指标,轻实际。

1978年改革开放后,随着国外各种现代体育思想传入我国,激起国内各种体育思想的萌发,国内学者开始对中国体育的发展进行反思与理论的思索,80年代基于整个中国学术氛围的争鸣,体育领域也提出了体育文化研究的号召,于是体育思想的发展逐步呈现多元发展的趋势。观念的更新,学术的争鸣,实践领域,国家政府顶层决策者顺应广大人民群众强烈的体育需求,开始改变以往体育单纯表征工具性价值取向的单一目的,逐步向以满足大众的需要为根本的政策转变。国家调整原来竞技体育优先发展的战略,确立了竞技体育和群众体育协调发展的战略思想。1995年6月,国务院发布《全民健身计划纲要》,国家体委相应又出台《关于贯彻<全民健身计划纲要>实施“全民健身一二一工程”的意见》的政策。

在将“体育”从“竞技”拉回到“教育”的历程中,还有很长的路要走。不过,随着新的技术手段的推广,民众对健康的关注度提高,自发组织的健身活动正在如火如荼地开展,广场舞、夜跑、骑行……这或许是中国体育重新回归教育本质,卸去包袱轻装上阵的开始。