浅论“海绵城市”理念在城市道路设计中的体现

——以平潭综合实验区东大路工程为例

张晶晶

(深圳市市政设计研究院有限公司 福建福州 350001)

浅论“海绵城市”理念在城市道路设计中的体现

——以平潭综合实验区东大路工程为例

张晶晶

(深圳市市政设计研究院有限公司福建福州350001)

立足海绵城市理论,以平潭综合实验区东大路工程为例,在建设过程中积极采用低冲击开发的雨水综合利用理念,通过道路横断面的合理设计及透水铺装系统的使用,提高道路的透水能力,提升城市整体的水文调蓄功能,从而缓解下雨时城市排水系统的压力;并结合下凹式绿化带及路面雨水下渗、净化、溢流、收集系统的应用,逐渐完善雨水排水系统,实现雨水的有效利用与排放。

海绵城市;市政道路;低冲击开发;雨水利用

0 引言

随着人口的增加、城市化进程的加快,道路面积不断扩大,使得径流增加,行洪历时缩短,洪峰流量增加,造成暴雨积涝灾害频发,不仅给生态环境造成危害,同时也威胁着人类生命健康的安全[1-2]。“海绵城市”作为新型雨洪管理方法和理念,是解决以上问题的根本途径。2014年《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》(简称《指南》)的出台,将理论指导转化为实际应用,以指导各地建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市[3]。

平潭综合实验区作为对台先行先试的国家级开发新区,其定位规格高,未来将成为海峡两岸之间的一颗明珠。但平潭水资源严重匮乏、部分地区内涝严重、水环境受到人为影响加剧,随着平潭的飞速发展,对水生态环境的要求越来越高,所以海绵城市的规划与建设是平潭健康发展的迫切需要。

1 海绵城市概述

1.1海绵城市概念由来及其核心手段

20世纪90年代末,美国环境资源署首次提出LID技术,之后逐渐在美国[4]、加拿大[5]、澳大利亚[6]、新西兰[7]等地广泛应用;我国于2012年开始引进“海绵城市”的理念。《指南》指出海绵城市是指城市像海绵一样,具有“慢排缓释”和“源头分散”的特点;下雨时或水资源比较充足的时候,通过吸水、蓄水、渗水、净水等将多余的雨水及时储存起来,提高城市对自然灾害和环境变化的适应能力;当城市需要水时,能够将蓄存的水随时“释放”出来,并加以利用[3],从而有效减少内涝灾害,同时实现雨水资源的充分利用。

海绵城市的建设目的是实现全面雨水开发利用体系的建设,其核心手段是低影响开发(LID)雨水系统的推广和应用,采用源头、中途与末端相结合的方法,结合渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术,以减少人工系统的开发建设过程中对生态系统的冲击和破坏,尽可能确保开发前后水文特征的不变,从而保证城市水文环境的良性循环,实现对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力的提高,维持或恢复城市的“海绵”功能。具体体现在城市的道路、公园、绿地、管道等建设过程中,通过源头分散的小型控制设施,优先利用自然排水系统,如下沉式绿地、渗透塘、植草沟、透水铺装、生物滞留设施(雨水花园、生物滞留带等)等,充分发挥城市绿地、道路、水系等对雨水的吸纳、蓄渗、缓释和截污净化作用,弥补城市道路渗水能力较低的不足,实现对原有生态系统保护的同时,还有可能恢复已被破坏的水生态,从而实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化和可持续水循环。

城市道路占据了城市内部建设的绝大部分比例,作为雨水径流产生和排放的重要场所,以及海绵城市建设的重要部分,在城市内涝防治等方面发挥着重要的作用,也是海绵城市建设成功与否的关键性一步。因此,实现城市道路的合理建设和规划,对海绵城市的建设具有重要的意义。

1.2海绵城市理念下城市道路的设计

我国传统的道路设计只是强调地表水径流的快速排放,防止雨洪灾害的发生即可,然而随着大中型暴雨的频频发生,致使内涝灾害不断,因此,该排水方式已不能满足城市的发展。究其原因,主要是城市不透水路面的不断增加,致使雨水无法快速下渗,以及现有的城市管网无法满足大量雨水的排放。

在进行海绵城市道路系统设计时,LID不能完全取代城市道路的灰色建设,要结合“绿色+灰色”的思想,绿色是LID设施,灰色是城市道路硬化路面、路缘石等。同时结合“源头+末端”“蓄+排”“地上+地下”的设计思想,才能实现海绵城市的合理建设。因此,海绵城市道路系统设计的主要思路有如下两点:

(1)对于已建设的传统城市道路,在保证交通安全和功能的情况下,利用城市道路红线外的用地,采用LID技术和设施,解决城市道路排水、污染等问题。

(2)对于新建或改建道路,在保证交通安全和功能的情况下,采用LID技术设施来进行合理的规划设计,以减弱内涝、水资源流失、环境污染等问题的发生。

具体设计原则包括:

(1)最大程度减少道路的不透水面积;

(2)最大程度保持自然水文条件;

(3)最大程度地利用下渗和滞留,延长汇流时间,达到错峰目的。

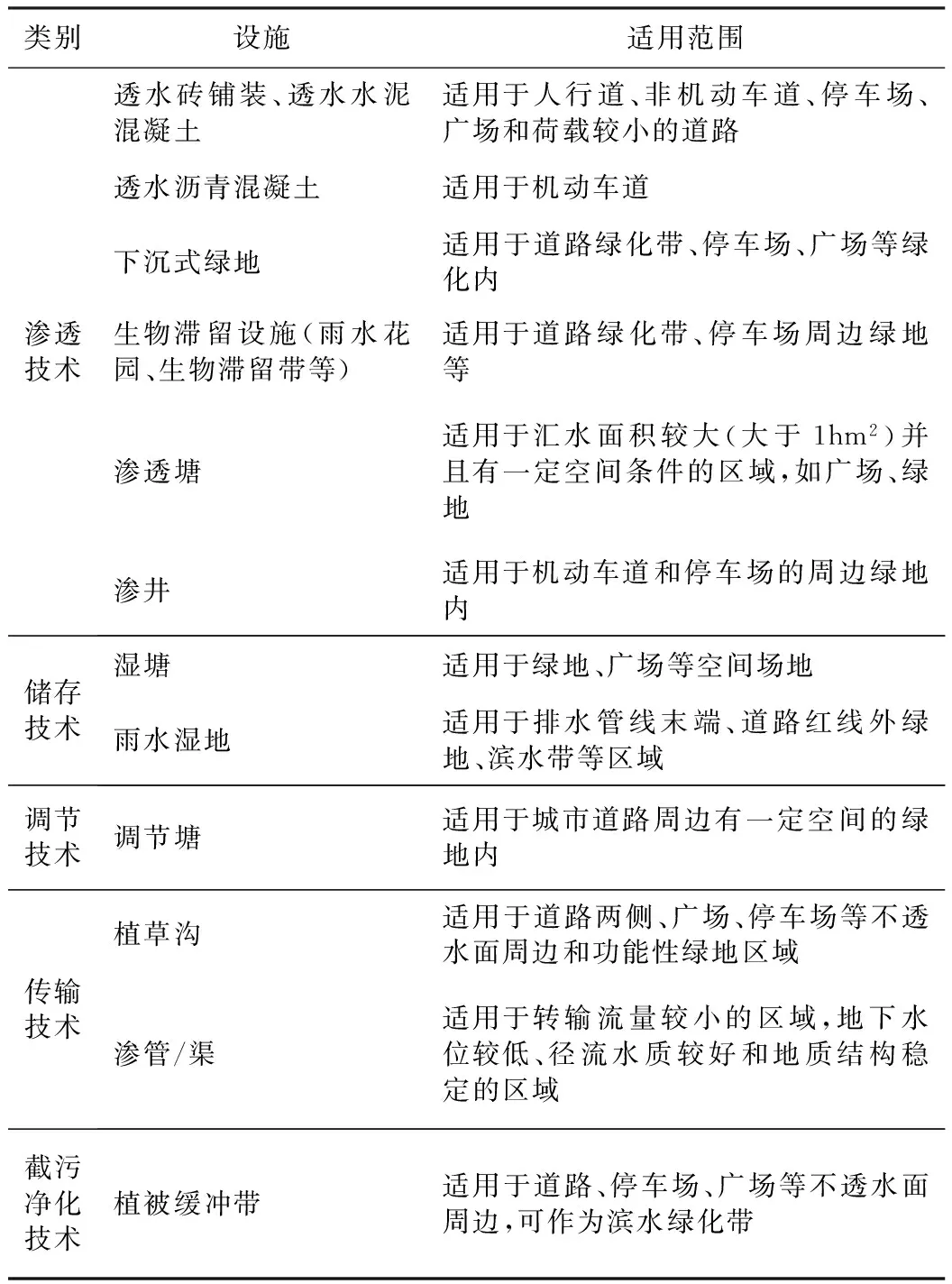

海绵城市道路系统包括城市内所有道路、交叉口、停车场、广场等。利用如上道路系统作为载体,充分考虑交通安全和城市水安全,结合LID设施的使用,从而完善道路系统的生态建设。其中,停车场和广场可采取的LID设施如下:

(1)源头设施可采用透水铺装、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘和渗井;

(2)中途设施可采用调节塘、植草沟、渗管/渠、植被缓冲带;

(3)末端设施可采用湿塘和雨水湿地。

道路可采取的LID设施如下:

(1)源头设施有人行道的透水式铺装、道路两侧的下沉式绿地、生物滞留设施;

(2)中途设施有植草沟、渗管/渠;末端设施有雨水湿地。

不同设施的具体应用范围如表1所示。

表1 不同设施在海绵城市道路设计中的应用范围

下文以平潭综合实验区东大路工程为例,具体展示“海绵城市”理念在城市道路设计中的体现。

2 东大路工程

2.1工程概况

2.1.1项目区位及范围

平潭综合实验区位于福建省东部沿海,东濒台湾海峡与台湾隔海相望,是祖国大陆近年来对台先行先试的重点建设区域。全区陆域面积392.92km2,海域面积6 064km2,为全国第五大岛、福建第一大岛。东大路位于平潭综合实验区中部的岚城乡内,整体呈东西走向,西起坛西大道,东至坛东大道,具体区域位置如图1所示。本项目范围内的东大路长约2.83km,道路红线宽度为50m,城市主干道,设计速度为60km/h。

东大路所在片区尚处于城市开发初期,具备系统性建设海绵城市的条件。

2.1.2沿线市政管线的现状

项目沿线现状建设程度较低,除了平岚一路、 坛东大道交叉口处有在建给水管道、雨水管道、污水管道外,项目沿线基本无系统的给水设施和雨、污水设施。

本工程根据规划设计有给水、雨水、污水、中水、电力、通信、道路照明、交通监控等管线。周边临近的平岚一路、平岚二路、东大路等管线均在施工中,本次设计需与其衔接。

2.2“海绵城市”理念的体现

2.2.1道路横断面设计

本次设计横断面共设置5条“绿带”,将机动车道、非机动车道和人行道分别用下凹式绿化带分隔开,将快速车流与慢行系统较好地分离,以促使交通参与者各行其道,具体横断面布置如图2所示。设计实现机动车道和非机动车道雨水径流排向两侧绿化分隔带中,多余雨水经雨水口溢流进入雨水管,人行道雨水直接下渗或排入人行道与非机动车道之间的绿化带中。

下凹式绿地的种植土中掺砂20%~30%,植物品种以湿生植物为主,如:草海桐、露兜树、美人蕉、海芋、文殊兰等。

2.2.2路面材料选用

2.2.2.1非机动车道路面材料选用

目前为止,我国大部分道路的非机动车道均采用不透水的硬化路面材料,不但不利于雨水的渗透,也不能有效地补充地下水资源。所以,本工程为了提高透水材料的引用面积,在非机动车道设计时均采用彩色环保透水混凝土路面,使用多孔混凝土(孔隙率>20%)进行铺设,可以将汇集的路面雨水储存在铺设体内,使雨水向路基渗透。具体实物图如图3所示。

其中,多孔混凝土是由有效孔隙、半有效孔隙及无效孔隙等3种孔隙形态构成,有效孔隙能够让雨水迅速渗透并向泥土中的生物提供空气,半有效孔隙能够储存雨水、降低路面铺装表面温度。透水混凝土作为非机动车道路面材料的使用,能实现以下环保效果。

(1)改善热环境机能

铺装层内的水分子遇热气化,可一定程度上抑制路面温度的上升。

(2)雨水储存渗透机能

铺装层内可以储存雨水,缓解下雨时城市排水系统的压力。

(3)改善水循环机能

雨水通过铺装层渗透到地下,对地下水起到了补充作用,同时也可改善地下生态的生存环境,并有效地促进植物生长。

东大路的非机动车道路面结构材料为:4cmC25彩色透水砼(粒径6mm~10mm)+8cmC25素色透水砼(粒径10mm~20mm)+15cm透水水泥稳定碎石。

透水砼面层抗压强度等级为C25,抗折强度≥2.5MPa,透水系数k(15℃)为2.7mm/s~4.5mm/s,路面平整度≤10mm。

透水水泥稳定碎石基层有效孔隙率≥15%;压实度应不小于95%,保湿养护6d、浸水1d后无侧限抗压强度为2.5MPa~3.5MPa。

2.2.2.2人行道路面材料选用

透水铺装系统已被广泛用于公园、停车场、人行道、广场、轻载道路等领域,通过收集、储存、处理雨水径流,进而补充地下含水层,从而提升城市整体的水文调蓄功能。因此,本工程人行道采用环保型透水砖,雨水渗入土壤,以达到避免路面积水、调节道路表面的温度和湿度、涵养地下水分等目的。

东大路的人行道路面结构材料为:6cm彩色环保透水砖(20cm×10cm)+2cmM15干硬性水泥沙浆+20cm透水水泥稳定碎石。

人行道环保透水砖抗压强度等级为Cc50,抗折强度应不小于Cf4.0,透水系数k(15℃)≥0.2 mm/s,磨坑长度≤35mm,防滑等级为R3,相应防滑性能指标BPN≥65。

干硬性水泥沙浆找平层强度不低于M15,有效孔隙率10%~15%,透水系数k(15℃)≥0.2 mm/s。

透水水泥稳定碎石基层材料技术指标同非机动车道。

2.2.3海绵城市低冲击开发雨水利用与排放

2.2.3.1下凹式绿化带

低冲击开发强调城镇开发应尽可能顺应自然,与自然和谐共处,减少对环境的冲击。本次工程设计将道路两侧绿化带设计成下凹式绿化带,在绿化带中根据道路纵坡和路口设置渗滤绿化带,末端设置雨水口,保证暴雨时径流的溢流排放,同时将道路红线范围集雨面积的雨水优先汇集进入下凹式绿地进行过滤、滞蓄、渗透等处置,尽可能地使雨水径流用于补充地下水,在“面源污染减污、洪峰流量削减、水文生态修复”等方面发挥雨水综合利用的作用。

与传统的绿化带相比,低冲击开发设计将绿化带设置为下凹式,略低于车行道,下凹的空间便于收集路面雨水,使雨水下渗时间得到显著增加,其优点是有效渗蓄雨水、消减洪峰流量、减轻地表径流污染等。下凹式绿化带结构为:绿地中部高程低于设计机动车道路面高程,雨水口设在渗滤绿化带末端,雨水口高程低于路面高程并高于绿地中部高程5cm。

2.2.3.2路面雨水下渗、净化、溢流、收集

降雨发生后,因路面相对比较干燥,雨水入渗滤相对较大,随着降雨时间的增长,地面开始产生径流,路面雨水沿着路面纵坡和横坡通过路缘石边设置的单箅雨水口排入绿化带内设的200×200矩形溢流井,当矩形溢流井积水到一定高程后溢流进入下凹式绿化带,下凹式绿化带种植土层采用渗透性较好的土质,下凹式绿化带能够入渗净化部分初期雨水,补充地下水资源。

随着雨水量的增长,雨水逐渐汇集至渗滤绿化带,在渗滤绿化带内经种植土层和砾石层滤料过滤净化后由净化DN200穿孔花管排出至绿化带内布置的平箅式雨水口。

随着雨水量的进一步增长,雨水量超过下凹式绿化带沿途下渗和渗滤绿化带负荷时,雨水逐渐溢流进入平箅式雨水口(顶面高出绿化带面层5cm),通过DN300雨水口连接管接至雨水检查井。平箅式雨水口深度约为1.9m。

随着雨水量更进一步增长,雨水量超过下游排放量,超量雨水可能雍水进入路面,造成道路低点积水,因此在道路相对低点处设置偏沟式雨水口,深度为1m。通过DN300雨水口连接管接至雨水检查井。

系统实现“降雨-径流-下渗-回用/循环”的良性循环,对修复城市水环境、实现雨水资源化利用具有重要意义。

详见图4、图5、图6。

3 结论

(1)海绵城市道路的设计对缓解城市内涝灾害、净化水质、补充地下水具有重要作用,其设计应该在满足城市道路交通基础上,尽可能采用源头削减、中途转输、末端调蓄等多种手段,通过LID设施的有效利用,建设生态排水设施,充分发挥城市道路对雨水的吸纳、蓄渗、缓释和截污净化作用,使城市雨水能够实现可持续循环。

(2)采用低冲击开发的雨水综合利用理念进行市政道路设计,可实现如下效果:

①可以减少30%以上的暴雨径流并延迟大约5min~20min的暴雨径流峰值,即可以有效的降低路面综合径流系数,提高雨水系统的排放标准;

②道路初期雨水因为污染程度高,路面雨水经下凹式绿化带的收集、下渗和过滤带的净化区,可削减大量的路面污染物;

③雨水向土壤中下渗回补地下水,可大大改善生态环境。

[1]Hedmark Å,Scholz M. Review of environmental effects and treatment of runoff from storage and handling of wood[J]. Bioresource Technology,2008,99(14):5997-6009.

[2]车伍,马震,王思思,等. 中国城市规划体系中的雨洪控制利用专项规划[J]. 中国给水排水,2013(02):8-12.

[3]《海绵城市建设技术指南低影响开发雨水系统构建(试行)》发布实施[J]. 城市规划通讯,2014,21:8.

[4]Metropolitan Service District(Or.). Green streets: innovative solutions for stormwater and stream crossings[M]. Portland,OR: Metro,2002:2.

[5]Center for Watershed Protection. Better Site Design: A Handbook for Changing Development Rules in Your Community[R]. Prepared for: the Site Planning Roundtable. Ellicott City,MD: The Center,1998.

[6]Water Sensitive Urban Design Research Group. Water sensitive residential design: an investigation into its purpose and potential in the Perth Metropolitan region[M]. Leederville,WA: Western Australian Water Resources Council,1990:1-20.

[7]Marjorie van Roon and Henri van Roon. Low Impact Urban Design and Development: the big picture[M]. New Zealand: Land care Research Science Series,2009,(37):1-63.

The Embodiment of "Sponge City" Concept in the Design of City Road——Take Dongda Road Engineering in Pingtan Comprehensive Experimental Area as an example

ZHANGJingjing

(Shenzhen Municipal Design & Research Institute Co.,Ltd,Fuzhou 350001)

Under the guidance of the sponge city theory,this paper took Dongda road engineering in Pingtan comprehensive experimental area as an example. In the process of building,the concept of comprehensive utilization of rainwater in low impact development was used. By using rational design of road cross section and permeable pavement systems,the flooding capacity of road and the city's overall hydrological regulation and storage function was improved,thus easing pressure on urban drainage systems. In addition,by using the recessed green belts and the system of pavement rainwater infiltration,purification,overflow and collection,the water supply,rainwater and drainage system was improved gradually,and the effective utilization and emissions of rainwater was achieved.

Sponge city; City road; Low impact development; Rainwater utilization

张晶晶(1987.10-),男,工程师。

E-mail:382615657@qq.com

2016-04-07

[TU997]

A

1004-6135(2016)07-0118-05