西方经济史中供给与需求管理的嬗变及争论

——兼论我国经济改革的宏观调控策略

佟 紫 娟

(河北工业大学 经济管理学院,天津 300401)

西方经济史中供给与需求管理的嬗变及争论

——兼论我国经济改革的宏观调控策略

佟 紫 娟

(河北工业大学 经济管理学院,天津300401)

改革已成为我国经济发展的新常态,其内容主要集中于供求关系的调整。本文从供求角度梳理西方经济史演进的内在逻辑,通过对各经济理论中供给与需求管理的识别及对比,分析在特定立场下为解决当下经济问题而提出的相应供求管理对策,以期为我国经济改革实践中两种管理手段的运用提供理论指导与经验借鉴。在改革过程中,政府应以致力于长期效果的供给管理为主,以解决短期问题的需求管理为辅,两种手段搭配使用发展经济。

供给管理;需求管理;经济危机;经济改革

2008年经济危机的迅猛攻势已不复存在,中国虽已基本走出经济危机的阴霾,但在危机救助过后越来越凸显的矛盾却已成为制约我国经济社会发展的难题。产能过剩、投资消费结构失衡、收入分配不合理、人口红利消失等问题造成中国经济增长乏力,甚至激化了社会矛盾。我国政府对此高度重视,2013年召开的十八届三中全会给中国的经济发展困境带来了曙光,改革势在必行。而在改革的呼声中,“供给”和“需求”这两个普通的经济学术语出现的频率越来越高,越来越引起学者和官员的重视。经济学解决的是资源配置问题,反映在现实经济社会中即为通过改变供求状况来调节经济运行,所以“解铃还须系铃人”,要想在改革的大旗下走好治本之路必须深入研究“供”与“求”,以适合我国国情的经济理论为指导,提出清晰、理性的配套推进措施。

从供求角度研究西方经济史的演进过程,不仅可以看到不同时代的经济学家提出的不同经济理论,也可以在历史的脉络中寻找促进经济增长的原因,为我国当前经济改革提供素材。在经济社会中,供求状况直接影响着经济运行状态,对供求关系的讨论是解决现实经济问题的基础,而西方经济史中供给与需求管理理论的博弈则显示着社会发展的跌宕起伏,在其嬗变与争论的过程中为我们管理社会经济带来启迪。

一、 西方经济史中供给与需求管理的博弈

(一)意识萌芽:对供求管理的初步探索

真正意义上的经济学始于重商主义,它首先脱离了家庭管理的范畴,是对经济学思想的第一次探讨。重商主义是资本主义生产方式萌芽时期商业资本利益和国家利益相结合的产物,用商品经济的观点动摇了封建经济,有利于资本主义生产方式的发展。重商主义虽没有明确提出需求决定论,但其主张国家干预政策,主张实行出口补贴和进口课税的保护关税政策以实现贸易顺差,这实际上是对国家进出口需求的调控,也即一种需求占主导地位的管理政策。

在法国,重商主义政策以牺牲农民的利益为代价来发展工商业,导致谷贱伤农,破坏了国内的经济基础,而此时封建制度已不能适应社会的发展,新兴资产阶级登上历史舞台需要新的理论来武装。在这种背景下,重农学派于法国诞生,它实际上是法国资产阶级革命前夜的古典政治经济学理论体系。它在资产阶级视野内对资本进行了分析,认为财富是物质产品,而非重商主义所说的金银,农业是财富的真正来源,即财富的来源不是流通而是生产。他们主张大力发展农业以生产“纯产品”,主张只征收单一地租以利于资本的积累,并对外实行自由贸易。重农学派主张经济自由和重视农业,是一种强调生产和供给的理论。

(二)百家争鸣:对供求管理的发展和争论

受重农学派以“自然秩序”为理论基础的经济自由放任政策的影响,英国经济学家亚当斯密的《国富论》中也包含着一系列重视供给的思想,并创立了资产阶级古典经济学。他在书中阐明了财富的起源及其产生和增长的途径。他摒弃了重商主义和重农主义关于财富和财富来源的狭隘观念,在经济学说史上第一次宣称:国民财富是一个国家所生产的一切产品,任何部门的生产劳动都是财富的源泉[1]。增加财富的过程中,为提高劳动生产率,需要加强分工,为增加生产工人人数,需要积累资本。亚当斯密认为充分的经济自由是国民财富不断增长的条件和基石,主张将资本的积累放在首位,强调生产和供给。他的经济自由主义和“看不见的手”的理论对日后经济学的发展产生了深远影响,亚当斯密是供给学派的先驱者之一。

亚当斯密以后的古典经济学家对其经济思想均有所发展。其中,英国的李嘉图、马尔萨斯以及法国的西斯蒙第、萨伊是同时代的经济学家,但他们的阶级立场及所受的影响不同,使他们的经济理论存在很大的差异,尤其是对供给与需求管理的认识不同,从而站在对立的角度提出经济危机理论并引发激烈的争论。

法国经济学家西斯蒙第最早提出资本主义经济危机的必然性,成为第一个较系统地论述经济危机理论的经济学家。他提出,资本主义制度必将导致社会生产和消费结构的失衡,根源在于其利润驱动的生产无限扩张与收入约束的消费被动收缩之间固有的不可调和性。处于完全市场经济中的供给者为获取更大利益,将不断增加产量,而资本主义财富分配失衡的根深蒂固,越发导致了社会资源的集聚,造成占绝对比重的普通劳动者购买力日渐下降,需求力量被大幅削弱,原有的供需平衡随即打破,生产过剩的经济危机不可避免。显然,该理论凸显了资本主义再生产过程中个体消费的突出贡献。作为小资产阶级的代言人,西斯蒙第认为资本主义社会消费不足是因为小生产者由于大生产的压迫而收入减少导致的消费不足[2],为解决经济危机,他提出政府应以积极干预来消除自由竞争的负面影响,取消大生产,发展小生产。他将克服经济危机的希望寄托在对小生产者的需求管理上,认为需求在经济运行中是占主导地位的。

西斯蒙第的经济危机理论在一定程度上揭露了资本主义固有的弊端和矛盾,为维护资产阶级的统治,萨伊提出了“供给创造需求”的理论来反驳资本主义生产过剩经济危机产生的可能性[3]。在其1803年出版的《政治经济学概论》中,著名的“萨伊定律”首次问世。其核心有三:一是产品需求可完全由供给创造;二是市场经济具有强大的调节作用,社会范围的生产过剩绝非可能,即使某经济单元的局部失衡不可避免,亦不具有长期持续性;三是货币在供需过程中仅充当“媒人”角色,产品交换不会脱节。萨伊认为产品过剩的经济危机是不会发生的,他认为供给可以创造出同等的需求,政府无需干预而市场能自动实现均衡。“萨伊定律”是从供给的角度来研究经济运行的,主张自由放任,肯定了生产的重要性,强调实物经济和充分就业均衡,这成为古典经济学的思想基础。但“萨伊定律”将实物经济和货币经济分开研究,忽视了需求的作用,否认经济危机的可能性,是一种典型的强调供给主导地位的理论[4]。

英国经济学家李嘉图是古典经济学派中否认普遍意义的生产过剩经济危机的典型代表。他站在工业资产阶级的立场上,要求克服一切阻碍资本主义经济发展的势力,主张扩大生产,进行资本积累。他接受了萨伊的无危机理论,吸取了传统的“产品以产品来购买”的观念,否认货币在商品流通中的性质和作用,认为供给可以为本身创造需求,而储蓄总是等于投资,资本主义不会发生盲目生产和供求失衡的问题,而且他奉行的经济自由主义思想使他相信,资本主义自由竞争机制的自动调节作用能够避免和克服经济危机。李嘉图的无危机理论亦是其夸大供给地位的结果。

与萨伊、李嘉图等人的观点截然相反,英国经济学家马尔萨斯提出了“有效需求不足”的概念和供给过剩理论,主张存在普遍生产过剩经济危机的可能性。马尔萨斯认为,单靠资本家和工人的消费不足以消耗积累过快的资本,因为与商品交换的并不总是商品,其中还存在着私人服务或生产性劳动,在此过程中供求势必出现波动,均衡遭到破坏。当生产量扩张超过其所必须的购买力增量时,“有效需求”的相对缺乏就会引发生产过剩的经济危机。故马尔萨斯从颇具“非生产性”的地主阶级出发,指出只有增加地主收入,刺激地主消费才是避免或解决经济危机的良方。可以看到,“有效需求不足”理论相当程度上维护了地主阶级的利益,排斥了当时代表生产力发展方向的新兴资产阶级,而这也是其需求决定论未能站稳脚跟的局限性所在。

19世纪的古典经济学家从自身立场出发展开了关于资本主义经济危机的论战,实际上是从供求管理角度提出维护自身阶级利益的政策主张。但当时资产阶级代表最先进生产力的发展方向,且在资本主义社会初期生产力还处于较低水平,社会产出并没有造成明显过剩,甚至短缺现象仍然存在,此时代表产出的供给处于主要地位,于是古典经济学派大多以萨伊定律为信条强调供给的主导地位,并接受其无危机理论,资本主义开始进行快速积累。

(三)针锋相对:对供求管理的提升和批判

“萨伊定律”的主导地位终结于凯恩斯革命。20世纪20年代末,资本主义世界爆发的经济大萧条使西方各国经济遭受致命打击,对“萨伊定律”的批判亦相继展开。在此背景下,凯恩斯提出了他的就业一般理论,为资本主义制度寻找出路。他认为失业和危机来源于消费与投资的有效需求不足,并进一步将其归结为心理作用,指出心理上的“消费倾向”、“灵活偏好”以及“投资的预期收益”三大基本法则是导致资本主义社会出现失业和萧条的根源。在分析消费倾向时,凯恩斯认为边际消费倾向呈递减趋势,即消费虽随收入的上涨相应增加,但消费增量在收入增量中所占比重却越来越小,这将导致市场消费需求不足,消费的增长随即低于生产的增长。在解释投资需求时,凯恩斯将投资需求不足归结于受资本家预期影响的资本边际效率递减以及由流动性偏好引致的利率下跌限制。总之,“有效需求不足”是资本主义经济危机的根源所在,故凯恩斯主张对一国经济进行宏观调控,但着力点不是刺激生产,而是采用反周期政策抑制经济波动,即在经济萧条时采取扩张的财政政策和货币政策以刺激需求。凯恩斯强调需求的重要作用,其需求管理政策一度成为人们信奉的救市良方。

“二战”以后,凯恩斯主义成为西方各主要资本主义国家制定宏观经济政策的理论依据。然而凯恩斯的需求管理政策由于经常地、人为地刺激需求,使物价不断上涨,进一步削弱了社会购买力,尤其是进入20世纪70年代以后,伴随石油危机,产生了严重的“滞胀”现象。此时,主张放弃国家干预的新经济自由主义思潮纷纷兴起,现代供给学派在此背景下产生于美国。供给学派认为美国在20世纪70年代出现的滞胀正是多年实行凯恩斯主义政策的结果,所以主张从“供给管理”方面寻找解决经济问题的出路,重新肯定了“萨伊定律”。针对美国“滞胀”现象,他们主张在解决通货膨胀问题的前提下,提高生产,增加供给。具体措施为:降低税率和减税以刺激投资,减少政府开支和公共开支以消灭财政赤字,减少和限制政府对经济的干预以充分发挥市场的自动调节机制。现代供给学派重新强调了供给的主导地位,其供给管理政策在凯恩斯需求管理政策渐失其力的背景下为当政者采纳,并兴极一时。

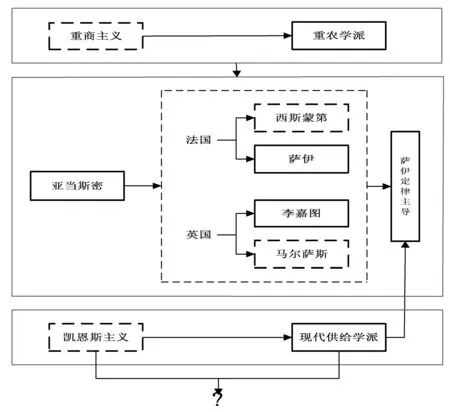

图1 西方供求管理理论发展史

在西方经济史上,关于供给和需求的讨论从未停歇(如图1所示)。2008年经济危机的爆发可以说将以凯恩斯主义为代表的需求决定论和以萨伊定律为代表的供给决定论推上了风口浪尖。从上一轮资本主义世界的经济危机至当代起源于美国的经济危机之间,凯恩斯经济学派和现代供给学派相继提出管理理论,却仍然难逃经济危机的爆发,让我们不得不重新审视供给和需求主导地位的管理以及两种管理手段的运用。

三、基于西方经济理论和管理实践的启示

纵观西方各经济学派供求理论的发展历史,可以发现在凯恩斯革命以前,供给决定论占主导的时间较长。这是因为在相对落后的商品经济时代,生产力和经济尚不发达,商品供给在数量和品种上较少,供给相对于需求是不足的,因此不易发生过剩的危机,由此以“萨伊定律”为基础的供给决定论更易为人们接受。但在现代发达的商品经济社会中,生产力的提高改变了社会的供求格局,加之人们消费习惯的改变,使供求脱节、供求失衡等现象成为现实,这时经济危机更易发生也更加严重。经济危机后,凯恩斯的需求管理政策一度成为历史的主角,然而美国滞胀的出现使供给学派重登历史舞台与之抗衡,供给管理成为当政者复苏经济的理论依据。但2008年经济危机的爆发让我们认清了一个事实,在一个相当长的时期内单靠需求管理和单靠供给管理并不能从根本上解决经济问题,而两者的错配叠加只会造成更加严重的后果。

从西方经济理论对供给与需求主导地位的争论中不难看出,强调需求的理论一般采用国家干预的方式刺激消费和增加投资来提振经济,而强调供给的理论通常提倡经济自由主义,通过扩大生产和增加供给来发展经济。进一步分析供求管理手段对经济增长的作用,发现需求管理解决的是短期问题,即在经济衰退时,通过财政政策和货币政策刺激消费、投资和出口等需求来拉动经济增长,而供给管理以提高效率和扩大生产为目的,是致力于实现经济持续增长的长期政策。在资产阶级古典经济学派关于经济危机可能性的论战中,强调供给占主导地位的理论普遍认为不会发生经济危机。虽然这种理解有其时代局限性,但事实上,需求虽然是经济发展不可缺少的动力源,但其最主要最本质的因素仍是有效供给,供给端的力量是解决供求矛盾的根源所在,是整个经济社会赖以存在的支撑。从另一个角度来讲,需求管理理论普遍强调“有效需求不足”而采取刺激消费和投资的措施,但本阶段的消费和投资需求实际上会形成下一阶段的供给,如果市场产品结构不合理,一味刺激只会造成更严重的需求不足,所以从长期来看,主要问题仍在于供给,尤其是缺乏具有创造性的有效供给。因此,经济危机后采取必要的救助措施无可厚非,但政府干预应更多地集中在通过产权制度和激励制度的改革来促进生产,而不是一味促进需求[5]。也就是说,供给管理手段不能缺位。

四、我国经济改革实践中供给与需求管理对策的运用

党的十八届三中全会为我国经济改革指明了方向,但具体的操作性问题却显得更加重要,没有“对症下药”的经济理论作指导,就不能保证改革的正确性。2014年上半年国家发改委披露的“十二五规划”实施中期评估报告中提到:“创新宏观调控思路和政策组合,坚持需求管理和供给管理并重,以提高供给效率为重点,着力构建新的内在稳定增长机制”[6]。目前我国经济增长有所放缓,经济改革出现新的契机,此时宏观调控手段应以供给管理为主,以需求管理为辅,长短期搭配运用发展经济。

我国供给管理手段应与时俱进,适应国情。现代供给学派产生于美国“滞胀”背景下,而我国目前经济增长势头仍存,通胀程度尚能接受,这表明政府有更大的空间能综合运用财政政策及货币政策调控经济;同时,近几年我国出境消费量迅猛增长,居民到国外大规模购置商品和旅游的案例屡见不鲜,这表明大量需求没有留在国内市场,供需出现错配。我国当前主要经济问题,如产能过剩、投资消费结构失衡、产业结构不合理、行业垄断等都反映出供给端的结构性矛盾及桎梏。因此,我国供给管理手段不能简单地通过减税和减少政府开支来扩大生产,增加供给,而应以“改革”为侧重点,调整和优化经济结构,着重解决供需错配问题。

具体来说,我国供给管理手段应在宏观层面上放开制度红利,中观层面上整合和优化新旧产业链,微观层面上淘汰产能过剩企业、扶持科技型中小企业。第一,政府加快制度改革,为市场主体提供公平竞争的机会。从供给端进行改革,势必触及制度层面,而政府职能“从推动经济建设更多地向社会服务管理转型”将是大方向[7],因此中国的制度红利还有很大的空间,逐步消除我国经济发展的体制机制障碍。第二,借城镇化之势,整合和优化新旧产业链。新型城镇化在扩大内需方面蕴含巨大潜力,其不仅需要房屋、交通等硬件设施,更需与之配套的网络、通信、文娱餐饮等服务型软件设施。因此,可促进新型城镇化产业链条的形成,消化房地产、钢铁、水泥等传统行业的过剩产能,同时带动互联网、金融、旅游等新兴行业迅速发展。政府在城镇化进程中既应扮演政策制定者、制度改革者和宏观推动者的角色,又应扮演政策执行者和具体推动者的角色,以促进城镇化产业链条的形成及优化[8]。第三,调整过剩供给,增加有效供给。一方面,政府应通过设定或提高准入标准淘汰部分落后产能,同时鼓励企业转变生产方式,通过研发创新将过剩供给转化为有效供给,如生产新型钢材、创新使用途径等。另一方面,培育和扶持科技型中小企业及新兴行业企业,增加与市场真实消费需求相匹配的有效供给,引导过去主要依靠投资和出口的企业转向国内消费市场,以满足居民基本需求和消费升级需求的行业为投资生产新方向。总体来说,供给管理应以发展实体经济、促进就业为核心理念,培育以创新为主的持续增长动力,促进全要素生产率稳步提升,强调政府在有效供给形成和结构优化方面的能动作用[9]。

在对供给侧进行改革的同时应搭配使用需求管理政策。曼昆认为,从长期来看,经济供给物品和劳务的能力是GDP的唯一决定因素,但在短期中,GDP还取决于物品与劳务的总需求[10],因此当经济下行时仍要采取适当的需求管理政策来提振经济和稳定社会。尤其我国是一个高储蓄率国家,且消费和投资渠道单一,居民并没有积极参与到创新性供给所产生的需求上来,其有效需求仍是不足的。政府应转变需求管理的方向,以完善金融市场为着力点,加大对我国金融市场上系统性风险的监管,建立统一的监管信息共享平台[11],营造安全多元畅通的投资消费环境,提高居民对国内市场的信心,引导其对具有创新性、环保节约性商品和服务的消费,以及对金融产品的理性投资,逐步转变居民消费习惯和投资习惯,进而扩大有效需求。

在新时代改革的浪潮下,中国经济必须适应中长期经济模式的转变和社会转型,从过去单纯依靠出口和投资的模式中解脱出来,实现具有实质性的结构优化和质量提升。在当下改革实践中,应以供给管理为指导理念,辅以需求管理,培育经济增长活力,推动经济健康可持续发展。

[1]王述英.服务劳动也是生产劳动[J].经济学家,2002(1):20-24.

[2]陈孝兵.从古典主义到浪漫主义——西斯蒙第“小生产”情结的历史批判[J].经济家,2002(5):89-96.

[3]丁堡骏,赵羽,高冠中.现代资产阶级经济学经济危机理论批判[J].当代经济研究,2011(12):1-6,93.

[4]王萍,李先娥.马克思和凯恩斯对“萨伊定律”的分析及启示[J].太原理工大学学报:社会科学版,2007,25(4):11-15.

[5]张伟,朴明根.当前金融危机下美国救市政策效果的经济学分析[J].财经问题研究,2009(6):57-61.

[6]樊殿华.中国式“供给派”:一套宏观调控新话语的诞生[N].21世纪经济报道,2014-04-17(002).

[7]民生证券,滕泰,郝大明.转向供给管理释放制度红利[N].中国证券报,2011-12-22(A20).

[8]胡士杰,朱海琳.论政府在城镇化动力机制中的角色与作为[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2013(2):57-60,80.

[9]贾康,徐林.中国需要构建和发展以改革为核心的新供给经济学[J].经济研究参考,2014(1):35-56.

[10]N·格里高利·曼昆.宏观经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2000:474.

[11]赵哲,诸霄.系统性金融风险的生成机理及其监管[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2013(4):20-23,38.

The Evolution and Debate of Supply and Demand Management in Western Economic History ——A Discussion on the Macro-control Policy in China’s Economic Reform

Tong Zijuan

(School of Economics and Management,Hebei University of Technology,Tianjin, 300401, China)

Reform has become a “New Normal” in the economic development of our country, which focuses on the adjustment of supply and demand. This paper combed the inherent logic of the evolution of western economic history, analyzed the corresponding countermeasures of supply and demand management standing on specific position solving economic problems after identifying and comparing the supply or demand management in these theories, in order to provide theoretical guidance and experience for the use of two kinds of management methods. In China’s economic reforms, supply management of long-term effects should be given priority to, while demand management solving short-term problems with complementary, and should collocate with these two kinds of means to develop the economy.

supply management; demand management; economic crisis; economic reform

2095-0365(2016)03-0007-06

2015-03-25

佟紫娟(1989-),女,河北工业大学管理学硕士研究生,研究方向:技术经济及管理。

F019.6

ADOI:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2016.03.02

本文信息:佟紫娟.西方经济史中供给与需求管理的嬗变及争论[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2016,10(2):7-11,18.