精准脱贫视阈下社会组织参与农村扶贫的出路

黄 燕 霞

(福建师范大学 公共管理学院,福建 福州 350007)

精准脱贫视阈下社会组织参与农村扶贫的出路

黄 燕 霞

(福建师范大学 公共管理学院,福建 福州350007)

精准脱贫的大背景下,社会组织在农村扶贫领域释放出巨大的潜力。但目前中国的社会组织参与农村扶贫还存在制度和法规薄弱、自身建设不足等困境。还需进一步完善相关制度和法规、加强自身建设、增进与其他社会主体的交流合作,才能更好地为我国的精准扶贫工作贡献力量。

精准扶贫;社会组织;农村扶贫

一、我国农村贫困现状及传统的政府单向度扶贫体制的弊端

(一)农村贫困现状

随着经济社会的发展,贫困变成相对、动态的概念。《2011—2020中国农村扶贫开发纲要》(以下简称新《纲要》)提出“到2020年稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿,保障其义务教育、基本医疗和住房”的目标要求,我国制定了现行农村贫困标准,即“2014年价格水平每人每年2 800元”(2010年的扶贫标准为2 300元)。[1]扶贫标准的大幅提高,将更多低收入人口纳入扶贫范围,是我国扶贫力度加大的表现。按照现行的标准,改革开放至今,伴随着经济的快速增长以及国家有组织的扶贫工作,我国农村贫困人口减少了7亿。据数据统计,2010年以来,我国农村贫困人口下降速度显著加快。2010年,农村贫困发生率为17.2%,贫困人口规模为1.66亿。2011年到2014年,农村贫困人口共减少9550万人,年均减贫人口规模2388万人;贫困发生率下降10.0%,贫困人口年均减少19.3%。[2]

21世纪以来,我国的农村贫困性质发生了重大的转变:一方面,农村贫困人口大幅度减少、贫困发生率逐步下降;贫困地区人民生活水平显著提高;贫困地区基础设施和生产条件明显改善;贫困地区社会事业蓬勃发展;扶贫重点县的医疗卫生条件得到改善、服务能力加强。另一方面,农村贫困人口在地域分布上由集中趋向分散:集中在中西部地区和高寒山区,并逐步向少数民族聚居区集中。[3]我国农村贫困的致贫原因多样化、脱贫难度明显加大、相对贫困的矛盾日趋明显、已经初步脱贫的人口生活尚不稳定,存在返贫现象。随着贫困人口比例的下降,扶贫方式开始向微观层面转变。时至今日,依然处于贫困状态的贫困群体大多是特殊人群,如艾滋病患者、残障群体、妇女群体等,都是缺乏正常劳动力的家庭,需要大量社会专业人才进行资金和心理扶贫,政府无法满足这方面的需求,便出现了“公共悖论”。新《纲要》要求继续坚持开发式扶贫方针,因此,现阶段我国仍然采取了自改革开放以来扶贫成效显著、针对性强的专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫模式。[4]社会组织是社会扶贫力量的重要组成部分,有利于满足新阶段农村扶贫主体多元化的需求。党的十七大报告将社会组织的建设与发展置于重要地位。根据清华大学非政府组织研究中心的数据,我国有近21%的社会组织活动涉及农村扶贫开发领域。因此,直面社会组织参与农村扶贫的困境及探索其出路具有重要的意义。

(二)传统政府单向度扶贫体制的弊端

在扶贫工作中,虽然政府掌握重要资源的使用和管理,但由于缺乏灵活性,存在边际效益递减的现实。政府主导的“自上而下”的组织型、管制型扶贫机制尚待进一步完善。

1. 缺乏沟通和互动,扶贫需求应对力不足

随着农村贫困的改善,当前农村扶贫由传统的生存贫困转向发展贫困,贫困目标群体需求多元化,如农业生产技术、土地资源、致富信息、技能培训等。政府提供的公共物品和服务具有普遍性。自上而下的权力结构下“高高在上”的政府无法直接深入贫困社区了解贫困户的实际需求,缺少与贫困人群面对面的交流沟通。因此,当农村日益多样化的贫困需求时,政府显得有些力不从心。

2.操作层面人力不足,扶贫瞄准不够精确

政府部门人力不足,无法深入贫困社区针对特别贫困人群进行扶贫。扶贫对象瞄准精确度不足,扶贫资源没有投向最需要的人群,如艾滋病患者、农民工群体、残障群体、妇女群体、流动人口等也是现今亟需帮扶的贫困群体。现今导致农村贫困的深层次原因是农村的权利贫困,而要解决这个问题,单靠政府的力量是远远不够的。

3. 注重绩效,扶贫活力不足

压力型体制下,一级政治组织为了高速度、超水平地完成上级下达的各项扶贫指标、任务,用有限的财力在短期内办更多更好的事情,在全省乃至全国取得好名次,造成短期目标战胜长期目标,农村减贫在短期内有了“很好看”的成果,但返贫现象频发,没有从本质上解决贫困问题,量化的指标和任务使政府在农村扶贫领域失去活力。

二、社会组织参与农村扶贫的优势及困境

(一)社会组织参与农村扶贫的优势

扶贫提供的是公共产品,由于公共产品的“非排他性”与“非竞争性”等特征,市场对公共产品的配置容易出现效率低下的问题,政府提供公共产品本身存在缺陷,而社会组织可充分调动社会力量、保障民众尤其是贫困者享有基本公共服务的机会均等和权利平等,切实保证人民群众共享发展成果,弥补政府失灵、市场失灵,进一步提高脱贫的稳定性。

1.人员优势,扶贫瞄准更精确

与政府“自上而下”的扶贫模式相反,社会组织采取的是“自下而上”的点对点的扶贫方式。社会组织成员的来源广泛,很多成员来自基层,“志愿精神”使其更具有工作热情和责任心,贴近民众的天然优势能够弥补政府农村扶贫领域人力资源不足,提高了农村扶贫对象的瞄准率,使更多贫困群体得到有效的帮扶。社会组织的农村扶贫项目具有针对性,以中国扶贫基金会为例,其为不同贫困对象制定了相应的扶贫项目,如针对母婴的“母婴平安120行动”项目。截止目前,母婴平安项目累计投入资金1.3亿元,项目覆盖11省/直辖市/自治区的21个县/市/区,项目受益人达39.1万人次。[5]

2.专业性强,社区层面操作经验丰富

社会组织参与农村扶贫更倾向于微观。社会组织成员来自各行各业,能够快速地融入贫困社区与村民直接接触,通过近距离的走访调查提取农村扶贫的知识经验,以提高贫困农民自身造血功能为重点,唤醒贫困村民的权利意识和公共意识,鼓励并发动贫困村民积极参与到扶贫工作中去。如:中国扶贫基金会致力于社区发展项目,帮助贫困农户发展生产,增加收入,并提供技术、技能培训,提高其素质能力,促进当地经济发展,实现脱贫致富和持续发展。社会组织通过与政府、国际组织的合作,可以缓解政府操作层面人力不足,扶贫需求缺失的困境,共同推进农村减贫工作的进行。

3. 吸收社会闲置资金,促进资源再分配

社会组织不以盈利为目的,具有公益性,通过募捐和服务收费等形式吸收来自社会各个方面的闲置资金,优化资源的二次分配。社会组织吸收社会资金的方式更加新颖,多样化。仍以中国扶贫基金会为例,其发起的“爱心包裹项目”致力于改善贫困地区农村小学生综合发展和生活条件。社会各界爱心人士可以通过身边的邮政网点、银行汇款、淘宝网、腾讯月捐、短信捐赠、支付宝等多达12种捐赠途径来实现一对一的捐助模式。在快速吸收社会闲置资金,提高扶贫资金的利用率方面社会组织具有优势。据中国扶贫基金会的官方统计,该基金会近几年的捐赠收入总体呈递增趋势(见图1)。社会组织参与农村扶贫提高了群众对“贫困户—社会组织—政府”的参与合作模式的认可,提高了群众对公共服务的满意度。

图1 中国扶贫基金会的捐赠收入情况

(二)社会组织参与农村扶贫的困境

社会组织参与农村扶贫的制约因素,很多都是社会组织参与社会治理中普遍存在的,但其中也有关于农村扶贫的特殊情况。近年来,虽然社会组织参与农村扶贫的政策空间逐渐扩大,但清晰的机制和宽松的政策环境的缺失、内部管理缺陷、社会公信力不足等因素仍制约着其发展。

1.政策法规和管理体制的制约

首先,法律、政策和管理体制的缺失。从法律法规的角度,目前,我国出台了《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等,社会组织立法层次较低,从立法层面上影响了我国社会组织发展。从管理体制的角度,尚缺具有针对性的监督机制,民政部门和业务主管部门的“双重管理”模式下抑制了公益事业爱好者的创业热情,制约了我国社会组织的发展。此外,我国社会组织的党建工作仍处于初级阶段,存在社会组织中党组织覆盖率较低、党建工作方式不到位、党建工作管理机构分散问题[6],据民政部门数据统计,2011—2014年间,我国社会组织违法违规的情况不容乐观[7](见表1)。可见高准入门槛下,是政府相关部门对社会组织监督管理的缺失。

表1 我国社会组织的状况

数据来源:国家民政部网站http://www.mca.gov.cn/

其次,政府与社会组织缺乏有效沟通,合作基础薄弱。由于长期以来“官本位”传统观念、信息独享观念的影响,掌握着全社会80%信息的政府并没有让农村扶贫的相关信息充分流动起来,这进一步增加了农村扶贫工作的交易成本。随着2012年中央财政首次安排2亿元专项资金支持社会组织参与社会服务,政府购买社会组织的公共服务虽有所进展,但存在地区差距,且涉及农村扶贫方面较少,资金支持体系不完善。只有在信息共享的基础上,政府与社会组织在农村扶贫工作上才有相对平等的话语权。

2.内部管理缺陷及资金不足

我国社会组织的自身能力和制度建设不足,对政府资源依赖性强,大多还是属于官方或半官方性质,缺乏独立性。萨拉蒙等人在对39个国家的研究中发现,社会组织收入中政府资助与慈善捐赠的比例是2∶1,政府支持平均占社会组织收入的40%~50%。[8]我国社会组织的成立时间短,农村扶贫方面经验不足管理制度不尽规范,具有随意性,导致组织成员行为存在较大的主观性,逐渐丧失责任感。社会组织虽不以盈利为目的,但是社会组织参与的农村扶贫任务繁重,组织成员毕竟是血肉之躯,由于“经济人”的本质容易滋生腐败。

社会组织参与农村扶贫的资金总量不足、结构单一并且融资渠道狭窄。从小额信贷资金供给和需求及成本层面分析,社会组织提供的小额信贷扶贫资金难以满足贫困需求且管理成本随着信贷总量的扩大而不断增大。[9]从资金来源渠道来看,社会组织不以盈利为目的,由于缺少政府资金的支持,且资金主要来源于国外合作伙伴的贷款,但国际扶贫NGO近年来有战略转移的趋势,因此,当社会组织前期将资金主要投向农村扶贫开发过程中的生态环境保护、农村教育事业、贫困户家庭等之后,后续资金更加匮乏。

3.社会公信力缺失,贫困群众参与性不足

由于我国长期以来处于“强政府,弱社会”的格局,并且我国本土生长的社会组织参与农村扶贫还处于初级阶段,尚未形成完整的制度体系。一方面,社会组织自身在公信力建设以及政府宣传不足,导致公众很难相信参与农村扶贫的社会组织的能力。加之运作的不透明,导致社会组织不同程度的陷入公信力危机的漩涡。因此,在我国,公众更愿意相信“全能的政府”,对于社会组织参与农村扶贫没有深层次的认识与支持。另一方面,农村贫困群众思想保守、公共意识及权利意识缺失、话语权匮乏,温饱不愁后便安于现状,对社会组织扶贫的参与不积极或只停留在形式参与层面,往往是“驻村工作队、帮扶干部在后面推着干,贫困群众在旁边站着看”。

三、突破社会组织参与农村扶贫困境的出路

(一) 完善政策法规和管理体制

1. 完善相关的法律法规及配套的制度建设

在法律方面,进一步提高社会组织扶贫的立法层次。在既有的法律基础上,根据我国的实际情况作出相应的调整。制定专门的法律规范社会组织的地位,为其参与农村扶贫及其他社会公共事务赋予权利及良好的法律环境。在制度建设方面,完善扶贫资源整合机制,逐步取消对社会组织的双重管理体制,实行登记管理制度,加强社会组织的党建工作。积极开展社会组织评估,探索制定社会组织评估等级动态管理机制,不断提高社会组织的管理和服务水平。政府的相关部门要继续做好农村最低生活保障制度和扶贫开发政策有效衔接工作,发挥好农村低保制度对农村扶贫开发的有效补充作用,实现对绝对贫困人口脱贫和温饱的全覆盖,减轻扶贫开发的工作负担。适当放弃对社会组织参与农村扶贫具有限制性的政策,出台并实施优惠政策,以减免税的方式或配套资金等政策倾斜的形式,鼓励和引导社会组织为农村扶贫自筹资金、在农村扶贫领域提供服务。调整扶贫政策,使贫困群众真正得到实惠,让积极参与者先得,提高贫困群众的参与性,与社会组织携手推进农村扶贫工作。

2. 建立和完善信息共享机制,加强政府部门与社会组织的合作

为了提高政府与社会组织合作的可能性,应进一步推动政府信息公开。政府要尽快更新思想观念,认可和支持社会组织在社会公共事务管理中的作用,尤其是在农村扶贫领域方面要用行政权引导和规制社会组织。不论是基于理论还是实际要求,政府部门在农村扶贫领域对社会组织存在一定程度的需求,二者间的相互依存、彼此增权关系对于公共福利具有重要性。2005年,我国政府开始正式与社会组织间开展扶贫合作以来,在北京、上海、广州、深圳等地具有丰富的实践经验,应在此基础上,选定一些领域,进一步推动政府与社会组织的农村扶贫合作。政府还应不断拓宽购买社会组织公共服务的途径,逐步构建政府与社会组织之间的沟通协同机制和监督机制,建立健全政府与社会组织的可持续扶贫体制,防止政府与社会组织之间产生权力博弈。

(二)强化自身建设

1. 加强组织内部管理

一方面,社会组织要加强自身对我国农村扶贫的宗旨、目标的学习和准确定位。加强资金的“阳光化”运作和管理,完善信息公开制度,防止徇私腐败行为。另一方面,社会组织要加强自身公信力建设,提高自身对公信力危机事件的处理能力。健全“自我-专门机构-政府”三方联合评估体系,寻求政府部门的有效支持和社会的评估。要善于运用报纸、电视、网络等媒体手段来宣传组织的活动,使组织的良好形象能够深入人心。建立健全社会组织参与农村扶贫的问责机制,从而提升社会组织的道德建设和社会公信力。

2. 加强组织文化建设,建立健全激励机制

社会组织成员工作积极性不高的表层原因是工资水平低,其深层次原因却是组织激励机制的缺失。社会组织成员本着“志愿精神”加入组织,随着时间的推移,组织工作的复杂性增加,社会组织成员的公益信仰和理念逐渐被消磨,这时,非盈利的社会组织也会产生成员倦怠的情况。因此,根据马斯洛的需要层次理论,社会组织要根据组织自身的实际情况建立健全激励机制,为社会组织参与农村扶贫的可持续性提供保障。

3. 加强外部交流,多渠道吸引公益资源

要解决目前我国农村非政府组织发展面临的最大障碍——持续的资金保障的缺失问题,社会组织要加强自我宣传和营销,积极吸引社会各方面的资金。首先,社会组织要建立健全专门的资金筹集部门,完善资金筹集流程,不断培养和吸引资金筹集的专门人才。其次,我国的社会组织要不断的寻求国际组织的帮助与支持,学习引进国外社会组织筹资的先进经验并进行本土化实践。再次,要积极争取政府部门及各个基金会的援助资金。以中国扶贫基金会的NGO发展项目为例,2013年之前该基金会没有设立该项目,2013年、2014年和2015年该基金会资助NGO发展项目的累积金额分别为262 905.36万元、11 436 244.80 万元和47 012 407.28万元,呈递增趋势。[9]此外,只有创新才能一直立于不败之地。社会组织要不断地创新吸引外部资金的方式,为农村扶贫提供持续性的资金支持。

(三) 其他社会主体的参与

事实证明,农村扶贫是一项需要农民、企业、社会组织和政府参与的多元主体的社会活动。应构建社会学习网络与交流平台,加强不同社会主体间对农村扶贫的交流和分享。

1. 加强意识宣传,动员全民参与

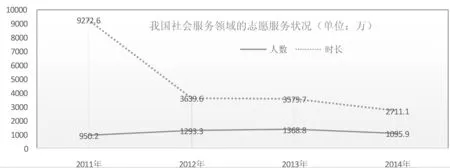

在思想上,要加强宣传和教育,培育公众责任意识、权利意识和志愿精神。2011—2014年,我国在社会服务领域提供志愿服务的人数呈现先上升后下降的趋势,每年的志愿服务时长呈递减的趋势,这一定程度上反应出当前我国的“志愿精神”仍处于缺失的状态(见图2)。阿玛蒂亚·森认为,“贫困是指对人类基本能力和权利的剥夺,而不仅仅是收入缺乏。”在他看来,“贫困的真正含义是指贫困人口创造收入的能力和机会的贫困”。[10]为提高社会组织参与农村扶贫的效率,一方面,政府应进一步宣传共享发展理念,提高公众的自治合作意识,积极倡导并推动弱势群体的权利意识和参与意识,唤醒其对自身权利的重视和捍卫;另一方面,应创新公众通过社会组织参与农村扶贫活动的方式,强化公众对社会组织参与农村扶贫的监督和评估作用。

图2 我国社会服务领域的志愿服务状况

2. 寻求企业的协助作用

企业作为市场体系的主体,在社会组织参与农村扶贫时,应从以下几方面展开协助:首先,企业积极培育自身的社会责任意识,使其能够持续地为社会组织提供农村扶贫所需的人力、物力和财力。企业要做好企业文化的建设,培育员工的公益心。在农村市场中,贫困农民受教育程度低,掌握的信息不完全,在市场交易中处于劣势,企业应发挥其社会责任意识,努力使农村的市场交易实现公平。其次,企业成立基金会,通过提供资金,借助社会组织的专业力量及深入贫困村发展设立经济项目带动贫困村经济发展等形式参与农村扶贫。

[1]新华网.国家统计局:改革开放以来我国农村贫困人口减少7亿[EB/OL].(2015-10-16).[2015-12-12].http://news.xinhuanet.com/politics/2015-10/16/c_1116848645.htm.

[2]新华网.国家统计局:改革开放以来我国农村贫困人口减少7亿[EB/OL].(2015-10-16).[2015-12-12].http://news.xinhuanet.com/politics/2015-10/16/c_1116848645.htm.

[3]曾志红,曾福生. 我国农村贫困现状及致贫因素分析[J]. 安徽农业科学,2013(13):6012-6014.

[4]陈赤平,张曦. 我国农村扶贫现状及扶贫模式分析[J]. 吉林广播电视大学学报,2013(4):141-142.

[5]中国扶贫基金会官网:母婴平安项目成功报[EB/OL].2016-04-12[2016-4-22].http://www.cfpa.org.cn/project.cn?projectId=adbc6ee91cff44cc88973c12c3843f7e&p=ff7dfa5dca964a20b66b145f6e97817c.

[6]李新慧,李冰.推进中国特色社会组织发展的政治路径[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2013(3):71-74.

[7]中华人民共和国民政部网官网.社会服务发展统计公报[EB/OL].2015-06-10[2016-4-22].http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/.

[8][美]莱斯特·M·萨拉蒙.全球公民社会—非营利部门视界[M].贾西津,译.北京:社会科学文献出版社,2007.

[9]王志学. NGO参与农村扶贫的困境分析及对策研究[D]. 内蒙古:内蒙古农业大学,2014.

[10](印)阿玛蒂亚·森(Amartya Sen).贫穷与饥荒:论权利与剥夺[M].北京:商务印书馆,2001.

The Outlet of the Rural Poverty Alleviation Joined by Social Organizations Under the Perspective of Precise Poverty Alleviation

Huang Yanxia

(School of public Administration, Fujian Normal University, Fuzhou, 350007, China)

Under the background of accurate poverty alleviation, social organizations release huge potential in this field. However, at present, social organizations still face difficulties such as weak systems and regulations and the lack of self-construction. It is needed to improve the relevant systems and regulations, strengthen self-construction, and enhance exchanges as well as cooperations with other social subjects, so as to make more contribution to our country's precisi poverty alleviation.

precise poverty alleviation; social organizations; rural poverty alleviation

2095-0365(2016)03-0050-06

2015-03-25

黄燕霞(1990-),女,硕士研究生,研究方向:公共管理理论与实践研究。

D63

ADOI:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2016.03.10

本文信息:黄燕霞.精准脱贫视阈下社会组织参与农村扶贫的出路[J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2016,10(3):50-54,87.