长三角城市群协同发展研究

薛艳杰 王 振

长三角城市群协同发展研究

薛艳杰 王 振

以城市群引领国家发展是世界经济地理格局演进的重要趋势,也是我国区域发展战略的主要方向。城市群协同发展是构建各城市有序分工、提升区域竞争力的共生发展模式。促进长三角城市群协同发展已经成为整个长三角地区适应经济新常态、推动深度城市化、建设现代化城市、打造世界最大城市群的重要战略选择。为此必须顺应城市群发展规律,破除当前在体制、功能、交通和环境等方面存在的主要瓶颈和短板问题,创新城市群协同发展机制,科学编制城市群中长期发展规划,有力促进城市群职能体系重构,着力推进城市群综合立体交通网络体系和一体化管理体系建设,加快构建城市群生态环境的协同保护治理机制。

城市群;协同发展;长三角

城市群是以一个或几个大城市为核心,以主要交通轴线为依托,由十几个甚至几十个不同规模等级城市构成的城市集合体,这些城市有着相同或相近的地域文化历史渊源,有着长期形成的产业功能分工与合作,更有人流、资金流、信息流等重要要素的互联互通。从国际视野看,城市群是城市化发展到较高阶段形成的新经济地理单元,每个城市都是相对独立的子系统,但相互间又建立了紧密的发展关联及交互影响,构成具有共生关系的城市群落,成为世界经济格局中的重要功能区。长三角城市群的综合发展指数居我国各大城市群之首*刘士林、刘新静:《中国城市群发展报告2014》,东方出版中心2014年版,第20—36页。,被列为世界六大城市群之一。随着中国经济即将成长为世界第一大经济体,长三角城市群有可能到2030年左右发展成为世界上最大经济规模的城市群。但与美国东北部大西洋沿岸城市群、日本太平洋沿岸城市群等其他成熟的世界级城市群相比,长三角城市群在城际综合交通体系、要素市场互流互通、世界级产业集群、生态环境综合治理、区域城乡共同富裕等方面,仍存在较大差距。在中国经济步入新常态,以及国家实施“一带一路”和长江经济带战略等新形势下,长三角城市群肩负着更加重要的发展使命,更需要确立和深化协同发展战略,在进一步提升核心城市全球竞争力和对外辐射力的同时,还要进一步深化城市间的区域合作和共建共享,促进各个城市转型升级,加快向世界最大规模和最具影响力的城市群迈进。

一、 城市群协同发展的理论综述

城市群协同发展是近年我国提出的新概念,相关理论综述如下:

(一) 区域协同发展理论

区域协同发展的理论基础可溯源至协同论。20世纪70年代,德国物理学家哈肯提出协同论,后被广泛应用于多个领域。其核心思想是系统自组织原理,即任何复杂的自然或社会系统,当在外来能量的作用下达到某种临界值时,子系统间就会产生协同作用,从无序变为有序,形成新的稳定结构。在区域系统演进中,当一个区域的人口集聚、产业发展、资源和环境承载力达到某个临界点时,原有的发展平衡就会被打破,需要与其他区域协同建立新的平衡来实现再发展。在空间经济学领域,保罗·R.克鲁格曼等提出,单中心经济体只有在人口少于某个临界值时才能达到均衡,当人口增长超过临界点,新的城市就会出现,当人口继续增长超过下一个临界值,会出现更多的新城市;提出美国城市体系的演化是复杂体系自组织的经典案例,随着人口增长,美国城市层级体系自发形成*藤田昌久、保罗·R.克鲁格曼、安东尼·J.维纳布尔斯:《空间经济学——城市、区域与国际贸易》,梁琦主译,中国人民大学出版社2012年版,第134—164页。。朱俊成基于共生理论探讨了区域多中心协同发展的机理和模式,提出多中心协同共生符合城市国际化和城市体系再造的发展趋势*朱俊成:《基于共生理论的区域多中心协同发展研究》,《经济地理》2010年第8期。。

长期以来,主导我国区域发展的是一体化理论与实践。而2014年京津冀协同发展战略的正式提出,某种程度是对区域发展一体化思路的修正。王振认为,区域一体化发展与区域协同发展有着本质区别,前者,资源高度集中在经济发达的大城市,为加快提升其他不发达城市和乡村的发展水平,必须构建以强带弱、以城带乡的一体化体制机制和特殊倾斜政策,逐步缩小地区差距和城乡差距;后者,在一个区域大板块中,各个城市都有各自的发展特色和优势,通过功能的合理分工和合作共赢的协同机制,调动各个地区积极性,在多个增长极和创新源的带动下,逐步缩小地区差距,实现区域共同繁荣*王振:《2015长三角地区经济发展报告》,上海社会科学院出版社2015年版,第1页。。从内涵来看,一体化的核心是趋同及融合,而协同发展更强调目标的一致性,在平等、合作、共享等基础上,求同存异,整体共赢。由于区域差异和区域竞争客观存在,协同发展可以更有效地整合资源、汇聚合力,从而成为区域发展的主导方向。

(二) 城市群协同发展理论

发达国家的城市群是伴随城市化和经济发展阶段的演变自然演进的,没有严格对应的城市群协同发展概念或理论,但城市群发展的相关理论也包含协同发展内涵。戈特曼把城市群的演化进程划分为城市孤立分散发展、城市弱联系、城市群雏形、城市群成熟四个阶段,其中成熟城市群的重要标志之一,就是城市间形成比较明确的分工和紧密的经济社会联系,共同构成一个有机整体,具有显著的整体优势。成熟城市群的实质,就是城市间形成良好的协同发展关系。从国内研究来看,邹军等认为协同是城市群发展的必然趋势,当城市群进入到成熟阶段,共同的发展诉求、目标、价值导向开始逐步形成,行政边界限制下的城市个体利益价值导向被城市群区域价值所取代,引导城市群进入“协同阶段”;提出长三角城市群城市间的空间联系从协调发展向协同发展迈进,城市群的价值导向从城市个体价值向区域整体价值转变*邹军、姚秀利、侯冰婕:《“双新”背景下我国城市群空间协同发展研究——以长三角城市群为例》,《城市规划》2015年第4期。。柴攀峰等从协同学的视角,把城市群看作由节点、链接和流动构成的高度复杂的开放系统,认为协同交互作用使城市群系统形成自组织结构,由无序到有序、低级有序向高级有序演化;提出长三角城市群由单中心向多中心转变是必然趋势,应通过组团式协同助推整个城市群系统向更为有序的宏观自组织结构演化*柴攀峰、黄中伟:《基于协同发展的长三角城市群空间格局研究》,《经济地理》2014年第6期。。

综上分析,城市群协同发展就是构建城市间的共生发展模式,在一定区域内,不同规模等级、不同功能性质的城市有机共生,既保持单体城市的多样性和独立性,又构成竞合并存、互惠发展的有机整体,形成稳定有序的发展体系。城市群的形成和完善过程,也是区域各城市从孤立无序到关联有序发展的过程,协同发展是城市群发展的高级阶段。城市群协同发展包括两个维度的含义,一是城市群内部不同城市之间的协同发展,二是不同城市群之间的协同发展,本文主要探讨城市群内部的协同发展问题。

二、 长三角城市群协同发展的背景分析

近年来,长三角城市群面临的内外部环境条件处于多重发展变革之中,构成了城市群深化协同发展的推拉合力。

(一) 我国区域发展战略格局转变,长三角城市群的战略地位升级

随着发展阶段和发展环境转变,我国区域发展战略呈现出大流域性、大板块性特征。“一带一路”、京津冀、长江经济带三大区域发展战略充分体现了这些新的特征性趋势。长三角地处“一带一路”和长江经济带交汇区域,战略地位进一步升级。尤其是在长江经济带中,长三角三省一市的经济总量占到50%以上,发展水平明显领先,具有举足轻重的支撑和引领作用。而以城市群引领区域发展是世界经济格局演进的重要趋势,也是我国区域发展战略的重要方向。2013年12月,中央城镇化工作会议强调城市群要成为带动区域发展的增长极;2014年3月,《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出,要以城市群为主体形态,推动大中小城市和小城镇协调发展;2014年9月,国务院《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》提出,将城市群作为带动区域发展的重要引擎;2015年11月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出,要发挥城市群辐射带动作用;2015年12月,中央城市工作会议提出要以城市群为主体形态,科学规划城市空间布局,实现紧凑集约、高效绿色发展。长三角城市群是国家重大战略中明确要优化提升的东部三大城市群之一,要重点培育的三大世界级城市群之一。深化协同发展,是长三角城市群竞争力和影响力提升的关键。

(二) 内外部发展环境转变,长三角城市群亟待转变发展机制

从国际环境来看,世界经济仍处于深度调整之中,增长乏力,不确定和不稳定影响因素增多,需求不振,国际贸易壁垒升级,外向型经济发展压力加剧。从国内来看,我国经济步入新常态阶段,增速减缓、结构转换、动力转变,区域发展面临新的挑战和要求。长三角地区是我国综合发展实力最强的经济核心区,在我国经济发展全局中承担着率先适应新常态、引领新常态的战略重任。近年长三角地区经济增速持续走低,人口、资源、环境压力日渐升级,商务成本不断攀升。面对新机遇、新挑战和新要求,长三角地区亟待深入贯彻中央城市工作会议精神,以城市群为主体形态,科学规划城市空间布局,实现紧凑集约、高效绿色发展;各城市要结合资源禀赋和区位优势,明确主导产业和特色产业,强化大中小城市和小城镇产业协作协同,逐步形成横向错位发展、纵向分工协作的发展格局。可喜的是,企业层面自发的跨区域合作、布局重构或价值链重组日渐增多,城市群发展的动力机制开始从行政力量主导向市场机制主导转变,城市间协同发展的内生需求明显增强。

(三) 交通和科技信息技术快速发展,为长三角城市群协同发展提供有力支撑

交通和科技信息的快速发展,不仅缩短了区域间的物理空间距离,也改变了传统的生产和生活方式,推动区域协同发展走向深化。近年来,随着跨江跨海重要交通节点的打通、高速公路网的建成、高速铁路的密集通车,跨省地铁的建设运行,以及不停车收费、通关一体化等的深化发展,长三角地区形成了快捷、多元、网络化的交通体系,城市间的时空距离明显缩短,要素流动大大加快,核心城市辐射半径不断延长,城市间的内在联系和关联影响显著增强,促进了长三角城市群的外延扩张与内涵拓展。而新一代信息技术及其应用的快速发展,使传统的生产方式和消费方式发生变革,推动区域产业布局重构和功能分工重组,改变着城市群空间格局,为深化城市群协同发展带来新的方向和支撑。

(四) 世界经济地理格局重塑,城市群发展呈现新的演变趋势

2009年世界银行发布《重塑世界经济地理》报告,首次提出用密度(Density)、距离(Distance)和分割(Division),重新构建城市化、区域发展和区域一体化的政策分析框架。其中,密度主要指单位面积的经济总量,距离是区域间要素跨越空间流动的难易程度,不仅指物理空间距离,更重要的是经济距离;分割是国家或地区间阻碍商品、资本、人员、知识等流动的有形和无形的障碍。提高密度、缩短距离、减少分割,是重塑世界经济地理,实现包容性和可持续发展的重要方向*世界银行:《2009年世界发展报告:重塑世界经济地理》,胡光宇译,清华大学出版社2009年版。。陈肖飞等用3D理论框架对长三角城市群的发展状态和空间格局进行分析,提出当前长三角城市群的经济密度和经济距离已达到较高水平,但经济整合特别是内部整合还比较薄弱*陈肖飞、张落成、姚士谋:《基于新经济地理学的长三角城市群空间格局及发展因素》,《地理科学进展》2015年第2期。。深化区域协同发展,是长三角城市群未来一个时期的主要任务,也是顺应世界经济地理格局演进趋势,提高密度、缩短距离、减少分割,实现区域升级和可持续发展的重要路径。

(五) 我国城市群独特的发展机理和特征,对协同发展提出新要求

从形成机理来看,发达国家的城市群一般是随着工业化、城市化的发展而渐进形成的,城市间的内生发展需求和市场机制起着主导作用,在此基础上,政府通过大都市区规划等发挥引导助推作用。我国工业化、城市化起步较晚,城市群尚处于城市弱联系或城市群雏形发展阶段,政府的规划、政策、推动力等对城市群发展具有重要影响。从城市建制标准来看,国外一般切块设市,城市内涵和边界比较明晰,层级体系比较简单。我国整建制设市,一个城市包括城市行政区和城区两个维度的内涵,其规模、结构、水平等存在较大差异;在行政区划上分为直辖市、地级市、县级市和建制镇四级;行政等级细分为直辖市、副省级市、一般省会城市、一般地级市、县级市、县城和一般建制镇七级*魏后凯:《中国城市行政等级与规模增长》,《城市与环境研究》2014年第1期。,以及不在上述层级之中,但实际作为单体城市存在的新城、镇级市等,城市的内涵和层级体系比较复杂。而不同行政级别的城镇,其发展定位、立法和管理权限、资源配置标准、政策支持力度等都存在较大差异。如何处理行政体系和实际规模、功能体系不一致的问题,也将对城市群发展产生较大影响。从城市群规模来看,其他世界级城市群只是千万人口级别,而我国城市群规模庞大。就长三角城市群来看,仅核心区16个城市,2014年末常住人口已经达到11017.9万人,是其他国家和地区无法比拟的巨型城市群。过亿数量级人口所产生的生产和消费活动,对城市群协同发展中的软硬环境建设提出不同要求。

三、 长三角城市群协同发展需要突破的主要问题

当前长三角城市群协同发展尚未达到成熟阶段,城市间尚未形成合理有效的分工体系,仍存在阻碍协同发展的体制机制问题,主要体现在:

(一) 各自为政的行政隔阂仍然比较明显

长三角城市群城市间的合作,以政府推动为主,主要推进机制是长三角城市经济协调会,目前已涵盖沪苏浙皖三省一市的30个城市,对促进区域共同发展发挥了积极作用。但是,在区域合作最关键的产业分工、资源共享、生态统筹、利益均衡等方面,其局限性仍比较明显,尚未形成可以有效消除行政隔阂的行政性统筹机制。城市群的建设需要发挥中央、省和城市三级政府的积极性*宁越敏:《中国需要怎样的城市群?》,《新民周刊》2016年第2期。,目前长三角城市群尚缺少超越省级行政区,将城市群作为一个整体进行顶层设计、全盘统筹的权威机构和推动机制。由此也造成长三角区域合作仍以局部问题或专题合作为主,基于区域整体利益的全盘统筹和协同推动仍然不足。同时,遇到涉及区域利益冲突的关键问题,仍难跳出地方保护困局,导致在区域规划、产业、交通、生态等多个领域均有一些合作议题仍停留在协商、倡议或浅表实施层面,实质性进展比较缓慢。今天京津冀地区的协同发展得到了重大突破,关键一点就是国家层面建立了高规格的领导小组,并搭建了相应的协调机制。

(二) 城市功能分工不清晰且同质竞争仍较普遍

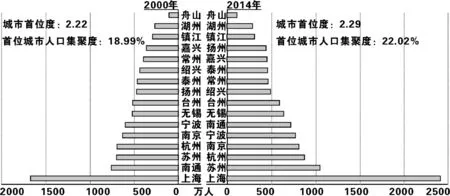

长三角城市群的单中心特征仍比较明显,核心城市功能高度集中,城市间尚未形成有序的分工体系。虽然近年上海周边一些城市发展速度较快,甚至部分城市的人均GDP、环境品质等更胜一筹,但是,从城市规模、经济社会文化综合发展能级、国际国内影响力等来看,与上海仍存在较大差距。以长三角城市群核心区16个城市为例,至2014年底城市首位度为2.22,超过国际上的一般均衡值,首位城市人口占16城市总人口的22.02%,人口仍高度集中于首位城市,且城市首位度及首位城市人口集聚度相对于2000年均有所上升,人口仍呈现向首位城市集中为主的流动特征。

图1 2010年和2014年长三角城市群16城市的常住人口比较数据来源:2000年数据来自图中各市第五次全国人口普查主要数据公报;2014年数据来自《上海统计年鉴2015》、《江苏统计年鉴2015》、《浙江统计年鉴2015》。

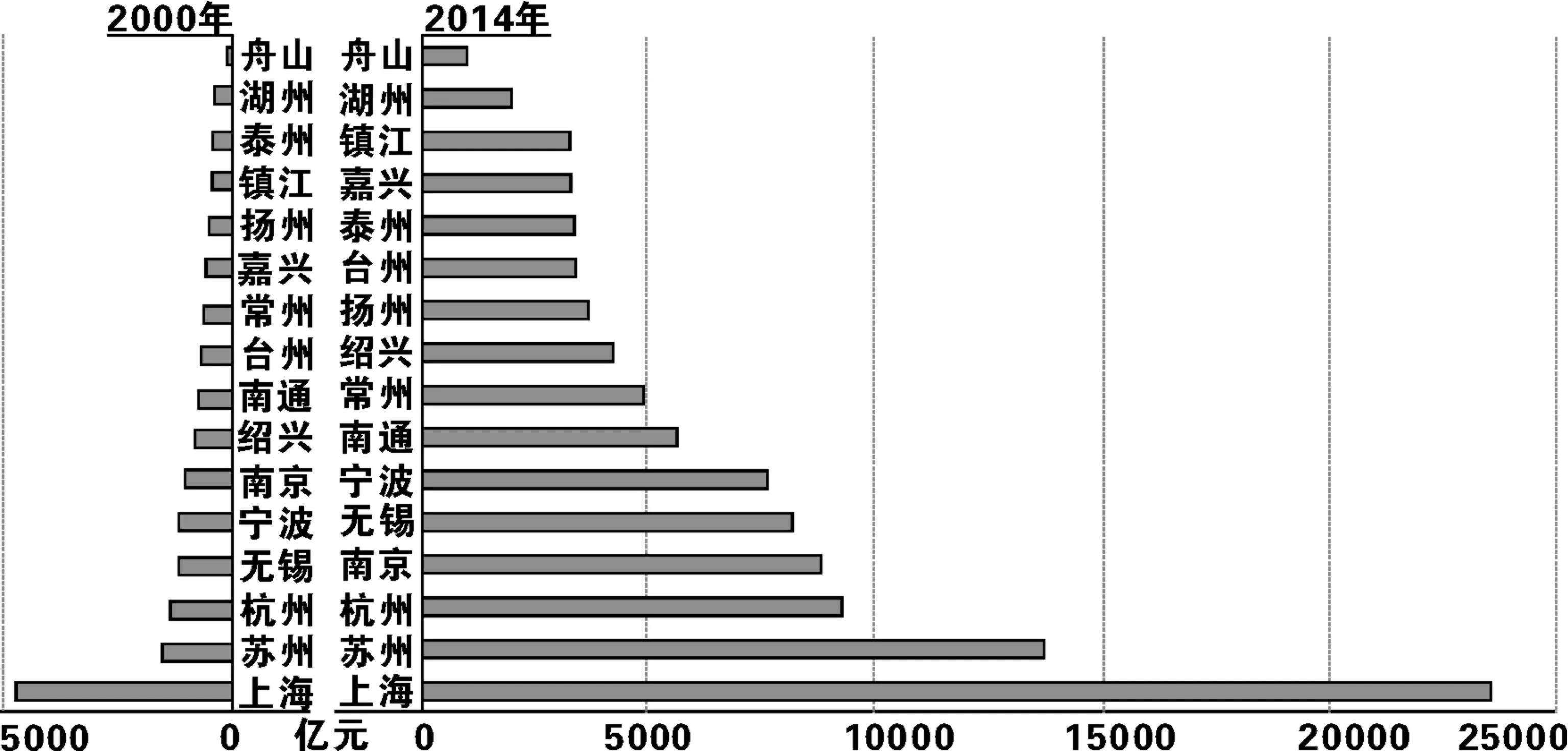

从经济发展情况来看,2000年时长三角城市群16城市的地区生产总值均在5000亿元以内,第二位城市和首位城市相差3000多亿元,第三位和第二位城市相差150多亿元,其他城市间差距大部分为几十亿元;但是至2014年,16城市中最高地区生产总值已经突破23000亿元,最低仅1000多亿元,第二位城市和首位城市相差9800多亿元,第三位和第二位城市相差4000亿元以上,其他城市间差距大部分在几百亿元以上,城市间经济规模呈现较明显的梯度差异,差距呈拉大趋势,地区发展不平衡、不协同的问题比较明显。

图2 2010年和2014年长三角城市群16城市的地区生产总值比较数据来源:《上海统计年鉴2015》、《江苏统计年鉴2001》、《江苏统计年鉴2015》、《浙江统计年鉴2001》、《浙江统计年鉴2015》。

从城市职能分工来看,其他五大世界城市群,各城市有较明晰的产业定位,形成错位发展格局。例如,美国东北部大西洋沿岸城市群,纽约是世界金融、贸易和文化中心,费城重化工业发达,是美国东海岸主要的炼油中心和钢铁、造船基地,巴尔的摩有色金属和冶炼工业、国防工业占有重要地位,波士顿是文化名城,集聚了哈佛大学、麻省理工学院等世界名校,高科技产业发展较好,华盛顿是美国的政治中心,也是世界银行、国际货币基金组织等全球性金融机构总部的集聚地。而长三角城市群主要城市产业发展均呈现大而全的综合性特征,现状产业同构特征较明显;发展导向趋同,规划定位都聚焦高端和热点,如都将国家提出的战略性新兴产业七大产业全部确定为发展重点,将金融、总部、会展等都作为现代服务业发展重点等;产业布局统筹不足,在沿江、沿海等地理区位和发展条件相近的地区,同类性质产业园区密集布局,造成无序竞争和重复建设。甚至城市建设领域也存在千城一面的趋同和模仿问题,城市发展定位、地方优势和特色不明显。

(三) 城际交通互联互通和一体化管理仍有较大差距

虽然长三角城市群的交通体系日渐发达,但相对于世界级成熟城市群的发展目标和协同发展需求,目前城际交通基础设施和交通组织管理仍有待完善。例如,城际高铁、高等级公路、地铁、公共交通等有效衔接的综合立体交通网络体系还未健全;空港、海港等尚未实现一体化布局、资源整合及分工发展。尤其是航运港口,世界级城市群普遍拥有由数个港口组成的港口群,但相互间形成各具特色、有序竞争、分工合作的发展格局。例如,日本太平洋沿岸城市群,沿东京湾分布着6个港口,其中千叶港主要是原料运输港,横滨港主要是对外贸易港,东京港主要集中于内贸,川崎港专门为企业输送原材料和制成品,各港口有合理的分工和特色。长三角城市群也拥有通江达海、联系内外的优越港口条件,沿海分布着上海港、宁波港、南通港、连云港等大型海港群,南京港、镇江港、苏州港等沿长江的港口群,但在江海联运、沿江港口、沿海港口之间,还存在重复建设、定位趋同、资源恶性竞争等不协同发展问题。陆路交通方面,相邻行政区间的断头路仍然较多,高速公路路桥费没有针对区域内车辆的减免政策,较高的通行成本也是区域内要素自由流动的阻碍因素;跨省区公共交通线路开设受地方政策限制,公交“一卡通”实质性进展缓慢,超越省级行政区的快速交通及公共交通体系还不能满足“同城化”生活圈的发展需要。

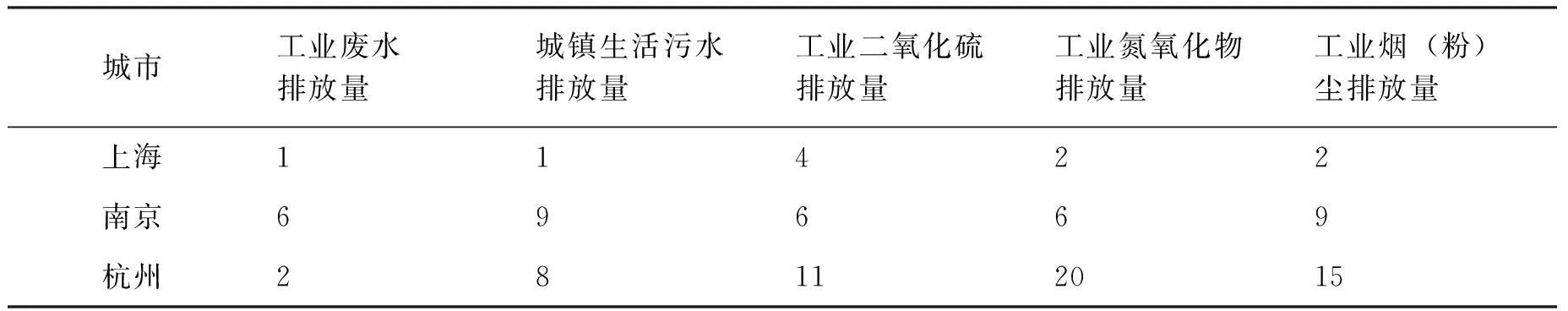

(四) 生态环境联防联治缺乏强有力的制度保障

整个区域性的雾霾污染推动了长三角生态环境协同治理的升级。但仅仅靠政府间的协议是不够的,更需要在制度层面形成更强的保障。目前长三角主要城市的环境污染形势不容乐观。根据我国主要城市主要污染物排放情况统计,长三角城市群核心城市的废水、废气排放量均比较高,处于我国大陆31个省会城市前列。根据华东师范大学2014年发布的《长江三角洲地区城市化过程及其生态环境状况》报告,按照生物丰度、植被覆盖、水网密度、土地退化、环境质量等要素构成的生态环境状况指数,5年间全区域指数为“优”的面积比例从20.85%增至25.76%,纵向上呈现改善趋势,但区域指数为优的比例也仅占约1/4,且上海、苏州、南京、无锡等已属于“过度发展型”,与世界其他发达城市相比,生态环境质量仍有待提高*黄辛:《华师大发布长三角城市化过程及生态环境状况报告》,科学网,http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2014/3/290480.shtm, 2014-03-23。。区域环境联控联防覆盖面还比较窄,推动力度不足,尚未走出一方治理一方污染,哪里出了问题治理哪里的困局。例如,近海海域污染问题日渐凸显,但尚未建立跨省区的协同保护治理机制;环太湖、淀山湖、沿长江等共有水域的跨界污染问题仍未得到有效根治,黄浦江上游死猪事件、太湖蓝藻爆发、长江水质恶化等,对沿线居民饮水和健康安全造成威胁;区域性原因造成的雾霾等大气污染问题仍较严峻,复合型、流域性的跨界污染仍是长三角生态环境中的突出问题。

表1 2014年长三角主要城市主要污染物排放量在我国31个省会城市中的排名

注:根据《中国统计年鉴2015》数据整理。

四、 若干对策建议

根据当前长三角城市群发展所处的新阶段、新形势,以及建设世界最大城市群的战略新高度,必须着力突破不利于各个城市协同发展的体制机制瓶颈障碍,重点在五个方面采取积极有力的改革创新举措:

(一) 全面深化长三角城市群协同发展机制改革创新

整合政府、市场、社会力量,构建多层次的城市群协同发展机制。一是设立更高层级的协同发展领导机构。如在国家层面设立长三角城市群协同发展领导小组,或在国家发改委层面成立长三角城市群建设委员会等超越行政区的权威机构,确保有足够的领导力和权威性,将长三角城市群作为一个整体,进行全局性的规划、指导、组织、协调、推动和管理,形成协同发展的领导保障机制,有效破除行政分割和碎片化发展问题。主要负责长三角城市群规划编制、区域性重要政策制定、重大问题决策、重要设施建设推动、城市群发展数据调查统计和权威发布、区域发展资金管理监督等,推动长三角城市群整体发展及可持续发展。二是建立市场和社会力量主导的协同发展机制。在经济领域,构建开放、统一的区域大市场环境,让市场机制在长三角城市群要素流动、资源配置、产业链和生态链重构中起主导作用。在社会发展领域,根据城市间人口流动和社会发展的实际需求,进行配套基础设施、公共服务和相关政策的有效对接,推动城市群同城化生活圈的实质性深化及城市功能的有序分工重组。支持区域性的非政府社团组织发展,使企业、非政府组织、居民等成为长三角城市群协同发展的行为主体及规则主导者。三是完善城市群协同发展的资金支持机制。设立长三角城市群协同发展资金,由成员城市共同出资,适当吸引社会资本注入,做大总量规模,优化资金投向,加强使用监管,重点用于长三角世界级城市群建设和区域协同发展中的重大问题。

(二) 科学编制长三角城市群协同发展中长期规划

要提高《长三角城市群协同发展规划》编制的战略性和科学性,完善顶层设计,为长三角城市群深化分工协作,培育整体竞争优势,建设世界领先的城市群提供科学引导和发展依据。其中亟待明确两大内容:一是长三角城市群的空间范围。虽然城市群的地域边界是动态概念,但一定时期内,范围会相对稳定,而不同地域尺度下,城市群的发展现状和发展要求存在较大差异。基于长三角城市群的发展现状和建设世界级城市群的战略目标,长三角城市群协同发展规划需要明确本轮发展中的城市群边界,为发展定位、空间重构和配套政策提供依据。建议分层、分阶段进行规划引导。以上海为中心,1—2小时经济圈为核心区,3小时经济圈为拓展区,3小时经济圈以外的沪苏浙皖三省一市全行政区范围为辐射影响区,分别确定近期、中期和远期规划目标及主要任务。二是科学确定城市体系。我国城市群规划一般以行政体系作为城市体系规划的依据,但长三角城市群除上海一级中心城市的地位毋庸置疑外,向下层级的城市体系比较复杂。例如,在行政地位上,南京、杭州和合肥分别是苏浙皖的省会城市,是各省的政治、经济和文化中心,但实际发展中的经济联系和区域地位却存在差异,例如安徽省马鞍山市等邻近南京的城市,与南京的经济联系度高于合肥,苏南、苏中的城市与上海的经济联系度多于南京;在行政层级上,南京、杭州为副省级市,宁波为计划单列市,合肥为一般省会城市;从实际规模能级来看,苏州市的常住人口、城镇人口、GDP规模等指标均仅次于上海,高于其他三大省会城市,人均GDP居各市之首;苏南、浙北部分城市的主要经济社会指标高于省会城市。因此,建议不单纯以行政级别,还要根据主要城市的实际规模能级、区域竞争力和区域影响力等评价指标,深入研究确定长三角城市群的城市体系,为城市群空间重构、功能重组提供依据与保障。

(三) 有力促进长三角城市群功能分工体系重构

目前长三角城市群“一城独大”的特征仍比较明显,为形成有序的城市分工体系,亟待进行核心城市功能疏解。上海宜进一步发挥龙头作用,主动做减法,带动长三角城市群功能优化重组。一是上海要充分把握新一轮城市总体规划编制的战略契机,紧紧围绕追求卓越的全球城市建设目标,进一步聚焦全球资源配置中心、流量经济枢纽、科技创新中心等关系全球竞争力和影响力的核心功能,主动跳出自家“一亩三分地”,在长三角大格局中,疏解非全球城市核心功能。在实施路径上,开放式编制新一轮城市总体规划,在规划纲要、规划文本等关键内容的前期研究和汇报评审中,邀请长三角主要城市的管理者、权威专家参与,加强功能定位、空间布局等的衔接。二是开展长三角城市功能协同发展的专题研究。由上海市牵头,组织三省一市权威专家,根据上海全球城市建设及长三角世界级城市群建设目标,深入研究长三角世界级城市群的城市职能分工体系。研究确定上海需要向外疏解的功能,以及通过协作共建更利于促进区域共同发展的功能。其他城市基于自身发展基础、资源禀赋优势和发展需求,研究确定可能承接的功能,以及实现的机制和途径等。三是促进上海中心城区功能向周边城镇疏解。上海的人口、资源、环境承载力已接近底线,尤其是中心城区常住人口约1000万,住房、交通、环境等压力凸显,“十三五”时期需要突破行政区限制,完善与周边长三角其他城镇的同城化生活圈,将一部分居住、生活配套功能向外疏解。四是促进长三角城市群从单中心向多中心转变,培育一个至几个具有较强国际竞争力的二级核心城市,与上海分工协作,共同引领长三角城市群加快建成综合实力领先的世界级城市群。五是协同建设重大功能区。将上海“四个中心”、全球科创中心、自由贸易区等重要功能区建设,作为长三角城市群的共同目标,协同共建,实现城市群国际竞争力和影响力的整体提升。

(四) 积极推进长三角城市群城际交通网络体系和一体化管理体系建设

加快完善长三角城市群的交通基础设施和交通组织管理,优化城市群空间格局,进一步缩短主要城市间的时空距离,促进城市间资源要素有序流动,为城市群协同发展及世界级城市群建设提供支撑和引领。一是根据世界级城市群的战略目标和协同发展需求,优化完善长三角城市间的综合立体交通基础设施网络。重点以沿江、沿海、沿沪宁合、沪杭甬等为主要发展轴,以主要城市为节点,构建多中心、多圈层、放射状的现代交通网络体系。二是完善上海与主要节点城市的快速综合立体交通网络体系,尤其是高速铁路、高等级公路力争全覆盖,多式联运的集疏运体系全面对接。推动长三角临海高等级公路、高等级铁路建设,缩短上海与沿海主要城市的经济距离,增强区域发展联系,提升上海向南北两翼的扇形辐射功能,促进中心城市与城市群内更多城市深化协同发展。尤其是加快优化上海与新亚欧大陆桥头堡、丝绸之路经济带桥头堡连云港市的交通格局。启动上海至连云港高等级铁路建设研究,推进两地港口对接,以上海至连云港的沿海交通轴及沿线节点城市建设,增强上海与长三角北部地区城市的发展联系,带动长三角主要城市参与“一带一路”建设。三是长三角城市群核心区,加快推动城际基础设施互联互通,完善同城化的交通网络体系。进一步推动核心城市与周边城镇之间的轨道交通对接,构建由地铁、磁悬浮、同城化的公共交通线路等不同交通方式无缝对接的同城化综合立体交通网络。上海至南京、杭州等城市,探索磁悬浮等快速交通方式。四是完善长三角城市群的交通组织管理。推动长三角城市间公交一卡通、通关一体化等全面实施,支持主要城市间开通城市公共交通线路,研究区域内主要城市间车辆通行费减免政策。五是加快长三角城市群核心城市与长江经济带其他城市群核心城市的交通线网对接及一体化管理,增强长三角城市群在长江经济带建设发展中的支撑引领作用,构建沿长江经济带的发达都市连绵区。

(五) 加快构建长三角城市群生态环境的协同保护和治理机制

加快构建长三角城市群生态环境协同保护治理的规范化、系统化、长效化发展机制,全面改善区域生态环境质量,保障长三角城市群生态宜居及可持续发展,建设世界领先的低碳城市群。一是探索建立区域性的城市群环境管理机构,统一制定长三角城市群区域性的环境立法、环境准入标准和污染治理要求;建立统一的环境监测平台,区域内环境信息适时通报共享;统一负责区域性重大项目环评、环境污染监管和生态治理修复。二是完善环境监管和治理责任机制。对于存量污染性项目,坚持谁污染、谁治理。对区域内新增重大项目,尤其是处于长江、太湖、沿海等流域性水域上游、城市上风向、滨湖或水源保护区等生态敏感区,引入化工、冶金、电力等高污染项目,以及其他会带来跨区域环境影响的项目,必须经过区域环境管理机构评审通过后才可以立项。项目建成后,由该机构统一进行污染排放治理监管。健全完善跨界污染事件的应急联动机制,尤其是有约束力的长效联合执法机制、责任追究处罚机制。三是制定实施长三角城市群生态环境保护和治理三年行动计划,包括大气、水、固体废弃物等全方位、系统化的区域环境协同保护治理目标、任务及保障机制措施。四是设立长三角城市群生态建设专项基金。重点支持跨区域的环境污染防控、环境治理和生态补偿等。健全完善区域生态补偿机制,对在区域环境保护中承担生态功能而影响经济发展的地区,予以合理的经济补偿。五是积极试点突破,推动低碳城市群建设。例如,试点启动区域碳排放交易项目,协同推进核心城市群新能源汽车统一标准的充电设施建设等。

(责任编辑:晓 亮)

Research on the Collaborative Development of Urban Agglomeration in Yangtze River Delta

Xue Yanjie Wang zhen

Leading regional development with urban agglomeration has become an important trend of the world economic geography evolution, and our national strategy. The collaborative development of urban agglomeration is to construct a symbiotic development model among cities that will promote orderly division and enhance regional competiveness. Promoting collaborative development of urban agglomeration has become an important strategic choice for Yangtze River Delta in order to adapt to the new normal economy, promote deep urbanization, construct modern city and create the world’s largest urban agglomeration. Therefore, current bottleneck problems in system, function, transportation and environment must be broken. So, it is necessary for the urban agglomeration in Yangtze River Delta to reform and innovate collaborative development system, formulate long-term development plan, reconstruct functional division, promote comprehensive transport network and integrated traffic management, and establish collaborative ecological environment protection and governance mechanisms.

Urban agglomeration;Collaborative Development;Yangtze River Delta

2016-01-17

F291.1

A

0257-5833(2016)05-0050-09

薛艳杰,上海社会科学院城市与人口发展研究所副研究员、博士;王振,上海社会科学院副院长、研究员 (上海 200020)