重塑地方感:农民工流动的空间转变及公共文化服务*

林 拓 虞 阳

重塑地方感:农民工流动的空间转变及公共文化服务*

林 拓 虞 阳

农民工群体普遍存在着“地方感”缺失问题,这已成为他们融入城市社会生活的深层障碍。2015年召开的中央城市工作会议明确指出,文化是推动城市发展的三大动力之一。公共文化服务对城市发展尤其是重塑农民工地方感具有重要意义。优化农民工公共文化服务首先必须准确把握农民工的发展动向,而近年我国农民工的空间流向恰恰正在发生重大转变:在全国层面,中西部务工比重持续增加;在省际层面,跨省流动减少、省内流动增多;在省内层面,很多地方本县与非本县务工比重存在显著差异等。农民工流动的空间转变关乎农民工“地方感”塑造及其城镇化进程的成效,迫使公共文化服务进行相应调整。对此,可以采取三层次策略予以推进,即通过保障农民工基本文化需求促进“地方依恋”;推动农民工社会文化融入促进“地方认同”;培育农民工公共精神促进“地方依赖”,循序渐进地推动农民工地方感的深刻重塑。

地方感;农民工;空间转变;公共文化服务

2015年召开的中央城市工作会议明确指出,文化是推动城市发展的三大动力之一,充分彰显文化在我国新型城镇化进程中的重要意义,对于推动我国城镇化的重要生力军——农民工*本文所指的“农民工”参照国家统计局《全国农民工监测调查报告》进行界定,指“户籍仍在农村,在本地从事非农产业或外出从业6个月及以上的劳动者”。来说,文化的重要性更加突显,这一群体“地方感”(sense of place)培育已经成为迫切的战略议题。

一般说来,“地方感”通常是指依靠体验、记忆和依恋对地方产生的深厚的依附感*[英]约翰斯顿等:《人文地理学词典》,柴彦威等译,商务印书馆2004年版,第298页。,直接影响当地人对过往生活的情怀以及外地人的居留意愿等,地方感在很大程度上决定了人们对所在地方的融入和认同程度,但遗憾的是,当前农民工正面临城乡地方感的双重缺失:一方面,农民工大多原本是乡村社会的中坚群体,富有活力且拥有见识*李若建:《关于农民工与流出地乡村的关系和乡村发展的几点思考》,《人口研究》2005年第7期。,堪称乡村社会的“主干”力量*吴理财等:《当代中国农民文化生活调查》,知识产权出版社2011年版,第191页。,但这一群体进城务工后,与原本熟悉的乡村社会相疏离,造成对乡村地方感的缺失;另一方面,农民工在工作生活的城市面临着种种有形无形的“障碍”,不仅一些城市居民往往不愿与之过多交往,农民工自身也有意无意地与城市社会群体保持距离,导致对所在城市的“地方感”缺失。“地方感”的双重缺失导致了农民工往往存在的失落、焦虑等情绪,中国人民大学发布的《中国农民工“生存感受”报告》指出,在全国20个大中城市中,只有46.2%的受访农民工愿意留在当前所在的城市*郭少峰:《农民工幸福感调查:不足半数愿留在当前城市》,《新京报》2014年4月25日。,这无疑与农民工逐步融入城市的普遍期望相背离。加之城市户籍相对农村户籍的优势有所弱化,东部发达地区甚至出现了户籍“非转农”现象,不利于我国城镇化进程的推进。

相对而言,以往关于农民工地方感的研究主要聚焦微观尺度,例如,不少学者关注“城中村”这一农民工集中的场域,认为它集合了乡村独特的血缘、地缘、业缘以及归属感的特殊社会场域*王颍:《新集体主义:乡村社会的再组织》,经济科学出版社1996年版,第165页。,很大程度上具有乡村社会的特征,具有农民工群体熟悉的社会交往方式*蓝宇蕴:《都市村社共同体——有关农民城市化组织方式与生活方式的个案研究》,《中国社会科学》2005年第2期。。同时,“城中村”也具备工业化的城镇社会与传统乡村社会的秩序和特征*折晓叶、陈婴婴:《社区的实践——“超级村庄”的发展历程》,浙江人民出版社2000年版,第59页。,在许多方面都契合农民工的心理需要和文化认同*吴理财:《从流动农民的视角看公共产品的供给——皖、川、鄂三省问卷调查》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2006年第3期。。有的学者探讨了农民工居住空间与地方感的关系,孔翔等的调查发现,新城区与开发区建设引发周边本地失地农民与农民工的混杂居住,农民工有不同的租住模式,其中选择居住在市民公寓等的农民工,与周边居民生活相近,两者均体现出较强的地方感,但选择集体宿舍居住和租住农民自有住房的农民工则往往与周边农民体现出较紧张的关系*孔翔、唐海燕、钱俊杰:《基于不同租住模式的加工制造园区周边社会空间分异研究——以漕河泾出口加工区浦江分园周边社区为例》,《地域研究与开发》2012年第8期。。

然而,应该引起重视的是,近年来我国农民工的空间流动正在发生重大转变,已经改变了以往向东部地区、向大城市转移的基本特点,这一重大转变不仅对农民工公共文化服务提出了一系列新问题,更将深刻影响今后农民工地方感的重塑,意味着农民工的文化治理策略已经需要作出相应调整。因此,本研究着力从宏观尺度探讨农民工流动空间转变的新趋向,分析这一转变引发的相关趋势性影响,进而提出相应的政策建议。

一、 全国层面的空间转变及其面临的难题

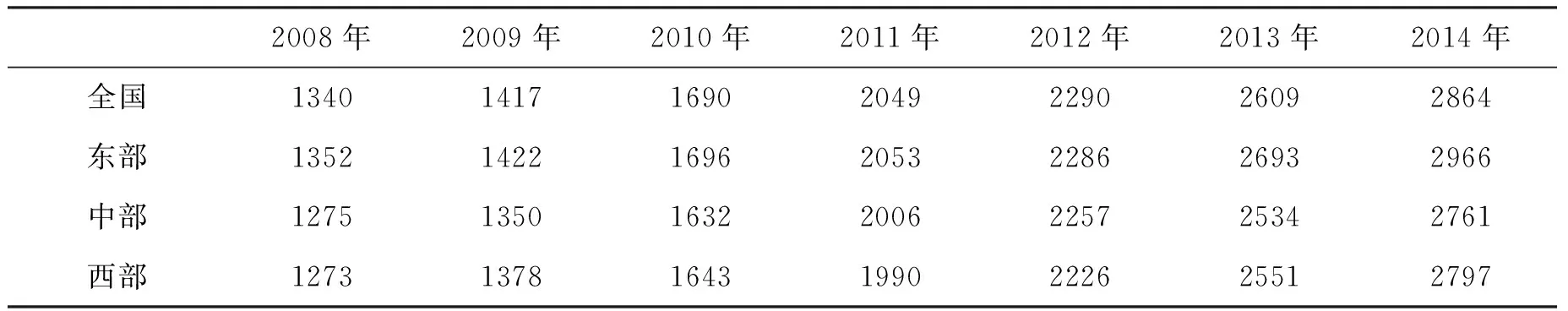

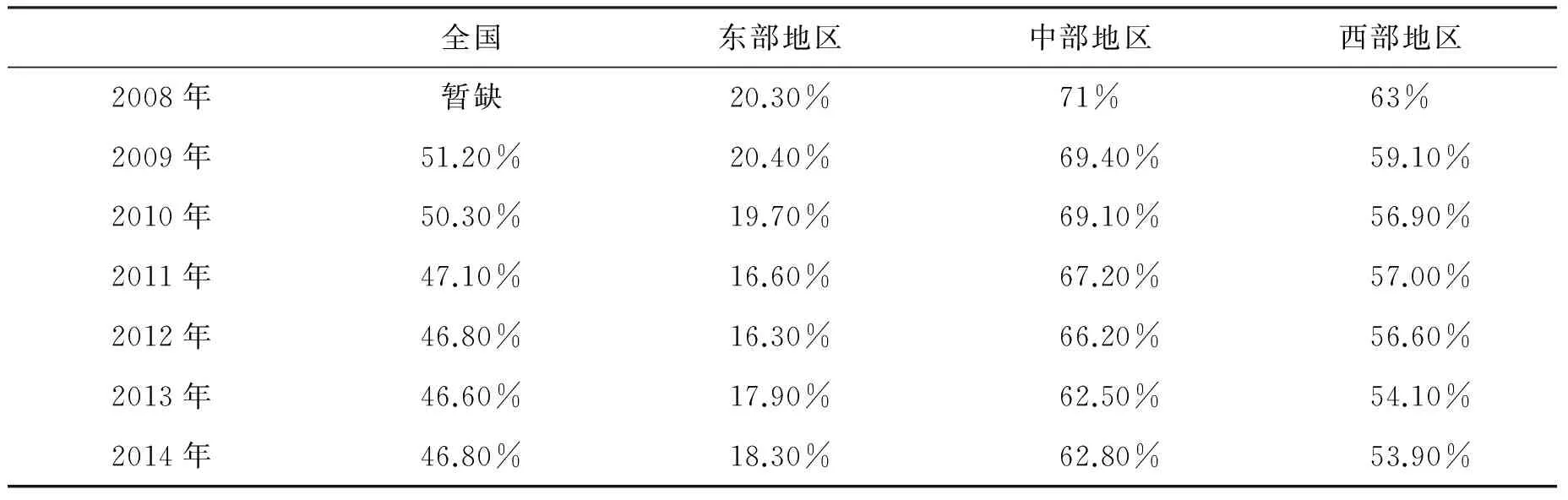

长期以来,拥有大量劳动密集型产业的东部发达地区是吸纳农民工的主要地区,而中西部地区则主要作为农民工的输出地。但随着农民工在东中西部收入水平逐步趋近(参见图1和表1)、收入结余减少、西部地区就业机会增加,选择在中西部地区务工的农民工数量快速增长。沿海地区频繁出现“用工荒”,农民工就业区域选择重心逐渐向中西部地区转移*本文采用较为普遍的东中西部划分方法,即东部地区包括:京、津、冀、辽、沪、苏、浙、闽、鲁、粤、琼11个省(市);中部地区包括:晋、吉、黑、皖、赣、豫、鄂、湘8省;西部地区包括:蒙、桂、渝、川、黔、滇、藏、陕、甘、青、宁、疆12个省(市、自治区)。,从“东南飞”逐渐向“凤还巢”转变*王晋:《中国农民工流向:从“东南飞”到“凤还巢”》,《经济日报》2012年5月14日。。据2014年数据显示,广东、浙江、江苏、上海等东部用工传统大省吸纳农民工比重均不同程度下降,在长三角和珠三角务工的农民工总量虽然有所增加,但占全国农民工的比重却同比分别下降0.5和0.3个百分点*国家统计局:《2014年全国农民工监测调查报告》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201305/t20130527_12978.html。。

一般认为,公共文化服务的空间配置应当与人口布局情况相适应,这要求伴随农民工务工区域空间格局的逐渐改变,公共文化服务的配置格局也应进行相应的调整。随着农民工务工空间格局的变化,我国东部与中西部正面临着不同的文化资源配置问题。尽管东部地区吸纳农民工的比重持下降趋势,但仍然是农民工就业的主要目的地,仅长三角与珠三角就吸纳了全国超过40%的农民工,东部发达地区农民工公共文化服务的紧迫性依然严峻。基于国家统计局农民工监测数据可以发现,有两大群体特别倾向于选择在东部地区务工:其一为来自东部省份的农民工,全国1亿多农民工*本研究中的“本地农民工”参照国家统计局《全国农民工监测调查报告》,指“在户籍所在乡镇地域以内从业的农民工”。中超过60%来自东部省份,2014年超过640万来自东部地区的农民工在东部省份之间流动,占东部跨省流出农民工总量的72.6%*国家统计局:《2014年全国农民工监测调查报告》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201305/t20130527_12978.html。;其二为中西部省份的新生代农民工*本研究中的“新一代农民工”参照国家统计局《全国农民工监测调查报告》,指“1980年及以后出生的农民工”。,2014年统计数据显示,64.8%的新生代农民工在东部地区务工*国家统计局:《2014年全国农民工监测调查报告》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201305/t20130527_12978.html。。对于前者来说,由于东部地区经济社会发展水平较高,来自这一地区的农民工往往拥有更高的文化需求;对于后者来说,大量研究表明,新生代农民工较之老一代具有更强的文化需求和更高的文化生活意识,由此可进一步发现东部与中西部地区的农民工在文化方面的差异化趋势。

表1 外出农民工在不同地区务工的月收入水平 单位:元/人

资料来源:国家统计局历年《全国农民工监测调查报告》。

图1 外出农民工在不同地区务工的月收入水平变化资料来源:国家统计局历年《全国农民工监测调查报告》。

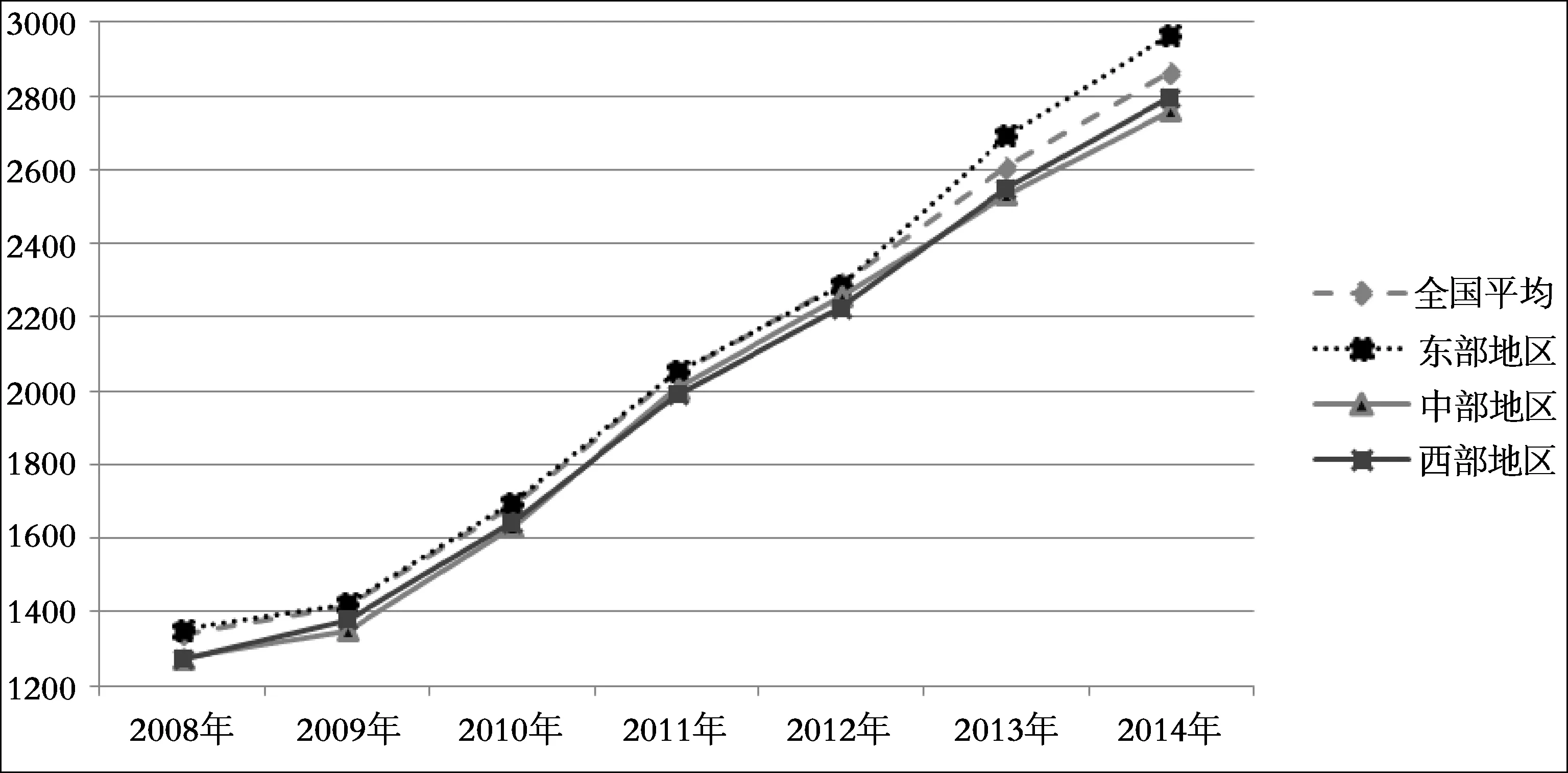

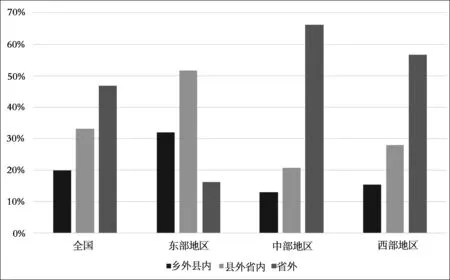

就东部地区而言,(1)相比在中西部地区就业的农民工,选择东部地区尤其是东部大城市的农民工大多受就业机会、收入水平、文化氛围等因素吸引,同时,此类农民工长期在所在城市生活的意愿则相对较低,因而东部地区公共文化服务的主要指向应当是促进农民工与本地居民的交流,减少社会隔阂,这就需要进一步加强社区公共文化资源共享;(2)由于在东部地区就业的农民工主要集中在制造业,中西部地区则以建筑业为主(图2),故而东部地区产业园区文化设施和服务的建设力度应进一步加强。

图2 2013年东中西部地区农民工就业行业比较资料来源:国家统计局《2013年全国农民工监测调查报告》。

就中西部地区而言,农民工务工空间选择重心向这一地区转移的趋势已经显现,但农民工的文化服务面临诸多难题:(1)产业梯度转移下大量劳动密集型产业从东部地区向中西部地区转移,在此过程中,西部地区也将逐渐遭遇以往东部地区存在的农民工文化服务问题;(2)中西部地区公共文化服务建设的基础相对较为薄弱,加之当前公共资源的主要投向仍然是促进产业发展以及教育、医疗等领域设施*《统计局就农民工流向、收入、权益等问题答问》,“天农网”,http://www.tianong.cn/ny/nyzw/view-5743-0-0.html,2013-06-06。,倘若依照与农民工增长趋势相适应的要求加强文化服务体系建设,则必须注重加强相关资源的统筹配置;(3)选择中西部地区就业的农民工中,不少属于就近就业,他们主要考虑到距离原籍地较近、家庭管理成本较低等因素,甚至利用农闲时段的季节性工作,因而他们对家庭和谐、子女成长以及社会网络构建等方面更为关注*杨慧敏、高更和、李二玲:《河南省农民工务工地选择及影响因素分析》,《地理科学进展》2014年第2期。,而公共文化活动均对上述方面有积极作用,农民工也抱有更高期望;(4)由于选择在中西部地区务工的农民工也主要来自中西部地区,在未来发展意向上更倾向于在这一地区的中心城市长期居住*高更和、石磊、高歌:《农民工务工目的地分布研究》,《经济地理》2012年第5期。,实现从农民向市民的转变,因而相关的公共文化工作不仅需要克服农民工与本地居民的文化隔阂问题,更需要以公共文化促进农民市民化进程,加强对所在地的文化认同。显然,中西部地区农民工文化服务的难度并不亚于甚至高于东部地区。

二、 省域层面的空间转变及其潜在的风险

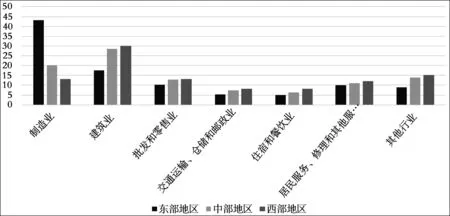

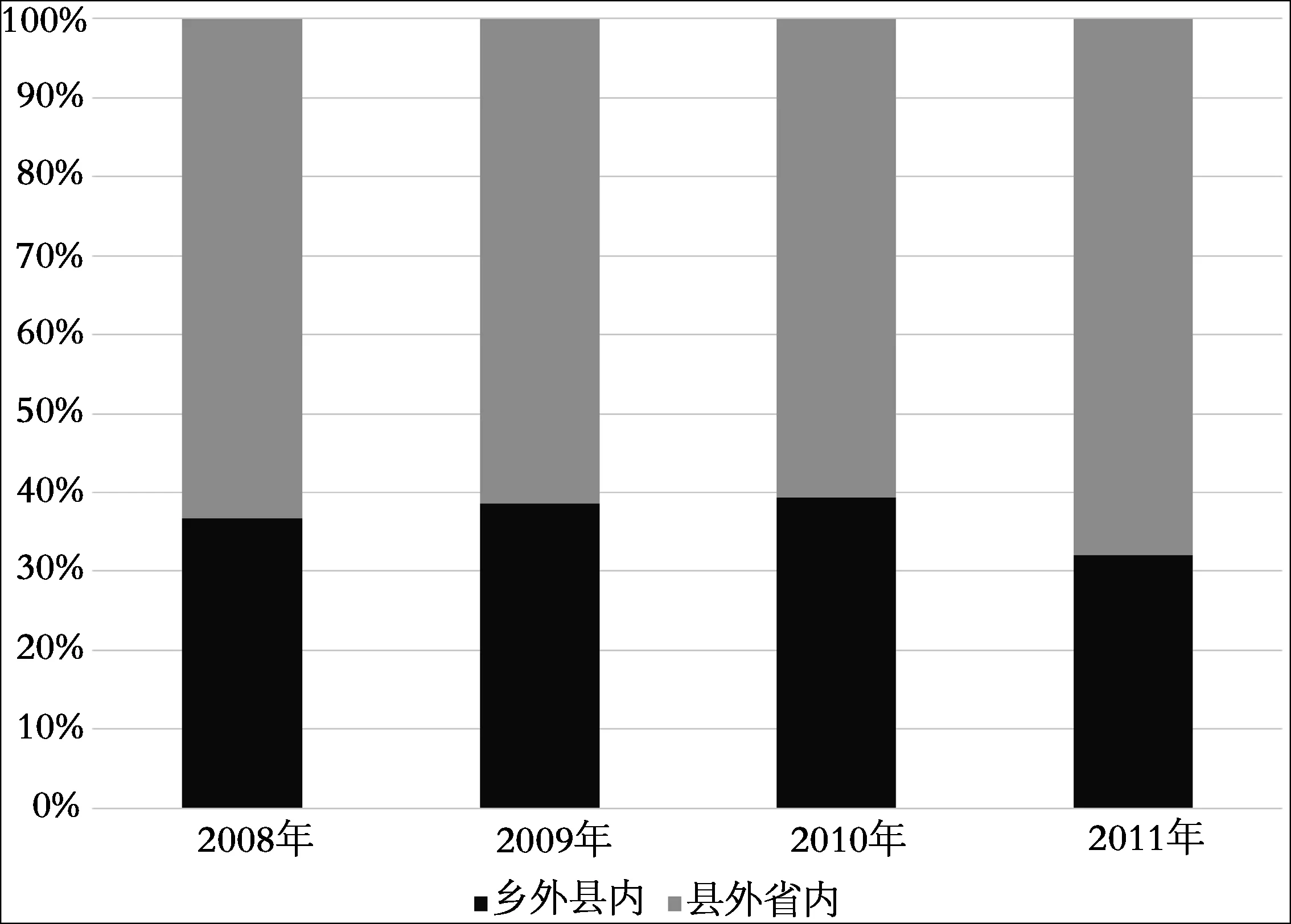

选择本省还是外省是农民工外出务工面临的首要问题之一,如前所述,改革后相当一段时间内,大部分的劳动密集型产业集中于长三角、珠三角、环渤海等东部城市群,中西部省份成为农民工的主要输出地,东部发达地区则是农民工的主要输入地,由此导致长期以来农民工以跨省流动为主的空间格局。不过,近年来这一情况逐步发生改变,吴理财等采取随机抽样方式对武汉三镇不同行业的农民工发放专题调查问卷发现,64.9%的人来自武汉市郊区和周边县市,来自省外的只有13.5%*吴理财:《从流动农民的视角来看公共产品的供给——皖、川、鄂三省问卷调查》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2006年第2期。;国家发改委城市和小城镇改革发展中心提供的数据表明,从2008至2011年,江西省省内就业农民工的比重从17.9%提高到30.1%,同期湖北省的比重也从39.2%提高到47.3%*范毅:《农民工增量重心向中西部转移》,《中国投资》2012年第11期。。2009年起,由国家统计局逐年发布的《全国农民工监测调查报告》记录了农民工跨省流动与本省流动占比发生反转的情况(图3),自2008至2014年,全国农民工跨省务工的比重持续下降,尤其是农民工输出较多的中西部地区下降显著,6年来中部地区和西部地区分别下降8.2和9.1个百分点(表2)。2011年,全国农民工本省流动比重首次高于跨省流动比重。

图3 农民工跨省务工比重资料来源:《全国农民工监测调查报告》(2008—2014)。

表2 农民工跨省务工比重

资料来源:《全国农民工监测调查报告》(2009—2014)。

中西部地区农民工省内流动比重的提升对于农民工公共文化服务具有怎样的意义?结合相关研究,可以从长期定居的意向进行分析。王兴周针对四川部分地区农民工的调查发现,省内流动农民工与跨省流动农民工在留城意向方面具有明显的差异,省内流动的农民工更愿意在所在城市长期居住*王兴周:《农民工:跨省流动与省内流动》,《中山大学学报》(社会科学版)2006年第5期。。范毅的研究也发现,省内的小城市、县城、中心镇正成为吸纳返乡农民工创业和就业的重要载体。由于就业与生活成本较低、社会关系网络较广、进入门槛较低以及农民工在本省流动中的文化融入更为便捷。同时,引导农民工选择向就近的县城、中心镇流动,其城镇化成本也相对较低。据测算,未来80%的农民工将返乡,而其中一部分农民工将进入到县城和中心镇*范毅:《农民工增量重心向中西部转移》,《中国投资》2012年第11期。。实际上,这一趋向有助于我国新型城镇化战略实施,《国家新型城镇化发展规划(2014—2020)》在“培育发展中西部地区城市群”中已经明确指出,“中西部城镇体系比较健全、城镇经济比较发达、中心城市辐射带动作用明显的重点开发区域”,“吸纳东部返乡和就近转移的农民工,加快产业集群发展和人口集聚,培育发展若干新的城市群,在优化全国城镇化战略格局中发挥更加重要作用”。这些选择本省务工的农民工正是新型城镇化战略推进过程中的重要力量。

由此可见,中西部省份城市的公共文化服务必须以农民工作为预期吸纳人口,面对农民工的需求,不是针对临时人口,而是针对未来城镇居民进行预先布局。例如,跨省流动农民工主要流入大中城市,省内流动农民工主要流入小城镇*国家统计局:《2013年全国农民工监测调查报告》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201405/t20140512_551585.html。,而跨省流动的大部分是新生代农民工,省内流动的是老一代农民工,因此,在中西部城镇落户的农民工年龄相对偏大,大部分年轻的新生代农民工倾向于去大城市,所以公共文化服务既要为目前返乡的群体提供针对性的服务,又要为进一步吸纳年轻的新生代农民工增强文化魅力。

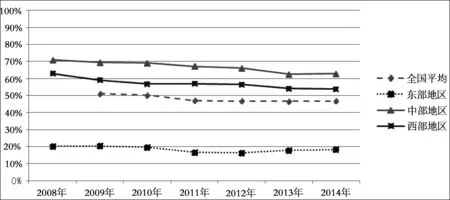

尽管大部分地区的农民工省内流动比重在不断提升,但不同省份的具体情况却存在差异。例如,中部地区选择乡外县内与县外省内就业的农民工比重相差并不大(图4),仅为7.6个百分点,在河南与山西等华北地区省份的研究表明,省内流动的农民工更倾向于在本县寻找工作机会,县外省内就业的比重相对较低。高更和等在河南的研究发现,省内流动的河南农民工在县内务工概率较高,县外市内和市外省内务工的概率均较小。同时,在河南农民工的空间选择中,距离县城的距离是影响农民工务工距离选择的重要因子,距离县城或城市越近,农民工在此务工的概率越大,距离越远则在外省务工的概率越大*高更和、石磊、高歌:《农民工务工目的地分布研究》,《经济地理》2012年第5期。。山西省的农民工也具有类似的情况,调查显示,山西省省内就业农民工高达76%,其中,超过60%的农民工选择在乡外县内就业,就业半径较小*薛皓中:《近八成山西农民工离乡不出省乡外省内就业为主》,《山西日报》2011年9月26日。。与之相比,地处东南沿海的福建省则具有不同特点,根据2008至2011年福建省内务工的农民工空间选择情况发现,选择县外省内就业的农民工始终在60%以上,2011年时更达到68%(图5)。实际上,福建省的这一特点在东部地区普遍存在,《2012年全国农民工监测调查报告》显示,东部地区83.7%的外出农民工省内流动,其中在乡外县内占32%,县外省内占51.7%*《2012年全国农民工监测调查报告》,《财经界》2013年第7期。,相差近20个百分点,与中部地区形成鲜明反差。

图4 不同地区外出农民工在省内外务工的分布资料来源:《2014年全国农民工监测调查报告》。

不同省份农民工跨县流动的差异表明,在不同地区省份内部的公共文化治理中应当注重其务工城市的流动特点,如郭铁龙等发现,农民工乡外县内务工时常居住于乡村,而选择县外省内务工的农民工则常居住于城市*郭铁成、龙开元:《以“中城市化”带动农民市民化》,《科学新闻杂志》,http://www.qstheory.cn/jj/jsshzyxnc/201404/t20140418_341462.htm。。总之,省内务工对于农民工具有临近家庭、文化相近等吸引,公共文化治理策略的制定应给予充分关注。

图5 福建省省内流动农民工务工的空间选择(2008—2011)资料来源:2011年福建省调查资料。

三、 构建基于地方感重塑的公共文化服务机制

农民工作为流动性强的群体,具有城乡多种文化特质的复杂叠合,并在与其他城乡群体交往的相互影响中实现文化的交汇与扩散,针对这一庞大群体的公共文化服务不仅在于满足其文化需求,更在于借助天然具有的城乡纽带地位,在城乡公共文化治理中发挥独特作用。

基于近年农民工务工空间选择的分析发现,大批年轻的新生代农民工仍然选择跨省流动务工,但随着新生代年龄增长,出于组建家庭、照顾家务和培养子女等方面的考虑,越来越多的农民工尤其是在外务工多年的部分群体更倾向于返乡就业*赵倩、朱青、张宇超、段正、顾永涛:《新生代农民工空间迁移特征研究——以北京市为例》,《城市发展研究》2014年第2期。,从跨省流动转变为省内流动,进入与自身地域文化特质相接近的城市或小城镇工作。由此可见,倘若返乡工作的农民工群体此前在外务工时可以获得较好的公共文化服务,具备城市生产生活的必要知识与经验,确立公共生活的规范与意识等,不仅有助于个人及家庭生活,无疑也将使落户的城市、小城镇乃至村庄受益。因此,农民工公共文化工作不仅关乎农民工的基本权利,也与国家新型城镇化战略等的推进密切相关。基于此,本研究认为城乡公共文化服务中农民工群体的发展指向至少应涵盖三个层面:一是保障农民工的基本文化需求;二是促进农民工的社会文化融入;三是培育农民工的核心价值与公共精神。进一步地,将地方感研究中较为公认的“地方依恋—地方认同—地方依附”三项基本要素引入本研究*唐文跃:《地方感研究进展及研究框架》,《旅游学刊》2007年第11期。,尝试在城乡公共文化治理中构建基于地方感的农民工治理机制。

第一,基于“地方依恋”的农民工基本文化需求保障机制。“地方依恋”(place attachment)是人与地方相互作用产生的情感联结关系,这一概念的提出者——威廉姆斯(Williams D. R.)将地方依恋分解为人与地方的功能性依恋和情感性依恋*Williams D. R., Patterson M. E., Roggenbuck J. W., “Beyond the Commodity Metaphor :Examining Emotional and Symbolic Attachment to Place”, Leisure Sciences, 14,1992, pp.29-46.。特定个体或群体是否具有地方依恋直接关系到其对地方的认识和评价态度。例如,威格-罗斯等(Twigger-Ross C. L.)关于居住区居民的态度研究发现,对当地居住环境依恋感的状况影响他们对地方的看法,缺乏地方依恋感的居民更倾向做出中性或负面的评价*Twigger-Ross C. L., Uzzell D. L.,“Place and Identity Processes”, Journal of Environmental Psychology, 16, 1996, pp.205-220.。对于农民工群体而言,催化对某一地方依恋感较为便捷的途径就是从基本文化需求切入。然而,农民工数量众多且大多将主要精力集中于经济营收,对其文化需求时常模糊不清、难以把握,对强化地方依恋造成困难。

针对这一问题,可以结合农民工务工空间选择的特征优化现行机制:在吸纳跨省流动农民工较多的地区,考虑到多为新生代农民工,且主要集中于制造业和服务业等特点,应着力从提高农民工获取公共文化服务的方便度着手。例如,深圳市不仅根据农民工的空间分布特点布局社区与园区专用图书室,还依据农民工群体的工作时间特点,调整图书室的开闭馆时间,将闭馆时间推迟至晚上十点,通过提供便捷服务激发文化需求*程天赐:《盘点农民工文化工作亮点》,《农民日报》2011年10月8日。。又如,针对这一群体较多使用手机等移动终端的特点,开发专门应用程序、不定期推送信息等。当前移动互联网终端已能够较为快捷地获取文化娱乐资源,故而公共文化服务的应重点关注这一群体对城市生存技能等内容的关注,从而为他们日后的再次迁移以及最终落户提供文化储备;在吸纳本省流动农民工较多的地区,这一群体大多希望能够更好地照料家庭以及融入所在城市,因此,可以从农民工家庭文化服务入手,在现有强调居民社区与开发园区任务的基础上,加强对农民工随迁子女等的文化服务。如,一些地方创建针对农民工子女的文化艺术活动基地等,形成“社区+园区+校区”的新型联动机制。

第二,基于“地方认同”的农民工社会文化融入机制。“地方认同”(place identity)是在人文地理学等学科中广为使用的重要概念,布雷克威尔(Breakwell G.M.)认为,认同是一个对社会的适应、融合和评价过程,群体之间依照对某一地方的识别来与其他群体进行区分*Breakwell G. M.,“Processes of Self-Evaluation: Efficacy and Estrangement”, in G. M.Breakwell, Ed., Social Psychology of Identity and the Self-concept,Surrey:Surrey University Press, 1992.。公共文化活动对地方认同的形成具有显著的促进作用,例如,布莱斯(Bres K. D.)等对美国堪萨斯河沿岸社区节庆活动的研究发现,举办节庆活动对提高社区群体认同与地方认同具有积极作用*Bres K. D., Davis J.,“Celebrating Group and Place Identity :A Case Study of a New Regional Festival”, Tourism Geographies, Vol.3, No.3, 2001, pp.326-337.。旨在促进地方认同的公共文化活动对促进农民工与当地社会的融合同样具有推动作用,这样的公共文化活动将农民工从活动的客体转变为参与的主体,从而催化对自身文化特性的认同,并通过与其他群体的展示交流,增进相互之间的认识乃至共识,从而促进对所在地认同感的提升。在此方面,不少城市尝试创立若干农民工公共文化活动平台,以此开拓农民工群体与城市居民之间的交流空间。如上海市国际艺术节的“新上海人歌手大赛”、深圳市的“外来青工文化节”等都较为典型*程天赐:《盘点农民工文化工作亮点》,《农民日报》2011年10月8日。。

第三,基于“地方依赖”的农民工公共精神培育机制。在中国传统农村社会中,农民不缺少精于算计的自利特点,但也具有互惠合作的公共精神,正如徐勇指出,中国农民群体既有“分”也有“和”,既有“算计”也有“互惠”,这些特质与勤劳、人情、好学等共同构成农民理性,成为创造“中国奇迹”的重要文化支撑*徐勇:《农民理性的扩张:“中国奇迹”的创造主体分析》,《中国社会科学》2010年第1期。。实际上,在中国农民工群体的结构转变中,新生代农民工注重社团与公共文化生活的趋向已经显现,以此为基点,引导农民工群体公共精神的培育,对我国公民社会的进一步发育至关重要,是城乡公共文化治理的重要任务。目前,农民工在城乡公共文化治理中的作用已经显现:在城市地区,多种类型的农民工自组织可以作为参与公共文化治理的主体,例如,北京、上海、杭州等城市设立“工友之家”、“打工妹之家”、“草根之家”等社会组织*程天赐:《盘点农民工文化工作亮点》,《农民日报》2011年10月8日。,政府将这些农民工社会组织纳入可承担相关公共服务的组织名录,采用政府购买服务、授权委托、联建共建等形式组织以农民工为主要受众的大型文艺活动,逐步深入地参与城乡公共文化治理;在乡村地区,在外务工的农民工也可以通过组织化方式参与乡村治理。例如,一些在外务工的同乡农民工成立“打工小组”,参与村庄重大活动和决策*曹海林:《乡村社会变迁中的村落公共空间——以苏北窑村为例考察村庄秩序重构的一项经验研究》,《中国农村观察》2005年第6期。,密切的联系使在外务工的农民工对家乡的地方依赖感维持在较高的水平,同时他们自身也成为村庄与外部世界相互联接的渠道。

优化农民工公共文化服务的根本指向是在于促进这一群体融入城市,并逐步培育市民精神与核心价值,这一指向的实现不仅需要专业化文化人才的有力引领,也需要数量众多的普通农民工的共同参与,参与的目的不仅在于获得并创造更好的公共文化服务,更在于通过服务促进公共性的提升。正如约翰·斯道雷(John storey)所言,“文化并非我们‘消费’的某种现成物,而是我们在各种文化消费实践中所生产之物”*[英]约翰·斯道雷:《记忆与欲望的耦合——英国文化研究中的文化与权力》,徐德林译,广信师范大学出版社2007年版,第110页。。但事实上,农民工群体的公共文化服务时常被有意无意地忽视,他们不仅远离乡村公共文化生活,也很难融入城市公共文化,其后果也不止是无法满足农民工群体的需求,更在于阻碍了这一重要群体市民化过程。因此,必须充分把握当前农民工流动空间转变的总体趋势,优化公共服务资源配置,循序渐进地保障农民工基本文化需求、推动农民工社会文化融入、培育农民工公共精神,从而切实推动农民工地方感的深刻重塑。

(责任编辑:薛立勇)

Reshape the Sense of Place: The Flowing Space Transformation and Public Cultural Services of Migrant Workers

Lin Tuo Yu Yang

Migrant workers generally lack of the sense of place, it has become the deep retardation influence for migrant workers to integrate into the urban social life, as well as social integration. It is pointed out in the Central City Work Conference held in 2015 that culture is one of the three biggest powers to promote the development of city, and public cultural service is of great significance to the urban development, especially for migrant workers to reshape the sense of place. In order to optimize the public cultural services of migrant workers, we must accurately grasp the development trend of the rural migrant workers at first. In recent years, the space flowing direction of migrant workers is precisely undergoing major changes. At the national level, the middle and western regions’ proportion of workers continue to increase. At the interprovincial level, interprovincial movement is reducing while provincial movement increasing. At the provincial level, the proportion among many local and non-local county migrant workers exist significant difference. Therefore, public cultural services need to adjust strategy in three levels. Firstly, guaranteeing migrant workers’ basic cultural requirements can elevate the place attachment. Secondly, promoting the social and cultural integration of migrant workers can enhance the local identity. Finally, cultivating the public spirit of migrant workers can strengthen the place dependence.

Sense of Place; Migrant Workers; Spatial Transformation; Public Cultural services

2016-01-28

* 本文系国家社科基金重大项目“新型城镇化下我国行政区划优化设置及其评估研究”(项目编号:15ZDA032)和国家社科基金重点项目“统筹城乡文化发展的空间布局优化研究(项目编号:12AZD017)”的阶段性成果。

C912

A

0257-5833(2016)05-0068-09

林 拓,华东师范大学中国现代城市研究中心教授;虞 阳,上海城市创新经济研究中心研究员 (上海 200241)