长期护理保险制度模式比较研究

刘昌平,毛 婷

(武汉大学 社会保障研究中心, 湖北 武汉 430072)

【公共管理研究】

长期护理保险制度模式比较研究

刘昌平,毛 婷

(武汉大学 社会保障研究中心, 湖北 武汉 430072)

长期护理商业保险模式、长期护理社会保险模式和长期护理津贴模式是目前国际主流的三种护理保险模式,它们在制度设计上各有特点,强调不同程度的政府责任和个人义务,有着不同的资金来源和相似的给付方式。本文运用比较研究的方法,从制度创建时期的经济社会条件、制度成本和经济社会效益三个方面对其进行了比较,可以发现:一方面,它们的实施扩大了保险覆盖范围,增加了护理费用支出,促进了护理产业发展;另一方面,也各自面临费用压力、道德风险、对储蓄和投资的挤出效应和市场规模难以扩大等问题。最后,论文针对三种模式在我国的适用性进行了分析。

长期护理;社会保险;商业保险;津贴模式

长期护理(Long-term Care, LTC)是为罹患慢性疾病(如老年痴呆等认知障碍疾病),或处于部分或完全丧失自理能力的伤残(即功能性损伤)或疾病的人群提供的持续性护理服务,通常针对的是老年群体。这些服务主要包括医疗服务、生活照料或其他支持性服务。长期护理需求的产生具有随机性,且其一旦产生,就会带来巨额的护理费用,这种特质使其成为一种标准的风险厌恶者会选择购买保险来规避的风险类型。因此,旨在分散长期护理财务风险的长期护理保险制度(Long-term Care Insurance, LTCI)应运而生。顾名思义,长期护理保险就是为在日常起居生活上需要照料的群体提供经济保障和社会服务的一种保险产品。

围绕长期护理保险,国内外学者已经取得了不少研究成果,但较多集中在需求测算和供给分析上。Jeffrey等(2007、2008)[1]指出长期护理费用支出具有不确定性,并认为这种不确定性是财务风险产生的最主要原因,而这种财务状况与长期护理保险需求直接相关;Lakdawalla等(2002)[2]分析了正式护理与非正式护理之间的替代效应,研究了家庭成员对长期护理保险需求的影响;曹信邦、陈强(2014)[3]基于27省2 790份数据运用Logistic回归模型对护理保险需求的影响因素进行了分析;魏华林、何玉东(2012)[4]等基于人口数据对我国长期护理保险动态需求进行了测算。

此外,现有研究成果不乏对某国某种单一长期护理保险制度的介绍。郝君富、李心愉(2014)[5]对德国长期护理保险制度的产生背景、制度设计以及经济影响进行了深入研究;Blanche等(2013)[6]则以法国残补式护理津贴制度到以APA(Personal Allowance for Autonomy)护理津贴为主的长期护理津贴制度的转化为对象,探讨了津贴制度在受益资格、筹资机制、个人收入与补贴挂钩机制、给付方式、管理制度和服务递送等方面的具体设计。

最后,也有不少学者对不同国家的长护险制度进行了综合比较。Jong等(2015)[7]对比分析了德国、日本和韩国三国以社会保险模式为基础的长期护理保险制度;Pieter等(2015)[8]对正式护理和非正式护理在荷兰和德国的倾向性进行了分析;董琳(2011)[9]则从承保与给付等多方面对美、日两国长期护理保险制度的异同进行了综合比较。可以看出,目前国内外学者围绕长期护理保险的研究成果主要集中在需求测算与供给分析、某种单一模式介绍以及典型代表国家的制度比较三个方面,基于典型模式的制度框架和适用环境的比较研究较少。为此,本文从解构三种国际主流的长期护理保险模式的内在框架入手,对其创建的经济社会条件、制度成本、经济社会效益以及在我国的适用性进行分析,旨在为当下我国长期护理保险模式的选择提供重要参考依据。

一、三种典型长期护理保险模式的制度框架

世界范围内主流的长期护理保险模式包括三种:长期护理津贴模式、长期护理社会保险模式和长期护理商业保险模式。长期护理津贴模式是由政府财政支出购买服务提供给有需要的老年人或者是补助给非正规护理者,可以分为救助型和福利型两种;长期护理社会保险模式由政府颁布法律、法规,以三方共担的社会化筹资方式来解决长期护理服务费用的分担;长期护理商业保险模式则是一种市场化的金融产品,由个人自愿投保,保险公司在其发生护理服务需求时为其支付现金或者提供服务。

表1列举出三种典型模式的制度框架,并从八方面对其特征进行了比较。

表1 三种长期护理保险模式的制度框架

总体而言,商业保险模式强调个人权利与义务的完全对等,依商业契约遵循市场竞争规律。商业保险公司为主要责任机构,在综合考虑被保险人的投保年龄、健康状况、给付期限和给付等待期等因素的基础上设计出针对不同群体的长期护理保险产品。个人参保不具有强制性,是否投保、投保什么样的险种等都完全由个人需求、意愿和收入等因素决定。

社会保险模式强调个人权利与义务的相对对等,由法律强制实施,遵循社会化筹资与风险共担原则。该模式更加注重公平互助和再分配等社会效应。政府及社保相应经办机构为主要责任机构,资金通常由政府、单位和个人三方共担。个人参保不具有可选择性,大多数实施社会保险模式的国家都有长期护理保险计划“跟随基本医疗保险计划”的规定。

津贴模式中个人权利完全来自于受益资格,义务撇开缴费要求,旨在保证公民权利与国家义务的一致性,其运作规律与社会救助和社会福利更为相似。各级政府为完全责任机构,政府财政提供资金支持,个人不需要或者只需要承担部分自付的护理费用。只要满足制度规定的受益资格,即可享受相应等级的长期护理服务或津贴,覆盖范围涵盖全体国民。

二、三种典型长期护理保险模式比较研究

(一)制度创建时期的经济社会条件

三种模式都是由人口老龄化、高龄化带来的对长期护理的膨胀性需求和长期护理费用的不断增长等因素催生。与此同时,尽管面临着共同的风险,不同国家在模式选择上却出现了巨大差别,关键因素在于制度的成功实施需要与之高度匹配的运行环境,正是各国差异化的经济社会背景促使其做出不同选择。美国选择了长期护理商业保险模式,日本、韩国和以色列等国家选择了长期护理社会保险模式,而大多数OECD欧洲成员国则选择了长期护理津贴模式。

长期护理商业保险在美国得以发展有两方面原因:第一,公共长期护理保险项目覆盖范围小且给联邦政府带来了严重财政负担。长期护理保险制度实施以前,美国为长期护理付费的有老年保健医疗计划(Medicare)和医疗补助计划(Medicaid),但Medicare计划主要为65岁及以上老年人提供基本医疗性护理,并不包括长期护理费用;Medicaid计划则主要针对低收入人群,设置了收入财产限制条件作为门槛。同时,Medicare和Medicaid两项计划已使联邦政府面临巨大的财政压力。第二,美国有着发达的商业健康保险市场,同时也是唯一一个没有全民医保的发达国家,除了制度规定的老年人、残疾人、穷人、儿童、现役军人、退役军人等特殊群体之外,其他群体的医疗保障全部由市场解决。这种自由市场的文化传统、公共品供给市场化的观念以及规范的商业健康保险市场为美国选择长期护理商业模式奠定了坚实的制度和文化基础。

不同于商业保险,社会保险模式则对国家财政支持具有较高要求。在引入长期护理社会保险制度之前,从2004年到2007年,韩国国内面临严重的人口老龄化问题和“社会性住院”*“社会性住院”现象是指因家庭功能缺失或弱化和老人福利院床位数不足,以及入住福利机构与入住医院两者之间在手续的便利性、费用负担以及康复效果的差别性等原因造成的许多有护理需求的老年人以入住医院来代替入住福利机构的普遍行为。现象。2014年韩国老年人长期疗养计划统计年报*2014年韩国老年人长期疗养计划统计年报,http://www.nhis.or.kr/bbs7/boards/B0039/14332.的数据显示,韩国人口老龄化率由2004年的8.51%提高到2007年的9.81%,老龄化年均增长率达到4.85%;老年人诊疗费用由2004年的51 364亿千元上升到2007年的91 189亿千元,年均增长率高达21.09%,其占总诊疗费用的比率由22.82%上涨到28.15%,年均增长率为7.25%。为了解决老龄化问题带来的社会养老问题,韩国在经过可行性分析和国内政治经济形势评估之后,决定于2008年正式引入长期护理社会保险计划。而早在2000年的时候,韩国就提出过建立长期护理保险的想法,但当时社会保障制度正面临着严重的预算赤字,社会保险模式并非最佳选择。由此可见,只有在有力的国家经济和财政保障的基础上,长期护理社会保险模式才能实现筹资和支付的可持续性。

津贴模式则与上述两种保险模式有较大区别:首先,其几乎完全依赖于国家财政,选择津贴模式的国家必须具备强大的经济实力和稳固的税收基础,大多数OECD成员国具备津贴模式得以生长的经济条件。第二,很多OECD成员国都是“福利国家”,这种原有的高税收、高福利模式所带来的福利刚性以及路径依赖,使得津贴模式成为一种自然的合理选择。第三,实施津贴模式的OECD成员国长期护理成本占GDP的比重一直相对稳定,能够维持着适度的国家税收和财政压力。最后,老龄化带来的对护理服务需求的增长、长期护理成本的增加、对公平合理的护理成本分担机制的追求以及由家庭结构的变化和女性就业率提高带来的非正式护理员的困境等,都是导致长期护理津贴模式的重要因素。

(二)制度成本

建立任何一项制度都需要付出代价,所有形式的代价就是本文所指的制度成本。三种模式在不同国家建立过程中都会产生制度成本,制度成本可以从制度的有效性、制度关联和制度实施过程三个角度来衡量。

1.制度的有效性 正式制度实施之前,长期护理费用基本由家庭以及个人自负,以家庭成员为主的非正式护理人员承担了主要护理工作。正式的长期护理保险制度正是为了减轻家庭和个人的经济与精神压力而创建,不同的正式制度在解决这一问题的过程中有着不同程度的有效性。长期护理商业保险模式是一种契约关系,其运行对政府的依赖性最小,政府承担的运行成本也最小;长期护理社会保险模式的运行对政府财政存在着一定程度上的依赖,政府承担部分责任;长期护理津贴模式中,政府则承担完全责任,其福利性惠及全体面临长期护理需求的国民。

2.制度关联 德国和日本遵循“护理保险跟随医疗保险”的原则建立了长期护理社会保险制度,从制度实施的成本角度来讲,这种做法是有效率的。首先,长期护理社会保险模式的筹资方式、政府责任等都与已有医疗保障制度具有一定的相似性,如果重新建立一种新的制度,必将付出较大的创新成本;其次,比起另外缴费,在现行医疗保险费率的基础上对保费微调会获得国民对新制度的较大支持而减小制度的转轨成本;第三,尽管长期护理商业保险模式的保险合同设置相对独立于政府保障体系,但其在长期护理服务的提供过程中会涉及专业护理机构和有一定护理资质的养老机构的选择问题,与现有的“医养结合”理念不可分割;第四,长期护理津贴模式依附于现行财政和税收体系,只有充分考虑新旧制度的融合,才能获得现有制度的关联性支持,减少新制度实施过程中的运行成本。

3.制度实施过程 制度实施过程对成本的影响,可以从机构建设和人员培训两个角度衡量。尽管三种长期护理保险制度在运作模式、基金管理方式和对财政的依赖程度上有着较大差别,但在长期护理产业的机构和设施建设以及人员培训和整合方面,三者具有相当大的相似性。在政府政策的引导以及国民对于长期护理服务需求的刺激下,市场都会因此做出相应的反应,从这种意义上讲,制度实施过程带来的制度成本并不存在明显差异。

(三)经济社会效益

1.受益群体持续扩大 美国于1974年开始实施长期护理商业保险制度,1987年到2002年间其市场份额增长率达到年均18%。2002年以后通过个人销售、团体销售和雇主资助保费销售等各种方式销售出的保单数量和保费收入均不断上涨。日本于2000年引入长期护理社会保险计划之后,改变了原有老年护理服务体系“低收入老人优先”的原则,实现了受益群体的扩大化。长期护理津贴模式因其“受益人没有收入、年龄、性别、受教育程度以及社会身份等各方面的限制”的特点大大刺激了机构护理和家庭护理服务的需求与发展。

从图1可以看出,一方面,尽管不同国家采用不同的模式,但不论是机构护理服务接受者人数还是居家护理服务接受者人数都呈现出相似的增长趋势;另一方面,实施社会保险制度的以色列和日本,以及实施津贴模式的挪威,呈现出居家护理服务接受者人数远高于机构护理服务接受者人数的趋势,而在实施商业保险模式的美国,护理服务的使用者在居家还是机构的选择上则没有太大差异。实践表明,各国虽然采取了不同的长期护理保险模式,但“居家护理先于机构护理”却是各个国家共同的发展趋势,是各国在制度运行过程中总结出来的宝贵经验。

图1 2002—2014年典型国家机构护理服务和家庭护理服务接受者人数变化趋势图数据来源:OECD官方网站http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm

2.长期护理费用不断上涨 奥地利政府每年安排长期护理津贴制度的支出费用占GDP的比重在0.68%上下波动,而总的医疗卫生支出费用则约为GDP的10%*奥地利统计局官方网站http://www.statistik.gv.at。,尽管奥地利的长期护理津贴支出费用占GDP的比重不大,但对总的医疗卫生支出的替代性却不容忽视。

与奥地利相比,实施社会保险模式的韩国其国内长期护理费用支出则呈现出较为明显的上涨趋势(图2)。同时,每位护理服务使用者月均费用由2010年的958 652韩元增加到2014年的1 024 520韩元,费用支出占GDP的比重也由2010年的0.217%上升到2014年的0.244%。

图2 2010—2014年韩国长期护理费用支出变化折线图数据来源:2014年韩国老年人长期疗养保险统计年报http://www.nhis.or.kr/bbs7/boards/B0039/14332.

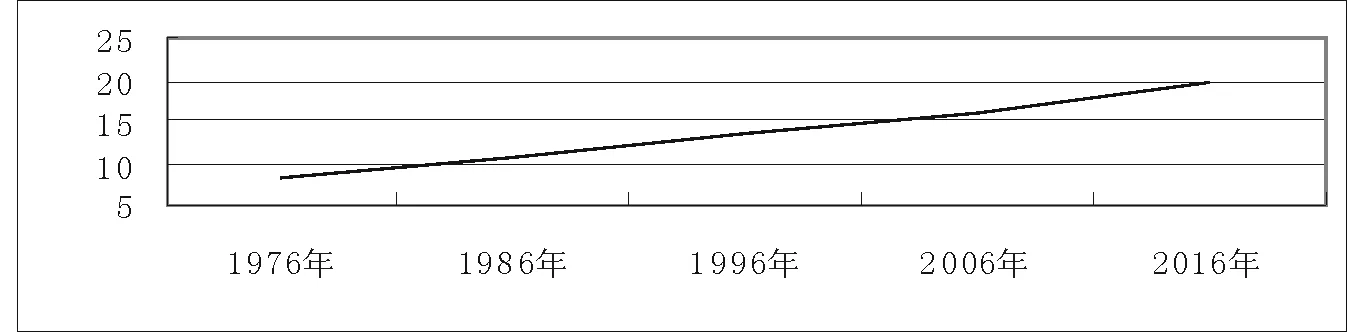

不同于上述由政府主导的津贴模式和社会保险模式,美国有着世界上最大的由市场主导的长期护理商业保险市场。2008年,美国长期护理费用支出为2 030亿美元,并将随着人口老龄化现象的加剧而持续增加[10]。图3显示,到2016年美国健康护理支出费用占GDP的比重将达到19.6%。

3.长期护理产业的发展 长期护理保险模式的引入大大促进了长期护理产业的发展,包括护工人数和床位数在内的人均可享受护理资源在各国都普遍呈现出上涨趋势。然而,由于三种模式的各自特点,各国的情形又有所区别(表2)。以色列的床位数量和护工人数均呈现上涨状态;瑞典的床位数则呈下降趋势,护工人数在波动的状况下总体有所增加;美国的床位数在2009年出现上涨情形之后开始下降,其护工人数总体呈现上涨的趋势。长期护理产业的迅速发展在保证长期护理服务供给数量的同时也能够创造新的就业岗位,尽管以色列是社会保险模式的代表国家,瑞典是津贴模式的代表国家,美国是商业保险模式的代表国家,但包括三者在内的世界各国都纷纷建立了与之相配套的日趋完善的统一长期护理服务供给和质量监管体系,以确保长期护理服务供给数量和质量。

图3 美国健康护理支出占GDP的比重(%)资料来源:USGA Office. Gene L. Dodaro. Long-Term Fiscal Outlook: Long-Term Federal Fiscal Challenge Driven Primarily by Health Care[R]. Government Accountability Office Reports. 2008(6):12[11].

2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年以色列床位数18422181961854618632190591934819416护工数63940719607497077440844509200099500瑞典床位数135214134046133452131814128797127230/护工数222080216785220975222446223597225504231765美国床位数16486081663959166344516634451646302//护工数462017947225564819114495495451236395364759/

数据来源:OECD官方网站http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm

三、三种典型长期护理保险模式面临的问题

(一)长期护理商业保险模式面临的问题

商业性长期护理保险主要面临两方面的问题:第一,市场规模难以扩大。一方面保险公司为了解决逆向选择问题而采取的严格的资格审查制度将护理风险较高的人群排除在外,淡化了保险应有的保障功能;另一方面自愿性和逆向选择导致商业保险的价格过高,根据美国健康保险计划(The American’s Health Insurance Plans)的调查[12](P88),1990年和2010年分别有58%和56%的人以保费过于昂贵为由放弃参加长期护理商业保险,很多美国中产阶级有购买长期护理保险的需求,但往往因高昂保费望而却步。第二,社会救助对于商业护理保险有挤出效应。根据布朗(Brown)和芬克尔斯坦(Finkelstein)的测算[10],2/3的商业长期护理保险90%的潜在市场已经被Medicaid计划挤出。一方面,Medicaid计划中受益人在前期不需要付出额外保费成本的情况下能获得相当于长期护理商业保险60%的保障水平;另一方面,考虑到中低收入阶层的收入水平,保费高昂、缴费年限漫长和保障水平一般的商业性质长期护理保险必然不是最佳选择。

(二)长期护理社会保险模式面临的问题

长期护理社会保险主要面临两方面的问题:第一,资金不可持续。日本的长期护理保险制度采用现收现付制,并在制度实施之初提供的服务项目多、给付范围广、给付标准高。初始规模设定过大、现收现付制的资金筹集模式,加上人口老龄化现象的不断加剧、非正规就业人口的增加、以及护理服务的成本攀升等因素,使得原本已出现财政困难的地方政府难以负担越来越高的护理费用,面临严重危机。第二,制度实施的地区差异。一方面,由于中央政府只负责制定待遇给付条件、费用负担比例等详细的制度内容,地方政府负责经办管理和承担财政兜底责任,因此,地方政府因各自差异化的经济与社会条件在制度实施过程中采取不同的做法在所难免;另一方面,不同地区的老龄化程度不一,对护理服务和护理设施的需求各异,因此,不同的地方政府面临着不同的服务给付费用和财政压力。

(三)长期护理津贴模式面临的问题

长期护理津贴模式主要面临三方面的问题:第一,费用压力。随着人口老龄化进程的加快和长期护理保险覆盖面的扩大,护理服务的需求激增,对国家财政具有高度依赖性的长期护理津贴制度面临的费用压力尤其巨大。第二,道德风险。长期护理津贴制度面临的道德风险问题更加显著。家计调查是获得津贴制度支持的门槛,为了匹配接受救助的资格条件,很多家庭极有可能在家计调查时隐瞒真实的家庭收入状况,甚至通过其他方式占用有限的护理资源。第三,对储蓄和投资的挤出效应。对储蓄和投资的挤出现象主要发生在长期护理津贴制度中。一方面,在个人收入一定的情况下,高额税收会减少个人可支配收入,挤占个人储蓄和投资;另一方面,较高的待遇水平和待遇享受无门槛会增强国民安全感,降低国民对风险的预期,从而减小对商业保险的需求。

四、三种典型长期护理保险模式在我国的适用性分析

与世界各国的趋势相同,我国目前也面临着严重的长期护理服务需求。据预测[13],我国65岁及以上失能老人数占老年人口总数的比例将由2014年的58.84%增加到2050年的68.33%;同时,护理服务潜在需求总规模将从2014年的3 089.96亿元迅速上涨到2050年的42 695.34亿元。除了不断上涨的长期护理费用外,家庭结构的变化和人口流动与迁徙也是催生长期护理保险的两大重要因素。一方面,家庭结构的核心化和小型化将导致老年人口抚养比的上升,2030年我国老年人口抚养比将达到24.38%,2050年则进一步达到39%,远高于2010年的10.01%;另一方面,我国城镇化和工业化进程的加快将导致年轻劳动力由农村向城市的转移加速,农村空巢老人数大幅增加,家庭护理功能急速弱化。迫切的长期护理服务需求要求我国必须尽早建立系统的、有效的长期护理保障体系。

(一)长期护理津贴模式与我国现阶段社会保障建设目标不一致

社会保障制度模式的选择与经济社会发展水平直接相关。根据国际货币基金组织官方网站2013年发布的数据显示,实施长期护理津贴制度的挪威、瑞士、澳大利亚、瑞典、丹麦和加拿大等国的人均GDP排名处于世界前十。而我国人均GDP仍处于较低水平,世界排名在80位之后。党的十六大报告明确提出:“建立健全同经济发展水平相适应的社会保障体系,是社会稳定和国家长治久安的重要保证”。我国现阶段仍然处于发展中国家的国情决定了长期护理津贴制度不可行。与此同时,尽管国家负有为全体国民提供福利保障的责任,但完全的福利覆盖也会带来个人危机感丧失、对福利制度的过分依赖等问题。

(二)长期护理社会保险模式应作为我国多层次长期护理保障体系的基本支柱

国家“十三五”规划明确提出“探索建立长期护理保险制度,开展长期护理保险试点”。因此,长期护理保险制度已经作为我国全民医疗保障体系的重要组成部分被提上了议事日程。但是,综合对比三种模式看来,津贴制度的普惠性质和对政府财政的高要求以及商业保险的逆向选择等固有缺陷决定了这两种模式下的资源配置方式很难设计出科学有效的甄别机制,只有强制性的社会保险模式才是瞄准护理服务需求者、优化护理资源配置的最佳选择。并且,建立长期护理保险制度与我国社会保障建设目标一致,可以共享目前五大险种的经办管理服务平台和数据资源,依托基本医疗保险现有的信息平台,实现“医疗保险与护理保险相互衔接”。目前,部分地区的长期护理保险试点工作已经收到了很好的成效,提升了失能老人的生活质量,分担了家属的经济和照料负担,缓解了“社会性住院”现象,减轻了基本医保基金的支付压力,“医养结合”的养老护理机构也得以发展。

(三)长期护理商业保险模式只能作为我国多层次长期护理保障体系的补充支柱

长期护理社会保险模式能够克服商业保险固有的逆向选择和道德风险等缺陷,保障覆盖范围,但其以提供最基本的保障为目标,灵活性较差,无法满足高收入群体的多样化需求。而商业保险基于市场机制追求利益最大化,在提高运作效率上有着社会保险模式不可比拟的优势。两种模式的相互融合将更有助于实现保基本、广覆盖、有差别、多层次的长期护理保障政策目标。但我国现阶段不具备将长期护理商业保险模式作为主体的条件。根据中国商业健康保险市场的发展数据[14],2010年中国商业健康保险费收入仅为677.47亿元,占GDP的比重为0.17%,人均健康保险费为50.6元,与世界平均水平相差甚远;且我国目前尚属于发展中国家,商业保险无法解决数量众多的中低收入家庭的护理保障问题。故长期护理商业保险模式只能处于补充地位。

[1] JEFFREY R, FINKELSTEIN B A. The Interaction of Public and Private Insurance: Medicaid and the Long-Term Care Insurance Market[J].America Economic Review,2008,(3).

[2] Lakdawalla D, Philipson T.The Rise in Old-Age Longevity and the Market for Long-term Care[J].American Ecomomic Review,2002,(92).

[3] 曹信邦,陈强.中国长期护理保险需求影响因素分析[J].中国人口科学,2014,(4).

[4] 魏华林,何玉东.中国长期护理保险市场潜力研究[J].保险研究,2012,(7).

[5] 郝君富,李心愉.德国长期护理保险制度设计、经济影响与启示[J].人口学刊,2014,(2).

[6] BIHAN B L, MARTIN C. Reforms in Long-Term Care Policies in Europe. Investigating Institutional Change and Social Impacts, Chapter: Steps Toward a Long-Term Care Policy in France: Specificities, process and actors[R].Publisher: Springer, Editors: Ranci C., Pavolini E., 2013:139-157.

[7] RHEE J C, DONE N, GERARD F. Anderson. Considering long-term care insurance for middle-income countries: comparing South Korea with Japan and Germany[J].Health Policy,2015(119).

[8] BAKX P, MEIJER C D, SCHUT F,et al. Going Formal or Informal, Who Cares? The Influence of Public Long-Term Care Insurance[J].Health Economics,2015(24).

[9] 董琳.不同模式长期护理保险制度比较分析[J].卫生经济研究,2011,(6).

[10] JEFFREY R, FINKELSTEIN B A. Insuring long-term care in the united states[J].Journal of Economic Perspectives,2011(4).[11] OFFICE U, DODARO G L. Long-Term Fiscal Outlook: Long-Term Federal Fiscal Challenge Driven Primarily by Health Care[R].Government Accountability Office Reports,2008,(6).

[12] 李慧欣.美国商业长期护理保险的发展及其启示[J].保险研究,2014,(4).

[13] 胡宏伟,李延宇,张澜.中国老年长期护理服务需求评估与预测[J].中国人口科学,2015,(3).

[14] 李文群.长期护理保险国际经验与政策建议[J].经济研究导刊,2012,(1).

[责任编辑 陈 萍]

The Comparison of Three Long-term Care Insurance Patterns

LIU Chang-ping, MAO Ting

(CenterforSocialSecurityStudies,WuhanUniversity,Wuhan430072,China)

Long-term care allowance, social long-term care insurance and commercial long-term care insurance are three different kinds of long-term care insurance patterns internationally. Every mode has its own frame structure. In the practices of various countries, governments had quite different regulations on insurance premiums and the methods for treatment. This paper compared the three modes from the perspective of economic-social condition, institutional cost and economic-social effect and found that every long-term care insurance institution had enlarged benefit coverage, increased care expenses, promoted the development of care industries. Also, a lot of problems have appeared with the implementation of the institutions, such as fiscal pressure, moral hazard, the crowd-out effect and the small market size. Finally, we analyzed the applicability of the three modes in our country respectively.

Long-term care; social insurance pattern; commercial insurance pattern; allowance pattern

2016-03-16

2012年国家自然科学基金项目(71273198)

刘昌平,男,湖北武汉人,武汉大学教授、博士生导师,从事养老金理论与政策研究。

F840.6

A

10.16152/j.cnki.xdxbsk.2016-06-015