“克孜尔尕哈”语源、语义考

——兼论新疆的相关维吾尔语地名

李树辉

(新疆社会科学院 语言研究所,新疆 乌鲁木齐 830011)

烽火台为夯土结构,层厚约0.15米,基底呈长方形,东西长6米,南北宽约4.5米。由基地往上逐渐收缩成梯形,高15米左右。烽燧上部夯层中夹有木骨层,每层间距约1米,顶部为土坯垒砌,上建有望楼。现仅存木栅残留物。烽体由于长期受自然侵蚀、风化,南侧中上部已呈凹槽状。烽燧北侧尚存坍塌的废墟,当系登临烽燧顶端的辅助建筑。该烽燧2001年被国务院公布为全国重点文物保护单位,2005年被列入丝绸之路(新疆段)大遗址保护项目。

距克孜尔尕哈烽火台1公里处的克孜尔尕哈石窟亦是因毗邻该烽燧而得名。石窟开凿在东西宽170米,南北长300米范围内的崖壁上,分为东西两大组群,现存洞窟54个,编号洞窟46个。其中较完整的洞窟38个,有壁画的洞窟11个,是距古代龟兹国都城最近的一处石窟寺。石窟的壁画按内容和风格可分为四期,时间自东汉末至唐,而尤以南北朝和隋唐为多。

一、克孜尔尕哈烽火台的营造及相关历史

古龟兹地区自汉宣帝在位(前73-前49)时开始,便是汉兵重要的屯垦戍守之地,亦是西域都护府所在地。唐代更是统辖安西四镇(龟兹、于阗、疏勒、碎叶)重兵,管辖天山南北及西至阿姆河流域的安西都护府和安西大都护府所在地。武周时北庭都护府分立后,始分管天山以南地区。其时,今拜城县、温宿县以北地区为突厥语游牧族群(汉代为乌孙,隋唐为突厥)的栖息地。拜城县卡拉苏河东岸台地曾发现一处汉代或南北朝时期的古墓群,共有7座南北向链状排列的石堆墓。温宿县吐木秀克镇尤喀克塔尕克村也曾发现一处南北向链状排列的古墓群,约有200座石堆墓或石圈墓。此类墓葬广泛分布于天山北麓、东天山及中天山南麓、帕米尔高原东部、伊犁河流域、阿尔泰地区以及吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦,是战国末期以迄唐代乌古斯部族及其先民始终保持的墓葬形制。[注]李树辉《西域南北向链状排列墓葬之种属及相关问题研究》,待刊。

北魏太和十六年八月(492年9月)[注]有关阿伏至罗率众西走的时间,《魏书·蠕蠕传》及《北史·蠕蠕传》作太和十六年八月(492年9月),《魏书·高车传》作太和十一年(487),本文取前说。,以副伏罗部(即乌古斯部族afʃar部落)为核心的10余万落高车民众因不愿为柔然统治者卖命,反对出兵侵扰北魏边境,在阿伏至罗与从弟穷奇的统领下,由平城(今大同市东北)西返中天山地区,“至前部西北,自立为王……二人和穆,分部而立,阿伏至罗居北,穷奇在南”[注]《魏书》卷103《高车传》,北京:中华书局,1974年,第2310页。。“前部”指车师前部即吐鲁番盆地,其“西北”正当龟兹之北。

北魏肃宗孝明帝继位初年(516),这一支乌古斯人被柔然击败,首领弥俄突被杀,“其部众悉入嚈哒”[注]《魏书》卷103《高车传》,第2311页。,即逃往天山南麓的嚈哒境内避难——其时的塔里木盆地和焉耆盆地均为嚈哒属地。之后,该部曾以“滑国”(“滑”音gu,为ouz的略音便译,“滑国”即“乌古斯国”)之名频繁遣使向南朝梁贡献方物[注]《梁书》卷3《武帝纪下》,北京:中华书局,1973年,第63、70、79、85页;卷54《西北诸戎传》,第812页。。正为此,又以“滑国”之名见于《梁书》、《南史》,南朝梁《职贡图》中第一个记载的便是滑国,而北魏则仍以“高车国”名之。弥俄突弟伊匐在嚈哒支持下复国后又遣使北魏,北魏于正光三年“夏四月庚辰(522年5月29日),以高车国主覆罗伊匐为镇西将军、西海郡开国公、高车王”[注]《魏书》卷9《肃宗纪》,第233页。《北史·魏肃宗本纪》亦有几乎相同的记载。。“覆罗”即副伏罗[注]周伟洲《敕勒与柔然》,上海:上海人民出版社,1983年,第38页。,伊匐为副伏罗部阿伏至罗从弟穷奇之子、弥俄突之弟。

这期间,滑国之留居内地者还被称作“高车滑骨”[注]《魏书》卷38《王宝兴传》,第877页;《北史》卷35《王宝兴传》,北京:中华书局,1974年,第1290页。。莫高窟第285窟北壁有西魏大统四年和五年(538、539)的榜题。其中西数第七铺(无量寿佛)下“大代大魏大统五年五月廿一日”(539年5月24日)发愿文中有“佛弟/子滑黑奴”的题名。另一篇为大统五年四月廿八日(539年5月31日)所写的发愿文。发愿文东侧所绘供养人像列西向第一身的题名为:“清信士滑□安供养像。”第二身题名为:“清信士滑黑奴供养/(滑)昔海。”同列供养人像的第四身题名为:“清信士滑一供养。”滑姓男供养人画像的衣饰都具有乌古斯突厥人的特征:身穿小口袖圆领褶,头戴卷沿帽,腰带上系有打火石、针筒、刀子、磨刀石、解结锥、绳等“革占鞢七事”,正与广布于天山、阿尔泰山地区的突厥石人及南京故宫博物院藏《梁职贡图》残卷中滑国使者的画像相同。此前,学术界一直将嚈哒与滑国相混同[注]国内最具代表性的是谭其骧主编《中国历史地图集》,该书第4册(北京:中国地图出版社,1982年,第19-20、21-22、58-59页)在葱岭西的“嚈哒”下便直接括注为“滑国”。日本学者亦是如此,参见[日]内田吟风《北アジア史研究——鲜卑柔然突厥篇》,京都:同朋舍,1975年,第435页。,将高车和突厥视为互不相干的两个群体,实误。

以克普恰克(qïptʃaq)部落为核心的后(东)突厥汗国(køk tyrk)取代前(北)突厥汗国后,西突厥汗国仍沿用旧名以tyrkis自称,汗庭也一直设在龟兹以北“六百余里”的aq ta山区,即《旧唐书·突厥传下》所载“龟兹北三弥山”,《新唐书·西域传上》所载龟兹之北的“阿羯田山,亦曰白山”及《世界征服者史》所载不可汗(buqu qaan)与少女约会的“阿黑塔格”[注][伊朗]志费尼著,何高济译、翁独健校对《世界征服者史》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1980年,第64页。。“阿羯田山”、“白山”、“阿黑塔格”均为突厥语aq ta的不同汉译。568年,拜占庭使臣扎玛尔克便是在该山的一座山洞中拜谒室点密可汗的[注][法]阿里·玛扎海里著,耿昇译《丝绸之路——中国—波斯文化交流史》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006年,第366-367页。。至统叶护可汗时,始“移庭于石国北之千泉”[注]《旧唐书》卷194《突厥传下》,北京:中华书局,1975年,第5181页。。

东西突厥分裂后,位于龟兹北的今巴音布鲁克草原仍是西突厥的南庭所在地,伊犁河谷则是其北庭所在地。《旧唐书·突厥传下》:

西突厥本与北突厥同祖。初,木杆与沙钵略可汗有隙,因分为二。其国即乌孙之故地,东至突厥国,西至雷翥海,南至疏勒,北至瀚海,在长安北七千里。自焉耆国西北七日行,至其南庭;又正北八日行,至其北庭。铁勒、龟兹及西域诸胡国,皆归附之。其人杂有都陆及弩失毕、歌逻禄、处月、处密、伊吾等诸种。风俗大抵与突厥同,唯言语微差。[注]《旧唐书》卷194《突厥传下》,第5179页。

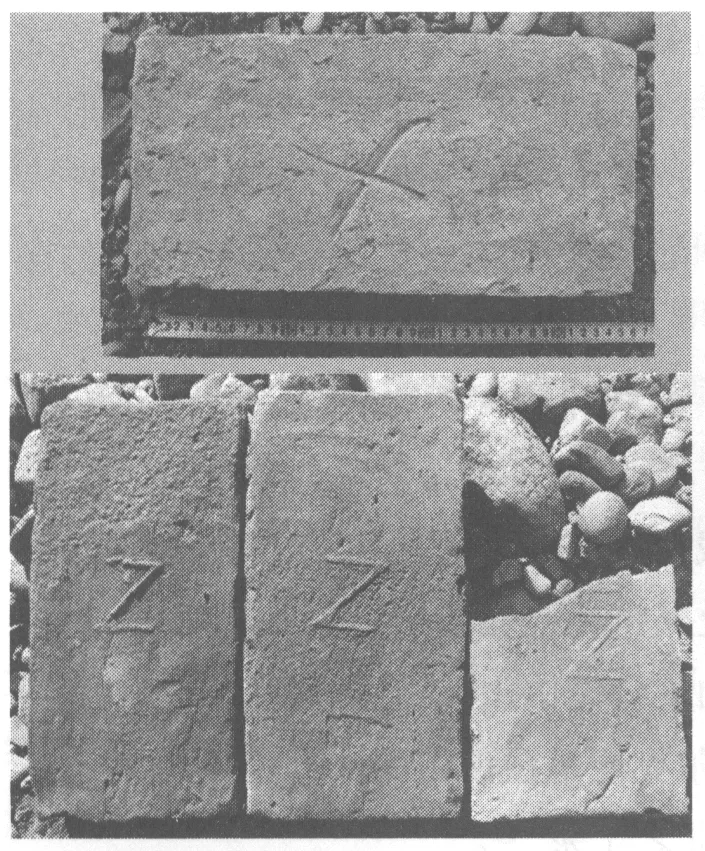

横穿却勒塔格山的盐水沟是拜城和库车之间的唯一通道,游牧族群时常沿盐水沟进入袭扰龟兹地区。《大唐西域记》卷1“屈支国·大龙池及金花王”条便有屈支国“人皆龙种,恃力作威,不恭王命。王乃引搆突厥,杀此城人,少长俱戮,略无噍类。城今荒芜,人烟断绝”的记载。《史集》载称,afʃar部落的印记符号为“+”,属于乌古斯部族buzuq集团julduz(星)支系。alqa bølyk部落名的语义为“前部”,印记符号为“z”,属于乌古斯部族buzuq集团kyn(太阳)支系[注][波斯]拉施特主编,余大钧、周建奇译《史集》第1卷,北京:商务印书馆,1983年,第142-143页。。2007年,考古工作者在发掘库车友谊路墓葬时曾在M3和M8散落的砖面上发现刻画有这两类印记符号(图2),虽不能据此确定墓主人是突厥乌古斯人,却也间接表明墓砖应出自其人之手,这两个部落曾活动于龟兹一带。正可与《魏书·高车传》有关“穷奇在南”、“其部众悉入嚈哒”等

图2 库车友谊路出土墓砖上的“+”形印记符号和“z”形 印记符号(于志勇 提供)

记载相印证。同时,还意味着该墓葬的年代当在北魏孝明帝熙平元年(516)以后。有学者据墓葬形制和照墙装饰推断库车友谊路墓葬“M3的年代可能要晚于晋十六国时期,应该在隋唐或以后”[注]刘宵《新疆库车友谊路墓葬M3的年代问题》,《重庆科技学院学报》2011年第12期,第145-146页。。考古工作者则将库车友谊路砖室墓葬确定为魏晋十六国时期。[注]于志勇、吴勇等《新疆库车友谊路魏晋十六国时期墓葬2007年发掘简报》,《文物》2013年第12期,第37-55页。据墓砖刻画的这两类印记符号、墓葬所出半两、五铢等钱币及《魏书·西域传》有关龟兹国“北去突厥牙帐六百余里”的记载推断,墓葬年代当在北魏孝明帝熙平元年(516)至唐武德四年(621)的105年间。值得注意的是,开元通宝中亦有一类背穿左作“+”形符号的前突厥汗国时期的货币(图3),亦可证前突厥汗国的早期统治者出自afʃar部落。

图3 背穿左作“+”形印迹符号的开元通宝

二、“克孜尔尕哈”的语源和语义

对龟兹屯垦区而言,山北游牧族群的袭扰是最大的威胁,而盐水沟又是其进入龟兹屯垦区的必经之地。克孜尔尕哈烽火台正是为此而设的军事预警设施,是护卫整个垦区的前哨,承负着护卫屯垦区安全的重要职能。一旦有游牧族群来袭,俟其一出山口便会被戍卒发现,及时向龟兹城里发出警报,以便做好防御准备。关于烽燧选址、修建、功能设置、戍卒人数及装备配置等,唐李筌撰《太白阴经》卷5《预备·烽燧台篇》第46有详细的介绍:

经曰:明(烽)燧于高山四望险绝处置。无山,亦于平地高迥处置。下筑羊马城,高下任便,常以三五为准。台(高)五丈,下阔三丈,上阔一丈,形圆,上盖屋覆之。(屋)径阔一丈六尺,一面挑出三尺,以板为之,上覆下栈。屋上置突灶三所,台(下)亦置三所,并以石灰饰其表里。复置柴笼三所,流大(火)绳三条在台侧。上下用软梯,上收下垂。四壁开孔,望贼及,安望火筒。置旗一面,鼓一面,弩两张,炮石、垒水(木)、停水瓮、生粮、干粮、麻蕴、火钻、火箭、蒿艾、狼粪、牛粪。每夜,平安举火一把,闻警举二把。见烟(尘)举三把,见贼举烧柴笼。如早夜平安,(火)不举,节(即)烽子为贼提。一烽六人,五人烽子,递加更刻,观望动静,一人烽率(卒)知文书、符牒传递。[注][唐]李筌撰《太白阴经》卷5《预备·烽燧台篇》第46,文渊阁《四库全书》第726册,上海:上海古籍出版社,2003年,第198页。

克孜尔尕哈烽火台正是“于平地高迥处置”。烽燧以北约50米处尚存建筑废墟,当即是附属之“羊马城”建筑。据此可推知,该烽火台在唐代的戍卒人数、装备配置及功能设置等情况。[注]烽火台在不同历史时期的戍卒人数、装备配置及功能设置不尽相同。成书于15世纪上半叶的《沙哈鲁遣使中国记》载称:“烽火指的是一所高二十码的房子,在这座建筑物上总有十个人在守望。他们实际上把它建筑得高到从那里可以望见另一座烽火。倘若突然发生了意外的事,例如在边境地点出现了外国军队,他们马上点燃烽火。下一个烽火一发现火的信号,就照样行动。这样在一天一夜的时间中得知三个月旅程外发生的事。紧跟这烽火之后,所发生的事被记在一份信件中,由急差一手交到另一手。急递铺指的是很多长期驻守在—个地点的人户。他们的职掌和工作是这样:当接到一份信件时,一个作好准备的人立刻把它火速送往另一急递铺。他又用向样的方法送往下一个,直到把它送达都城。从一个急递铺到另一个,中间有十个固定的站,每十六站相当于一标准法儿珊(原注:法儿珊

单据词形便可断定,此二词应为同一词语的不同方言变体形式。如MⅢ.331:qordaj(鸬鹚)在现代维吾尔语中便有qodaj、qoda两种词形。也即是说,现代维吾尔语的qïzïl qaa是由古代突厥语的qïzïl qaru(qaruj)演变而来,语义为“红色哨所”或“红色烽火台”——因该烽火台呈浅红色而得名。

从构成上看,维吾尔语的taʃqïrï(外,外面)、itʃkiri(里,里边)、ilgiri(前,以前,原先,早先)、juqurï(高的;上的,上面的)等词后的-qïrï/-giri,显然也是由-qaru/-gɛry演变而来的。对此,仅将古今语言的向格语素加以比较便可一目了然。例如:

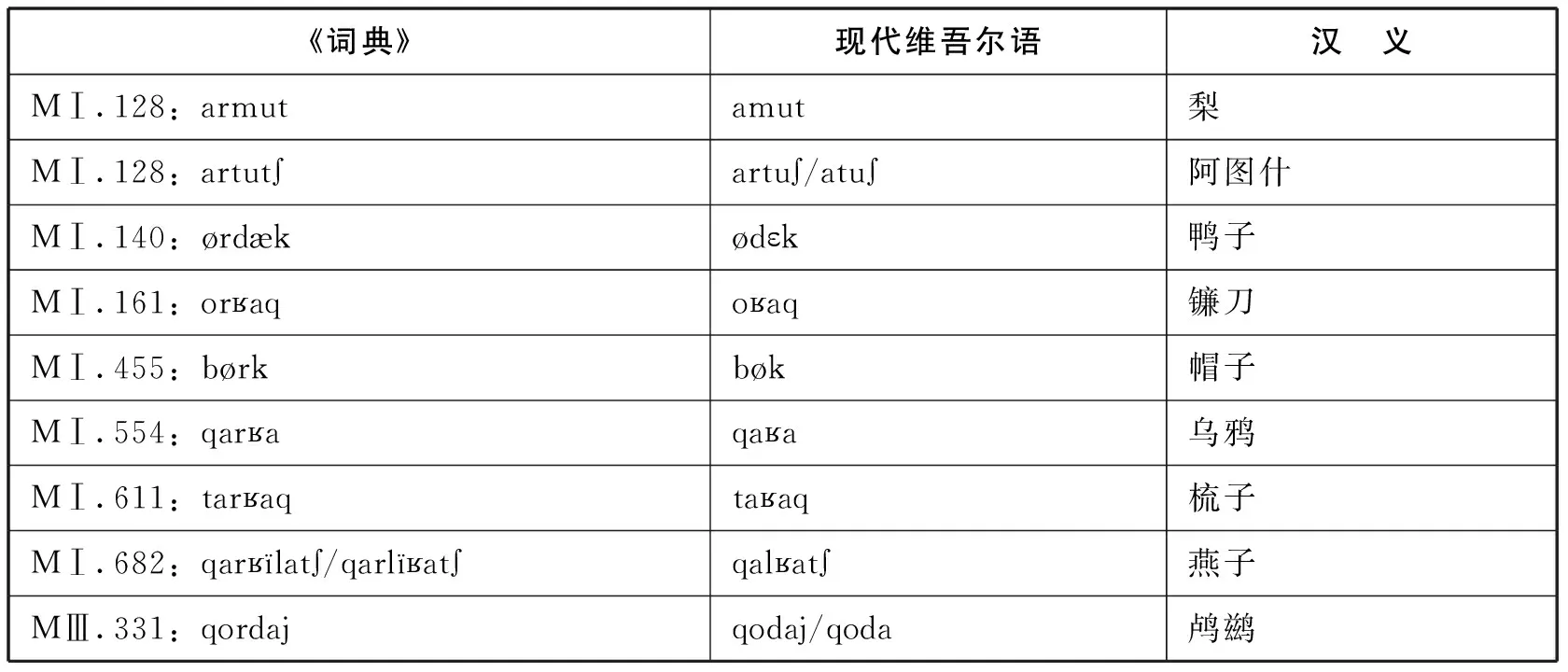

正为此,兰司铁认为现代诸突厥语言的向格语素都源于古代突厥语的-aru,是-ru音组脱落的结果[注][芬]G·J·兰司铁著,陈伟、沈成明译《阿尔泰语言学导论》,北京:中国社会科学出版社,1981年,第22、31页。。至于音节末尾或词尾后的-r音的脱落,在11世纪以后更是一种非常普遍的现象。例如:

《词典》现代维吾尔语汉 义MⅠ.128:armutamut梨MⅠ.128:artutʃartuʃ/atuʃ阿图什MⅠ.140:ørdækødɛk鸭子MⅠ.161:orʁaqoʁaq镰刀MⅠ.455:børkbøk帽子MⅠ.554:qarʁaqaʁa乌鸦MⅠ.611:tarʁaqtaʁaq梳子MⅠ.682:qarʁïlatʃ/qarlïʁatʃqalʁatʃ燕子MⅢ.331:qordajqodaj/qoda鸬鹚

受-r音脱落的影响,某些词中的-rmu-/-mur-音组甚而进一步演变为-m-音。如“大蒜”一词,《词典》作sarmusaq/samursaq(MⅠ.683),而在现代维吾尔语中已演变为samsaq。

-r音的脱落现象显然是受口语的影响而产生的,印欧语居民的突厥化应是加速这一音变进程的重要原因。至今,这一现象在维吾尔语口语中仍表现得非常突出,如多将bardïm(我去了)说成ba:dïm(badïm),将barmu joq(有没有)说成ba:mu(bamu)joq。某些在维吾尔语中已脱落的r音,在其他突厥语言中却保留了下来。如维吾尔语的χaman(打谷场,麦场,打好的粮食堆),土尔其语作χarman(打谷,收成季节;混合),哈萨克语作qerman(麦场,打谷场);维吾尔语的qaa(乌鸦),哈萨克语、柯尔克孜语作qara,西部裕固语作Garγa,《词典》亦作qara(MⅠ.554)。另如见于古代回鹘文史诗《乌古斯可汗的传说》第10行和第93行的syrmɛ(麨),《词典》中已变为symɛ(MⅢ.323)。

三、移民和语言变异

希吉勒历909年(=公元1503/1504年),满速儿属臣、朵豁剌惕部的异密——密儿·札八儿·比儿的勾结哈实哈儿(qɛʃqɛr,=喀什噶尔)的同族首领阿巴·癿乞儿,“他们一起进入阿克苏,经过猛攻后占领了这座城堡,大肆劫掠速檀·阿黑麻和他的人民二十五年来所积蓄的财产和宝藏。事后把这些财物连同阿克苏臣民——不论是蒙兀儿人还是农民(Rayat)——一起掳掠到哈实哈儿去”[注][叶尔羌汗国]米尔咱·马黑麻·海答尔著,新疆社会科学院民族研究所译,王治来校注《中亚蒙兀儿史——拉失德史》第1编,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1983年,第342页。。此后,又“攻掠拜城和苦先,把当地居民全部掳到阿克苏,两区人烟为之一空”[注][叶尔羌汗国]米尔咱·马黑麻·海答尔著,新疆社会科学院民族研究所译,王治来校注《中亚蒙兀儿史——拉失德史》第2编,第266页。。不久他们又将财物和人民掳掠到了哈实哈儿。“异密·札八儿·比儿的从所有的城镇、地面、乡村和高地将全体居民赶出来。昔日的城堡村庄只落得由鹰隼为王,而原野则成了黄羊的世界”[注][叶尔羌汗国]米尔咱·马黑麻·海答尔著,新疆社会科学院民族研究所译,王治来校注《中亚蒙兀儿史——拉失德史》第2编,第266页。。史称:

米尔咱·阿巴·癿乞儿征服阿克苏时,曾将该地及其附属地区烧杀一空,并将当地居民迁到哈实哈儿。他还派了一支轻装的〈jarida〉部队驻在要地乌什。这支军队也从事一些耕作。[赛德汗] 征服哈实哈儿之后,立刻仿效米尔咱·阿巴·癿乞儿的办法,派人到乌什去驻守。艾曼·火者·速檀立刻奉命前往,在那里扎营。他恢复了该城及其附近地区的耕种以后,来年又到了阿克苏,重修当地城堡。[注][叶尔羌汗国]米尔咱·马黑麻·海答尔著,新疆社会科学院民族研究所译,王治来校注《中亚蒙兀儿史——拉失德史》第2编,第260页。

《伊米德史》也有相关记述:

米儿咱阿巴拜克尔因阿克苏人帮助了艾合买德汗,对阿克苏人进行了残酷的掠夺和屠杀,将幸免于屠杀的庶民散居到了六城各地。此后十六年间,阿克苏城成了野兽出没、荒无人烟的废墟。

苏丹赛义德汗获得七城的统治地位后,将大批庶民无论其原籍是否是阿克苏,一律迁往阿克苏,因此阿克苏庶民长期以来都处在不和睦之中。因为他们是来自各个不同的地区。[注][清]毛拉木萨·赛拉米著,艾力·吾甫尔译注《伊米德史》,载《清代察合台文文献译注》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2013年,第378、379页。

据此可知,拜城、苦先和阿克苏的居民曾于16世纪被全部掳掠到哈实哈儿。此后,米尔咱·阿巴·癿乞儿另派遣了一支哈实哈儿的部队进驻乌什,并“从事一些耕作”。赛德汗统治初期也曾向乌什、阿克苏等地移民,开发因战乱造成荒芜的农区。

另在记述16世纪以艾哈迈德·卡桑尼为尊号而闻名于中亚的神学家大霍加买合杜木·艾扎木及其长子依禅·卡朗家族几代著名霍加生平的《大霍加传》中,也有将喀什噶尔和叶尔羌的异教徒驱逐到阿克苏以东地区的记载:萨赫甫卡朗打着“去伊斯兰故乡周游”之名,在忽毡等地“招募了大队人马,来到喀什噶尔同异教徒交战,杀死了许多异教徒,收复了叶尔羌,把异教徒赶到了阿克苏以外”[注]崔维歧译,宝文安、王守礼校《大霍加传》,《新疆宗教研究资科》第12辑,1986年,第47页。另见《清代察合台文文献译注》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2013年,第272页。。

可见,现今阿克苏、库车、拜城和乌什等地居民的先民,大多是16世纪从喀什噶尔、叶尔羌迁徙至当地的移民后裔。徙至当地的居民自然将其原方言土语携至新的居地,如莎车土语和阿克苏土语都将bir(一)说成bi便是这种因移民导致的语言现象。通晓维吾尔语者皆知,喀什土语多将词语最后一个音节中的元音u、o说成a,如将toχu(鸡)说成toχa,将maqul(行,可以,好的)说成maqa(现也有人说成maq/maqu)。正为此,也就自然将qïzïl qaru说成qïzïl qara。又由于-r音的脱落而最终演变成qïzïl qaa。虽然在当初其“红色哨所”、“红色烽火台”的语义是明确无误的,但随着时间的推移,逐渐变得暧昧不清并被最终遗忘。今人不得不在qïzïl qaa后再缀加tur(烽火台)一词以明确其所指。其构成方式犹如维吾尔语称“长江”为tʃadadɛrjasï(直译:长江江)、称“黄河”为χuaχe dɛrjasï(直译:黄河河),汉语称beer为“啤酒”、称truck为“卡车”一样。其语义也就自然演变为“红乌鸦烽火台”,演变进程为:qïzïl qaru→qïzïl qara→qïzïl qa:a→qïzïl qaa→qïzïl qaa tur。

与此相关,今拜城县赛里木镇(sajram bazar)有一村名作tezɛk qaa kɛnti(铁再克喀尕村)[注]此例承蒙本研究所木那完尔·莫合塔尔助理研究员相告,谨致谢忱。。tezɛk源于tzk,意为“(马、牛、驼、驴)粪”(MⅠ.502),qaa亦源于qaru。tezɛk qaa的语义也便是“布满(马、牛、驼、驴)粪的烽火台(哨所)”。该县克孜尔乡也有喀日尕依村(qaraj kɛnti,直译:烽火台村)。诸地名均由“烽火台”、“哨所”发展而来,其居民当均是16世纪时从喀什噶尔徙居当地的移民后裔。

四、丝路交通的历史见证

自西汉开通的“丝绸之路”南北两道途经塔里木盆地南缘和北缘,以“烽火台”(qaru/qaruj→qara/qaraj→qa:a/qa:aj→qaa/qaaj→qaa tur)命名的地名亦分布于塔里木盆地南北缘,成为丝路交通历史沧桑的见证。

至今,在哈密、吐鲁番及塔里木盆地周缘维吾尔族聚居区仍保留有大量以tur(烽火台)命名的地名。仅哈密市便有琼吐尔(tʃotur,大烽火台)、桑吐尔(satur,粮仓烽火台)、阿克吐尔(aq tur,白色烽火台)、阿帕克吐尔(appaq tur,白色烽火台)、喀尕吐尔(qaa tur,喀尕烽火台,直译:烽火台烽火台)、其兰吐尔(tʃïlan tur,枣树烽火台)、托霍吐尔(toχu tur,鸡烽火台)、杜什吐尔(døʃ tur,凸地烽火台)、库木吐尔(qum tur,沙地烽火台)、索喀吐尔(soqa tur,茶杯烽火台,犁铧/臼/长圆形烽火台)、索帕吐尔(sopa tur,苏菲烽火台)、塔孜吐尔(taz tur,秃子烽火台,周边无植物的烽火台)、克恰吐尔(qatʃa tur,碗烽火台)、依马木吐尔(ïmam tur,依马木烽火台)、乔帕克吐尔(tʃapaq tur,眼屎烽火台)、萨拉木吐尔(salam tur,问候烽火台)、库什喀奇吐尔(quʃqatʃ tur,麻雀烽火台)、塔腊什吐尔(talaʃ tur,争夺烽火台)、乔喀依吐尔(tʃoqaj tur,秃顶烽火台)、恰什坎吐尔(tʃaʃqan tur,老鼠烽火台)、奥依曼吐尔(ojman tur,洼地烽火台)、帕迪其吐尔(padïtʃï tur,放牧者烽火台)、喀纳依其吐尔(kanajtʃï tur,唢呐吹奏者烽火台)、塔勒吐尔(tal tur,柳树烽火台)、吐尔(tur,烽火台)等100多个带有tur的地名[注]本院社会学研究所副所长阿丽努尔·阿不力孜副研究员在还原哈密地名维吾尔语称名时多有帮助,谨致谢忱。。

吐鲁番市亦有克孜尔吐尔(qïzïl tur,红色烽火台)。值得注意的是,其中的喀尕吐尔(qaa tur, 喀尕烽火台)与乌什县的喀尕吐尔村(qaa tur kɛnti, 喀尕烽火台村)构成形式完全相同,均是因音变导致原本表示“烽火台”义的qaru/qaruj与表示“乌鸦”义的qaa同音,而采用了与克孜尔尕哈烽火台相同的命名方式,后缀tur(烽火台)一词以明确其语义所指。

五、结语

综上所论,库车县西北的克孜尔尕哈烽火台位于连接游牧区和农耕区的唯一通道盐水沟畔,是护卫龟兹屯垦区的前哨,始建于汉宣帝神爵三年(前59)前后而完善于唐朝,承负着护卫垦区安全的重要职能。该烽火台最初的维吾尔语称名为qïzïl qaru(红色哨所,红色烽火台)。16世纪时,由于居民的迁徙更迭而导致当地土语发生变化,qïzïl qaru最终演变成qïzïl qaa。原本表示“红色哨所”、“红色烽火台”的语义亦因语音的改变而演变为“红乌鸦”。后人为明确其所指,又缀加了tur(烽火台)一词,语义最终演变为“红乌鸦烽火台”。

值得注意的是,同样是维吾尔族聚居的伊犁地区却鲜有此类地名。众所周知,伊犁地区的维吾尔人是准噶尔汗国(1640年~1756年)时期及清乾隆年间平定准噶尔后移徙至当地的。据此推测,以qaa/qaaj或tur命名的地名至晚也当始用于清代以前。可以说,此类地名既是丝路交通历史沧桑的见证,也是维吾尔语历史发展的活化石。