直观理解灵活推理

——《带余除法》练习课教学设计

裘莹莹

【教学内容】

浙教版《带余除法》思考性练习。

【教材分析】

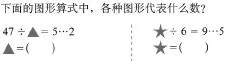

浙教版《数学》重视计算活动中的思考性训练。教材《带余除法》部分一共设计了50道习题,其中35道为基础题,其余则具有一定的挑战性,除了多数教材都会涉及的周期问题,如:

特别安排了一些代数训练,如:

又如:70以内的数除以7,余数是5。你能写出哪些数?

这些练习具有相当的抽象性和概括性。如何使低学龄儿童更好地完成这些练习,尤其是通过练习更好地理解带余除法的意义,掌握带余除式各部分之间的关系,在关系推断的过程中培养和锻炼思维的灵活性与开放性?笔者设计并实践了一节带余除法练习课,与大家分享。

【教学过程】

一、回顾旧知

师:今天我们请来了几个数字宝宝,是谁呢?(课件出示:2、3、6、20) 在这些数之间加上+、-、×、÷和 =,组成一道等式,你可以吗?

生:20÷3=6…2;20÷6=3…2;3×6+2=20;6×3+2=20。

师:同样四个数,我们既可以写出带余除法算式又能写出乘加算式,可见它们之间有一定的关系。

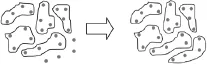

师:如果用点子图来表示这些算式的话,可以怎么画?

生:20个点子,每份圈3个,圈6份,还多2个。

生:20个点子,每份圈6个,圈3份,还多2个。

课件出示点子图:

师:看看图,再看看算式,你能用这样的话来说一说乘法和除法的关系吗?

师:带余除法里的( )相当于乘加算式里的( )。

生:带余除法里的被除数相当于乘加算式里的结果;带余除法里的除数相当于乘加算式里的乘数;带余除法里的商相当于乘加算式里的另一个乘数;带余除法里的余数相当于乘加算式里的加数。

【设计意图:纯数学情境,带领学生回顾带余除法的相关知识。通过与点子图联系,强调带余除法与乘加之间的关系,为之后解决思考性的问题提供知识和方法基础。】

二、拓展练习

1.求被除数系列。

(1)求图形表示几。

△÷3=5…2 ☆÷7=3…4

△=( ) ☆=( )

○÷8=4…5 □÷4=5…4

○=( ) □=( )

师:你能很快求出图形表示几吗?

学生尝试后反馈——

生 :△=3×5+2=17;☆=7×3+4=25;○=8×4+5=37;□=4×5+4=24。

生:最后一题不对!24÷4应该等于6。

师:求出图形表示的数后,代入原式检查是个好习惯。可是,算法正确,为什么答案却出了问题呢?

生:老师,我觉得是题目有问题。余数应该比除数小。

生:如果想成点子图,余下的4个还能再圈1次。

课件出示点子图:

师:用点子图来帮助自己思考,这个方法好极了!也是这样想的同学请举手。我们看图,当余数和除数一样大,或者比除数还大,就能继续圈下去,所以余数总比除数——生:小!

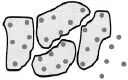

(2)□里填几?你能写出哪些算式?

学生尝试后反馈——

师:我们来看这位同学的算式:37÷7=5…2,他写得对吗?怎么检查?

生:正确,因为 7×5+2=37。不过我还有补充:40÷7=5…5、41÷7=5…6。

师:你真厉害!还有比他写得更多的吗?

生:有!我写的是:36÷7=5…1、37÷7=5…2、38÷7=5…3、39÷7=5…4、40÷7=5…5、41÷7=5…6。

师:大家觉得他写得怎么样?

生:他写得很有规律,被除数和余数都是从小到大排列的。

师:是啊,他写得很有序,那为什么不再写下去呢?余7,余8……

生:不可以!余数要比除数小!

师:原来如此。除数是7,余数只能是——1、2、3、4、5、6,这里一共能写6道算式。像这样有序地写算式,可以写得又多又快!

(3)比比谁写得快:被除数最大是几?最小是几?

(学生独立填写、校对)

师:你们发现了吗,这四道题都需要求出?

生:被除数。

师:它是怎么求的呢?

生:除数×商+余数=被除数。

【设计意图:三道求被除数题目的思维要求相互关联,层层递进。首先结合点子图,强化学生对带余除式各部分之间关系的理解,强调“余数比除数小”;在此基础上引进开放题,鼓励学生发散思考、有序思考,突出余数和除数之间的对应;最后强化练习,看除数,想余数最大是几,最小是几,相应求出被除数最大是几,最小是几。】

2.求除数系列。

(1)29÷○=4…5。

师:刚才我们研究了怎么求被除数,如果除数不知道你们也会求吗?

生:29-5=24,24÷4=6。

师:你能说说算式的意思吗?

生:题目的意思是29个点子,分成了4份,还多5个点子,那我们就可以先去掉多余的5个点子,29-5=24,分成的4份合起来是24个点子,24÷4=6,每份是6个点子。

课件配合出示点子图:

师:太棒了!我们再一起看一看……算式里的 29,表示——点子总数。5表示——余5个点。也就是被正好平均分的有几个点子?分了几份?如何知道?

师:再来2道这样的题试一试。

(2)29÷☆=9…2

38÷△=6…2

☆=( ) △=( )

学生尝试后反馈:

生:☆:29-2=27,27÷9=3;△:38-2=36,36÷6=6。

师:刚才我们研究了怎样求除数,现在你能来说一说除数是怎么求的吗?

生:被除数-余数=□,□÷商=除数。

【设计意图:求被除数和求除数都是逆向思考题,求被除数涉及的是乘加运算,求除数则需要先减再除,因此对学生来说,求除数又要略难一些。鼓励学生借助点子图,更好地理解除式各部分之间关系,基于关系的理解找到求除数的方法,并在一定量的练习的基础上,进行概括。】

3.提升练习。

师:刚才带余除式里只有一个数不知道,如果有两个数都不知道,我们还能破解谜题吗?完成下面的题。

提前完成的学生还可以挑战聪明题——

学生独立尝试后,先组内交流,再班内反馈:

生:首先 26-2=24,说明苹果×菠萝=24,积是24的乘法有 3×8=24、4×6=24,根据第二个条件:苹果-菠萝=5,可以知道苹果是8,菠萝是3。

师:用点子图来想算式1,这里的26相当于——点子总数,2相当于——余下的点子数,这样我们就可以知道什么?接下来我们可以想积是24的乘法并选出符合条件的算式。

生:第2题想法是一样的,39-3=36,想到 4×9=36,6×6=36,而下面的算式要求差是5,所以小兔 =9,小猫 =4。

【设计意图:从一元进阶到二元,引导学生综合利用信息解决问题。进一步强化数形结合的思考方法,鼓励学生把点子图作为辅助思考的工具。聪明题为学有余力的学生准备,实际是一道差倍的变式题,学生可以从式的表征转换为形的直观(如画线段图表示),再深入推理。对二年级学龄段而言,也可以利用余数比除数小的特点,多次尝试,逐步得到正确结果。】

【编辑点评】

裘老师把分散在教材中的带余除法相关的图形等式推算题集中到一节课上,按从易到难,逐级编排、梳理,加深了学生对除式各部分关系的理解,锻炼了学生推理的流畅性和灵活性,体现了教师对教材的创造性使用。

教学的明线是图形等式推算,围绕“带余除式各部分关系”这一个知识点,从相对直接的逆向推导(求被除数)到相对间接的逆向推导(求除数),从一元到二元,脉络清晰,层层递进,算术与代数、封闭与开放结合得非常自然。

教学的暗线是思考方法。裘老师讲题,但目标不局限在解题,不是为了固化一个公式,求得一个结果,而是非常注意展开解决问题的过程,帮助学生积累数形结合的思考经验。教师总是在问:“那么这个式子表示什么意思呢?”“如果我们用点子图来表示,该怎么画呢?”将分点子的直观图像与带余除式各部分的抽象意义联接起来。一方面,符合低龄儿童形象思维占优的心理特点,能有效促进学生对带余除法的理解;另一方面,转换问题表征,以找到解决问题的更多线索,获取解决问题的更大空间,是重要的思维方法。思维方法的教学不能依靠贴标签式的讲解,需要融合到具体的解决问题的实践中,反复应用,不断感悟,最后内化到个体的认知系统中。

此外,教师不急于以优化的名义统一学生的思考,允许学生方法的多样化、多层次,在班级中形成了一种良好的思维氛围。提升练习,实质是一系列的差倍问题,但教师强调的重点仍然是对式的意义、对计算各部分关系的多元表征,直观理解,渗透和沟通的程度拿捏得非常准确。新思维《数学》中有很多类似的铺垫性练习、螺旋式安排,都可以借鉴这样的思路。

让我们细细解读教材中那些独具匠心的习题,按思维发展的线索将它们逐级串联起来,设计优质的教学任务去启迪智慧,孵化创造。