基于语料库探究英汉介词形合意合特征

汪 青

(北京航空航天大学, 北京 100191)

基于语料库探究英汉介词形合意合特征

汪 青

(北京航空航天大学, 北京 100191)

英语介词与汉语介词同属封闭类词汇,二者在形式、语义、功能等方面存在共通之处,但是由于两种语言分属不同语系,介词使用各具特色,这些特色集中体现了英汉介词的形合意合特征。文章以《阿Q正传》汉英对照本为语料,用自建语料库统计英汉介词短语的对应关系及其具体情况。研究发现:两类对应关系(英语介词短语对应“汉语介词短语”,英语介词短语对应“汉语零介词短语”)中,1)后者远远多于前者;2)在前者对应中,汉语介词短语的长度与英语介词短语的长度存在某种关联,且汉语介词同样具有形合特征,其形合程度与介词短语的长度有关;3)英汉介词短语对应关系中的具体情况反应了英汉介词短语的形合意合特点。

英语介词短语;汉语介词短语;对应;形合;意合

引言

所谓形合,就是词语或分句之间用语言形式手段(如关联词)连接起来,表达语法意义和逻辑关系(连淑能 2010:73)。所谓意合,就是词语或分句之间不用语言形式手段连接,其中的语法意义和逻辑关系通过词语或分句的含义表达(连淑能 2010:74)。英语作为重形式的语法型语言,以形显义,多用语言形式手段连接词、短语、分句、从句,强调显性衔接。汉语作为重意义的语义型语言,以意役形,少用甚至不用语言形式手段,强调隐性连贯。英语介词与汉语介词同属封闭类词汇,二者在形态、句法、语义等方面分享诸多相似之处。但是由于两种语言的历史、结构、形态等方面大相径庭,介词使用千差万别,这些千差万别集中体现了英汉介词的形合意合特征。

英汉介词对比研究,主要见诸沈家煊的研究(1984),从词性划分、句中位置、包含意义、相对位次、用与不用五方面比较英汉介词。王化建(1997)认为,英语介词相对稳定,汉语介词多由动词演变,前者位置灵活,后者位置固定。赵丽萍(1998)认为,英汉介词均可以分为单个介词、词组介词,两者很难形成一一对应,但意义类型大致相同。于艳红(2005)从翻译角度看待英汉介词对应情况。孙一(2006)指出英语介词具有动词特性,主要源于方位副词,而汉语介词具有动词性、贫乏性和借用性特点。不难看出,以上研究大多着眼于英汉介词特性及其对应关系,但是关于两者对应的具体情况(如:孰多孰少)研究寥寥无几。本文以《阿Q正传》汉英对照本(杨宪益、戴乃迭译)前六章为语言素材,自建语料库,计算英汉介词短语对应情况,借助两者对应关系讨论英汉介词短语的形合意合特征。

1.语料库与研究方法

1.1 语料库

本项研究的数据来自《阿Q正传》汉英对照本前六章,研究搜集了347个英汉介词短语①,自建语料库。研究将英汉介词短语对应关系分为两类:(1)英语介词短语对应汉语介词短语(普通介词短语、介词+名词+方位词、名词+时空方位词);(2)英语介词短语对应汉语零介词短语(无标记介词、“的”字结构、动词短语、数词+量词+方位词、省略)。

研究从英语介词短语入手,找出对应汉语表达。原因在于相比英语,汉语缺乏严格的形态变化,难以界定词性,例如“借”可以是介词,也可以是动词(沈家煊1984)。上文提及英汉介词短语对应关系中存在两种类型,每种类型又对应不同情况,各情况解释如下:

一方面,英语介词短语对应“汉语介词短语”:

(1)英语“介词短语”对应汉语“普通介词短语”,主要包括英语“介词短语”对应汉语“介词+名词”。

例如:Nor have I ever been entrusted with such a task by his children or grandchildren.(受他子孙)

(2)英语“介词短语”对应汉语“介词+名词+方位词”。

例如:Flinging his jacket on the ground, he spat and said. (在地上)

(3)英语“介词短语”对应汉语“名词+时空方位词”。

例如:It is impossible to say whether something soft and smooth on the little nun’s face had stuck to his fingers.(小尼姑的脸上)

另一方面,英语介词短语对应汉语零介词短语,即英语使用介词短语,汉语没有使用介词短语:

(1)英语“介词短语”对应汉语“无标记介词”,即汉语存在意义相近的表达,但是表达中不含有介词。

例如:For quite a long time he seemed to be flying.(大半天)

(2)英语“介词短语”对应汉语“‘的’字结构”。

例如:He looked down all the inhabitants of Weizhuang.(未庄的居民)

(3)英语“介词短语”对应汉语“动词短语”。

例如:The sight of a nun always made Ah Q swear. (看见)

(4)英语“介词短语”对应汉语“数词+量词+方位词”。

例如:Then a man in a long coat brought a sheet of paper.(一张纸)

(5)英语“介词短语”对应汉语“省略”,即英语有,汉语无。

例如:It was probably a case of the eagle does not prey on its nest.(大概是老鹰不吃窝下食)

1.2 研究方法

基于自建语料,文章以定量研究方法统计英汉介词对应关系。首先,根据英语介词短语对应“汉语介词短语”和“汉语零介词短语”两类关系,整体探讨英汉介词的形合意合特征。其次,细化两类关系,探究英汉介词短语的具体对应情况,借助细节描述英汉介词特征。

2.英语介词短语对应汉语介词短语、汉语零介词短语

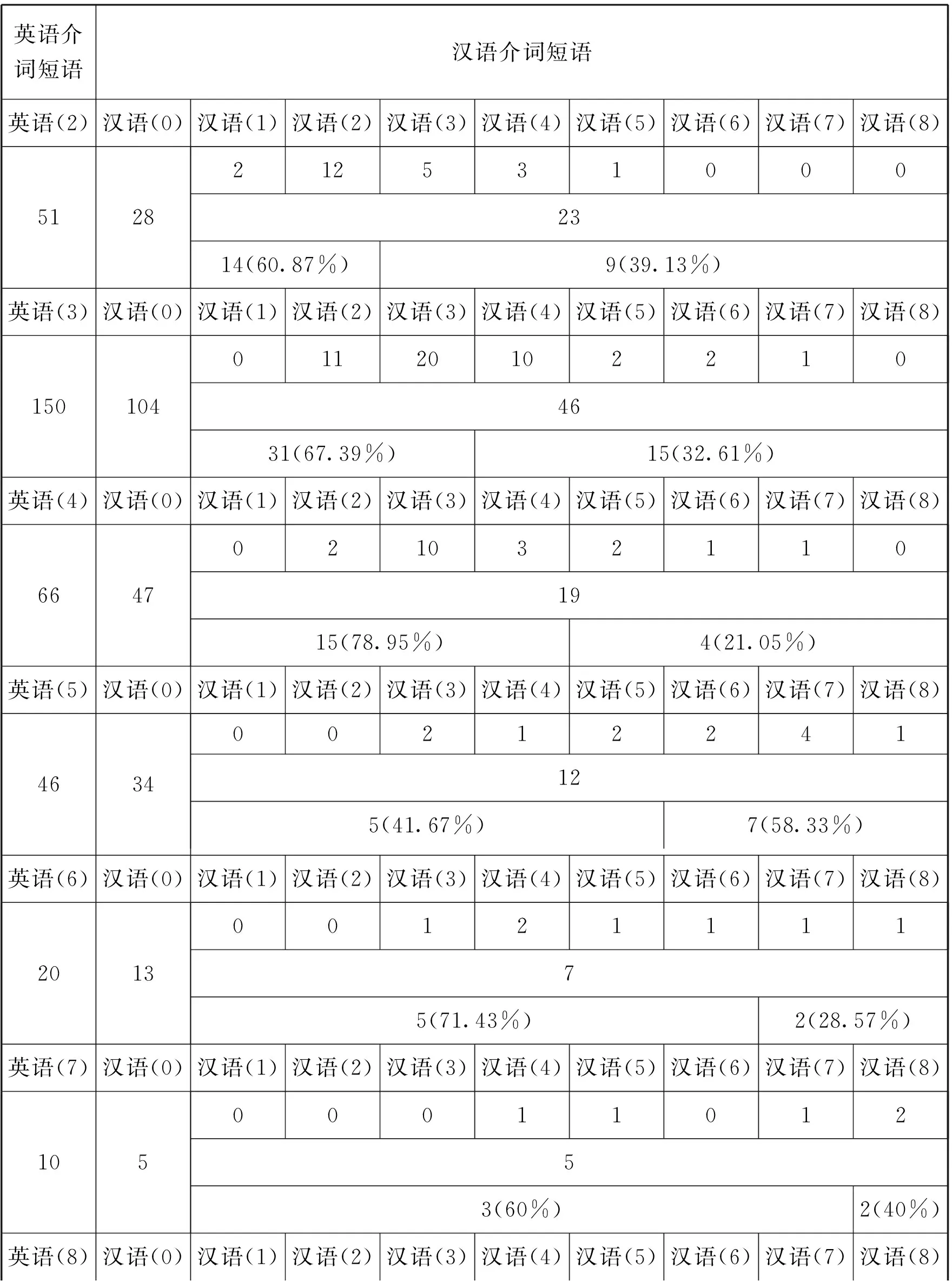

总体而言,英语介词短语对应的汉语表达分为两类:汉语介词短语,汉语零介词短语,其中,第一类对应关系又可基于短语长度具体讨论。数据如表1所示:

2.1 两类对应关系

表1显示:英语介词短语对应的“汉语零介词短语”情况远远超过“汉语介词短语”情况(67.44%:32.56%≈2:1)。英语是语言形式手段突出型的语法型语言,介词作为词词连接、词语连接、词句连接的粘合剂,举足轻重。例如:

表1 英语介词短语对应汉语介词短语、汉语零介词短语

续表1 英语介词短语对应汉语介词短语、汉语零介词短语

备注:1、括号中的数字代表介词短语字数(英语:单词数,汉语:字数); 2、汉语(0):英语介词短语对应汉语零介词短语(无标记介词、“的”字结构、动词短语、数词+量词+方位词、省略),汉语介词(1)-(9):英语介词短语对应汉语介词短语(普通介词短语、介词+名词+方位词、名词+时空方位词)

a)He went down the street.(他沿着那条街走下去。)

b)The ship sailed off the shore.(船驶离海岸。)

如果例句简化成He went. The ship sailed. 就无法指明动作发生的地点,而添加地点必然借助语言形式手段——介词,因为英语中,地点名词与(表示地点的)介词是紧密相连的。因此,英语介词的粘合性凸显了其形合特征。汉语句子成分关系的特点是内在化、隐含化、模糊化,这些成分之间的关系有如某些含义一般,只可意会不可言传。汉语句子的微妙在于“形散神不散”,因此动词多而连,短语多而繁,分句多而杂,这些庞杂的语言结构完全可以通过意义浑然一体,而非依靠介词等语法手段。所以,汉语介词凸显了意合特征。

2.2 对应关系与介词短语长度

表1显示:英语介词短语对应“汉语介词短语”中,汉语介词短语的长度与英语介词短语的长度存在某种关联:“假设英语介词短语长度为N,长度小于等于N的汉语介词短语比长度大于N的汉语介词短语比重②高③。”语料库搜集了347个长度(2-9)不等的英语介词短语及其对应汉语表达,除了英语介词长度为5时,以上关联不成立,其他长度均成立:60.87%>39.13%(长度为2),67.39%>32.61%(长度为3),78.95%>21.05%(长度为4),71.43%>28.57%(长度为6),60%>40%(长度为7),100%>0(长度为8)。

汉译英时每1000英文词对应1330-1340汉字,英译汉时,每1000英文词对应1720-1790汉字(王克非2003),我们姑且取平均值:英汉字数比例为1:1.5。英语介词多以1-2词普遍,汉语介词同样多以1-2字普遍,我们可以因此推断:汉语介词同样具有形合特征,形合程度与介词短语长度相关——介词短语越短,介词作用越强,介词的形合特征越明显;介词短语越长,介词作用越弱,介词的形合作用越模糊。例如:

a)Although these were on his own head, apparently Ah Q did not consider them as altogether honorable.这虽然在他头上,而看阿Q的意思,倒也似乎不足贵的。

b)It is as if I were beaten by my son.我总算被儿子打了。

c)Mrs. Zhao was afraid that Ah Q dared not come because of the terms agreed upon that spring.赵太太还怕他因为春天的条件不敢来。

例句a、b的英语介词短语长度分别为4、3,对应的汉语介词短语长度也为4、3。此时,汉语介词在介词短语中的地位突出——例句a指明动作的着力点,例句b指明动作的发出者。介词的发挥效应贯穿短语始端到短语末端,因而,介词作用强,形合特征明显。例句c的英语介词短语长度为8,汉语介词短语长度为7。此时,汉语介词短语较长,介词“因为”的统治作用随着长度的增加而减弱,加之,短语偏长加重记忆负担,读者往往将注意力锁定于句子的大致含义,忽视细枝末节,进而忽视介词的“领导功能”,因此,介词作用弱化,形合特征模糊。

3.具体对应

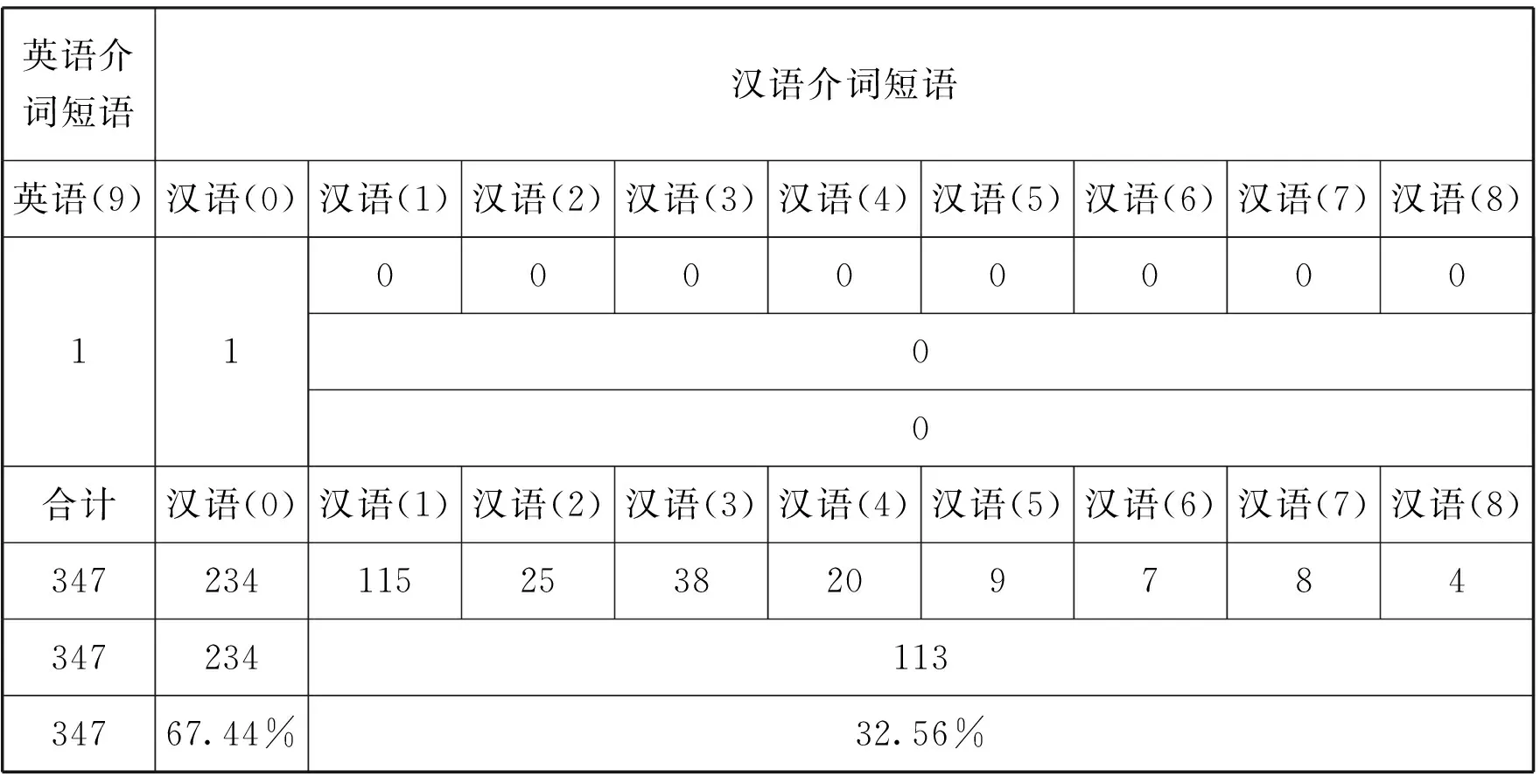

以上分析都基于英汉介词短语的两类对应关系,而两类对应关系又会各自涉及不同情况,具体数据如表2所示:

表2 英语介词短语、汉语介词短语具体对应关系

表2显示,英汉介词短语具有两种对应关系:汉语介词短语与汉语零介词短语。其中汉语介词短语包括一般介词短语、介词+名词+方位词、名词+(时空)方位词;汉语零介词短语包括无标记介词、“的”字结构、动词短语、数词+量词+名词、省略,共计包含8种具体情况。各种情况分别对应不同数据,排序如下:无标记介词(25.51%),动词短语(17.39%),一般介词短语(16.43%),“的”字结构(13.69%),介词+名词+方位词(9.57%),省略(8.12%),名词+(时空)方位词(6.67%),数词+量词+名词(3.19%)。

第一,英语介词短语对应汉语无标记介词。从语义上看,这种情况主要见诸“列举”(for example),“顺序”(in the first place),“范围”(in general),“比较”on the other hand)等语义较强的介词短语表达。从语法功能上看,这种情况多存在于介词短语做状语表达中,表示时间、状态、方式等情况居多。例如:

a) In the first place, the bailiff appeared at his door and took away the door curtain.最先地保寻上门了,取了他的门幕去。(顺序)

b) For instance, in Weizhuang everyone played with thirty-two bamboo counters.即如未庄的乡下人不过打三十二张的竹牌。(列举)

c) “Sir” said Ah Q with an attempt at a smile. “太爷!”阿Q似笑非笑的叫了一声。(状态)

d) Whiskers Wang went about in a daze for many days. 王胡瘟头瘟脑的许多日。(状态、时间)

在显性的英语表达中,从构词、构语、构句到语段中的连接都偏重于使用形式或形态因素;在隐性的汉语表达中,则主要是逻辑和语序在起作用(潘文国1997:339)。 英语介词的作用是强调具体化的时间、状态、方式等。如果省略介词,词语之间无法衔接,意义表达不够明确,因此,英语介词呈现了“历历具足”、“甚谋甚细”的精确性,是典型的形合标志。汉语表达中,语义与语序密切相关,汉语没有形式上的语法区别,抛弃了一切无用的附属装置,从而使句子跟思想的顺序密切对应(连淑能2010:79)。介词作为一种附属装置,在表达语义方面并非不可或缺——句意与介词无关——因而介词微不足道。从这方面看,汉语介词呈现了意合特点。

第二,英语介词短语对应汉语动词短语。这种情况主要存在于:“介词+名词短语”结构中,其中名词(或名词短语中的成分)含有对应的动词表达——名词由动词演变,名词兼具动词词性等。例如:the sight of(看见),sight对应see,with respect(尊敬),respect兼有名词、动词词性。例如:

a)To tell the truth, the fact that he was willing to sit down was an honor for Wang. 老实说:他肯坐下去,简直还是抬举他。(honor兼做名词、动词)

b)Ah Q roared with delighted laughter. 阿Q十分得意的笑。(laughter对应laugh)

英语倾向于多用名词,因而叙述呈静态;汉语倾向多用动词,因而叙述呈动态。西洋语的结构好像连环,虽然环与环都联络起来,毕竟有联络的痕迹;中国语的结构好像无缝天衣,只是一块一块地硬凑,凑起来还不让它有痕迹。西洋语法是硬的,没有弹性;中国语法是软的,富于弹性的(王力1984:141)。如例句所示,英语介词好似连环将词语与词语衔接起来,但是这种语法手段生硬无比;而汉语将介词短语转成动词短语,由静转动,重意境,重意会,重语境。英汉“介词短语—动词短语”表现了形合意合特点。

第三,英语介词短语对应汉语一般介词短语。英汉介词短语形成直接对应,即一个英语介词对应一个汉语介词。这种情况贯穿于各类介词使用中,此对应无关形合意合。例如:

a)This dog had originally been at the front gate.这狗本来在前门的。

b)It is as if I were beaten by my son.我总算被儿子打了。

第四,英语介词短语对应汉语“的”字结构。语法功能方面,此类介词短语一般做定语,修饰名词;语言形式方面,此类介词短语多以“名词+of+名词”形式呈现。例如:

a)In future he could never hope to have men in white helmets and white armour coming to call him. 从此决不望有白盔白甲的人来叫他。(定语)

b)Five or six years before, when watching an open-air opera, he had pinched the leg of a woman in the audience. 他五六年前,曾在戏台下的人从中拧过一个女人的大腿。(名词+of+名词)

一方面,介词短语做定语修饰名词,英语置于名词之后,汉语置于名词之前,且介词短语后添加助词“的”。由于英语形态变化丰富,加之存在数量众多的连接词,语序可以灵活倒置——可以位于名词后,可以位于名词前。例如:a house on the hill(山上的房子),如果将介词短语前置,即可改为an on-the-hill house。而汉语的词语关系依赖于语序和虚词表达,语序相对固定。介词短语做定语,往往将其前置,添加助词“的”,形成偏正短语。另一方面,“名词+of+名词”是英语特有的表达,汉语无对应,只能按照汉语的说话习惯传达信息,形成“的”字结构,“的”被视为与of同等的助词,连接意义。以上两方面分别彰显了英汉介词的形合意合特征。

第五,英语介词短语对应汉语介词+名词+方位词。这种情况多见于on,at,in,under等方位介词短语中。例如:

a)And since everybody wanted to hear the success story of this Ah Q of the ready money and the new lined jacket, in the wineshop, teahouse, and under the temple eaves, the villagers gradually ferreted out the news.人人都愿意知道现钱和新夹袄的阿Q的中兴史,所以在酒店里,茶馆里,庙檐下,便渐渐地探听出来。

b)The Whiskers Wang seized Ah Q’s pigtail and started dragging him towards the wall to knock his head in the time-honored manner. 阿Q立刻被王胡子扭住了辫子,要拉到墙上照例去碰头。

英语介词呈现精确化、具体化特点,即使是相同含义的介词,也存在“点—线—面”差异。与之相比,汉语介词相对泛泛,若要表达精确的含义,必须借助趋向性动词,或方位词,因而,英语“介词+名词”对应汉语“介词+名词+方位词”。例句a中,“在酒店里,茶馆里,庙檐下”可以简化为“在酒店、茶馆、庙檐”,但是,缺乏方位词的结果是整段文字缺少立体感,缺少视觉冲击,不符合汉语传达意境美、精神美的内在要求。所以,汉语通过“介词+名词+方位词”,使内容浑然天成,这种结构是汉语介词意合的表征。

第六,英语介词短语对应汉语省略。这种对应主要见诸如下情况:表示概括性的介词短语往往省略,如:a case of,the fact of;表示工具、施事的介词短语往往省略,如:左手吃饭。例如:

a)It was probably a case of “the eagle does not prey on its nest”. 大概是老鹰不吃窝下食(概括性介词短语)

b)Ah Q would not have been bewitched by her. 阿Q不至于被蛊。(施事)

英语作为右分支语言,可以借助关系词无限向右扩展,但是向右扩展的句子成分往往需要一个“概括性词语”引领,这样“概括性名词+介词”结构应运而生,出现the reason for,the demand of等表达。此外,英语注重显性连接,强调逻辑外露,一切施事、方式、工具等皆不可省略,因为一旦省略,逻辑关系就不够完整。所以,英语介词短语一再被用于以上关系中,这显示了英语介词的形合特征。相比而言,汉语是向左扩展的封闭性型语言,意义表达依赖于“整体精神”,而非语言形式手段,在“形散神不散”的环境中,概括性词语微不足道,施事等又可以通过上下文判断,因此可以省略。以上体现了汉语介词的意合特征。

第七,英语介词短语对应汉语名词+(时空)方位词。这种对应关系虽不常见,却形式多样——无论英语介词短语以某种形式呈现,也无论英语介词短语充当状语还是定语,对应的汉语短语可以是“名词+方位词”而不必用介词。例如:

a)Our young mistress is going to have a baby in the eighth moon. 我们少奶奶是八月里要生孩子的。(状语)

b)A heavy blow landed on his head. 头上着了很粗的一下。(状语)

c)Again the men in the wineshop roared with laughter.酒店里的人大笑了。(定语)

英语介词呈现如下特点:介词使用精确细致,即使存在细微差别,也要借助不同介词表示。例如,in,on,at都表示“在”,却存在“面—线—点”差异,可以根据介词判断动作、状态的着力点。汉语介词在表达空间关系时无关细微差别,比如:“在”仅仅表示一种存在关系,与“面—线—点”无关。为了明确意义,汉语往往借助方位词。因为许多情况下,汉语方位词本身就可以表达存在关系、动作关系,所以,介词往往省略。以上表明,英汉介词呈现形合意合特征。

第八,英语介词短语对应汉语数词+量词+名词。这种情况多以“名词+of+名词”呈现。例如:

a)He hastily picked up several pieces of broken brick.他急急拾了几块断砖。(名词+of+名词)

b)Then a man in a long coat brought a sheet of paper and held a brush in front of Ah Q.于是一个长衫人物拿了一张纸,并送一支笔到阿Q的面前。(名词+of+名词)

量词用来表示物体或动作的数量、形状、状态等。英语常用“数词+量词+介词+中心词”结构表达量化单位,汉语则是“数词+量词+中心词”。英语中的量词本身含有语义, 若省略介词,直接使用“数词+量词+中心词”结构,会让人费解。例如:a cup of tea改成a cup tea,cup和tea之间不存在领属关系(school building),性质关系(sports meeting)等名词修饰名词的合理关系。因此,英语中,量词和中心词联结一定要利用“介词”这个语言形式手段,否则就会打乱语言的连贯性。汉语中的量词可以与数词自由结合,无需借用任何助词。例如:“一杯茶”很少说成“一杯的茶”。

4.结束语

文章以自建语料库统计了英汉介词短语的对应关系及其具体情况,英语介词短语对应的汉语表达分为两类:“汉语介词短语”,“汉语零介词短语”。研究发现:(1)后者对应远远多于前者;(2)在前者对应中,汉语介词短语的长度与英语介词短语的长度存在某种关联,而且,汉语介词的形合程度与介词短语长度有关:介词短语越短,介词作用越强,介词的形合特征越明显;介词短语越长,介词作用越弱,介词的形合作用越模糊;(3)英汉介词短语对应关系中的具体情况反应了英汉介词短语的形合意合特点。

注 释

① 本文研究的介词短语包括:“介词+名词”结构,“介词+V-ing”结构,“名词+介词+名词”结构等。但是:“不及物动词+介词+名词”形成的固定词组不在研究范围,如:look at the girl不属于介词短语。

② 这里的“比重”计算如下:小于等于某长度的汉语介词短语总数/汉语介词短语总数(注:不包含“汉语(0)”)。例如:英语介词短语长度为2,长度≤2的汉语介词短语:2+12=14,14/(51-12)=60.87%

③ 英语介词短语的长度以单词数量衡量,汉语介词短语的以汉字数量衡量。

连淑能. 2010.英汉对比研究增订本[M].北京:高等教育出版社.

鲁迅.2016.阿Q正传[M].杨宪益、戴乃迭译.北京:外文出版社.

潘文国. 1997.汉英语对比纲要[M].北京:北京语言文化大学出版社.

沈家煊. 1984.英汉介词对比[J].外语教学与研究(2).

孙一. 2006.从英汉介词的特性对比英汉介词用法[J].华中师范大学学报(人文社会科学版)(1).

王化建. 1997.英汉介词比较谈[J].平顶山师专学报(社会科学版)(3).

王克非. 2003.英汉/汉英语句对应的语料库考察[J].外语教学与研究(6).

王力. 1984.中国语法理论[M].济南:山东教育出版社.

于艳红. 2005.英语介词及其翻译[J].安阳工学院学报(2).

赵丽萍. 1998.英汉介词类型对比[J].六盘水师专学报(社会科学版)(1).

2016-02-24