中国大唐集团公司 创新驱动促进转型升级 产研合作催生发展活力

中国大唐集团公司 创新驱动促进转型升级 产研合作催生发展活力

编者按:十八大明确提出实施创新驱动发展战略,把科技创新摆在国家发展全局的核心位置。为推进国家技术创新体系建设、加快区域经济创新发展、提升企业自主创新能力,中国产学研合作促进会立足于我国创新型国家建设实践,评选10多个在产学研协同创新方面突出成绩的典型企业、高校院所为“2016年中国产学研合作好案例”,总结和推广他们在技术创新、成果转化及产学研合作等方面的成功经验,引领经济转型升级,促进我国创新发展。本刊特选登部分经典好案例,以飨读者。

中国大唐集团公司(以下简称“中国大唐”)是在电力体制改革中组建的中央直接管理的特大型发电企业,涉及发电、供热、煤炭、煤化工、金融、物流、科技环保等业务领域。围绕出成果、出人才、出效益“三出”目标,中国大唐构建了从职能管理、研发服务到成果转化的大唐特色创新体系,通过加大科技创新投入,扩大产学研合作范围,依靠科技引领、管理创新、流程再造、优化运行、深度治理,节能环保指标持续优化,经济效益连年大幅度增长,中国大唐成为我国电力能源产业技术进步的重要推动力量。

全面创新管理构建坚强体制保障

中国大唐高度重视创新体制建设,研究制定了集团公司科技创新工作思路,紧密围绕科技创新重点领域,完成了中长期科技发展规划、科技与环保产业发展规划、技术标准专项规划等的编制工作,实现了中国大唐科技发展、产业发展和技术标准的顶层设计。通过抓战略、抓规划、抓政策、抓服务,发挥集团战略科技力量建制化优势,建立支撑企业创新、转型和变革的信息化体系和工作机制。逐步科学地界定各创新主体的功能定位,明确各研发主体间的业务衔接点,构建了集约化的研发格局、科技产业布局,形成了涵盖职能管理、科技平台、研发转化“三位一体”的科技创新体系。

中国大唐积极推进人才管理体制机制创新,制定人才强企战略和发展规划,大力实施人才开发工程和培养计划,人才结构、总量、效能进一步优化和提高。现已形成专业技术、生产技能人才队伍,共有专业技术人员3.6万余人。拥有国家“千人计划”海外高层次人才4人及国家级人才组成的各类高层次人才队伍。

科技创新平台建设打造强大创新引擎

中国大唐成立了技术力量雄厚的专家委员会, 建立常态化的咨询决策机制,全面构建民主交流、尊重科学的专家咨询体系。建立了集技术监督中心、技术服务中心、科技研发中心、科技信息中心于一体的大唐科研院作为集团公司中央研究机构。

中国大唐建立了多层次全覆盖科技创新平台,拥有国家及省部级重点实验室、院士博士工作站13个;成为国家首批“专利运营试点企业”、工信部“互联网与工业融合创新试点示范企业”、 入选国家发改委“互联网+”百佳实践案例和“国家专利审查员北京实践基地”,并被确定为国家海外高层次人才创新创业基地;创建了一批高新技术企业,成为引进消化吸收再创新和集成创新的重要平台。

“双创”工作扎实推进。目前集团公司每万人拥有专利量330余项,处于央企领先;系统内已有几千个专利创新个人、近300个“职工技术创新工作室”,以基层企业“职工技术创新工作室”为代表的“万众创新”正在兴起,广大科技工作者干事创业的积极性不断增强,创新氛围不断浓厚。

持之以恒推进创新创造丰硕成果

中国大唐大力推进集团公司科技创新工作,集团公司拥有授权专利和技术标准制修订工作跃居中央企业先进水平。截至目前,共获得集团公司级以上科技成果奖励累计674项,累计获得软件著作权188项,累计授权专利3521件。主持或参与国际、国家及行业标准250项,多项指标居行业先进。圆满完成了19项“863”及“973”前沿技术研究预期目标,在火电、水电、风电、太阳能及节能环保等领域掌握了一批关键技术,推进了一批重点示范项目。中国大唐科技产业化盈利能力不断增强,累计实现营业收入超过300亿,一批环保超低排放机组相继建成投产,在创造良好经济效益的同时,很好地履行央企的社会责任。

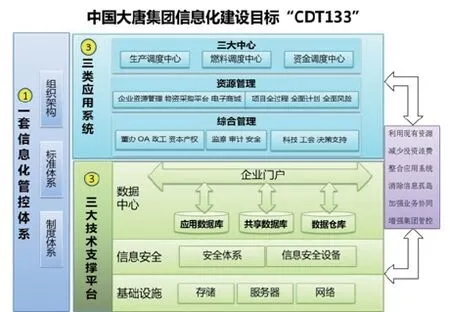

一是互联网融合关键技术在大型能源集团的研究与应用。中国大唐集团公司面对机组利用小时走低、深度调峰、频繁启停、节能环保等电力新常态,深入开发应用互联网+、大数据、云计算等新兴信息技术,建设覆盖全集团、全过程的生产、燃料、资金智能技术平台,极大提升了运行效率,增加了经济效益,提高科学决策水平。

生产调度中心运用先进的信息化技术及设计理念,建立覆盖中国大唐三级生产经营主体,涵盖电力、煤炭、煤化工等主要生产业务领域,安全可靠、实时高效、信息畅通的生产过程和信息监控系统,有效提高中国大唐精益化管理能力。

燃料调度中心运用信息化技术,推动企业增收节支、降本增效、打造低成本竞争核心优势。燃料调度中心包括基层企业燃料实时采集统计系统、企业燃料运营监督与分析系统、区域燃料市场信息统计分析系统、燃料阳光采购平台、科学配煤掺烧模块等五大功能模块,集中管控系统所有火电企业燃料。

资金调度中心建立覆盖中国大唐全部经营单位,实现账户监控、资金监控、预算监控、资金配置、金融信息、统计分析、图形展示等七项功能的信息管理系统,对资金这一企业核心要素强化管控,并为经营决策提供参考依据。

二是结合混凝土材料特点,合理确定坝体断面和防渗型式,在龙滩工程200 m 级碾压混凝土重力坝关键技术研究及应用方面取得重大突破,并获得国家科技进步二等奖、电力科学技术一等奖。

三是300MW CFB锅炉机组示范工程及国产化项目获国家科学技术进步二等奖。该项目也是我国首个国产化30万千瓦循环流化床项目。“30万千瓦循环流化床锅炉压火操作方法”,实现了“即投产、即稳定、即盈利”的目标,创造了世界上同类型30万千瓦循环流化床燃煤机组的连续安全运行最高记录。

四是燃煤电厂烟气 SCR 脱硝低能耗尿素催化水解技术单位制氨能耗成本仅为尿素热解制氨技术的14%,反应速度比一般水解制氨提高10 倍左右,创造了良好的经济与社会效益,填补了国内空白,达到国际领先水平。

五是风力发电机组叶片效能提升技术,对叶片空气动力特性的优化,从而评估出保证机组关键部位载荷安全情况下的最佳延长尺寸和气动外形,成为国内首家进行机组叶尖延长技术应用的公司,实现增收、降噪、增加就业等综合社会效益。

六是通过技术引进和消化吸收再创新,掌握了石灰石-石膏湿法脱硫、SCR烟气脱硝、旋喷和行喷袋式除尘、湿式电除尘,平板脱硝催化剂、催化剂再生、球形储煤仓、空冷设计技术等专有技术。

七是自主研发能力不断增强。拥有了兆瓦级双馈直驱风机、干式捞渣机、斗轮机、玻璃钢烟囱、微油点火、低NOX燃烧、湍流高效脱硫提效装置、尿素热解、尿素催化水解、锅炉排烟余热回收系统、节能诊断软件技术、智能数采通、正向型隔离网闸、实时数据库(XDB)、实时库及相关信息化技术为一体的发电业务整体解决方案等多项自主核心技术,自主知识产权的“节能型湍流管栅高效脱硫技术”达到国际领先水平。

逐步形成产学研深度融合的创新网络

中国大唐大力推进科技交流和合作创新,加强与国内外高等院校、研发机构和上下游企业深化战略合作,逐步形成了从理论到实践、从研发到转化、从实验到产业、从成果到标准、产学研深度融合的创新网络。

国内方面,与清华大学等多所高校及各类电科院、研究机构建立了战略合作、项目合作关系,牵头发起成立了“中国火力发电产业技术创新战略联盟”、参加“中国互联网与工业融合创新联盟”、“国家700℃超超临界燃煤发电技术创新联盟”、“中国数字信息与安全产业联盟”,牵头组建了“北京市电力节能环保产业知识产权联盟”等。

国际方面,与GE公司、法国电力开展交流并签署全面战略合作协议,开展全方面的合作和交流,一批项目已经或正在落实。牵头发起中国电力企业首个国际产学研联盟——IEEE“绿色发电技术”联盟,作为国内首个发电企业成为国际电气与电子工程师协会(IEEE)单位会员、国际能源署流化床转化委员会(IEA FBC)会员,牵头组建国际标准化组织(ISO)火电厂节能量评估工作组(ISO/TC257/WG7)。

进一步推进产学研合作与科技创新工作

中国大唐将贯彻落实好全国科技创新大会精神要求,不断推进产学研合作与科技创新工作。

一是积极探索科技改革制度措施,夯实科技创新基础。总结重点攻关科技项目管理模式改革经验,确保项目资金和人员到位,大力提升科技成果水平;积极研究国有科技型企业股权和分红激励,适时开展试点工作。探索对科技工作者的分类管理,在集团公司系统内探索市场化专利成果转让机制,不断激发科技人员和科技企业活力。

二是实施重大科技项目和工程,实现科技创新产出跨越。

重点推进一批百万千瓦机组的项目,以及热电机组、气电、水电、海上风电、高海拔风电等项目。依托重大工程项目实现重大科技成果,并将成果转换为专利或技术标准,力争获得国家重大科技进步奖励或国家标准创新贡献奖。

三是依托先进技术、采取协同创新等模式,推进中国大唐产业改造升级。结合集团公司新建大型煤电项目的发展需要,通过先建后关方式,将燃煤小机组资源优先用于新建大型优质煤电和热电联产项目;全面统筹实施现役煤电机组超低排放改造、节能升级改造和供热改造。

四是抓好燃机数字化试点建设等一批重点科技项目实施。不断提升企业技术水平,提高新设备应用经验和能力,推动工业互联网与电力运营管理相结合,推进能源生产智能化,提升电厂安全稳定运行水平,提高能源利用效率,打造创新发展的新引擎,把中国大唐建设成为“互联网+”能源战略的先行标杆企业。

中国大唐集团生产调度系统