经济增长的财政效应分析:以1970—2014年的日本为例

张乃丽 欧家瑜

(山东大学 经济学院,山东 济南 250100)

·财政金融研究·

经济增长的财政效应分析:以1970—2014年的日本为例

张乃丽 欧家瑜

(山东大学 经济学院,山东 济南 250100)

日本作为亚洲唯一的发达国家在二战后经济重建与发展阶段,政府始终奉行凯恩斯经济学的宏观经济调控策略,甚至通过赤字财政扩大政府调控、诱导投资、刺激社会总需求。回顾日本1970-2014年经济增长的财政效应发现,每当经济发生剧烈波动时,日本政府都首先以扩张性财政政策进行“维稳”,基于这一规律对日本经济增长的财政效应进一步分析发现:总财政支出对经济增长的财政效应是正向的且泡沫经济崩溃后有增大的趋势;财政支出结构对经济增长存在比较显著的正向财政效应,在泡沫经济崩溃后除文化教育的财政效应变化不大之外,其它支出的财政效应均有所改变,表现为社会保障支出、公共投资、经济建设的财政效应逐渐减弱以及国债支出、养老金、国防费的财政效应逐渐增大的态势,特别是国防费的财政效应呈现“成倍”放大的特点,引人注目。

经济增长;财政效应;财政支出;财政结构

一、引言

20世纪30年代经济大危机后,凯恩斯经济学兴起,政府干预等发挥财政政策作用确保国家宏观经济稳健运行的主张在西方一些国家日益受到重视。日本作为亚洲唯一的发达国家在二战后经济重建与发展阶段,政府始终奉行凯恩斯经济学的宏观经济调控策略,甚至通过赤字财政扩大政府调控、诱导投资、刺激社会总需求。扩张性财政政策对促进经济持续稳定发展着实发挥着重要作用,政府部门可以通过财政支出加大社会保障力度、支援教育文化事业,可以通过扩大公共投资以及对中小企业的援助等为劳动力市场提供更多高素质的就业人员,为民间私人部门提高投资与生产效率扫清障碍等。但不可否认的是,一国政府在维持经济增长与发挥财政效应方面也会遇到各种矛盾。政府债务余额占GDP的比例是衡量一个国家财政状况的主要指标之一。1990年日本的这一比例为64.6%,与美国的66.6%相差无几,但10年之后的2000年,日本的这一比例则高达122.9%,为同时期美国58.8%的近两倍。*李彬:《日本财政危机的走势及根源分析》,《现代日本经济》2012年第1期。即便是美国2008年爆发次贷危机导致该比例有所攀升,日本的这一比例仍高于美国。有数据显示,2013-2015年日美分别为220.3%与101.17%、226.1%与102.98%、229.2%与104.17%。*资料来源:http://zh.tradingeconomics.com/japan/government-debt-to-gdp这说明,20世纪90年代以来,日本债务负担的增速远高于美国。显然,日益增加的债务负担会挤压日本进一步利用扩张性财政政策刺激经济增长的可行空间,但日本政府的举债速度似乎并没有因此而减缓。那么,这样的财政支出与经济增长有无关系?当然财政问题受诸多因素影响,但财政支出更是影响经济增长的重要因素,这就是经济学家经常探讨的经济增长的财政效应。

近些年,日本财政问题在宏观经济政策研究中受到越来越多的关注,学术界运用新古典经济增长模型、博弈论、制度经济学、政治经济学等宏观经济理论与模型深入研究日本的财政问题。比如,孙健夫等(2003)基于投资乘数理论,认为日本政府扩张性财政政策的公共投资对民间投资形成挤出效应,引发边际消费倾向下降,最终致使公共投资乘数缩小,从而对经济的刺激是失效的。*孙健夫、马卫红:《日本扩张性财政政策失效的原因分析》,《现代日本经济》2003年第3期。假如日本财政政策真的失效,日本政府又何尝愿意去背负如此重大的债务负担呢?张季风(2016)则认为,日本在过去的20多年中如果没有如此大量的公共投资,其经济状况也许会更加糟糕,日本经济也许就不仅仅是低迷,很可能是大倒退。*张季风:《日本财政困境解析》,《日本学刊》2016年第2期。庞德良等(2014)的研究把日本财政支出划分为消费性支出和生产性支出,认为消费性支出对经济增长具有正向作用,但是生产性支出对经济增长却具负向作用,2006年之后正向作用大于负向作用。*庞德良、夏子敬:《日本财政支出结构对经济增长影响的回归分析(1969-2011)》,《现代日本经济》2014年第3期。不过,对既有研究文献的梳理我们也发现,绝大多数文献没有以长时间序列为研究视角,尤其是没能对历史沿革中的波动点做出细致的划分,而泡沫经济崩溃前后日本的财政支出对经济增长的作用是完全不同的。明确这一点,对理解战后日本经济高速增长之后,特别是1970年以来的日本经济增长模式以及凯恩斯经济学主导下的日本政府行为具有重要意义。本文的研究重点主要有两个方面,第一,以1991年日本泡沫经济崩溃为界设置时间区间,比较分析该节点前后日本财政支出与经济增长之间的关系。第二,本文基于国债支出和一般性支出中的社会保障支出、公共投资、文化教育、国防费、养老金、经济建设*文中“经济建设”特指日本财政对经济协作以及中小企业援助费支出。等细分项目研究日本经济增长中各项支出的财政效应。

二、经济增长的财政效应:事实回顾与统计分析

财政政策是在凯恩斯主义宏观经济理论中有效刺激总需求的重要手段。财政政策是指国家财政部门根据宏观经济运行的具体形势,相机择决,对财政收入和支出做出恰当调整并促使宏观经济指标在合理区间稳健运行的政策。泡沫经济崩溃至今,日本政府一直乐于使用“活跃”的财政政策刺激国民经济复苏,包括迄今规模最大的景气刺激政策“安倍经济学”的实施,但日本经济在“失去的二十年”后依然处于低迷状态。那么,日本经济增长的财政效应到底有多大?本文对其进行量化分析之前,首先回顾一下日本财政状况中的几个历史事实。

(一)财政支出总量占GDP之比的攀升态势

财政支出总量占经济总量之比是衡量财政支出规模的重要指标。如图1所示,1970-2014年日本总财政支出占GDP之比基本处于攀升态势。1970-1981年期间,这一比例的递增趋势比较明显。因为,这一时期日本政府一方面推动由首相田中角荣提出的“日本列岛改造计划”,实施大规模基础设施建设,另一方面,授意于西方发达国家首脑会上提出的“经济龙头论”主张,*“经济龙头论”即指在1977年和1978年两次发达国家首脑会议上提出的,为早日摆脱两次石油危机影响,要求以美国、日本、德国三个趋势向好的经济体带头在国内实施扩张性经济政策,以实现拉动世界经济走出萧条的论调。实行大规模扩张性的财政政策。日本借此机会,不仅快速走出石油危机带来的不利影响,而且还实现了连续数年对美国保持贸易顺差的业绩,直到1985年日本被迫和美国等其它国家正式签订“广场协议”为止。“广场协议”导致日元不断升值,大量资金回归国内,推动了日本国内资产市场的繁荣。但是,浮躁的社会风气却催生出日本的“土地神话”,激发了房地产和股票市场的“高涨热情”,使日本进入了“泡沫经济”时期。从1981年开始一直到1991年泡沫经济崩溃,日本国内经济整体发展实际是“虚高”的,以公共投资为主的过度扩张的财政政策导致了国内经济发展过热。从图1也可以得出同样结论,1981年日本总财政支出占GDP之比发生急剧转变,其比例从1981年0.125迅速下降到1991年0.105,表明该段时期日本经济扩张的速度大于财政支出扩张的速度。1997-1999年亚洲金融风暴爆发,对本来就处于经济低迷的日本来说可谓雪上加霜。为了应对国内外不利的经济形势,桥本内阁采取被称为史上规模最大的财政政策,刺激萧条的经济,*李彬:《日本财政政策的调整轨迹1989-2010年》,《日本研究》2011年第4期。这导致总财政支出占GDP之比从1997年0.111迅速拉升到1999年0.145,并且创下历史新高(见图1)。2000年日本组建以森喜朗为总理大臣的新内阁,继续治理萧条依旧的国内经济,但由于受国内实体经济长期低迷的拖累,企业法人税等税源减少,严重影响财政支出规模,导致2000年的财政支出总规模只有11万亿日元,相比1998年的24万亿日元减少一半,*“经济龙头论”即指在1977年和1978年两次发达国家首脑会议上提出的,为早日摆脱两次石油危机影响,要求以美国、日本、德国三个趋势向好的经济体带头在国内实施扩张性经济政策,以实现拉动世界经济走出萧条的论调。致使总财政支出占GDP之比从1999年0.145迅速下滑到2006年0.117。2008年金融危机后,日本政府不得不再次出台一系列财政刺激政策,尤其是在2012年底安倍晋三上台之后,为振兴经济,彻底缓解日本国内经济下行压力,在“安倍经济学”中提出了“灵活的财政政策”,继续扩大公共投资刺激国内经济复苏,使得总财政支出占GDP之比从2008年的0.122攀升到2013年的0.132,甚至2014年高达0.136。

图1 1970—2014总财政支出占GDP之比资料来源:根据以下相关网站资料数据制作而成。http://www.stat.go.jb/english/data/chouki/index.htm.

(二)财政支出结构以1991年为转折的变迁

调整优化财政支出结构是国家财政资源合理配置的重要体现,也是提高财政支出利用效率的重要一环,即财政支出结构的变迁对经济增长的财政效应有着重要的影响。故本文从绝对量与相对量两个维度分析日本财政支出结构的历史演变。从绝对量上来看(见图2),首先除了公共投资支出在1993年开始出现下降趋势外,其它所有支出从1970-2014年整体都处于上升趋势,其中国债支出整体上升趋势明显,仅在1991-1995年以及1998-2005年之间出现小幅回调后就迅速拉升,特别是社会保障支出从1970年一直飙升到2014年,数额达到305360亿日元;其次日本泡沫经济崩溃(1991年)之前,财政支出各组成部分都处于递增态势,只有公共投资部门的支出在 1993年后突然从136840亿日元发生大转变直接下降到2014年的64060亿日元。

图2 1970—2014国债支出和一般性支出绝对量资料来源:根据以下相关网站资料数据制作而成。http://www.stat.go.jb/english/data/chouki/index.htm.

从相对量上来看(见图3),以日本泡沫经济崩溃的1991年为时间分割点,前后各项财政支出的变化趋势也是明显的。1970-1991年期间,国债支出占总财政支出之比处于递增趋势中,而其它财政支出则都处于下降趋势;1991-2014年日本国债支出占总财政支出之比基本在一定区间内震荡,而公共投资支出占总财政支出之比从1991年的0.155迅速上升到1993年的0.250,之后就一直处于下降期,直到2014年降为0.089。由于日本快速进入人口老龄化社会,社会保障支出占总财政支出之比从1993年的0.243迅速攀升到2014年的0.425,其它财政支出占总财政支出之比在1991年之后则一直处于下降的态势中。可见,从日本财政支出结构的各部门支出状况看,不管是绝对量还是相对量,都表明日本的财政支出结构确实以1991年为转折点发生了较大的改变。

图3 1970—2014国债支出和一般性支出相对量资料来源:根据以下相关网站资料数据制作而成。http://www.stat.go.jb/english/data/chouki/index.htm.

上述分析表明,日本历届政府都根据经济发展的“需要”,积极制定与宏观经济运行相配套的财政政策,反复使用财政干预手段刺激国内经济发展。但是,泡沫经济前后日本经济增长的财政效应却表现出不一样的效果:泡沫经济前,过度扩张的财政政策成为日本经济增长“虚高”的主要诱因,这段时期的财政效应体现在过度的财政支出导致宏观经济扩张加快,进而引发投机热潮;泡沫经济后,陷入低迷的日本经济在接连遭受亚洲金融风暴以及美国次贷危机等外部因素冲击的情况下,只能不断沿袭以往惯用的扩张性财政政策,但是这样的财政效应至今为止并没有带来泡沫经济前的高速发展,只是在一定程度上稳定了日本经济,以及避免经济出现大的倒退。然而,日本财政政策对经济的发展究竟发挥了多大作用?基于这一思考,本研究将从实证方面做进一步分析。

三、日本经济增长的财政效应分析

(一)经济增长的财政效应模型构建

前文分析表明,日本的财政政策一直和经济保持协调运行,当经济处于萧条或者受到国内外严峻的经济形势冲击时,日本政府都会采取“积极的”财政政策加以应对。为了进一步研究财政政策对经济增长的作用机理,根据财政刺激对经济增长的传导机制,本文借鉴钞小静、任保平(2007)的研究方法,*钞小静、任保平:《中国公共支出结构对经济增长影响的实证分析:1978-2004》,《经济评论》2007年第5期。设定如下模型:

(1)

其中,被解释变量lnYt是国内生产总值的对数作为日本经济增长的代理变量,j为每一变量的最大滞后阶数,核心变量lnG为日本每年总财政支出的对数,根据经济学理论可知国内资本和劳动力投入对经济增长有较大的影响,为了控制遗漏变量导致模型估计偏误,本文对日本国内资本存量以及就业人口取对数作为控制变量lnM的代理变量,α为回归方程的截距项,β为回归系数,ε为误差项。考虑到总财政支出可视为财政支出结构中各组成部分的加总,进而根据数据的可获得性以及本文的研究需要,在(1)式的基础上建立财政支出结构对日本经济增长影响的计量模型为:

(2)

其中,i代表财政支出结构中的各支出类别,ki表示第i类财政支出占总财政支出之比,在文中特指社会保障、国债、公共投资、文化教育、国防费、养老金以及经济建设支出分别占总财政支出之比。

本文数据来源于1970-2014年的《日本统计年鉴》和世界银行数据库。需要指出的是,除了劳动力数据以外,其它全部数据都是以2005年为基期折算为相对数值,实证结果见表1、表2。

(二)总财政支出对经济增长的财政效应

庞瑞芝(2002)认为,国家财政支出对经济增长的作用体现在两个方面:一是能够影响本国劳动生产率和有效劳动供给;二是影响本国资本生产率和有效资本供给。*庞瑞芝:《财政支出影响经济增长的作用机制分析》,《南开经济研究》2002年第3期。钞小静、任保平(2007)也指出,国家公共支出有利于降低私人生产成本,从而提高私人生产效率。基于此,政府部门相机抉择“积极”采用扩张性的财政政策来促进经济稳健、持续发展是必要的。日本自泡沫经济以来,除了小泉内阁任期内注重财政整顿以外,其它历届政府都把推行积极的财政政策当成经济发展的重要手段。那么,日本总财政支出对经济增长的效应又如何呢?

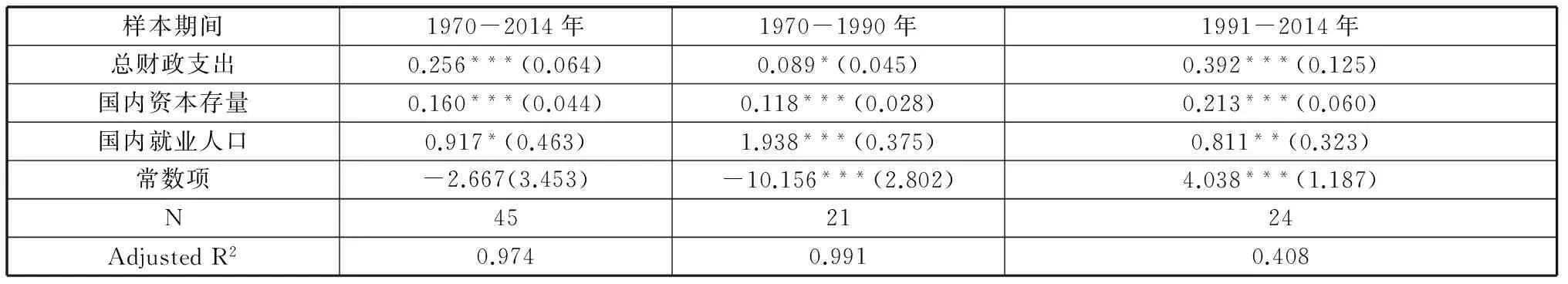

表1 日本总财政支出对经济增长的财政效应

说明:括号内为标准误,* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

表1的结果显示:第一,在三个样本区间内总财政支出对经济增长的作用都为正向;第二,在其它变量保持不变的前提下,总财政支出每增加1%,国内生产总值分别同向增长0.256、0.089以及0.392个百分点,这说明日本一直以来特别是泡沫经济崩溃之后财政政策对经济的增长财政效应是正向的;第三,通过对比分析发现,1991年之后日本总财政支出对经济增长的财政效应有增大的趋势,这说明日本的财政政策在影响整个宏观经济运行中的地位明显加强。尽管如此,考虑到日本的主权债务远高于国际标准、日本国内人口老龄化等不合理的人口结构,即便日本总财政支出对经济增长的财政效应是正向的,也会导致其政策效果大打折扣。当前形势下,相对于日本国内低迷的宏观经济来说,安倍政府也只能选择“灵活的”财政政策才能在短期内见到成效。从长期看,日本政府必须摆脱这种不健全的财政体制、进行更深层次的结构改革才能全面使经济复苏。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼教授曾在解释日本经济增长率下降的原因时指出,人口问题导致日本经济长期停滞,按生产要素可以把经济增长的驱动力分解为劳动投入、资本投入以及技术进步三部分,但日本劳动投入的贡献度已经是负数。*资料来源:http://cn.nikkei.com/columnviewpoint/column/19341-20160504.html。这是一个很大的难题。

(三)财政支出结构对经济增长的财政效应

上述分析虽然表明总财政支出对刺激日本经济增长的财政效应是正向的,但其财政总量对经济增长的影响又是财政支出结构各项安排综合作用的体现。公共支出对经济增长的影响不仅与总量有关,而且还与支出结构有关,即公共支出结构不仅会影响支出总量的效率,而且还会影响支出总量作用于经济增长的方向。*钞小静、任保平:《中国公共支出结构对经济增长影响的实证分析:1978-2004》,《经济评论》2007年第5期。因此,本文将分别考察日本财政支出结构对经济增长的效应。

表2 日本财政支出结构对经济增长的财政效应

说明:括号内为标准误,* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

1.社会保障支出对经济增长的财政效应。成熟的社会保障体系能够有效减少犯罪、提高就业率,为经济的快速发展提供一个良好的外部环境。虽然战后日本开始着手构建社会保障体系并取得一定的成就,但是日本“少子化”、“老龄化”等社会问题不断凸显,对社会保障体系也带来了巨大冲击。阿部成(2010)认为,日本20世纪90年代就业结构的改变从根本上动摇了日本的社会保障体系。*阿部成:《经济危机下日本的劳动和社会保障》,《中国人民大学学报》2010年第1期。表2结果表明:在三个样本区间内,日本财政中社会保障支出对经济的增长弹性为正,这体现了日本在战后构建的社会保障体系对促进经济健康发展方面发挥的正向作用,即在财政支出总量保持不变的前提下,社会保障支出每增加一个百分点,则国内生产总值分别增加0.416个百分点、0.402个百分点和0.394个百分点。通过对比发现,即使社会保障支出绝对量一直处于递增状态中(见图2),但是在1991年之后日本财政的社会保障支出对经济增长作用的弹性仍然有所降低,这充分说明日本日益凸显的“少子化”、“老龄化”、“就业结构失衡”等社会问题确实降低了社会保障支出对经济增长的财政效应。

2.国债支出对经济增长的财政效应。日本的国债支出长期处于增加的态势,这说明政府通过增发国债提高政府收入为实施扩张性财政政策提供经济基础的做法是一种常态化手段。表2实证结果表明,在三个样本区间内日本国债支出对经济的增长弹性是正的,即在财政支出总量保持不变的前提下,国债支出每增加一个百分点,则国内生产总值分别增加0.362个百分点、0.364个百分点和0.476个百分点。这说明,日本政府适量加大财政支出结构的国债支出有利于推动经济发展,这与一些学者的研究结论相同。如张风波(1985)认为,在其它推动经济发展的因子失灵的前提下,通过发行国债可以使得政府支出扩大,这有利于摆脱经济不景气维持经济的发展。*张风波:《试论日本发行国债与经济增长的关系》,《世界经济》1985年第2期。刘昌黎(1989)的研究也指出,日本政府发行国债既是被迫的同时也是相对有利的抉择,因为发行国债的正作用大于副作用。*刘昌黎:《论国债在战后日本经济发展中的作用》,《日本问题》1989年第3期。泡沫经济崩溃之后国债支出占总财政支出之比变化不大(见图3),但日本国债支出对经济增长的财政效应弹性反而比1991年之前大,这说明泡沫经济后日本借助增发国债提振经济活力的投资机制已经非常完善,这有效地放大了国债支出对促进经济增长的财政效应。

3.公共投资对经济增长的财政效应。表2实证结果还表明,在三个样本区间内日本公共投资支出对经济增长的财政效应弹性是正的,即在财政支出总量保持不变的前提下,公共投资支出每增加一个百分点,则国内生产总值分别增加0.366个百分点、0.463个百分点和0.423个百分点。这表明,在日本财政支出结构中的公共投资支出能够有效地促进经济发展。但是,比较1970-1990年、1991-2014年两个样本区间的回归系数可以发现,公共投资对经济增长的财政效应弹性,后者0.423小于前者0.463,说明1991年以前的公共投资制度与泡沫经济崩溃后日本的经济产业结构并不相适应,因此引发公共投资的投资效率降低,导致政府对财政支出结构进行调整,即从绝对量或者相对量上减少公共投资支出。庞德良等(2008)对日本公共投资问题进行的研究中也提到,公共投资制度中存在的问题是导致公共投资效用下降的原因。*庞德良、于林英:《战后日本公共投资存在的问题及改革方向》,《现代日本经济》2008年第2期。

4.文化教育对经济增长的财政效应。日本前首相福田赳夫曾经说过:“资源小国的我国,经历了诸多考验,得以在短期内建成今日之日本,其原因在于国民教育水平和教育普及的高度”。*梁忠义:《战后日本教育与经济发展的关系》,《世界经济》1980年第8期。从日本每年文化教育财政支出的绝对量来看,持续递增的趋势非常明显,并且其绝对量仅仅低于社会保障支出、国债支出以及公共投资支出(见图2),足以体现日本高度重视文化教育对促进经济发展的作用。尹栾玉等(2010)的研究指出,战后日本经济的腾飞与财政在文化教育方面的投入密不可分。*尹栾玉、王磊:《日本公共教育支出结构的特征及其借鉴》,《现代日本经济》2010年第4期。表2的实证结果表明,在财政支出总量保持不变的前提下,在1970-2014年、1970-1990年样本区间内文化教育支出每增加一个百分点,则国内生产总值分别增加0.182个百分点和0.251个百分点;在1991-2014年样本区间内,文化教育支出增长率每增加一个单位,则国内生产总值增加0.318个百分点。这表明,在1970-2014年日本经济虽然经历过繁荣、衰退以及复苏等经济周期变化,但文化教育对经济增长一直保持正向的促进作用。同时也说明,在三个样本区间内,日本政府对文化教育的财政支出从未摇动。不管日本经济在增速或减速亦或衰退年代,日本政府和财界始终致力于让教育处于平稳发展的状态。

5.国防费对经济增长的财政效应。二战后,日本虽然不拥有正规军队,只建立一支用于“自卫”的防御性“自卫队”,但日本政府却十分重视每年在财政中的防卫支出。1970-2014年日本国防费支出的绝对量一直在不断攀升(见图2)。日本每年支出如此大笔国防费对经济增长的财政效应如何呢?表2实证结果表明,在三个样本区间内日本国防费支出对经济增长的财政效应弹性是正向的,即在财政支出总量保持不变的前提下,国防费支出每增加一个百分点,则国内生产总值分别增加1.427个百分点、1.272个百分点和2.189个百分点。这说明,日本的国防费支出对促进经济增长发挥着重大作用,从对国内生产总值的边际贡献来看,国防费的投入能够“成倍”地放大投资效率。日本国防产业具有军民融合的特点,军工企业可以生产民用产品,经济动员能力很强,如三菱集团等。*孔祥富:《日本的国防产业》,《现代日本经济》2003年第3期。比较1991年前后两个样本区间的回归系数,我们发现日本在泡沫经济崩溃之后,国防费支出刺激经济增长的财政效应弹性明显增大。这说明,日本一方面直接利用军备扩充拉动内需刺激经济增长,另一方面通过加大国防费投入提高国防科技含量,间接提高国家的科技水平和国家竞争力。

6.养老金对经济增长的财政效应。长期以来,日本政府部门构建了成熟的养老系统,通过部分财政支出保障养老金支付,以确保能够保障老年人的晚年生活,这无疑给社会发展创造了稳定的外部环境,年轻就业人员也可以不用为晚年生活担忧,可以安心工作、提高生产效率。对于“老龄化”造成的就业结构向“高龄化”转变的日本,留住高龄就业者着实能够提高劳动生产率。张士斌(2014)在其研究中指出,得益于高等教育的普及,众多高龄劳动者不但拥有较高的教育水平与知识能力,而且拥有丰富的经验和技能优势。*张士斌:《退休年龄政策调整:日本经验与中国借鉴》,《现代日本经济》2014年第1期。表2结果表明,在三个样本区间内,日本养老金支出对经济增长的财政效应弹性是正向的,即在财政支出总量保持不变的前提下,在1970-2014年样本区间内,养老金支出每增加一个百分点,则国内生产总值增加0.297个百分点,在1970-1990年、1991-2014年样本区间内,养老金支出增长率每增加一个单位,则国内生产总值分别增加0.891个百分点和1.443个百分点。这说明,养老金支出对稳定社会,推动日本经济发展具有一定的作用。泡沫经济崩溃之后养老金支出增长率对促进经济增长的财政效应弹性大于崩溃前,这折射出“高龄”劳动者在日本当今经济体系中仍发挥着重要作用。

7.经济建设对经济增长的财政效应。日本政府主要通过财政补贴等经济资助的政策手段来扶持在经济建设中发挥重要作用的中小企业群体,并以此达到国家整体宏观经济运行的目标。*范肇臻:《日本中中小企业金融支持模式及特点》,《现代日本经济》2009年第3期。表2实证结果表明,在三个样本区间内,日本经济建设支出增长率对促进经济增长存在正向变动关系,即在财政支出总量保持不变的前提下,在1970-2014年样本区间内,经济建设支出增长率每增加一个百分点,则国内生产总值增加0.381个百分点,在1970-1990年、1991-2014年样本区间内,经济建设支出增长率每增加一个单位,则国内生产总值分别增加0.771个百分点和0.584个百分点。这说明,日本经济建设支出能够有效推动经济的发展,因为日本中小企业在各行业企业总数中所占的比重高达90%以上。*夏长文:《日本政府和金融机构对中中小企业的支持》,《金融研究》1983年第10期。1991年后的经济建设对经济增长的财政效应为0.584,小于1991年前的0.771,这说明日本中小企业对推动经济发展的效果并没有达到泡沫经济崩溃之前的水平。财政支出对经济增长的贡献最终还是需要通过实体经济的好转得以体现,日本中小企业是实体经济的重要代表,泡沫经济崩溃之后中小企业对经济增长作用有所弱化,当然这里有很多的影响因素和更复杂的背景,但仅从国家“经济建设”费用对中小企业支援的财政效应上看,其效果并不理想。

四、基本结论与启示

(一)基本结论

首先,总财政支出对经济增长的财政效应是正向的且泡沫经济崩溃后存在显著增大的趋势,说明日本经济自1991年陷入低迷状态后,财政支出对促进其经济增长发挥了越来越重要的作用。但是,结合经济增长的财政效应事实回顾与实证结果分析,我们发现,泡沫经济前日本的财政支出之于经济增长仿佛一剂“特效药”,在需要的时候只要投下足够的剂量就能刺激经济的发展;泡沫经济后,日本宏观经济运行中不断出现一系列病症,这期间扩张性财政支出仍被当成是“特效药”,时常取而用之,虽然治不好病,但还是在逐渐加大剂量,这说明日本经济已经患上了严重的“财政支出依赖症”,而且短期内日本政府通过发行债务刺激经济发展的步伐根本停不下来。安倍政府于2016年8月重新组阁后继“安倍经济学”的“灵活财政政策”之后,再次出台了财政规模超28万亿日元的大规模追加政策。*资料来源:http://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/economic-policy/20732-20160727.html。这一政策将发挥怎样的作用,我们还需要跟踪观察。

其次,财政支出结构中的社会保障支出、国债支出、公共投资、文化教育、国防费、养老金以及经济建设对日本经济增长存在比较显著的正向财政效应。其中,社会保障支出由于受到“少子化”“老龄化”、“就业结构”不平衡等社会问题的影响导致其财政效应有所减弱;国债支出得益于日本国债管理水平的提高以及国债投资机制的完善,使得其财政效应能够逐渐有效增大;泡沫经济崩溃之后受到产业结构调整的影响导致公共投资的投资效率降低,从而削弱了其对经济增长的财政效应;文化教育对经济增长的财政效应受泡沫经济崩溃的影响不大;日本国防产业由于实现了高度军民融合,防卫费对经济增长的财政效应在泡沫经济崩溃前后都有增大的趋势,且防卫费的投资效率呈现出“成倍”放大的特点;随着日本就业人口“高龄化”,泡沫经济崩溃后养老金对经济增长的财政效应有增大的趋势;也许是因为日本中小企业的福利待遇并没有与“老龄化”就业人口相匹配,因此出现了经济建设类财政支出对经济增长的财政效应低于泡沫经济崩溃之前的情况。

(二)启示

1998年以来,我国逐渐采取以财政政策为主货币政策为辅的宏观经济调控手段,并依此实现了经济持续高速发展的目标。但是,近年来随着人口“老龄化”以及部分高耗能、高污染行业产能过剩、房地产泡沫等问题的出现,很多学者提出了目前我国无论是人口结构特征还是经济发展轨迹亦或是产业结构布局等都越来越类似于日本上世纪80年代泡沫经济前的情况,有国外媒体就直接评论说:“中国公司正在变得日本化”。*外媒关注中国浮现流动性陷阱[N].参考消息,2016-7-26(5).然而,这不是恭维话,它不仅让我们感到沉重,也让我们为中国经济未来的可持续发展深感忧虑。不过,日本财政支出对经济增长的财政效应可以给我们的财政政策效应一些有益的启示:

第一,科学、稳健地发挥财政政策的积极作用,最大限度地实现经济的可持续发展。目前国际经济形势严峻,外需不足内需疲软已经成为阻碍我国经济发展的新常态。随着改革的不断推进和经济增长放缓,近期以来我国采取了低息贷款等刺激民间固定资产投资的一系列非常手段,但也出现了企业投资实体经济意愿降低转而选择购买银行高风险、高收益的理财产品或者积极投资外国资产的现象,中国式流动性陷阱逐渐浮现或许会成为我国经济走出困境的新阻力。增加政府支出虽然是解决流动性陷阱的方法,但我国经济稳定健康发展最终还是需要通过实体经济来实现。因此,当下积极运用扩张性财政拉动内需、协调供给侧改革就显得尤为重要。考虑到我国债务率低于国际控制标准的60%,我们认为应该利用好国家财政举债空间的优势,提前布局合理的债务结构,充分发挥好财政支出的宏观调控职能,加速建立起健全、完善的财政支出体系,提高财政投资基础设施的效率,为推动经济的转型升级“保驾护航”。

第二,在社会保障、公共投资、文化教育、养老金、支持中小民营企业发展等经济建设费用支出方面坚持不懈,在国债支出上完善机制,在国防费用支出上适度把握。国际上一般把65岁以上人口占总人口之比达到7%的国家称之为“老龄化社会”,而该比例达到14%的国家就是真正的“老龄社会”。有统计显示,我国该比例2015年达到了10%。*资料来源:http://data.worldbank.org.cn/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?end=2015&locations=CN&start=1960&view=chart。可见,我国已经进入“老龄化社会”且离“老龄社会”也已不远。因此,我国应该不断优化财政支出结构,有计划、有目的逐渐制订合理的与“老龄化社会”相匹配的财政支出结构,加大力度着手建立一套符合国情的成熟的社会保障体系,保证养老金的可持续性。同时,充分利用国债举债空间的优势,继续加强文化教育经费支出,通过国防费支出支持和促进军民产业融合,借助经济建设支出扶持中小企业的发展。总之,全方位调整优化财政支出结构,一定能够提高我国财政支出结构对经济增长的财政效应,为我国经济稳健可持续发展注入新鲜活力。

(责任编辑:栾晓平)

2016-11-20

张乃丽,女,山东大学经济学院教授、博士生导师。 欧家瑜,男,山东大学经济学院世界经济学硕士研究生。

教育部重点研究基地项目“当代资本主义发展的阶段性特征研究”(编号:2009JJD840011)的阶段性成果。

F813

A

1003-4145[2017]03-0081-08