说“武”

古代的知识分子们在表达自己思想的时候,往往不直说,总是希望有个依托,借题发挥。这样做大概是有好处的。第一,这是古已有之。在崇老的文化里,老旧就是价值;第二,韬光养晦,避免张扬,这叫修养;第三,避祸。统治者的意志就是天下人的思想,这才是天子们的愿望。弄出些不一样点思想来,很危险。知识分子的良心又让他们不能不说,但说也得想着法说,不能直说;第四,行之久远。如果不考虑出名、职称以及稿费等等,依托名著表达自己的想法是个好办法。我们的孔圣人因为文化上的贡献被尊为无冕之王,但除了弟子们辑录的一些零零碎碎的语录外,并没有写过什么学术专著,他就是通过整理古代文献来表达自己的价值判断,教育学生,名曰“述而不作”,以致后来的学者在字里行间想方设法探知圣意,越走越远。像公羊传说《春秋》,处处都是微言大义,已经走过了。读过《庄子》的人都有真切的感受,庄子表达的是战国道家的思想,郭象的注借《庄子》表达的是魏晋玄学思想,成玄英的疏是借《庄子》和郭象的注表达了许多佛学思想。分不清是郭象注庄子,还是庄子注郭象。《庄子》不过就是个依托而已,旧瓶新酒,借题发挥。这个时候与古人表达的是什么已经没有关系,只是借助古人的东西自我表达而已。借助阐释名著来自我表达只是其中一途,汉字也可拿来说事儿,而且很有来头,早在人们认真研究汉字之前。

楚庄王为春秋一霸,邲之战大胜晋军。大臣潘党建议“收晋尸以为京观”,也就是把敌军将士的死尸聚在一起,筑成高高的台观以炫耀武功。楚庄王不同意,发了一番关于“武”的名论:

楚子曰:“非尔所知也。夫文,止戈为武。武王克商,作《颂》曰:‘载戢干戈,载櫜弓矢。我求懿德,肆于时夏,允王保之。……夫武,禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和众、丰财者也。故使子孙无忘其章。”

根据这段史书的记载可知,楚庄王是汉字阐释第一人。

楚庄王理解的“武”,不是打胜仗,不是杀人多,而是通过战争,禁暴安民,使天下归于太平。这个重要思想表达的切入口居然是汉字阐释:“夫文,止戈为武。”那个时候把文字称作“文”。戈是兵器,可以指代战争,楚庄王理解的“止戈”就是“阻止战争”。这个说法影响深远,不仅闪耀着军事思想的光芒,就连文字阐释也被后来的文字学家认同了。《说文》释“武”就完全信从楚庄王的说法:

,楚庄王曰:“夫武,定功戢兵。故止戈为武。”

反对暴力,爱好和平,这种思想源远流长。楚庄王借“武”字表达,深得人心。庄王无意研文汉字,而是通过解说汉字阐释自己的思想,至于是否与汉字本身的实际情况相符合,不是他考虑的问题。

文字学家很较真儿,从学科的角度深究一番,结论是:不靠谱!

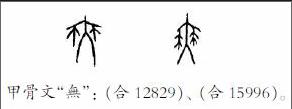

“武”字出现很早,自甲骨文到小篆,一直没有什么大变化,都是上部一个戈,下部一个止,楚庄王对字形的表层结构分析是正确的,认为两个构字部件组合表意也是对的,但“止戈为武”的构字方式和深层理据是不可信的。原因有四:

第一,“止”的本义是脚趾,阻止意义产生得很晚。没有任何证据显示,甲骨文或更早的时代“止”有阻止的意义。

第二,汉字中用“止”表意的很多,全部与足部相关,没有一例是“阻止”。从文字构形的系统性上来说,靠不住。

第三,像“甭、尘”这样把两个构字部件连读的“会意”字产生得很晚,造“武”字的时代不太可能运用这种方式。

第四,春秋时期才产生阻止战争这种“武”的反战思想,不可能早到商代。

既然楚庄王说得不对,文字学家就给出一个对的解释吧。谈何容易!古人造“武”字时脑子里究竟想什么?要表达什么?我们不能起死人而问之。只能根据字形结构、语言中的用法和历史文化进行推测,有多种可能性。

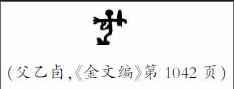

第一, 荷戈远征。商代金文中有一个图徽:

把中间的人省去就是戈和止,表示征伐等战争行为,这是“武”的常用意义。

第二,古书中武与舞通用。古代舞蹈分为文舞和武舞。文武执羽纱轻歌曼舞歌文德,武舞执干戈慷慨激昂唱武功。

这就是一个人操牛尾之类的舞具跳舞,后来下面加上两只脚,就是“舞”字。

前者是操毛物之舞,后者可能就是操戈跳舞。省略操戈的人行也是可能的。奏武乐跳武舞,起源一定很早。《周颂》里有《武》,把大武当做武王之乐,是其专用罢了。

第三,“武”从止,与脚相关。《诗经》里有几篇周初史诗,其中一篇说到周之先祖姜嫄受孕的过程。经过一番祭祀,“履帝武敏歆”,意思是踩着了上帝足迹的大拇指,有所感动,于是就“载震载夙”,怀孕了。这里的“武”就是足迹的意思。《下武》中又说:“昭兹来许,绳其祖武。”“武”也是足迹。于是有人就说“武”的本义是足迹。这样解释能够把文献中的意义与“武”字中的“止”联系起来,但没法解释“武”字中的“戈”。

哪一说都有道理,哪一说都说不定!从学术的角度否定了别人的说法,列出一堆可能性,却没有一个结论,这也叫学术吗?且不说这种斤斤计较有什么价值,关键是说了半天还说不清。雕虫小技,不足为也!就我个人來说,确实不主张在这种地方过分用力。文章写成这样,确实烂!不过有几点启示或许还行。

目前汉字挺热,电视里读写,书刊里解密,专著里探讨,一片繁荣景象。读者留意,这些东西不在一个话语体系里,不能都当作知识,也不能用一个标准评判。有的是借汉字说事儿,例如“自环者为私(厶),背厶为公”“一贯三为王”“民主少一点就是民王”“心上一把刀就是忍”之类,自古及今,源源不断,与“止戈为武”是同一流派,很得大家欢心,但与汉字真相无关。借汉字表达思想,拓展了汉字的功能,是另外一种智慧。糟糕的是,研究汉字的人或自以为研究汉字的人也把这些当做研究方法,信口雌黄却自以为是,还希望别人信以为真。这类东西越来越多了,大家需要小心,不要上当。

汉字阐释有其学科规范,但面对高古的汉字,我们去造字时代太远,推测那个时代的造字思维,必然有很多不确定性。读阐释汉字的东西,千万别信那些“必如何如何无疑”的说法。日、月的初文像太阳和月亮,人尽皆知,但不需要“必像太阳、月亮无疑”来强调,一旦这么强调,往往是自己不自信、别人不相信,嘴硬罢了。从这个角度说,给“武”字的阐释列出多种选择,反倒是接近真实的——古人的真实想法和我们的真实认识水平。

汉字研究要看大局,有些证据不足,说不定的个例探讨不妨放一放,说不定就是说不定,这也是阶段性“成果”。说了半天还说不定,大概算不得什么成果吧!

李守奎 1962年出生于河北省阳原县。现为清华大学人文学院历史系教授、中文系教授。主要研究领域为古文字、出土文献和汉字学,任历史文献学博士生导师、汉语言文字学博士生导师,目前开设的课程有汉字学、《说文解字》导读、出土文献选读、楚文字读解等。