陈忠实传(二)

四 由向往“神童”而眺望遥远的天际

陈忠实文学之路上遇到的第二个人是“神童”刘绍棠。

陈忠实对文学产生兴趣的时候,正在上初中二年级的第一学期,时值1957年下半年,全国“反右”正在进行。语文老师车占鳌是一位初出茅庐的中文系大学生,思想开明,常在语文课上逸出课本内容,讲某位作家某位诗人被打成“右派”的逸事,尤其是当年被称为“神童”的刘绍棠被定为“右派”,给陈忠实的印象最为深刻。1957年8月27日,《中国青年报》刊出一篇由该报记者高歌今写的通讯,题目就是《从神童作家到右派分子》。陈忠实产生了强烈的好奇心,天才,神童,远远比那个他尚不能完全理解其内涵的“右派”帽子更多了几分神秘色彩,他十分急迫地想看看这个神童在与他差不多年龄时所写的小说。课后,他到学校图书馆查阅图书目录,居然借到了刘绍棠的短篇小说集《山楂村的歌声》和中篇小说《运河的桨声》,大约是学校图书馆尚未来得及禁绝“右派”作家的作品。他读了《山楂村的歌声》这部小说很喜欢,觉得语言很美,50多年后还能记得小说开头的一些句子。2008年12月9号晚上,在西安建国路省作协陈忠实办公室,笔者拿着从孔夫子网上购来的旧版《山楂村的歌声》让他看。陈忠实翻到此书开头,说他对小说开头的句子印象很深,认为很美,接着就给笔者忘情地朗读起来,一边朗读还一边赞美。

20世纪50年代的刘绍棠,被誉为“天才”的“神童”作家,在当时的中国驰誉一时,影响很大,对当时的青少年文学爱好者极具神秘性和吸引力。刘绍棠1936年出生于河北省通县大运河岸边儒林村的一个普通农家。1949年读初中二年级时就开始发表作品,此时他刚十三岁。1952年元旦,《中国青年报》发表了刘绍棠写的小说《红花》,在全国青年中反响强烈。当时他上高中一年级,团中央便对他进行重点培养。在团中央工作的胡耀邦曾找刘绍棠谈过四个多小时话,希望他多写农村青年题材,并且让他到东北农村去采访。刘绍棠在东北住了两个多月,把在东北得到的创作素材挪到自己的村子里,换上他所熟悉的人物原型,开始构思他的小说《青枝绿叶》。《青枝绿叶》写成后,在1952年9月5日的《中国青年报》上以整版篇幅发表,后来迅即被编进了高中语文课本。1953年,刘绍棠又以《青枝绿叶》为名出版了他的第一个短篇小说集,并因此一举成名。那年,他只有十六岁。1954年入北京大学中文系,翌年退学,退学是因为他觉得在中文系学习对他的写作没有用。1956年加入中國作家协会,被誉为“神童作家”。1957年被划成“右派”。刘绍棠走上乡土文学之路,受到孙犁和苏联作家肖洛霍夫的影响很大。刘绍棠一生最为佩服的作家,是肖洛霍夫,而对肖洛霍夫的《静静的顿河》,更是“佩服得五体投地”。肖洛霍夫是一个以写家乡顿河地区人民生活为主的作家。刘绍棠很小就喜欢这部小说,受此影响,他常常想如肖洛霍夫那样,成为一个专意写作自己故乡人民生活的作家,过一辈子肖洛霍夫式的田园生活,住在家乡写乡土小说。“神童”刘绍棠长陈忠实六岁,他的这些“光彩”甚至是“异彩”无疑对一个同样是少年的陈忠实产生了极大的魅惑力,一方面加深了陈忠实对文学的喜爱,另一方面也促使陈忠实对文学的“天才”作用产生长久的思考。

在《山楂村的歌声》“后记”里,刘绍棠说到他对肖洛霍夫的崇拜和对《静静的顿河》的喜欢。“神童”居然如此崇拜如此喜欢,陈忠实也就很想见识一下肖洛霍夫和他的长篇小说。他到学校的图书馆,在书架上看到了《静静的顿河》,四大本摆成一排,显得极为雄壮。梦寐以求的小说就在眼前,他却有点望而生畏,读这么四大本需要多长时间?他抑制了自己的欲望,没有立刻借阅,而是等到放了暑假,才把这四大本著作背回乡村的家中。他要等待有了更为从容的时间,再细细阅读。

根据时间推算,陈忠实读《静静的顿河》应该是1958年的夏季,也就是他初中二年级上完之后的这个暑假。小小的陈忠实那时候还在忙于自己的生计,整个暑假,每逢白鹿原上集镇的集日,陈忠实先一天下午就从生产队的菜园里趸取西红柿、黄瓜、大葱、茄子、韭菜等,大约五十斤左右,天微明时挑到距家约十华里的原上去卖。一趟买卖可赚一二元钱,开学时就揣着自己赚来的学费报到了。而在集日的间隔期里,陈忠实每天早晨和后晌都去割草。他背着竹条大笼,提着草镰,或下灞河河滩,或爬上村庄背后白鹿原北坡的一条沟道,到处寻找鲜嫩的青草。他因为年幼,还没有为农业合作社出工的资格,可是割草交给社里获得的工分有时比出工还要多。就在这卖菜和割草的间歇里,陈忠实拿出《静静的顿河》,兴趣盎然地阅读着顿河哥萨克的故事。小说中那条远方的顿河常常幻化为他家门前那条冬日清冽夏日暴涨的灞河,辽阔的顿河草原上的山冈,那舒缓起伏的线条,也与他天天面对着的骊山南麓和白鹿原北坡之气韵叠印在一起。那个生动的哥萨克小伙子葛利高里,那个风情万种的阿克西尼亚,虽然生活在远方异域,读起来却有一种非常亲切的感觉。一个是陈忠实少年生活范围以外的另一个民族的生活形态,顿河哥萨克的故事,一个是卖菜割草的尚未成年的乡村孩子,书里书外,存在着遥远的距离和巨大的差异。然而,对于陈忠实非常重要的一点在于,少年陈忠实的视野抵达了一个虽然找不到准确方位但却在远方存在着的顿河草原,生活在那里的人们的快乐和悲伤牵动着他的情感。这种文学的熏陶是悄然的,也是深远的。静静的顿河,辽阔的草原,哥萨克,奔放的小伙子,热烈的女人,红军,白军,这些主题词无疑深深地扎根在少年陈忠实心里,成为他日后文学创作的酵母。

陈忠实由对“天才”和“神童”作家刘绍棠的好奇和喜欢,知道了遥远的苏联作家肖洛霍夫,借阅了他的代表作之一《静静的顿河》,这是陈忠实有生以来阅读的第一部翻译长篇小说。陈忠实与文学之结缘,是从乡土小说开始的。《静静的顿河》也是一部与乡土有关的小说。肖洛霍夫及其创作的顿河哥萨克乡村小说给陈忠实的文学思维和文学气质以极其深刻的影响。

很多年后,陈忠实说,他后来才意识到,他的文学阅读转向,他的偏向喜欢阅读欧美小说,就是从这一次发生的。他说,他的阅读心理就是这一次从“说时迟,那时快”的语言模式里跳了出来。

刘绍棠对陈忠实的启示,主要有三个方面:一是文学创作的“天才”问题,陈忠实此后很多年里都在打量自己有无文学天才并思考天才问题;二是通过刘绍棠,陈忠实结识并深深地喜欢上了异国的肖洛霍夫,开阔了陈忠实的文学视界,使陈忠实的文学眼界和文化视野由脚下的乡土伸展到了无际的远方;三是刘绍棠也好,肖洛霍夫也好,都喜欢并主张扎根自己的乡土,生活于此,创作于斯,关键是,就以小说的形式描写脚下这块熟悉的土地,为乡土立传。这最后一点,对陈忠实的影响是内在而深远的,它的意义会在以后的岁月里逐渐显现出来。陈忠实后来就一直没有离开过自己生活过的土地。他在60岁回顾自己生命和创作历程的时候说,他对自己曾有两次重要的把握:一次是在1978年初,当中国文学复兴的浪潮涌动的时候,他选择离开人民公社当干部,调入文化馆搞写作;第二次是1982年,他调入作协陕西分会当了专业作家,回归老家,一住就是十年,直至五十岁写成《白鹿原》。他不像有的作家,总是漂泊,生命的足迹和灵魂都在漂泊,创作的题材和主题也不断随之游移不定。

五 柳青:文学道路上的第二个导师

陈忠实一直认为,他走上文学道路,有两位作家对他影响最大,他从心底认为这两个人是他的文学导师,一个是赵树理,一个是柳青。赵树理使他喜欢上了文学,柳青很长时间是他创作学习的榜样,是他认识生活和艺术地反映生活的榜样。

1959年春天,陈忠实从报纸上得知柳青写农村生活的长篇小说《创业史》将在《延河》四月号开始连载,心里竟有一种按捺不住的兴奋和期待。这其中,既有对一位著名作家的崇拜,更多的因素还是他很好奇,他极想看看这个柳青是如何描写农村生活的。家里境况好的时候,父亲会一周给他两毛买咸菜的副食钱,为了买《延河》,他把两毛钱早早省了下来,每天只吃干馍喝开水。到了四月,他赶到纺织城的邮局买了一本渴望已久的《延河》。《延河》四月号刊发的《创业史》是《题叙》,发表时也不叫《创业史》,而叫《稻地风波》。小说题头画的是稻田,稻田水渠上有一排白杨,白杨迎风舞摆。陈忠实一看到这幅画,就想到自家门前也是这样的景象。他家门前是灞河,一道一道的灌渠,灌渠上就是一排一排的白杨,少有柳树,也有稻田。陈忠实一口气读完《题叙》,心里感到很安慰,觉得把那两毛钱的咸菜钱省下来,买了这本杂志是大大地赚了,苦没有白吃。接下来,陈忠实每月按时买《延河》,读《稻地风波》。

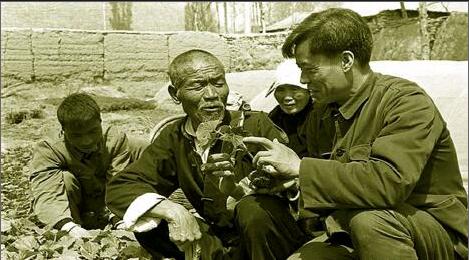

7月,他于西安市第十八中学初中畢业。他有一张初中毕业照片,是与同学的合影留念。前排左边的第一人为陈忠实,少年的青涩尽写在脸上。他光着脚穿一双方口布鞋,手里拿着一本刊有“创业史”的《延河》杂志。这应该是1959年7月号的《延河》。照片下面依稀写着:“惜别。1959于纺织城。”

毕业后回到家里,既没有了两毛钱的菜钱,乡下也没有邮局,他看不到已经让他沉迷的《稻地风波》了,心中有些怅然若失。

1959年秋天,陈忠实到灞桥的西安市第34中学上高中。这座中学是1944年由灞桥周围六乡群众倡议、推动,在1935所建的私立灞桥小学校址上扩建而来,由地方集资创办,名私立树人中学,曾得孙蔚如将军大力资助,是灞桥境内第一所中学。1945年,长安县政府接管树人中学,改名为长安简易师范学校。建国后,1953年秋,长安简易师范迁至申店乡局连村,原校址改名长安第三初中,1954年归市属后改名为西安市第14初级中学,1956年改为完全中学,1958年定名为西安市第34中学。学校坐落在古人折柳送别的灞桥桥南,学校的东围墙就扎在灞河河堤根下。上了高中,陈忠实还念念不忘《创业史》。后来听说《创业史》要在《收获》1959年第6期全文刊出,他赶紧托在西安当工人的老舅帮他买了一本这一期的《收获》,送到学校,他才完整地读完了《创业史》第一部。

《延河》从8月号起,柳青的《稻地风波》改题为《创业史》,至11月号全部载完。《创业史》第一部脱稿时间是1959年10月3日下午4时。1959年11月,《收获》第6期发表《创业史》(第一部)修订稿。

初读《创业史》,陈忠实还不能完全理解,但小说中的几个人物给他印象很深。梁三老汉、梁生宝、郭世富、姚士杰、改霞这样的人物,他在蒋村一个一个都能找到相对应的形象。蒋村和柳青生活的那个皇甫村,相隔大约也就是六七十里路,陈忠实读着《创业史》,心里感动着,常常向南眺望。柳青成了他崇拜的第二位中国作家。柳青对农村生活的艺术描写,对农村生活的理解和认识,自然也深刻地影响了年轻的陈忠实。

陈忠实后来回忆说,他接触柳青以后,即1959年在《延河》读到《创业史》后,就深深迷上了柳青,而把赵树理搁下了。当时写农村生活的小说作家中,最有影响的就是赵树理和柳青。何况,柳青还是陕西人,他的《创业史》写的是陕西关中的农村生活,这与陈忠实所知道所体验的农村生活更为接近。因之,柳青对陈忠实的影响就更大一些。

从1959年9月入学,到1962年7月高中毕业,陈忠实的高中学习,全程经历了1960年至1962年所谓的“三年困难时期”。这个“三年困难时期”,也有学者称其为“三年大饥荒”。极度的饥饿折磨着正处于生理生长最活跃期的陈忠实,而他对付饥饿的唯一办法就是投入文学的迷醉之中以忘记饥饿,以精神上的饱满抵抗物质上的贫乏。在1961年最困难的这一年,陈忠实正在读高中二年级,无法化解的饥饿折磨着包括他在内的几乎所有人,市教育局采取了非常措施,取消晚自习,取消一切作业,实行“劳逸结合”来对付饥饿。空闲时间多了起来,陈忠实就把课余的时间和精力全部用于阅读和写作。他和同样爱好文学的同学常志文,每天晚饭后,抄近路步行十华里,到纺织城书店读喜欢的新书,回来的路上再交流读书心得。上床睡觉之前,饥肠辘辘,就喝一大碗盐水哄自己入眠。他还和同学常志文、陈鑫玉,组织起来一个文学社。苦于喜欢文学而总是找不到创作的门路,文学社就被命名为“文学摸门小组”。从这个名字可以看出,他们当时对于创作的心境和情态,急切而又彷徨。成立文学社的同时,决定创办文学墙报,起名为“新芽”,大家都为之写稿。

这个时期,陈忠实读了很多文学作品。可以确知的是,他陆续读了茅盾的《子夜》、巴金的《家》《春》《秋》等小说,李广田的散文等,极大地开阔了文学眼界。他借来肖洛霍夫的短篇小说集《顿河故事》,周六回家,沿着灞河河堤一路读过去。《顿河故事》收入二十余篇短篇小說和一个中篇小说,绝大部分创作于1923年至1926年之间,这些小说描写顿河哥萨克在国内战争期间和苏维埃政权建立初年的生活和斗争,情节富于戏剧性,人物性格鲜明,语言生动活泼。陈忠实认为“篇篇都写得惊心动魄”,虽然是肖洛霍夫早期作品,“却堪为短篇小说典范”。

无疑,这样的纯粹出于兴趣的阅读,对他的文学感受能力和文学思维方式,起到了一个最初的培养作用。

六 回乡当了小学民请教师

1958年“大跃进”造成的恶果很快显现了出来。接下来的全国性的大饥荒和经济严重困难,迫使许多高等学校大大减少了招生名额。

1961年,西安市第三十四中学有百分之五十的学生考取了大学。只隔一年,到了1962年,这个学校四个毕业班考上大学的人加起来也只是个位数。学习成绩在班上可以称得优秀的陈忠实名落孙山。而且,他们全班无一考上,被剃了个光头。

上不了大学,陈忠实只能回到老家乡村。村子里第一个高中毕业生回乡当农民,报纸上宣传说是光荣的,但在乡人眼里,陈忠实无异成为一个“读书无用”的活标本。

高考结束后,陈忠实经历了青春岁月中最痛苦的两个月。青年陈忠实进入了六神无主的失重状态,所有的理想前途和未来在瞬间崩塌。回家之后,无数个深夜,他噩梦连连,时常从用烂木头搭成的临时床上惊叫着跌到床下。

看着痛苦不堪的陈忠实,父亲陈广禄很是担心,“考不上大学,再弄个精神病怎么办?”

有一天,沉默寡言的父亲终于很认真地对他说:“当个农民又如何啊,天底下多少农民不都活着嘛。”父亲的这一句话,一下子惊醒了他这个迷糊了多日的梦中人。是啊,人首先得活下来。农民虽然处于社会的最下层,农民的日子虽苦,但天下那么多的农民,他们都活着。活下来是当务之急,也是人生的头等大事。

在无情的现实面前,陈忠实选择了到村里的小学当民请老师。笔者查阅有关资料,发现当时的非公办教师不叫民办教师,而叫民请教师。经毛西公社批准,从1962年9月开始,陈忠实在西安郊区毛西公社蒋村初级小学任民请教师。一般民请教师,每月由生产大队给记20几个劳动日。陈忠实所在的蒋村小学由三个村子合办,不能记工分,便由三个村子分担每月28元工资,年终结算。

所谓“毛西”,乃毛河湾西村之简称。因当时的公社驻毛西村,故泛称这一带为“毛西”。学校由三个小村合办,设在东、西蒋村两个村子之间的平台上。这是一个初级小学,共有学生七十余人。所谓初级小学,就是只有一到四年级;而高级小学,是五到六年级。蒋村初小当时只有两个教师,一个是公办,一个是民请。陈忠实就是这个民请。教师办公室是一幢拆除了不知那路神灵泥像的小庙,两个教师合用。教室旁边是生产队的打麦场。社员出工上地下工回家经过教室门口, 嬉笑声议论声和骂架声常常传进教室。

那个公办教师姓陈名祖荫,年近六旬,是陈忠实外婆妹妹的儿子,算是亲戚。陈忠实把陈祖荫叫舅。陈祖荫有一个四叔,曾在杨虎城的军队里任旅长,曾捐资修建了狄寨原上的迷村小学,而陈祖荫则在这个旅长下边当了一个小官,主要是写字。陈忠实小时候逢年过节,去过这个舅家,感觉很是阔气。陈祖荫的毛笔字写得极好,是“老功夫”。陈忠实说,他后来在西安还没有见过哪个人包括书法家有比陈祖荫的字写得更好的。在乡村,凡是婚丧嫁娶,陈祖荫就给人写对联。遇到有的人家没有毛笔,就扯一个棉花蛋蛋,蘸着墨水写,依然非常漂亮。陈祖荫国文教得是好的,但他有一个缺点,就是不会教算术。所以村里的小学生,年年升学考试都考不上。

陈忠实来了以后,带毕业班,给学生强化补习算术。

1964年,陈忠实当了东李六年制高级小学下属初级小学东片区教研组组长。陈忠实所带毕业班因为连续两年升学率百分之百,一下子轰动了全公社。7月,被评为“优秀教师”。公社教育部门因此奖给他30元钱。这笔在当时并不算少的奖金,在他当年9月调到毛西公社新成立的农业中学任教之后发下。领到钱后,他把钱装在上衣的口袋里,接着与同事在操场打篮球,把衣服挂在篮球场边一棵树枝上。打完篮球,衣服还在,但钱却找不见了。

1964年12月,毛西公社布置下属各单位为春节准备文艺演出节目。当时,全国正在大力宣传“千万不要忘记阶级斗争”。陈忠实采访了毛西公社陈家坡贫农陈广运,谈了整整一天,回去写了一篇老贫农忆苦思甜的快板书,作为春节参演节目。快板写好后,看到《西安晚报》的一篇春节演唱征文启事,征文要求大家投寄小演唱、对口词、快板书、小戏等。他就把这一篇快板书寄了过去。1965年1月28日,《西安晚报》发表了他的这个快板,题为《一笔冤枉债——灞桥区毛西公社陈家坡贫农陈广运家史片断》。

陈忠实调到毛西公社新成立的农业中学任教,仍为民请教师。他是1961年1月在西安市第34中加入的共青团,调到农业中学后,被推举担任了学校的团支部书记。

1965年,由于他工作表现突出,在社会主义教育运动中,被推举出席了社教总团学习毛主席著作积极分子大会。这在当时是一种较高的荣誉。

七 看不见未来的文学自修

当了民请教师,工作算是安稳了,生活也有了着落。但是未来怎么办?就这样一辈子教下去,还是要有另外的打算?这个问题,其实在他刚一当上民请教师,就浮上了心头。

20岁,人生已经进入成年。陈忠实切实感到,这是一个令人心悸魄颤的年轮。告别学生时代,迈入广阔的社会,眼前突然展现出一个茫无边际的世界。面对这个世界,人有时却是相当的迷惑,人生之路究竟应该向哪里走?怎么走?这是个问题,是大问题。

其实,摆在陈忠实面前的人生选择,在当时,却是相当的有限。甚至,是别无选择。本来是想上大学的,结果名落孙山,那就只有回乡当农民。就在这个时候,本村的小学刚好缺了一个教师,那就去当教师,这样也不辜负十二三年的苦学。这个教师的名额是民请,所谓民请教师,是指中国中小学中不列入国家教员编制的教学人员,生活待遇上,一是享受所在地同等劳动力的工分报酬,一是由国家按月发给少量的现金补贴。在当时城乡二元对立的中国社会里,究其实,民办教师就是不是农民的农民。然而,这个民办教师似乎还是比当一个农民好了一些。陈忠实别无选择,就当了一个初级小学的民办教师。

这个时候,在关于未来的思考中,陈忠实心底那个文学之梦又悄悄地浮上了心头。

大学梦破灭了,文学梦还在。

有梦就有希望。希望就在文学梦里。

陈忠实决定自学。自学文学。上不了大学,那就自學大学课程。

大学梦破灭之后,陈忠实回到了乡村,回到了祖辈千百年来生活的故土,自学文学,并决定以文学作为终生追求,至少有两个原因:一、文学也许可以改变自己的命运。中国当时社会所形成的城乡二元结构,使得那时的农村青年,要跳出农门,其难度真比登天还难。陈忠实明白,自己在农村,人生所有的路都堵死了,只剩下自我奋斗一条路了,只能靠自己了。这无疑是一条悲壮之路。因为不知道何年何月才是出头之日。二、文学毕竟具有精神慰藉功能,文学在当时也不失为苦闷情境下的一种精神安慰。当然,根本的原因是陈忠实自初二对文学发生的兴趣,于绝望中更加突显出来,这也是别无选择的选择。

环境是艰苦的:在一个破屋子里,窗户纸被西北风吹得一个窟窿接一个窟窿。条件是简陋的:一张古老而破旧的小条桌,用草绳捆着四条腿。桌上放着一个煤油灯,是用废弃了的方形墨水瓶制成。但是,陈忠实的决心是不可动摇的。度过了痛苦彷徨期的陈忠实,开始了虽然有所计划但实在是遥遥无期的文学征程。一切都重新开始。他给自己订下了一条规程,自学四年,练习基本功,争取四年后发表第一篇作品。作品发表之日,就算他的“我的大学”毕业之时。

后来,陈忠实曾多次不无诙谐地说:成名无非是再换一根结实的绳子来捆桌子腿!

这是一个青年奋斗者的形象,也是一个文学殉道者的肇端。

他将白天的时间全部给了孩子们,而晚上的时间则属于他和他顶礼膜拜的文学。

他主要从两方面进行努力,一是读书,二是练习写作。那个时代乡村青年的读书,当然无可选择,没有图书馆,没有资料室,无人指定必读书目,也没人指点迷津,完全是遇到什么读什么,找到什么就读什么。这样,所接触的书,一是数量少,二是品种较为单一,多为60年代流行的文学书以及民间的一些藏书。这种阅读状况,在中国乡村社会,极为普遍。同时,这些时代流行书以及民间藏书的文化品格,对陈忠实的文化人格无疑起到了潜移默化的影响甚至是塑造作用。陈忠实在阅读中,感觉合乎自己口味的,就背下来。对特别感兴趣的篇章则进行分析,学习其结构和艺术表现手法。读了也写,不断地写。这种写作,基本是文学练习,较少写完整的作品,大量的是记生活笔记,长短不拘,或描一景,或状一物,或写一人,或述一事,日日不断。

这个时候,陈忠实内心的信条,只有一个,那就是“不问收获,但问耕耘”。每换一个新的生活记事本,他都要在开篇写上这句话,视之为座右铭。这个信条所含的埋头苦干实干的哲理令他信服,他也觉得适合他的心性。此言第一让人排除侥幸心理,第二抑制自卑心理,陈忠实觉得,这两种心理是他当时最大的敌人。

陈家本来就不富裕,所谓的三年经济困难时期及至以后,饱肚乃最大问题。陈忠实的“但问耕耘”,没有电灯照明,也没有钟表计时,晚上控制不住时间,第二天就累得难以起床。陈忠实想了一个办法,既能照明又能计时,他用一只小墨水瓶做成煤油灯照明,常常烧焦了头发熏黑了鼻孔,瓶中煤油熬干,即上炕睡觉。算来此时大约为夜里十二点钟。长此以往竟成一生的习惯。

春秋时节,气候宜人,好过一些,到了冬夏两季,就有点难以忍耐。冬无取暖设备,笔尖先是冻成了冰碴。夏无制冷手段,酷热常让人头晕眼花。更为难耐的是,蚊虫肆虐,叮咬得人无处躲藏,用臭蒿熏死一批,烟散之后,从椽眼儿和窗孔又钻进来一批。夜里,乡间的农民一家人在场头迎风处铺一张苇席纳凉,他却躲在小厦屋里,穿一条短裤,汗流浃背地读着写着。母亲有时担心他沤死在屋子里,硬拉他到场边去乘凉,他却丢不下正在素描着的某一个肖像,得空儿又溜回小厦屋去继续“耕耘”。

陈忠实的自学和奋斗当时都是处于秘密状态。胸中虽然有宏图,但这时的陈忠实其实是自卑多于自信,一方面是内心创作热潮在涌动,一方面又全力避免更多的嘲讽。在这个看不见未来的文学自修中,他不怕受苦受难,但是担心被人讽刺和嘲笑。于是学习与写作便呈现一种“地下”状态,对任何人——包括他的父亲陈广禄,他都绝口不谈,偶被问及,总是极力回避,顾左右而言他。他的父亲对他的行为难免奇怪,常常忍不住,问他整夜整夜钻在屋子里“成啥精”?他说“谝闲传”!见如此作答,父亲虽然心存疑问,却也不再追问。

自学有其局限性。自学,由于都是自己在摸索,而且是在黑暗中摸索,或者是借着一点亮光摸索,即使是非常用功的人,也仍然是自我封闭的摸索,既缺乏大师指点、高人指路,也缺乏群体学习环境中那种自由讨论乃至自由辩难所带给人的多向度的思维开启和精神启迪,所以,对一个人的成才,容易造成至少以下两个问题:一是知识结构的不平衡,不全面;二是文化视野受到局限。这个局限又分为两种情况,一是视野不够开阔,二是虽然开阔了但又很驳杂,缺乏比较明晰的文化立场和精神向度。

陈忠实在20世纪60年代初开始的文学自学,是在一种相对单一的文化和精神环境中自学的。那时的文学观念只有一种,这就是“文艺为政治服务”和“文艺为工农兵服务”。没有人对此怀疑,至少没有人能公开对此提出怀疑,于是,这种观念就成了“真理”。陈忠实的自学,知识和技巧的学习,可以很扎实,但文化视野无疑会受到局限。在20世纪50年代以至60年代的文化和文学背景下,陈忠实的文化视野不可能是驳杂的,而只能是单一。

自学也有其优长。自学由于是自己在黑暗中的艰苦摸索,较少受外界的干扰和魅惑,容易形成自己根深蒂固的思维定式和坚定的信念。

在写什么人的问题上,陈忠实学习和接受的,当然是“写人民大众,不写个人”这样的文学观念。这一点,也形成了陈忠实迄今的文学立场和文学观念。客观地看这个问题,这一点,既束缚过陈忠实的创作,也成就了他的创作。陈忠实的笔下,特别是他的小说,从1974年的《高家兄弟》到1979年的《徐家园三老汉》再到1988年至1992年的《白鹿原》以至2001年的《日子》,所写的对象,都是人民大众,是农民,是中国社会底层的普通人。

而且,陈忠实的小说和散文中,一直信奉和坚持现实主义的真实性原则,不信鬼神,不言佛道,几乎就是坚守“子不语怪、力、乱、神”的信条。他无论是写小说还是写散文,基本上是以真实世界和生活经验为基础,进行艺术描写或必要的虚构,从来不写自己没有见过的或者是不相信的事情。还有一个重要特点,那就是写人,写事,他基本上都是直接面对,正面描写,较少侧面取巧或以虚写实。他的文学特点以至后来的文学风格正好应了他的名字:忠实。忠实于生活,忠实于历史,忠实于自己的生活体验和生命体验。

八 “处女作”的诞生

1962年下半年,陈忠实决定自学文学时,计划四年后发表第一篇作品,作品发表之日,即其“我的大学”毕业之时。结果,他的“毕业”提前了一年还多。1965年3月8日的《西安晚报》发表了他的一篇散文,题为《夜过流沙沟》。

这篇散文,陈忠实视之为自己的“处女作”。但是,我们发现,在发表《夜过流沙沟》之前,他还公开发表过作品。最早的是发表于1958年11月4日《西安日报》的短诗《钢、粮颂》,发表这首诗时,陈忠实还是一个正读初三的16岁的学生。此外,陈忠实在 1965年1月28日的《西安晚报》还发表过快板《一笔冤枉债——灞橋区毛西公社陈家坡贫农陈广运家史片断》,在1965年3月6日的《西安晚报》发表过诗歌《巧手把春造》。也就是说,在《夜过流沙沟》之前,陈忠实就已经在报纸上公开发表过两首诗和一首快板。那么,陈忠实为什么把这两首诗和一首快板忽略不计,只说《夜过流沙沟》才是他的处女作呢?就这个问题,笔者问过陈忠实,他说,他觉得《夜过流沙沟》是一篇较长一些的散文,算是“像样”和“正经”一点的文学作品,而此前发表的两首短诗和快板,分量轻,不值一提,快板也算不得文学作品,属于曲艺一类。不过,在研究者眼中,当以“史实”为准。倘以公开发表而论,陈忠实的处女作,应该就是短诗《钢、粮颂》。

而陈忠实自己认定的处女作《夜过流沙沟》,从写作到发表,用陈忠实自己的说法是,“历经四年,两次修改,一次重写,五次投寄,始得发表。”(陈忠实:《何谓良师——我的责任编辑吕震岳》,《陈忠实自选集》,海南出版社,2008年版,第557页)这个他所认定的“处女作”诞生的过程,其实也是陈忠实在文学之路上不断“摸门”也不断提高的过程。

《夜过流沙沟》原题为《夜归》,最早写于1961年,陈忠实19岁,正上高中二年级。那时他和同学组织了一个名为“摸门小组”的文学社,同时创办了一个名为《新芽》文学墙报。陈忠实为《新芽》创刊号写了一篇散文《夜归》。文学社的陈鑫玉读了《夜归》,甚为激赏,鼓动陈忠实将之投寄给报刊,以期公开发表。陈忠实听了,颇受鼓舞,心中也一阵冲动,但思虑再三,最终还是缺乏勇气,未敢投出。不想陈鑫玉却把这篇散文另抄下来,代陈忠实投寄给了《陕西日报》文艺部。过了不到一月,有一天,陈鑫玉从家里来到学校,兴奋地告诉陈忠实报社来信了。陈忠实打开信一看,是一封编辑的阅稿信,信中肯定了《夜归》的一些长处,也指出了一些问题,让作者修改后尽快寄去。读罢信,陈忠实才真正地激动起来,觉得他似乎就要“摸”到那个向往已久的神圣而又神秘的文学之“门”了。陈忠实对《夜归》很快作了修改,寄了出去。然后便开始了急切而又痛苦的等待。这是一个满含希望而又有些不敢奢望的等待。在等待的日子里,陈忠实每天最惦记的事就是到学校的阅报栏去看《陕西日报》,只找第三版,这一版是发表文艺作品的版面。这是陈忠实进行文学创作实践过程中第一次因投稿而焦灼地等待,在没有等到结果之前,希望与失望交替交织,令人非常煎熬。这也差不多是所有文学爱好者第一次投稿必有的心情。陈忠实最终没有等到结果,他期望的奇迹没有出现。

接下来,紧张的高考复习来临了,这是人生关键的一步,陈忠实将心中那种沮丧的情绪渐渐排解开去,投入复习,迎接高考。

高考名落孙山,陈忠实别无选择,在痛苦中回到家乡。不久,被毛西公社选拔为民办教师,在本村即蒋村小学教学。教课之余,陈忠实没有忘记他的文学之梦,认真读书,练习写作,真正开始了他的业余文学创作生涯。

1963年春天,他把《夜归》再次作了修改,再次投寄给《陕西日报》。报社不久即回信,肯定长处同时指出不足,让修改后再寄去。陈忠实根据所提意见进行了修改,将稿子再寄去。稿子寄出去了,心也似乎随之而去了。在结果未明的情况下,期望与失望交织,陈忠实又一次陷入期待的焦灼之中。

久等无果,陈忠实沉不住气了,他借一次学校进城参加活动的机会,找到了地址位于西安市东大街的陕西日报社。到了报社门口,陈忠实却没有勇气走进去。进去找谁?说什么?他为这两个简单的问题颇费思量,徘徊门外,踌躇不前,内心的自卑和羞怯像浓雾一样罩着,挥斥不开。终于还是硬着头皮进去了,找到文艺部,看见几张办公桌前坐着几位编辑,他没敢多张望,只怯怯地朝坐在门口的那位编辑问询。那篇《夜归》,不在这位编辑手里,问其他几位编辑,也不在他们手里。在座的编辑们推测,如此看来,应该在另外一位下乡锻炼的编辑手中,但是这位编辑大约需要半年才能结束锻炼。看着陈忠实满脸失望而又想穷追究竟的样子,门口那位编辑给他说,按编辑部的规矩,凡是可以发表的稿子,编辑有事出门肯定会交代给编辑部安排处理,如果没有交代,肯定是发表不了的。这样说来,《夜归》当属不可发表的稿子了。陈忠实走出《陕西日报》的时候,感觉那个庭院的甬道既深且长,出得门来,他回头再望一眼那拱形的门楼和匆匆忙忙进出的人,心中忽然感到,自己一直向往和追求的那个文学之“门”,还遥遥不知其所在,还需要长途跋涉,绝非轻易就能“摸”到的。这样一想,一时的侥幸心理忽然烟消云散,心中反而轻松了。而轻松的同时,自卑的心理又加重了。站在这样一个高门楼下,他有些自惭形秽。

接下来的日子里,陈忠实一方面努力教课,一方面努力自学。他在心中给自己鼓劲,也在心中设定目标:没有上成大学,通过自学,在报刊上发表第一篇作品之日,就是自己的自学成功大学的毕业之时。

教学是主业,陈忠实既为人师,就要当一个好老师。自学的同时,他也练习写作。1965年1月28日的《西安晚报》发表了他的快板《一笔冤枉债——灞桥区毛西公社陈家坡贫农陈广运家史片断》,3月6日,《西安晚报》又发表了他的一首十四行的诗歌《巧手把春造》。快板和诗歌都发表了,陈忠实是高兴的,但他的心里,还是隐隐觉得这两样作品的分量有些轻,不是他心目中标准的“处女作”。

1965年春天,他几乎是在写作诗歌《巧手把春造》的同时,又想起了《夜归》。他把《夜归》打破原先的框架,重新构思,重新写作,名字改为《夜过流沙沟》。这次修改他是满意的,准备投稿,他想了想,没有勇气投给“省报”,改投“市报”。很快,3月8日的《西安晚报》名为《红雨》的文艺副刊上,刊发了他的这篇散文处女作《夜过流沙沟》。

陈忠实觉得这篇散文,应该是一篇较为“正经”和“像样”的文学作品,他视之为自己的真正的“处女作”。同时,他在心里告诉自己说,我的自学大学应该毕业了。

《夜过流沙沟》的发表所带给陈忠实的意义,陈忠实有一段话说得很透彻:“第一次作品的发表,首先使我从自信和自卑的痛苦折磨中站立起来,自信第一次击败了自卑。我仍然相信我不会成为大手笔,但作为追求,我第一次可以向社會发表我的哪怕是十分微不足道的声音了。……1965年我连续发表了五六篇散文(邢按:1965年陈忠实在《西安晚报》实际发表散文三篇,另在《夜过流沙沟》之前发表诗歌一首,快板书一篇),虽然明白离一个作家的距离仍然十分遥远,可是信心却无疑地更加坚定了。不幸的是,第二年春天,我们国家发生了一场动乱,就把我的梦彻底摧毁了。”(陈忠实:《我的文学生涯》,《小说评论》2003年第5期)

九 早期习作:黑暗中的摸索

陈忠实的创作道路大致可以分为四个时期。

第一个时期,从“文革”前到“文革”结束,时间大致为1965年至1978年。这一个时期又可分为两个阶段。

第一个阶段是模仿性的习作期,为1965年至1966年,尚缺乏文学的自觉。这些模仿性的习作写的多是农村生活中的好人好事,歌颂新时代和新生活,或通过写贫苦农民的命运写阶级斗争的历史。这些给他带来发表的喜悦和人生希望的习作,是他感应着时代的生活气息和文学观念,与时代合唱的带有习作痕迹的作品。

2010年8月8日,陈忠实在他西安的工作室“二府庄”写了一篇散文,名为《我经历的“鬼”事》,发表于大连的散文杂志《海燕》2010年第10期,后来将文题简化为《我经历的鬼》,收入2013年10月出版的《白墙无字》散文集中。在这篇文章中,他回忆了一生所遇到的多件“鬼”事,其中谈到,“真正致我心里创伤的鬼事”,是他1962年参加高考写作文遇“鬼”。他说,高考作文题有两个,一个是“雨中”,是记叙文,一个是“说鬼”,是论说文。依他平时的训练和实力,当然以选记叙文为上,但他当时鬼使神差,居然选择了他并不擅长的论说文“说鬼”。“我已不记得我是如何说鬼的,也不必说我把鬼论说得如何,致命在于我没有写完。”考试结束的铃声响起,他的“脑子里一片空白,完了!我完了。看着监考老师从我桌子上收走考卷,我连站起来的力气都没有。我走出考场和设置考场的中学的大门,看到街道上熙熙攘攘的人群,这时才意识到尿湿裤裆了”。

他后来自我检讨,当时之所以选择他并不擅长的论说文写“说鬼”,“原因是出于一种错误的判断;之所以发生判断的失误,说穿了是自作的小聪明所致成;再扎实说来,是不无投机心理的”。能说出有“投机心理”,认识不可谓不深。他回忆说:“我读高中的上世纪60年代初,有一本名为《不怕鬼的故事》的书,不仅风靡全国,而且成为高中生的必读物,是政治课的补充教材。后来才知道出版并要求党政干部和高中以上学校师生阅读这本书的社会背景,既有国际因素,又有国内因素。国际关系中,兄弟般的苏联和中国,矛盾已发展到不可调和的面临翻脸成仇的地步,视苏联为修正主义,简称‘苏修。修正了马克思列宁主义的修正主义的代表人物赫鲁晓夫,被喻为鬼。国内的背景是庐山会议关于大跃进大炼钢铁和人民公社造成的灾难的事,持这种观点的彭德怀被定为右倾机会主义者。右倾机会主义者也是鬼。无论赫鲁晓夫,无论彭德怀,两大事件尚没有向国民公开,先以打鬼运动造成舆论。我那时候似乎在私下里隐隐听到一点风声,便自作聪明地选择了论文‘说鬼的题目,以为正合拍于社会的大命题,肯定要比‘雨中这类抒情的叙述文更要切中社会热点……不料却栽倒在‘说鬼上。那个年代的高考语文试卷,问答题占60分,一篇作文占40分。我的作文无疑为零分,我便觉得完了。”

这是陈忠实后来第一次在文章中回忆并详细分析当年高考失败的原因。一个喜爱文学而平时作文写得相当优秀的学生,高考作文“说鬼”,居然一败涂地,一方面固然可以说成是鬼使神差,“鬼”不好惹,另一方面,也实在清楚地表明了陈忠实当年在写作时的深层心理驱动。

在这个“忆鬼”的散文里,陈忠实自我剖析,他当年高考写作文遇鬼惨败的原因,主要的就是有“投机心理”。我们进一步分析,他所谓的投机心理,其具体表现其实就是紧跟当时的政治形势,哪怕是风闻到一丁点声息,也立即紧跟,以为这样“正合拍于社会的大命题”,会得到格外的重视或加分。这种“投机心理”,其实是那个时代普遍的社会心理。所谓的“投机心理”,就是紧跟政治的脚步和风云变化,谁能走到政治潮头的前头,谁就抢着先机,逮住机会。一个还没有自我意识的人,差不多都是这样的:紧紧跟随政治形势,哪怕是“跟风”。所谓“识时务者为俊杰”,谁识得时务,谁就是俊杰。陈忠实所回忆的这个生活细节颇有象征意味,而且意味深长。“雨中”,写记叙文,偏于形象思维,虽为自己擅长,但较为抒情,属于个人性的,难以成为重点,更不会成为热点;“说鬼”,侧重抽象思维和思考的深度,自己并不擅长,但这个神秘的题目背后关联着深层的社会热点,容易引起关注,说不定会一鸣惊人。陈忠实自我检讨说他这样选择“不无投机心理”,但若从深层的写作心理分析,也可以看出,陈忠实写作的题材兴趣和思想倾向,不在个人抒情,而在社会层面特别是社会热点。

陈忠实早年的文学模仿和习作,基本上也是循着这个路子。

1958年,他16岁写的《钢、粮颂》,所写对象是农业、工业和军事,写了工农兵三个方面,这也是那个时代强调的社会的三个主要方面,依次写来,颇得当年文风之神气,豪言壮语,语不惊人死不休,闭着眼睛极尽想象和夸张之能事。这当然是模仿当年遍地兴起的所谓的“红旗歌谣”写的。

1964年,22岁,陈忠实这时在毛西公社农业中学任教,仍为民请教师,这一年的12月,毛西公社布置下属各单位为春节准备文艺演出节目。当时,全国正在大力宣传“千万不要忘记阶级斗争”。陈忠实采访了当地即毛西公社陈家坡贫农陈广运,谈了整整一天,回去写了一篇老贫农忆苦思甜的快板书,作为春节节目。快板写好后,看到《西安晚报》的一篇春节演唱征文启事,征文要求大家投寄小演唱、对口词、快板书、小戏等。他就把这一篇快板书寄去,于次年的1月28日发表出来了,题目是《一笔冤枉债——灞桥区毛西公社陈家坡贫农陈广运家史片断》。这个快板书通过写贫苦农民陈广运欠还地主“一笔冤枉债”的家史,写地主对农民残酷的阶级剥削,而“春雷一声得解放,来了恩人共产党,打垮地主分田产,广运从此把身翻”。然后是新社会的生活,“互助组,农业社,广运事事带头干”。最后表态:“咱要跟着共产党,朝着共产主义跑,楞格跑!”这是几近标准的当年文艺中流行的描写阶级斗争和歌颂新社会的模式,陈忠实虽是练习写作,但对套路的掌握却毫不走样。

1965年3月6日的《西安晚报》还发表了陈忠实的一首诗《巧手把春造》:

春雪飞,

春风飘。

不见“迎春”崖畔开,

不见小燕剪柳梢,

却见荒山秃岭上,

红旗挥舞人如潮。

利斧斩荆棘,

铁镢把顽石刨,

翻开千年土,

踏得山动摇。

劈石垒堰治穷山,

梯田层层盘山腰,

处处愚公来移山,

多少双巧手把春造。

这首诗以及陈忠实自认为是自己处女作的散文《夜过流沙沟》(刊1965年3月8日《西安晚报》),散文《杏树下》(刊1965年4月17日《西安晚报》,《樱桃红了》(刊1965年12月5日《西安晚报》)、《迎春曲》(刊1966年4月17日《西安晚报》)和革命故事《春夜》(刊1966年3月25日《西安晚报》)等,也都是这样的歌颂新时代和新生活,歌颂新人新事或好人好事,或通过写贫苦农民的命运写阶级斗争的历史。

陈忠实从初中二年级开始爱上文学,到回到乡村当了民请教师写的一些习作,属于习作时期的模仿性写作,尚缺乏文学的自觉。这些给他带来发表的喜悦和人生希望的习作,是他感应着时代的生活气息和文学观念,与时代合唱的带有习作痕迹的作品。走出这个阶段,反思自我,寻找自我,对一个年轻的业余作者来说,还有一段很长的路要走。所以说,这一个时期,對陈忠实来说,虽然有了习作发表带来的喜悦,这给他几近绝望的生活带来了些许的精神安慰,但从一个作家必须要走的创作道路来看,则是一个业余作者在那个年代,必然要面对的选择,必须在黑暗中经历一番摸索。寻到路,就走了出去;找不到路,就会一直在黑暗中徘徊。

当然,走过这个黑暗,曙光就在前面。

邢小利 著名作家。出版著作有《坐看云起》《长安夜雨》《独对风景》《陈忠实画传》等。现任陕西省作家协会文学创作研究室主任。