由《明史·乐志》看明代宫廷音乐的制定

吴艺楠

(首都师范大学,北京,100048)

由《明史·乐志》看明代宫廷音乐的制定

吴艺楠

(首都师范大学,北京,100048)

以《明史·乐志》为主要参照史料,可了解到明代宫廷音乐机构的设置,以及宫廷音乐的初步制定、增删修改情况。可见,明代宫廷音乐在前朝宫廷音乐的基础上,呈现出“灿然俱举”、“雅俗杂出”等特点,如乐章和乐器繁多冗杂、乐队编制庞大,掺杂着俗乐的因素,且祭典音乐中的关键词“和”,也反映着统治者的礼乐观和治世观。这些体现出了明代宫廷音乐的音乐风格和时代特色。

《明史·乐志》宫廷音乐 祭祀音乐 朝会音乐 宴飨音乐

现有的中国古代音乐史著作大多以时间为主线对每个时期的音乐文化现象作专门叙述,其中关于明代的音乐文化风貌,多是以民歌、说唱、戏曲、器乐、乐律等“主流”音乐为主,鲜少提及宫廷音乐——这固然可以从整体上反映出明代民歌、戏曲等俗乐的盛行,但是宫廷音乐依然是一个不容忽视的音乐类型,对它进行了解,能更完整地把握明代音乐发展的全貌。目前,对于明代宫廷音乐的专门叙述依然并不多见。①目前所见有:吕雅莉的硕士学位论文《明代宫廷音乐》(中央音乐学院,2006年)从音乐机构、雅乐、燕乐三方面对明代宫廷音乐做了较为细致的整理;温显贵《对明代宫廷音乐状况的几点认识》(载《音乐艺术》2008年第4期)对明代宫廷音乐当时的生存状态做了介绍,如雅乐主体不健全、乐工难寻、乐器弊坏、音乐机构蜕变等;黄敏学、叶键《明代宫廷音乐管理体制及其时代特征》(载《黄钟(武汉音乐学院学报)》2011年第3期)对明代宫廷音乐管理体制有所介绍;郑莉《明代太常乐官考》(载《内蒙古大学艺术学院学报》2011年第2期)及其博士学位论文《明代宫廷乐事与戏剧活动编年要录(1367—1645)》(华东师范大学,2014年)等是对明代太常乐官、宫廷戏剧的探究。而本文是基于笔者在研读《明史·乐志》之后,对明代宫廷音乐相关内容进行的整合和梳理,以宫廷音乐制作的大致时间为主线,包括了明代祭祀音乐、朝会音乐和宴飨音乐等仪礼音乐,对明代宫廷音乐达到一个基本的认识,以期能够为学人们提供在关注明代民歌、戏曲等音乐形态的同时,能更整体地把握明代音乐文化发展情况的资料,从而能进一步探索其独特的风格面貌。

宫廷音乐是中国历朝历代国家大事中不可缺少的一部分,对明代来说也是如此。《明史·乐志》②《明史》记载了明朝自建国到灭亡将近三百年的历史,共三百三十二卷。清朝在顺治二年(1645)设立明史馆,康熙十八年(1679)开始修史,雍正十三年(1735)定稿,乾隆四年(1739)刊行,由清代张廷玉等撰修。《明史·乐志》是卷六十一至卷六十三(志第三十七至三十九)。本文主要参考中华书局1976年版《明史·乐志》。是研究明代(1368—1644)宫廷音乐③本文中,明代宫廷音乐是指郊庙、朝贺和宴飨等典礼活动的音乐,不包含其他宫廷娱乐活动所用音乐。最为重要的文献之一,它是一部官修正史,透过它,我们可以了解到宫廷音乐在明代扮演的是一种什么角色,又有怎样的制作过程,产生了什么效果。

宫廷音乐的制作和演绎对统治阶层来说是一件十分紧要又慎重的大事,众多乐官群策群力,连皇帝也会偶尔亲自参与到宫廷音乐的制作中。这个过程是十分冗杂和烦琐的,乐官们需要根据不同的仪式要求、不同的祭祀对象、不同的祭祀时间等制定出不同的乐章,此外他们还要熟悉乐律、乐器、乐理、礼仪、文学等各领域的相关知识,才有可能制定出恰当、合适的宫廷音乐。而关于明代的宫廷音乐的情形,则可透过《明史·乐志》进行了解。

一、宫廷音乐机构的设置

宫廷音乐机构是宫廷音乐的生存前提。明代的宫廷音乐机构分为太常寺、神乐观、教坊司和钟鼓司,其中神乐观属太常寺管辖。太常寺和教坊司在沿袭前朝的基础上有所发展,而神乐观和钟鼓司则是明朝新创的音乐机构。

“太常”是中国古代历来掌管礼乐的行政机构,①太常,秦时称“奉常”,汉景帝时改为“太常”,自南朝梁起称主管官为“太常卿”,北齐起改名“太常寺”。这一官名和机构后来一直被列为朝廷九卿、九寺之首,隋时太常寺统郊社、太庙、诸陵、太祝、衣冠、太乐、鼓吹、太卜等署;唐高祖李渊(618—626在位)所设教坊隶属于太常寺;北宋、南宋亦皆有此官属,掌管礼乐、郊庙、社稷等事;元世祖中统元年(1260)置,九年正式立署。(参见吕宗力主编,张政烺名誉主编《中国历代官制大辞典》,北京出版社1994年版,第127页。)至明代仍设置有太常寺。据《明史·职官志》中的记载:

初,吴元年置太常司,设卿(正三品),少卿(正四品),丞(正五品),典薄、协律郎、博士(正七品),赞礼郎(从八品)。洪武初置各祠祭署,设署令、署丞。二十四年改各署令为奉祀,署丞为祀丞。三十年改司为寺,官制如旧。②《明史·职官志》(卷七十四·职官三),中华书局1976年版,第1797页。(以下《明史·职官志》参考版本皆同此,不作重复。)

《明会典》③《明会典》(万历朝重修本),申时行等修,中华书局1989年版。(以下参考版本皆同此,不作重复。)亦有记载:“太常寺,旧为太常司。”可知,太常寺和太常司在明代只是名称上的改动,并无实质区别。太常寺下属分为正官、首领官和属官,其中正官有卿一人、少卿二人、寺丞(初为司丞)二人;首领官有典薄二人;属官有博士二人,协律郎五人,赞礼郎三十一人、司乐三十四人。④参见《明会典》卷二,第9页。

《明史·乐志》中记载有一位名叫冷谦的协律郎,是位隐居吴山的道士,明朝开国皇帝朱元璋任人唯贤,为求知音律者不拘一格录用人才,冷谦就是其中一位。同样据《明史·乐志》记载,朱元璋命冷谦担任协律郎一职,主要工作是创作并整理宫廷演出乐章,引导乐生练习,还需考订郊庙雅乐,校订音律及编钟、编磬等宫廷仪礼中的重要乐器,编订乐舞。⑤“元末有冷谦者,知音,善鼓瑟,以黄冠隐吴山。召为协律郎,令协乐章声谱,俾乐生习之……乃考正四庙雅乐,命谦较定音律及编钟、编磬等器,遂定乐舞之制。”见《明史·乐志》,第1500页。据说冷谦在元代末年就已近百岁,然而其虽年事已高,但仍能够胜任这诸多工作,从中不仅能看出他对音乐的熟悉度和精通度相当之高,而且也说明协律郎一职在制作和考订明代宫廷音乐的诸多环节中是不可缺少的。

神乐观归太常寺管辖,主要掌管祭祀天地、社稷乐舞等事项。“观”(念去声),一意是指道教的庙宇,⑥据《辞源》(合订本),商务印书馆1988年版,第1554页。另外,据《明史·职官志》记载,主要掌管道教事务的道录司下设有神乐观提点一人,知观二人,⑦《明史·职官志》(卷七十四·职官三),第1817页。且明太祖时就有选取道童充任乐舞生的惯例,⑧“先是命选道童充乐舞生,至是始集。”《明史·乐志》,第1500页。神乐观又同时隶属于太常寺这一掌教礼乐的宫廷音乐机构,可见道教元素在明初时的宫廷音乐中十分盛行。然而《明史·乐志》中关于神乐观的记载只有为数不多的材料,如:“殿中韶乐乃属之教坊司,嶽震海渎,三年一祭,乃委之神乐观乐舞生,亵神明,伤大体。”⑨《明史·乐志》,第1508页。从材料中可见,神乐观虽隶属太常寺,但尚未有足够的资格参与到殿中韶乐中,可见其地位不高。

教坊,作为历史沿革中的重要宫廷音乐机构,自唐高祖时就有设置,⑩唐高祖时设置内教坊于宫中,掌教习音乐,武则天如意元年(692)改为云韶府,玄宗开元二年(714)又置内教坊于蓬莱宫侧,京都置左、右教坊,掌俳优杂技,教习俗乐。见沈起炜、徐光烈著《中国历代职官辞典》,上海辞书出版社1992年版,第309页。至明代设立有教坊司,主要掌管宴会大乐、乐舞承应等事宜,同太常寺一样,隶属礼部的管辖。

据《明史·职官志》和《明会典》记载,教坊下设置有奉鸾一人,左、右韶舞各一人,左、右司乐各一人,协同官十五人,皆由乐户充任。(11)《明史·职官志》(卷七十四·职官三),第1818页;《明会典》卷二,第6页。另据《明史·乐志》记载,教坊司下属还设有大使、副使、和声郎等,都由乐工担任,①“又置教坊司,掌宴会大乐。设大使、副使、和声郎、左、右韶乐、左、右司乐,皆以乐工为之。”《明史·乐志》,第1500页。为管理具体事务的乐官。据《明史·乐志》记载:“凡大朝贺,教坊司设中和韶乐于殿之东西”②《明史·乐志》,第1504页。、“凡大宴飨,教坊司设中和韶乐于殿内”③同上。、“弘治之初,孝宗亲耕籍田,教坊司以杂剧承应……”④同上书,第1508页。

可见,教坊司除了管辖朝会、宴飨等大型宫廷仪礼音乐活动之外,还掌管杂剧承应等宫廷俗乐,同时亦说明部分民间俗乐已经渗入宫廷音乐中,明代宫廷音乐雅俗杂出的现象可见一斑。

钟鼓司是明代新创立的音乐机构,钟鼓司是明代新创立的音乐机构,属礼部,为明代四司之一。⑤四司:惜薪司、钟鼓司、宝钞司、混堂司。据《明史·职官志》(卷七十四·职官三),第1819页。据《明史·职官志》记载:“钟鼓司,掌印太监一员,佥书、司房、学艺官无定员,掌管出朝钟鼓,及内乐、传奇、过锦、打稻诸杂戏。”⑥据《明史·职官志》(卷七十四·职官三),第1820页。可知钟鼓司以掌管出朝钟鼓、承应杂戏为主。然正史对此的记载较粗略。所幸,笔者在杂史《酌中志》一书发现了关于钟鼓司详细的记载,在此将部分内容摘录于此:

表格明代宫廷音乐中重大祭典活动所用乐章名称

钟鼓司,掌印太监一员,佥书数十员,司房学艺官二百余员,掌管出朝钟鼓。凡圣驾朝圣母回,及万寿圣节、冬至年节、升殿回宫,皆穿有补红帖里,头戴青攒,顶缀五色绒,在圣驾前作乐,迎导宫中、升座、承应。⑦[明]刘若愚著《酌中志》,中华书局1985年版,第110页。《酌中志》记录了明代宫闱之事,因著者明代宦官刘若愚在宫中生活多年,故一般认为,其所记之事不仅真实可信,而且弥补了正史记录之不足,故在此引用该书部分记载。

该书在《明史·职官志》记载的基础之上,有了更为完善详尽的扩充。钟鼓司除了掌管出朝钟鼓以外,还负责皇帝逢年过节出游之时的娱乐节目,如杂耍把戏、角色扮演、表演故事之类。⑧“凡遇九月登高,圣驾幸万寿山,端午斗龙舟、插柳,岁暮宫中驱傩;及日食、月蚀救护打鼓,皆本司职掌。……又过锦之戏,约有百回,每回十余人不拘,浓淡相间,雅俗并陈,全在结局有趣,如说笑话之类,又如杂剧故事之类……”见《酌中志》,第111页。这与宫廷内的礼仪音乐颇有不同,严肃不足,玩笑有余——这亦可看出明代时民间花样繁多的娱乐项目已经成为皇帝平日休闲的节目。

二、宫廷音乐的初步制定

明代宫廷音乐的制作在皇帝的推动下开始逐渐起步。祭祀音乐作为国家典礼的重要环节在明初开始着手制定,定于洪武元年(1368年)的春天祭拜太社、太稷,夏天祭拜太庙,冬天于圆丘①圆丘,古代祭天的圆形高丘。祭祀昊天上帝;②《明史·乐志》,第1500页。洪武二年(1369年)在方丘③方丘,古代祭地祇之坛。祭拜地祇,后依次祭拜先农、日月、太岁、风雷、岳渎、④岳渎,五岳四渎的总称。五岳,中国五大名山,即东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山、中岳嵩山。四渎,古代对中国长江、黄河、淮河、济水的合称。周天星辰、历代帝王和至圣文宣王(孔子的谥号)。⑤《明史·乐志》,第1500-1501页。面对这诸多不同的祭拜对象,就会有不一样的规格来加以区别,乐官们的任务就是面对不同的祭祀对象制定出合适的乐舞人数和乐章曲目。乐舞分“文舞”和“武舞”⑥“文舞”、“武舞”,古代宫廷雅乐舞蹈,二者相对,用于宫廷典礼与郊庙祭祀。文舞因是歌颂帝王以文德治天下,故称作文舞;武舞时则手执斧盾,内容为歌统治者武功,故称作武舞。两类,但并不是每一种祭祀中都会用到乐舞。同时笔者试观乐曲之名,发现在祭拜这诸多对象之时用的乐章多是如《中和之曲》、《永和之曲》、《肃和之曲》、《凝和之曲》、《寿和之曲》、《豫和之曲》、《雍和之曲》之类,在典礼的不同程序中常变换使用(见上页表格⑦表格内容整理自《明史·乐志》第1501—1502页。空白部分说明祭祀过程中无此步骤。)。

可见,所有乐章均以“和”字命名——如人们现在常说的“以和为贵”、“和和美美”、“和气生财”、“鸾凤和鸣”、“政通人和”等——人们在“和”字身上寄托了太多的美好期许。《乐记》中说:“礼节民心,乐和民声。”⑧《乐记译解》,王文锦译解,中华书局2003年版,第530页。礼和乐自西周开始就是统治者治理国家、调和人心的重要手段之一,而明代宫廷音乐中诸如此类的重大祭典活动的乐章皆以“和”字命名,我们似乎能够从中窥探到明代统治者在其中所赋予的政治厚望,它不仅仅是一种祭典音乐,更是统治者治国理想的一种集中体现。

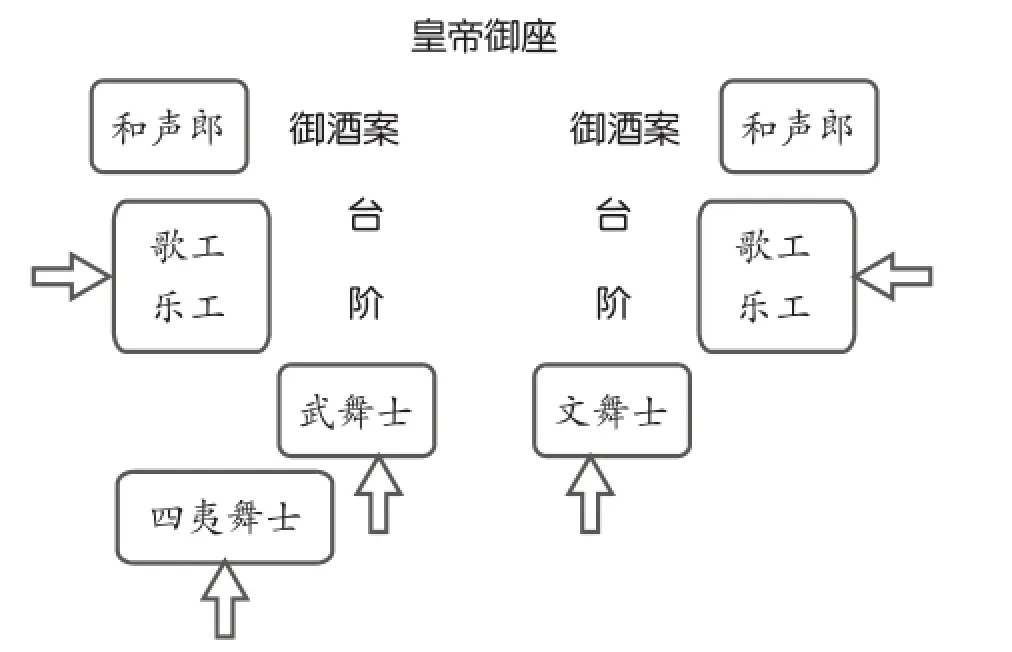

宴飨乐和朝贺乐亦是宫廷音乐的重要组成部分。洪武三年(1370年)朝廷初步规定,凡遇皇帝生辰、正旦、冬至、大朝贺之日都是朝廷上下大肆庆祝的时候,因此朝贺乐和宴飨乐的前期策划与筹备非常受到重视。和声郎作为宫廷中的重要乐官,对礼仪规范和用乐制度必是十分熟悉。在典礼音乐进行时,从百官三拜、丞相致辞到百官退下,每一个歌工、舞工都要在和声郎举麾⑨麾,古代指挥军队的旗子。在这里是指指挥宫廷乐队的旗子。、偃麾的示意下整齐划一地行动,保证朝会音乐尽得时宜地穿插在其中。宴飨乐准备之时,需两位和声郎举麾站在乐工前的两侧,以掌握宴饮之乐的进度,另需两位和声郎站在乐工后面控制整个音乐活动。待宴会厅内陈设完毕,和声郎移至御酒案台左右站立,其中的两位和声郎引领歌工、乐工在台阶两旁站立,后由舞师引领文舞士、武舞士、四夷舞士们分别站立于东西台阶下,为宴飨音乐做好准备,⑩“凡宴飨,和声郎四人总乐舞,二人执麾,立乐工前之两旁;二人押乐,立乐工后之两旁。殿上陈设毕,和声郎执麾由两阶升,立于御酒案之左右;二人引歌工、乐工由两阶升,立于丹陛上之两旁,东西向。舞师二人执荆,引武舞士立于西阶下之南;又二人执羽,引文舞士立于东阶下之南;又二人执幢,引四夷舞士立于武舞士之西南,俱北向。”《明史·乐志》,第1503页。如图1(11)图示根据《明史·乐志》第1503页内容整理。图中箭头方向表示各乐工、歌工、舞士的面朝方向。另,图示仅为大致的位置示意图,由于史料中未说明乐工和乐队的具体人数及规模,因此图中的方框大小不能代表各乐队和乐工的规模比例。图2同理。所示。

皇帝的仪仗队伍一从朝堂出发至宴会厅,大乐便开始演奏。皇帝至宴会厅坐定,宴飨音乐正式开始。皇帝举杯饮第一次酒,和声郎举麾示意,歌工、乐工来到御酒案前,面对皇帝开始唱奏《起临濠之曲》(12)临濠,府名,今安徽省凤阳县。元至正二十七年(1367)升为临濠府。明洪武二年(1369)因为皇室先世陵墓所在,建为中都。六年改为中立府,次年又改凤阳府,迁至中都城。。曲毕,引乐(负责引导的乐工)带领众工退回台阶。待皇帝再次举杯饮酒时,歌工们唱奏《开太平之曲》,直到饮满九杯,和声郎偃麾,歌工们回到原位。(13)“第一爵,和声郎举麾,唱奏《起临濠之曲》。引乐二人引歌工、乐工诣酒案前,北面,重行立定。奉毕,偃麾,押乐引众工退。第二,奏《开太平之曲》。第三,奏《安建业之曲》……第九,奏《守承平之曲》。其举麾、偃麾,歌工、乐工进退,皆如前仪。”《明史·乐志》,第1503页。随后皇帝开始进膳,与饮酒之礼的规格相似,共九次进膳,在和声郎的带领下奏九次不同的乐章,与之不同的是进膳之时安插有乐舞的表演——穿插着歌曲、演奏与舞蹈。(14)“进第一次膳,和声郎举麾,唱奏《飞龙引之乐》,大乐作。食毕,乐止,偃麾。第二,奏《风云会》之乐。第三,奏《庆皇都之乐》……第九,奏《万年春之乐》。其举麾、偃麾如前仪。九奏三舞既毕,驾兴,大乐作。”《明史·乐志》,第1503页。我们常称皇帝为“九五之尊”,因此宴飨乐中九次饮酒和九次进膳的严格规定,亦能体现出君王至高无上的尊荣。

图1 明代宫廷宴飨乐开始前乐工所在位置示意图

图2 明代中和韶乐的乐队在朝贺典礼(上)和宴飨典礼(下)中的队列位置示意图

如前文所述,我们通过史料记载,了解了明代宴乐乐队的演奏形式——台阶旁由歌工和乐工唱奏,台阶下由舞士们表演舞蹈。王光祈曾在《中国音乐史》一书中说过:

吾国古代乐队组织,向有“堂上乐”和“堂下乐”之分。前者主要成分为歌唱与丝竹乐器,后者成分主要为敲击乐器、吹奏乐器以及跳舞。①王光祈著《中国音乐史(下册)》,上海中华书局1934年印行,第87页。

照此看,若以台阶为堂上和堂下之间的界限,那我们似乎也可以从中看出明代宫廷宴乐的演奏形式并不出王光祈所说的范畴。虽然并不能肯定堂上乐工所演奏的是何种乐器,但是笔者认为可以确定的是,宫廷音乐虽然经历过各朝各代,但到了明代,其演奏形式依然没有太大变化。

中和韶乐也是明代宫廷音乐的一种类型,可应用于朝贺和宴飨两种宫廷礼仪中。其中,朝贺典礼时,教坊司安置中和韶乐乐队于大殿的东西侧,安置舞队于宫殿台阶的东西侧,在朝贺过程中共奏两首乐曲:《圣安之曲》和《定安之曲》。《圣安之曲》贯穿于朝贺典礼进行过程中,结束时奏《定安之曲》。②“凡大朝贺,教坊司设中和韶乐于殿之东西,北向;陈大舞于丹陛之东西,亦北向。驾兴,中和韶乐奏《圣安之曲》升座进宝……宣制讫,百官舞蹈山呼,大乐作。拜毕,乐止。驾兴,中和韶乐奏《定安之曲》,导驾至华盖殿,乐止,百官以次出。”《明史·乐志》,第1504页。而在宴飨典礼中,教坊司将中和韶乐乐队安置在殿内,把大乐乐队安置在殿外,三支舞队在殿下,九爵九曲,与之前的宴飨之乐的乐曲名多有不同,③“其大宴飨,教坊司设中和韶乐于殿内,设大乐于殿外,立三舞杂队于殿下。驾兴,大乐作。升座,乐止。文武百官入列于殿外,北向拜,大乐作拜毕,乐止。进御筵,乐作进讫,乐止。进花,乐作。进讫,乐止。进第一爵,教坊司奏《炎精开运之曲》,乐作。内外观拜毕,乐止。散花,乐作。散讫,乐止。第二爵,教坊司奏《皇风之曲》。乐止,进汤……第九爵奏《驾六龙之曲》,进酒如前仪。乐止,收爵。”《明史·乐志》,第1504页。似乎是专为中和韶乐所作的乐曲。中和韶乐的大致队列如图2④图示根据《明史·乐志》第1504页内容整理。所绘。

值得一提的是,《韶》乐反映了中国原始社会乐舞的最高水平,为六代乐舞之一,亦称为《箫韶》、《九韶》。圣贤孔子曾在鲁国观看过《韶》乐的表演,竟陶醉得“三月不知肉味”(《论语·述而》),称其是“尽善尽美”(《论语·八佾》)之乐,这是当时孔子对音乐作品给出的最高评价。“韶”喻美好之意,在明代广泛流行的中和韶乐、殿中韶乐等宫廷音乐皆取“韶”字,我们除了能从中看出明代统治者对于宫廷音乐所寄予的美好期待之外,还能看出音乐文化在历史发展中实则是一脉相承和互相融合的过程。

明代丰富的乐队编制不容忽视,《明史·乐志》中记载的郊庙乐、朝贺乐和宴飨乐在演奏不同作品时不同的乐器分配正说明了明代宫廷乐官已经注意到了配器法对乐队演奏的重要性。如在洪武元年(1368年)制定的郊庙之乐中,编钟和编磬这类大型的打击乐器就各有十六架,⑤“其乐器之制,郊丘庙社,洪武元年定。乐工六十二人,编钟、编磬各十六,琴十,瑟四,搏拊四,柷敔各一,埙四,篪四,箫八,笙八,笛四,应鼓一;歌工十二;协律郎一人执麾以引之。”《明史·乐志》,第1505页。这是与祭祀活动的庄严性和宏大性相匹配的。在朝贺乐的乐器编制中,编钟编磬的数量就明显少很多,如在洪武二十六年(1393年)制定的殿中韶乐中,编钟和编磬仅各设置了两架。①“二十六年又定殿中韶乐:箫十二,笙十二,排箫四,横笛十二,埙四,篪四,琴十,瑟四,编钟二,编磬二,应鼓二,柷一,敔一,搏拊二。”《明史·乐志》,第1506页。而在宴飨乐中,编钟和编磬则换成了钟和磬等相对小型的乐器,②“二十六年又定殿内侑食乐:柷一,敔一,搏拊一,琴四,瑟二,箫四,笙四,笛四,埙二,篪二,排箫一,钟一。磬一,应鼓一。”《明史·乐志》,第1506页。其他如丝、竹、土类乐器亦有一定数量的减少。可见明代乐官并不是只为盲目追求庞大的乐队编制而随意扩充乐器,他们依据不同的场合对乐队规模及乐器数量做出了相应的调整,而如此八音俱全的乐队编制给明代宫廷音乐的阵容增色不少,也可以从中看出这种早在周代时就有的乐器分类法给后来各朝各代带来的巨大影响,在经历了两千多年的历史发展后,到了明代,其乐器分类及乐队编制依然不出其框架,我们似乎从中看到了历史的车轮就在这样的继承与发展中缓缓前行。

在不同类型的朝贺乐(如丹陛大乐、殿中韶乐、女乐、朔望朝参乐)和不同类型的宴飨乐(如殿内侑食乐、丹陛大乐、四夷舞乐、文武二舞乐、迎膳乐、进膳乐、太平清乐等)乐曲中,也有不同的乐器种类分配及数量规定。其中丹陛大乐是明代宫廷音乐中较为活跃的乐曲类型,在朝贺乐和宴飨乐中皆可演奏,但规格有所不同。③“朝贺。洪武三年定丹陛大乐:箫四,笙四,箜篌四,方响四,头管四……”“大宴。洪武元年定……丹陛大乐:戏竹二,箫四,笙四,琵琶六……”《明史·乐志》,第1506页。而如女乐、朔望朝参乐、殿内侑食乐等有明确场合界定的乐曲则只能在固定场合内演奏。

如此繁复冗杂、包含了方方面面的宫廷音乐,仅在明初的三年内就有了初步成果,其中的一些歌曲、舞曲或许是沿袭前代旧制,又或是稍加改动然后运用到其中,也有明代乐工创制新曲。无论是哪种情况,都至少说明了明代宫廷音乐在明代统治者的领导下,通过乐工的策划与实施,以相当高的效率完成了初步制定。

三、宫廷音乐的增删修改

明代宫廷音乐在制作之初,由于时间上的紧张和仓促,虽然很多乐章都经过了慎重的选择,但是在实际演奏的过程中还是会有很多后续的问题和意外的插曲出现,而这些毕竟要运用在祭祀、朝会等如此重要的场合,是不容马虎的。因此,明太祖在位期间,乐官们就对宫廷音乐做了或增加或删减的改进工作。④“当太祖时,前后稍有增损。”《明史·乐志》,第1507页。太祖崇尚“古乐之诗”,认为只有“和而正”的音乐才配得上诸多重大的宫廷活动。同时太祖也清醒地认识到自鼎盛的西周礼乐制度之后,后世的乐章歌词开始越来越放纵虚空,因此太祖下令,一切表现谄媚情爱的乐章全部取消,换成表现谏言规劝的乐章。⑤“常谕礼臣曰:‘古乐之诗,章和而正。后世之诗,章淫而夸。故一切淫词艳曲皆弃不取。’尝命儒臣撰回銮乐歌,所奏《神降祥》、《神贶》、《酗酒》、《色荒》、《禽荒》诸曲,凡三十九章,命曰《御銮歌》,皆寓讽谏之意。”《明史·乐志》,第1507页。由此可见,明代宫廷音乐的整体面貌也是明代统治者礼乐观的一个侧面体现,虽然在表面看来,宫廷音乐只是一种仪式音乐,但它面向的是群臣百官,更是经过皇帝授权和认可的音乐,因此笔者认为宫廷音乐其实也是在传达统治者的一种治世观,这应该也是统治者通常在基业稳定之后就要抓紧制礼作乐的原因之一。

宴飨之乐除了用于盛大、严肃的朝会宴饮场合以外,还有一些以娱乐为主的宫廷宴飨乐,并没有过于严格的规定与制度要求,中间偶尔出现的“小插曲”皇帝也见怪不怪,并不十分禁止。比如宫廷乐歌到进膳、迎膳等乐曲时,其中间或杂有乐府、小令、杂剧等娱乐节目。从史料的态度来看,这类杂剧、小令等节目并不能登上“大雅之堂”,认为是由于“教坊俳优,多乖雅道”⑥《明史·乐志》,第1507页。的原因造成的,而太祖则“顾反设之殿陛间不为怪也”。⑦《明史·乐志》,第1508页。笔者认为这一方面说明了明代统治者的开明态度,也可从另一方面认为这是明代宫廷宴飨乐的一个分支,娱乐为主,无伤大雅。然而宴飨之乐中的俗乐却不退反进,日渐兴盛于朝廷。

正德三年(1508年),朝廷要举行“庆成大宴”,亦属于宴飨乐的一种,汉族及少数民族的臣子乐工都要来参加,场面颇为宏大。礼部十分重视此事,选取三院⑧官署的合称,分别为理藩院、都察院、翰林院。年轻乐工在京中进行集中培训,同时还移送各省市技艺精湛的乐户至京城,以备挑选,⑨“‘庆成大宴,华夷臣工所观瞻,宜举大乐。迩者音乐废缺,无以重朝廷’,礼部乃请选三院乐工年壮者,严督肄之,仍移各省司取艺精者赴京供应。”《明史·乐志》,第1509页。此次共召集乐户近百人。这些乐户由于其特定的生长环境所限,大多都擅长一些民间技艺,而宫廷为他们提供了这次难得的施展机会。如果说祭祀、朝会等场合所奏乐章是明代宫廷音乐中严肃庄重的代表,那么宴飨之乐就是其中以娱乐性为主的音乐代表。这样一大批乐户进入宫廷,或许给祭祀音乐、朝会音乐等“严肃”宫廷音乐带来了一定的冲击和影响,但同时他们也为部分以娱乐为主的宫廷宴乐带来了新鲜元素。众所周知,民间音乐生动鲜活,更贴近人民生活,因此笔者认为其中部分的民间音乐元素被宫廷宴乐所吸收也在情理之中。

“民以食为天”,粮食一直都是人们生活中不可或缺的部分,更何况是在一个有着众多人口的农业大国。嘉靖九年(1530年)皇帝就亲自增加了“祈谷”这一祭礼的乐章,以保佑人民生活风调雨顺。①“九年二月始祈谷于南郊。帝亲制乐章,命太常协于音谱。”《明史·乐志》,第1509页。也是在这一年,祭祀“先蚕”②先蚕,古代教民育蚕之神。的典礼正式展开,明代礼官们综合了唐朝开元年间的先蚕制度及《唐六典》③《唐六典》全称《大唐六典》,是唐朝一部行政性质的法典,是我国现存最早的一部行政法典。的规定,确立了祭祀先蚕要用女乐、舞八佾。④八佾,西周时期音乐等级化的表现。佾者,列也。天子用八,诸侯用六,大夫用四,士二。但是乐官们又经过对《唐六典》的考证,发现其中只记载了舞生的冠服,并未记载舞女的冠服,同时又参照陈旸《乐书》中的《享先蚕图》,其中也只有“宫架登歌图”,并没有关于乐舞的描绘,⑤“《唐六典》,宫悬之舞八佾,轩悬之舞六佾,则祀先蚕用八佾又可知。然止言舞生冠服,而不及舞女冠服。陈旸《乐书》《享先蚕图》下,止有《宫架登歌图》,而不及舞。”《明史·乐志》,第1510页。经过多方考证后乐官决定乐舞暂排除不用。礼官又就女乐工们在祭礼中应该如何穿戴进行了具体的讨论和商定,⑥“使议乐女冠服以闻。”《明史·乐志》,第1510页。最终确定穿戴黑色衣服和帽子——这一是由于祭祀先蚕要在北郊,而此地崇尚黑色;二是礼官认为同种颜色更容易与神灵沟通。⑦“礼官言:北郊阴方,其色尚黑。同色相感,事神之道。汉蚕东郊,魏蚕西郊,色皆尚青,非其色矣。乐女冠服宜黑。”《明史·乐志》,第1510页。我们今天所说“孤证难立”是学界的公认准则,明代乐官们经过对前代史料和图像记载的双重考证,同时还注重考查地域特点,以十分慎重的态度对待这一重大祭祀活动,这也给我们提供了探究和考证中国古代文化的重要方法。

小结

《明史·乐志》第一段写道:

稽明代之制作,大抵集汉、唐、宋、元人之旧,而稍更以其名。凡声容之次第,器数之繁缛,在当日非不灿然俱举,第雅俗杂出,无从正之。⑧《明史·乐志》,第1500页。

这段话大致概括了明代宫廷音乐总的特点,从字里行间可以看出作者对于明代宫廷音乐并不十分认可,认为它是多复制而少创新,且不同的乐章和乐器繁多而冗杂,雅俗杂出,并不十分正统,笔者猜想大概作者是以西周时期鼎盛的礼乐制度为典范和参照,认为与之相较相差甚远。然而笔者认为这却正是明代宫廷音乐的特色之处。通过对《明史·乐志》的解读,我们发现其中有不少俗乐掺杂在内,笔者认为这种俗乐的渗入多是在宴飨乐中,朝会和祭祀时所奏的雅乐并不受到影响。而对于明代宫廷音乐庞大的乐队编制安排这一点,据前文对史料的分析来看,也是有一定依据的,并不是为了场面的宏大而盲目扩增乐器和乐人。另外,祭祀乐章多以“和”命名,且“中和韶乐”也是宫廷音乐的重要组成部分,可见“和”是明代宫廷祭典音乐的关键词与核心,明代统治者的礼乐观和治世观也能从中看出一二。

宫廷音乐在经历了包括西周、汉、唐、宋、元等朝代在内的将近两千年的历史沉浮后,到了明代时,或许未必有前代的繁华与兴盛,但它仍然具有自身的音乐风格和时代特色。它同明代兴,同明代亡,明代宫廷的每一场祭祀、每一次朝贺、每一次宴飨、每一种仪式它都参与其中,它亲历着明代宫廷270余年的历史轨迹,它的身上还有很多东西需要我们去不断地关注和探索。如果说对《明史·乐志》的研究是目前学术界一块未经充分开垦的土地,那么明代宫廷音乐研究无疑是这块土地最肥沃的土壤,还需要继续用心栽种、勤勉耕耘,以期在这块肥沃的土地上结出丰硕的果实。

(责任编辑:韦杰)

吴艺楠,首都师范大学音乐学院2014级硕士研究生,研究方向为中国古代音乐史。