“剃发易服”法令中设计文化之殇

王旋 WANG Xuan

安徽工程大学,安徽 芜湖 241000(Anhui Polytechnic University,241000 Wuhu Anhui )

“剃发易服”法令中设计文化之殇

王旋 WANG Xuan

安徽工程大学,安徽 芜湖 241000(Anhui Polytechnic University,241000 Wuhu Anhui )

甲申国难,清军入关即强势推行“剃发易服”法令,为报复汉族人民的激烈反抗行为,清军由北及南,制造了扬州十日、嘉定三屠、江阴八十一日等惨案,屠杀各族人民数以千万计。“剃发易服”作为满蒙统治者强迫其统治下各族人民归顺的“设计案例”,映射了设计者与受众间的深刻矛盾。这一场惨绝人寰的长期屠杀,其根本目的是为在文化上打击汉族文化与精神,重新设计规划国家的意识形态,重塑价值与文化观念等,从而更加牢固地统治国家。随着时间的推移以及全球化的影响,而今中国人不识汉服,是设计文化之殇后遗留的历史问题。

剃发易服;文化符号;设计心理

一、满清的视觉符号传达设计与汉文化的差异

在人类社会中,群体的归属是一种普遍存在的需求,群体归属可以让人们产生历史责任感以及对文化的认同感。群体间的关系,可以由穿着打扮类外在象征展现出来,并具有明确的识别性。不同民族的发式与服饰特色,象征着不同的民族社会与文化核心,有助于形成共同的且可反映整个社会阶级文化的民族观。

在中国漫长的历史中,不乏被外族统治的经历,也曾被要求剃发易服。统治者往往需要一个共同的符号来象征其统治权力,而统一的发式和服饰,就类似于国旗、国徽等具有象征涵义的标志。这一符号的设定,是为潜移默化影响属地百姓,并增强其对于新群体的归属意识[1]106-109。

满清“剃发易服”法令传递的两个符号信息正是统治阶级的象征,一是“剃发”,一是“易服”。但在符号的设置上,初入关的满清统治者如同一个设计师,而百姓就是设计案例日后的使用者。

满清统治者的设计任务,是对国家的未来进行规划,树立共同的符号作为国家形象,巩固满族人对全国的统治,保护其本民族的文化特色并削弱被征服民族的反抗意识,意在重新设计规划国家的意识形态,重塑文化价值观念。

1.剃发

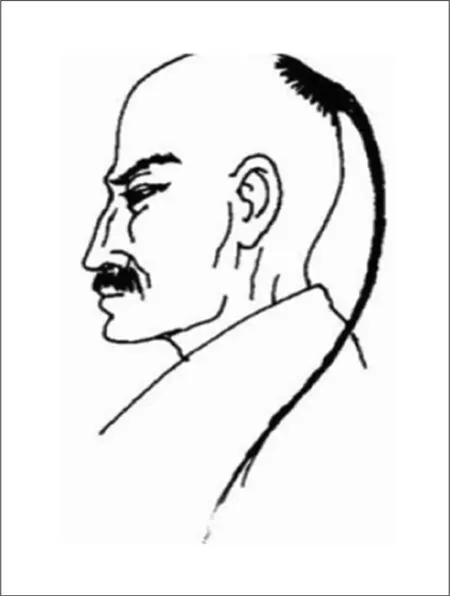

满清统治者强势推行“剃发易服”法令要求,被统治地区各族人民必须改发式为满清“金钱鼠尾”辫(见图1),以此来表示被统治者的顺服。

图 1 “金钱鼠尾”辫①

但是,满汉民族之间本就存在着差异,是一种源于生活习惯与文化底蕴的根本性的区别。在许多文化中,头部是人体最重要的器官,象征了内在的生命力,是思想、知识、智慧与精神的集中体现,被视为人类生命的尊严。而人死亡之后,头发不会腐烂。因此自古以来,头发象征了内在的力量与能力,甚至在一些文化中被认为是与地球紧密联系的[1]248-253。

早在夏商周至东汉时期,“髡刑”即为中国上古五刑之一,被剃去头发对人们来说就是一种刑罚。推测秦汉成书的《孝经》有载:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”“自古忠孝难两全”,在明朝末期,战乱连年,百姓翘首以待局势稳定。满清人是外来统治者,初入关即令所及之处皆剃发易服,一时间让人们觉得忠孝尽失。

2.易服

人们的穿着,传递着社会地位、民族、个性习惯等视觉信息。而民族服饰可以反映一个民族的文化与价值观,是一个民族的象征。顺治二年(1645年),满清统治者颁布“易服令”,规定“官民既已剃发,衣冠皆宜遵本朝之制”。

汉服是汉族的传统服饰,始自“黄帝”,上衣下裳,体现“上衣为天,下裳为地”的思想文化。汉服有直裾、曲裾、玄端、半臂、褙子、襦裙、袄裙、短褐等多种服制,为交领、右衽、束带;而满族的服饰,则是左衽、窄袖、立领(见图2)。

图 2 汉族服饰(上)与满族服饰(下)之比较②

从设计角度来说,立体剪裁的满族服饰,对于平面剪裁的汉族服饰而言,确实是有诸多不同之处,又一时没有改良的桥架,自然就会增加人们易服的成本。更何况最为重要的是,汉族人民对之还有着文化心理方面的强烈抵抗。

满清统治者同样也是将易服为满族服饰,来作为衡量国民顺逆的标准。清初正红旗封疆大吏韩世琦,“乃蒲州韩爌之孙也。幼被掳,故隶汉军籍。其母其弟,犹在蒲州。母终身不至其子衙署,以满汉衣服不 便 故 也。母亦贤矣”[2]。韩世琦的母亲因为穿着汉族服装,所以不愿去见穿着满族服装的儿子,而这只是数以千万计汉族人家庭中的一个案例。

二、失败的设计说服与解决之道

满清统治者早在皇太极时期,便为保护满族本民族特色而努力。在实际操作过程中,就是蛮力强行将本民族形式上的特色强加于其他各民族受众,自然难以得到各民族受众的认同。

1.遭遇抵抗的符号与设计

风俗习惯的影响往往需要循序渐进的过程,相较于中华文化五千年的漫长岁月,满族的习俗文化对于汉族的影响如滴水入海,缺乏了文化的交流过程。

那么,满族在推广新的文化符号或载体的时候,就需要有足够的理由与时间,顺应变化而改良,或者说服其他各民族受众认可从而被接受。但清廷反其道而行之,得到的就是以暴制暴的恶性循环。

就如同设计师无视客户心理,没有向顾客介绍产品独特性,也没有解释相对特殊的“语义符号”,客户群体就无法接受甚至不能理解。

而设计师与客户本就存在诸多矛盾,来自于文化上的差异本就更应当谨慎对待,这在设计说服上的缺失是不可逆转的。设计说服,即把设计作为一种交流的语言或方式,运用设计来引导他人的态度和行为趋向预期的方向。设计要注重人与人、物、文化、习俗、环境等各方面的交流。清廷的行为则从根本上,仅仅以改朝换代为由要求百姓从其制,忽视了的就是“过程”。

在 费 尔 迪 南· 德· 索 绪 尔(Ferdinand de Saussure,1857 ─ 1913)的理论中,符号是形式和意义的结合。他强调,“语言符号是任意的,能指和所指的具体结合就形成一个任意的实体”[3]。 任 何一个民族都有其 衣、食、住、 行 等各种风俗习惯,即“民俗”。民俗的表现体即为民俗符号——用某一个民俗事物作代表,来表现它所能表示的对象,并由相应背景中的人们做出公认的解释,指明其含义或概念的一种特殊符号。

民俗符号的一个显著特点,是它的通俗性和易读性。中国传统民俗符号储存着大量的历史、文化和民俗事项信息,蕴含丰富的民俗文化内涵,体现着鲜明的艺术个性,是历史、文化和民俗事项相融合的产物。

2.强被破坏的需求与利益

社会是一个复杂的有机体,民族是构成社会的重要组成部分,人类社会是真理与价值的统一融合。列宁有一句名言:“几何公理要是触犯了人们的利益,那也一定会遭到反驳。在利益严重对立的阶级社会,人们更难达到客观、一致的社会认知。”

“剃发易服”法令面对的,是已经在数千年的发展过程中形成了的共同社会认知。中国是个包容性极强的国家,经千年而成庞大的“中华民族”。虽然在民族交流的过程中,逐渐“你中有我,我中有你”,但是南北地区各族人民在有着共同的群体归属感的情况下,由于环境等因素的差异,其物质文化、生活习俗仍然保留着本质的区别。毕竟各民族对于文化的共同认知,是难以被一下子所彻底打破的。

从设计艺术心理学的角度来说,人的心理过程包括知、情、意3个组成部分。同时,有机个体或群体,对客观事物(其存在与发展的条件)均有着自己所独特的欲求。无数的学者去研究人的“需求”,并使之形成从低级到高级、物质与精神等各层次的需求。物质需求是对于“物质存在对象”的需求,精神需求是对于“概念对象”的需要[4]49。

数月之内斩断千年的风俗习惯与文化传统,百姓如同发狂的牛,而清廷如同被激怒的屠夫,此时的矛盾也就被极大激化,失去了转机。虽然反抗最终被镇压,但是清政府在推施“剃发易服”法令之初,便忽视了“易服”所需要的“经济条件”,而“符号”之一的“金钱鼠尾”辫,完全破坏了汉族人民为坚守孝道和文化尊严而蓄发的坚持。

对当时的中国而言,在经历了甲申国难后,百姓的基本生活仍然处在战争之后追求“生存”的阶段。明清交替之际,战火纷飞,百业皆废,在无法满足生存要求的前提下,一人不剃发易服则牵连家人,一家不剃发则牵连乡里。在这样的“连坐”压力下,又无法满足生存的基本需求,百姓不得不反抗。

在这一种大环境下,作为设计师的清政府,丝毫不顾以汉族人民为主的华夏子民文化风俗以及急需满足的需要,连发“剃发易服”令,所及之处必皆从满族发式与服饰,逆则斩杀。而面对新的暴行,汉族人民的“情感”也会被激发。而情感改变着人脑解决问题的方式,也改变着认知系统的工作模式。

中国古代早就有“知人论世”和“知人论事”的训诫,为的是在认识社会中能够“理解”得较为全面。实际上,对于改朝换代的兴衰更替,中华文化显得很包容。中国历史上局部或广大地区受外族统治亦不鲜见,但中华文明依旧屹立世界民族之林。或许正因为是如此,满族畏惧汉族,而“剃发易服”从根本上说只是满族渴望彻底征服汉族的一种形式。

优秀的文化本就应该在扬弃之间发展,但“金钱鼠尾”辫,本就不具备汉族人习惯性认知上的美观,又没有绝对的功能上的优势。这在汉人眼里,只有如同受“髡刑”般的奇耻大辱。没有说服的过程,也就没有说服的结果,仅以暴力迫人屈服是不明智的,也注定是不能长久的。

这样有损人之根本利益的行为,使得原本有共同文化认识的不同阶层的无数军民,被迫起来进行激烈反抗,持续了数十年仍旧斗争不断,将民族矛盾推向了极点而贻害无穷。

3.以人为本的设计发展观

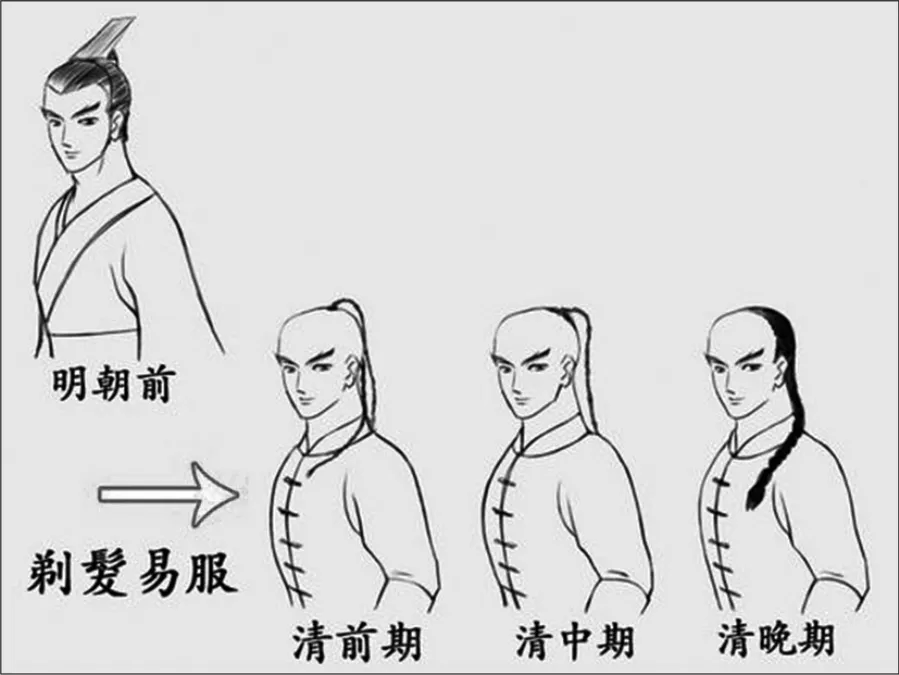

随着时间的推移,满族“金钱鼠尾”辫也得到了改良(见图3),辫子越来越粗而头发在头部所占比例亦越来越大。

图 3 清朝发型演变③

清朝中后期,随着社会的逐渐安定,民族间的矛盾渐趋缓和。民族交往过程中,习俗互相影响,满族服饰也陆续出现宽袍大袖,汉族人也渐渐接受了部分满族人的文化。辛亥革命时期,革命党人为驱除鞑虏、消灭帝制推行去辫,清朝遗老自然难以接受,普通百姓也觉得辫子是中国人的脸面,“岂能一剪了之”。

满汉民族文化交融的结果切实存在且影响深远。清中期,旗人妇女出现了“缠足”现象,这样的文化糟粕自然遭到清朝保守阶级的不满,但也屡禁不止。清末也出现了能够体现女性优美身材曲线与优雅气质的“旗袍”,并且名扬世界。

社会是发展的,人们的认知也在不断地被革新,旧文化也自然会被摒弃,关键在于如何使得优秀的文化被吸纳,真正“取其精华,去其糟粕”。

其解决之道在于,假设新的符号“金钱鼠尾”辫为 A,人们约定俗成的汉族人发式符号为 B,在A、B之间,可以是直接的跨越,但是人们往往难以立即接受,需要在一定的认知基础上找寻易于被接受的载体,即寻找一个可供过渡的C为A的出现埋下伏笔,为新载体与新形式的出现预留空间。

这一过程,亦在遵循“以人为本”的原则——“将用户的需求、能力和行为方式进行分析,然后用设计来满足人们的需求、能力和行为方式”[4]169。“人”是主体,与上层建筑系统、自然环境等紧密相联。

因此,“良好的设计起始于对受众心理和技术发展的理解,优秀的设计需要良好的沟通”[5],需要人(设计师)与人(客户)之间在合理的沟通下,共同“设计”出新的事物,而非单方面的自产自销。设计应当首先以充分了解和满足用户的需求为基础,接着便说服受众接受设计者的设计理念。

设计师有义务也必须在设计之初,对客户群体进行一个深入的了解,也需要且必须“换位思考”,在不破坏美观、功能等因素的情况下把设计作品放在客户的位置上去设计。

三、文化之殇后的设计艺术反思

清军入主中原所犯下的暴行,也反映了那个时代汉族人民为了本民族的文化尊严,所做出的宁可赴死的壮烈行为的心理选择。满清统治者之所以大肆屠戮,是因为汉族人民虽然只是其统治的一部分,但是其人口基数较大,而满族人是其权力核心需要维护统治利益的一方。

纵使满清统治者颁布了“十从十不从”政策,但是对汉族人而言,“父不从则子不从,夫不从则妻不从”。看似是法外开恩的新政策,实则是暴露了其法令推施的目的——打击汉族人有生力量及其潜在威胁。为了使得本民族文化得以延续并尽可能减少同化的影响,同时也具有一定的历史原因,满族人极端而坚决。

封建时代,统治阶级是行使权力的主体。历朝历代艺术文化的发展之蓬勃,与统治阶级密切相关。秦始皇焚书坑儒带来的是灾难;明同化年间“斗彩”发展到了巅峰;清雍正年间的风格独特的青花瓷得到了更深层次的发展,景德御窑厂也在雍正皇帝的影响下,发展到了那个时代的极致水准。

文化是必争之地,面对文化,权力核心一旦失去“稳度”,则国家将会失去“温度”。“天下大势,合久必分,分久必合”,在时代交替的进程中,历朝历代不论强弱兴衰都成了中国历史的过眼云烟,但是满族却成了中华民族不可分割的一部分,留下了弥足珍贵的文化瑰宝。

而近代中国由于文化之殇,使得众多国民缺乏民族文化的深度自信,在全球化的过程中,面对外来文化的竞争,应对显得有些疲乏无力。而要提高中华民族文化的竞争力,也必得国民以文化自觉来重建文化自信。

中国的设计与艺术,之所以经过近几十年的发展,依旧很难得到本质上的突破,主要是因为在学习外来西方文化的过程中,缺乏了对本民族文化的深入挖掘。展现给世界的,需要的是可以象征一个民族、一个国度文化特色的载体。

若要挖掘出富有中华民族文化符号的艺术与设计的内涵,就需要我们在对本民族文化具有高度自信与自觉的同时,对内总结提炼创作符号而创新发展;对外则以全人类可以接受的方式去积极展现其蓬勃生机。既要同,又要异,如此才能避免落入世界大同,却又可以在大同中展现独属于中华民族文化特色的设计艺术,逐步建立设计文化核心竞争力。

注释

① 图1来源:佚名.金钱鼠尾[EB/OL].(上载日期不详)[2017-05-13].https://baike.so.com/doc/5670153-5882817.html.

② 图 2来 源 :佚 名 .中国 历 代服 饰 [EB/OL].( 2013-05-02 )[2017-05-13].http://www.nipic.com/ zhuanti/1344922_3.html;佚名.中国古代各朝代服饰大全[EB/OL].(上载日期不详)[2017-05-13].http://www.xiukee.com/show_284497.html;佚名.清朝 服 饰 [EB/OL].( 上 载 日 期 不 详 )[2017-05-13].http://baike.baidu.com/item/清朝服饰/7496271?fr=aladdin.

[][]

③ 图3来源:佚名.清朝发型[EB/OL].(上载日期不详)[2017-05-13].http://baike.baidu.com/item/清朝发型/5559271?fr=Aladdin.

[1] 米兰达•布鲁斯-米特福德,菲利普•威尔金森.符号与象征[M].2版.周继岚,译.北京:生活读书新知三联书店,2012.

[2] 刘献廷.广阳杂记:卷1[M].汪北平,夏志和,点校.北京:中华书局,1957:35.

[3] 崔立豹.“民俗符号”的力量[D].济南:山东建筑大学,2013:4-5.

[4] 唐纳德•A•诺曼.设计心理学1:日常的设计[M].增订版.小柯,译.北京:中信出版社,2015.

[5] 柳莎.设计艺术心理学[M].北京:清华大学出版社,2006:156.

(责任编辑 孙玉萍)

A Design Trauma Reflected in the Order of Changing Shaving and Clothing

At the destruction of the Ming Dynasty, Qing government after taking over the country started to strongly push forward the order“changing, shaving and clothing”.To retaliate against the fi erce resistance of the Han people, Qing army from north to south conducted massacres in Jia Ding 3 times, Yang Zhou for 10 days, and 81 days in Jiang Yin, during which tens of millions of the Han people were killed.Such enforcing order to guarantee surrender and obedience from all ethnic peoples is like a "designing case" which ref l ects the conf l ict between the designer and the receiver.This long-term slaughter is fundamentally purposed to destroy the culture and spirit of the Han people to reprogram the ideology, value and cultural concepts for the whole country, so as to enhance its governance.However, with a passage of long time and inf l uence of globalization, so far Chinese people can barely recognize the Hans clothing.It fi nally becomes a historical problems left as the cultural trauma.

shaving and clothing;cultural symbol; design psychology

J0

A

10.3963/j.issn.2095-0705.2017.03.018(0099-05)

2017-05-19

王旋,安徽工程大学艺术学院硕士研究生。

- 设计艺术研究的其它文章

- 艺传古韵,此间有新意

- 论工业设计教育之再设计Redesigning the Industrial Design Education

- 设计师在设计过程中扮演的角色

—— 从计算机─设计师共生的角度出发What will be the role of designers in design process : from the viewpoint of designer-computer symbiosis - 地域文化的价值与公共主题公园的设计On the Value of Local Culture and Public Theme Park Design

- “艺术+商业”: 文化产业管理专业教学改革

—— 以上海视觉艺术学院为例 - 戏曲动画角色设计

—— 以吕剧《马大保醉酒》人物形象设计为例