高州年例与八音锣鼓调查

范晓君 邓永业

高州年例与八音锣鼓调查

范晓君 邓永业

广东省高州市流行着一种民俗——年例,当地人说“年例大过年”,可见年例之隆重。作为一种民俗,年例历经数百年,已成为当地人生活的一部分,甚至是一种精神寄托。八音锣鼓作为一种综合性民间音乐形式,是年例中不可或缺的角色,被认为是民间音乐的活化石。它采用的乐器独特,演奏的曲目与粤乐(广东音乐)同源,又因使用场合之故,主要突出其铺陈性和陪衬性的功能。当八音锣鼓融入到年例之中,便成为了民俗的一部分,其音乐亦归入民俗音乐类。

高州;年例;八音锣鼓;实地考察

高州市位于广东省西南部,属茂名市辖。宋代文豪苏东坡称该地是“草经冬而不枯,花非春而亦放”的地方。当地人说,茂名的历史在高州。自古以来,古南越族的先民就在此繁衍生息。先民们的各种生活习惯世代延续下来,便成为了“民俗”。“高州年例”便是其独具特色的民俗之一。

2013年,高州八音锣鼓入选第五批广东省非物质文化遗产名录。从现有文献来看,将年例及其中的八音锣鼓作为研究对象,进行跨学科考察的研究成果暂不多见。本文仅以高州年例中的八音锣鼓作为考察对象,从客位的角度观察其在年例活动中的表演形式,并通过跨学科研究,说明八音锣鼓与年例的关系,进而对其社会功能和文化意义进行归纳与分析。

一、年例与八音锣鼓

(一)年例

所谓年例,即当地人所说的“年年有例”。“例”,即“成例”;“年例”,即将自古延续下来的贺年活动惯例固定化、模式化后的成例,并每年以此成例为标准,开展贺年活动。

虽然当地人说年例已有上千年历史,但明确记述年例的文献,直至清代才出现。例如,光绪《高州府志(卷六)·舆地·风俗》:

二月祭社,分肉入社,后田功毕作,自十二月至于是月,民间多建平安醮,设蔗酒于门,巫者拥神疾趋,以次祷祀,掷珓悬朱符而去。神号康王,不知所出。乡人傩,沿门逐鬼,唱土歌,谓之年例。

该文献表明:1.年例的时间是从上一年的十二月至当年的二月;2.年例的内容有祭祀、巫傩驱鬼、娱乐活动;3.祭康王①康王,亦称康皇,本土崇拜之神,原型来历多出。清吴震方《岭南杂记》载:“高州曾建有太平醮,于门外壅土为神,设蔗酒祭之,名曰康王。不知何神矣。”。

又如,道光《电白县志(卷四)·舆地·疆域·风俗》:

元旦恭贺,曰拜年。家设糕果祭神,曰供养。或悬先像,设糕果礼拜。是日,不杀牲,多素食,三日内不市。各乡行春傩礼演戏,曰做年例。

该文献表明:1.年例是与年节同时进行的;2.举行春傩、演戏等娱乐活动;3.素食。

清代的茂名县志、信宜县志等地方志均有类似记载,它们为后人考察年例历史留下佐证。

现今的年例一般以村(或社区)为单位举办,为纯民间的自发行为,毫无官方色彩。各地的年例日有所不同,一般是从正月初二起至二月底,尤以元宵节前后居多,一般不超过农历三月份。时间为一至三天,第一天叫“起年例”,第二天叫“正年例”,最后一天叫“年例尾”。其活动主要围绕敬神、游神、摆醮、祭礼、社稷等展开,目的是祈祷风调雨顺、百业兴旺、国泰民安。

关于年例的起源,当地流传两种说法:

一说:由元宵节衍化而来。自汉唐以来,中原文化习俗逐渐渗透粤西大地,元宵节持灯嬉游的习俗也被接受,并逐步与本地习俗结合,衍变成现今极受重视的民俗节日。

二说:与冼夫人有关。冼夫人是当地一位颇具影响力的历史人物,她为维护国家统一、民族团结作出了卓越贡献,曾被周恩来总理誉为“中国巾帼英雄第一人”。为纪念她,后人立庙供奉,并举行祭祀活动,年例便是由这项祭祀活动衍变而成。

对于以上两种说法,笔者较为认同第一种,第二种说法略显牵强。在年例活动中,把冼夫人这个历史人物神化,将其与诸神并列,进行车载(或抬着)巡游,这已是惯例。但该活动并非年例的主要活动,因此笔者认为这一说法需再探究。同时,笔者在考察高州市曹江镇垌心村的年例巡游中发现,人们巡游的只有诸民间神祗,而没有冼夫人。

(二)八音锣鼓

八音在广东、广西、贵州等地均有流行,它们在表演曲目、演奏形式、演出场合等方面有同有异。八音在高州被称为八音锣鼓。范晓君在《粤西八音研究》中对粤西八音以及专事八音演奏的乐班进行了界定:“粤西八音是流行于广东西部地区,以唢呐为主奏乐器,可奏可唱的一种综合性的民间器乐乐种。它有多种演奏形式,乐队编制灵活,根据不同场合,有相对固定的演奏曲目和程式。粤西八音班是存在于广东西部地区,由五六人至二十余人组成,专事演奏八音、粤乐,演唱粤曲、清唱小粤剧的民间乐班,常年为当地的传统节日、民间信仰仪式、喜庆典礼等活动提供无偿或有偿服务。”②范晓君:《粤西八音研究》,北京:中国社会科学出版社2016年版,第7页。

《茂名文史》记载:“高州八音锣鼓起源于隋唐,原是高州冼太庙的祭祀音乐,后发展成游神锣鼓亭音乐,随着社会的发展,服务范围逐步扩展到喜庆项目。受当地采茶戏和横塘班(小型粤剧班)艺人的影响,成为演奏、演唱、表演三结合的八音锣鼓班,由最初的8人班(演奏和打击乐器各4人)发展为演奏型的小班(8人),演奏、演唱型的中班(12-16人),演奏、演唱、表演型的大班(18-24人)三种类型,表演内容大大丰富。演奏乐曲由福建人‘老五’师傅口传的昆山腔和弋阳腔的牌子乐曲,增加了广东音乐、粤剧小调、粤剧排场锣鼓等,演唱曲目有粤曲小调、粤曲选段、采茶调、山歌调、木偶腔等,表演有粤剧选场、江湖十八本人物排场表演、采茶戏、山歌戏等。”③广东省茂名市政协文化和文史资料委员会:《茂名文史》(内部资料,第19辑,非物质文化遗产专辑)1992年版,第1-3页。

据《高州县志·文化志》记载:“(20世纪80年代初)全县先后恢复和建立了八音班38班,拥有新老艺人350多人。”④高州县文化局文化志编写组:《高州县志·文化志》(内部资料)1987年版,第75页。而《广东省志·风俗志》记载:“(20世纪)80年代末就有50多个八音班,拥有新老艺人400多名。2007年有40多个班,以小班居多,年例期间增至60多个班。”⑤广东省地方史志编篡委员会:《广东省志·风俗志》,广州:广东人民出版社2002年版,第181页。到目前,八音班的班数及从业人数基本持平。

八音锣鼓中演奏旋律的乐器可分为三类——吹奏乐器类:大角(唢呐)、小角(高音唢呐)、长号、长筒、短筒、喉管、公笛等;丝竹乐器类:二胡、中胡、椰胡、秦琴、二弦、三弦、洞箫、竹笛、杨琴、琵琶等;打击乐器类:大鼓、桶鼓、扁鼓、木鱼、竹简、文锣鼓、高边锣、大锣、大钹、小锣、小钹、拱锣、碰铃、叮盏等。

巡游吹打是八音锣鼓的传统演奏形式。为方便演奏,人们将大件乐器放置在一个亭或柜状的人力车上,所以八音锣鼓巡游也叫“锣鼓亭”。亭(或柜)由竹、木、藤等材料制作而成,一般规格为长1.3米、宽0.9米、高1.8米,亭身用绣锦布或土布装饰,亭内装放乐器。早期由2人或4人用两条长2.5米的竹竿抬着,现改为用两轮或四轮的人力推车推行。

八音锣鼓参与年例巡游时,以班(即锣鼓亭)为单位,将锣与鼓放置在锣鼓亭上,乐师们跟随巡游队伍,在师傅(俗称掌板)的总指挥下,边行进边演奏。八音锣鼓巡游包含打击乐(纯锣鼓)和吹打乐(锣鼓加大角)两大类,打击乐伴随巡游始终,吹奏乐根据需要随时加入。八音锣鼓的指挥是鼓师,也称掌板,掌板双手持比筷子略粗长的鼓竹,以鼓竹作指挥棒,用打鼓姿势和鼓点节奏指挥乐队,时而击板,时而击鼓,时而敲鼓边,时而捶鼓檐。打锣手操作的是高边锣和文锣,在掌板的指挥下采用不同的演奏手法,如“滚捶”“飞捶”“削捶”“长捶”“坐捶”“落捶”“尖捶”“文三捶”“文五捶”等。打钹手操作的是大钹,运用“挑”“拔”“扬”“切”“击”等手法,还有炫技性的钹花表演。吹奏乐器以大角(唢呐)为主,附和着锣鼓的节奏,高亢响亮。行进中,掌板师傅按锣鼓谱中的起拍落拍带领众乐手演奏,人员虽不多,但均采用音响宏大的乐器,且可根据巡游规模使用多个锣鼓亭,营造出一种“游行队伍未到声先到”的氛围。

高州八音锣鼓班演奏的大多为传统粤剧曲目。据非遗申报书中所说,传统曲目有十八大套,散曲多达三百余首,其中包括明、清时期流传下来的曲目。而现在他们演奏的曲目有“江湖十八本”(又称“十八套曲”),包括《八仙贺寿之一——正本贺寿》《八仙贺寿之二——碧天贺寿》《天官贺寿》《天官赐福》《六国大封相》《玉帝登殿》《七仙姬下凡》《观音送子》《香山大贺寿》《思凡》《步步高》《大佛图》《冷水令》《弹词》《和番》《困谷口》《大开门》《小开门》《文武点绛唇》等。演唱曲目有《祝颂歌》《祝婚曲》《祝寿歌》《状元歌》《发财歌》《到春来》等。高州八音锣鼓历经明、清、民国等时期,曾经能较为完整的演唱粤剧剧目(仅清唱,而非完整表演),但现在的八音锣鼓班随着人员减少,规模已大大缩小,能演奏演唱的曲目自然也大大减少,一般为30首左右。

二、高州年例考察

2015年4月3日,笔者来到高州,与广东茂名幼儿师范专科学校音乐系主任邓永业老师一起进行了为期3天的考察。其间,高州市及其城郊共3个地方同时做年例,本文以4月3日至8日(农历二月十五日至二十日)高州市南湖塘社区的年例活动为例进行介绍。

年例期间,南湖塘社区前的大街上挂满了过街横幅,上书捐款明细,最多者为3680元,其他以1000元左右居多,由此可见年例活动的开支是较大的。

在社区大门前的站牌上,张贴有年例活动时间安排表。该表详细列出了从4月3日至8日每天的活动安排,其中包括粤剧、木偶戏、武术和歌舞演出等。每天晚上在两个不同地点各有两场演出,一场是粤剧,一场是歌舞。演出剧团有本地的,也有来自广州、湛江、珠海的。

活动地点主要是社区文化广场。广场旁边是一座庙宇,名为“广福宫”。大门左右有两块牌子,一个是“潘州曲艺社”,另一个是“南湖塘社文化室”。“广福宫”正殿供奉的是康皇(同前文康王),东宫为冼太庙。

4日是正年例。中午过后,巡游车队已陆续排列,各尊神像被安放在车内,打幡旗的人检查幡旗有无问题,车载扩音器里循环播放着八音锣鼓演奏的录音。

各队人马(旗队、八音锣鼓班等)穿上为年例巡游特制的服装,16∶00在广场集合,16∶30开始吃晚餐,17∶00巡游开始。

巡游即是在本社范围内游行,队伍顺序为:“南湖塘社”匾牌、“广福宫”灯笼、“回避”牌、锣鼓队(共4组,每组2人,大锣、大鼓各2面)、彩旗若干、罗伞(8顶)、纸船和布幡(4面)、彩车(用于播放八音锣鼓班演奏的录音)、神像(用四轮人力推车装载,每车1人,神像人物有康皇、关帝、财神、冼夫人及其丫鬟等)、八音锣鼓班(共4班,每班均为4人,锣、鼓、钹各1人,唢呐1人,由两轮人力车装载,1人负责拉车)、舞龙队(2支)。由于南湖塘社区范围较广,巡游总用时约3小时,至20∶00左右结束。

4班八音锣鼓班包括丁堂班、官坑班、泗水班、横堂班。其中笔者最为熟悉的,也是在当地影响最大的为泗水班。该班由林氏家族自明末清初组建以来,至今已历经了400年。现任班主为林继衡,男,生于1962年,高州市泗水镇人。从小喜爱“八音锣鼓”,15岁开始学艺,继承并发扬了八音锣鼓中小角、大角、洞箫、竹笛等乐器的传统演奏技艺。近年来专心授徒,培养新人。该班曾经参加了较多的重要演出活动,如:1995年高州市文化馆组织的“民间艺人技艺展演”;同年的高州冼夫人诞辰节“八音锣鼓”亭大型民间传统音乐表演;2003年粤西地区民间音乐大汇演;2006年“广东省国际旅游节”、“岭南民间音乐节目展演”等。

参加本次年例活动的泗水班成员共5名(见下表):

表 泗水班成员信息一览

各八音锣鼓班一路吹打,曲目包括《小开门》《大开门》《天姬送子》《冼太出游》《三步级》等。

各八音班的服饰基本相似,为黄色套装,上衣绣有红色云状花边,裤子两侧各有两条贯穿上下的红条,无帽。传统着装是戴帽的,帽冠上镶有金色或银色的图案,腰扎大扁腰带。高州市文化馆副馆长周泽明先生介绍说,他们的服饰是从明、清时期一直留传下来的,保留了很多古代服装的特色。

5日,鉴醮。全社共设30个醮位。活动从凌晨4∶00开始,计划至14∶00时结束。由于该活动每个时段的程序均相同,因此笔者与周馆长联系后,决定于8∶00开始选取若干时段对活动进行考察。我们预先到达一个居民较为集中的地点等待,不一会就听到了锣鼓和鞭炮声,接着队伍就出现了(队伍顺序同前)。

4班八音锣鼓班在醮场的左边空地上整齐排列。在周馆长向负责年例活动组织工作的负责人(称会长)说明情况后,会长安排4班八音锣鼓班一起吹打。他们均按照自己的方式演奏,没有统一的曲调、速度和打法,因此听起来就是锣鼓和唢呐声一片。随后,各班单独演奏,其中泗水班演奏的曲目是《大开门》。

5日晚,飘色巡游。“飘色”是广东地区极具地方特色的民间艺术形式。“飘”,为漂浮的意思,即在一座装饰华丽的色板上展现各种人物形象。本次巡游邀请的是高州市宝光民间传统艺术团的飘色队,飘色造型有“冼冯联姻”“巾帼英雄”“天下第一锤”“观音送子”“哪吒闹海”“托塔天王”“同窗书友”“竹报平安”等,均以民间神话传说为题材,共8组,人物均由8、9岁的女孩子装扮而成。

飘色巡游从20∶00开始,至23∶00结束,队伍沿主要街道行进,4班八音锣鼓班始终跟随在队伍的最后。飘色本身没有故事情节,也无表演,因有八音锣鼓才显得热闹非凡,所以4班八音锣鼓班在巡游中轮流不停地演奏。

三、高州年例中的八音锣鼓

本次考察中,各八音锣鼓班的演奏曲目大致相同,但演奏水平各异,其中以泗水八音锣鼓班最佳。

(一)八音锣鼓的基本形式

1.乐器

依照传统,八音锣鼓班使用的乐器很多,但笔者在高州没有见到使用以上全部乐器的班社。周馆长说,一般他们是根据演奏场合和班社成员的条件来进行选择和组合乐器。比如寿庆礼仪,大多为坐奏,根据主家要求成员可以多一些,并且可配备演唱人员。但对于行进演奏,由于有些乐器(如弦乐器)演奏不便,且不必使用太多乐器,因此班社成员会缩减到最少,仅4人(唢呐、锣、鼓、钹各1件)或6人(在4人组合基础上增加1支唢呐和1面小锣)。其中,唢呐多为bB调。笔者本次所考察的均为行进演奏,因此所见到的都是小型编制和规模的八音锣鼓班。

2.演奏形式

高州八音锣鼓主要用于年例巡游,演奏形式主要包括坐奏和行奏(步行、车载)两种形式。在本次考察中,笔者见到的基本上是行奏,虽然在巡游途中停留时,乐手们可坐在“锣鼓亭”上演奏,但那并不是典型的坐奏。

本次考察的南湖塘社区使用的八音锣鼓班共4班。行进时有相对固定的队形,一般以锣鼓亭为中心,锣、钹分列两侧,唢呐于其后。因为是行奏,所以在演奏手法上都采用普通奏法,没有见到“鼓花”“钹花”及其他乐器的花样奏法。周馆长说,事实上现在能演奏传统复杂花样的乐手已经很少了。

(二)八音锣鼓的音乐特征和表现手法

通过分析高州八音锣鼓的曲目,笔者认为其音乐特征和表现手法归纳起来主要有以下三点:

1.偏音的运用及其音高处理

在高州八音锣鼓的曲目中,偏音出现的频次较少,较短的乐曲中仅以经过音或辅助音的形式出现一、两次。在六声音阶的运用中,“si”使用的频次比“fa”较多一些;在七声音阶中,同时使用两个偏音时也主要是使用清角和变宫,较少使用变徵和闰。其音高处理的特殊之处是清角偏高、变宫偏低,如《大开门》《三步级》等。

2.骨干音

高州八音锣鼓曲目中的骨干音有两种典型情况:

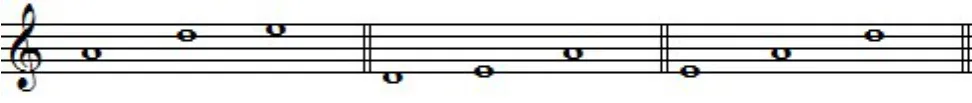

第一种是以“sol、do、re”三个音为骨干音,并围绕其做二、三度进行。这三个音可构成宫调式、徵调式,色彩明亮。三个骨干音可以有三种排列方式(见谱1):

谱1 第一种骨干音

以上音列中包含的音程关系有:大二度、纯四度,以及它们的转位小七度、纯五度。属宫徵调式类。

第二种是以“la、re、mi”三个音为骨干音(见谱2),同样围绕其做二、三度进行。这三个音可构成羽调式、商调式、角调式,色彩暗淡、柔和。其中,角调式的色彩处于另两者之间。

谱2 第二种骨干音

与前者一样,以上音列包含的音程关系有:大二度、纯四度,以及它们的转位小七度、纯五度。属商羽调式类。

3.添头、加尾

添头,即在句首音之前添加若干音,通常为一个后半拍,实际上就是弱起;加尾,即在乐句结束音的后面,再续若干拍。

(三)八音锣鼓的功能

在年例民俗活动中,八音锣鼓的功能主要体现为:

1.铺陈性

铺陈,即在特定的场合营造一种特定的气氛,如喜庆、庄重等。铺陈性是由八音锣鼓自身的特性所决定的。一般而言,无论何种类型的八音锣鼓乐,总会起到一定的表现作用,而这个表现作用又与特定的场域相关联。例如,年例中的八音锣鼓乐的表现作用主要有两种:一种是在游神行进中所演奏的,它需要用大阵势、大场面、大音量的八音锣鼓乐来烘托热烈的氛围;另一种是在摆醮祭祀时所演奏的,此时参与巡游的众人已停歇下来,只有道士在做法事,在这样一个庄重的场合,八音锣鼓需要演奏一些道教仪式乐,以营造神圣、肃穆的氛围。

2.陪衬性

在年例民俗活动中,八音锣鼓班并不是主角,但却不可或缺。传统年例的主要活动内容是祭祀,八音锣鼓与其活动的主要目的没有直接关系,但如果需要营造特定的气氛,八音班就成了不二选择。年例的主角是道士,各个祭祀仪式都由他们主持,虽然八音锣鼓班在整个仪式过程中都在奏乐,但他们起到的是陪衬作用。⑥范晓君:《粤西八音研究》,北京:中国社会科学出版社2016年版,第178-179页。

总体来说,八音锣鼓在年例活动中的功能可分为两种:显性功能与隐性功能。显性功能就是渲染气氛,营造喜庆、热闹、欢乐的氛围。而隐性的功能就是与神灵沟通。年例活动最原始的目的就是敬神(如摆醮、游神等活动),但谁能直接与神对话?只有音乐。这原本也是音乐最原始的功能。

(四)高州年例与八音锣鼓的文化阐述

高州年例是融民间艺术、宗教信仰、文化娱乐为一体的汉族传统民俗盛会,倾注着人们朴素的情感和独特的艺术思维,有着浓厚的生活气息,也表达了人们对神灵的敬畏、对美好生活的期盼。年例同时也是一个民间艺术集中展演的时机,各种民间艺术,如高州山歌、木偶戏、采茶戏、跳花棚等均可在年例期间表演。

1.人神沟通,体现集体意识

年例活动的目的颇为多样,包括纪念祖先从各地迁徙而来落脚本地,祭祀先贤,庆贺丰年,祈求风调雨顺,祈盼人丁兴旺、吉祥安康等。在当地人的潜意识中,是神灵给了他们恩惠,也只有神灵才能帮助他们实现愿望。每年举办年例,既是他们感恩的方式,也是他们祈愿的方式。在这个传统民俗活动中,有一整套的仪式。按照功能主义文化人类学对仪式活动的解释,年例活动“具有象征性的、表演性的、由文化传统所规定的一整套行为方式,既可以是神圣的,也可以是凡俗的,是在特定群体或文化中沟通(人与神之间、人与人之间)、过渡(社会类别的、地域的、生命周期的)、强化秩序及整合社会的方式。”⑦郭于华主编:《仪式与社会变迁》,北京:社会科学文献出版社2000年版,第1页。在高州的年例活动中,人们通过道士将自己的愿望传达给神灵,道士通过“抛杯胜”(即问卜)把神的旨意传达给人们,从而实现人与神的沟通。而吃年例饭则是人与人之间进行感情联络和沟通的重要社会活动。人们在新年伊始,通过年例中的一系列活动,强化固有的集体观念和行为方式,以此维系群体的凝聚力。

同时,年例活动还是由独特的民间信仰生成的特殊行为,而年例活动中的游神、摆醮仪式等便是这种民间信仰的外向展现。八音锣鼓参与游神和摆醮的整个过程,在活动中起到强化仪式行为,使仪式行为更加有效的作用。

2.相约成俗,凝练族群精神

钟敬文先生说:“人类只要集体在一起生活,就有共同的做法,也就有民俗。民俗可以说是生活的一种方式,在内容方面讲就是所谓文化。人类为了生存,为了发展,一定有些行为、有些思想,行为与思想表现出来就有一定形式,再传播下去就必然形成一定模式,那就成为民俗”⑧钟敬文:《民俗学概论》,上海:上海文艺出版社1998年版,第127页。高州的年例民俗,就是长期生活在这片土地上的人们,因生存需要而形成的一种约定俗成的做法,体现了当地人的族群思想和精神。

乌丙安说:“民俗质是构成民俗事项的最原初、最基本的材料。往往是材料本身具有和民俗可以关联的某些条件,凭借这些相关性,被俗民用来构成民俗。由若干民俗质构成的一个个民俗单位,可以叫做民俗素。这种民俗单位是整个民俗的最基本的要素。正是这些要素的排列和连接,才构成了一连串密切相关的民俗组合关系。民俗质组合成民俗素,民俗素组合成民俗链,民俗链再组合成民俗系列。这就是一种完整的民俗构成。”⑨乌丙安:《民俗学原理》,沈阳:辽宁教育出版社2001年版,第13-15页。年例活动中一系列的民俗事项包括了民俗质、民俗素、民俗链。其中迎神、送神、摆醮、道士作法等,是与民间信仰相关的民俗活动,而各种民间艺术表演,包括八音锣鼓、戏剧和歌舞表演、腰鼓、舞狮等,则是娱乐性的、可运用于各类节庆的民俗活动。这些活动共同构成了完整的年例民俗。

3.八音锣鼓,承袭礼俗文化

礼俗是重要的民俗。高州八音锣鼓,在历史上便与礼俗密切相关。高州当地的音乐研究者提出,高州八音锣鼓的产生和发展,是与年例联系在一起的,而其衍变又是与冼夫人及冼冯家族(冼夫人夫家为冯家,丈夫为南朝时期的高凉太守冯宝)有关。冼夫人在各朝代多有册封,并允许按照相应规格使用礼器(包括家族祭祀用乐)。由于冯氏家族世代为官,其家祭亦按当时的礼制举行。当地人说,八音锣鼓就是从冯冼家族的家乐中传承下来的。

如今,当地的各种民俗活动均离不开八音锣鼓。如人生礼俗(婚丧嫁娶、寿辰)、传统节俗(春节、元宵节等)、新居落成(进宅)、生子(添丁)、上大学等,凡有喜庆皆有八音锣鼓。虽然旧时的礼乐制度已不存在,但八音锣鼓在一定程度上确是旧时礼乐遗留下来的产物。

现今,八音锣鼓在民众生活和民俗文化之中以惯有的方式传承和延续着。

(责任编辑 曹 燕)

J607

:ADOI:10.3969/j.issn1003-7721.2017.03.007

1003-7721(2017)03-0061-07

2016-08-30

范晓君,男,肇庆学院音乐学院教授(肇庆 526061);邓永业,男,广东茂名幼儿师范专科学校音乐系主任(茂名 525200)。