“音色-音响”观念下的“微音高”

——利盖蒂成熟时期对于“有限偶然性微分音”的探索与运用

左延芳

“音色-音响”观念下的“微音高”

——利盖蒂成熟时期对于“有限偶然性微分音”的探索与运用

左延芳

乔治·利盖蒂(György Ligeti,1923—2006)作为20世纪后半叶先锋派作曲家之一,在成熟时期首创了微复调技法,为色彩斑斓的“音色-音响”音乐做出了卓越的贡献。作曲家于60年代末70年代初在半音体系的基础上对音高进行了更为深入的挖掘和探索,以弦乐、管乐和声乐特殊的演奏演唱法创造了“有限偶然性微分音”,体现了对微复调技法的进一步创新。文章以音高作为切入点,结合作曲家的创作背景和思维,以《第二弦乐四重奏》《双协奏曲》和《钟与云》为例,阐释“有限偶然性微分音”这一新因素的具体实现方式,并对更具色彩的横向旋律写作、构建更为复杂的微复调织体、创造更为新颖奇特的“音色-音响”方面所发挥的重要作用进行论述。

乔治·利盖蒂;有限偶然性微分音;微复调;音色-音响

引言

音乐语言的原创性和标新立异是利盖蒂一生所追求的,回顾作曲家的创作历程,从创作早期的“民族主义”到成熟时期的“音色-音响”音乐再到创作晚期的“回归、综合”三个阶段,作曲家走出了一条不重复别人也不重复自己的独树一帜的新道路。尤其60年代进入西方之后,作曲家见多识广,接触了大量现代音乐,接触和创作了一些电子音乐,然而他并没有随波逐流,并没有追寻“先锋派”的路子,而是凭借自己深厚的创作功底和审时度势的能力首创了“微复调”技法,并以此作为主要手法创作了多部“音色-音响”音乐,这成为他创作的成熟时期,对同时代和之后的很多作曲家产生了重要影响。

“微复调”是一种构建以“音色-音响”为创作目的的作曲手法。多个声部以卡农方式或者似是而非的旋律进行,并结合其它音乐要素使多个声部相互交织成错综复杂、形态各异的网状织体,这时,在“主题音乐”中起主导地位的音高、节奏等都退居幕后,各要素相互作用所形成的具有整体效果的、瞬息万变的“音色-音响”处于前景地位,成为音乐的主要内容。60年代,利盖蒂以十二半音体系创作了多部微复调作品,他依靠丰富的想象力和惊人的创造力把多种音乐要素的表现作用发挥到极致,然而,旧音高体系中音与音之间的特定关系却成了“音色-音响”发展的桎梏,因为小二度密集音块是其发展的极限,故此,即使增加再多的声部,即使对声部进行再细分,也只能被看作是声部在数量上的叠加,而这种量化的手法不会超越这种极限,因此便不会在音响上产生质的改变。利盖蒂意识到,突破自己的一个重要途径就是要在构成微复调织体的内因——音高上进行创新。60年代末,他把音乐要素的探索转移到音高上来,通过探索十二平均律之外的音高以丰富旧音高体系,从而创造更为新颖的音响,“有限偶然性微分音”在这样的背景下产生了。

“有限偶然性微分音”(以下亦简称“微分音”)这一概念是笔者通过对利盖蒂成熟时期的大量作品进行分析和研究之后提出的,是指限制在1/4之内的、音高并不确定的微分音,此类微分音的音高虽然具有一定的偶然性,但它是有限制的偶然,可能小于1/4音,也可能是1/4音,但最大限度为1/4音。它们集中于60年代末到70年代初的微复调作品中,包括《第二弦乐四重奏》(String Quartet No.2,1968)的第二第三乐章、《长笛、双簧管双协奏曲》(Double Concerto for flute, oboe and orchestra,1972,以下简称《双协奏曲》)和合唱作品《钟与云》(Clocks and Clouds for 12-part female choir and orchestra,1972-73),具体通过弦乐特殊的演奏法、管乐特殊的吹奏法和声乐特殊的演唱法三种方式来实现。

一、“有限偶然性微分音”的记谱原则、来源与获取方式

(一)记谱原则与来源

20世纪现代音乐中,很多作曲家都采用自创的记谱法来表示与十二平均律各音极有微音差的微分音,记谱方式多种多样,至今也没有统一的标准。利盖蒂音乐中“有限偶然性微分音”的记谱方式具有自己的个性,用箭头朝上和箭头朝下的记号来统一记谱:“ ”表示略高于正常音极的微分音,“”表示略低于正常音极的微分音,标记方法简单明了。作曲家在乐谱《第二弦乐四重奏》、《双协奏曲》和《钟与云》的扉页中都做了类似的解释:“和,并不代表1/4微分音,而是略高或略低的、有一些偏差的、并不是精确预制的分值,但是它最大程度为1/4微分音。”①来源于乐谱String quartet No.2(Schott公司,ED 6639)、Doppelkonzert(Schott公司,ED 6338)、Clocks and Clouds(Schott公司,ED 8204)扉页中对于微分音的解释。

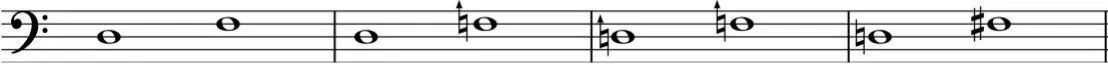

谱1 巴托克《第六弦乐四重奏》第三乐章第26-29小节

究其根源,此类微分音的标记在一定程度上是受到前辈作曲家巴托克影响的结果。巴托克通常在音符旁直接以向上或向下的箭头表示略低或者略高的微分音,如谱1是《第六弦乐四重奏》第三乐章的一个片段,第26小节的第一小提琴声部和第28、29小节第二小提琴声部上方的“↓”表示:要低于1/4微分音,但具体音高并不确定。当第一和第二小提琴以同节奏纵向结合时,形成了细微的音高偏差,音响效果极为新颖。利盖蒂在成熟时期为扩展为“”和“”进行标记,这显然是对巴托克音乐中微分音标记原则的继承与发展。

(二)获取方式

在利盖蒂成熟时期的作品中,“有限偶然性微分音”的实现手段包括弦乐特殊的演奏法、管乐特殊的吹奏法和声乐特殊的演唱法。对于弦乐来说,最普遍、最便捷的微分音获取方式就是通过向上或向下按弦的微偏移产生略高、或略低于十二平均律中正常音级的微分音,这在三部作品中都有所体现。70年代之后,利盖蒂逐渐把微分音扩展至管乐(主要为木管组),如《双协奏曲》中的长笛独奏、双簧管独奏、乐队中的长笛、双簧管、单簧管和长号,《钟与云》中的长笛、短笛、双簧管和单簧管,都成为作曲家在管乐中对微分音进行实践的见证,其获取方式包括两种:第一种是通过特殊的指法来获取微分音,在其音符上方都会做详细的指法标记;第二种是通过特殊的口型来获取略高或略低的微分音,在作品中有时会在音符上方标有“lower intonation with embouchure”之类的说明,有时则不做任何标记。

作曲家在1972年创作的合唱作品《钟与云》是把微分音的实践扩展到声乐中的例证。演唱者以特殊的演唱法来获取微分音,对人声音响的挖掘发挥着重要的作用。这部作品含有12个女声声部——4个女高音、4个次女高音、4个女中音,每一个声部都含有大量略高或略低的微分音,但是一般为十二平均律各音级的变化形式或是作为经过音,并且作曲家要求演唱者在演唱过程中要直接唱至微分音的音高,而不能依靠滑音来实现。

此类微分音在作品的具体运用中可以分为两种类型,一类是近似1/4微分音,一类是近似1/ 6微分音,其具体高度由它相邻的十二平均律的同级音所决定。如谱2前例中,小二度关系的a与#g之间增加了一个微分音,由于与a为同音级,因此更倾向于a,而不是#g,它可能是小于1/4的微分音,也可能是1/4微分音,但最大程度为1/4微分音。这种对十二平均律进行细分和扩展音级的方式在作品中得到大量运用。

谱2 有限偶然性微分音示例

再如谱2后例中,在b与bb这个小二度之间加入了两个微分音,前者由于与b为同音级,因此更倾向于b,而后者则更倾向于bb,这个小二度好像被分成了三份,因此出现了接近1/6的微分音,但并不一定是按照均分的方式。如此,两个音的小二度就扩展为四个音的下行音阶,这种方式一般运用于弦乐中。

由此可见,“有限偶然性微分音”在这部作品中并不是精确预制了的,这种由音高的微“偏离”产生不准的音色正是作曲家所追求的。作曲家通过把微分音渗透于十二半音之中,实现了确定性音高与非确定性音高在横向和纵向上的复合,从而大大增加了音乐的趣味性。这种对旧音高体系进行再细分的手法,扩展了音高的使用范围,产生了比小二度更小的微音程,从而突破了由小二度构成的半音音块的局限,改变了微复调织体内部的构造,产生了更细微的音色变化,最终对追求整体效果的“音色-音响”产生质的飞越。

二、横向旋律的新特征

“有限偶然性微分音”的出现首先对横向旋律的写作产生了重要影响,具体表现为微渐变的卡农主题音列、微分音音阶的运用以及独奏旋律写法。

(一)微渐变的主题音列

微分音的加入使卡农主题音列产生了微渐变的特点。如《第二弦乐四重奏》第二乐章的第一个段落(第1-12小节)是由音色为中心的四声部同度模仿的“音色卡农”②音色卡农是指以音色来代替传统的音高和节奏为主导的多声部模仿手法,其具体做法是以一个声部为主导,另外的声部对其音色变化进行模仿。如,利盖蒂《第二弦乐四重奏》第二乐章第一部分的音色卡农中,主导声部第一小提琴在12个小节的音乐中,共出现了30个音,音色变化了23次之多。,作曲家充分发挥了弦乐多样的演奏法。而在卡农主题音列的写法方面,作曲家加入了微分音,从而使音高产生小于小二度的微音差。谱3所示为整个卡农段落的主题音列(数字标记为小节数),它们都被压缩在狭窄的音域内(四度内),横向上以级进为主。整个音列以#g1为核心,在重复了6次之后,出现了向上和向下的迂回式装饰性进行,略低或略高的微分音使其产生比小二度更微小的变化,使中心音产生了上下的微波动,从而有效地突出了音色的表现作用。微分音的加入使音乐在狭窄的音域内出现了更多的音高变化,大大增加了音色变化的可能性。作曲家通过对音高的微调,再结合复杂的多连音节奏和音色变化使多个声部在不同音色错综复杂的交错中产生一种飘忽不定、音不准的音响效果,创造了一种扑朔迷离、闪烁不定的意境。

谱3 《第二弦乐四重奏》第二乐章卡农主题

这种微渐变的卡农主题音列写法同样在合唱作品《钟与云》中得到了运用。如第一乐章的第二部分(第51-69小节),合唱部分是多声部的同度卡农。从音高布局来看,作曲家采用了“扇形”的发展模式,谱4所示为卡农主题,整个音列是以g1为核心进行渐变的,经过四次重复之后,出现了向上和向下微音程进行,限制在狭窄音域内的徘徊、迂回式进行成为整个主题音列的主要特征。直到第62小节,十二个声部被均分为两组,第一组为上6个声部(包括S1-S4、M1-M2),第二组为下6个声部(M3-M4、A1-A4),通过谱例可看出两组在音高关系上发生的变化,第一组通过螺旋式方式逐渐向上扩展,而第二组则向下方扩展,纵向和声关系越来越复杂,体现了由单一音逐渐向两端的渐变过程,最终发展为四度音域。

谱4《钟与云》第51-69小节卡农主题

除此之外,作曲家还以双音为核心进行为变奏而构成主题音列。如《双协奏曲》第二乐章第1-9小节是由固定音组写成的机械性音响,其中长笛独奏音高的微变化对整体音响的变化产生着重要的影响,如谱5所示,开始长笛独奏和三支单簧管都演奏相同的、不断重复的双音组d-f,第5小节之后,独奏长笛音高发生了一些微变化,可看出作曲家精雕细琢的音响内部构造手法。

谱5 《双协奏曲》第二乐章第1-9小节

(二)微分音音阶的运用

半音阶是利盖蒂在微复调织体建构中常用的音高组织手法。作曲家在《第二弦乐四重奏》、《双协奏曲》和《钟与云》中,通过在相邻半音之间加入一个或两个微分音,便构成了微分音音阶,这是对半音阶进行进一步细分的结果,也是形成细腻的渐变音响的重要音高组织手法,在作品中得到多次运用。如,《双协奏曲》第二乐章的第43-52小节弦乐(低音提琴除外)在音高方面采用了微分音音阶的写法,拨开复杂的织体可以发现,其实各声部所使用的音高材料非常简洁。如谱6所示,中提琴的第1、3和大提琴的第1、3、5所使用的音高材料为高声部的由d1-bb下行的近似1/4微分音音阶,而中提琴的第2、4和大提琴的第2、4、6所使用的音高材料为低声部的g-e下行的近似1/4微分音音阶,各声部以尽可能密集的震音在近指板上演奏,因此构成了力度渐弱、逐渐向下移动的音响流。

谱6《双协奏曲》第二乐章第43-52小节

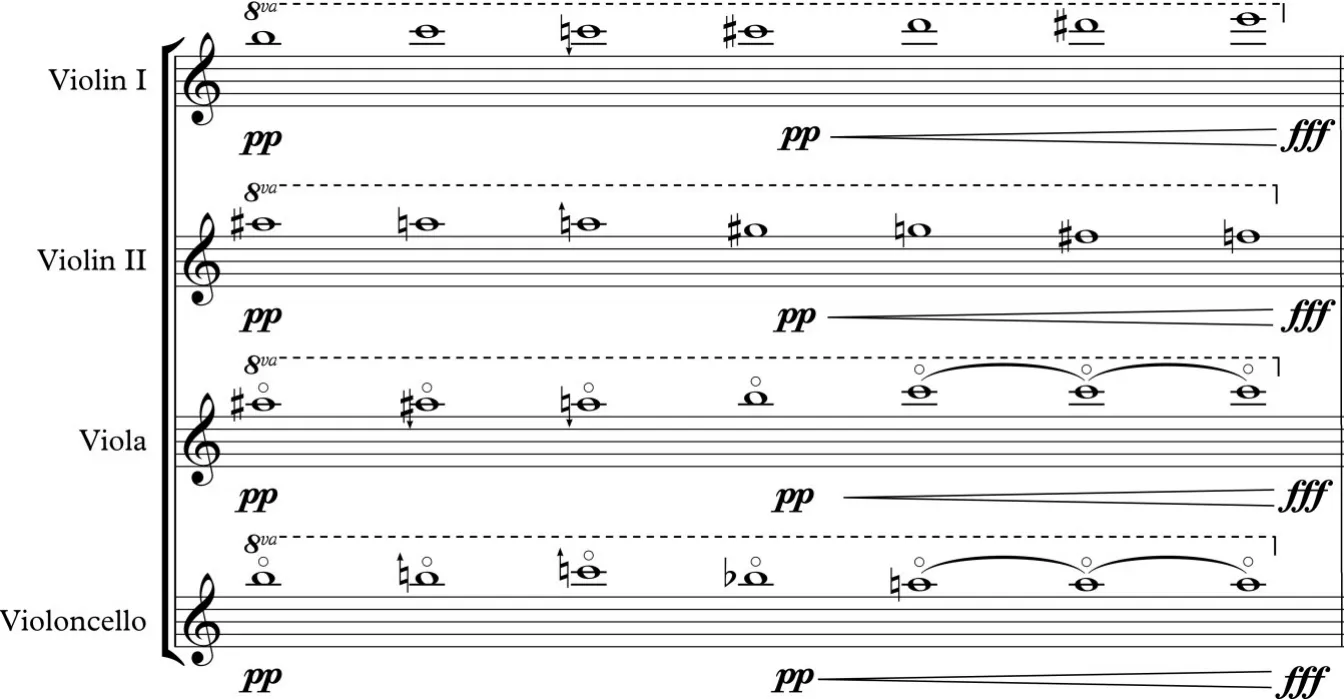

《第二弦乐四重奏》第三乐章的第45-50小节也体现了对微分音音阶的运用。四个声部以相差八度的方式分布在不同的音区,分别为大字组、小字组、小字一组和小字二组,不揉弦,奏出微弱平直的音响。下面笔者以第一小提琴为例具体分析其音高特点(见谱7)。在四小节的音乐中,第一个音g2持续了两个多小节,作曲家运用常用的“单音音色”手法使这个持续音在音色方面发生着微变化,从演奏法上经历了由第二弦上的不揉弦到第三弦的不揉弦、第四弦上泛音、第四弦上正常演奏、再到第三弦的近琴马演奏,体现了作曲家对极为细腻的音色变化的捕捉能力。直到第47小节的最后一个音,音高才开始逐渐发生变化,作曲家在相邻的两个半音之间加入了两个微分音,因此形成近似1/6微分音音阶。从整体来看,在音色不断变化的情况下,四个声部同方向逐渐向上移动。这里,可以看出,音高的微变化与细腻的演奏法变化相结合,音响在精雕细琢中自由流出。

谱7《第二弦乐四重奏》第三乐章第45-50小节

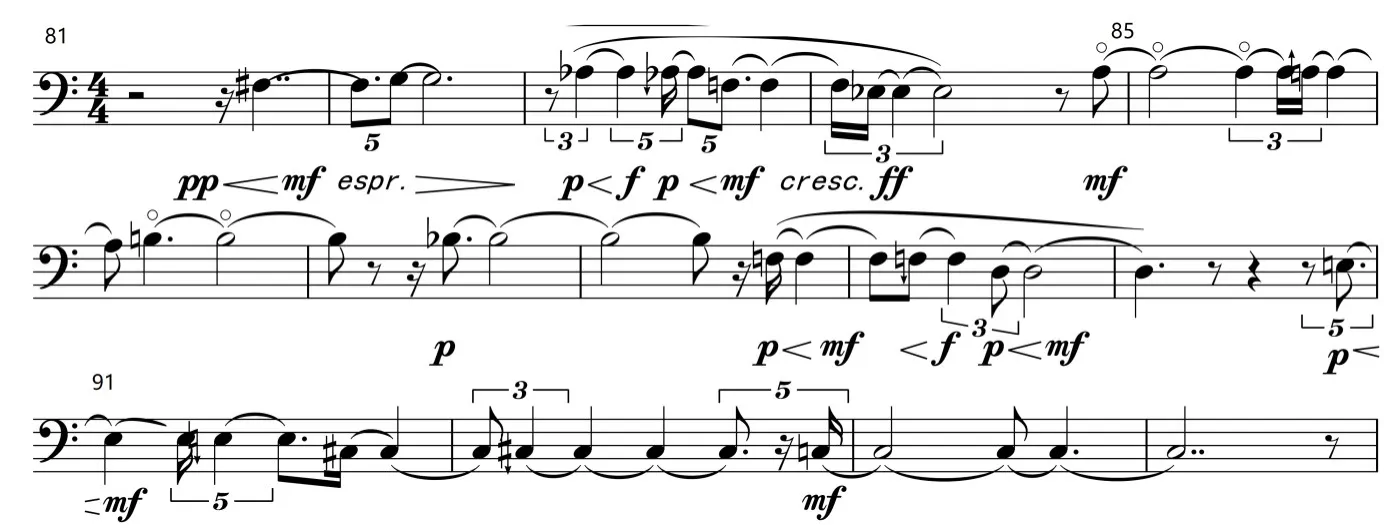

谱8 《双协奏曲》第一乐章第81-94小节独奏长笛声部

除此之外,微分音音阶还在作品多处得到运用,如《双协奏曲》第一乐章的第67-74小节,第二乐章的第102-105小节等。

(三)含有微分音的独奏旋律

在《双协奏曲》中,为了突出独奏旋律的个性,作曲家在部分段落通过在独奏声部加入微分音而乐队采用十二平均律的手法以形成对比。谱8所示为第一乐章最后一个段落的独奏长笛声部,以相对较大声音(in rilievo)来演奏,并在发展过程中有渐强、渐弱的力度变化,并且在音高方面由于微分音的出现,使其多次产生小于小二度的音程进行,这都与弱力度的乐队形成了鲜明的对比,有效地突出了独奏旋律的个性,也体现了作曲家在“音色-音响”观念下对协奏曲体裁特征的继承与发展。同样的用法还体现在第一乐章的第21-64小节,独奏乐器双簧管和长笛同样演奏带有微分音的长线条旋律,有时与乐队融为一体,有时则对比鲜明,忽隐忽现、闪烁不定。

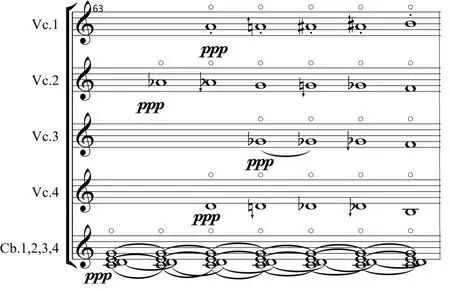

谱9《钟与云》第63-70小节和声背景

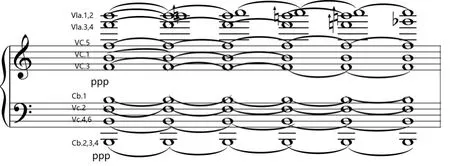

谱10《钟与云》第70-85小节和声背景

谱11《钟与云》第70-85小节合唱部分

三、和声“场”的微运动

利盖蒂常用的一种音高组织手法是把多个声部的音高限制在一定的音域范围,在这个范围内,一部分声部保持另一部分做渐变或都做渐变的手法就构成了和声“场”的微运动。在《弦乐四重奏》、《双协奏曲》和《钟与云》中,微分音的渗透把这种微运动表现得更为细腻和淋漓尽致。

(一)长持续和声背景的微运动

在利盖蒂的音乐中,一种重要的和声构成手段是由长持续音形成的某种“静态音响”,成为多层次织体中的一个重要构成要素,对丰富音响的空间感起着重要的作用。在《双协奏曲》和《钟与云》中,微分音的加入创造了极为细腻、缜密的音响变化,也体现了作曲家对此类和声手法的创新。如,《钟与云》中的第63-70小节的和声背景是由弦乐以长持续音形成的,低音提琴开始以c1、d1、e1、g1构成微弱的持续音背景,随后在持续音层面先后叠入四把大提琴,从谱9可看出它们的音高运动轨迹,除了第一大提琴形成向上进行的1/4音阶外,其它声部都为反向进行的1/4音阶,和声背景在极弱的力度中发生着微运动。弦乐的形态与合唱在音乐形态、音域音区、力度模式、音高的变化步伐等方面都极为相似,处于背景的弦乐部分地与合唱重合,对合唱起到支撑的作用,它们在音响上高度融合,构成不间断发展的、无律动的整体音响效果,突显了作曲家“音色-音响”观念。

再如,《钟与云》中的第70-85小节,所有的弦乐都参与到长持续音构成的和声背景中,力度极其微弱,并且以泛音、不揉弦的方式创造了一种意境朦胧、平直无表情的音响。从谱10中可以看出弦乐在不同音区的分布情况,9个声部铺满了由B1-b3五个八度的音域,其内部的中心音b和f来源于上方合唱构成的二重卡农音列(见谱11)。或者可以说,弦乐对合唱起到一种粘合和扩展音响共鸣的作用,弦乐把合唱中的有限音域向两边进行了扩展,并且之后弦乐在高音区由微分音形成的微运动③作曲家在这里要求正常音极向相邻微分音(或反之)变化时不能换弓,目的是使音高的微变化导致的音色变化在不知不觉中发生,而非突兀的变化,使人无法察觉。由此可看出作曲家极为细致的音色处理手法。与合唱是同步的,弦乐的长持续音弥补了合唱中由于受到气息限制而削弱整体音响不间断发展的缺陷,从而使音响更具整体性、更加饱满和更富空间感。

(二)密集的和声“场”

“有限偶然性微分音”在纵向上对形成更为密集的和声“场”起着重要的作用。如《第二弦乐四重奏》第三乐章第21-30小节是一个机械性的节奏片段,在这里,四个声部都为同音反复,纵向形成含有微分音的密集音块(见谱12),它们被压缩在狭窄的音域,形成比十二平均律更为细分的密集排列,在和声保持不变的情况下,作曲家在节奏和演奏法上大做文章,从而构成音色渐变的机械性音响。

谱12《第二弦乐四重奏》第三乐章第21-30小节和声

再如,《钟与云》的最后一个段落第214-231小节表现了一种静态的类似宣叙风格的缓慢蠕动的整体音响。合唱部分各声部以长持续音在密集的和声“场”内形成微运动,谱13显示出这部分的和声运动规律。第214小节纵向为自然音阶构成的二度叠置和弦,纯五度的音域范围,在之后的和声发展中,作曲家通过在其内部进行细分和重构,第214-219小节是在两个外声部保持不变的情况下,在半音之间加入微分音的手法使其内部结构出现可更细致的划分,第220小节之后高声部不动,低声部以1/4音的步伐逐渐向上缓慢移动,形成斜向的进行,纵向和声越来越密集,最终形成1/4密集音块。可看出,作曲家对和声内部结构的微调手法是极为细腻和富有逻辑的。

四、音响的空间化运动

“有限偶然性微分音”的渗透最终是为微复调织体的构成和创造更为新颖的音色、音响服务的。下面笔者具体从微分音在渐变的音流、静态音响和机械性音响中的作用三个方面进行分析。

谱13《钟与云》第214-231小节合唱部分的和声变化

谱14《第二弦乐四重奏》第二乐章第34-42小节

(一)渐变的音流

渐变的音流是利盖蒂成熟时期“音色-音响”的重要组成部分,描写了多种音乐要素共同作用下的一种音响流变过程,微分音对形成更为细腻的音流变化发挥着重要的作用。如《第二弦乐四重奏》第二乐章中的第34-42小节充分展现了高音区微弱的音响渐变为强力度音响的过程,也成为高潮形成的有效手段。如谱14,四个声部都在高音区采用密集排列,它们限制在狭窄的音域,纵向上形成密集音块,极弱的力度,不揉弦,横向旋律采用反向的微分音音阶进行。每一个声部逐渐由不揉弦变为揉弦,力度越来越强,最终形成十二平均律为基础的三度叠置和弦,音响变得明朗并且坚定有力。可看出,在这个渐变过程中微分音对整体音响起到微调的作用,是“微观音响”形成的基础。类似的音响流变化还体现在《双协奏曲》第一乐章的第67-74小节,其手法如出一辙。

再如,《钟与云》的最后一个段落(第191-231小节)体现了由快速、活跃的点状音响逐渐变为长线条式的“漂浮性音响”的发展过程,这里我们可以体会到旋律形态和声部数量的变化带给音乐发展的张力。合唱声部开始为强力度、短小动机的级进进行、快速的点状节奏,之后作曲家通过拉长音符时值的手法使合唱各声部逐渐衍变为长线条旋律,以同音反复和小音程的级进为主,并且声部以卡农的进入方式逐渐增多,力度变弱,节奏的理性安排使各声部换气口错开。各声部纵向上被压缩在狭窄的音域内,第214小节之后,S3、S4、M2、M4、A1-A4先后加入微分音,使其内部产生了更为细致的划分,构成了近1/4音密集音块,并在微运动中使音乐获得了张力。我们已经无法清楚地听到每一个声部的旋律进行,它们相互交织,每一个声部都被“淹没”于复杂的织体中,构成连绵不绝、缓缓蠕动的整体音响。

(二)含有微分音的“静态音响”

多个声部以似是而非的长旋律线条纵向交织与融合形成漂浮的“静态音响”是作曲家在创作中期的一种音响特征。20世纪60、70年代,微分音的加入使音程进行步伐微小,音乐发展的步伐缓慢,这是对“静态音响”的进一步探索和创新。如,在《双协奏曲》第一乐章第一个段落(第1-16小节),作曲家主要以管乐描写了一种浮云般的静态音响。由于管乐受到气息的限制,不能像弦乐一样演奏不间断的旋律,因此为了使多声部融为一体,产生不间断的整体音响效果,作曲家在这里做了一些特殊的处理。作曲家要求管乐(包括三支长笛、长笛独奏、两支单簧管)在每次进入时都使用极弱的力度、柔和、无重音,使人无法察觉。每一个声部都被限制在狭窄的音域,演奏似是而非的长旋律线条,复杂的连音节奏使多声部换气口相互错开,从而使声音在其它声部的持续中得到延续。而在音高方面,第1-11小节各声部采用十二平均律体系,第12小节开始,由独奏长笛率先引入微分音,之后扩展到第一单簧管、第一长笛中,由此形成的音响微变化是之前所没有出现过的,这是音乐不断发展的结果,为听觉带来了新意。

再如,《钟与云》的第51-70小节,合唱部分共同创造了具有整体效果的静态音响,十二个声部以长持续音的旋律形态由高到低依次进入。由于声乐受到气息的限制,长音不能无休止的持续,为了在合唱中形成连绵不绝的音响,作曲家采用多声部同度卡农的手段,利用多连音的节奏技法使各声部发音点和换气口相互错开、相互补充,同时,作曲家要求所有的声部进入时都应该极其微弱,并且没有任何重音而使人不能察觉,节奏无律动,这种避免清楚地听到声部间模仿关系的做法是为了使一种声音得以延续,创造了一种一气呵成、无强弱对比、追求整体效应的静态音响。在发展过程中,随着声部的增多,纵向上碰撞出复杂的和声,而这种和声“场”在纵向含有微分音的密集音块的有限范围内缓缓移动和变动,成为音响发展的动力。可看出,微分音的渗透使音响的内部构造更为细腻,再加上演唱没有任何词义的歌词④《钟与云》中的歌词非常特别,作曲家虚构了歌词的语言来源,它们没有具体的内容,而是由不同的音节构成的无词义的声音状态。全曲歌词包括国际音标中的13个元音字母和13个辅音字母。这里,作曲家从纯音乐的音响观念出发,避免歌词中对情感或相应内容的表现。可以说作曲家用一种原创的音乐语言创造了一种最本质的声音状态,这也是作曲家在声乐作品中的一种创新。,从而创造了一种极为新颖的纯音乐现代音响。

(三)渐变的机械性音响

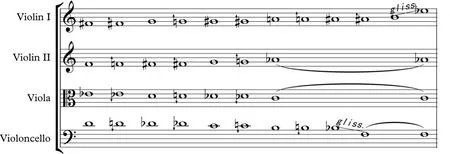

机械性音响是利盖蒂成熟时期又一个重要的音响特征,微分音的加入为这种音响注入了新的内涵。如《第二弦乐四重奏》的第三乐章表现了机械性节奏的魅力,在乏味的点状节奏中,作曲家巧妙地把微分音加入其中,通过音高的微变化来增强音乐的趣味性。如在开始段落,作曲家削弱了音高而突出了节奏的表现作用,四个声部以拨奏的方式演奏同音反复的音高,而每一个声部采用不同连音的方式在行进过程中形成复杂的交错,其音响效果与《交响诗》(Poè me symphoneque,为100个节拍器而作,1962)有着异曲同工之妙。直到第12小节,各声部增加了微分音,为音乐带来了新意(谱15即为各声部的音高变化)。四个声部以强力度同音反复的点状机械性节奏开始,纵向为密集的二度叠置和声,之后第一和第二小提琴声部逐渐向上移动,而中提琴和大提琴则逐渐向下移动,呈现扇形的发展模式,在渐变的过程中作曲家在半音阶的基础上加入了近似1/4音,形成了1/4音阶。因此这种对半音阶进一步的细分使机械性音响产生更为细腻的渐变色彩,在渐变过程中形成张力,丰富了音乐的表现力。

谱15《第二弦乐四重奏》第12-17小节

结语

由于创新的需要,由于微复调技法发展的需求,利盖蒂在20世纪60、70年代对音高进行“微”化而产生的“有限偶然性微分音”似乎已经成为一种必然,这是音高扩展的有效手段,是拓展十二平均律体系的一个捷径,为横向旋律、和声和音色音响带来了新特征。然而,利盖蒂在音乐中所做的任何创新都没有脱离传统的根基。“有限偶然性微分音”的出现是一种以传统乐器和真实人声为基础的创新。在那个电子音乐迅速发展的时期,在各种实验性音乐、噪音音乐风靡一时的特殊时期,利盖蒂对于音高使用范围的拓展,并没有借助电子音乐极为便捷的微分音创造媒介,也没有借助改良乐器或制作新的乐器来演奏十二平均律之外的音高,而是对传统乐器的演奏法和真实人声的演唱法进行了更为深入的挖掘,从而形成独树一帜的个人风格。

利盖蒂的“音色-音响”音乐具有很强的可听性,总能给人带来天马行空的想象,瞬息万变的音色好像一个个多彩的梦,它们随意、自由,不受时间的制约,不受固定模式的束缚,好像在听众不经意间任意流出,又随意停留,它们没有走得太远却又极为新颖。然而,与其音响效果恰恰相反,从精确的记谱便可看出,每一个音符时值长短、音高组织、力度变化、音色处理、声部进入与退出方式、多声部纵向和声的碰撞、乐队的座位布局等等,这一切都在作曲家精心安排和布局中得以呈示,因此可以说,从各音乐要素的精确把握到宏观整体音响效果的形成都掌握在作曲家手中。而这样清晰与模糊、精确与自由、宏观与微观、偶然与必然之间的矛盾正是利盖蒂音乐的魅力所在。“有限偶然性微分音”的产生在一定程度上为音高这一要素带来了一些偶然性特性,此类微分音音值并不是确定的,但多以近似1/4和1/6微分音出现,并且在获取方式上留给演奏家或者演唱家一些创造的自由空间。而从音乐本身,这样的“自由”虽然不能像“偶然派”那样给音乐带来一种绝对的偶然,但是,每一次演奏所产生的不同效果总会给作品带来一些新意和惊喜。

总之,虽然“有限偶然性微分音”在20世纪早已出现,虽然早已被很多现代作曲家进行过多种形式的尝试和实践,但利盖蒂总是擅长运用看似“过时”的东西来为自己的音乐服务,他把微分音融入到复杂的微复调织体中,使织体内部构造越来越复杂、越来越精细,从而创造了带有利盖蒂标签的“音色-音响”音乐。

(责任编辑 张 璟)

J614

:ADOI:10.3969/j.issn1003-7721.2017.03.011

1003-7721(2017)03-0099-10

2017-05-08

左延芳,女,中央音乐学院图书馆助理研究员,作曲系2014级博士生,导师:徐昌俊教授(北京100031)。