青岛建设宜居幸福生态文明城市的路径思考

Dec.2017Vol.33No.6

DOI:10.13216/j.cnki.upcjess.2017.06.0005

摘要:建设宜居幸福生态文明城市是新型城市化道路的必然选择,是中国社会经济发展的需要。青岛建设宜居幸福生态文明城市具有良好的基础和得天独厚的优势,但也面临着民营经济发展不强、营商环境不理想等挑战。因此,大力发展民营经济,吸引人在此创业,与此同时不断改善城市的硬环境和软环境,对于青岛建设宜居幸福生态文明城市非常重要。

关键词:青岛;宜居幸福;生态文明;智慧城市

中图分类号:F291.1

文献标识码:A

文章编号:16735595(2017)06002708

目前,各大城市都按照最新的中央关于城市化发展的精神,打造宜居幸福生态文明城市,如厦门、成都、杭州、大连等等,有的还形成了一些特色。比如,人们想到成都,就想到慢生活,想到那里适合休閑、物件便宜、美食丰富;想到杭州,就想到马云、阿里巴巴和互联网经济,当然,还会想到西湖。可见,很多城市都在努力发展自己、塑造自己,其中的一个重要维度就是宜居幸福生态文明。青岛近年来在城市发展上取得了一些成就,同时也面临一些挑战。本文从经济学的视角,就青岛建设宜居幸福生态文明城市问题谈一点自己的思考。

一、建设宜居幸福生态文明城市的必要性

(一)建设宜居幸福生态文明城市是新型城市化道路的必然选择

城市化通常是指伴随产业集聚和人口集中,农村地区不断转化为城市地区的过程。在这一过程中,城市数目增加,城市人口增多,城市规模扩大,城市人口占总人口的比例上升。我们一般用城市人口占总人口的比例来衡量城市化的发展速度。① 城市化是人类社会的文明体现。没有城市文明,就没有我们今天的社会。因此,著名的历史学家斯宾格勒(Spengler)说:“一切伟大的文化都是市镇文化,这是一件结论性的事实。”[1]这就说明城市是人类社会发展的方向。哈佛大学经济学教授格莱泽(Glaeser)所写的《城市的胜利》一书,是一首热情洋溢的城市赞歌,这本书的副标题是“城市如何让我们变得更加富有、智慧、绿色、健康和幸福”。在这本书里,他写道:“城市让人类变得亲密,让观察与学习、沟通与合作变得轻而易举,极大地促进了思想撞击、文化交流与科技创新;城市鼓励创业,带给人们前所未有的工作机会,使得社会的机动性和经济的灵活性得以发挥;城市中密集的高层建筑、发达的公共交通、缩短的空间距离能节约能源、保护环境;城市清洁的水源、良好的排污与完善的医疗系统等维护了人们的健康与安全。”[2]我们也可从理论上来论证城市的好处,比如说可以从“就业乘数”“规模效应”“产业链”“高效率的公共服务供给”等角度来加以论证。由于生产要素的高度集聚,城市经济运行具有高效性。恩格斯指出:“城市愈大,搬到里面来就愈有利,因为这里有铁路,有运河,有公路,可以挑选的熟练工人愈来愈多……这里有顾客云集的市场和交易所,这里跟原料市场和成品销售市场有直接的联系。这就决定了大工厂城市惊人迅速地成长。”[3]当然,恩格斯看到的还是早期的城市化。

由于工业革命以来的城市是新生事物,所以在发展的过程中难免会产生问题,即所谓的“城市病”,比如会造成环境污染、就业困难、治安恶化等。城市病是几乎所有国家都曾经或正在面临的问题。恩格斯在《英国工人阶级状况》中也有过一段描述:“只有到过这个世界城市的‘贫民窟,才会开始觉察到,伦敦人为了创造充满他们的城市的一切文明奇迹,不得不牺牲他们的人类本性的优良品质。”[4]“这是城市中最糟糕的地区的最糟糕的房屋……这里的街道通常是没有铺砌过的,肮脏的,坑坑洼洼的,到处是垃圾,没有排水沟,也没有污水沟,有的只是臭气熏天的死水洼。”“住在这里的是穷人中最穷的人,是工资最低的工人。”[5]确实如此,19世纪末前后,英国城市的贫民窟很多,而且环境恶劣。相比于世界发达国家的城市化进程,中国的城市化过程总体上比较好,没有出现19世纪英国那样的状况,没有出现“贫民窟”,也没有出现拉美国家那样的过度城市化问题,尽管也有一些交通、环境污染等问题。为了解决可能到来的“城市病”,我们要创新城市化道路,建设宜居幸福生态文明的城市就是对新型城市化道路的一个理解和一个具体的设计。

中国石油大学学报(社会科学版)2017年12月

第33卷第6期隋福民:青岛建设宜居幸福生态文明城市的路径思考

生态文明最早是党的十七大提出来的,即“要建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式。”党的十八大将生态文明建设纳入“五位一体”的中国特色社会主义总体布局,要求“把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程”,齐力推进中国特色社会主义现代化建设和中华民族伟大复兴,因而,其地位更加突出。2017年5月,习近平在主持中央政治局第41次集体学习时强调,人与自然是一种共生关系,对自然的伤害最终会伤及人类自身。他指出,生态文明建设不仅秉承了天人合一、顺应自然的中华优秀传统文化理念,也是国家现代化建设的需要。可见,党和国家对生态文明有着很深刻的理解。生态文明体现了新的生态观,即“天人和谐观”,这不同于过去农业文明时期的“天定胜人观”和工业文明时期的“人定胜天观”。生态文明作为一种理念要覆盖城市和农村,因此就有了建设生态文明城市的提法。

如果说生态文明是对城市发展的一个客观要求,那么宜居幸福则是对城市发展的一个主观上的度量。生态文明为宜居幸福提供了一个重要的基础,但不是必然的关系。一个人如果没有收入,即使走在花园一般的街道上他内心也是焦虑的。但是,如果一个城市污水横流、空气难闻,当然也根本谈不上宜居幸福。古希腊哲学家亚里士多德曾经说过,人们为了生活来到城市,为了更好的生活而居留于城市。[6]城市发展的真谛就是让生活更美好、让市民更幸福,即“诗意般地栖居”。用宜居幸福生态文明来度量城市化就是一种新型城市化,就是一种新的中国特色城镇化道路。endprint

(二)建设宜居幸福生态文明城市是中國社会经济发展的需要

改革开放30多年来,中国发展日新月异,成就举世瞩目。其经验就是对内坚持改革,破除一切障碍和藩篱;对外坚持开放,从而融入世界经济大潮,在经济全球化中拓宽生产力的发展空间。当前,中国经济进入新常态,所谓新常态就是过去用于发展经济的手段都发生了变化,比如投资收益率在逐步降低,人口数量红利也正在消失,国内外的技术差距在逐渐缩小。对此,只有转变经济增长方式,也就是所谓转方式、调结构。这对于城市建设而言既是压力又是机遇。因为城市是生产要素的集聚地,技术和管理的创新都主要来源于这里。只有不断地创新,进而改变原有的产业结构、经济结构,才能让经济可持续发展。这也就是供给侧改革的核心要义。我们要提供优质产品,从而满足人们日益增长的消费结构升级需要。企业要转型,产业结构要转变。而企业转型和产业结构转变与新型城市化建设是相辅相成、相互促进的关系。城市建设得好,人愿意来,好的生产要素和技术能够吸引来,创新的活动就多,新业态新模式就多,结果会让城市建设得更好、更环保、更有品味和活力;城市建设得不理想、不生态文明、不幸福宜居,人就不来了,优秀的人才就不来了,好的生产要素和技术也难以聚集了,那么带来的结果就是城市失去了发展潜力。城市不发展了,实际上经济也就衰落了。我们现在还面临着一个跨越中等收入陷阱的问题。经济能不能长期发展,与城市建设关系很大。目前,中国的城乡差距和收入差距比较明显,因此引发一些社会矛盾、社会问题。社会能不能避免发生断裂,城乡关系能不能避免进一步恶化,二元结构甚至说三元结构能不能改变,这一切都与建设宜居幸福生态文明的城市有关系。从这个角度看,建设宜居幸福生态文明城市也是中国经济进一步可持续发展的内在要求。

二、青岛建设宜居幸福生态文明城市的基础

(一)经济方面

城市的成就首先是经济上的,生态文明、宜居幸福都是以经济作为底色的。

青岛最早就是一个小渔村,1891年,被当时的清政府开辟成军事重地,即在此设防。后来,德国人来了,想把它变成殖民地,1897年底德国实现了这一目的。1897年德国占领前,青岛地区已出现陶瓷制造、草编等传统工艺的手工业作坊,但规模不大。青岛还是在德国占领后发展较快,当然它带有鲜明的殖民地色彩。1899年青岛港和胶济铁路动工,构建起港口与铁路的现代交通体系。造船、机车等现代装备制造业随之出现,即青岛船坞工艺厂和胶济铁路四方工厂。1902年,为满足殖民地的基本生活需求和城市建设的需要,又相继开办了啤酒厂、矿泉水厂、屠宰场、蛋厂、砖瓦厂、电厂、缫丝厂等。随着制造业的发轫,青岛成为中国较早启动工业化的城市之一,西方现代工业开始输入青岛,奠定了青岛现代工业文明的雏形。

1914年日本占领青岛后,开始大规模输入工业资本,创办了大量的棉纺织工厂,在青岛形成了以内外棉、大康、钟渊、富士、隆兴、宝来、丰田、同兴、上海9大纱厂及铃木丝厂为主体的日资纺织工业体系,同时插足火柴、面粉、榨油、盐业、化工、制药、电气等轻工业领域。到1936年末,青岛纺织业有纱锭5684万枚,占全国总量的10%多;有纺机9286台,占全国总量的15%以上。[7]其生产规模仅次于上海,居全国第二位。当然,民族工业在1922年北洋政府收回青岛主权后也在夹缝中有所发展,比如有华新纱厂、冀鲁针织厂、阳本印染厂、利生铁工厂、同泰胶皮厂、永裕盐业公司、振业火柴厂、双蚨面粉厂、崂山石公司、崂山烟厂等,但在青岛主要还是日资工业。直到1945年日本投降,日资工业资本总额一直占青岛全市工业资本的80%,民族工业弱小,英、美等国也只有烟草、饮料等几家工厂而已。

新中国成立后,青岛的机械、钢铁、化工、家电、电子等产业得到发展,工业结构由轻到重,工业门类由少到多,初步形成较为完整的工业体系。纺织、机械等产业产值仅次于上海,位居全国第二位;橡胶工业产值仅次于沪、津,位居全国第三。青岛纺织工业为均衡国家工业布局,抽调大批技术、装备力量,援助京、晋、冀、豫以及青海、新疆、甘肃、内蒙古等边远地区的纺织基地建设。仅在本省,就以“母鸡下蛋”方式,援建15个棉纺厂,为大小“三线”建设作出了突出贡献。

改革开放特别是青岛市被列为沿海开放城市以来,青岛实施工业企业改革、调整工业布局,引进外资,发展民营经济,使青岛经济迅速发展。2010年,青岛规模以上工业企业产值突破万亿元大关,成为当时全国第九个工业经济跨越1万亿元的城市,在全国工业版图中占有一席之地,被誉为“青岛现象”。青岛也成为中国最知名的工业“品牌之都”。2016年6月22日在世界品牌实验室发布的2016年“中国最具价值品牌500强”榜单上,山东共有42个品牌入选,总数位居全国第三,其中青岛品牌13个,占全省1/3多。可见,青岛是一个制造业强市。近年来,青岛更是从智能制造入手,积极推进工业40。2016年,《人民日报》三次在头版表扬青岛。

(二)城建方面

青岛城市发展是1897年德国侵占青岛后从最南端的港口开始的。自1898年始德国人将原沿海一带的中国居民迁移,进行了大规模的城市建设,相继建成小港码头、胶济铁路、青岛火车站、四方机车厂,具备了一定的城市规模和雏形。1910年德国人第二次编制了青岛城市规划,规划市区面积比原市区扩大了4倍,重点发展商业贸易。1914年,日本帝国主义占领青岛,青岛城市空间布局沿胶州湾东岸继续向北发展。1922年,中国北洋政府接收青岛,辟为“胶澳商埠”。1929年,南京国民政府接收青岛,设立青岛特别市。这一时期,青岛的城市建设得到了质的发展,当局进行了较大规模的城市建设。1937年,市区人口达到385万。青岛成为引人注目的休养避暑游览胜地。

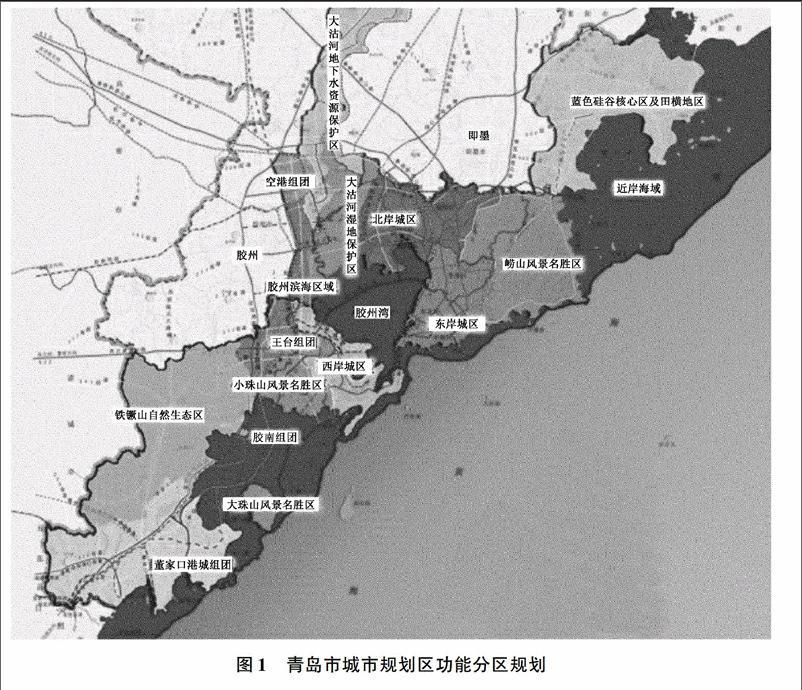

青岛市的快速发展是在解放以后。“一五”期间,根据国家计划安排,青岛作为一座沿海工业和港口城市,投资进行了一些重点项目的建设。城市空间格局沿海岸线向北扩展到四方、沧口一带,城市人口增长较快。据1957年统计,城市建成区面积为356平方公里。自20世纪70年代中期开始,随着黄岛油码头的建设,与青岛老市区隔海相望的黄岛迅速发展成为新城镇,建设了市政公用设施。1979年正式建立黄岛区,黄岛区成为青岛市区之一。1994年2月,青岛市被列为全国15个副省级城市之一,同时也是计划单列市、国家级历史文化名城。1995年以来,青岛城市空间进入了飞跃发展阶段,城市总体结构基本上形成了以胶州湾东岸为主城、西岸为辅城、环胶州湾沿线为发展组团的“两点一环”的发展态势。目前,青岛市的城市空间布局为以胶州湾为核心,建设功能互补、相互依托、各具特色的东岸、西岸、北岸三大城区,形成大青岛的中心城区(见图1),其目标是坚持“以人民为中心”的发展思想,构筑“一轴、三城、三带、多组团”的城镇空间布局,② 将青岛建设成为宜居幸福的现代化国际城市。到2020年,全市人口规模控制在1200万人以内,中心城区城市人口规模控制在610万人,城市建设用地规模控制在660平方公里以内。endprint

(三)生态文明建设方面

青島的绿色建设是不容易的。因为青岛开埠之前,作为胶州湾畔的渔村和清军驻防之所,其对于绿化之事未曾涉及。百姓为了生计,人为砍伐自然形成的山林,丘陵地形的青岛到处是濯濯童山,一片黄土。隔海相望的小青岛因为无人居住而保留下了一片绿色,青岛因此而得名。德国占领青岛之后,为使青岛更适合人居,在对其进行城市规划之时,充分考虑城市绿化的作用,采取了一系列的措施来搞绿化。但是德国对于青岛的城市绿化有其局限之处,德占时期青岛的行政区划分为欧人居住区和华人居住区,城市建设和绿化的重点侧重于沿海一带的欧人居住区,而中部、西北部的华人居住区、工业区明显缺少树木和绿地,虽有几处公园、绿地,但相对于其人口和面积,其绿地占有率是很低的。1914年日德之战,青岛各山头森林遭受盗伐和炮火的摧残,损失惨重。日本占领青岛之后,对青岛的城市绿化延续了德国的规划,城市绿化得到进一步发展。后来中国收回主权后,继续补种树木,并加大对林木的监管。日本侵华后,二次占据了青岛。美丽的青岛蹂躏在日本铁蹄之下。 1945年抗战胜利后,中国政府才又有条件建设美丽的青岛。1949年青岛解放后,青岛的城市绿化被提上政府重要议事日程。青岛的绿和美时人皆知。曾客居青岛的著名作家都为青岛的繁花绿树而陶醉,像闻一多的《青岛印象》、老舍的《五月的青岛》、苏雪林的《青岛的树》、臧克家的《青岛樱花会》、徐中玉的《绿色的回忆》都成为文学史上脍炙人口的名篇佳作。近年来,青岛依然将绿色、环保作为城市建设的重中之重。这些成就应该说是可圈可点的。

三、青岛建设宜居幸福生态文明城市面临的挑战

(一)民营经济发展不够强

总体上讲青岛经济发展得还不错,但相比于国内其他城市,尤其是长三角和珠三角的城市,近些年来青岛的表现不能算是很好的。通过将全国35个主要城市(不包括拉萨)2001年以来的人均GDP进行比较可以看到,无论是从发展速度上看,还是从绝对水平上看,深圳都远远超过了其他城市。除了深圳之外,发展速度最快的是广州,然后是北京、上海、天津、厦门。厦门不是直辖市,尽管这两年里增速有所下滑,但人均GDP的绝对水平还可以。天津近些年表现不错,增速较快。接下来表现较好的就是南京、杭州、宁波、武汉、呼和浩特。值得注意的是南京、宁波、杭州都在长三角的区域内。其他城市总体还不如青岛。但不难看出,作为北方城市的青岛与珠三角和长三角的城市发展相比仍有一定的差距。

青岛经济之所以降速,一个是民营经济不活跃,另一个是原有的国有企业或者集体企业相对滑坡。这一点实际上也是北方城市的共性。我们注意到在2000年以后,青岛的工业、轻工业都在逐渐走下坡路。海尔、海信等龙头企业的主营业务竞争力也在逐年下降。曾几何时,青岛海尔无论是市值还是业绩都大幅领先格力和美的,但如今相关指标仅为格力的一半。格力和美的都是珠三角的企业。青岛的高端服务业发展得也不理想,金融业、信息服务业、文化娱乐业在同级别城市中并不起眼。相比国有企业的发展,民营经济更重要,而这恰恰是青岛的短板,即便不在全国范围内比较,仅从山东省看,青岛的民营经济也是相对落后的。2017年7月31日,2017年山东民营企业100强发布,中部地区入围企业占比较高。中部民营企业100强的营收总额高于东、西部总额,中、西部民营企业100强占经济总量的比例均高于东部。③东部就包含青岛。从全国看,民营企业GDP的贡献已占半壁江山;来自民营企业的税收占全国税收的50%以上,超过来自国有企业的税收;民营企业也是就业的主要载体,民营企业为社会稳定作出了突出贡献。如果民营经济发展得不好,老百姓的收入就很难有大幅度的提升。因为国有企业富有的只是个别人,比如企业高管等,而民营企业可能富裕的是一帮人,因为大家都是企业小老板。吸纳就业的数量也是不一样的,国有企业产值大,税收高,但就业机会少,尤其是在制造业领域,目前工业机器人的技术发展很快,工人的数量将来会进一步减少,而民营企业用人多,能让老百姓普遍致富。一个城市居民的富有很重要,因为没有钱就不能安居,不能安居何来幸福,尤其是房价不断上涨的今天。因此,我们认为民营经济发展得不好,会阻碍城市化的进一步发展。

(二)营商环境不理想

根据《第一财经周刊》的城市大数据可以知道,2013年中国15个“新一线”城市的排序为成都、杭州、南京、武汉、天津、西安、重庆、青岛、沈阳、长沙、大连、厦门、无锡、福州、济南。到了2017年,北上广深四个一线城市的地位依然不可动摇,但15个“新一线”城市的席次有了一些改变,依次为成都、杭州、武汉、重庆、南京、天津、苏州、西安、长沙、沈阳、青岛、郑州、大连、东莞和宁波。山东济南不见了。青岛也由第8位降至第11位。其排名主要依据的指标是营商环境。这说明青岛的城市发展相比而言还是存在一些隐忧的。营商环境不好,实际上与经济发展也是有关联的。

(三)思想观念较传统

思想观念对经济的影响非常大,继而也影响到城市建设。青岛的“官本位”思想严重,这一点类似于北方其他城市。如果一个地区,所有青年人或者说所有市民的想法都是谋求一个小官,然后在这个体系中通过寻租来获得自己的经济收益以及社会地位,那么这个环境非常不利于企业发展,尤其是中小企业发展。这种思想观念能不能转过来?笔者认为能。因为,齐文化中不仅有管仲的轻重论思想,也有工商业文化的浸染和熏陶。青岛周边的城市,比如即墨、胶州(现在都属于青岛了)以及更远的潍坊、淄博,实际上工商业文化是比较发达的,人们的思想是比较开放的,也是非常愿意从事工商业的。1865年(同治四年)六月重修天后宫的《募建戏楼碑记》中记载:“窃闻青岛开创以来,百有余年矣,迄今旅客商人,云集而至……。”④即墨自古地利鱼盐,曾为齐东之饶邑。在中国古代货币史上,即墨“刀币”闪烁着引人注目的光彩。“刀币”证明这一地区商业一定是非常发达的。临淄是齐国首都,而齐国是当时战国时代最为富裕的国家,之所以富裕就是工商业发达。明清乃至民国时期的潍坊工商业也很发达,是闻名遐迩的鲁东商业重镇,号称“南苏州,北潍县”“潍县原是小苏州”。在这样的城市文化底色下,我们一定能转变思想观念,建设宜居幸福生态文明的现代新型城市。endprint

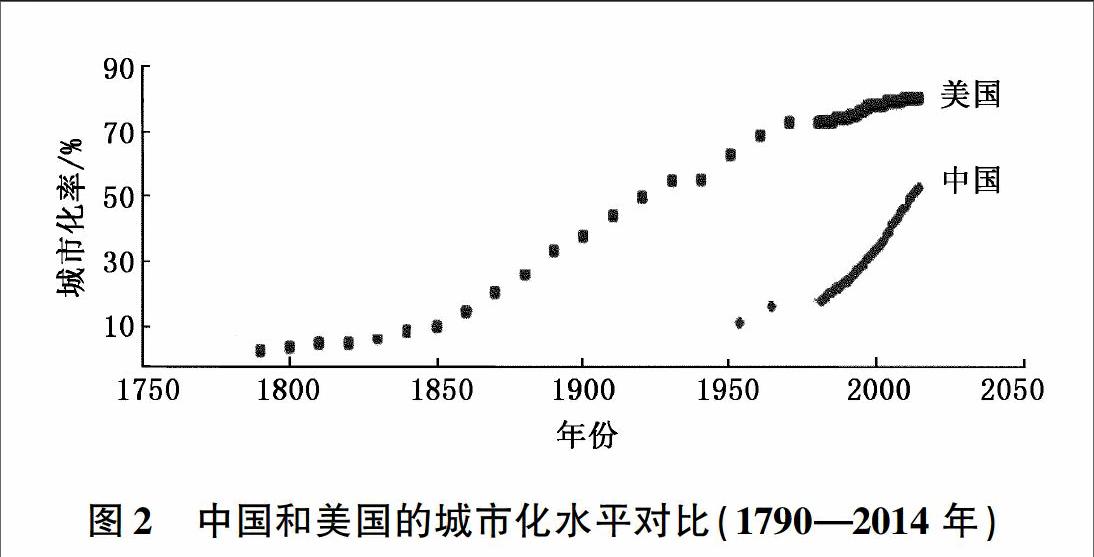

四、青岛建设宜居幸福生态文明城市面临的机遇

第一个机遇,实际上也是所有城市的机遇,那就是中国的城镇化过程还没有完成,还有很大的空间。中国的城市化率直到改革开放之前一直都是20%左右,从1980年开始,每年增加大概1%,到2016年是5735%。美国也曾经是个大农业国家,直到1850年,美国的城市化率还没有达到10%,但是,1850—1970年间,美国城市化率不断增长,达到75%左右,目前达到81%。相比美国,未来30年中国城市化水平还有20%左右的提升空间(见图2)。这意味着中国未来还有3亿多人进入城市,如果以户籍人口计算,那么,中国的城市化进程则空间更大。这些人口流入将集中在核心城市或者核心城市所带动的城市群中。

图2中国和美国的城市化水平对比(1790—2014年)

这就是一个机遇,城市化不是土地的城市化,其本质上是人的城市化。青岛作为一个环境优美、经济发展潜力大的城市,其对人口的吸引力也是很大的,因此,应该抓住城镇化过程没有完成所带来的机遇。近年来青岛的人口是流入的,还维持着比较不错的人气。很多人存在误区,认为建设宜居幸福生态文明城市就应该控制人口,实际上,人口既是城市化的目的,也是城市化的动力。

第二个机遇,是大交通建设所带来的机遇。根据国家发改委的规划,到2025年,中国铁路网规模将达到175万公里左右,其中高速铁路38万公里左右,将打造“八纵八横”铁路网,其中的“一纵一横”都与青岛有关系。而且,根据“十三五”综合运输交通规划,“八纵八横”在很大意义上已经变成“十纵十横”。未来大连至烟台还要建165公里世界最长海底隧道。这对于加强山东半岛和辽东半岛、东北和华东以及其他地区的经济联系至关重要,这也将大大加强青岛经济的辐射面和联系圈。这里可举一个例子,那就是交通便则城市兴。烟台和青岛的故事可供借鉴。清道光初年,恢复漕粮海运后,烟台成为山东主要的出口及转运贸易港口。“逮道光之末,则商号已千余家矣。”[8]清代同光年间,其贸易总净值增长了近5倍。[9]这时期外来人口也很多,至光绪二十七年(1901年),烟台从业人口达到了57120人,分布在油坊、客栈、烟馆、海关、行政部门、大小舳板、铁匠铺、渔业、装卸等行业。烟台可以通过经羊角沟入清河的水路和烟潍大道至潍县,再沿鲁中山地北麓的东西大道经青州、周村的陸路联结济南,这两条线路把外国或华中的商品运销山东各地,也把山东各地的土特产品出口世界并运往华中、华南各地,济南、周村、潍县等地区性贸易中心,也通过烟台等通商口岸与国内外市场联系起来。而此时的青岛则还是个小渔村。青岛的发展是在德国取得胶州湾租借地的管辖权后。光绪二十四年(1898年),德国将整个租借地作为自由港向世界开放,同时投入大量资金进行建设,包括修筑防浪堤,填平海滩,疏浚海底,兴建码头及仓库、照明设备及港口设施等,并用铁路与胶济线相连,[10]近代化的青岛港由此崛起。胶济线由青岛经潍县至济南,将山东重要的煤矿、经济区和重要城镇与青岛港联系在一起。轮船与铁路的联运,使得胶济线与青岛港形成了一个运载便利、联系完整、畅通无阻的近代交通体系。由此,山东各地进出口货物的运输开始向青岛集中,单靠水路或公路运输的烟台,在与青岛的进出口贸易竞争中开始处于不利状态。1905—1913年间,胶济线运输货物量增长近17倍。与此同时,烟台腹地范围不断缩小,至1914年,烟台的商业范围“仅限于黄县、登州府附近以及依靠帆船运输的山东北部沿岸的小区域”[11]。

五、青岛建设宜居幸福生态文明城市的路径

(一)大力发展民营经济

城市包含两个字:“城”和“市”。“城”在《辞海》的解释是“在都邑四周用作防御的墙垣”,《墨子》中说“城者,所以自守也”,所以,“城”更多地是一个军事政治概念。“市”在《说文解字》中的意思是“买卖所之也”,《周易》中说“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”。随着生产力的发展,城市渐渐由“城”的防御功能转向“市”的市场功能。所以城市建设不仅仅是建城,还要发展市场。怎样发展市场呢?就是在保持“大象经济”的同时,也要发展“群狼经济”,就像深圳那样,深圳的大企业都是民营企业,比如说华为、腾讯等。尽管青岛与深圳等城市的区位不一样,但也并不是没有机会。青岛的气候很好,工业基础也很好,关键是有一个好的抓手。笔者认为,智慧经济、智慧城市就是一个非常好的抓手。智慧经济和智慧城市与大数据相关联,也就是关乎大数据的产业。在物物相连、业业相连、人人相连的大数据时代,谁共享的数据越多,谁获得的价值就越大;谁处理数据的能力越强,谁就越能站在价值链的高端。共享数据、数据处理可以诞生出很多的企业,可以创造出非常丰富的需求。实际上,贵州贵阳在这方面已经走在了前列。数据处理能力就是生产力。一个城市的竞争优势,不仅在于它天然的资源和独特的要素等显在优势,更重要的在于它潜在的能力建设,尤其是数据处理能力。另外,大数据的产业是无烟产业,不消费资源,不污染环境,而且还在价值链的高端,这正是建设生态文明城市所需要的。大数据会改变经济模式,也会重构政府、企业、市场之间的关系,会催生出一些新业态,甚至是新的城市文明。可以说,大数据是未来城市的生命线。眼下对大数据的开发利用就可以解决很多城市的痛点问题,比如说环境治理、交通拥堵、公共安全等。这方面可以新生出一些民营企业,提高居民的收入,与此同时,可以改善城市管理水平和模式。2016年2月发布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》指出,要推进城市智慧管理,促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与城市管理服务融合,提升城市治理和服务水平。可见,国家也看到了大数据在城市管理中的重要性,而这正是我们建设宜居幸福生态文明城市的诉求。可喜的是,2017年6月,青岛市出台了《关于促进大数据发展的实施意见》,并且决意打造“中国数都”。对于民营经济的发展,青岛市也高度重视。2014年10月20日,青岛市委、市政府正式印发《关于加快民营经济发展的意见》。2016年9月26日,青岛市正式出台《关于大力培育市场主体加快发展民营经济的意见》。2017年2月15日,青岛市发布《青岛市“十三五”民营经济发展规划》,创造性地提出了“三核十地、三轴多点”空间布局结构和四大重点发展领域,并对提升优化营商发展环境、推进“大众创业、万众创新”、推动全市民营经济转型升级提出了要求。这反映了青岛市委、市政府大力推进民营经济、解决青岛经济发展短板的决心。endprint

(二)留人和吸引人

搞民营经济、搞大数据都需要人。人会消耗、占用城市的资源,让城市的资源紧张,但同时还可以创造财富。而且,不仅是高端人才可以创造财富,低端人群也能发挥自己的作用。因此,笔者不主张一讲到建设宜居幸福城市就觉得人越少越好。人少了,路就好走了,环境似乎就不被破坏了,实际上笔者认为这是一个误区。人不仅是消费者,也是生产者。一个城市如果没有人气,早晚会衰落。一个城市对于外来人口必须是开放的。宋代的城市就是开放的,因此,发展得比较快。宋代是中国古代城市化发展的高峰期,南宋时期的城市化率达到了22%。当时,打破了唐代以来城坊制的旧格局,实行街巷制的新体制,并大力发展各类手工业、服务业、娱乐业、广告业,同时取消流传千年的宵禁,大兴夜市,而且,户籍制度也不像唐代那样严格, 在城市居住一年即可落户。这大大促进了当时的城市化发展。北宋首都汴梁(今开封)和南宋首都临安(今杭州)的人口都超过100万,同时期的欧洲人简直无法想象这个数字。一直到1500年前后,欧洲最大的4个城市米兰、巴黎、威尼斯和那不勒斯,人口只有10万~15万。笔者认为,只有开放的城市生态,才是城市活力的真正来源。

(三)為了留住人,需要改善城市的硬环境和软环境

硬环境中最主要的就是轨道交通建设。日本在城市化过程中,非常重视轨道交通对城市功能布局的引导,在东京、名古屋、大阪三大都市圈内,轨道交通客运量所占比重超过51%。在城市发展过程中,人口也基本是沿着轨道交通线路从城市中心区向外延伸。轨道交通建设引导都市圈中心城区人口向外转移,优化人口空间布局,缓解城市交通压力。软环境就是文化环境。青岛除了有碧海蓝天、红瓦绿树、宜人的气候之外,在文化上也有很好的积淀。这里有道教、佛教文化,也有一些古遗存。历史上还有很多大师巨匠都在青岛工作过、旅游过,而且,对青岛评价甚高。比如,康有为、洪深、沈从文、闻一多、梁实秋、老舍、萧军、萧红、陆侃如、冯沅君等中国现代文化大师都曾任教于青岛,并在此期间创作出了其创作史上有代表意义的作品。1917年一次偶然的青岛之行,就让康有为非常喜欢青岛,并写下了《青岛会泉石矶望海观潮高至数丈异观也》一诗,后来留下了“红瓦绿树、碧海蓝天”的城市风景名片。康有为晚年居住在青岛,潜心研究书法碑学,开创了“康体”的艺术风格。1931年8月,沈从文接受了杨振声的邀请来国立青岛大学任教。在这里,沈从文创作完成了《胡也频传》《八骏图》《记丁玲》《月下小景》等重要作品;在这里,沈从文不仅结交了朋友,也邂逅了自己的爱情。老舍也在青岛住过一年多的时间,住在黄县路。在这里他完成了长篇小说《骆驼祥子》和短篇小说集《蛤藻集》等作品的创作。跟其他在青岛住过的名人一样,老舍对青岛也有深厚的感情。还有梁实秋,他对青岛也给予了很高的评价:“我虽然足迹不广,但北自辽东,南至百粤,也走过了十几省,窃以为真正令人流连不忍去的地方应推青岛。”[12]之所以大师们对青岛评价高,在于青岛这个地方环境确实得天独厚。“查青岛乃东亚名区,风景优美,为华北之冠,而崂山之胜,复与泰岳并重,其余市区内名胜众多,不遑赘述。”[13]青岛的古建筑以及文化名人的故事,都可以作为文化加以开发,让人置身于青岛,不仅领略青岛风光,更能体味到青岛文化的厚重感、亲切感、自豪感。这一切,也有助于建设宜居幸福生态文明的城市。

注释:

① 人口分为两种:一种是城市常住人口,包括在城市里居住超过6个月的农民工;另一种是户籍人口,不包括农民工。中国是常住人口的城市化水平大大高于户籍人口的城市化水平。

② 一轴:大沽河生态中轴;三城:环胶州湾东岸城区、西岸城区和北岸城区;三带:东岸烟威青综合发展带、西岸济潍青综合发展带和滨海蓝色经济发展带;多组团:形成以10个次中心城市以及一部分小城镇构筑的多组团的空间布局。

③ 数据来源于大众网(见http://sd.dzwww.com/sdnews/201707/t20170731 16231557.htm)。此处东部地区包括青岛市、烟台市、潍坊市、威海市、日照市,中部地区包括济南市、淄博市、东营市、泰安市、莱芜市、滨州市,西部地区包括枣庄市、济宁市、德州市、聊城市、菏泽市、临沂市。

④ 参见中国人民政治协商会议青岛市委员会文史资料研究委员会编《青岛文史资料·名胜古迹特辑》,1985年版,第23页。

参考文献:

[1] 奥斯瓦尔德·斯宾格勒.西方的没落:世界历史的透视[M].齐世荣,等译.北京:商务印书馆,1963:199200.

[2] 爱德华·格莱泽.城市的胜利:城市如何让我们变得更加富有、智慧、绿色、健康和幸福[M].刘润泉,译.上海:上海社会科学院出版社,2012.

[3] 天津市社会科学界联合会,中共中央编译局马恩室.马克思恩格斯学说集要:下册[M].天津:天津人民出版社,1995:3482.

[4] 刘国平.走进经典:马克思主义经典著作解析[M].北京:社会科学文献出版社,2012:171.

[5] 朱秀梅.解读〈英国工人阶级状况〉[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2014:3839.

[6] 吴良镛.世界之交的凝思:建筑学的未来[M].北京:清华大学出版社,1999:109.

[7] 钱国旗,薛剑文.青岛大学校史[M].北京:中央文献出版社,2014:134.

[8] 福山县志稿:第五卷之一:商埠志[Z].王陵基,修.烟台:福裕东书局,1931:2.

[9] 交通部烟台港务管理局.近代山东沿海通商口岸贸易统计资料(1859—1949)[M].北京:对外贸易教育出版社,1986:47.

[10] 王守中,郭大松.近代山东城市变迁史[M].济南:山东教育出版社,2001:128130.endprint

[11] 壽杨宾.青岛海港史(近代部分)[M].北京:人民交通出版社,1986:89.

[12] 梁实秋.雅舍遗珠:包罗万象中见真趣的散文小说合集[M].南京:江苏人民出版社,2015:74.

[13] 青岛档案馆藏.青岛市政府行政纪要[A].中华民国二十三年,青岛市政府秘书处编印,未刊稿,第一编:25.

责任编辑:赵玲

Reflections on the Path of Building a Livable and Ecofriendly

City for Qingdao

SUI Fumin

(Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100044, China)

Abstract: Building a livable and ecofriendly civilization city is the inevitable choice of a new road to urbanization and the need of Chinas social and economic development. Qingdao has a good foundation and unique advantages in building a livable and ecofriendly civilization city, but also faces challenges such as the sluggish development of the private economy and the unfavorable business environment. Therefore, vigorously developing the private economy,attracting people to start their own business here, and meanwhile, continuously improving the hard and soft environment of the city are very important for Qingdao to build a livable and ecofriendly city.

Key words:Qingdao; livable happiness; ecological civilization;

smart cityendprint