我国城市边缘村落研究综述*

孙 瑶 马 航

1 研究背景

1.1 城市边缘村落正承受快速城镇化最直接的影响

我国作为城镇化进程最快的国家之一,其常住人口城镇化率已经达到约54%[1]。快速城镇化带来了城市边界的迅速扩张和人口的急剧膨胀。随着人地矛盾日益突出,原城市外围的传统乡村聚落因其靠近城市的区位优势和边缘效应,正承接着城市部分功能的转移,逐渐被纳入城市建设用地范畴。在此过程中,城市边缘村落(以下简称“城边村”)成为城市和乡村两种不同社会系统过渡、融合、冲突的空间载体和社会单元,正经历着从产业结构、人口构成、空间形态等各个方面的空前变革。然而,由于我国长期的城乡二元体制导致了城乡之间的巨大差异,城边村作为城乡演进的过渡区,不可避免地涌现出诸多尖锐的社会矛盾,严重制约着我国城镇化的健康推进。

1.2 新型城镇化为城边村发展提供新契机

在经济转型升级的重要历史阶段,我国于2014年正式颁布了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,对优化城镇布局形态、推动城乡发展一体化、城镇化发展体制等方面进行了详细规定[1]。该规划将成为推动我国城乡统筹发展的纲领性文件,为实现城乡一体化的战略目标提供全面依据,同时也为城边村的建设和发展带来了积极影响。此外,为了进一步保证新型城镇化的落地实施,国家于2015年划定了64个新型城镇化综合试点[2]。城边村作为推动城市郊区化和郊区城市化最重要的社会单元,应该以此为契机,充分发挥其区位优势、资源优势和市场优势,有计划地逐步化解城乡融合中的复杂矛盾,寻找适合其自身发展特征的新型城镇化道路。

1.3 我国对城边村的研究呈现跨学科、跨地域的特点

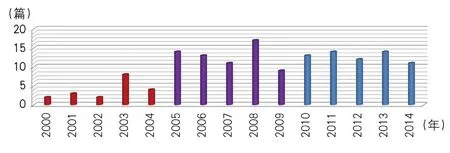

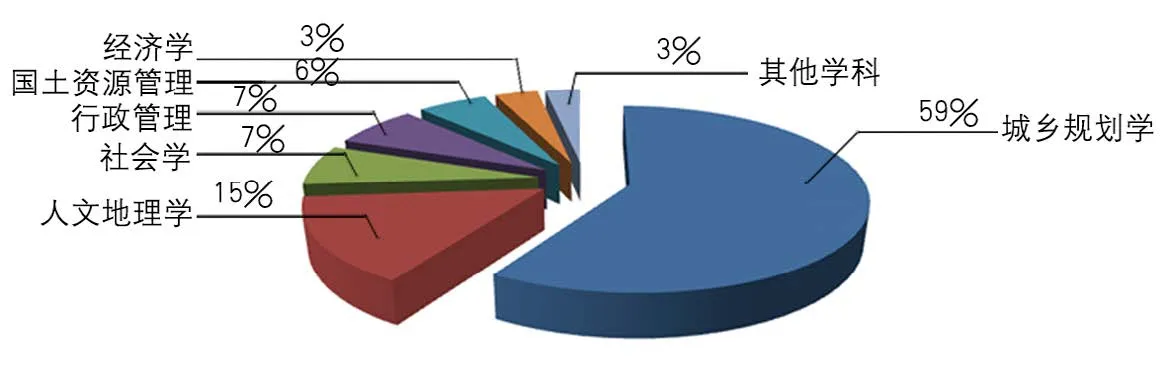

2005年以来,由于城边村在城市化过程中的重要性日益凸显,其研究的文献也逐渐增多(图1),许多相关领域的学者均开始关注城边村的发展动态。本文以中国期刊全文数据库、中国博士学位论文全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库、电子图书数据库这四个主要数据库作为检索对象,分别用“城边村”、“边缘村”、“边缘社区”等作为检索词,从主题、篇名、关键词三个方向进行检索,并对初步检索结果进行了相关度筛选,发现截至2015年1月14日,共计搜集到相关文献191篇、专著17部。其中,期刊论文共计112篇、博士学位论文共计11篇、中国优秀硕士学位论文共计68篇,涉及的学科主要包括城乡规划学、人文地理学、社会学、行政管理、国土资源管理、经济学、法学、环境工程学等,其中以城乡规划学和人文地理学的成果最多(图2)。

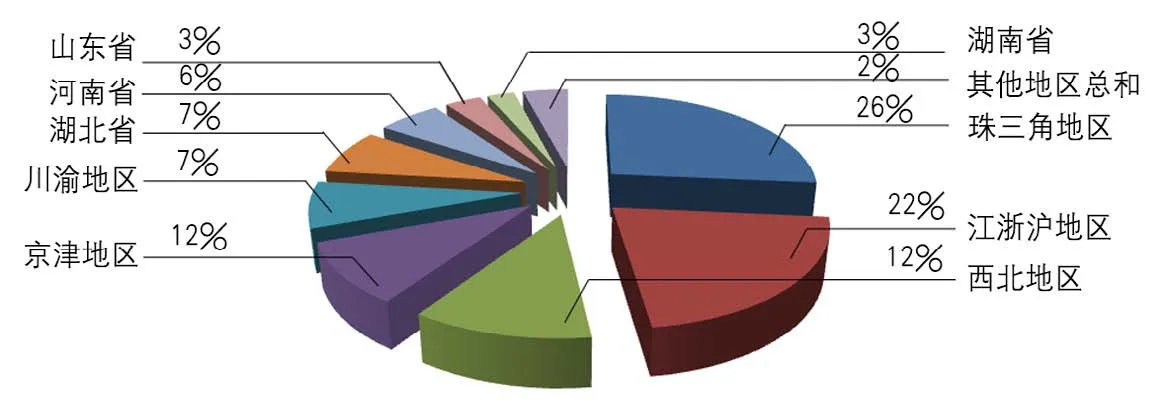

此外,由于城边村演变转型是所有城市在城市化过程中必然面临的复杂问题,不是针对某个地域的个案问题,因此我国不同地域的城市研究者均开始关注当地城边村的发展,积极探索因地制宜的城边村更新路径。统计相关研究成果,针对珠三角、江浙沪、京津地区等经济发达地域的研究约占60%(图3)。并且,我国中西部特大城市周边的城边村问题也受到学界的重点关注,主要有郑州、西安、武汉、长沙、成都、重庆等。

图1 2000-2014年城边村相关研究文献的数量统计Fig.1 Statistics of relevant research results from 2000 to 2014

图2 进行城边村研究的主要学科领域Fig.2 Main disciplines that study villages in the urban fringe

图3 案例研究选择的省份或地区Fig.3 Provinces or regions chosen as case studies

2 概念辨析和特点归纳

2.1 概念辨析

我国对于城边村的关注开始于20世纪90年代,是伴随着对城市边缘区的研究展开的,这个时期对城边村的研究针对性不强,只是作为城市边缘区研究的附属。我国学界对城边村的广泛关注开始于2005年。由于该研究还处于起步阶段,因此对于城边村的概念还没有形成统一的界定标准,甚至对城边村的命名有数十种之多,例如边缘村、边缘社区、边缘聚落、城边农村等。纵观相关文献,学界对于城边村的概念解析主要从以下两个角度展开。

2.1.1 从城市边缘区的角度

大多学者是通过对城边村所处的空间区位——城市边缘区的解析来间接定义城边村的,认为城边村是处于城市边缘区范围内的农村聚落或社区。朱火保在详细归纳学界对城市边缘区定义的基础上,总结“城市边缘区是城市发展到特定阶段所形成的、紧靠城区的一种不连续的地域实体,是处于城乡之间、城市和乡村的社会、经济等要素激烈转换的地带”[3]。杨忠伟从城乡关系的角度出发,认为城市边缘区是城乡要素碰撞融合的城市建成区外围地带,而位于其中的城边村则秉承了城市边缘区的属性,成为城市发展中城乡矛盾集中的焦点[4]。刘晖以城市化过程为视角,将城边村定义为位于城市边缘区,将长期容纳城乡间巨大落差的缓冲空间,是外来流动人口进入城市的落脚点[5]。海贝贝用“城市边缘区聚落”来表征城边村,认为城边村是在聚落的属性上附加了城市边缘区的空间属性,是“边缘区”与“聚落”概念的双重叠加[6]。此外,祁新华应用区位商法和城市意象分析法对广州市边缘区进行了空间范围界定,为城边村所处空间区域的划定提供了科学方法[7]。值得强调的是,从城市边缘区的角度来解析城边村时,很多学者仅重视对于“城边”的解析,往往忽视了“村落”的内涵,使其定义有失偏颇。需补充的是,这里所说的“村落”并不是行政划分意义上的行政村或自然村,它还包含了“社区”的内涵。因此,要想全面定义城边村,必须对村落、社区的概念有详细了解。其中,赵民对社区内涵演变历程进行了全面归纳,并对社区营造的重点方面进行了分析,他的研究成果为完善城边村的概念提供了依据[8]。

2.1.2 从与“城中村”对比的角度

由于我国对城中村的研究理论体系相对完善,“城边村”作为“城中村”村落演进的前期阶段,常通过与其对比的方式进行定义。例如,李培林从农业用地的角度,将城中村分为处于城市核心已完全没有农业用地的村落、处于城市周边尚有少量农业用地的村落和处于远郊还有较多农业用地的村落[9]。李肖敏从村落演进的角度,认为城边村是城中村的过渡阶段,是特殊状态和阶段下的城中村[10]。马航在综合考虑村落的区位、农用地规模、产业结构、基础设施和人口素质的基础上,将城中村划分为成熟型、发展型和潜在型,而城边村则隶属于发展型城中村的范畴[11]。虽然从城中村演变历程看,城边村是城中村在早期阶段的一种发育形态,但两者在人口构成、产业结构、村落景观特点和管理体制等方面已有显著差异,因此把城边村作为一种独立的村落形态研究是非常必要的。

2.2 特征归纳

城边村处于城市核心区和乡村腹地的边缘过渡地带,兼具城市和乡村的双重属性。乡村和城市的特征元素在城边村不断碰撞、融合的过程中,经过组合和变异,形成城边村所独有的复杂、多元、混合、动态变化等形态特征。下面从空间结构、土地权属、产业类型、社会形态四个方面来具体阐述其特征属性。

2.2.1 杂乱的空间结构

从城乡空间关系看,谢花林认为城边村空间与城市空间相比,具有强烈的异质性,是典型的生态敏感地区[12]。从整体空间发展看,孙文文在对西安进行案例研究的基础上,认为城边村外部空间扩展速度快,内部空间分布无序混乱,形成了农村建筑、工业建筑、城市建筑杂乱并存的景观[13]。刘韶军则以河南省为例,认为其城边村数量大、规模小,布局过于松散且村内空地多,容积率及建筑密度低,建筑多以平房为主且布局混乱,缺乏整体性[14]。从细部空间构成特点角度,叶云以城边村公共空间为切入点,深入分析了黄石市城边村的村口空间、街巷空间的演变规律[15]。从空间营建角度,王莉霞则以兰州市为例,认为城边村的空间营建往往出于自发,其无规划的混乱性集中表现在农村与城市用地交错、功能混合,城市道路与农村道路无序相接上[16]。综上所述,对城边村空间特点的研究已涵盖了宏观到微观层面,所用研究方法大多是基于具体案例进行空间分析,然后总结其共性特征。

2.2.2 粗放的土地利用

土地是城边村发展所涉及利益群体博弈的筹码,是形成其特有形态特征的本质原因之一,土地问题解决与否直接影响城边村城市化进程的成败。目前,对于城边村土地特征的研究主要集中在土地利用、土地权属、土地流转三个方面。祁双以长沙市真人桥村为例,认为城边村的土地利用存在土地整体利用率低下、村庄用地盲目扩张、村民宅基地多处占用、建设用地闲置率高等特点[17]。冯海峰也认为城边村的土地利用功能混杂、利用率低下且浪费现象严重、公共服务设施匮乏[18]。刘云召以土地权属为研究切入点,阐述城边村土地由于管理不规范、私下交易泛滥等原因,导致土地权属界线不清晰、土地纠纷矛盾突出[19]。刘莹从“村改居”过程中土地流转机制入手,得出城边村集体土地流转形式多元,正规与非正规流转渠道并存,涉及利益矛盾复杂等结论[20]。

2.2.3 多元的产业类型

城边村作为城市核心区部分产业的扩散空间,其原本以传统农业为主的经济结构已发生巨变,呈现出多种产业模式混合发展的特点。方美燕以重庆市主城边缘村为例,认为其产业发展具有显著的复合型特征,不仅承接了主城区部分工业、商贸、餐饮等服务业的转移,而且原本单一的农业产业链也得到拓展[21]。陈亚芬通过研究安康市城边村的产业类型发现,村内产业形式包括农业种植、畜牧业、商贸服务、劳务输出、村办工厂、运输业等,业态的选择与距离城市腹地的距离密切相关[22]。

此外,一些具有特色资源或优越市场环境的城边村,在城市化的过程中形成了具有自身特色的产业村,最具代表性的是“城边工村”、“城边旅游村”、“城边历史文化古村”和“以居住为主的综合服务村”四种类型。刘晖对珠三角的“城边工村”特征展开深入研究,他认为珠三角的城市化伴随着乡镇企业发展的进程,很多城边村经过发展已成为专业工村,例如南海大沥的铝合金加工、顺德北滘镇的家电制造、佛山禅城区南庄镇的陶瓷城等,它们专业化程度高,主要以外向型经济为依托,与城市市场联系十分密切[5]。王瑗选择以乡村旅游闻名的成都三圣花乡为研究对象,探究城边村旅游市场的开发。她认为“城边旅游村”是大城市休闲消费介入乡村的产物,它将乡村土地、 产业、 社会和自然文化景观等要素有效结合了起来[23]。王力恒通过观察北京城边历史文化古村的发展,总结其在城市边缘区快速发展的冲击下,保护和发展往往难以协调的特点[24]。刘安生以常州红星分区边缘住区为例,分析城市核心区居住功能及其配套服务功能向边缘外迁的现象,总结出边缘住区物理形态多元、基础设施配套不足、居住隔离现象严重、人口社会阶层分异等特征[25]。

2.2.4 混合的社会形态

在城乡交融互渗的背景下,城边村的人口构成、居民就业结构、社会治理结构等也随之发生着巨变。荆万里以深圳市为例,其城边村具有职住一体、租金低廉、市场供给充足的特点,大量流动人口到此租房置业,成为人口构成异常复杂的外来人口聚居区[26]。杜洪梅通过关注城边村失地农民的就业趋势观察其社会角色的转变,她认为由于农民自身的发展局限性和社会保障的缺失,增加了城边村农民再就业的难度[27]。在社会治理结构层面,李意认为城边村具有其特有的“边缘治理”现象,城乡二元结构的治理体制导致了城边村治理依据的双轨化、管辖的错杂化、组织结构的两栖性、组织职能的城乡模糊性等特征[28]。

综上所述,相关研究通过对城边村概念由来、发展特征的综合分析,试图对城边村进行全面定义和描述:城边村在空间上位于城市边缘区,在发展阶段上隶属于城中村演化的前期阶段,是在复杂利益群体、城乡二元社会互动作用下形成的拥有相应物质空间和社会特征的半乡村、半城市化的过渡型聚落,其兼具乡村和城市的双重属性特征,主要表现为杂乱的空间、粗放的土地利用、多元的产业类型和混合的社会形态等。

3 发展演变的动力和存在的主要问题

3.1 发展演变的动力机制

3.1.1 源动力

城边村快速、多元、复杂多变的城市化进程是由背后特有的动力机制推动的。经济基础决定上层建筑,城边村发展演化的动力归根结底来自于城市整体发展的经济环境和市场规律。城边村因其显著的区位优势被市场优先选中,主动或被动地形成了特色鲜明的演变历程。范炜深入剖析隐藏于城市边缘社区开发背后的经济学理论基础。通过分析阿隆索的竞标地租理论,他认为地租影响着各种土地利用类型在城市空间内的分布模式,而边缘社区由于地租低于城市核心区的竞价优势,往往吸引着不同经济体向城市边缘扩散。他还深入研究影响我国土地价值的主要因素,得出边缘社区因其靠近城市的区位通达性和潜在的集聚效应成为众多经济个体选址的首选[29]。李世峰认为经济发展导致城乡要素的交叉和融合,城边村的城市化是生产力诸要素在物理空间分布上的重新组织,因而生产力发展是边缘村形成和发展的源动力[30]。

3.1.2 诱发因素

除了经济发展水平从本质上起作用外,城市规划的导向、基础设施状况、相关利益主体的博弈与协作等因素也加速诱发城边村的演进。范炜认为城市的产业结构升级、旧城改造和新城开发等城市建设举措、外来人口的聚集、基础设施不断完善也是促进边缘社区城市化进程的关键[29]。李世峰以北京城边村为例,阐述了交通条件的改善、通讯信息科技的进步、村民观念的转变、城乡管理制度变革等对城边村融入城市的重要推动作用[30]。周娟论述了城边村人口的数量、质量、构成和迁移状况等与村落城市化速度和质量的相关性[31]。沈静以广州市大石街村为例,分析镇政府、开发商、村委会和村民的利益诉求对于村落空间结构变化的促进[32]。叶红则详细分析了广州市番禺区龙美村的城市化进程,认为我国目前的城乡土地二元所有制度和用地规划编制制度对于村落进一步开发的积极影响和消极阻碍[33]。

3.2 存在的主要问题

由于我国城边村的城市化路径还处于边实践、边总结的摸索阶段,时间短、速度快、自发性强、涉及的利益群体复杂、目标不确定性强、配套政策不完善,难免存在许多问题,主要表现在以下三个方面。

3.2.1 产业附加值低、生态环境代价大

韩国超认为我国城边村大多处于生态敏感性较强的区域,持续承接城市淘汰下来的高污染、低效益的产业,片面追求经济的收益而忽视生态环境的保护,造成了城边村生态安全隐患,严重威胁着居民的健康;他还以扬州市为例,通过引入“压力—状态—响应(PSR)”模型,构建了城边村生态安全评价的指标体系[34]。邹晓元以上海青浦区华新镇为例,发现城边村的生活污染是导致边缘区环境恶化的重要原因,而城边村生活污染主要来源于城市低附加值产业的转移和外来流动人口的大量涌进,致使城边村环境承载超负荷[35]。王凌以广州为例,探讨了河网地区城边村的水环境变化,她认为城边村粗放的城市化建设导致大量自然水系被填平,水网系统支离破碎;且城边村落后的基础设施导致大量生活污水肆意排放,水污染程度不容乐观[36]。严宙宁通过对深圳南山区大磡和麻磡两个城市边缘社区的生活水源进行抽查,发现水样合格率仅约为28%,城边村的水安全已受到巨大威胁[37]。

3.2.2 社会阶层隔离、犯罪频发、行政管理混乱

首先,城边村的邻里隔离现象十分严重。李飞认为随着外来流动居民、市区外迁居民、当地回迁居民在城市边缘社区的混居程度日益增高,城边村的社会构成愈加复杂,形成相互隔离的居住群体,制约了邻里网络的构建[38]。其次,城边村的社区安全系数低,近年来犯罪率飙升。姚荣以北京市城边村为例,认为城边村犯罪率升高的症结在于流动人口的复杂性和城边村自身空间的隐蔽性等[39]。再次,长期城乡二元的土地、经济和管理体制导致城边村对城市化的不适应,从而激发出很多社会矛盾,这突出表现在正经历“村改居”的城市边缘社区中。王涛以石河子市上六宫村、河畔村、明珠新村3个城边村的“村改居”为例,指出“村改居”由于没涉及村集体土地所有制这个核心问题,导致了撤村建居之后的管理权实质上继续由原村委会掌管,呈现出“城市建制、乡村管理”的现象[40]。

3.2.3 空间布局杂乱且配套设施匮乏

城边村演变过程中的产业弊端和社会症结最终会通过其空间形态反映出来,表现为空间布局的混合杂乱和配套服务设施的匮乏等。沈静通过分析广州市边缘的大石街村的空间特征,指出不同利益主体各自为政的开发导致了用地的分散混杂、公共空间的缺失、公共服务设施的分散供给、高层次公共服务设施的缺位[32]。侯超以保定市城边村为例,认为城边村由于缺乏统一规划且管理无序,导致村落景观风貌杂乱,空间环境质量低下,建筑密度大,布局混乱,土地利用效率低,违法用地和违章建筑屡禁不止,消防设施等最基本的服务设施严重缺位[41]。袁春来解读了广州番禺区城边村的空间形态,认为存在的主要问题是空间扩张速度过快,空间利用粗放低效,闲置存量空间面积过大,违章建设现象频发[42]。

4 改造更新策略

由上文可知,城边村的改造是一项涉及到空间形态、经济、社会、行政管理等方方面面的系统工程。因此,在不断提升城边村物质环境质量的同时,必须关注其产业、社会的可持续发展以及配套政策的完善,只有兼顾全面才能真正实现城边村的健康转型。

4.1 物质空间层面:改造空间,提升环境

4.1.1 空间整合

对于城边村空间整合的研究主要有两个视角,一个是以村落群体空间为对象进行的整合优化,另一个是以村落内部空间为对象进行的改造升级。陈亚芬以安康城边村群落为研究切入点,总结出其空间整合主要有搬迁型、保留整治型和新建型三种。规模小、布局散、环境差的村落通常就近并入发展潜力较大的村庄;具有一定发展潜力的村庄通常采取居民点和产业空间的保留整治;而新建型村庄主要针对土地已被全部征用,需要择址另建的城边村[22]。陈丽在研究南京市城边村空间整合路径后,得出大城市城边村空间重构的模式主要有整体搬迁型、就地改造型和改善提高型。其中,搬迁型村庄主要是位于生态敏感区或处于城市重点建设区内的小规模村落;就地改造村庄的选择主要兼顾村落分布的均衡性,保留具有一定价值的村落;改善提高模式适合城市远景发展预留区内的,社会经济基础较好的大规模村庄[43]。可见,不同地域城边村群落的空间整合路径大同小异,针对规模小、发展潜力小的村落主要采取搬迁模式;针对规模大、发展潜力大的村落一般采取就地改造模式;在契合城市发展导向的地区,新建用以安置动迁村民的新村落。

在村落内部空间的优化升级方面,伍锡论总结了苏州边缘居住型村落的优化主要通过功能结构布局调整、道路交通系统优化、绿地景观系统梳理和公共服务设施重构四种途径来实现。尤其在空间功能布局上,他提出以街坊邻里为功能整合单元,延续原有苏福路商业段为社区商业发展轴,形成社区级公共中心与街坊邻里级服务中心[44]。王景良认为提高公共空间品质是改善城边村空间质量的必要途径,此外他还强调区域协调的交通空间整治,完善外部通道快速疏散机制,增加与外围主要城市中心的联系,达到城乡整体空间的统一[45]。

4.1.2 公共服务设施配套

公共服务设施匮乏现象在我国城边村是普遍存在的,这不仅大大降低了村落的环境品质和居民的生活质量,也拉大了城边村与城市的差距,因而很多学者对城边村的公共服务设施配置进行了专项研究。孙文文在解读《上海市社区公共服务设施配置的指导意见》的基础上,对比了西安市城边村在公共服务设施配置上的缺陷,提出了公共服务设施布置要求和布局形式的建议,并将此配置原则用于西安三兆村的公共服务设施优化[13]。姜芸在调研成都市边缘社区的公共服务设施情况的基础上,呼吁城边村的公共服务设施要实现“三个升级”和“两个转变”。“三个升级”是指“营建设施层级网络,促进城市公共职能升级;完善服务多元供给体系,促进城市服务品质升级;保障面向全体阶层的生活便利和社会福利,促进城市宜居度的升级”。“两个转变”是指公共服务设施规划操作过程中关注重点的转变和配置模式的转变[46]。丛杰以威海市边缘社区为研究对象,根据居民的需求和满意度调研统计,总结出公益性公共服务设施配置存在的问题和改造的建议[47]。

4.1.3 景观风貌优化

城边村在融入城市过程中,不断与城市进行市场对接、人口互渗,稍有不慎便被城市同化,造成村落文脉的断裂和特色的丧失,这一问题在历史文化特色显著的城边村中尤其显著。因此城边村改造过程中要特别注意自身景观风貌特色的保留和优化。马航在总结我国古村落空间规划特点的基础上,分析了其空间形态背后的综合动因,为古村落的风貌特色保护与发展策略提供了系统思路[48]。李禹辰运用计量方法对深圳市宝安区古村落风貌价值进行评估,进而提出相应保护策略及开发利用模式,为我国经济发达地区古村落风貌保护提供参考[49]。袁倩引入再生概念,提出广州市边缘区历史村落更新的再生模式,通过启动区的建设带动村落内历史元素的网络化构建,从而使村落在保留原有历史文化风貌的基础上具有对外展示的功能[50]。

4.1.4 空间改造的资金保障

空间整合的实施、风貌优化的立项、基础设施的建设都必须建立在充足的资金保障基础上,否则一切优化改造都是纸上谈兵。杜金晶认为改造资金的筹集一般有四种途径,分别是政府主导型、村集体自筹型、开发商介入型和多元化改造型,他还对不同的融资渠道进行了优缺点评价[51]。为了避免重复建设和保证资金的连续,冯永杰建议利用滚动开发的模式来逐步进行城边村内部诸如自留地等未建设利用土地的开发[52]。

4.2 经济层面:可持续的产业发展

城边村的可持续发展必须培育具有造血能力的产业,夯实赖以生存的经济基础,以此为前提才能带动其他各方面的改造。从农业发展角度,赵建华以郑州市为例,认为农业产业融合发展的新趋势下,城边村发展不仅需要外在动力,更需要培养内生机制,其核心问题是产业发展问题。他建议培育有特色的村庄产业组群,以产业发展引导村庄空间适当集聚,实现有差别的城乡一体化发展[53]。从旅游业发展角度,郑旗以长沙市为例,在分析城市周边乡村旅游市场特征的基础上,提出了城边村旅游产业开发和运营的建议,即:突出乡村特色,保持乡村原始风情;不同村落要注重开发自身特色,实现旅游产品的差异化;使城边村旅游产业链复合化,带动乡村其他产业的繁荣[54]。从工业发展角度,黄威文以深圳市龙西五联地区城边村企业发展为例,提出淘汰市场竞争力弱、污染性强的低端产能以实现“腾笼换鸟”[55]。

4.3 社会层面:村民角色有效转换

城边村的城市化必然导致村民角色的转换,如何保证村民在“农转非”过程中的民生权益,是维持社会稳定的关键。陈映芳以上海市征用集体土地为例,讨论被征地农民因生存方式改变所带来的社会角色转变和再就业,并以此为切入点阐述城市化对失地农民的影响,从市民化的角度解释了获得上海市城镇户口、养老保障等的村民对现状不满的原因,进一步探讨了土地征用与农民生存权保障的相关性[56]。毛丹通过修正斯科特农民道义经济学“安全第一”的理论,分析了城郊农民不愿意转变为市民的原因是缺乏安全感。安全感缺失主要是政府推动城市化过程中忽视了农民对土地的依赖感,并在征地过程中没有找到替代方式;农民转为市民后失去了赖以生存的土地,失去了经济上的依靠以及社会、政治地位改变造成了不安心理[57]。张连业则采用嵌套Logit模型,考察和分析了城郊被动型城市化过程中影响城郊农民非农就业意愿及成功实现就业转移的因素[58]。

4.4 政策层面:规划配套政策完善

从配套政策的整体系统性出发,裴丹以佛山市马岗片区为例,提出将土地开发经营制度、农村管理体制、就业和社会保障制度作为整体系统,探讨城市边缘区农村城市化和谐发展的模式[59]。何鸿鹄以佛山市新城市中心南片区村落更新为例,提出与城边村更新相关的规划、经济、物质形态、利益主体等影响因素,并通过优化集体经济体制改革政策、安置流动人口政策、保护传统文化等策略来实现城边村的更新[60]。此外,一些学者深入研究与城边村发展息息相关的某个领域,并通过该领域政策的优化来促进城边村的健康发展。例如,胡智清通过研究温州、杭州等经济发达、村镇密集地区城边村现状,提出城边村面临的矛盾和问题,主张从完善社会保障政策等方面加以解决[61]。陈展图则深入研究城边村农地整体流转制度,指出在制度优化的过程中应该注意保护耕地,保证农民的长久生计[62]。

5 研究趋势展望

综上所述,现阶段我国对于城边村的研究涵盖面广、成果丰硕,涉及到城边村的概念、特征、动力机制、存在的问题以及改造的建议等诸多方面,基本构建了城边村研究的主要内容框架,也涌现出一批以案例分析为主的例证研究成果。为了进一步完善城边村的研究内容,本文对下一阶段的研究提出以下四方面建议。

首先,研究内容上要重视系统化的理论研究。据统计,现阶段约88%的研究都建立在具体案例的基础上,是对于特定地点城边村现象的概括和总结,得到的很多结论只适合所选的地点,呈现出“散点式”案例研究的特点。因此,对城边村问题系统性、体系化的理论研究十分必要。其次,在研究方法上合理引入定量分析。纵观现阶段研究成果,大多采用主观现象描述、特点归纳的定性研究方法。定量分析方法与定性方法相结合将有助于更加理性地研究问题。再次,在研究对象上逐渐加大对中小城市的关注。现阶段研究大都关注城市化进程快、经济发达的城市或地区。据统计,仅有约3%的成果是在中小城市的视角下展开对城边村问题的思考。最后,在视角上注意动态观察和过程分析。城边村的研究属于动态研究和过程性研究,城市发展的新动向将会随时反映到城边村的演化过程中,因此要随时关注城市化的动态变化对城边村的影响。

References)

1 国务院.国家新型城镇化规划(2014-2020年)[Z].北京,2014.The State Council. National New Urbanization Plan (2014-2020)[Z]. Beijing,2014.

2 国家发展改革委员会.国家新型城镇化综合试点方案[Z].北京,2015.The National Development and Reform Commission. National New Urbanization Comprehensive Pilot Plan[Z]. Beijing,2015.

3 朱火保,周祥.城市边缘区新农村社区规划探索——以广州为例[J].建筑科学,2009(4):30-32.ZHU Huobao,ZHOU Xiang.Exploration to Planning of New Rural Community in Urban Fringe Area:Case Study of Guangzhou[J].Building Science,2009(4): 30-32.

4 杨忠伟,余剑,熊虎.基于“灰色用地”规划的城边村的渐进改造[J].城市问题,2013(4):26-30.YANG Zhongwei,YU Jian,XIONG Hu. The Renovation of Urban Villages Based on the Planning of Grey Land[J].Urban Problems,2013(4): 26-30.

5 刘晖.珠三角城市边缘传统聚落形态的城市化演进研究[D].广州:华南理工大学,2005.LIU Hui. A Research on the Transformation of Urban Fringe Settlements in Pearl River Delta[D].Guangzhou:South China University of Technology,2005.

6 海贝贝.快速城市化进程中城市边缘区聚落空间演变研究——以郑州市为例[D].开封:河南大学,2014.HAI Beibei. Spatio-Temporal Evolution of Urban Fringe Settlements During Rapid Urbanization:A Case Study of Zhengzhou[D].Kaifeng: Henan University,2014.

7 祁新华.大城市边缘区人居环境可持续发展研究——以广州市番禺、花都、增城为例[D].广州:中山大学,2004.QI Xinhua. Study on Sustainable Development of Human Settlements in Metropolis Fringe:Taking Panyu,Huadu and Zengcheng of Guangzhou as the Cases[D].Guangzhou: Sun Yat-sen University,2004.

8 赵民.简论“社区”与社区规划[J].时代建筑,2009(2):6-9.ZHAO Min.On the Concept of Community and Planning for Community[J].Time Architecture,2009(2): 6-9.

9 李培林.村落的终结:羊城村的故事[M].北京:商务印书馆,2010.LI Peilin. The End of Villages: Stories of Yangcheng Village[M].Beijing:The Commercial Press,2010.

10 李肖敏.郑州中心城区边缘村庄改造规划研究——以马寨、石佛等村为例[D].绵阳:西南科技大学,2012.LI Xiaomin. Study of Village Renovation Plan at the Edge of Zhengzhou Central Region:Case on the Villages as Mazhai and Shifo[D].Mianyang: Southwest University of Science and Technology,2012.

11 马航,何宁宁.边缘效应下的深圳市城市边缘村更新改造研究——以龙岗区年丰社区为例[J].华中建筑,2014(3):122-127.MA Hang,HE Ningning. The Study on the Renovation of Urban Fringe Village,Shenzhen Under the Influence of Edge Effect:Nianfeng Community in Longgang District as Case Study[J]. Huazhong Architecture,2014(3): 122-127.

12 谢花林.城市边缘区乡村景观评价的理论与方法研究——以北京市海淀区温泉镇白家疃村为例[D].北京:中国农业大学,2003.XIE Hualin. Study on the Integrative Evaluation of Rural Landscape in Urban Fringe:A Case Study in Baijiatuan Village,Haidian District,Beijing City[D].Beijing: China Agricultural University,2003.

13 孙文文.西安城市边缘区社区特征和发展规划研究——以西安市三兆村为例[D].西安:西北大学,2008.SUN Wenwen. Study on the Characters and Development Planning of the Community in Urban Fringe,Xi’an[D].Xi’an: Northwest University,2008.

14 刘韶军.欠发达地区城市边缘区村庄发展特征及规划布局分析——以河南省为例[J].城市规划汇刊,2000(3):64-80.LIU Shaojun. Analysis on the Development Features and the Planning of the Urban Fringe Village:Case Study of Henan Province[J]. Urban Planning Forum,2000(3): 64-80.

15 叶云.城市边缘村落公共空间形态演变机制研究——以黄石市D社区F村为例[J].华中建筑,2013(8):167-170.YE Yun. Study on the Evolution Mechanism of Public Space in Urban Fringe Village: A Case Study of F Village in D District of Huangshi City[J].Huazhong Achitecture,2013(8): 167-170.

16 王莉霞.城市边缘区村落空间变动研究——以兰州市安宁区为例[D].兰州: 西北师范大学,2008.WANG Lixia. The Space Change of Urban Fringe Settlements:Taking Anning District, Lanzhou as Case Study[D]. Lanzhou: Northwest Normal University,2008.

17 祁双.城缘村土地集约利用规划研究——以长沙市真人桥村为例[D].长沙: 中南大学,2011.QI Shuang. A Research on Intensified Land Use Planning:Taking Zhenrenqiao Community,Changsha as Case Study[D]. Changsha: Central South University,2011.

18 冯海峰,李斌,陈亮,等.城市边缘区村庄土地利用探析——以沈阳市大民屯镇方巾牛村为例[J].建设科技,2010(2):80-81.FENG Haifeng,LI Bin, CHEN Liang, et al. An Exploration on the Land Use of Urban Fringe Villages: A Case Study of Fangjinniu Village in Shenyang[J]. Construction Science and Technology, 2010(2): 80-81.

19 刘云召.关于加强“城边村”土地管理的思考[J].河南土地管理,2006(9): 14-15.LIU Yunzhao. Strengthen the Land Use Management of Urban Fringe Villages[J].Henan Land & Resources,2006(9):14-15.

20 刘莹.“村改居”社区土地流转机制研究[D].天津:天津大学,2013.LIU Ying. Research on Land Transfer of Changing Villages Community[D].Tianjin: Tianjin University,2013.

21 方美燕.重庆市主城城乡边缘区农村经济发展研究[D].重庆:西南师范大学,2002.FANG Meiyan. A Study on the Development of the Rural-Urban Fringe’s Rural Economy of Chongqing’s Major City Proper[D]. Chongqing: Southwest China Normal University,2002.

22 陈亚芬.安康城市边缘区村庄空间整合研究[D].西安:西安建筑科技大学,2010.CHEN Yafen. Research on Village Space Integration on Ankang Fringe Area[D]. Xi’an: Xi’an University of Architecture and Technology,2010.

23 王瑗.大城市边缘区乡村旅游地经济重构——开放的村落和被消费的乡村[J]. 技术经济与管理研究,2013(10): 111-116.WANG Yuan. Rural Tourist Destination’s Economic Restructuring in Urban Fring:The Open and Consumed Country[J]. Technoeconomics & Management Research,2013(10): 111-116.

24 王力恒.城市边缘区内的历史文化名村的保护与更新[D].北京:北京交通大学,2010.WANG Liheng. Preservation and Regeneration for the Historical and Cultural Villages in the Rural-Urban Fringe[D].Beijing: Beijing Jiaotong University,2010.

25 刘安生,熊侠仙,唐昊骏.城市边缘住区特征及其发展对策——以常州红星分区为例[J].江苏城市规划,2008(7):17-20.LIU Ansheng, XIONG Xiaxian, TANG Haojun. Features and Development Strategies for Urban Fringe Residential Areas:A Case Study of Hongxing District in Changzhou[J].Jiangsu Urban Planning, 2008(7):17-20.

26 荆万里.深圳市城边工业旧村流动人口居住问题与规划对策研究[D].深圳: 哈尔滨工业大学,2006.JING Wanli. Research on the Dwelling Problem and Planning Strategies to the Floating People in the Industry Village of Shenzhen Fringe[D]. Shenzhen:Harbin Institute of Technology,2006.

27 杜洪梅.城郊失地农民的社会角色转换[J].社会科学,2006(9):105-110.DU Hongmei. Investigation on Transformation of Land-Losing Peasants’ Social Character in Suburbs[J]. Social Science,2006(9): 105-110.

28 李意.边缘治理:城郊村社区的公共组织结构与职能——以T村社区为个案[D].金华:浙江师范大学,2008.LI Yi. Margin Organization:The Public Organization Structure and Role of Communities in the Suburbs:Case Study of T Community[D]. Jinhua: Zhejiang Normal University,2008.

29 范炜.城市边缘社区开发前期研究[R].上海:同济大学博士后流动站,2006.FAN Wei. Research on the Early-Stage Development of Urban Fringe Communities[R].Shanghai: Postdoctoral Research Station of Tongji University,2006.

30 李世峰.大城市边缘区的形成演变机理和发展策略研究——以北京市为例[D].北京:中国农业大学,2005.LI Shifeng.Research on the Formation and Evolution Mechanism and Developing Strategies of Urban Fringe Area[D].Beijing: China Agricultural University,2005.

31 周娟,石铁矛.区位对城市边缘区村屯发展模式影响的研究[J].小城镇建设,2005(9):60-62.ZHOU Juan, SHI Tiemao. Location Effects on the Development Model of Urban Fringe Villages[J].Town and Village Development, 2005(9): 60-62.

32 沈静,魏成.大都市边缘区空间结构演变中的多元利益主体格局——以广州市大石街为例[J].规划师,2009(3):65-69.SHEN Jing,WEI Cheng. Competing Stakeholders in the Spatial Evolution of the Urban Fringe: A Case Study of Dashi Street,Guangzhou[J]. Planners,2009(3):65-69.

33 叶红,郑书剑.基于制度创新的城边村土地规划与开发研究——以广州市番禺区龙美村为例[J].国际城市规划,2011(4):91-98.YE Hong,ZHENG Shujian. A Research of the Land Planning and Developing of the Village-by-City,Based on the Institutional Innovation: A Case Study of Longmei,Panyu District,Guangzhou[J].Urban Planning International,2011(4): 91-98.

34 韩国超.基于PSR的城市周边乡村生态安全研究[D].扬州:扬州大学,2013.HAN Guochao. Research on Ecological Security of City Surrounding Rural Based on PSR[D].Yangzhou: Yangzhou University,2013.

35 邹晓元.城市边缘区农村生活污染研究——上海青浦区工业重镇华新镇为例[D].上海:复旦大学,2013.ZOU Xiaoyuan. Rural Domestic Pollution in the Urban Fringe Villages:Case Study of Huaxin Town in Qingpu District[D].Shanghai: Fudan University,2013.

36 王凌,邓颖,周文颖.河网地区城边村水体环境优化——以广州为例[J].中国园林,2011(10):97-100.WANG Ling,DENG Ying,ZHOU Wenying. Water Environment Optimization for Suburban Villages in River Network Areas:Case Study of Guangzhou[J].Chinese Landscape Architecture,2011(10): 97-100.

37 严宙宁,温群文.深圳市南山区城边村居民生活饮用水现状调查[J].中国热带医学,2011(4):441-442.YAN Zhouning,WEN Qunwen.Survey of Drinking Water Quality in Nanshan District of Shenzhen City[J]. China Tropical Medicine,2011(4):441-442.

38 李飞.论促进边缘社区整合的邻里环境营造[D].上海:同济大学,2001.LI Fei. Neighborhood Circumstances Construction and Integration in Edge Communities[D]. Shanghai: Tongji University,2001.

39 姚荣.文化冲突背景下边缘社区犯罪治理研究[D].重庆:西南政法大学,2014.YAO Rong. Edge Community Crime Management Under the Background of Cultural Conflicts[D].Chongqing: Southwest University of Political Science and Law,2014.

40 王涛.石河子村改居问题研究——以上六宫村等三个村为例[D].石河子:石河子大学,2013.WANG Tao. Study on Changing Villages into Communities in Shihezi:Take Three Villages as an Example[D]. Shihezi:Shihezi University,2013.

41 侯超.城市边缘区村庄改造对策研究——以保定市的实践为例[D].保定:河北农业大学,2012.HOU Chao. Research on the Strategies of Village Reconstruction in Urban Fringe — Taking Baoding City as a Case[D]. Baoding: Agricultural University of Hebei,2012.

42 袁春来.番禺区社会主义新农村建设中城边村问题与对策探讨[J].规划师,2009(S1):106-108.YUAN Chunlai. Suburban Village Problems and Measures in New Socialist Rural Construction of Panyu District[J].Planners,2009(S1): 106-108.

43 陈丽.大城市边缘区村落空间的变动与重构——以南京市为例[D].南京:南京师范大学,2006.CHEN Li. Changes and Reconstruction of Village Space in Urban Fringe:A Case of Nanjing City[D]. Nanjing:Nanjing Normal University,2006.

44 伍锡论,曾珣.城市边缘住区的规划设计与社区发展探讨[J].山西建筑,2008(6):80-82.WU Xilun,ZENG Xun.Discussion on the Planning Design of the Living Distribution Along the City and the Distribution Develop[J]. Shanxi Architecture,2008(6): 80-82.

45 王景良.城市边缘区初生型城中村更新策略研究——以巩义市里沟片区更新为例[D].郑州:郑州大学,2014.WANG Jingliang. Research on Renewal Strategy of Nascent Villages in Small Urban Fringe:Taking the Area of Ligou in Gongyi as the Case[D].Zhengzhou: Zhengzhou University,2014.

46 姜芸.大城市边缘社区公共服务设施发展研究[D].成都:西南交通大学,2007.JIANG Yun. Research on the Development of Public Service Facilities[D].Chengdu: Southwest Jiaotong University,2007.

47 丛杰.威海市边缘社区公益性公共服务设施问题研究[D].济南:山东建筑大学,2009.CONG Jie. Study on the Problems of Urban Fringe Communities’ Non-Profit Public Service Facilities in Weihai[D].Jinan: Shandong Jianzhu University,2009.

48 马航.中国传统村落的延续与演变——传统聚落规划的再思考[J].城市规划学刊,2006(1):102-107.MA Hang. Persistence and Transformation of Chinese Traditional Villages:Rethinking the Planning of Traditional Settlements[J].Urban Planning Forum,2006(1): 102-107.

49 李禹辰,罗述龙,赵品明.论都市古村落保护与再生——以深圳市宝安区古村落为例[J].中国名城,2011(5):46-52.LI Yuchen,LUO Shulong,ZHAO Pinming. On the Conservation and Regeneration of Urban Ancient Villages:A Case Study of Ancient Villages in Bao’an District,Shenzhen City[J]. China Ancient City,2011(5): 46-52.

50 袁倩.基于广州城市边缘区历史村落的保护与更新模式研究[D].广州:华南理工大学,2010.YUAN Qian. A Study of the Conservation and Regeneration Pattern for Ancient Villages on the Urban Fringes of Guangzhou City[D]. Guangzhou: South China University of Technology,2010.

51 杜金晶.城市边缘区“景中村”渐进式改造研究[D].苏州:苏州科技学院,2014.DU Jinjing. Research on Gradually Renewal Reconstruction of Village in Landscape on the Urban Fringe[D].Suzhou: Suzhou University of Science and Technology,2014.

52 冯永杰,高巍.“城中村”、“城边村”改造模式探析[J].小城镇建设,2008(8): 71-73.FENG Yongjie,GAO Wei. A Study on the Renovation Models of Urban Villages and Urban Fringe Villages[J]. Town and Village Development,2008(8): 71-73.

53 赵建华,田银生.转型时期城市空间的发展特征研究——以郑州为例[J].南方建筑,2010(1):64-67.ZHAO Jianhua,TIAN Yinsheng. Cities’ Spatial Structure in Transitional Period:Case Study on Zhengzhou[J]. South Architecture,2010(1): 64-67.

54 郑旗.城市周边乡村旅游市场特征研究——以长沙市为例[D].长沙:湖南师范大学,2008.ZHENG Qi.A Study on the Features of Rural Tourism Market in the Suburbs:Case Study on Changsha[D].Changsha: Hunan Normal University,2008.

55 黄威文.大城市边缘地区发展策略探究——以深圳市龙西五联地区为例[M]//中国城市规划学会. 多元与包容: 2012中国城市规划年会论文集. 昆明:云南科技出版社,2012.HUANG Weiwen. The Development Strategies of Urban Fringe Area: A Case Study of Wulian Area in Shenzhen[M]//Urban Planning Society of China. Diversity and Inclusiveness:Proceedings of Annual National Planning Conference of China 2012. Kunming: Yunnan Science and Technology Press,2012.

56 陈映芳.征地与郊区农村的城市化(上海市的调查)[M].上海:文汇出版社,2003.CHEN Yingfang. Land Acquisition and the Urbanization of Suburban Villages Based on the Investigation of Shanghai[M].Shanghai: Wenhui Press,2003.

57 毛丹,王燕锋.J市农民为什么不愿做市民——城郊农民的安全经济学[J]. 社会学研究,2006(6): 45-73,244.MAO Dan,WANG Yanfeng. Why Farmers in J City Refuse to Be Citizens: Security Economics of Suburban Farmers[J].Sociological Studies,2006(6): 45-73,244.

58 张连业,杜跃平,张爱婷,等.城郊被动型城市化进程中农民就业转移的调查分析[J].农业经济问题,2007(3):47-51.ZHANG Lianye,DU Yueping,ZHANG Aiting,et al. Investigation Analysis on the Farmer’s Occupation Transfer in Suburb’s Passive Urbanization Process[J]. Issues in Agricultural Economy,2007(3):47-51.

59 裴丹,李迪华.城市边缘区农村城市化和谐发展的模式研究——以佛山市顺德区马岗片区为例[J].城市发展研究,2006(3):111-116.PEI Dan,LI Dihua. Research on the Approach of Harmonious Urbanization in Rural Areas on Urban Fringe:A Case of Magang in Shunde District,Foshan[J]. Urban Development Studies,2006(3): 111-116.

60 何鸿鹄.大城市边缘区村庄更新策略研究——以佛山市边缘八个村为例[D]. 武汉:华中科技大学,2005.HE Honghu. A Research on the Renewal Strategies of Villages in the Urban Fringe:Case Study of Eight Urban Fringe Villages in Foshan[D].Wuhan: Huazhong University of Science and Technology,2005.

61 胡智清,周俊,洪江.城市边缘区域村庄规划策略研究——以经济发达、村镇密集地区为例[J].规划师,2003(11):19-21.HU Zhiqing,ZHOU Jun,HONG Jiang. Study on the Village Planning Policy in Urban Fringe Area:With Economically Developed Area Densely Populated By Villages and Towns as an Example[J].Planners,2003(11): 19-21.

62 陈展图,杨庆媛.城市边缘区农地整体流转模式探析——以重庆市江北区双溪村为例[J].农村经济,2009(7):23-25.CHEN Zhantu,YANG Qingyuan. The Overall Farmland Transfer Model in Rural-Urban Fringe: Case Study of Shuangxi Village,Jiangbei District,Chongqing City[J]. Rural Economy,2009(7): 23-25.