减重步态训练系统在下肢骨折术后早期负重患者中的应用探讨

龚敬敬

(义乌市江东街道社区卫生服务中心,浙江义务 322000)

下肢骨折为骨科的常见病、多发病,在临床上由于下肢的功能主要是负重和行走,因此当其发生骨折后,其复位要求较高,不仅要求骨折端对位对线良好,还要求患肢、健肢的长度一致,故临床大部分患者应用手术复位的方式进行治疗。相关研究证实[1],术后早期进行负重锻炼能够保障手术治疗效果,更好地改善患者的预后。但也有研究指出[2],下肢骨折患者术后若过早或过度进行负重训练,可导致术后并发症发生风险升高,不利于骨折愈合,还会影响关节功能的恢复。该研究为进一步提高骨折术后早期负重锻炼的效果,促进患者愈合,尝试将天轨减重步态训练系统应用到下肢骨折术后康复中,观察其效果,具体阐述如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年1—10月中心康复的44例下肢骨折患者为研究对象,以随机数表法将其分2组,每组22例,对照组有13例男性,9例女性,年龄38~72岁,平均年龄(60.25±4.63)岁,疾病类型:6例股骨颈骨折、4例股骨粗隆下骨折、3例胫腓骨骨折、4例胫骨平台骨折、2例胫骨远端骨折、2例踝关节骨折、1例跟骨骨折;观察组有11例男性,11例女性,年龄34~71岁,平均年龄(61.49±3.37)岁,疾病类型:5 例股骨颈骨折、3例股骨粗隆下骨折、4例胫腓骨骨折、3例胫骨平台骨折、2例胫骨远端骨折、4例踝关节骨折、1例跟骨骨折,两组的一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入排除标准

纳入标准:(1)经X线、CT检查,并结合其临床表现确诊为骨折;(2)顺利完成手术,术中无并发症出现;(3)患者对该研究内容知情,签订了同意书。

排除标准:(1)缺乏自主行为能力,或术后不配合进行康复锻炼;(2)病理性骨折或伴有复合伤;(3)认知功能障碍或无法正常沟通交流。

1.3 方法

两组均接受早期负重训练,但对照组应用常规负重训练方法,主要是先指导患者进行相应的肌肉锻炼,然后在保护下借助步行器进行负重步行锻炼,负重量以患者能耐受的疼痛感为度,且步行距离不宜≥5 m,每天训练30 min,在训练过程中逐渐增加步行距离和负重量,而且在后期锻炼中根据病患的主观感觉以及X线复查结果来决定其完全负重的时间。需注意的是,在患者训练过程中必须要有康复师或陪护在旁,以最大限度地保护患者,避免出现摔倒时间。

而观察组运用减重步态训练系统辅助训练,该系统主要由减重系统、运动平板、固定双下肢和髋部的腿部支具三大部分组成,其中,腿部支具与弹簧支撑的平行四边结构相连接,以发挥平衡的功能,而且腿部支具上膝髋关节位置安装了线性驱动器以控制膝髋关节的运动,并使其始终与运动平板同步。与此同时,减重系统在训练过程中主要是通过悬吊以支撑患者的部分体重,而且减重系统配有的足部升降带可将患者的双侧踝关节固定在中立位,当其做迈步动作时可使患者的被动进行足背屈,以利于锻炼踝部肌力。在训练中需要注意的是,减重量的调整需以病患在步行训练过程中下肢双支撑相无膝关节弯曲,且患者迈步无阻止拖曳或沉重感为依据;训练速度的调整则在保证步态质量的前提下以患者的耐受情况、舒适度为依据,同时康复师可参考系统反馈的运动平板速度与机械腿速度是否匹配来调整速度;引导力则以根据患者的下肢肌力情况来决定,以利于患者能够更好地参与训练。此外,根据患者的运动能力恢复情况逐渐增加其训练难度,且间断予以低速至高速的变速训练。每周训练5次。

表1 两组病患术后疼痛、肿胀评分比较[(±s),分]

表1 两组病患术后疼痛、肿胀评分比较[(±s),分]

组别肿胀评分康复1周 康复1个月 康复3个月 康复1周 康复1个月 康复3个月疼痛评分观察组(n=2 2)对照组(n=2 2)t值 P值3.3 2±0.6 8 3.3 6±0.7 1 0.1 9 5 0.8 4 6 1.6 1±0.6 2 2.2 0±0.8 7 2.6 0 1 0.0 1 3 0.8 9±0.3 1 1.4 4±0.3 2 5.7 6 6 0.0 0 0 5.4 6±0.7 9 5.2 7±1.0 7 0.6 6 7 0.5 0 8 2.7 5±0.4 5 4.1 8±0.6 5 8.3 9 6 0.0 0 0 1.2 5±0.2 4 2.1 8±0.4 1 9.2 8 2 0.0 0 0

1.4 观察指标

(1)对两组病患康复1周、1个月、3个月的疼痛、肿胀评分进行比较。其中,疼痛情况采用视觉模拟评分法进行评价,分值在0~10分,得分越高,疼痛越剧烈;肿胀情况则应用测量法进行评估,肿胀值=患肢、健肢的周长差。若肿胀值为0则为0分,肿胀值在0.5~1.9 cm记 1分,肿胀值2~3.9 cm记2分,肿胀值超过4 cm记3分[4]。(2)对比两组患者的骨折愈合时间、负重训练时间以及患肢负重情况。其中,患肢负重情况以患肢负重大小与患者自身体重的比值来计算,比值越大,表示患者的负重能力愈佳。(3)追踪两组患者术后相关并发症发生状况,主要包括关节僵直、畸形愈合、压疮、深静脉血栓等。

1.5 统计方法

选用SPSS 21.0统计学软件,计数资料以[n(%)]形式表示,用 χ2检验;计量资料以(±s)表示,用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组病患康复治疗疼痛、肿胀评分比较

康复1周,两组的肿胀、疼痛评分未见显著性的差异(P>0.05);术后 1个月、3个月,观察组骨折处的肿胀评分、疼痛评分均较对照组明显减少,差异有统计学意义(P<0.05),具体见表1。

2.2 两组术后康复情况比较

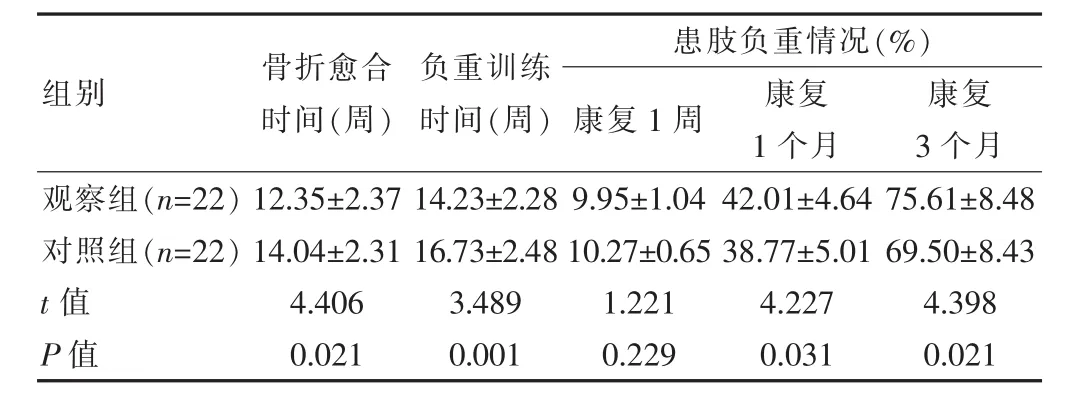

观察组骨折愈合时间以及负重训练时间均较对照组明显缩短,差异有统计学意义(P<0.05),且患者患肢康复治疗后1个月、3个月的负重情况优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),具体见表2。

表2 两组术后康复情况比较(±s)

表2 两组术后康复情况比较(±s)

组别骨折愈合时间(周)负重训练时间(周)患肢负重情况(%)康复1周 康复1个月康复3个月观察组(n=2 2)对照组(n=2 2)t值 P值1 2.3 5±2.3 7 1 4.0 4±2.3 1 4.4 0 6 0.0 2 1 1 4.2 3±2.2 8 1 6.7 3±2.4 8 3.4 8 9 0.0 0 1 9.9 5±1.0 4 1 0.2 7±0.6 5 1.2 2 1 0.2 2 9 4 2.0 1±4.6 4 3 8.7 7±5.0 1 4.2 2 7 0.0 3 1 7 5.6 1±8.4 8 6 9.5 0±8.4 3 4.3 9 8 0.0 2 1

2.3 两组术后并发症发生情况比较

观察组发生关节僵直、畸形愈合、压疮、深静脉血栓并发症的概率均显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),具体见表3。

表3 两组术后并发症发生情况比较[n(%)]

3 讨论

目前已有大量的研究证实[5],下肢骨折患者术后早期进行负重锻炼能够有效改善其以肢体血运情况,且可显著减少长时间卧床导致的深静脉血栓、肺炎等并发症,对于促进患者康复具有重要的意义。然而,以往临床应用的常规负重训练方法形式较为单一,缺乏针对性,且较为枯燥,患者的康复依从性一般不高,故骨折术后康复效果欠佳。该中心为改善骨折术后的锻炼效果,引入了减重步态训练系统,结果显示,康复治疗后1个月、3个月,观察组骨折处的肿胀评分、疼痛评分均较对照组明显减少,且观察组患者患肢负重情况也优于对照组,骨折愈合时间以及负重训练时间以及术后并发症也较对照组明显减少,提示减重步态训练系统应用到下肢骨折患者术后康复中具有显著的效果。减重步态训练系统能够让患者在精确控制的环境下安全地进行高强度的、持续的步态训练,有利于促进其骨折愈合和关节功能的康复[6]。该系统可通过交替的、有节律的下肢负重训练以使患者的中枢神经系统不断地接受、处理感觉输入信息,进而促进其拮抗肌与主动肌协调,避免患者出现异常的代偿性步态,同时还可使患者的双下肢肌肉得到有效的利用,预防关节僵直、深静脉血栓等并发症发生。

综上所述,在骨折康复患者早期负重锻炼中应用减重步态训练系统既可有效缓解骨折处肿胀、疼痛症状,同时还可减少术后并发症发生概率,缩短患者的负重训练时间,这对于促进骨折愈合具有积极的临床意义。