日本锦带桥营造技术的产生与传承

任丛丛

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

锦带桥位于日本山口县岩国市,架于流经该县的锦川之上,距离出海口不到10公里。它与富山县黑部川上架设的爱本桥、山梨县桂川上架设的猿桥,并称日本“三大奇桥”。爱本桥创建于1662年,现已不复存在,1891年被一座工业化木拱桥取代。猿桥创建于1676年,在1984年的落架大修中,主要结构用材采用了内部工字钢、外部包木板的方式,完成了一次风格性复建,之后成为了该县重要的旅游资源。而创建于1673年的锦带桥在历经多次重建之后,除桥墩替换成混凝土外,桥身基本上保持了原来的风貌[注]现在的锦带桥在2003~2005年进行了重修,木结构部分参考目前保存的最早的古图——元禄图进行了重新设计。而桥墩内部则在昭和时代(1952)重修时由石砌变为混凝土浇筑,外部仍砌筑石材,以求和历史风貌保持一致。。1960年,锦带桥的下游建立了公路桥,它的交通功能被弱化,成为了该县重要的旅游资源。

这三座奇桥的初创适逢江户时代日本国道建设的热潮,被称为奇桥,主要是因为它们在当时所达到的工程成就。这三座桥均以木材为主要材料,其中爱本桥桥长61.4米;猿桥桥长30.9米,距离水面30多米,这两座木桥结构上都属于伸臂桥梁,是一种日本传统桥梁类型,日语称为“刎橋”[注]“刎ねる”是动词,通“跳ねる”,有跳跃之意。“刎桥”就是出跳的桥的意思,即伸臂桥。伸臂桥是一种比较常见的木桥类型,在世界各地都能见到类似结构的传统木桥。。锦带桥与这两座木桥都不相同,采用了石桥墩上架连续木桥的形式,两端是简支梁桥,中间三跨是拱桥,单个拱跨跨距达到35米以上,不论是连续跨还是用木材形成拱,此前都没有在日本出现过(三座奇桥的结构示意简图参见图1)。这样一座独特的桥梁,在当时当地是如何被设计建造出来的?历经那么多次修理和重建,它又是如何延续至今的?这是本文主要关注的两个问题。

关于锦带桥的技术源流,日本学术界最早的讨论见于早稻田大学建筑系平泽乡勇的学位论文《关于岩国锦带桥》,1927年该论文发表于《建筑杂志》。平泽记录了当地一些关于锦带桥起源的传说,例如岩国城城主观察煎饼在烹饪过程中的起翘获得了拱的灵感以及木工用船桨拼搭得出设计灵感等,他还尝试通过分析总结日本传统桥梁的类型结构,推出锦带桥可能的设计来源,并提到了锦带桥可以通过拆解一根材料就致使全桥崩塌的军事上的考虑(也是出于传说)[1]。时年23岁的平泽对这些传说的考据以及对于桥梁类型发展的探讨虽说未能达到十分扎实可信的程度,却由此引出了若干重要的问题。20世纪70年代太田静六通过史料中岩国城主和中国渡来僧交往的记载,以及《清明上河图》所呈现的宋以来中国即有发达木造拱桥的事实,提出了锦带桥木拱桥技术来源于中国的理论[2]。太田发掘了新的史料,对造桥技术中国传来说深信不疑,但对于中国木拱桥的发展技术并没有太多考察。2000年之后,或在“申遗热”的影响之下,锦带桥在桥梁史中的日本性、唯一性价值被突出强调,渡边浩和松村(2010)专门考察了泰顺地区的编木拱桥和侗族的风雨桥,指出了锦带桥技术和上述桥梁的不同[3],本田泰宽(2011)比较了锦带桥与欧美的木桥,指出锦带桥是日本本土工匠在没有拱的结构概念下通过高超技能独自完成的木拱桥[4]。

在上述研究的基础上,笔者尝试批判性地看待某些结论,重新梳理并扩大材料范围,得出新的观点。关于锦带桥技术传承的问题,相关研究较少,笔者基于2011~2015年间对承担锦带桥平成落架大修设计任务的中村雅一工匠数次的访谈,以及对留存古图和工具的调查,结合相关修缮报告,尝试做出一些讨论。

1 锦带桥营造技术的独特性

锦带桥的构造与已知的前工业时代建造出的任何桥梁都不同,关于这点已有很多学者进行过论证。图1中,笔者将锦带桥拱桥的构造与其他两座伸臂梁结构的日本“奇桥”,以及中国和欧洲两座有结构代表性的木造桥进行了比较,能明显看出它们的差异。

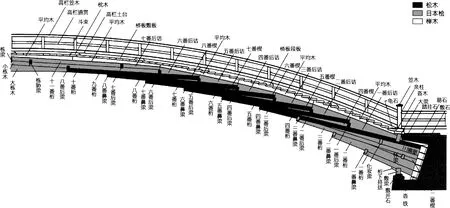

锦带桥拱桥由五组拱肋组成,拱肋之间由横梁拉接,辅以X状支撑,其上铺设桥面。单看每片拱肋构造的一侧(见图2[5],下文构件名称使用日语原称,加以引号),由11根“桁”出挑构成,“桁”的前端由“鼻梁”拉接,后端抵在梯形的“后诘”上,并由“后梁”拉接,“桁”之间略微张开角度以形成折线,张开的空隙由三角形“楔”填充,再由扒钉和铁箍整体绑扎。拱肋在当心处合龙,镶入大小“栋木”,结构体成形。结构体之上铺“平均木”找圆,再铺设桥面材料——包括阶梯部位的“桥板段板”和坡面部分的“桥板敷板”。另外在结构体两侧还会钉上作为辅助加强材料的“鞍木”和“助木”。

施工时,五组拱肋同时从两侧石墩中开始自下而上进行组装,组装顺序基本是“桁”“楔”“鼻梁”“后梁”,其中“鼻梁”从5组“桁”的前端贯入,“后梁”从“桁”的上方向下嵌入。两边的10根“桁”架好以后,将大“栋木”从上方向下安装,再加上“11番桁”(番表示序号)和“小栋木”,接下来进行扒钉连缀和铁箍绑扎,再安装“后诘”。完成到一步,结构体基本形成,拱可以成立,原支撑于下方的鹰架撤除。最后是辅助用材、拱肋之间水平支撑材以及桥面材料的安装。

图1 传统木桥结构示意简图

图2 现代锦带桥结构及树种示意图

可以看出,锦带桥的结构类型与伸臂桥梁有渊源,但是其结构思维及施工方式与拱桥颇类似,对木材的使用近似一种现代胶合材的思维。在2002年平成落架大修中,借锦带桥完全拆解的机会,东京大学的坂本功研究室对锦带桥进行了一系列结构实验并解析,也表明锦带桥的确具有拱的力学性质[6],鞍木和助木对于整体刚性有很大支持[7]等。

锦带桥的拱桥使用了大量不规则材料和金属构件完成了设计,结构上十分冗余,造价也比较昂贵,很难想象其技术在一般民生建筑中推广[注]事实上,历史上有过一座仿造锦带桥建成的单跨木造桥,在爱媛县松山市内,叫做立花桥,1817年建造,存在过一段时间后被拆除。只有一张关于此桥的绘画留存,规模较锦带桥小许多,细节无法看清。有记载表明是建桥的和尚特意指派工匠去岩国市学习的。。日本学者小林一郎就指出锦带桥是政治与军事要求催生的产物,并非一般的民生设施[8]。关原之战(1600)天下二分,岩国城易主,归顺德川家康,1615年,德川幕府颁布了“一城一国”律令,使得锦川西侧的岩国城作为城堡的政治功能丧失,行政中心转移至东侧的锦见地区。然而,战乱甫定,对岩国来说,建立一座连接两岸的永久桥非常有必要,一旦战事再起,城下町的武士和居民可以迅速退至岩国城,据城防守等待身后西军的支援。前文提到的锦带桥可以迅速拆解以防敌人进犯的传说也与这一历史背景有关。建桥的愿望从第一代城主吉川广家萌生,直到第三代城主吉川广嘉终于实现。

2 锦带桥设计原理的可能来源

尽管说锦带桥的起源是一种有别于民生营造传统的权力意志要求下特殊的建造,但它的设计也并非从一张白纸开始,当时的外界环境具有一些可能给予其影响的建造技术与审美要求,下文仅从几个方面进行分析。

2.1 石拱桥

相对于世界其他地区,日本缺乏建造拱的传统,宫本等学者的论文专门分析了拱结构建造传入日本的历史,指出石拱桥在17世纪才由中国传入九州地区[9]。最早的一座石拱桥——长崎的眼镜桥(1634)由流亡到日本的僧人如定主持建造。明亡前期大量知识分子为了躲避清政府的统治流亡到日本,而德川幕府也在这一时期开始了闭关锁国政策,只允许中国与荷兰与其进行贸易,反而增加了与中国的联系,正是来自中国的僧侣和工匠一道传播了石拱桥的技术[1]。眼镜桥建造之后,在中岛川(河流名)之上又密集地建成了10座石桥,赞助人多为中国移民,之后石拱桥技术辐射到了九州的其他地区,却一直没有进入日本本州(传统社会下)。

长崎距离岩国市并不远,吉川广嘉身患慢性疾病,曾召见当时旅居长崎已颇具医名的僧人独立性易为其治病[注]独立性易(1596~1672),浙江人,精通医术与儒学,明朝入仕,后为避魏忠贤之乱在长水语溪(今浙江嘉兴市桐乡)隐居行医。明亡后,为躲避清政府的统治逃亡日本长崎,在兴福寺引渡成为临济宗黄檗派的禅僧。在日本广传其书法、水墨画和篆刻,结交名流并四处行脚行医,据传擅长治疗水痘。。独立原名戴笠,杭州人,同样是流亡僧。地方志史料“御用所日记”宽文十二年(1672)的记载表明在独立的授意下,吉川命令日后成为锦带桥主要设计者的工匠儿玉前往长崎买药,并逗留了一个多月之久([5],112页)。虽然没有更多的记载说明儿玉在长崎的所见所闻以及和锦带桥的关系,但是儿玉去长崎的同年,中岛川上的一座石拱桥——东新桥正在施工([10],54页),深知主人造桥心愿的儿玉很有可能亲眼目睹了石拱桥的施工过程,或者至少有机会考察多座已经建成的石拱桥。

插图3来自《长崎古今集览名胜图绘》[注]《长崎古今集览》一书由熟悉长崎历史的当地文人松浦東谿(まつうらとうけい :1752~1820)创作,于1811年出版。1841年,长崎派绘师石崎 融思(いしざき ゆうし、1768~1846年)在它的基础上创作了《长崎古今集览名胜图绘》系列版画并出版成书。,是一本江户晚期出版的反映长崎历史风貌的绘本[11],从中可以看到中岛川上某座石拱桥正在镶入拱心石的施工场景。桥底的鹰架还没拆除,众人在桥上分列两排,正在合力用绳索拉起重物(似乎是一块扁石),站在大木桶上利用高度势能向下敲击成排的拱心石[注]重物的两侧竖立着小树般的枝条,或许有某种仪式的意味。,使它们嵌入石拱桥的正中。锦带桥也有类似拱心石的构件——栋木,同样是在鹰架未拆除之时从上向下安装,也伴有仪式。长崎石拱桥和锦带桥对拱心石/木在结构上的认识是很类似的。笔者推测,工匠儿玉在观察了石拱桥实例甚至施工现场以后,可能对于石块受挤压成拱的力学原理有了感性的认识,而这对锦带桥的设计影响深远。细观锦带桥的构造(图2),每根悬挑的“桁”的尾部都抵在被称为“后诘”的梯形木块上,“后诘”之间也相互挤压,最后传力到两边桥墩,再通过一系列扒钉和金属带的绑扎,使拱肋具有整体性,最后两侧钉上辅助构件的鞍木与助木,进一步加强了整体刚性。这种构造拥有相当大的结构冗余,但应该可以看作是拱思维的影响。值得注意的一点是,后诘这一构件在最早的古图中由两部分组成(图4),在之后的重修过程中得到改进变成一块较大截面的构件,以便更好地承受来自桁条的压力。

图3 石桥架设图

2.2 太鼓桥

曲线的木桥在日本非常流行,常见的平梁桥通常也会被建造的微微拱起带有弧度,日语中这样的桥被称为反桥。日本土木史学者松村(2003)的研究表明,江户时期承担重要交通功能的反桥矢跨比多在4%以下[12],这样比较方便行人通过。还存在一种曲度非常夸张的木梁桥,日语中称作太鼓桥,字面意思就是像一面圆鼓般的桥,常见于园林和宗教建筑中。

关于这种类型的桥是如何产生和发展的,笔者计划另行撰文,在此作简要说明。11世纪佛教的末法思想在日本流行开来,体现净土世界的净土庭院大兴建造,水池、小岛和连接二者的或直或曲的桥梁(有时是两者皆有)构成了净土庭院的母题之一。此后可以看到这一母题被借用到了神道教建筑中,镰仓时代(13世纪)的著名画卷《一遍圣绘》中最早可以看到在神社前面出现了湖心岛和曲线桥。

截至锦带桥开始建设的17世纪,太鼓桥的存在已经比较普遍。曲线桥的审美对锦带桥的设计有很大影响,在对工匠的访谈和对锦带桥古图的调查中,我们也证实了锦带桥结构体之上明显的圆弧形状。表1中列出了与锦带桥相近时代建设的太鼓桥和同年建设的东新桥的矢跨比[注]矢跨比,拱桥的净矢高与净跨径之比,又称矢度。用于表征拱的坦陡程度。的信息,与太鼓桥相比,锦带桥的矢跨比还算比较平缓,可以说在拱结构成立的基础上,兼顾了审美和步道桥的实用性。

表1 日本代表性反桥/太鼓桥矢跨比一览(16世纪后半到17世纪建设)

2.3 苏堤六桥与双尖石墩

锦带桥的设计受启发于西湖十景之苏堤六桥的说法十分流行,这一说法同样出自吉川与独立的交往,史料显示来自杭州的独立给吉川展示过《西湖游览志》[13]。吉川非常欣赏卷首关于苏堤六桥的插绘,还命人抄绘了下来,此抄绘图目前还保存在当地博物馆中,成为苏堤六桥启发锦带桥设计的重要证据,太田(1978)最早对此有所论述[2]。

然而不难发现苏堤六桥和锦带桥的设计还是很不一样的。苏堤是一条全长2.8公里的土堤,为了保证内湖与外湖的水域联通,六座石拱桥分布其间,它们的规模都不太大(单孔净跨不超过10米)。杨舒淇与进士五十八的研究指出,早在10世纪,关于西湖的文学就传入日本,17世纪左右日本人对西湖景观的认识开始普及,并运用到造园设计中[14]。笔者推测锦带桥的设计来源于苏堤六桥的说法应该是在这样一个对西湖景观附会的大背景中产生的,并持续至今。

锦带桥虽然不一定直接来源于苏堤六桥,但是水中建石墩、上架木桥的技术思路笔者认为还是很有可能来源于中国的。在中国的浙江、福建省,自宋起,在河中立石墩,其上做结构的多跨的桥梁类型大量存在,石墩之上的结构有木梁、石梁、伸臂木梁、编木结构,不一而足。从石墩的形状来看,锦带桥两端尖尖的分水形状也能在中国找到不少先例。另外,锦带桥石墩的木桩基础在中国也有技术源流[15]。

3 本土木造技术的支持

上文提到的都是设计思想的来源,如果本土的固有技术不具备,纵使有石桥墩建木拱桥的构思,锦带桥的上部结构也无法实现。本节主要分析日本木造传统中固有的技术。以下小节的主标题采用了日语的术语,破折号之后是笔者的解释。

3.1 木割术与规矩术——规定材料尺寸的技术和绘图的技术

简单来说,木割术是确定一座构造物中各构件大小尺寸和相关比例的方法,用文字和数字将这些尺寸和比例表现出来的文书被称作木割书;规矩术是用圆规和曲尺作图的技术。在锦带桥留世的最早的图纸中(绘制于元禄年1699,下文开始称元禄图),我们可以清楚看到这两种木工基本技术的体现。

从元禄图的木割书可以看到,锦带桥的大部分构造用材都采用了6寸正方形截面,仅是受力较大的第一根和第二根悬臂桁条以及拱心的栋木,采用了1.2尺×6寸截面的材料(标准材的两倍)。黑川的研究表明,6寸方的材料是当时柱材上常用的一种尺寸,也是一种市场上流通的规格材料[16]。使用小径的规格材,一方面采买简单、施工容易,另一方面也降低了设计中的变量要素。

锦带桥的古图共留存有12张,都是关于一品拱肋的侧样图,比例是1∶10,皆有4米多长,非常精细。滨岛正士的研究指出17世纪以来,随着工程组织日趋复杂化,使用毛笔绘制精细图纸的专业人士从木匠行业中分化出来,绘制精细的图纸成为习惯,多方都能看懂,也兼具表现的功能[17]。

关于锦带桥的曲线如何作图求出,从元禄古图上来看,桥板下方是有一条圆弧线的。日本的拱形桥梁无论是太鼓桥还是长崎石拱桥,采用的都是圆弧(中国石拱较为复杂的双心圆或三心圆在日本也未出现过)。另外一个可以补充的材料是18世纪出版的木工专业书《方圆顺度》[18]也记载了圆弧设计桥梁的办法。

工匠中村雅一通过研究元禄图,复原了圆弧的设计思路并应用到平成落架大修的桥梁设计中,中村相信锦带桥采用了半径等于跨度(即60度)的圆弧线,笔者认为是符合审美经验以及木工圆弧作图传统的。

图4 元禄图(局部)下方文字是其木割书。1699,和纸拼贴墨线绘制,87.0×387.0cm(原大小)。(来源 :岩国博物馆)

3.2 树种选择——在高强部分采用另外一种木材

由于最初的设计图的缺失,我们不知道原初锦带桥的树种是怎样的,但是从元禄图的木割书可以看出,大部分的结构用材都是松木,只是在重要的位置——上节提到的第一和第二根悬臂桁条以及栋木——使用的是榉木(Zelkova serrata)。这种在强度要求高的部位特别使用榉木的做法也是日本木造的一个传统,我们在爱本桥中发现了一样的做法,最下面的一根悬挑梁使用了榉木,其他构件则使用杉木。

3.3 组立技术——小材料捆绑成大材料的技术

锦带桥的拱肋由层层桁条经扒钉连缀、铁箍绑扎而成,这种由小材料拼成大材料,特别是在柱子上的应用,在东亚木建筑里经常看到,日语称这种办法为组立。特别是日本近世以来大断面材料逐渐匮乏,这样的应用增多起来。17世纪以来庆长度、宽文度的出云大社、方广寺大佛殿、松江天守城、东大寺大佛殿等都采用过组立柱的办法。

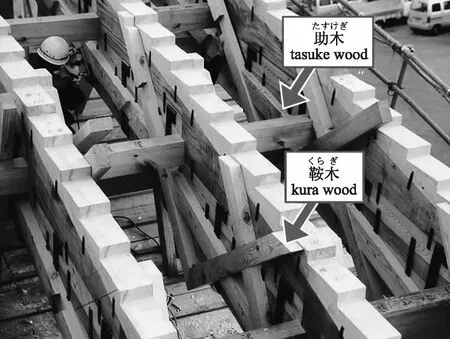

以上的例子中,庆长的出云大社、大佛殿和松江城的建造都与堀尾吉晴(Horio Yoshiharu)有关。在关原之战(1600)之后,堀尾出任了出云、隐岐的太守,建起了松江城,而同时迁出此地的太守正是吉川广家,两家可以说在松江城完成过一次权力交接。松江城的组立柱和锦带桥拱肋的绑扎方式非常接近,都是用扒钉固定,加铁箍捆扎(见图5)。锦带桥的组立技术会不会是从出云传来的呢?这值得进一步探索。

图5 松江城的组立柱(来源 :藤本贵之拍摄,2015)

3.4 补强技术——整体加固的技术

图6[5]可以看到,锦带桥拱肋两侧都钉有X状的加固材料,被称为鞍木。鞍木的内侧还有一根沿着拱曲线布置的构件被称作助木。这两种构件目前还没有在任何其他的结构中见过。从它们的名字中能看出些许来源的端倪。元禄图中的鞍木多是倒V型(从宽保图开始鞍木变成X型,并持续至今),与马鞍形状类似;而助是帮助之意,大概是说该构件可以帮助加固拱肋。这两个部件在元禄图中均有明确表现,但是否是原初的设计无法考证,地方志史料《岩邑年代记》天和二年(1682)的记载表明这两个部件可能是当年添加的([5],131页),很有可能是为了应对整体刚性不足的补救措施。实验表明这两个部件对锦带桥形成拱的整体性结构起到了重要的作用。另外,助木的内侧需要留出扒钉和铁箍的位置,鞍木的内侧需要留出与助木咬合的位置,这些在作图之初就要考虑,再次体现了精确作图的必要性。

从桥下往上看可以看到水平方向X状的材料,它们的存在是为了加强桥梁水平方向的刚性,这种做法也是比较传统的做法,在爱本桥古图纸中也有类似构件。

图6 锦带桥拱肋侧面的加强材料——鞍木和助木

4 锦带桥技术的传承

从1673年创建到2003~2005年最后一次落架大修,342年间,有42年的时间锦带桥进行了落架大修,如果算上桥板替换的修理,则有77年。在有着架替传统[注]“架替”是一个日语复合词,由“架ける”和“替える”两个动词复合而成,“架ける”是架设、敷设的意思,专指桥梁、梯子等具有联结功能之物的建设,“替える”是替换的意思,两个词连起来字面上看就是重新建造的意思。的日本木造文化中,对于锦带桥这样一座没有遮蔽物、使用频繁的桥梁,架桥之初就一定预设了通过重修来维持其寿命。通过文献调查我们知道锦带桥的重修一直掌握在当地几个工匠家族手中[19],世代的工匠之间通过什么方式传承架桥技术是本小节关注的问题。

4.1 古图

1∶10的图纸是最佳记录设计的办法,锦带桥留存了12幅古图,针对同一个对象留存这么多古图在日本也算罕见。一个问题很容易被问出 :为什么不使用同一张图纸?然而细观每一幅古图,细节处还是多有变化,有些是为了改良结构做出了调整(比如“后诘”的一体化),有些是因为材料的尺寸发生了变化(日本的架替传统通常会尽可能的利用旧材料,旧材料如果因为部分腐朽而被裁小,就会导致尺寸改变)。笔者认为,每次重新绘制图纸也是一种技术依赖,从1∶10侧样设计图开始,放样到型板然后再根据型板对实际材料进行加工,是一套固定化的工作流程。每次重新绘图也可以说是培训工匠的一个办法,尽管耗费着不小的人力。在平成的落架大修中,也能看到一样的传统,工匠中村雅一负责了设计图的绘制。作为年轻的受过现代教育的木工,他使用了Auto CAD来完成工作,但他并不是此次重修的工匠头领(日语称为栋梁,栋梁由老资历的海老崎担任),中村雅一于是成为下任栋梁的不二人选。

4.2 专用工具(型板和尺竿)

1∶10的设计图放样到1∶1大小的型板上,再根据型板加工实际构件,原大尺寸型板的使用可以解决很多更精细的问题,比如木构件之间、木构件与金属构件之间的避让等。参照型板来加工木构件是针对复杂形态(特别是曲线)和特殊细节的一种常用的木工方法,这种办法虽然精确但是比较费事,所以不管是在中国还是日本,在大木建造中一般只会应用在个别构件上,比如驼峰(日语称作蟇股)之类。像锦带桥这样一品拱肋全部的构件都在型板上表现出来实属罕见,这凸显了锦带桥拱桥结构的复杂和传承的不易。

在施工中,还有一套校对的尺竿被使用,这套尺竿的使用方法已经失传。2014年我们在旧料仓库中发现了部分并完成了整套尺竿的复原,该发现已发表[20](见图7),尺竿上记录的尺寸与第二张古图(绘制于宽保元年,1741年,下称宽保图)开始记录在其后每一张古图上的水平、垂直尺寸相符。细观这组数字,零零整整,未有一定规律,应该是宽保架替前一次的桥梁的测绘结果,之后的图纸纵使细节有所改变,还是忠实抄录这套尺寸,说明它们在实际应用时有着重要的参考价值。

图7 尺竿组装复原图

(注 :实线表示找到的部分,虚线是推测复原的部分。这套尺竿由横板、纵板和连接用斜板组成。板与板之间通过榫卯嵌合。横板上是水平尺寸,纵板上是垂直尺寸。分正反面使用,锦带桥三座拱桥的水平垂直尺寸各不相同,因此有三套尺寸。正面标识一套尺寸,反面标识另两套尺寸。纵板按照日语いろは歌谣编号。)

这套尺竿用来确定每一根出挑悬臂桁条最高点的位置,不仅要确定高度位置,还要确定水平出挑位置,因为锦带桥的悬臂桁条是斜着向上出挑,必须借助二维的尺寸在空间进行定位,这是应对特殊结构的一种非常实际的办法。

尺竿上所记载水平垂直尺寸从宽保图以后才开始出现,可以推测这个办法也并非原初就有,而是后来的重修中应对实际问题开发出来的。这体现了锦带桥造桥技术在重修之际的不断更新。尺竿上有“昭和二年五月(1927)”的字样,根据锦带桥的修缮记录,昭和4年进行过一次重修,应该是为那次重修制作的。而在最近两次重修——昭和27年(1952)和平成(2003~2005)中,随着新技术新工具的使用,这套尺竿就被忘记了。

4.3 口诀和身体技能

有一些尺寸仍然依赖口头传承,比如在对中村的访谈中我们得知345(3尺4寸5分)这样一个口诀,这个尺寸是拱肋之间的水平距离,而这一尺寸恰好是图纸没有传达的(图纸只是一个侧样,没有拱肋之间的距离)。

身体技能指木匠通过长期训练习得的一些经验技能。例如,用手敲打木材表面听声音判断内部腐朽状况;肉眼观测木材纹理判断它未来可能的弯曲方向,从而把它用在合适的位置不至于导致将来较大的变形等等。这类技能需要言传身教,难于形成量化标准,在日本的现代木工教育之中,仍然很重视这些身体技能的培养。当然这些技能不只存在于锦带桥的匠人之间,它们属于普遍的基本功。

4.4 时间、人才管理

在前文提到的42年/次的落架大修中,有的年间五跨桥同时翻修,有的年间只维修一跨桥。如果我们将五跨桥全部翻修一遍算作一次完全的重修,那么锦带桥自创建经历过16次完全重修,平均下来差不多20年更新一次。20年的时间对于人才培育非常合理,如果一名未来的栋梁在20岁左右的时候开始参与重修工程,20年之后他就有可能成长为下一任栋梁,时间上来说与人的工作寿命是相契合的。

然而事实上并没有那么理想,例如财政危机就会导致维修间隔时间延长,锦带桥的架替历史上有过两次时间较长的空白。长时间没有进行大修工程对一些技术手段的传承是不利的,第一次长时间间隔后,图面上出现了参与校对的水平垂直尺寸,可能是忘却了原初几何作图的规律方法,而担心结构不能成立于是刻意记录老桥桁条的空间位置,第二次又导致这套尺寸用法的遗忘。然而我们也可以视此为技术更新和制度改良的机会,在第一次长时间工程空白后,出现后诘一体化,锦带桥也一改从前五座桥一次性重修的办法,变为一桥一桥的修建,对于传承这无疑是制度上的改良,未来锦带桥的重修也在考虑恢复这样的制度。

5 结 论

锦带桥是一座连接岩国境内、锦川两岸城堡与城下町的永久桥梁,它的创建有着浓重的政治军事色彩。锦川宽度200米以上又接近入海口,洪水频发,任何以往的造桥经验在此都不适用。在来自中国的技术和思维的影响下,日本工匠采取传统木工技术,以木仿石,在悬臂桥的基础上采用金属捆扎的办法建造出了这座石桥墩多跨木桥,并在此后的300多年间,通过不断地重修维持着使用。造桥技术一直掌握在本地工匠团体中,通过图纸、口诀、专用工具等,遵从一定的重修体制传承了下来。

从结构理性角度来评价锦带桥,它并不优秀 :构造不甚合理,施工复杂,造价昂贵,其技术难于推广也反证了这一点。但是在当时当地的条件下,锦带桥确是可以解决问题的技术方案,并能持续重建至今。笔者感兴趣的是何以在日本传统木造文化中诞生了锦带桥这样的营造技术和传承办法,试总结如下。

首先,日本传统木结构营造文化有强大的接受和消化能力,从飞鸟时代的佛寺到镰仓时代的天竺样、禅宗样,历史上不同时期,都有从大陆传来的营造技术空降到日本,得到很好的消化与吸收并能够形成各自的“小传统[注]笔者在这里讨论的小传统,虽然借用了人类学家罗伯特·雷德菲尔德对复杂社会大小传统的二元分析的框架,但内涵不尽相同。”。日本各地的营造“小传统”通常围绕特定建筑物的营造和维护展开,从初创开始,建筑物和营造技术就被封装在一个独立系统中并能持续发展,最出名的例子莫过于578年初创的四天王寺和它的缔造、传承组织(金刚组),传承40余代并延续至现代社会。

其次,日本传统木构营造有强大的学习和创造能力,这与江户时代高度发展的木工技术以及发达完善的木材市场有关。大比例的绘图、放样和精细的材料加工形成了有效的工作链,加上市场上容易采买到各种规格的建材,使得他们能够实现非常规的、复杂的构思。在伸臂桥梁的基础上,做出太鼓桥般的弧线造型,在力学性能上还能宛如石拱桥一般,这是对木工技术的高度考验。另外,日本的木结构营造缺乏一种范式的约束,换言之缺乏“规矩”[注]原初的意思来源于作图时使用的规与矩,与日语的“规矩术”来源相同,但在中国木匠的语汇里,“规矩”一词有更丰富的含义,它指代专业的行业规范,既包含各类样式的规定也包含行业内部的一些隐性知识。后来这个词的用法延伸到一般的生活用语。,这与中国很不同。中国的各类营造往往被笼罩在官式营造的“大传统”规则之下,民间营造也受其影响,很难出现逾矩的建造。

最后,锦带桥能够持续300年的建造体现了地区政治单位对于建桥高度的自治权。一方面,通过对领域内全体士民定期征收建桥税金,保证了维修重建的资金[21];另一方面,工匠地位很高,从历代主持重建的匠人名簿可以看到他们都具有武士级别的身份,隶属家臣,对锦带桥的重建有话语权,保证了原初的设计得以传承。