机械辅助牵伸对前臂旋前肌群痉挛的影响

倪彦君 郑丽芬 雄鹰 刘钦刚 朱林剑 包海涛 郭金萍 唐迪 陈涛

作者单位:116013 沈阳军区大连疗养院解放军神经系统疾病康复中心(倪彦君,郑丽芬,雄鹰,刘钦刚,郭金萍,唐迪,陈涛);116024 大连理工大学机械工程学院(朱林剑,包海涛)

脑卒中后患侧肢体肌痉挛的发生率约为23%~94%,部分患者经过治疗仍然不能缓解,是不能向正常运动功能恢复过程前进的主要矛盾[1-2]。前臂旋前肌群肌痉挛导致前臂旋转功能障碍。前臂的旋转功能是进化至灵长类动物时出现的,对手功能的发挥具有重要的作用[3]。前臂的旋转功能障碍不改善,即使手功能恢复,也难以完成正常生活及劳动中的复杂动作,给患者重返家庭和工作岗位带来极大的困难和不便。本研究利用本中心与大连理工大学合作研发的前臂牵伸装置牵伸患侧前臂旋前肌群,旨在降低前臂旋前肌群张力,改善前臂的运动控制,以达到促进前臂和手功能恢复的效果。

1 资料与方法

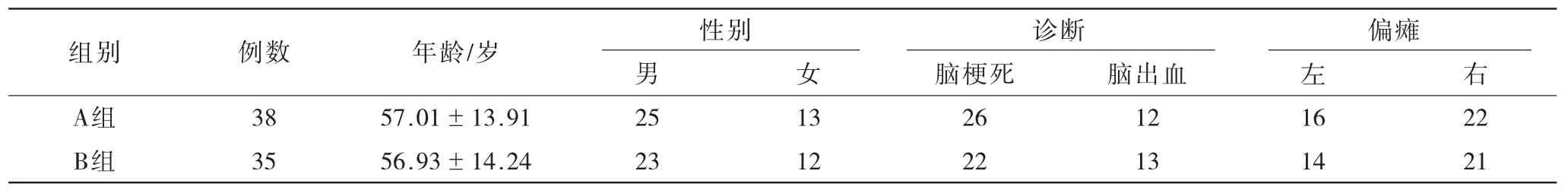

1.1 一般资料 观察对象为2013年3月至2014年8月在我院接受康复治疗的脑血管病偏瘫患者。脑血管病患者以1995年全国第四届脑血管病学术会议通过的各类脑血管病诊断要点为标准[4],并经相应的影像学资料证实。入选条件:①脑卒中初次发病或虽既往有发作但未遗留神经功能障碍。②患者病情稳定,可以保持坐位30 min,或在支撑下坐30 min,愿签署知情同意书。③患侧上肢Brunnstrom分期2期或3期,前臂旋前肌群痉挛评定改良Ashworth≥1+。排除条件:①住院期间病情恶化,出现新的出血或梗死灶。②有心、肺、肝、肾等重要脏器功能减退或衰竭。③服用乙哌立松、巴氯芬等肌肉松弛剂。根据年龄、性别、病因、偏瘫侧的情况,按住院顺序编号,随机分为机械辅助牵伸组(A组)和对照组(B组)。入选患者80例,脱落7例,牵伸组38例,对照组35例,两组基本情况比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性(表1)。

表1 两组病例基本情况比较[n,(±s)]

表1 两组病例基本情况比较[n,(±s)]

组别 例数 年龄/岁 性别 诊断 偏瘫男女脑梗死 脑出血 左 右A组 38 57.01±13.91 25 13 26 12 16 22 B组 35 56.93±14.24 23 12 22 13 14 21

1.2 治疗方法 两组患者入院后在药物治疗、高压氧、针灸和理疗的同时,根据病情的不同阶段,接受常规的运动疗法、作业疗法、日常活动能力训练等康复训练。A组患者前臂旋转肌只接受由本中心与大连理工大学合作研发的前臂旋前肌群牵伸装置(专利号ZL200310074498.1)进行的机械辅助牵伸。该设备类似于“末端效应器型机器人”,具有以下性能:①可以预设训练程序,记录患者运动轨迹及强度等训练参数,牵伸前臂旋后。②牵伸范围。在正常的尺桡关节活动范围基础上,从旋前90°到旋后90°,共180°的牵伸范围,无痛。③牵伸的速度。180°的活动范围,时间9~166.2 s(根据旋前肌群痉挛的程度调整),保持牵伸全程的匀速和无痛。④牵伸周期。牵伸从前臂旋前90°开始,达到前臂旋后90°时停留30 s~5 min(根据旋前肌群痉挛的程度调整),然后复原回到前臂旋前90°开始下一个周期。牵伸时患者面朝设备取坐位,患侧肩关节屈曲约90°,肘关节主动或被动保持伸直,将患者的手掌和手指固定在设备的分指扳上;每次牵伸时间20 min,2次/d,每次牵伸周期5~15个,疗程3个月。

1.3 评定标准 肌张力评定采用改良Ashworth痉挛评定分级,前臂运动功能评分采用Brunnstrom六级评定法,日常生活活动能力的评定采用Barthel指数法,均在入院时(M0),治疗1个月(M1)及3个月(M3)时进行评定。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0统计软件进行统计学分析处理,数据以±s)表示,计数资料比较采用χ2检验,计量资料比较用方差分析。

2 结果

2.1 两组患者肌张力评分情况比较 在开始牵伸治疗前,两组患者上肢旋前肌群肌张力评分相似,差异无统计学意义;牵伸治疗1个月时,两组患者上肢旋前肌群痉挛程度都有改善,组间比较差异无统计学意义(P>0.05);牵伸治疗3个月时A组患者上肢旋前肌群肌张力改善的程度明显优于B组(P<0.05,表2)。

表2 两组患者肌张力评分情况比较(A组n=38/B组n=35)

2.2 两组患者运动功能评分情况比较 两组患者入组时上肢运动功能评分相似,差异无统计学意义;牵伸治疗1个月时,两组患者上肢运动功能评分都有变化,但组间比较差异无统计学意义(P>0.05);牵伸治疗3个月时,A组患侧上肢的运动功能评分提高的程度明显高于B组,差异有统计学意义(P<0.05,表3)。

表3 两组患者运动功能评分情况比较(A组n=38/B组n=35)

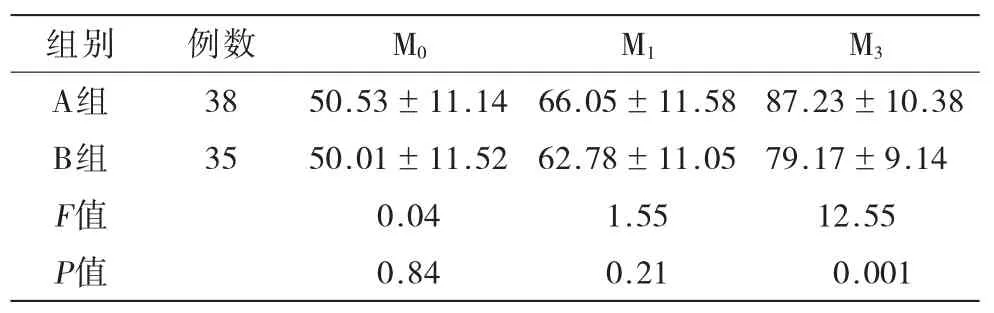

2.3 两组患者日常生活活动能力改善情况比较两组患者日常生活活动能力评分在开始牵伸治疗前基本相似,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。在牵伸治疗1个月后,两组患者日常生活活动能力评分都有提高,但组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。牵伸治疗3个月时,A组日常生活活动能力评分明显高于B组,两组评分相比较差异有统计学意义(P<0.05,表4)。

表4 两组患者日常生活活动能力改善情况比较(±s)单位:分

表4 两组患者日常生活活动能力改善情况比较(±s)单位:分

组别 例数 M0M1M3A组 38 50.53±11.14 66.05±11.58 87.23±10.38 B组 35 50.01±11.52 62.78±11.05 79.17±9.14F值 0.04 1.55 12.55P值 0.84 0.21 0.001

3 讨论

在痉挛状态下,拮抗肌及其周围组织被动机械性能的改变或拮抗肌不协调收缩等原因导致主动肌功能受限,妨碍脑卒中后偏瘫肢体的功能恢复[5-6]。如何缓解肌痉挛是解决脑卒中后遗症的关键,也是康复医学工作者关注的热点[7]。脑卒中后上肢肌痉挛表现为屈肌协同模式,前臂旋前肌痉挛,这种功能障碍是临床工作中一个棘手的问题,应予以重视。事实上前臂旋转功能障碍严重影响患者的生活质量[8]。在前臂旋后障碍时,由于肩关节无法代偿,将食物送入口中等前臂旋后的动作将受到影响,此时受前臂旋转功能障碍的影响,手功能亦受到限制。因此,积极地缓解和控制前臂旋前肌肌痉挛状态,改善前臂的旋转功能,才能促进手功能的恢复和提高。

肌痉挛发生后运动疗法的重点在于平衡肌张力,抑制痉挛模式,促进选择性运动和运动控制的恢复。牵伸训练是临床常用的缓解异常肌张力的治疗方法[9]。牵伸训练可以有不同的方式,包括被动牵伸、主动牵伸、延伸牵伸、等长牵伸和等速牵伸。牵伸可以增加软组织的可扩展性,其机制涉及黏性变形和肌肉与其他软组织的结构适应。持续有效地牵张痉挛肌可以使肌张力下降,改善肌肉-肌腱单位的弹性,减少肌肉-肌腱受伤的风险,保持或增加软组织可扩展性,缓解挛缩的疼痛,提高运动功能。通过牵伸训练,不仅可使痉挛得到缓解,还可以通过反复训练,逐渐建立持续效应,增加患侧肢体或躯干及健、患两侧间正常的协调运动模式,有助于从上肢屈肌共同运动中分离出来,进行主动的选择性运动。因此,合理有效的牵伸训练在肌痉挛的治疗中起着重要的作用。

目前临床的牵伸训练主要由康复治疗师徒手进行,这种模式存在一些弊端:一方面,治疗师的劳动强度大,难以保证训练的持续性、稳定性以及训练强度,而且训练过程枯燥单调,患者往往是被动接受治疗,参与治疗的主动性不够;另一方面,不能精确地控制和记录轨迹及强度等训练参数,难以对训练参数进行优化以获得最佳治疗方案,因此,影响了牵伸训练的质量。

我们根据牵伸训练的原理[10],模仿治疗师的手法,研发了前臂牵伸装置,用于进行前臂旋前肌群的牵伸。利用特定的机械装置进行牵伸训练,不是简单地模仿治疗师的手法。与治疗师徒手牵伸比较,该装置对靶肌群的牵伸不仅可以在治疗时间内保持匀速、力量均一,还可以根据患者患侧上肢所处于不同的Brunnstrom时期,选择被动牵伸、延伸牵伸、等长牵伸及等速牵伸的模式,或2~3种模式联合应用;同时,该装置力的牵伸-松弛的周期可控,即可以持续牵伸,也可以间断牵伸。间断牵伸与持续牵伸比较,间断牵伸具有抑制上肢屈肌过高肌张力的作用,对肌肉痉挛的预防和缓解都有一定的效果。间断牵伸关节将运动和牵伸相结合,合理分配二者的时间,能够降低患者康复过程中的不舒适度。此外,患者在前臂旋转障碍的同时,往往伴有患侧手指的屈曲,该装置还具有矫形器的功能,在对旋前肌群牵伸的同时,对同侧手指的屈肌痉挛也有牵伸的作用,是一种将单纯牵伸疗法和矫形器治疗相结合的抗痉挛疗法。

从临床应用该装置的疗效看,治疗组与常规组比较,牵伸组患者上肢肌张力改善的程度明显、运动功能恢复程度及在改善日常生活活动能力均优于对照组。结果表明,在常规康复训练的基础上,机械辅助牵伸对旋前肌群肌痉挛的缓解疗效明显。

因此,机械辅助牵伸在节省了治疗师的人力资源同时,有效地减低了前臂旋前肌群的肌痉挛程度,促使偏瘫患者患肢尽早从屈肌共同运动阶段向选择性分离运动转变,而前臂旋前肌群肌张力的改善,直接缓解了前臂的旋转功能障碍,减轻或解除了对手活动的影响,间接促进了手功能的改善和恢复,从而提高了患者的日常生活能力,有助于患者重返家庭和工作岗位。