基于资源环境承载力的长江经济带生态保护路径研究

王小艳

(中共湖南省委党校,湖南 长沙 410006)

一、新时代长江经济带发展的战略定位

20世纪80年代,陆大道院士提出的“T 形”发展战略格局[1],指出20世纪末期与21世纪初期我国应重点发展两条一级轴线——海岸地带轴与长江沿岸轴。“T形”开发格局主张被1987年编制的《全国国土总体规划纲要(草案)》采纳,这是长江沿岸地区开发首次上升为国家战略。但受制于改革开放初期国家相对薄弱的经济发展基础,长江沿岸轴的开放开发一直停留在规划构想阶段。直到1992年三峡工程的启动,国家再次提出要重点发展“长江三角洲及长江沿江地区经济”[2]。党的十四大报告指出:“以上海浦东开发为龙头,进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心城市之一,带动长江三角洲和整个长江流域地区的新飞跃。”此时,长江经济带再次确立国家战略地位并正式启动实质性建设。但因存在行政区划条块分割、协同发展机制体制不健全等原因,长江经济带长期处于内生自我开发阶段。21世纪前十年,沿江各省市为抢抓发展机遇,开始尝试探索长江经济带整体协同发展的合作协调机制,但是在基础设施建设、产业合作、对外开放、生态保护等方面相互之间的竞争多于合作。

进入新时代,面临着经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难、城乡区域发展不平衡、资源约束趋紧、生态环境恶化等诸多挑战,迫切要求有着良好发展基础的长江经济带成为支撑我国经济社会文化生态全面发展的有效抓手。2014年3月,李克强总理首次在政府工作报告中提出“依托黄金水道,建设长江经济带”。2014年9月,国务院出台了《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》,正式提出将依托黄金水道推动长江经济带发展,打造中国经济新支撑带,标志着长江经济带正式上升为国家战略。

针对如何推动长江经济带的发展,习近平总书记指出:推动长江经济带发展,理念要先进,坚持生态优先、绿色发展,把生态环境保护摆上优先地位,涉及长江的一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提,共抓大保护,不搞大开发[3]。2016年3月25日,中共中央政治局审议通过的《长江经济带发展规划纲要》进一步明确了推动长江经济带发展要坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位。2017年10月18日,党的十九大报告中再次明确指出:“以共抓大保护、不搞大开发为导向推动长江经济带发展。”“共抓大保护、不搞大开发”针对如何推进长江经济带发展这一问题给出了明确的答案,指出了清晰的思路。推动长江经济带发展,就是“必须从中华民族长远利益考虑,走生态优先、绿色发展之路,使绿水青山产生巨大生态效益、经济效益、社会效益,使母亲河永葆生机活力”。努力将长江经济带打造成生态文明建设先行示范带。

二、长江经济带主要资源环境要素分析

(一)区位优势突出

长江发源于中国西部的青藏高原的唐古拉山脉,在东部注入东海,覆盖上海 、江苏 、浙江 、安徽、江西、湖北 、湖南 、重庆 、四川 、云南 、贵州11个省市,全长 6397千米,是仅次于亚马孙河和尼罗河的世界第三大内河,是我国第一大河。在区位上,长江经济带横贯我国腹心地带,上接京津冀,下连珠三角,西连丝绸之路,东接长三角,区位优势明显,是世界少有的黄金水道,是我国生产力布局的核心地带,在区域发展总体格局中具有重要战略地位。长江水域港口众多,目前长江干线 2808 千米航道已经全面达到三级或三级以上航道标准,是我国最重要、最发达的内河航运系统,且水运具有低成本、大运量、低能耗的优势[4]。通过长江水道和沪汉蓉沿江高速铁路网,联动东中西三大开发区域,长江经济带将成为中国经济可持续发展的新动力,并将辐射带动内地发展。长江经济带连接东海出海口和西部云南口岸,把对东部、西部、西南部的开放,与对中亚西亚以及东欧地区的开放连接起来,形成与“一带一路”相匹配的战略部署,形成完整的对外开放格局。

(二)自然资源丰富

长江经济带南北位置适中,光热水土条件优越,具有独特的生态区位优势,自然资源丰富。长江水资源丰富,水生态系统服务价值巨大。流域面积172万多平方千米,水资源总量约为15388亿立方米,约占全国47.4%,多年径流量约9600亿立方米,约占全国水资源总量的36%,水力资源可开发量为2.81亿千瓦,占全国可开发量的53.4%,2015年水力发电量为8232.59亿千瓦时,约为全国的72.84%。鱼类资源丰富,约占全国淡水鱼类总数的33%。

长江经济带森林资源丰富,《中国环境统计年鉴2016》的数据显示,长江经济带11个省市的森林面积为8466.02万公顷,森林积蓄量为531 041.23亿立方米,分别占全国比重为42%和35.08%,高于长江经济带土地面积占全国比重的 21.23%,国家级和省级自然保护区面积为1778.8万公顷39.67%,湿地面积为11542.9千公顷21.53%[5]。

长江经济带耕地资源丰富优质,根据第二次全国土地调查数据,长江经济带 11个省市耕地总面积约4521.7万公顷,占全国的33.4%。根据已完成的3600万公顷耕地质量地球化学调查结果,耕地环境质量总体良好,无重金属污染耕地约 3016.61万公顷,占已调查面积的83.3%,绿地富硒耕地面积约122.41万公顷[5]。这为打造长江经济带粮食生产核心区和名特优农产品产业基地创造了良好的环境。

长江经济带矿产资源非常丰富,主要集中在上游和中游地区,具有品种多,储量大,共生矿多、易开采的优越性。据统计,长江经济带区内共有各类矿产 109 种,2016年的数据显示,长江经济带原生钒铁矿储量占全国的 94.98%,磷矿占88.77%,钒矿占 68.63%,硫铁矿占 62.22%,铜矿、锌矿、锰矿、钛矿、铝土矿、铅矿、钨矿和天然气储量等均在全国占有重要地位(表1)。

表1 2016年长江经济带主要矿产资源储量 万吨

资料来源:《中国统计年鉴2017》。

(三)科技创新要素集聚

长江文明是长江流域各区域文明的总称,始于公元前5000年,距今已经7000多年,与黄河文明等中国各大古代文明长期相互影响融合,繁育出了巴蜀文化、荆楚文化、吴越文化,最终形成中华文明,并影响着东亚文明乃至世界文明。长江文明区域之广,文化遗址数量之多密度之大,堪称世界之最。

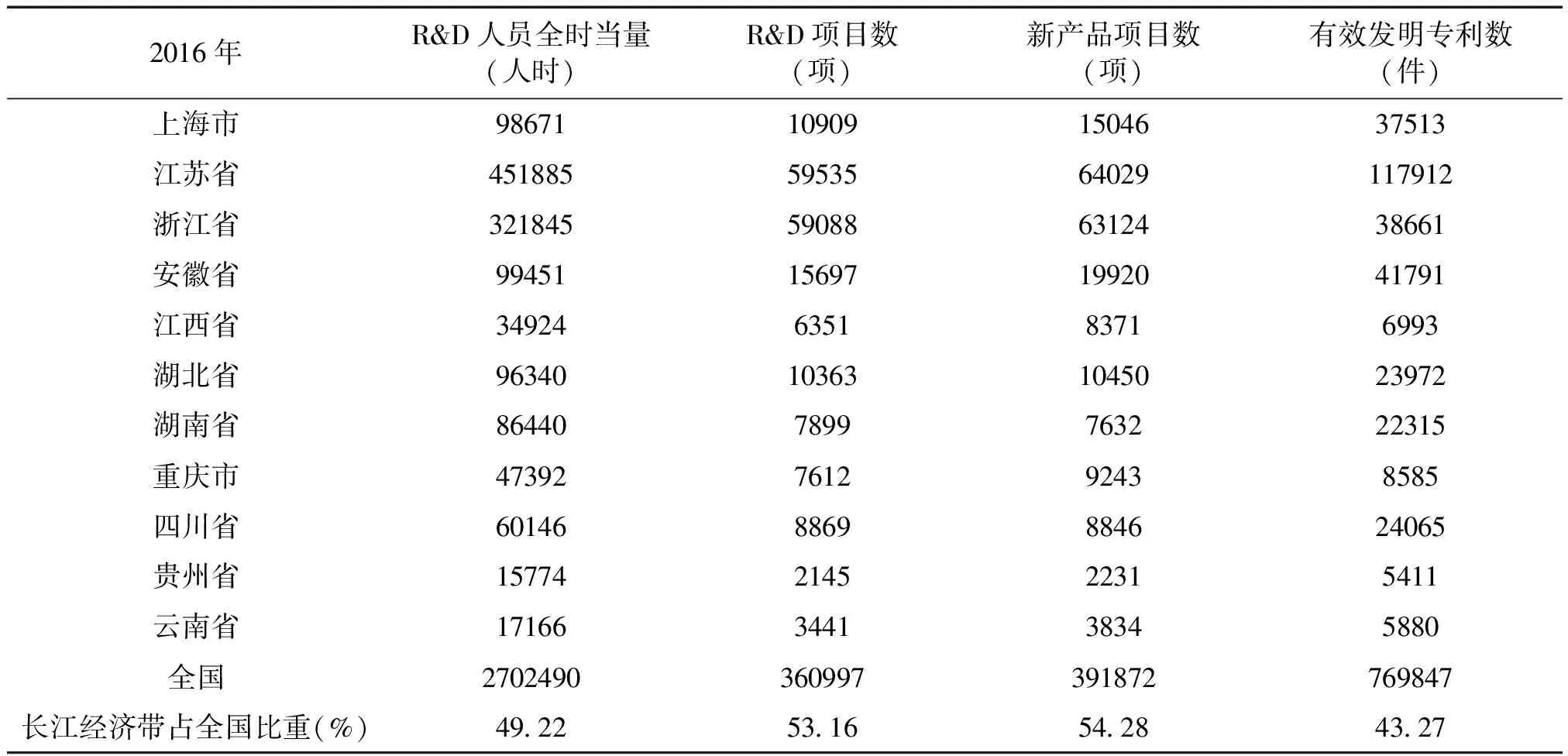

长江经济带人文基础雄厚,高等院校和科研院所数量众多,科技创新要素集聚,区域创新能力突出,在全国占据重要的战略位置,主要科技创新指标在全国范围内均占据了相当份额。2016的数据显示,长江经济带规模以上工业企业新产品项目数、R&D 项目数、R&D 人员全时当量、有效发明专利数、高新技术产业收入等多项指标总量的全国占比超过 40%,接近全国总量的一半(表2)。

表2 2016年长江经济带规模以上工业企业主要科技创新指标

资料来源:《中国统计年鉴2017》。

三、长江经济带生态保护的问题

(一)区域发展不平衡

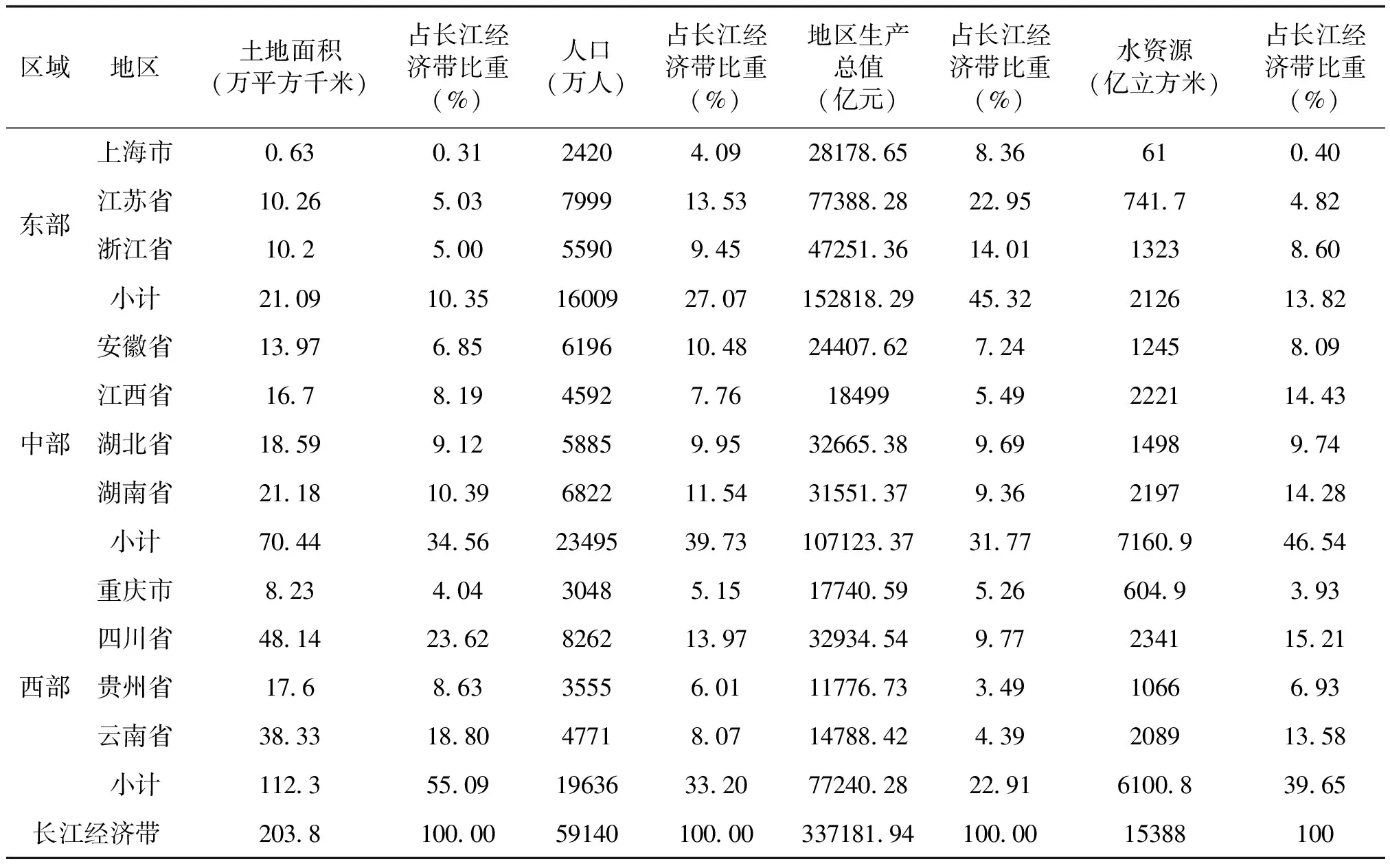

长江经济带 11 个省市横跨中国地形三级阶梯,上、中、下游自然资源、生态环境、地理条件呈梯度变化,社会经济发展也呈现出明显的区域差异。长江经济带的水、土等重要基础性资源的配置存在显著的差异,东部地区水资源和土地资源都相对稀缺,土地面积和水资源总量分别占长江经济带的10.35%和13.82%,却承载着27.07%的人口,支撑着45.32%的GDP;中部区域水资源最为丰沛,以34.56%的土地和46.54%的水资源总量承载着39.73%的人口、支撑着31.77%的GDP,西部区域则土地资源最为丰富,以55.09%的土地和39.65%的水资源总量承载着33.20%的人口、支撑着22.91%的GDP(表3)。从各类矿产资源的储量来看,也呈现出明显的梯度差序,西部区域的天然气、原生钛铁矿、钒矿、铝土矿等的储量均占长江经济带90%以上的比重,而东部区域仅石油储量占长江经济带的53.98%,其他主要矿产资源占比均为10%以下。从经济发展分布来看,东、中、西部三个区域分别处于创新驱动、投资驱动和要素驱动三个发展阶段[6]。以创新驱动为主的东部区域经济密度高,但资源相对稀缺,因此资源环境可承载范围内的发展空间有限,中部区域虽然资本和技术要素投入相对多,但是粗放发展问题依然严重,生态环境的破坏问题很突出,以要素驱动为主的西部区域过度的依靠矿产、水、土地资源的开发,必将加剧生态环境的承载压力。区域发展的不平衡及区域协同发展机制的不完善将成为长江经济带绿色发展的重要障碍。

表3 长江经济带分区域各省市基本情况

资料来源:《中国统计年鉴2017》。

(二)资源消耗粗放

长江经济带是我国传统制造业的重要生产基地,依托长江这一黄金水道,沿江集中布局了一批煤炭、化工、钢铁、采矿、电力、有色金属等高能耗及高强度资源依赖的产业。化学纤维、硫酸、化学农药原药、水泥等重化工产品产量庞大,在全国占绝对支配地位,工业产值占比大的化学原料和化学制品业、计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力、热力生产和供应业、非金属矿物制品业等都是高能耗产业。数据显示,2016年,长江经济带工业用水量为828.6亿立方米,占全国的63.36%,电力消费总量为22732.61亿千瓦时,占全国的38.05%,2012年能源消费总量为161463万吨标准煤,占全国的48.66%(表4)。高能耗产业的高密度分布,加上发展模式的粗放化,使得长江经济带的资源环境承载能力几乎已经接近上限,严重阻碍着长江经济带的绿色发展。

表4 长江经济带11省市资源消耗情况

资料来源:《中国统计年鉴2017》、《中国统计年鉴2013》,其中工业用水量和电力消费为2016年的数据,能源消耗为2013年的数据。

(三)环境污染严重

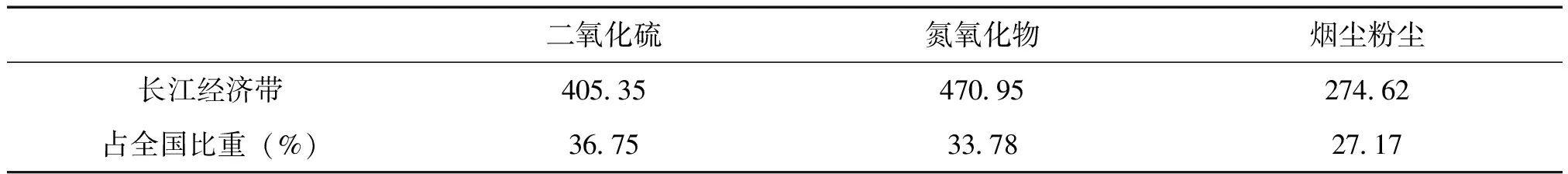

因为快速的工业化和城市化进程,加上长期以来的粗放式发展,长江经济带的环境污染物排放量大,以水污染和大气污染为标志的环境问题突出。数据显示,2016年,长江经济带11省市废水排放总量达314亿吨,占全国排放总量的44.16%,废水中主要污染物排放占全国比重大多超过了40%,其中,砷、镉、铅、汞、六价铬的排放量均占全国排放总量的50%以上(表5),废水中污染物的排放量长期保持在高位,造成长江支流总体污染较重,尤其是中下游水系污染严重,。二氧化硫、氮氧化物、烟尘粉尘等大气污染物排放量分别为405.35、470.95万吨和274.62万吨,分别占全国排放量的36.75%、33.78%和27.17%(表6),造成长江经济带的大气环境质量明显下降,长三角地区和成都平原地区的雾霾日在全国是最高的。2016年,长江经济带突发环境污染事件131起,占全国的43%。水生态环境的退化和大气环境的恶化使长江经济带绿色发展面临巨大挑战。

表5 2016年长江经济带11省市废水中主要污染物排放情况

资料来源:《中国统计年鉴2017》。

表6 2016年长江经济带11省市废气中主要污染物排放情况 万吨

资料来源:《中国统计年鉴2017》。

四、长江经济带生态保护的对策

(一)加强区域协同治理

长江经济带的生态保护,要加强上东中西区域的协同治理、上中下游的合作发展。首先,要打破地区间的行政壁垒,树立合作共赢的“共同体”理念。长期以来,我国行政区划禁锢、地方保护现象严重,导致各区域资源难以优化配置,生态保护效率不高。2014年4月28日,李克强总理在重庆主持召开座谈会上强调指出,建设长江经济带也是深化改革开放、打破行政区划壁垒、建设统一开放和竞争有序的全流域现代市场体系的重要举措。长江经济带的生态保护,必须增强系统思维,加强统筹协调,打破行政壁垒。区域内各行政主体,必须打破地方保护的思维定式,树立起合作共赢的“共同体”理念。其次,要立足区域差异,统筹规划并梯度推进全域发展。前面对长江经济带资源环境要素的分析表明区域内社会经济发展、资源环境禀赋都存在显著差异,因此长江经济带的生态保护要立足区域差异,统筹安排各区域的发展重点,建立健全区域间互动合作机制,提高要素配置效率,梯度推进并有序落实长江经济带的经济社会发展和生态保护,使长江经济带成为东中西部互动合作的协调发展带。

(二) 加强区域系统性保护

首先,长江经济带生态保护要融入到经济、政治、文化、社会四大建设系统。党的十九大提出“把我国建设成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”。这意味着“美丽中国”建设将被置于国家治理更加突出的位置,凸显了生态文明建设在“五位一体”总布局中的重要性。长江经济带的生态保护要融入到长江经济带经济、政治、文化、社会系统发展建设的全过程,从根本上改变以往生态文明建设与经济社会发展相互独立的状态,从系统内部推进经济社会的绿色发展。其次,要加强从源头到末端的系统性治理。长江经济带的生态保护要强化全过程治理,建立源头预防、过程控制、末端治理并重的生态保护机制,从根本上改变生产生活模式,从源头降低污染概率,从过程减少污染产生,从末端处理污染排放。最后,要构建系统化的生态环境保护格局。长江经济带涉及的资源要素众多,以“山水林田湖草”为有机整体,包括水陆、城乡、江河湖海等。2017年7月17日下发的《长江经济带生态环境保护规划》以系统的思维贯穿始终,坚持“人水和谐”的理念,整体谋划、系统推进水资源、水生态、水环境的保护,通过划定并严守水资源利用上线、生态保护红线和环境质量底线,有效利用水资源、修复水生态、改善水环境。贯彻“山水林田湖是一个生命共同体”理念,提出统筹上中下游整体保护、系统修复、综合治理。系统化的生态环境保护格局将更好地促进要素在区域间的流动、提高要素配置效率,促进长江经济带经济社会生态的长效发展。

(三)创新生态保护监管模式

首先,要建立多元主体参与的监管体系。随着人们对生态环境保护的关注度日益加强,对环境质量的要求逐渐提高,广大公众对生态环境保护的监督意识也越来越强。长江经济带作为中国经济活动非常活跃的地带,沿江布局了大量的高能耗、高污染、高排放的工业企业,资源环境恶化严重,对生态环境保护的监管压力非常大,只有创新监管模式,建立以政府、市场、公众、非政府组织等多元主体共同参与的监管模式,让各监管主体参与到环境监管的各个环节,形成一个多中心、多主体的环境监管体系,才能更加有效地保护长江经济带的生态环境。其次,要加大环境执法监督力度。一方面要建立绿色政绩考评体系。将生态文明建设的各项评价指标纳入到政府绩效考评体系,将资源消耗和环境污染等指标作为领导干部离任审计的重要参考,逐步建立健全生态环境损害问责制度。另一方面,要制定和完善生态环境保护的地方性法规,加强区域间的联合执法并强化执法监督和责任追究。最后,要建立生态保护监管平台。对自然资源、生态环境、经济社会发展的各个方面进行监测,运用大数据,对监测数据进行集成分析与综合应用,及时反映整个生态系统的综合状况、预警生态系统风险,同时,对生态保护和环境治理的全过程都实施严格的监控及动态管理。通过创新生态保护的监管模式,调动各主体参与到生态环境保护的监管,加强环境执法监督力度,建立生态损害问责制度、建立生态保护监管平台,实施全过程监控和管理,将提升长江经济带生态环境保护的监管质量,并最终实现综合效益的最大化。