东北红豆杉根腐病病原鉴定及生物学特性

祁金玉,刘波,高国平,高萌萌,尹大川,蔡立新

(沈阳农业大学林学院,辽宁 沈阳 110866 )

红豆杉又名紫杉、赤柏松等,常绿乔木,全身是宝,地栽高达25 m,世界珍稀树种,属国家一级保护植物,是集观赏和药用于一身的珍贵树种[1]。红豆杉主要分布在北半球,约有11种,目前我国共有4种和1变种[2],即云南红豆杉Taxusyunnanensis、西藏红豆杉T.wallichiana、东北红豆杉T.cuspidata、中国红豆杉T.chinensis和南方红豆杉T.mairei,除东北红豆杉分布在东北外,其余均产秦岭、淮河以南,多为星散分布。东北红豆杉主要分布在吉林长白山和黑龙江一带,辽宁东部山区有少量分布。

红豆杉的主要药用价值是它的提取物—紫杉醇[3]。然而,红豆杉在世界范围内自然资源贫乏,且紫杉醇含量极低[4],大约5~6棵100 a生大树中才能提取到1 g紫衫醇,可治疗一个癌症患者[5]。红豆杉树形美丽,果实成熟后红绿相映令人陶醉,因此也广泛应用于水土保持及园艺观赏。

由于天然红豆杉资源极其有限,且为国家保护的珍稀树种,所以人工种植红豆杉成为提取紫杉醇的主要来源。近年来,随着红豆杉人工种植面积的扩大,其病害逐年加重,其中红豆杉幼苗期易发根腐病。该病病原菌侵染性强,病害蔓延讯速,发生危害严重时可致红豆杉幼苗枯死,造成重大经济损失,已成为制约红豆杉人工种植的重要因素。研究该根腐病病原菌生物学特性,对于有效防治红豆杉根腐病具有重要意义。

1 材料与方法

1.1材料东北红豆杉,采自辽宁新民市农户的种植地,3 a生病株。

1.2方法

1.2.1病原菌分离培养取发病东北红豆杉根部,自来水清洗干净,在病、健相交处剪取2~3 mm组织。10%漂白粉(次氯酸钙)溶液消毒(漂白粉溶液现用现配)3~5 min,移至PDA培养基上,倒置,25 ℃下培养;待菌落长出后挑取前缘菌丝,回接于PDA培养基上,25 ℃温箱中培养;待菌落颜色变深后,无菌条件下镜检孢子。若仅有镰刀菌的孢子,则说明已获得了纯培养,否则,需继续转接纯化,直至获得纯培养。

1.2.2病原菌鉴定及致病性检验采用形态学和分子生物学相结合的方法进行鉴定。对菌落形态进行描述,并在显微镜下观察测量菌丝及分生孢子形态及大小等,鉴定其种类[6-8]。采用CTAB法提取基因组DNA[9],以ITS1与ITS4作为引物进行PCR扩增。序列测定工作由大连宝生物工程有限公司完成。将测得的ITS序列用GenBank中的BLAST序列比对工具进行目的序列比对[10-12]。

根据柯赫氏法则,将分离到的病原菌制成孢子悬浮液(10×10倍镜下每视野20~30个孢子)接种在3 a生健康东北红豆杉植株根部,每株接种100 mL,检测菌株的致病能力及植株发病症状。从接种后发病的植株上再进行病原菌分离,确定分离菌株的致病性。

1.2.3碳源对病原菌菌丝生长的影响以Crapek为基础培养基,不加碳源的培养基为对照,分别以等碳量的葡萄糖、蔗糖、木糖、淀粉、果糖、乳糖作为供试碳源,配成含不同碳源的培养基,用直径0.5 cm的无菌打孔器切取病原菌菌落,接种在配制好的平板培养基中央,置于25 ℃培养箱中倒置培养,每个处理5个重复,5 d结束。采用生长速率法测量菌落直径[6],观察记录菌落特征。

1.2.4氮源对病原菌菌丝生长的影响以Crapek为基础培养基,分别以等氮量的蛋白胨、草酸铵、氯化铵、L-谷氨酸、硝酸铵为供试氮源,配成含不同氮源的培养基,用直径0.5 cm的无菌打孔器切取病原菌菌落,接种在配制好的平板培养基中央,并设置无氮培养基对照,培养方法同1.2.3。

1.2.5温度对病原菌菌丝生长的影响用直径0.5 cm的无菌打孔器切取病原菌菌落,接种在PDA培养基上,分别置于5,10,15,20,25,30,35 ℃的恒温箱中培养,方法同1.2.3 。

1.2.6pH值对病原菌菌丝生长的影响用HCl(1 mol/L),HCl(0.1 mol/L),NaOH(1 mol/L),NaOH (0.1 mol/L)分别配制pH值为5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5的PDA固体培养基,用直径 0.5 cm的无菌打孔器切取病原菌菌落,接种在配制好的不同pH值的平板培养基中央,培养方法同1.2.3 。

1.2.7光照条件对病原菌菌丝生长的影响将直径0.6 cm的菌饼置于PDA平板中央,设12 h日光灯光暗交替照射、灯光持续照射、完全黑暗3个处理,于25 ℃下培养,培养方法同1.2.3 。

2 结果与分析

2.1病原菌的鉴定及致病性

2.1.1形态特征东北红豆杉根腐病主要危害3~5 a生幼苗根部,短期内引起苗木发病,最先表现为顶梢几个针叶褪绿,随着时间推移发黄,几周后,枝梢枯黄增多,很快全株枯黄,这时仔细观察可见顶芽已全部枯死,挖出幼苗的根系,可见小根全部枯死,手捻根部皮层腐烂极易脱落,并在皮层下可见大量白色丝状物(图1)。

A.发病症状;B.根部受害症状;C.分生孢子(a大型分生孢子;b小型小孢子)图1 东北红豆杉根腐病症状及病原菌孢子形态

培养基上菌落灰白色,稀绒状,可见清晰圈带。粘分生孢子座,乳突状聚生,粘质灰白色,于移植块四周基质上形成。该菌产生两型孢子:大型分生饱子产于粘分生孢子座上或气生菌丝单生瓶梗上,直或弯曲,多为不等边纺锤形,中间1~5个横隔,3隔居多,孢子无色,大小为(19.0~68.0)μm×(3.5~7.0)μm;小型分生孢子梗细长,分枝,孢子宽卵形,无色,有时有1个横隔,大小为(8.0~10.0)μm × (6.0~10.0)μm (图1)。

2.1.2分子生物学鉴定对菌株进行rDNA ITS测序结果表明,扩增产物片段大小为545bp(图2)。

应用以上测序结果在GenBank中进行对比分析,从数据库中比对到相似度99%的茄腐皮镰孢菌Fusariumsolani,登录号为Sequence ID:JX524022.1。

因此,在形态学鉴定的基础上结合分子生物学检测结果,可以确定东北红豆杉苗木根腐病病原菌为茄腐皮镰孢菌Fusariumsolani(Mart.)App.et Woll.,属于子囊菌门的无性型。

图2 东北红豆杉根腐病病原菌DNA测序序列

2.1.3致病性检验东北红豆杉接种后发病初期根部无变化,叶片变黄,后期整株枯萎,根部腐烂。经分离培养鉴定再次获得茄腐皮镰孢菌。证明茄腐皮镰孢菌是东北红豆杉根腐病的致病病原菌。

2.2病原菌的生物学特性

2.2.1碳源对病原菌菌丝生长的影响病原菌在不同碳源培养基上均能生长。在乳糖和淀粉上菌落稀疏,在其余碳源上菌丝生长旺盛、致密;在蔗糖上生长速度快,第5天菌落直径(5.99±0.17)cm,平均生长速率为(1.08±0.08)cm/d,在葡萄糖培养基上菌丝生长相对较慢,5 d后菌落直径为(5.22±0.10)cm,平均生长速率为(0.92±0.05)cm/d。病原菌在无碳对照培养基上也能微弱生长(表1)。

蔗糖、果糖培养基上菌落近圆形,蔗糖培养基上菌丝比其它碳源培养基上的菌丝粗壮,絮状,结构紧密。木糖培养基上菌落近圆形,白色,边缘波状,菌丝较细,结构较密。乳糖培养基上菌落呈辐射状,浅白色,菌丝纤细,结构疏松。乳糖和蔗糖培养基上菌落稍呈浅蓝色。淀粉、无碳的培养基上,菌落结构最疏松,菌丝最纤细。

表1 不同碳源对茄腐皮镰孢菌菌丝生长的影响

2.2.2氮源对病原菌菌丝生长的影响病原菌在不同氮源培养基上均能生长。在蛋白胨的培养基上菌落致密,菌丝生长旺盛,生长速度最快,第5天菌落直径(6.66±0.09)cm,平均生长速率为(1.12±0.05)cm/d。在硝酸铵培养基上菌丝生长缓慢,5 d后菌落直径仅为(2.34±0.10)cm,平均生长速率为(0.34±0.11)cm/d。在无氮对照培养基上也能微弱生长(表2)。

蛋白胨、L-谷氨酸培养基上菌落近圆形,近白色,蛋白胨培养基上菌丝比其它氮源培养基上的菌丝粗壮,絮状,结构紧密。草酸铵、氯化铵培养基上菌落红褐色,边缘波状,菌丝较细,结构较密。氯化铵培养基上菌落形状不规则。硝酸铵培养基上菌落呈辐射状,浅白色,结构致密,形状不规则。无氮源培养基上,菌落结构最疏松,菌丝最纤细。

表2 不同氮源对茄腐皮镰孢菌菌丝生长的影响

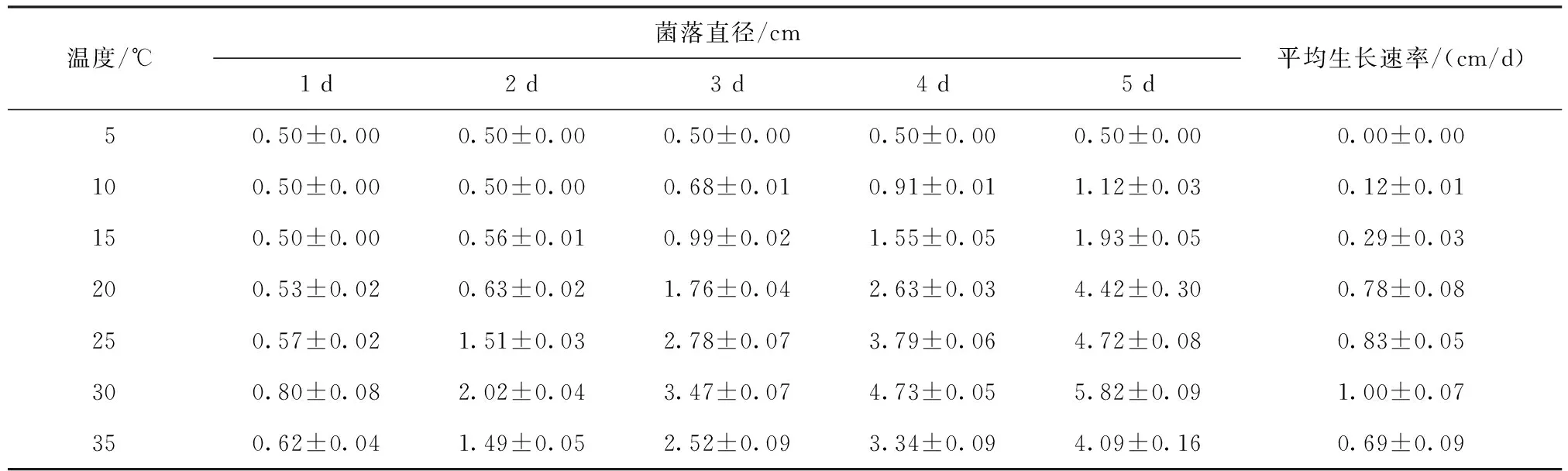

2.2.3温度对病原菌菌丝生长的影响病原菌在10~35 ℃均能生长,10~30 ℃菌丝生长速度随温度升高而加快。适宜生长温度为20~35 ℃,30 ℃时菌丝生长速度最快,第5天菌落直径达(5.82±0.09)cm,平均生长速率为(1.00±0.07)cm/d。35 ℃时生长速度下降,5 ℃时菌丝几乎不生长(表3)。30 ℃时,菌丝粗壮,菌落致密。10 ℃时,菌丝纤细,菌落稀疏。35 ℃时,易感染杂菌。

表3 不同温度对茄腐皮镰孢菌菌丝生长的影响

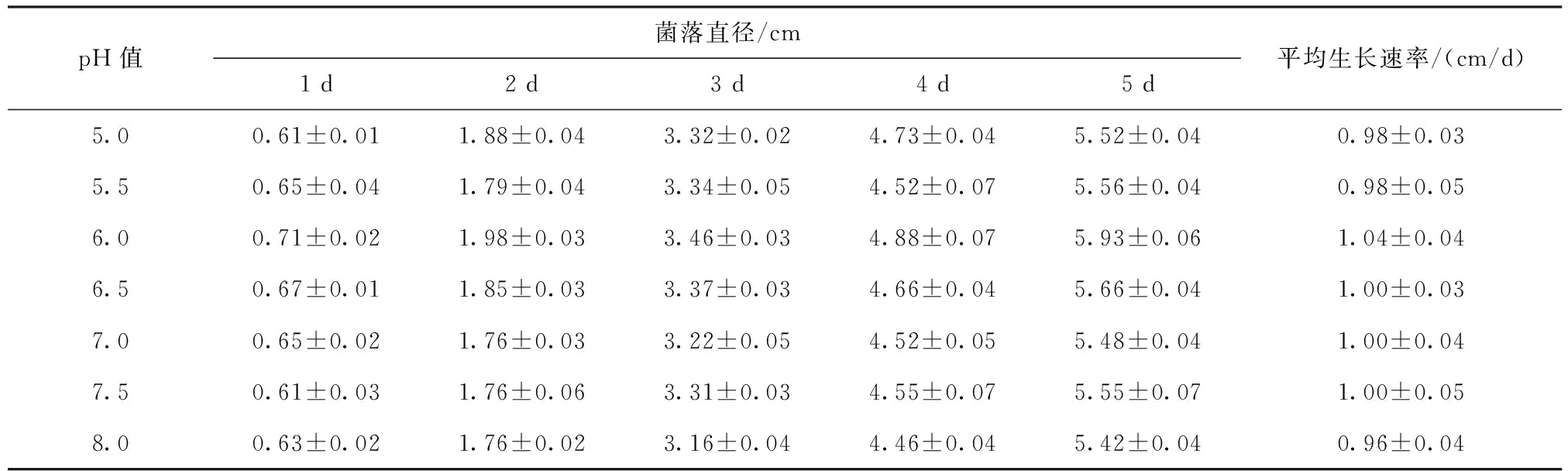

2.2.4pH值对病原菌菌丝生长的影响病原菌在pH值为5.0~8.0的培养基上均能较好生长,菌丝生长均较致密,在pH值6.0时生长最好。在pH值大于7.0时,菌丝颜色呈浅棕褐色,易受其它杂菌污染(表4)。

表4 不同pH值对茄腐皮镰孢菌菌丝生长的影响

2.2.5光照对病原菌菌丝生长的影响镰刀菌在不同光照条件下均能生长。在12∶12光暗交替条件下菌落致密,菌丝生长旺盛,第5天生长速度最快菌落直径达(5.82±0.09)cm,平均生长速率为(1.00±0.07)cm/d。全黑暗条件下菌丝生长缓慢,5 d后菌落直径仅为(3.66±0.11)cm,平均生长速率为(0.59±0.14)cm/d(表5)。

表5 不同光照对茄腐皮镰孢菌菌丝生长的影响

3 结论与讨论

红豆杉根腐病病原菌为茄腐皮镰孢菌Fusariumsolani(Mart.)App.et Woll.,属于子囊菌门无性型。该病原菌对多种不同碳源和氮源均能利用,最适碳源、氮源分别为蔗糖、蛋白胨;适宜病原菌菌丝生长的温度为20~35 ℃,30 ℃时达到最大生长量,属于中高温型菌种;较适宜病原菌菌丝生长的pH值为5.0~8.0,最适pH值为6.0,为喜偏酸环境的菌种;不同光照条件下病原菌菌丝均能良好生长,在12∶12光暗交替条件下生长最快并最好。

本研究中,适宜病原菌菌丝生长的温度范围与王勇[13]和贾延祥[14]的研究结果基本相同;但适宜病原菌菌丝生长的pH值与王勇有较大差别,王勇研究中最适pH值为6.0~8.0,中性条件下生长最好。本研究中病原菌菌丝在光暗交替条件下生长最好,与贾延祥小麦根腐病尖孢镰刀菌研究结果相同,但其研究茄腐皮镰孢菌在全光照条件下生长好,陈先中[15]等人对杨树烂根病镰刀菌的试验结果是不同光照条件生长速度无差异。这种不同是否与地域分布、菌株菌种和寄主有关,还有待进一步研究。