传统入路与后路经椎旁肌间隙入路椎弓根螺钉内固定对腰椎骨折患者的临床疗效和关节功能恢复的影响

刘 俊,郭锦明,严宏生,章 斌,崔志明,徐冠华

后路椎弓根螺钉内固定是治疗腰椎骨折的主要手术方式。传统后路切开复位内固定常需对腰背肌群完整剥离以暴露伤椎和关节突,创伤较大,术后患者易产生慢性疼痛。自1968 年 Wiltse 等[1]首次采用经多裂肌和最长肌间隙入路治疗腰椎骨折以来,经肌间隙入路越来越多地应用于腰段骨折的治疗中,且其早期疗效和优越性也已得到一定程度的肯定[2]。但是经肌间隙入路固定在下腰椎骨折的疗效研究尚不深入,尤其对于术后腰椎稳定性、髋、膝关节功能的影响临床报道很少。为了比较经肌间隙入路与传统入路在腰椎骨折内固定术中的疗效,及术后对脊柱稳定性和髋、膝关节功能的影响,笔者在本研究中进行回顾性分析。

临床资料

1 一般资料

回顾性分析2008年10月—2014年3月如皋博爱医院收治的腰椎骨折患者86例的临床资料。其中男性47例,女性39例;年龄56~76岁,平均66.2岁。受伤节段:L342例,L424例,L520例。致伤原因:高处坠落伤35例,道路交通伤30例,其他21例。86例患者均采用后路经伤椎椎弓根螺钉内固定术,其中44例采用传统入路,42例采用经椎旁肌间隙入路,所有手术均由同一组医生实施。两组患者在性别、年龄、随访时间、术前邻近节段退变情况等一般资料方面比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

纳入标准:(1)骨折节段为L3~L5,椎体前缘压缩>1/3;(2)单节段骨折;(3)不伴脊髓神经损伤,鞍区感觉和大小便功能正常;(4)均行后路短节段椎弓根钉棒系统内固定术;(5)术后随访时间2年以上且资料完整;(5)本研究经本院伦理委员会批准,并签署知情同意书。排除标准:(1)既往有腰椎手术史或伴有椎管狭窄、椎间盘突出且有手术指征者;(2)骨折块粉碎、突入椎管,伴有神经症状、需行椎管减压者;(3)由于各种原因不能完成随访研究者。

表1 两组一般资料比较(例)

2 手术方法

传统入路组采用腰部后正中切口,传统入路手术。患者全麻成功后,取俯卧位,C臂机透视确定受伤节段,并标记伤椎。作腰部后正中切口,长8~10cm,依次切开皮肤、皮下、深筋膜,切开棘上韧带,自棘突、椎板骨膜下剥离双侧骶棘肌,显露受伤节段及下方相邻一个节段关节突关节及椎板。插入导针,C臂机下透视定位无误后,用自动拉钩牵开两侧椎旁肌,暴露椎弓根钉进针点,置入椎弓根钉,固定伤椎及下方两个椎体,安装连接棒撑开、提拉复位,最后旋紧螺塞。逐层缝合,加压包扎。经椎旁肌间隙入路组经椎旁肌间隙入路,麻醉体位同传统入路组。采用后侧旁正中双切口,切口距离正中线2~4cm。切开皮肤后,在皮肤和深筋膜之间向两侧分离,于双侧多裂肌与最长肌肌间隙内,在中线两侧旁约2cm,切开腰背筋膜,可见最长肌与多裂肌之间的自然分界面。钝性分开肌间隙,暴露关节突关节。以与传统入路组相同方法安装椎弓根螺钉系统,撑开复位,透视满意后,锁紧所有螺钉。最后缝合肌间隙筋膜及皮肤,切口放负压引流管2根,术后2d拔除。

3 术后处理与随访

两组术后均予补液抗炎对症治疗,术后9~11d按期拆线,佩戴支具固定。术后1个月部分负重下地活动,3个月后完全负重。所有患者术后电话或门诊随访24~60个月,平均52.1个月。所有患者均获得随访,无死亡或其他失随访情况。末次随访拍摄腰椎正侧位片。术前、术后2周、6个月和末次随访时摄卧位脊柱全长正、侧位X线片,测量椎体高度恢复情况。脊柱后凸角采用Cobb法测量,包括胸椎后凸角(T2~12)、腰椎前凸角( L1~S1)。矢状面平衡:测量C7铅垂线至S1后上角的距离。颌眉角:下颌-眉弓的连线与地面垂线的夹角[3]。术后3d行疼痛VAS评分。

4 脊柱、髋关节和膝关节功能

采用ODI评分评价脊柱功能[4],采用Harris评分评价髋关节功能[5],采用美国特种外科医院HSS评分评价膝关节功能[6]。ODI评分:0~20%为轻度功能障碍;21%~40%为中度;41%~60%为重度; >60%表示非常严重,需卧床休息。Harris评分:满分100分,>90分为优良,80~89分为较好,70~79分为尚可,<70分为差。HSS评分:>85分为优,70~84分为良,60~69分为中,<59分为差。

5 统计学处理

结 果

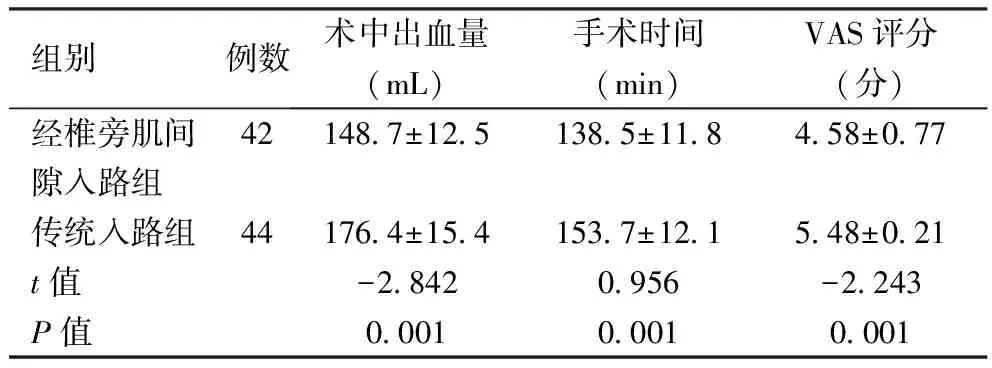

1 两组术中出血量、手术时间、VAS评分比较

经椎旁肌间隙入路组出血量、手术时间、术后3d VAS评分均少于传统入路组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组术中出血量、手术时间、VAS评分比较

2 两组患者术前术后Harris、HSS、ODI评分比较

术前两组Harris、HSS、ODI评分差异无统计学意义,术后经椎旁肌间隙入路组Harris、HSS、ODI评分均优于传统入路组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者Harris、HSS、ODI评分比较

3 两组不同时间点矫形程度比较

术前、术后2周、3个月两组差异均无统计学意义,但术后6个月和末次随访时两组差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组不同时间点矫形程度比较

讨 论

严重的腰椎骨折常常需要手术治疗,切开复位内固定术是手术治疗的主要方法。以往多采用后正中入路暴露受伤节段,对腰背筋膜和软组织、韧带损伤较大,容易导致患者术后疼痛、淤血及腰肌劳损,影响患者的生活质量。近年来,随着微创外科的发展和患者对术后康复速度要求的提高,在降低手术创伤的基础上快速手术更符合快速康复外科的理念。1988年Wiltse等通过尸体解剖发现,多裂肌起自横突,止于上位2~3椎体棘突的下缘。最长肌在胸腰椎起于胸椎的横突尖及其附近的肋骨,在腰椎起自副突或横突,向上止于颞骨乳突后部。多裂肌和最长肌之间存在一定的间隙,位于棘突旁2cm左右,在此间隙中进行分离可到达椎弓根[6]。此后更多的临床研究表明,术中保留椎旁肌肉的生理结构及脊柱后方韧带复合体的完整性将极有利于缓解腰椎骨折患者术后疼痛,改善脊柱功能[7]。

本研究结果提示,经椎旁肌间隙入路行椎弓根内固定可有效减少术中出血量,在减少手术创伤的基础上缓解术后疼痛。多裂肌和最长肌较易剥离,这样既避免了剥离肌肉的起止点,又避免了自动牵开器造成的长时间挤压损伤,减少了腰背疼痛的发生率[8]。同时经椎旁肌间隙入路手术能有效保护多裂肌和神经支配功能,减少出现邻近节段退变的风险。陈云生等[9]研究表明,传统开放式手术存在准确率低、缺乏客观指标的判断、并发症发生率高等缺点,长时间持续对肌肉进行牵拉,导致肌肉内压力剧增,血流减少,极容易引起肌肉出现变性、坏死和萎缩退变。俞武良等[10]在对腰椎退行性疾病采用经椎间隙入路治疗后发现,在MRI图像中,经椎旁肌间隙入路组患者术后多裂肌的横截面积与术前比较无明显减小,且未见明显的椎旁肌纤维化。这与本研究结果对应,说明经椎间隙入路在减少肌肉剥离的基础上,减少了手术创伤。由于腰背痛、活动受限将在很大程度上影响下肢功能,因此本研究还对两组的脊柱稳定性和髋关节、膝关节功能进行了比较。结果发现,术后6个月和末次随访时经椎旁肌间隙入路组和传统入路组胸椎后凸角、腰椎前凸角、矢状面平衡和颌眉角有明显差异,因此可以认为,经椎旁肌间隙入路手术对脊柱稳定性和功能的影响上要远远低于传统手术。其原因与术中减少多裂肌的损伤有关,胸椎后凸角、腰椎前凸角、矢状面平衡和颌眉角是衡量脊柱稳定性的重要指标,前两者主要测量曲度,后两者从整体力线平衡上观察脊柱稳定性。脊柱稳定性下降也是造成术后腰痛的重要原因。本研究中经椎旁肌间隙入路组脊柱平衡的丢失明显少于传统入路组,因此术后疼痛发生率也明显降低。Tomoaki等[11]研究表明多裂肌在维持术后脊柱稳定性中起到重要的作用,因此在腰椎后路手术中影响最大的就是多裂肌。经肌间隙入路避免了对多裂肌的剥离,保留了它在棘突上的起点,术后瘢痕较小,很好地解决了大手术带来的后遗症的问题,避免手术并发症的发生,减少术后下腰痛[3,12];同时保留了多裂肌的血供,降低了肌肉缺血性坏死的风险。在对髋、膝关节功能的比较上,本研究提示,经椎旁肌间隙入路组下肢功能优于传统入路组,这与术后疼痛、脊柱活动早密切相关[13-14]。术后髋、膝关节功能障碍与脊柱平衡的丢失密切相关。脊柱稳定性下降、后凸畸形等将导致下肢关节力线改变,负重增加,导致髋膝关节疼痛和功能障碍。

经椎旁肌间隙入路是基于解剖学研究而提出的新型入路,目前在临床应用尚不广泛。很多临床学者认为该入路并不能做到完好地显露和固定,但本研究表明,经椎旁肌间隙入路不但可以较好地暴露术野,而且可以减少腰背筋膜和腰背肌损伤,降低术后腰痛、活动受限的发生率,同时达到更高的脊柱和下肢关节功能评分,说明这种手术方式切实可行,而且利于术后康复锻炼,这是本研究的创新之处。综上所述,随着医学影像技术的发展与手术器械的精密化,快速康复外科理念逐渐深入临床。经椎旁肌间隙入路治疗腰椎骨折不仅能保证临床疗效,还能最大程度减少患者的医源性创伤,减少手术并发症的发生率。但本研究的样本量相对较少,对关节功能的研究还不深入,还需要大样本量的前瞻性研究,以进一步证实结论的可靠性。