价值共创的理论与实践:基于“共振”视角的综述

尤建新 王岑岚

(1.同济大学 经济与管理学院,上海 200092;2.上海大学 管理学院,上海 200444;3.佛罗里达国际大学 信息系统与商业分析系,美国迈阿密 33199)

1 “共振”视角下的价值共创概念

“共振”是物理学上一个运用频率非常高的专业术语,是指一个物理系统在特定频率(共振频率)下,比其他频率以更大的振幅做振动的物理现象。本文尝试以“共振”视角来探索价值共创理论的本质:价值共创的目的是为了提升价值,价值共创的路径是通过把顾客资源融入价值创造系统中,在“共振”中更好地实现价值创造。如何找到顾客和企业的“共振频率”使得企业与顾客达成双赢,是实现价值共创的首要任务。

在互联网高速发展下,顾客有更多的机会参与到产品研发、生产、营销、使用等不同环节,不再仅仅是顾客,可以同时是参与研发和营销的人,可以是价值创造者。价值共创已经成为新经济时代和新技术背景下企业商业模式重构和竞争力构建的重要理论依据。相对于传统的商品主导逻辑(Goods-dominant logic),Vargo 和 Lusch(2004)提出了一种新的范式:服务主导逻辑(Service-dominant logic,简称 S-D 逻辑),通过对服务、资源、顾客的角色及价值创造等方面的重新认识,为互联网环境下的服务创新和服务设计提供了一种全新的思路(Dong et al.,2008)。价值共创的概念最早由Prahalad和Ramaswamy(2004)提出,被广泛应用于品牌管理、市场营销、虚拟社区等管理学领域,服务主导逻辑的提出进一步推动了价值共创理论的发展(许世震等,2018)。

顾客的参与正逐步改变以企业为核心的单向资源利用逻辑,顾客拥有的个人资源难以被企业完全获取和支配,需要通过彼此的资源整合来实现价值共创(吴瑶等,2017)。商品主导逻辑将企业作为价值创造的核心,顾客作为价值消费者,以收入成本差实现企业价值。而在“互联网+”的环境下,顾客在消费产品或者服务的同时也创造价值。如何将顾客的资源融入价值共创的过程中,从而实现“共振”,是价值共创的核心问题。西方的价值共创理论研究侧重于理论假设推导,实证和理论应用相对有限。李朝辉和金永生(2013)总结关于价值共创的研究中,概念性、框架性的研究相对比较多,而实证研究非常少,需要后续学者进行广泛而深入的研究。为此,基于文献梳理将价值共创理论和实践进行宏观、中观和微观的归纳,并以“共振频率”视角探索价值共创的理论和实践,有助于进一步拓展价值共创的发展空间。

2 理论发展

2.1 服务科学与服务设计

业界和学术界在同一时间段提出了服务科学这一新兴领域, 针对服务行业特有的问题,结合来自不同学科的理论和方法,研究服务系统和综合资源复杂网络内的价值共同创造问题。IBM 正式提出服务科学之后,研究重心开始转移到服务创新过程和模型构建上来。2008年,IBM 已经成功从硬件制造公司转型为服务公司,其大部分收入来自增值服务,而不再是计算机类产品。 伴随着服务科学研究的蓬勃发展,学术领域也越发重视服务科学。服务科学是一个新的跨学科研究领域,涉及市场营销、运筹学、管理学、工程学和计算机相关学科,并且需要这些领域的专家合作才能解决服务现实中遇到的问题;需要利用服务科学的研究方法对服务经济中遇到的问题进行描述和解释,并且提供解决问题的整体思路和方案。Ostrom(2015)等认为前沿的服务研究应该是通过认识价值共创、深刻理解顾客需求以实现服务创新;服务创新已变为一个以顾客为导向的术语,强调为了顾客而进行的新服务开发、流程改进、营销设计等活动(Eisingerich et al., 2009)。孙耀吾和李丽波(2015)的研究表明:位于服务创新管理研究前沿突现词变化趋势图最前端的是服务创新网络的价值创造,即研究前沿是以服务为主导、由创新网络系统各模块组成的价值共创。

服务设计是一项跨学科的实践,在顾客体验过程的整体情境下关注整个服务过程中的接触点(袁婷,2014)。顾客体验过程的整体情境体现了价值共创的范式,“共振”将促使顾客资源充分融入价值创造系统之中。

2.2 S-D 逻辑

在商品主导逻辑下,商品处于核心地位而服务处于从属地位。S-D逻辑使用单数术语“服务”,强调的是整个有益于顾客的服务过程,而不是区别于产品的“服务”。S-D 逻辑强调服务是市场营销本质的核心内容,价值不是企业制造出来的,而是通过价值共创网络中成员的共同参与、交互而产生的。Vargo和 Lusch(2004)认为,商品主导逻辑将重点放在有形并可交换的商品上,与工业革命的社会大环境相适应,但在信息化和经济全球化的今天,服务在各国经济发展和国际贸易当中的地位迅速提升,使得商品主导逻辑逐渐丧失了它的可信度。服务主导逻辑范式意味着整个市场营销领域的一次根本性变革,全新的服务驱动管理时代的来临。顾客是价值共创者,顾客在价值创造过程中整合资源,主要表现为专门化的知识、技能和经验的融入。可见,服务主导逻辑理论为顾客参与价值共创提供了理论基础(卢俊义,2011)。

在商品主导逻辑下,主张把服务定义为无形产品,但在现代服务业发展大环境下,很多企业(如苹果公司)不再单纯提供产品,而是把产品作为向顾客提供服务的载体(钟振东等,2014),Apple Store的应用正是产品是服务的载体以及融入顾客资源的典型成功代表。表1是对商品主导逻辑和服务主导逻辑的比较。

表1 两种逻辑对比

2.3 价值共创

“价值共创”是指服务提供者与顾客在直接交互中的联合行动(Grönroos,2012),“服务”是指行动者或者参与者(企业或顾客)为提高其他参与者的收益或自身收益而采取的专业化的能力应用(Vargo和Lusch,2004)。随着服务主导逻辑的提出,作为一种全新的价值创造范式,价值共创对于企业战略、营销理念乃至消费者行为研究都将产生极大的冲击,因而越来越受到学术界与营销界的关注(武文珍和陈启杰,2012)。价值共创中的“共同”定义了参与价值共创过程的参与者,或者更具体地说,为增强价值创造而组合在一起的外部资源(Saarijärvi et al.,2013)。Vargo等(Vargo et al., 2008)认为价值是通过公司、雇员、股东、顾客、政府机构和与任何特定交易所有关的其他实体的共同努力共同创造的,而且总是由受益人决定的(例如顾客)。所以,价值共创被认为是在价值网络中的不同参与者共同创造的,而企业和顾客是主要实体。企业将自己的知识和技能用于商品或服务的生产和品牌推广上,顾客将自己的知识和技能运用于自身生活中,同时整合并应用自己的资源来提供服务并创造价值。在价值共创过程中,资源的整合是价值共创的基础,服务设计是价值共创的前提(简兆权和肖霄,2012)。所以,顾客融入自身资源(知识、技能、经验等)到价值共创的系统中是实现价值“共振”的必由之路。显然,如何使得“共振”发生以及“共振”形成的要素是研究的重点。

尽管不同视角的研究具有情境差异,但总体上强调企业必须从“以企业为中心”的单边范式向“企业与顾客合作”的交互范式转变(FitzPatrick et al.,2015)。Vargo和Lusch(2016)最新的定义是,价值共创正在发展为资源整合、互惠服务提供方之间的共同创造价值;通过整体、丰富的体验在重叠的服务生态系统中共同创造价值,并通过其体制安排进行管理和评估。价值共创是一个动态的过程,因为价值是在顾客参与,资源整合和服务交换过程当中创造的,这表明动态性是价值共创的一个重要属性。在服务交换过程中,顾客有能力整合个人资源来参与价值创造(Gummerus和Grönroos,2014)。

综上所述,价值共创理论的核心主张:第一,服务是一切经济交换的根本性基础,所有经济都是服务经济,强调服务过程导向而不是产出导向;第二,价值共创是企业和顾客在资源整合和能力应用的相互作用中共同创造价值;第三,企业并非向顾客营销(Market to),而是与顾客共同营销(Market with),企业营销活动的本质是提供价值主张或者价值承诺,顾客才是服务互动中价值的评判者;第四,价值共创活动最重要的、最核心的主体是顾客,顾客通过融入自身资源、对自身价值最大化的不懈追求主导了服务提供系统的价值共创行为,价值网络的所有活动都是为了使顾客“实现”价值。由此可见,价值共创是相关利益方通过有效整合资源,以实现系统主体实体“企业—顾客”的双赢为导向的动态交互行为,动态交互的“共振”目的是实现双方的价值收益。

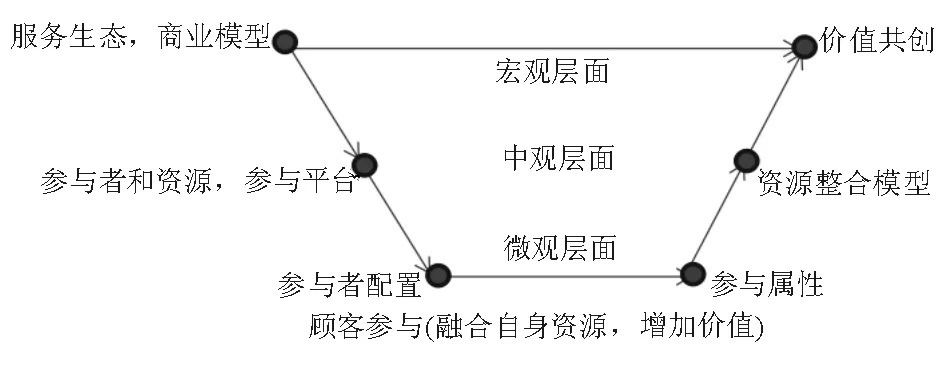

为了进一步研究价值共创的不同层面,本文给出了从宏观、中观和微观三个层面观察价值共创的示意图(见图1)。

资料来源:Storbacka et al. (2016)

顾客参与被定义为参与者的行为,以及参与服务生态系统内资源整合的互动过程的活动,这导致服务生态、参与平台、参与者配置、参与属性和资源整合模式确定研究问题(Storbacka et al. ,2016)。这样就区别出宏观层面的解释:社会事实导致社会后果;微观层面的解释:采取行动的条件导致可观察到的行动。宏观、中观、微观层面的分析逻辑构成了产生价值共创的微观观点顾客参与的基石。Grönroos和Voima(2013)的研究认为,直接互动是价值共创的重要条件,资源整合是价值共创的重要方式。由图1可见,资源整合和参与平台在价值共同创造中发挥着中枢作用,而顾客参与是服务生态系统中价值共创的微观表现,顾客在参与服务的过程中可以体会到不同的价值表现,只有通过融入自身资源,顾客才可以获得价值提升,这体现了价值共创中“共振”的必然存在。

3 理论与实践的延伸

对图1的进一步解读,可以将文献中的价值共创理论与实践分层归纳,这有助于找出价值共创中的“共振频率”。

李朝辉(2014)指出,顾客参与价值共创的过程就是顾客参与企业产品设计、开发、生产等方面所进行的持续、社会化、动态化的互动过程。这是一种微观层面的描述。范秀成和杜炎炎(2012)认为,顾客参与的根源在于生产与消费的不可分离性,顾客不仅参与服务的生产和交付,而且服务的履行和质量也离不开顾客的贡献,服务结果在相当程度上依赖于顾客的参与和合作。在顾客参与和营销模型之间存在一个“企业—顾客”接触点的问题。如何找到“共振”的接触点以及接触点的实现要素是值得进一步深入研究的,这个存在于微观层面和中观层面之间的问题至关重要。顾客价值共创接触点既包括人际间的交互接触点,也包括人机交互接触点。“共振频率”是通过设计接触点的要素“频率”接近用户需求的“频率”得以实现的。利他思维是价值共创的基础和获得“共振”的出发点,顾客不仅仅只关注服务(包括产品)的功能价值,姚唐等(2013)的研究表明,通过自我价值展示寻求一种有别于享乐型快乐感的实现型快乐感。

表2 价值共创理论与实践(宏观、中观、微观层面)

4 归纳与展望

促使顾客将自身特有的价值融入是实现价值共创的关键。其中,形成“共振频率”是关键中的关键。网红、粉丝的价值都是顾客价值体现(“共振”)的典型代表;小米和苹果都是利用价值共创的品牌管理典型代表,利用网络口碑传播已成为品牌价值创造的重要营销战略;携程中的顾客端资源与供应商端资源完成匹配也是一种 “共振”。这些成功实践都是企业通过服务设计激励顾客参与,融入顾客资源,并形成“共振”使得企业和顾客双赢,进而让整个服务生态系统可持续发展。“共振”中充分渗透着利他思维的积极作用,因而利他思维是价值共创的基础。本文认为,通过设计接触点的要素使得“企业—顾客”的接触点价值“频率”接近,形成“共振”,这是实现价值共创中值得进一步深入研究的问题。并且,只有正向激励顾客参与才有可能让顾客主动融入自身资源,让处于中枢位置(中观层面)的资源整合得以实现,并最终使整个服务生态可持续发展。