团队社会资本对内创业行为的影响机制研究

金肖临 田新民 李 旭

(上海交通大学 安泰经济与管理学院,上海 200030)

1 文献回顾及研究假设

1.1 团队社会资本与内创业行为

社会资本(social capital)概念起源于社群研究,用以强调社群中人际关系网络是有助于个人在社群中发展的关系性资源(Jacobs,1984)。此后,社会资本概念被应用于社会学、经济学和管理学等多个领域,研究对象涵盖个体、群体、组织、地区及国家等不同层面。社会资本理论强调关系网络构成有价值的资源(Bourdieu,2011)。Nahapiet和Ghoshal(2000)指出:组织的本质是一个社团(social community),其优势来自多个因素,包括具有专长的人群进行沟通、合作、协调及交换信息,并进一步提出社会资本的三维结构。这三维分别是结构、认知和关系。结构维度指社会互动或网络连带总体构型,如联系密度、连结及层级;认知维度指共享的象征、编码和意义系统;关系维度指通过社会互动而形成的关系类型,如信任、规范、义务、预期。Tsai和Ghoshal(1998)研究发现:结构维度、认知维度和关系维度存在相互影响,三者通过不同作用机制影响知识价值的创造。

内创业是影响组织和经济发展的一个重要因素,其概念在20世纪80年代初被最早提出,并且随着时间而不断发展。一开始,内创业被认为是组织内部的个体成员在不考虑其所拥有的资源的情况下寻找新机会的过程(Stevenson & Jarillo, 1990)。Antoncic & Hisrich(2001)试图赋予内创业一个更宽泛的内涵,他们认为,内创业就是指在一个现存组织中的创业。

为了对内创业有一个更清晰的界定,Antoncic & Hisrich(2003)将内创业和多元战略、能力、组织学习和组织创新这几个概念进行了比较,提出内创业是指一个组织出现的一种行为倾向或行为,而这种行为倾向或行为是和抛弃惯例相关的。内创业是发生在公司(无论大小)内部的过程,不仅会催生新的业务和企业,也会产生一些创新活动和导向,例如新的产品、服务、技术、管理措施、战略以及竞争定位等。

目前,没有文献明确研究研发团队社会资本的三个维度与团队内创业之间的关系,却有极少的文献研究了社会资本不同内涵与创新或创造力的关系。根据Nahapiet&Ghoshal(2000)的社会资本概念,个体互动交流、个体成员拥有的关系数量及紧密程度属于社会资本的结构维度。Chen(2008)等的研究结果表明对团队创造力产生显著积极影响的是团队社会互动和网络连带。Merlo&Mann(2004)研究认为,在项目中独立工作的个人可以产生创新行为,同时项目团队中成员间的互动也可以引发创新行为,如成员间分享、交流、批评及过滤各种想法,这种成员间的互动行为会激励个人产生创意。McFadyen和Cannella(2004)发现,个体所拥有的关系数量与关系的紧密程度对知识创造有显著的正向影响。

基于以上评述,本文提出:

假设1:团队社会资本与团队内创业行为之间具有正向关系。

1.2 知识共享与内创业行为

知识共享是员工之间相互交流彼此的知识,让知识从个人的经验扩散到团队,产生一种知识放大的效应,并且在不断整合中提高工作效率,从根本上发挥作用,提升企业的竞争力(Collin,2006)。

在二十一世纪的知识经济时代,组织知识的创造与共享能力就是组织竞争优势的来源。因此,组织可以在知识共享的基础上,不断改善或创新知识,从而保持竞争的能力(Porter,1996)。

目标共享、价值观、信念和意愿与社会资本的认知维度密切相关,组织成员共享目标有利于知识的交流与转移,并且有利于产品的开发效率;通过共享项目的团队目标,成员也可以避免在此过程中的误解,并且更积极地参与交流想法和资源。

同时,共享价值观和信念会影响到员工的洞察力、对行为方式的理解,并能促进员工的知识共享和获取,从而推动了知识的积累和创造。

如果组织内部各成员的信念、动机和意愿存在较大的差别,便会阻碍员工之间的联系,抑制组织创新活动,所以信任和合作属于社会资本中关系维度。Levin(2004)的研究表明,在信任的关系维度部分中介连带的结构维度是与知识共享之间的关系。通过研究可以发现,个体之间如果可以长期保持信任和合作关系,便能更好地促进知识共享,达到知识创造。Adler(2002)指出,较低的信任关系可以节约成本,但不能激励新知识的诞生,而强调信任、合作与创新的组织文化会加强各部门成员之间的合作,形成一种推荐创新的作用力。合作伙伴之间的相互信任可以在一定阈值内促使合作双方得到最大的创造力与创新能力。

组织内的知识系统包含几个不同层级的知识,由个人、团体、部门到公司的层级(Roos & Krogh,1992),个体层面知识升华为组织层面的知识,才能便于组织进行管理,实现其经济价值和竞争价值(Hendriks,1999)。所以,组织中知识共享和创新的最基本单元是介于中间的团队 (武欣,吴志明,2006),而探究知识共享给内创业行为带来了非常重要的影响。

因此,本文提出如下假设:

假设2:知识共享与内创业行为显著正相关。

1.3 知识共享对团队社会资本与内创业行为的中介作用

在企业中,知识具有一定的载体,即企业的员工。员工知识的构成大致可以分为两部分:一部分是个人知识,是其从长期学习、生活等方面累积的知识;另一部分是共有知识,主要指员工在加入某个企业或公司后,从工作任务中学习到的知识。个人知识和共有知识是相互依存、相互促进的。丰富的个人知识可以促进共有知识更加成熟且完善,而共有知识的不断积累会推进个人知识的迅速增加。

在市场经济条件下,共有知识比个人知识对企业带来的影响更大,尤其是已经形成企业核心竞争优势的共有知识,强有力的团队社会资本会给共有知识创造良好的条件。知识不可以离开拥有知识的主体而单独存在,它是经由人的思维整理过的信息、意象、价值等符号化的产物,并牢牢存在于拥有者的记忆或头脑中,并非独立的信息集合。

在团队层面,一些学者对团队中及团队间的知识共享问题做了研究。知识创新的过程实质上就是新产品开发的过程,所以,新产品开发成功的关键是新产品开发团队中有效的知识共享,而可以影响到知识共享水平的是团队成员对知识共享的预期。比如,成员共享知识会使其在组织中的重要性降低,但是不共享知识又会让团队的任务变得更加艰难,都是不利因素。另外,团队之间的紧密联系度也会影响到他们之间的知识共享。

因此,本文提出如下假设:

假设3:在团队社会资本与内创业行为之间发挥中介作用的是知识共享。

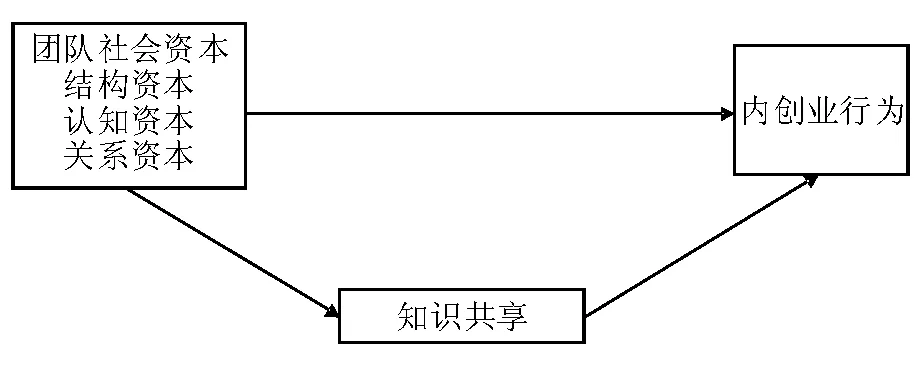

图1 研究框架

2 研究方法

2.1 数据收集

为了调查团队社会资本、知识共享、团队内创业等人力资源管理与组织行为学所关注的问题,本研究借用Antoncic、Chen等学者的理论和方法,采用成熟量表设计了调查问卷,分别在上海市、浙江省、四川省、山东省等11个省30家企业46个团队进行了问卷调查。截稿前,本研究一共发放了190份问卷,其中回收到的有效问卷为179份,有效回收率为94.21%。因为研究为团队研究,所以研究数据中一共涵盖了46个团队数据,其中领导问卷共计46份,员工问卷共计133份。

本研究内被调查者的人口统计学特征变量包括性别、年龄、学历、在本行业内工作的时间、在本公司内工作的时间、在本团队的工作时间、所在行业类型、所在团队类型、团队人数等。其中,56.9%为男性,43.1%为女性;年龄方面,小于20岁的被调查者占2.8%,21~30岁的占59.8%,31~40岁的占32.9%,40~50岁的占11.2%,51~60岁的占2.2%;学历方面,大学本科及以上学历的占72.6%;行业方面,金融行业的占39.7%,服务行业的占30.2%,制造业的占24.6%,其他行业占5.6%;团队性质方面,市场类团队占47.6%,技术、研发型团队占28.6%,综合管理类团队占19%,生产类团队占4.8%;在本公司工作年限方面,1年及以下的占18.99%,1~3年的占29.05%,4~6年的占22.35%,7~9年的占13.97%,10年以上的占15.64%。样本覆盖范围较广,具有较好的代表性。

2.2 变量测量

本研究主要采用国外学者在主流期刊上发表文章所使用的成熟量表。

团队社会资本采用顾琴轩 (2015)团队的社会资本量表,分为结构资本、认知资本和关系资本三个维度。量表共包括11个题项,由团队成员打分。结构资本问题如“在团队决策中,成员通常会交换意见和想法”“当团队出现问题时,成员以建设性方式相互讨论”等。认知资本问题如“成员对项目涉及的专业符号、用语、词义都很清楚”“对项目涉及的工具和方法,成员都很熟悉”等。关系资本问题如“成员在工作中相互信任”“成员提出新观点和尝试新的做事方式得到支持”等。

团队内创业参考Antoncic (2001)的内创业量表,并对量表进行回译,基于中国情景对量表进行了适当改编。量表分为新业务投资、创新性、自我更新、超前性四个维度,共23个题项,由团队领导打分。新业务投资问题如“在与现有业务相关的新产业中开展新业务”“通过提供新的业务线和新产品进入新市场”等。创新性问题如“团队致力于开发新的产品/项目” “团队投入市场的新产品线或新项目的数量显著增加”等。自我更新问题如“团队强调增强团队间的协作以提升团队的创新力度”“团队强调采取灵活的工作方式以提升创新力度”等。超前性问题如“团队面对竞争者时通常采取积极竞争的竞争态度”“团队通常采取大胆激进的决策制定风格”等。

知识共享参考了Collins(2006)的研究成果,分为知识共享意愿和知识共享行为两个维度,共包括7个题项,由团队成员打分取平均值。知识共享意愿问项包括“我愿意与同事共享新的知识和想法,来跟上企业的新理念、新产品或对服务的要求”“我愿意共享自己专业领域的知识从而帮助企业将新的想法或者新的项目付诸实践”等。知识共享行为问题则包括“我们可以熟练地通过沟通和共享知识来顺利地解决工作中遇到的问题”“通过与同事交流和共享知识比自己独立完成工作任务更迅速”等。

本研究采用团队人数、团队类型、行业类型作为控制变量。

2.3 检验方法

本研究主要采用定量研究的方法,包括信效度检验、聚合分析、相关分析。对于团队社会资本、内创业行为的关系主要采用相关法进行分析。对于知识共享的中介效应采用Preacher与Hayes(2008)的Bootstrap方法分析。统计数据采用的统计软件为SPSS18.0和AMOS22.0。

2.4 样本的信度和效度

在信度方面,本研究利用SPSS18.0软件计算Cronbach's α,验证结果如表1所示。研究中主要变量的α系数值均大于0.7,说明量表的信度较好。

表1 信度检验

在效度方面,本文采用国外已使用过的量表,经过了初步预测试和问卷调整。但考虑到跨文化因素的影响,本研究仍运用AMOS22. 0 进行验证性因子分析( CFA) 。验证性因子分析的各项指标如表2所示,各变量的各项拟合指标均基本符合效度要求,说明量表具有良好的结构效度。

表2 效度检验

2.5 聚合分析

本研究采用团队内部成员一致性系数Rwg作为团队层面数据聚合检验指标。团队社会资本、知识共享、内创业行为的Rwg超过0.700的比例分别为96.1%、94.8%、98.1%。因此,团队社会资本、知识共享、内创业行为三个变量在团队层面聚合是可行的。

3 研究结果

3.1 变量描述性统计与相关性分析

本研究中各变量的均值、标准差及相关系数详见表3。根据相关性分析可知,团队社会资本、知识共享、内创业行为的相关性都在0.01水平上显著,说明变量间存在显著的正向相关关系。

3.2 假设检验

3.2.1主效应检验

为了研究团队社会资本与内创业之间的关系,本研究的因变量是团队社会资本,自变量则是内创业行为,随后进行回归分析。

表3 研究变量间的相关分析

通过上述相关分析可以得出,团队社会资本与内创业行为存在正向的相关关系。为了进一步研究他们之间的关系,本研究的因变量是团队社会资本,自变量则是内创业行为,随后进行回归分析。经过回归分析可知,团队社会资本与内创业行为之间的因果关系在0.01的水平上显著(B=0.890,β=0.859,p=0.000)。因此可知,团队社会资本正向作用于内创业行为,即当团队社会资本水平较高时,内创业行为水平也较高;当团队社会资本水平较低时,内创业行为水平也较低(详见表4)。假设1得到验证。

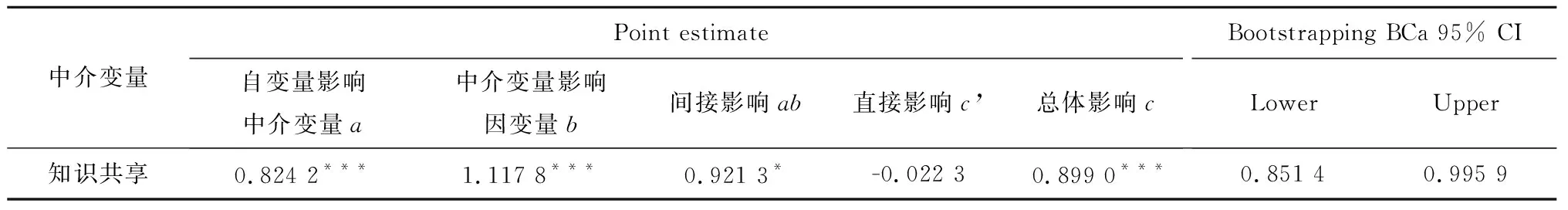

3.2.2中介效应检验

本研究采用Preacher与Hayes(2008)的Bootstrap方法检验知识共享的中介作用。Bootstrap样本量为5 000,置信区间为95%。知识共享中介作用的分析结果如表5所示:团队社会资本对中介变量知识共享的影响作用为0.824 2***(a path);中介变量知识共享对因变量内创业行为的影响作用为1.117 8**(b path);加入中介变量知识共享后,自变量团队社会资本对因变量内创业行为的总效应及总体影响作用为0.899 0***(c path);在控制了中介变量知识共享后,团队社会资本对内创业行为的直接效应为-0.022 3(c’ path),Sig.=0.501 2>0.05,作用不显著。这表明在对中介变量团队效能感进行控制后,自变量对因变量的影响不再显著,因此团队效能感在变革型领导与内创业行为之间起到了完全中介的作用(详见表6)。假设2、假设3得到了验证。

表5 多层线性回归

表6 知识共享的中介作用检验

4 研究结论及讨论

本研究首先提出了团队社会资本、知识共享与内创业行为之间关系的概念模型,在此基础上,用不同行业的企业数据对此进行检验分析。本文在理论方面与实践方面的贡献主要如下:

其一,以往研究主要关注个体和企业层面的外部社会资本,而对于团队内部层面的社会资本探讨非常有限。

其二,本研究关注动态的环境下,团队社会资本对内创业行为的作用机制。通过探究团队内部环境(结构资本、关系资本、认知资本)和组织的知识共享氛围、创新氛围的关系,使得研究更具生态性和情境性,符合组织背景下的行为研究特点。

其三,在实践意义方面,本研究的实证研究包含了各类行业、不同规模、不同类型的团队,研究结论适用于不同类型的团队,尤其对创业团队、组织内创业的情形具有一定的现实借鉴意义。

但是在研究方法和研究理论上,本研究仍存在一些不足之处:

其一,本研究样本数量及分布面不够广泛,研究结果的适用性有待考证;

其二,由于数据和时间的限制,本研究通过一次性的问卷调研从企业获取数据;

其三,本研究关注团队社会资本对内创业行为的作用机制,但是团队社会资本研究存在欠缺,尚有继续挖掘的潜力。