创造力导向对知识员工创新行为的影响研究

黄 惠 叶 亮 路 琳

(上海交通大学 安泰经济与管理学院,上海 200030)

1 研究假设

1.1 创造力导向与知识共享行为

实用性导向是指员工在有意识地进行创新工作中,以实用性为目的,将更多精力放在现有技术或方法的延伸与拓展。实用性导向的员工,在工作中更加关注任务是否完成、问题是否得以解决,在工作方式上也更加关注工作方法的实用性。这样的工作意向可能受多方面因素的影响,如工作指标压力、领导指示、与直接绩效相关的薪酬激励,等等。与此相对应,实用性导向的员工更容易产生开发性创新成果,即基于现有知识和技术的延伸性、拓展性新成果。由此可以推测,由于更加注重创新成果的可用性,实用性创新导向的员工倾向于更频繁地与他人沟通,从而取得有用性需求;在创新过程中,他们也会更愿意从周围同事中收集相关知识,来提升、丰富自己的知识内存和结构。实用性目标导向强的员工受到实用性目标的推动,他们更乐意在创新过程中通过与他人的交流、碰撞获取知识。

另一方面,从知识贡献的角度来看,在创新过程中,以实用性创新为目标的员工的知识贡献热情相对不高,其中主要的原因是,关注实用性创新的员工往往以现有的技术和知识为基础,依靠现有知识的整合带来改进型创新成果。这样的知识结构给创新者带来的学习动机较高,而分享动机较低。

基于以上分析,我们提出以下假设:

H1a: 创造力的实用性导向与员工的知识收集行为具有正向关系。

新颖性导向是指员工在有意识地进行创新工作中,将更多精力放在新颖性方面,重视理念、思想、方法、过程的与众不同。新颖性导向的员工,关注的是观点的独特性、工作方法的原创性,以及创新成果的突破性。这类意向的产生可能受到以下两个条件的促进:第一是个性因素主导,个体受先天因素以及后天成长环境等的影响培养出了追求创新的个性,对待任何外在事物都喜欢多思考、多探索、多创造;第二是个体的直接绩效压力较小,例如短期无工作指标压力、工作自由度高、与直接绩效相关的薪酬激励较弱等。相较于创新成果的实用性,以新颖性为导向的员工在创新过程中更关注是否能突破原有的知识和技术,闪现出超预期的想法或方法。推陈出新、渴求突破是创新导向强的员工的主要动机,也是员工追求新颖性的重要体现。因此,在创新过程中,这一类的员工除了积极学习现有的知识,还会不断激励自己捕捉一闪而过的“灵感”。一旦产生了全新想法,他们更倾向于积极分享这些新知识,通过与他人交流,不断交换、理解、修正、延伸、实现新的想法。

因此,新颖性创新导向的员工在知识的收集与贡献方面都将表现突出。

基于以上分析,我们提出以下假设:

H1b:创造力的新颖性导向与知识收集具有正向关系。

H1c:创造力的新颖性导向与知识贡献具有正向关系。

1.2 个体特质与创造力导向的交互作用

人格特质是员工创新过程中另一重要因素。Barrick等[1]通过元分析的方法发现,大五人格特质对员工创新绩效有着重要的影响作用。Payne等[2]对目标导向进行的综述论文提出,目标导向可以看作体现个体特质(Trait)差异的变量。本研究将进一步考察,创造力目标导向与个性特质的交互作用如何影响员工的知识处理行为。

在测度个性特质的大五人格模型中,随和性最直接地反映了个体在人际互动方面体现出来的差异。以往文献表明,随和性人格特质一般对于人际互动行为具有一定的预测、影响作用[3]。知识共享行为是典型的人际互动。Wang等[4]在知识共享的研究中将随和性作为调节变量,并得出随和性能够增强内部奖励与知识共享之间的正向作用关系的结论。基于上述认识,本文引入随和性作为调节变量,探索其在创造力导向与知识共享关系中所起的作用。随和性强调信任、热情、利他、乐于助人,随和性员工更愿意帮助他人克服困难、解决问题。由于知识贡献和收集发生在组织内部的员工之间,其本质是基于知识交换的人际互动方式,因此,在知识收集过程中,两种创新导向激发的知识交换行为必须得到良好的人际关系支持才能够得以实施。因此,对于随和性高的员工,两种创新导向与知识收集行为之间的关系得以强化。相反,对于随和性较低的员工来说,紧张的人际关系可能会促使周围的同事不愿意和他们分享知识,其创新导向推动的知识收集意向在实现过程中会受到人际关系的阻碍。而在进行知识贡献时,情况则有所不同。知识贡献的重要推动力之一是利他动力,这与随和性个性特质不谋而合。但是,考虑到新颖性创新导向往往导致创新者产生前所未有的新思维、新做法,这对于传统做法来说显得离经叛道。对于随和性较高的人来说,把这样全新的想法向他人传播和推广可能与他们个性中克己利他的出发点有所违背。因此,随和性特质将阻碍新颖性导向的员工进行知识贡献的意愿。通过上述分析,本研究提出以下假设:

H2a:随和性个性特质与创造力的实用性导向的交互影响了员工的知识收集行为,即随和性高时,实用性导向与知识收集之间的正向关系增强。

H2b:随和性个性特质与创造力的新颖性导向的交互影响了员工的知识收集行为,即随和性高时,新颖性导向与知识收集之间的正向关系增强。

H2c:随和性个性特质与创造力的新颖性导向的交互影响了员工的知识贡献行为,即随和性高时,新颖性导向与知识贡献之间的正向关系减弱。

1.3 知识共享行为与员工创新行为

在现代企业中,创意的形成不仅依靠个体员工的积极思考,更得益于人与人之间思想的碰撞。知识是员工创新的基础,员工通过对知识的交流、学习、总结、吸收、修正、拓展来达成新知识的产生,创新成果和绩效由此而来。员工以知识共享的方式获得其所需的知识、经验和专业技能,整体提升企业的创新能力和团队绩效[5]。知识共享是知识创造的基础,通过让组织内员工的知识融入分享、结合、修正、吸收等过程,并通过组织内成员间的交流与互动,创造新知识来增加知识储备,提升竞争力。Nonaka等[6]在研究中提出知识螺旋这一概念,认为创新就是知识螺旋的产物。Liao[7]的研究也指出,员工个体之间的知识共享行为会积极促进企业的创新绩效。由此可见,知识共享对于塑造企业内部的创新氛围、鼓励员工进行自我创新有着积极的促进作用。

由于知识共享是从员工个体或团队向另一个体或团队转移或传播知识的一系列活动,因此可以将知识共享看作一种双向转移的过程,既包括主体向他人分享自己的知识,也包括主体从他人处汲取新的知识。Van den Hooff等[8]认为知识共享应从供给与需求两方面理解,并根据知识的双向流动将知识共享分为两个不同的过程,即知识收集与知识贡献。他们提出,知识收集指向同事进行咨询以获得知识资本,知识贡献指通过与他人交流从而分享自己的知识资本。由此推论,知识共享构成部分的知识收集和知识贡献,以不同方式促进了知识在个体或团队中传递,分别对员工创新起到正向推动作用。

基于以上分析,我们提出以下假设:

H3a:知识收集与员工创新具有正向关系。

H3b:知识贡献与员工创新具有正向关系。

本研究的理论模型如图1所示。

图 1 创造力导向与员工个体创新的影响机制研究模型

2 研究方法

2.1 样本选择与数据收集

本研究使用调查问卷法,总共有445名来自上海某高校的在职MBA学生及其同事自愿报名参与,回收问卷445份,剔除50份无效问卷,共有395份有效问卷,有效率达88.76%。问卷以主管-员工配对的方式进行,检验过程中的知识收集行为、知识贡献行为以及创新结果三项数据来源于主管评价问卷,实用性导向、新颖性导向、随和性三项数据来自员工自己填写的问卷。为保证调查问卷在发放和回收环节的有序性和匹配性,我们对每个参与者提供了四位数的编号,并要求提供手机后四位号码。通过四位数编号与手机号码的匹配,避免了员工问卷和主管问卷可能出现的匹配差错问题。

本研究使用SPSS17.0统计软件对数据进行描述性统计分析,结果表明,问卷参与者男女比例方面,男性占比(47%)与女性占比(53%)相差不大;学历方面,86%的人拥有大专以上学历;从年龄分布看,55%的人年龄在20~29岁,35%的人在30~39岁,8%的人在40~49岁;从现有团队任职时间分布来看,任期小于1年的占22%,1~3年的占43%,4~6年的占25%,7~8年的占3%,9~10年的占3%,11年以上的占4%。参与者来自各种不同的行业,多数来自物流业(21%)、制造业(16%)、专业服务(15%)以及信息技术(12%)。

2.2 变量测量

本研究一共涉及实用性导向、新颖性导向、随和性、知识收集、知识贡献和员工个体创新6个变量的测度,通过梳理相关文献、筛选与本研究直接相关的量表,形成本研究的量表。其中,知识收集、知识贡献和员工创新采用的是Likert 7级量表,1为非常不同意,7为非常同意;其他四个变量采用的是Likert6级量表,在7级量表的基础上去除第4项“不确定”。

2.2.1实用性导向与新颖性导向

参考Hempel & Sue-Chan[9]创造力导向的测度量表,本研究分别以6个题项,通过员工自己报告的如“我为新想法的落实制定适当的计划”“我提出的解决问题的方案侧重于用户的需要而不是产品的功能”等问题的同意程度测度其有用性导向,通过如“我的想法是原创的”“我通常有新的方法去处理问题”“我解决问题的方案有别于传统的处理方法”等问题的同意程度测度其新颖性导向。

2.2.2随和性

基于大五人格量表中对随和性的测度[10],本研究通过9个题项,通过员工的自我报告,对如“我对所有人都体贴及友善”“我喜爱与人合作”“我乐于助人,心底无私”等问题进行测度。

2.2.3知识收集与知识贡献

基于Hooff[8]对知识收集和知识贡献的测度,本研究分别以5个题项和4个题项,由主管评价其下属的行为。关于知识收集的题项包括“主动向同事请教工作经验和心得”“主动向其他同事学习工作方法和工作模式”等, 关于知识贡献的题项包括“把自己的工作报告和文件与小组成员分享”“把自己的工作资料和文件与团队成员分享”。

2.2.4员工个体创新

基于Zhou[11]的员工创新测度量表,本研究以13个题项,题项包括“经常有新鲜的方法去解决问题”“当被给予机会, 在工作上展示其创造力”“发展适当的计划和时间表去实施新的意念”,等等。

2.2.5控制变量

为了有效控制其他相关因素的影响,本文选取了“性别”“年龄”“学历”和“工作年限”作为控制变量。

2.3 信效度检验

本文通过SPSS17.0对各量表进行信度与效度分析。信度分析以Cronbach′s 系数为衡量标准,分析结果显示,各量表的Cronbach′s 值均在0.7以上,说明各量表具有较好的信度。本研究通过对变量进行验证性因子分析,得出各变量的聚合信度CR均在0.7以上,AVE在0.5以上,各题项因子载荷均大于0.5且显著,表明量表聚合效度良好;各变量的平均方差抽取量的平方根大于变量间的相关系数,说明各变量间具有较好的区分效度。

3 实证分析与结果

3.1 描述性统计分析

表1列出了本研究所有变量的均值、标准差和相关系数。从表1中得知,实用性导向与知识收集行为之间存在正向相关的关系(r=0.126,p<0.05),新颖性导向与知识收集行为之间存在正相关关系(r=0.122,p<0.05),新颖性导向与知识贡献行为之间存在正相关关系(r=0.126,p<0.05),而实用性导向与知识贡献行为之间不相关。此外,知识收集行为与员工创新绩效之间存在显著正相关(r=0.229,p<0.01),知识贡献行为与员工创新绩效之间也存在显著正相关关系(r=0.134,p<0.01)。

表1 变量描述及相关系数表(N=395)

3.2 假设检验

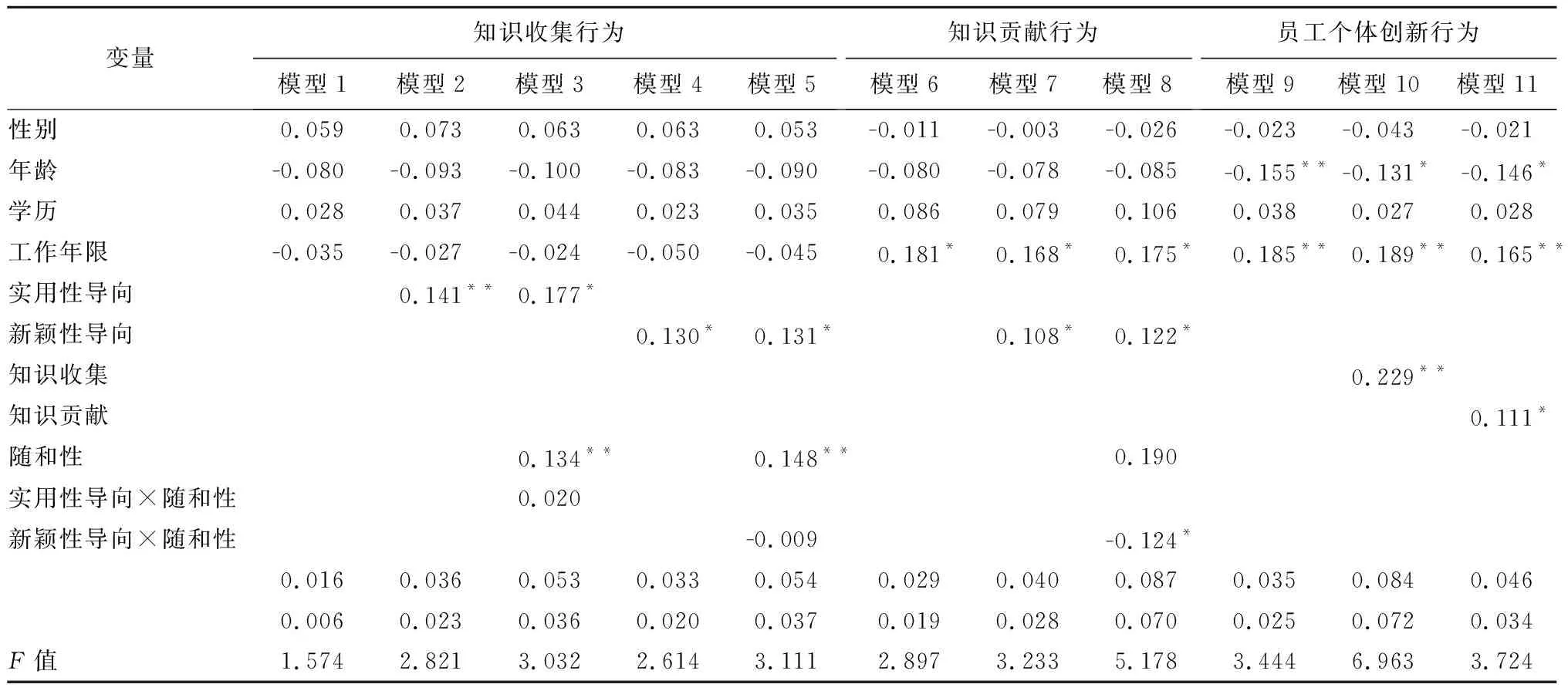

从表2层次回归分析结果可知,创造力的实用性导向与新颖性导向对员工知识收集行为均具有显著正向影响(模型2,β=0.141,p<0.01; 模型4,β=0.130,p<0.05),而新颖性导向对员工知识贡献行为具有显著正向影响(模型7,β=0.108,p<0.05)。因此,H1a,H1b和H1c获得支持。

本研究运用多元回归分析方法来验证随和性所起的调节效应。H2a提出,随和性个性特质正向调节创造力的实用性导向与员工知识收集行为的关系。从模型3可看到随和性与实用性导向的交互作用并不显著(β=0.020,ns.),H2a未获得支持。

本研究在H2b中提出,随和性个性特质在新颖导向与知识收集行为直接关系中起正向调节作用, 如表2中的模型5所示。随和性与新颖性导向的交互作用并不显著(β=-0.009,ns.),H2b未获得支持,即随和性在新颖性导向与知识收集行为之间不具有调节作用。

本研究在H2c中提出,随和性个性特质在新颖性导向与知识贡献行为直接关系中起负向调节作用。如模型8所示,把随和性个性特质作为调节变量放入方程中,随和性与新颖性导向的交互作用负向显著(β=-0.124,p<0.05),H2c获得支持(具体调节作用可见图2),即当员工具有较高的随和性时,新颖性导向与员工知识贡献行为的关系得到弱化。

从表2中模型10与模型11可知,知识分享的两种过程(知识收集和知识贡献)对员工个体创新行为均具有显著正向影响(β=0.229,p<0.01;β=0.111,p<0.05),说明员工的知识收集行为与知识贡献行为均能够促进个体创新绩效的产生,H3a和H3b得到了验证。

表2 层次回归分析结果

图2 随和性对新颖性导向与员工知识贡献行为关系的调节作用

4 结论与启示

4.1 主要结论

本研究提出创造力导向概念,将以往描述创造力的实用和新颖两类特性与目标导向的广泛含义相结合,将创造力的二元特性转换成创新过程中的个体行为导向。并通过构建员工创造力导向、知识共享行为、个性特质以及创新行为各变量之间的理论模型,以问卷调查的方法,确认了创造力的实用性导向与新颖性导向对员工个体行为的影响,研究结果对于以往个体创新的研究进行了丰富和拓展。

第一,研究发现创造力的实用性导向与员工知识收集行为存在显著的正向关系,创造力的新颖性导向与员工知识收集行为和知识贡献行为均存在显著的正向关系。这一结论与实用性导向、新颖性导向的内在含义相一致。实用性导向与新颖性导向的员工,共同关注知识和技能的延伸和补充,而延伸、补充的来源在于新知识的获取,因此他们知识收集的动机较强。此外,新颖性导向的员工更加关注方法和结果的原创,使得他们不仅致力于新知识的获取,同时还注重对知识的修正与突破,而这一过程需要不断与他人交流才能达到。交流是双向的,具有新颖性导向的员工会更致力于向交流对象贡献自己的知识。

第二,研究还发现员工的随和性个性特质与新颖性导向的交互对知识贡献行为起到负向作用。这一发现解释了一种有趣的现象,即对于具有新颖性创新意图的员工,过于关注他人的反应,从众的心理将会阻止他们把自己的全新想法公之于众。这一结论带来的启发就是,个性特质的差异可能会成为创新过程中的影响条件,在关注员工行为的同时,也要将员工的个体意愿与其性格特质综合考虑,了解他们个性、思想、行为的相关性。

第三,知识收集与知识贡献分别与员工创新具有正向关系。这一结论在以往知识共享研究的基础上进行了拓展,表明知识共享的输入和输出双向过程(即知识收集与贡献)都能对个体创新起到促进作用。以往在研究知识共享时,忽视了收集和贡献两个方向的知识共享行为。本研究论证的结论显示,不同的创新导向会对这两类知识共享行为产生差异性影响。因此,后续知识管理相关研究应当提起对这一区分的重视,差别性地探索这两类行为的前因与后果。

4.2 管理启示

结合本文的理论分析和实证结论,针对如何建设促进员工个体创新行为,本文提出以下建议:

建立有效的激励机制。对于企业而言,是否能够建立有利于创新的激励机制,对能否激发员工的创新意识与创新热情、引导和促进员工的创新行为起直接作用。首先,企业应根据自身发展的战略目标与需要,结合所预期的创新模式与创新路径,分析企业希望实现的创新成果。其次,以创新目标为基础,建立相应的绩效考核体系,通过加入有关创新的具体考核指标,有目的地引导员工形成特定的创造力导向,以意愿促进行动,进而使得知识员工在创新行为方面有特定的努力方向和表现。此外,订立客观公正的评价标准,运用差异化激励手段、多样化的激励方案等,对保证激励效果,促进个体特定的创新行为,进而实现企业的创新战略,都具有十分重要的作用。

构建创新能力提高机制。提高员工创新力的本质是让员工具备创新能力,因此,建立员工个体创新能力提高机制显得尤为重要。首先,重视员工不同的创造力导向对其个体行为的促进作用。企业或团队可根据目标、任务的性质为不同创造力导向的员工设定不同的任务目标,通过灵活的管理模式,促使员工自由地进行知识收集与知识贡献,达成个体创新的目的。本研究表明,随和性高的新颖导向员工会有意识减少知识贡献行为。因此,企业可通过制度设计和组织文化渲染,鼓励并引导员工进行知识交流,大胆提出新想法,分享新颖观点与理念,以个体创新促进企业创新。最后,实施系统性的员工培训。专业性分工虽然提高了企业的运营效率,但同时也导致员工的知识获取渠道及交际面狭窄,在一定程度上阻碍了员工创新灵感的获得。企业可通过定期或不定期的培训,帮助员工增长知识与技能,拓展工作思维,提升知识收集与知识贡献的效率,从而产生创新绩效。