从吴江话的“也讲个/嘞”看语法化的库藏制约

刘 丹 青

从吴江话的“也讲个/嘞”看语法化的库藏制约

刘 丹 青

(中国社会科学院 语言研究所,北京 100732)

吴语吴江话中的句末组合单位“也讲个/嘞”表示句子的非预期弱可能性认识情态,即推测略有可能发生某种预期外的情况。其中“讲”的言说义已漂白,而“也”的直接来源不是类同副词“也”,而是由类同副词重新分析而来的北部吴语特有的话题标记“也”。连读变调等韵律表现显示“也”仍然保留话题标记向前依附的属性,因而“也讲个/嘞”虽已启动但尚未完成向句末复合语气词的词汇化和语法化。以言说动词表这类情态在语法化文献中罕见,是吴语特有的句法库藏特征——话题优先、“也”的话题标记用法等造成了这一特殊的语法化个案。

吴江话;“也讲”;认识情态;语法化;库藏制约

一 引言

吴语吴江方言可以在句末用“也讲”[ɦaʔ23ˉ22kɔŋ42ˉ21]表示非预期的弱可能性,如①:

1) 伊明朝来也讲个。(他明天也可能来的——尽管预期中他不会来。)

2) 㑚弗当心末,夺勒河里也讲嘞。(你要是不小心,掉到河里都可能——落水属意外事件。)

3) 明朝落雨也讲嘞。(明天也可能下雨呢——尽管人们预期不太会下。)

4) 小张弗答应也讲个。(小张也可能不答应的——即使他被预期会答应。)

5) (明朝啥人来主持?)——校长也讲个。(明天谁来主持?——保不准是校长(来主持)呢。)

“也讲”后必须用语气词“个”[.ɡəʔ](≈的)或“嘞”[.ləʔ](≈“呢”)。两个语气词可以替换,只是带“嘞”时主观性稍强些。整个组合可以记为“也讲个/嘞”[ɦaʔ23ˉ22kɔŋ42ˉ21.ɡəʔ /ləʔ],为讨论方便,下面用“也讲个”做代表,涵盖“也讲嘞”的情况。“也讲个”前需要一个小句;如果出现为名词语,则它是一个小句的省略形式,语义上仍代表一个小句命题。如5)中的“校长”是“校长(来主持)”之省。

从1)-5)例的翻译可见,这个“也讲个”的言说义已经荡然无存,彻底漂白。整个句子的命题被加上了认识情态,表示说话人提出一种可能性,这种可能性不是常规预期中的,说话人对此把握不大,所以概括为“非预期弱可能性”。整个句子所含有的非预期性和弱可能性是由“也讲个”带来的,句中其他实词虚词都无此语义。据此说来,“也讲个”貌似已虚化为一个认识情态的句末语气词了。然而,实际情况比这复杂。

“也讲个”有一些奇特的句法和韵律表现,使得该组合还难以成为吴江话虚词库藏中的一个词项。这一组合的形成,跟吴语的库藏特点尤其是副源话题标记的存在密切相关。其中“也”的直接源头不是副词“也”,而是由类同副词“也”语法化而来的话题标记(徐烈炯、刘丹青1998:103-105,刘丹青2005)。该组合的语法化,很难发生在缺乏吴语相关库藏特点的语言和方言中,尽管其中的“讲”是人类语言中多种语法化目标的源点。这一个案显示特定语言的语法库藏对语法化的目标、进程有深刻影响,同时也证实了语法化孕育于构式的道理。

二 “X也讲个”构式中X的特点

“也讲个”总是用在一个小句X后,表示对该命题真实性的一种猜测。我们把这类句子称为“X也讲个”构式。下面简析一下构式中X的一些特点。

X基本上只有句类的要求,限于陈述句,排斥疑问句、祈使句等。如:

6) 伊今朝下昼来也讲个。(他今天下午都可能会来呢。)

7) *啥人今朝下昼来也讲个?(疑问:谁今天下午可能会来呢?)

8) *㑚来开一开门也讲个!(祈使:你来开一下门“也讲的”。)

陈述句限制跟“也讲个”的情态和语气功能有关。“也讲个”表达言者对命题真实性的判断,这符合Palmer(2001: 8)所定义的认识情态。认识情态内部本身不允许有陈述以外的语力,疑问语力能加在情态之外的层次(外部对祈使语力仍排斥),而有判断句语力的“也讲个”已处在句子最外层,以判断性句末助词“个/勒”煞尾,不能再外加疑问语力虚词,因此只能用于陈述句。

在陈述句内部,“也讲个”对谓语类别、词性、时体都没有限制。动词、形容词、甚至名词表语都可以做谓语X;对X的极性(肯定否定)也没有限制。这说明该组合的句法位置很高,只排斥别的语力成分,其他各种范畴都可收入自己辖域。如:

9) 伊弗开心也讲个。(他都可能不高兴呢。形容词谓语句,否定句)

10) 小张长点也讲个。(小张可能个头还高一点儿呢。形容词谓语句)

11) 搿个人大学生也讲嘞。(这个人没准是大学生呢。名词表语句)

12)搿件衣裳三千块也讲嘞。(这件衣服可能都要三千块呢。数量谓语句)

13) 搿点山芋卖弗脱也讲嘞。(这些红薯都可能卖不了呢。可能动补式谓语句,否定句)

对谓语的时态也没有限制。表示将来事件的句子居多,如上面的1)-5)。再如14)、15)。推测已然或当前状况也可以,如16)、17):

14) 明年股票大跌也讲嘞。(明年股票保不齐大跌呢)

15) 伊实介弗用功,到期末考试弗及格也讲个。(他这么不用功,到期末考试都可能不及格呢)

16) 伊已经到上海也讲个。(他说不定已经到了上海)

17) 小明打伊手机打弗通,已经出国也讲个。(小明手机打不通,保不齐出国了呢)

如语境信息足够,也可以让做焦点的名词代替整个小句充当X,如5),再如:

18) (啥人帮伊抄作业个?)——小明也讲嘞。(谁帮他抄作业的?——可能是小明呢。主语代全句)

19) (伊请啥人吃饭?)——费先生也讲嘞。(他请谁吃饭?——都可能是费先生哦。兼语代全句)

20) (老王吃个啥个酒?)——烧酒也讲个。(老王喝的什么酒?——都可能是白酒呢。宾语代全句)

三 语义来源

基本言说动词,如汉语及方言中的“说”“讲”“话”,英语say等,是在语法化过程中特别活跃的要素,是很多语法标记的语法化源头。Heine & Kuteva(2007)列举世界语言的言说动词(记为SAY)有8种语法化目标;古今汉语及方言中言说动词的语法化路径也已发掘出很多(如刘丹青2004,方梅2006,林华勇、马喆2007,谷峰2007,Chappell2008),但是都不能覆盖吴江话“也讲个”的认识情态功能。

吴江话的“也讲个”,语源义接近于“也可以这么认为”。人之所言皆出自人之所思,因此言语行为是可以转喻言语的认知依据的,属于结果转喻原因。“认为”的“认”本身就体现了言域和知域的相通,因为“认”字恰恰从“言”。“讲”在此构式中由认为义再引申出猜测估摸义,彻底漂白了言说义。作为一种猜测,“讲”有一个隐性施事——说话人,表示“我认为”。但是“讲”直接做认知动词未见实例。该组合或许经历过“也可以讲个”的阶段,加了情态词的“可以讲”与认为义极其接近,“可以讲X≈我认为X”。在虚化过程中“可以”一旦简省,就会成为“也讲个”。

该组合表示所在命题具有非预期性。如1)预设他来并非预期之事。估测即使成真,也属意外之事。所举各例都有这类含意。这种含意来自“也”。因为吴语的“也”经常单独或跟“连”一起表示“连”字句的构式义,“X也B”是“连X也A”的省略(苏南吴语此“也”一般不用“都”)。“连”字句预设可能性尺度的低端,即“连……也”中的成分是某集合中最不可能使命题为真的成分,其断言则表示该命题实际为真。例如:

21) 搿本书,小学生子也看得懂个。(这本书,连小学生都看得懂。)

此句“也”预设:在看书人的集合中,小学生属于最不可能看得懂书的子集;实际情况(断言命题)则是:小学生能看懂此书。断言跟预设的对比,凸显了命题的非预期性。

“X也讲个”的源头“X也A”作为简式连字句,天然带有该句的预设,即X是一组选项中最不可能使命题为真之项,即非预期的,这就是“X也讲个”的非预期性的由来。因为该构式遗留了“也”的这种预设,所以作为预测仍是一种可能性不大的弱预测。

四 结构形式及韵律特征

“X也讲个”的最显著的特点在结构形式和韵律方面。

上文显示,“也”在该组合中起关键作用,是语法意义的主要来源之一,整个组合的语义范畴与表类同的“也”的意义和构式功能密切相关。但是,词性上,“也”的直接源头并不是副词,而是话题标记,因此,需要了解“也”在吴语中的话题标记功能。

徐烈炯、刘丹青(1998:103-105)和刘丹青(2005)都指出,“也”在上海话中由副词发展出了话题标记功能,最显著的体现是停顿展示的重新切分。在一个主谓句中,“也”本来是谓语部分的副词状语,韵律上应往后附,但苏沪吴语中可往前附,成为话题标记,如上海话(徐烈炯、刘丹青1998:104。序号重编):

22) a. 老王也,听勿下去哉。(连老王都听不下去了。)

b. 老王,也听勿下去哉。(老王也听不下去了。)

22)a句,“也”不是加在谓语VP之前,而是加在主语NP之后。但是,“也”也可以回到副词状语的位置,停顿加在“也”之前,即22)b,而且两句话的语义是相关的。“也”往前附,表示连字句的强调语气;往后附,表示类同。主语后表强调的“也”的前身就是谓语前的类同副词②。在上海话中,当说得快、没有停顿时,很难分清“也”是往前还是往后附。但是,如果有停顿,则上海话及苏沪吴语中表强调时停顿在前附的“也”后,表类同时停顿在后附的“也”前。其前附做话题标记的用法,与吴语作为话题结构更显赫的方言的特性是一致的,再如上海话(徐烈炯、刘丹青1998:104):

23) 我现在介大个字也,一眼看勿清爽哉。(我现在这么大的字,都一点看不清楚了。)

以上“也”的两种韵律结构,代表了北部吴语包括吴江话的情况。现在来看吴江话“也讲个”的韵律结构及其所表征的句法结构。

在实际口语中,“也”跟前面的X靠得很紧,跟后面的“讲个”则有一个韵律间隔,可以表示为“X也˅讲个”,不像副词修饰动词那样紧贴动词。在吴语中,松紧度会直接表现为连读变调的差异。不妨比较一下上引5)和“也讲”做实义解的同形句子:

24) a.(啥人讲话个?——局长讲个,)校长也讲个。(谁讲话的?——局长讲的,校长也讲的。)

b.(明朝啥人来主持?)——校长也讲个。(明天谁来主持?——没准是校长呢。)

这两句的变调模式显著不同。请看下面的标注:

24) a. jiɒ24ʦaŋ42ɦaʔ23ˉ22kɔŋ42ˉ22ɡəʔ23ˉ21a1. jiɒ24ʦaŋ42ɦaʔ23ˉ22kɔŋ42ɡəʔ23ˉ21

校长 也 讲 个 校长 也 讲 个

b. jiɒ24ʦaŋ42ˉ44ɦaʔ23ˉ20kɔŋ42ˉ22ɡəʔ23ˉ21

校长 也 讲 个

比较上面各种连读模式,差异点主要在“也”ɦaʔ²³及其前后音节。

24)a是女发音人的自发读音,也是该句中性语气下的正常读法,是我们用来与24)b比较的主要依据。“也”ɦaʔ由23变为22,22是阳入在前字位置的变调,表明“也”是作为变调组的前字跟后字“讲”kɔŋ42组成一个三音节韵律词,跟前字“长”更疏离。“也”前的“校长”的“长”ʦaŋ42则念本调,符合它二字组后字的常规调值,与“也”不相连。

24)a1句是男发音人的自发读音,他将“讲”念成了对比焦点,这句适合用来对“校长弗宁(不曾)讲话?”做否定性回答,焦点在“讲”上。此句“讲”重读、念本调,“也”仍然念前字调22,但是因为“讲”重读而与“讲”产生一定的韵律间隔。

再看24)b,“也”ɦaʔ23由23变为20,表明“也”作为后字附于“校长”,音节弱化后调值走向不稳定。此句的另一关键特点是,“也”前的“长”由42变调为44,44是多字变调组的居中过渡调,符合“校长也”这个三字韵律词中间第二字的变调值。

此外,还有一点关键的差异存在于24)a1和24)b之间,前者“讲”字可以作为焦点重读并保留本调42;而后者“讲”从不重读及念本调,只能按连调的前字念22。

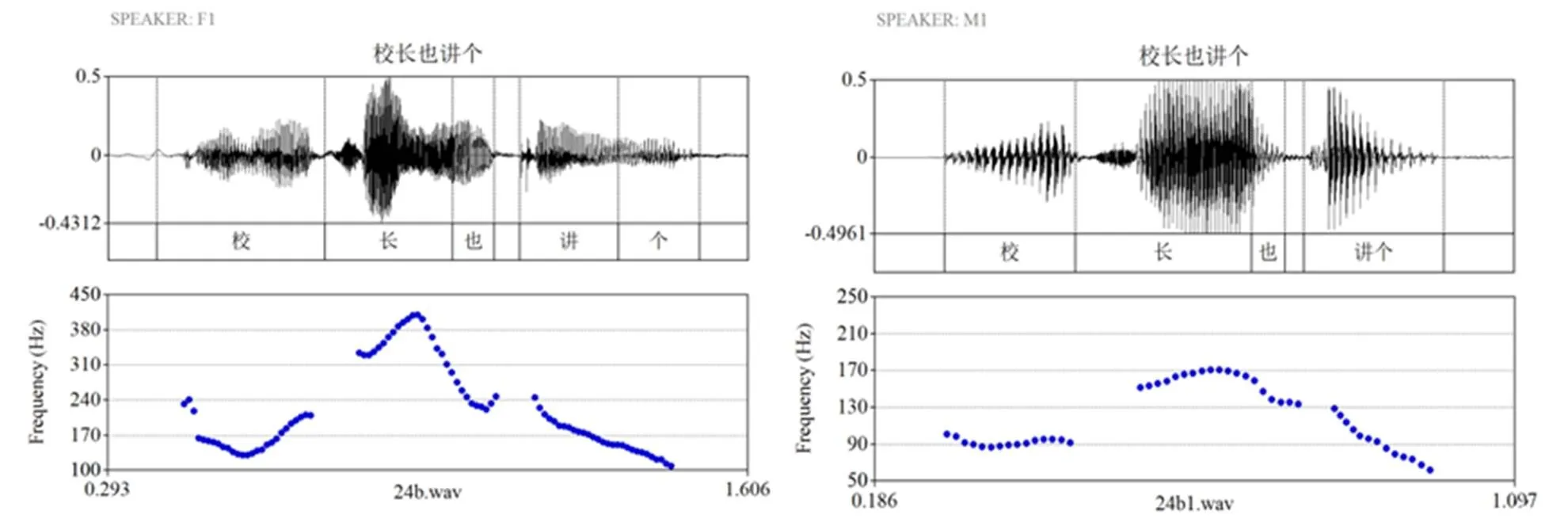

夏俐萍副研究员为本文用Praat对24)a和24)b做了语音实验,得到下面的语图,下端两图的基频线显示了“也”字位置的发音断连状况。

图1 24a“校长也讲个”声波图和基频曲线(女左,男右)

图1左为女性发音人自发发音得到的24)a,“也”的发音状态线自成一段,与前后字都断开,但时间距离后面的“讲”更近,“讲”念词内连调模式居中字的调值,即22。图1右是男性发音人自发发音得到的以“讲”为焦点的24)a1。“讲”字被念成了对比焦点式的重读,按二字组阴上声前字在轻声前的调值发音,即本调42。“讲”的重读导致其前跟副词“也”有一定的间隔,而常用单音副词的附着性使得“也”转而依附于其前的“校长”。

下面再看24)b的语图。

图2 24b“校长也讲个”声波图和基频曲线图(女左,男右)

两位发音人对24)b的发音状况相当一致,“也”都跟前面的“长”相连,中间不间断,甚至已经融入到“长”的鼻音韵尾中去了,凸显了“也”弱于普通音节的后附缀的韵律属性。“也”跟后面的“讲个”则有明显的间断。可见这个“也”完全是附着在前面音节上的,是话题标记,不再是类同副词。至于“讲个”,两位的发音也一致,都念21,是韵律词末尾的低降调,不会带谓语性的重读。

从上面的韵律表现,可以得到以下几点分析结果。

(1)两种组合有不同的内在韵律结构模式,以24)例为代表:

24) a. 校长˅也讲个!

24) b. 校长也˅讲个!

24)a“也”是向后靠拢动词“讲”的,“也”后的间隙明显短于“也”前的间隙,符合“也”作为副词状语的属性,与后面的“也讲”构成一个三字连调组(韵律词)。而24)b的“也”却纯粹是一个向前附着的弱化音节,与其前的音节毫无间隙,跟“校长”构成一个三字组连调单元,与后面的“讲”之间则有一个韵律间隔。这一区别,在结构上凸显了向后靠的副词和向前附的话题标记的区别,尽管两者的语义仍有关联。

(2)24)a 的“讲”可以在语义需要时按对比焦点重读,念本调,变成24)a1句。体现了它有完备的谓语性质。“讲”在24)b中则从不重读,从不念本调。从韵律结构上来说,24)b中“讲”是一个韵律词的开头,更适合重读念本调,但在这儿却完全失去念本调的机会。这从韵律上和共时结构上无法解释。只能从历时角度看,“讲”在这个构式中已经开始语法化,语义上漂白了言说义,句法上不再是真正的谓语动词,而开始重新分析为虚词性标记或复杂虚化标记的核心成分。“讲”的抗重读属性,是它语法化的一个显著语音表征。

(3)24)b句的“也”虽然与后面的“讲”有一个韵律间隔,但这个间隔已经不能像真正的话题标记“也”一样延长为一个明显的停顿(折合为书面上的逗号),比较:

24) b. ……校长也˅讲个。(校长(来主持)都可能的。)~ b2. *校长也,讲个。

24) c. 校长也,讲个,要处分。(连校长都说的,要处分。)

假如24)a的间隔延长为停顿,则“讲”作为停顿后的起始音节,必须念本调42,而这是该意义的“讲”不允许有的读音。因此,“也”和“讲”之间只能存在有限的间隔。

“也”后必须有间隔而间隔不能延长,这是“也讲个”这个组合性标记非常特殊的情况。我们对它的语法化定位也就因此而明晰:

(1)“也讲个”向非预期弱可能性的复合语法标记语法化的进程已经开始。

(2)“也讲个”的位置总是在句末。由于来源上“讲”的受事论元是前面的小句(含名词性省略句),因此“讲”不会带宾语,“讲”和句末语气词“个”(或“嘞”)不会被隔开,“也讲个”总是整体位于句末。

(3)“也讲个”的语法化目标应当是一个句末复合语气词。句末语气词是作用于全句的虚词,而认识情态代表了言者态度,语义辖域指向全句,适合由句末语气词承担。但是,由于原因4,这一重新分析过程目前尚未完成,语法化目标尚未达到。

(4)“也”的语法化来源是话题标记“也”而不是副词“也”,因此,“也讲个”的源头是一个跨层组合。“也”目前仍在韵律上后附于其前小句X充当附缀,跟后面的“讲”有韵律间隔,这是源头句法属性的滞留。这一特性延缓了“也讲个”词汇化的进程,目前还不能成为一个真正的句末语气词③。但这个“讲”已经不能带重音,不能读本调,“也”和“讲”的韵律间隔已经在弱化,不可延长,“讲”作为动词已经深度去范畴化,“也讲个”朝向句末语气词的词汇化加语法化进程开始而未完成。

总体上,“也讲个”作为一个情态标记正处在语法化和词汇化的进程中。它的语义、句法和韵律发展是同向而不完全同步。语义上虚化程度很深,“讲”已经完全丢失言说义,成为一个认识情态标记的核心部分。“也讲个”语法性质上正在整体趋近句末语气词。虽然来自话题结构,但是原来的话题“X也”和述题“讲个”之间已经不能有话题标记原来允许的间隔长度,因而不能再分析为话题结构了。但是韵律上,“也”作为话题标记的属性还有所滞留,跟“讲”之间不能构成更紧密的虚词单位,在几大指标中韵律的步伐比语义和句法都慢,但整个组合朝向句末语气词的语法化的进程已经启动。根据Lehmann(2015[1995]:§4.4.3),语法化的几大指标:结构域、粘着度、强制性、语义虚化、韵律弱化等,大体上是同步发展的,但是也存在个别指标超前或滞后的情况。“也讲个”组合存在韵律滞后于语义情况,至今尚未整合成一个紧密单位。

五 语法化的库藏制约

跨语言研究表明,语法化有很多语言共性。单向性就是最大的共性。语法化成分的来源、目标和路径,也有很多共性。语法化的经典著作,如Hopper & Traugott(1993),Lehmann(2015[1995]),都揭示了很多语法化的共性。另一方面,语法化也有很强的个性,笔者曾结合一些个案,讨论过语法化的共性和个性的关系(刘丹青2003、2005、2007),其中特别强调,语法化的需求、方向和路径,都会因语言类型而有差异。如话题优先语言会让一批批实词或含实词的组合前赴后继地语法化为话题标记,因为这种语言在结构上非常需要话题标记。而同类实词在非话题优先语言中很难获得语法化为话题标记的机会。同样,话题优先的语言,才会让带话题标记的成分或跨层组合经语法化和词汇化成为特定种类的虚词。

从库藏类型学(刘丹青2011、2012)的角度看,制约语法化的最大语种因素,是特定语法库藏的存在与否及不同语法库藏手段的显赫程度。例如,因为汉语的句法成分库藏中有独立且显赫的话题成分,因此它会促使适宜的成分在一定构式条件下语法化为话题标记;副词“也”在吴语中成为话题标记,就是话题范畴的句法入库和显赫性造成的。

下面我们来探讨认识情态标记“也讲个”语法化过程中库藏成分的制约。

“讲”类言说动词本身是个常用语法化源。Heine & Kuteva(2007)列举了SAY的八种语法标记功能。其中看似与本文所谈的认识情态最近的是示证(evidentiality)用法,主要是表示听说一类示证义,书中所举听说义用法的例子还包括曹茜蕾(H. Chappell)教授提供的闽南话kong,即“讲”。粤语中可能来自“话”[wa¹¹]的句末语气词“㖞”[wɔ¹³]也有示证功能。方小燕(2003:136)称其表“转述”,麦耘等(2016:344)注释为“表示转告别人所说的话”(示证)和“对某一出乎预料的事情表示不满”(示证范畴发展成意外范畴mirative)。从例句和释义可以看出其表示听说类的示证意义,如:

25) 佢唔去㖞。(他说他不去了。)(方小燕2003:136)

26) 嗰度好难行㖞。(据说那儿很难走。)(麦耘、谭步云2016:344)

实际上,示证范畴和认识情态可以相距颇远。Palmer(2001:8)指出,示证范畴体现说出该命题的依据,即信息来源;认识情态体现命题为真的可能性。Heine & Kuteva(2007)中未见SAY作为认识范畴标记的例子,也未见其他人报道基本言说动词有估测类认识情态功能。其中的关键区别是,听说类示证范畴的SAY隐去的主体论元是第三身(有人说),预测类情态范畴隐去的主体论元是第一身(按我讲)。此外要指出,吴江话表示非预期弱可能性的标记不是单纯的“讲”,而是尚未完成语法化的整个组合“也讲个”。根据语法化理论近年来的新近发展,语法化是在构式中完成的。Himmelmann(2004)指出,“不是语法化要素本身在经历语法化,而是相关要素在它的组合语境中得到了语法化”,“构式,而不是词项本身才是确切的语法化域”。相比而言,吴江话“也讲个”中的“讲”比很多言语动词语法化个案更依赖所在构式,而且还是语种特色特别强的构式。“讲”自身难以发展出“可能性”的情态义。它是依靠“也讲个”及所在的整个构式获得这一语法意义的。

如取构式的广义理解,那么具体语言中的各种构式,处在普遍性和特异性连续统的不同位置。有些构式展现出较普遍的属性,如体现“主语、宾语、谓语、状语”等成分。有些构式特异性高,如“也讲个”所在构式含有来自类同副词的话题标记“也”,它是深刻受制于语种自身的库藏类型的,拥有这种话题标记的语言库藏相当罕见。这使得“也讲个”中“讲”的语法化模式,很难在其他语言方言中复现。

“也讲个”组合中包含由类同副词重新分析而来的话题标记,而这类话题标记,我们在北部吴语以外的方言、语言中尚未见到。Heine & Kuteva(2007:43) ALSO条的唯一语法化目标是AND-NP,即名词的并列连词。只有苏州上海等北部吴语的话题标记库藏中,有来自类同副词的“也”,这是构成这一语法化个案的基本条件。这一话题标记类型,只发生在话题结构特别显赫的语言方言中,而吴语就是话题结构最显赫的汉语方言(刘丹青2001、2013)。由于话题结构在句型库藏中高度显赫,因此吴语对能凸显话题性的标记有特别强的需求,虚词库藏中需要备有足够话题标记以供话题结构之需,因而诱使更多种类的词汇和成分走上向话题标记语法化的路径,其中包括来自副词性的话题敏感算子“也”和“倒”。通过重新切分,它们由向后靠的状语变成向前依附的话题标记(详刘丹青2005)。官话和其他南方方言中都未见这一类别的话题标记。

或问:“也”的话题标记功能在语义上仍与类同副词关系密切,那么不靠话题标记,单纯借助副词“也”是否也可能发展出吴江话“讲”这种认识情态功能标记呢?首先,从经验上,所有汉语方言都有类同副词,但是除了吴江话(周边吴语尚缺少调查,至少苏州上海市区的“讲”都没有这一功能),没有哪个方言的类同副词帮助言说动词发展出了估测认识情态功能。再从结构分析上看,正因为“也”在吴江话中有话题标记功能,又跟后面的“讲”有密切的语义关系和不可延长的韵律间隔关系,因此能将原来的话题部分跟“讲个”连成一个紧密的构式,“讲”正是在这个构式中才浮现出估测类认识情态功能的。假如“也”是类同副词,那么它只跟动词谓语有关系,缺少前面话题的参与,形成不了那样一个构式,也就无法孕育出弱可能情态语义,这一语法化也就难以实现。

总之,吴江话语法化及词汇化进程中的“也讲个”或“也讲嘞”,说明了语法化既有人类语言共同的机制、过程及规律,又深受语法库藏类型特点的制约。某些语法化有相当普遍性,例如“讲”表示假设连词、标句词等,反映了人类语言的共同机制;另一些语法化高度特异化,只跟特定构式密切相关,而构式的结构类型深受所在语种的语法库藏类型的制约,最终语法库藏及某些范畴的显赫程度,会塑造语法化的路径和最终产品。

【附记】本文初稿曾在第8届汉语方言语法国际研讨会(福州,2016年12月)上报告,蒙张惠英、李蓝等先生惠予意见,盛益民、丁健、卢笑予诸位博士也参与了对拙稿的讨论,顺此感谢!尤其感谢夏俐萍副研究员为本文所做的语音实验,并对稿件提出关键意见。尚存问题均属笔者。

方梅 2006 北京话里“说”的语法化——从言说动词到从句标记,《中国方言学报》第1期。

方小燕 2003 《广州方言句末语气助词》,暨南大学出版社。

谷峰 2007 从言说义动词到语气词——说上古汉语“云”的语法化,《中国语文》第3期。

林华勇、马喆 2007 廉江方言言说义动词“讲”的语法化,《中国语文》第2期。

刘丹青 2003 语法化中的共性与个性,单向性与双向性——以北部吴语的同义多功能虚词“搭”和“帮”为例,《语法化与语法研究(一)》,商务印书馆。

刘丹青 2005 话题标记从何而来?——语法化中的共性与个性续论,《语法化与语法研究(二)》,商务印书馆。

刘丹青 2007 话题标记走向何处?——兼谈广义历时语法化的三个领域,《语法化与语法研究(三)》,商务印书馆。

刘丹青 2011 语言库藏类型学构想,《当代语言学》第4期。

刘丹青 2012 汉语的若干显赫范畴:语法库藏类型学视角,《世界汉语教学》第2期。

麦耘、谭步云 2016 《实用广州话分类词典》,世界图书公司广东有限公司。

徐烈炯、刘丹青 1998 《话题的结构与功能》,上海教育出版社。

Chappell, Hilary 2008 Variation in the grammaticalization of complementizers fromin Sinitic languages,12: 1.

Heine, Bernd & Kuteva, Tania 2007[2002](语法化的世界词库),世界图书出版社/剑桥大学出版社原文引进版。

Himmelmann, Nikolaus P. 2004 Lexicalization and grammaticalization: Opposite or onthogonal? In Walter Bisang, Nikolaus P. Himmelman & BjornWiemer (eds.). Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

Hopper, Paul & Elizabeth Traugott 1993. Cambridge University Press.

Lehman,Christian 2002 New reflections on grammaticalization and lexicalization. In Ilse Wischer & Gabriele Diewald (eds.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Lehmann, Christian 2015[1995]. 3rdEdition. Language Science Press. (1995 Edition, München & New Castle: LINCOM EUROPA).

Palmer, F. R. 2001. 2ndEdition. Cambridge University Press.

Wiemer, Bjorn & Walter Bisang 2004 What makes grammaticalization: An appraisal of its components and its fringes. In Walter Bisang, Nikolaus P. Himmelman & Bjorn Wiemer (eds.). Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

① 本文语料基于作者对吴江区同里镇方言的母语语感,所有例句均获同里话母语人凌晖(男,1971年生,干部)和鲁敏(女,1973年生,教师)的核实,并由两位发音人自然地说出。顺此衷心感谢两位。

② 普通话里连字句的副词“也”也跟类同副词“也”同形,语义相关,只是没有前附后附之分。

③ 关于语法化和词汇化的关系,本文赞同Lehmann(2002)的意见,认为语法化有时以词汇化为前提,两者并不排斥,特别是当语法化的对象是一种复杂组合时。

Inventory Effects on Grammaticalization: A Case Study of(也讲个/嘞) in the Wujiang(吴江) Wu(吴) Dialect

LIU Dan-qing

(Institute of Linguistics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing100732, China)

This paper investigates the sentence-final combinational unit,(也讲个/嘞), in the Wujiang(吴江) Wu(吴) dialect, in terms of its grammaticalization process and the inventory effects enforced on itself. The unit marks the epistemic modality of unexpectedness and weak possibility, that is, an inference on something would be different from what is expected. The verb‘say’ is semantically bleached, and the morphemeis not an additive verb anymore, but rather a topic marker derived from the reanalysis of the adverb, characteristic of the Northern Wu. Prosodic features of, such as tone sandi, indicate that it is still a clitic-like topic marker. It is, therefore, argued that(也讲个/嘞) is still halfway on its grammaticalization process, without being completely lexicalized into a sentence-final modal particle. At the end, the author points out that it is quite rare in the literature for a verb of saying to become such an epistemic modality marker. It is conditioned by the features of syntactic inventory in the Wu dialects, where such factors as prominence of topic structure and the topic-marking, etc., play a part in this special case of grammaticalization.

Wujiang(吴江) Dialect;(也讲); Epistemic Modality; Grammaticalization; Inventory Conditioning

H173

A

1000-1263(2018)03-0001-08

中国社会科学院创新工程项目“汉语口语的跨方言调查与理论分析”

刘丹青,男,1958 年生,江苏无锡人,博士,研究员,研究方向是语言类型学、方言学、语法学。

——以浙江地区为例