城市轨道交通建设的协同发展与混凝土质量控制新技术

——“城市轨道交通工程混凝土质量控制技术交流会”综述

姜 慧

(徐州工程学院,江苏 徐州 221018)

2018年3月 15日,城市轨道交通工程混凝土质量控制技术交流会在徐州工程学院成功举办.会议由江苏省土木建筑学会主办,徐州工程学院承办.中国工程院院士梁文灏、缪昌文、陈湘生、东南大学教授刘加平、江苏省住房和城乡建设厅质安处处长汪志强、江苏省土木建筑学会秘书长王华、江苏省土木建筑学会城市轨道交通建设专委会主任张大春、江苏省土木建筑学会城市轨道交通建设专委会秘书长卢红标,及相关企业代表、徐州工程学院教师参加会议.江苏省土木建筑学会秘书长王华主持了本次会议.

上午,与会领导和专家就城市轨道交通工程混凝土质量控制技术的发展现状、技术创新及实践应用等内容分别作专题讲座和学术交流,其中江苏省土木建筑学会城市轨道交通建设专委会主任张大春作“江苏省城市轨道交通工程混凝土质量控制技术研究及实践”专题报告,徐州市城市轨道交通有限责任公司总经理张昌伟作“城市轨道交通工程地下车站混凝土裂缝控制研究技术在徐州地铁中的应用”专题报告,东南大学教授刘加平作“地下车站抗裂防渗新技术”学术报告.下午,中国工程院院士缪昌文、陈湘生分别作“水泥混凝土值得注意的几个问题”、“地铁建设与城市空间的协同”学术报告.本次会议的高水平学术交流活动,将推动城市轨道交通建设的协同发展,促进混凝土质量控制技术研究的创新与应用.

1 地铁建设与城市空间的协同发展研究进展

近30年,我国城市地铁建设迅速发展,极大地缓解了城市交通压力.截止2017年底,有32个城市投入运营的城市轨道交通线路为159条,总里程达4 750 km(不含城市快轨);有近50个城市的轨道交通建设规划获批复,每年投资超过3 500亿元.但是,目前鲜有地铁企业盈利,地铁运营已经成为地方政府财政上一个沉重包袱.因此,如何使地铁建设走上良性可持续发展的道路,是地铁建设过程中长期以来想解决而一直未能解决的问题.陈湘生院士围绕地铁建设与城市空间的协同问题,进行地下空间效能最大化综合开发利用研究.他结合街道地下通道连接、商业区的地下通道连接、不同地区的地下过街通道连接、地下车站与地下市政设施合建、地下公交场站接驳以及繁华城区地下空间大范围连通等实际工程情况,详细分析了地铁域地下空间与城市空间协同的关键技术.其主要论述如下:

1) 地铁的属性.首先,具有投资巨大、技术密集、服务年限长的准公共资源、准公益性的社会属性;其次,是快捷的交通属性;第三,是内部效益外部化的经济属性;第四,是地铁文化属性;第五,是地铁新商业文化属性;第六,是独特地铁族人群属性;第七,是地铁形象属性.

图1 地铁域架构

2) 地铁域.它是指依托地铁车站、车辆段、停车场、地铁关联的枢纽等关联土地资源开发的区域,是地铁建设形成的城市资源.其核心范围与地铁的客流吸引范围及土地利用的有效影响有关.其特点为城市中最有价值的地下空间、与地铁紧密相连、功能多样性、产权复合性、多种物理特性(高防护性、热稳定性、易封闭性、内部环境易控性、低能耗性、其他环境特性、工程不可逆性)等.地铁域的开发主要包括该区域地上、地面和地下的立体空间综合协调开发利用;而地铁域地下空间的开发则主要包括了地下步行系统、地下车库、地下商业以及城市市政设施等多种形式.地铁域的规划原则是:地铁网和城市总体规划要一致;每条地铁的土地立体空间开发利用与周边既有或未来10年建(构)筑的和谐结合;与商业等方面效能最大化共赢的规划一致,即与小区域规划一致.地铁域架构如图1所示.

3) 空间句法.它由英国的Bill Hillier 教授于1980年创立的,是一种几何可达性评价方法,可用于城市空间结构及形态分析.空间句法的使用,可以分析空间结构对车流量、人流量的影响.对商业综合体发展,从角度选择度与5 km半径整合度方面考虑,地下和地上空间是一个整体,地铁站点对商业活力的影响需要放在城市空间结构的框架中考虑,且城市整体空间结构的影响占主导作用;它们对地铁周边街区商业分布的影响明显,结合这两组空间参数可用于量化评价地铁所在城市整体空间结构;地下商业综合体的开发需要适应城市整体空间结构提供的商业潜力,避免造成过度分流地面交通的情况出现;站点出站口的设置可以适当打破优先街道布置的定式,激活站点周边更大范围的区域.从微观角度考虑,地下商业空间布局设置宜简单明了,不宜复杂和过多空间变化;地下商业通行空间尺度应比较宽敞,可有效提升商业环境的舒适度;直接自然采光可有效增加地下商业空间的舒适度与趣味性;地下商业空间应适当利用空间节点形成休憩空间,降低人流速度,增加驻停机会,并有效利用节点空间进行商业布置;地下商业空间不易多层布置;商业店铺应集中布置;封闭直线型商业空间,使得中间区域人流活动发生率更高.

4) 近接工程技术.在地铁空间和地铁关联的地下空间建设过程中,不仅地铁结构自身近接的情况较为复杂,而且不可避免地要对既有建(构)筑物结构的安全产生直接或间接影响.近接工程技术的关键在于施工全过程和全寿命周期的安全控制,使地层环境能确保新老结构安全,即从结构之间和周边介质的物理力学性质出发,选择合适的工法和对应的注浆加固和矫正等辅助技术,以及实时监测监控等措施,使用互补成体系的准智能化综合技术,实现地层环境与新老结构的安全协同.准智能化地下空间近接工程安全环境协同技术,基于介质的物理力学性质,设计上尽可能选择适合该地层和近接既有结构安全的几何形状(尺度)以及结构,因地制宜选择好与既有建(构)筑物结构的合适距离,选择较为合适的工法(技术),进行有效地实时监测监控(运营空间结构和地层变形实测、施工现场参数联动),选择注浆加固、地下水位的矫正与调节等合理的辅助技术.

2 江苏省城市轨道交通建设现状与混凝土质量控制技术研究进展

江苏省城市轨道交通建设始于2000年,自“十二五”以来,步入跨越发展阶段.全省城市轨道交通获批建设的城市有南京、苏州、无锡、常州、徐州、南通、淮安、昆山.截至2017年底,全省城市轨道交通已投入运营(试运营)的城市是南京、苏州、无锡、淮安,共计19条线,总里程为584 km.2013年,徐州成为全国第35个获批建设轨道交通的城市,第一轮线网规划远景方案由5条线路组成,全长约151.9 km,共设112座车站,其中主城区远期构建“放射状+半环形”的轨道交通线网.城市轨道交通工程建设难度大,涉及专业广、技术要求高、施工环境复杂、集中建设项目多、速度快、专业技术管理人员和熟练岗位技术工人严重匮乏等问题.在工程质量上,还存在控制不到位、结构渗漏、观感质量较差等问题.张大春主任结合江苏省城市轨道工程建设实践,指出城市轨道交通处于大规模、高速度、跨越式发展时期,而提高城市轨道交通工程混凝土质量水平是新形势下城市轨道建设的迫切任务,也是提高投资效益的需要.随着城镇化率的提高,主要城市的轨道交通投资将进一步加大.他还认为,城市轨道交通的科技创新和进步,为解决混凝土质量问题,提供了基础条件;城市轨道交通工程中的混凝土质量控制技术研究与推广任重道远,需进一步开展相关课题研究工作,积极推广成果转化利用,开展相关标准、指南的编写.张昌伟总经理对混凝土裂缝控制研究进行了论述:城市轨道交通工程开裂渗漏的普遍现状,高性能混凝土的研究与应用要点,重轨道交通工程混凝土裂缝控制的瓶颈问题,结构混凝土耐久性设计与抗裂性协同设计的实现,集设计、材料、施工、监测于一体的闭环控制的地下工程结构高性能混凝土抗裂与耐久性保障关键技术.他还针对混凝土裂缝质量控制问题,认为在对高性能混凝土进行标准设计与评价时,应兼顾工作性、力学性能和耐久性,达到《高性能混凝土应用技术指南》及《高性能混凝土评价标准》中的技术要求.

3 新型胶凝材料研究进展

超高层、超长距离、超大体积、超长跨距等现代结构的不断发展,使得传统混凝土已难于满足现代混凝土结构的多样性与复杂性要求,因而混凝土技术朝着更多、更高、更新的方向发展.缪昌文院士围绕水泥混凝土性能值得注意的几个问题以及新型胶凝材料的发展方向,主要进行了以下论述:

1) 通用硅酸盐水泥的主要问题.对于硅酸盐水泥,碱含量的增加造成收缩开裂风险增大;硫酸盐含量的提高,加大了工作性调控难度;放热集中与干燥收缩增大,导致开裂问题严重.

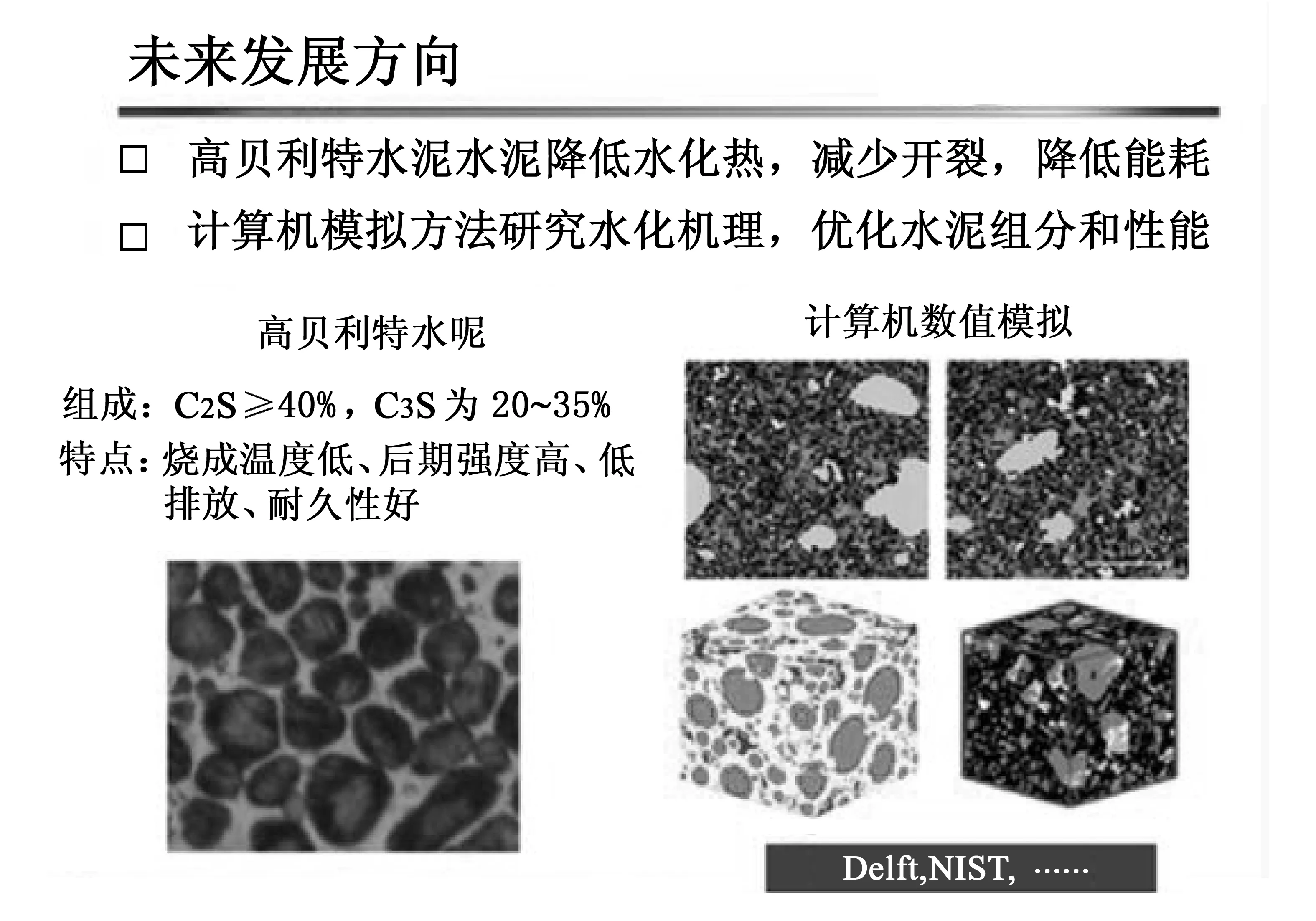

2) 高贝利特水泥.它可以降低水化热及能耗,减少开裂,且可以利用计算机模拟方法研究其水化机理,优化水泥组分和性能.如图2所示.

3) 矿物外加剂.基于不同矿物外加剂的特性效果,形成协同优化技术,包括矿物组成、微观形貌、粒度分布;针对不同矿物外加剂的专用功能性调节组分与应用技术,可降低品质波动与组分差异导致的不利影响.

4) 碱激发胶凝材料.它是碱性条件下利用OH—溶解含有硅铝钙元素的天然或人工矿物相物质,通过溶解-缩聚反应形成硅铝酸盐的反应产物与微结构,产生胶结作用的一类水硬性胶凝材料.目前,碱激发胶凝材料的成熟工作性调控技术仍然欠缺,应深入探索碱激发胶凝材料体系的反应机理、微结构形成机制与长期稳定性,重点研究碱激发胶凝材料的功能化方向与工业化应用技术,包括新型绿色激发剂、凝结时间与流变性调控技术等.

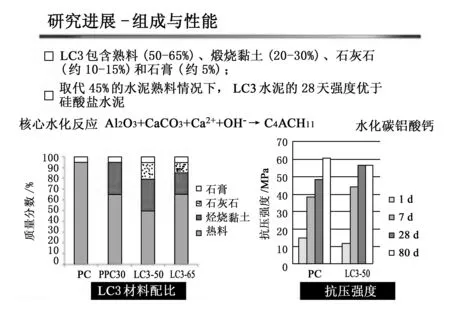

5) LC3水泥 (limestone calcined clay cement,LC3).它主要通过石灰石和煅烧黏土以取代硅酸盐水泥,在达到降低水泥工业的能耗与碳排放目的的同时,不影响水泥混凝土的工作性、力学性能、耐久性.LC3水泥的工作性能略差于硅酸盐水泥,且由于反应体系不同,现还没有专用的化学外加剂,因而应深入研究LC3水泥的原料差异性对其性能的影响及相应化学外加剂的开发.LC3水泥组成与力学性能见图3.

图2 高贝利特水泥的组成、特性与研究方法

图3 LC3水泥组成与力学性能

6) 建议.重点开展绿色化、高性能化硅酸盐水泥的研究,探讨数值模拟技术指导生产实践的可行性,积极鼓励新型胶凝材料的快速发展,大力引导混凝土功能材料的原创性研究,积极推进混凝土的绿色可持续化发展.

4 城市轨道交通工程地下车站抗裂防渗新技术

混凝土开裂是导致城市轨道交通地下车站结构渗漏的最主要原因,刘加平教授在分析地下车站主体结构混凝土开裂原因的基础上,介绍了非荷载作用下结构混凝土抗裂性评估及设计方法、塑性阶段水分蒸发抑制技术、硬化阶段水化速率与膨胀历程双重调控新技术,以及典型的工程应用.主要论述如下:

1) 城市轨道交通工程地下车站防止渗漏的关键在于结构混凝土的裂缝控制,抗裂性设计应将承载裂缝的控制与非承载裂缝开裂风险的量化计算相结合,实现抗裂性可设计、抗裂方案可实施、抗裂性能可检测的目标;抗裂功能材料的应用是制备高抗裂混凝土的重要手段.

2) 以抑制混凝土水分蒸发为目的的塑性开裂抑制技术,引入双亲性分子结构,混凝土表面泌水层上实现自组装, 在混凝土表面泌水层上形成稳定单分子膜,以解决混凝土早期塑性开裂问题.

3) 以抑制较强外约束及温度飓升快降条件下的收缩开裂为目的的水化速率和膨胀历程双重调控技术是解决硬化阶段侧墙开裂难题的有效方法.这项技术通过调控温度场,以降低结构温峰,并通过调控膨胀历程,以提升温降阶段的膨胀效能,进而补偿温降收缩,达到减少混凝土早期裂缝产生的工程目的.

5 结语

城市轨道交通工程混凝土质量控制技术交流会由专题研讨和土木工程大讲堂两部分组成.本次会议的举办得到了全省轨道交通建设领域相关单位、领导、专家学者和徐州工程学院的大力支持,会上各位学者在自由、活跃的氛围下,围绕城市轨道交通工程中的协同发展以及混凝土质量控制技术的发展现状、技术创新及实践应用等内容,进行了深入探讨、交流与互动,达到了共享新思想、发散新思维和提炼新观点的目的.本次会议的成功召开,为高新混凝土质量控制技术在城市轨道交通领域的推广与应用提供了交流合作平台,必将进一步促进我省乃至全国城市轨道交通工程中的混凝土质量控制技术的创新发展.